Agrandissement : Illustration 1

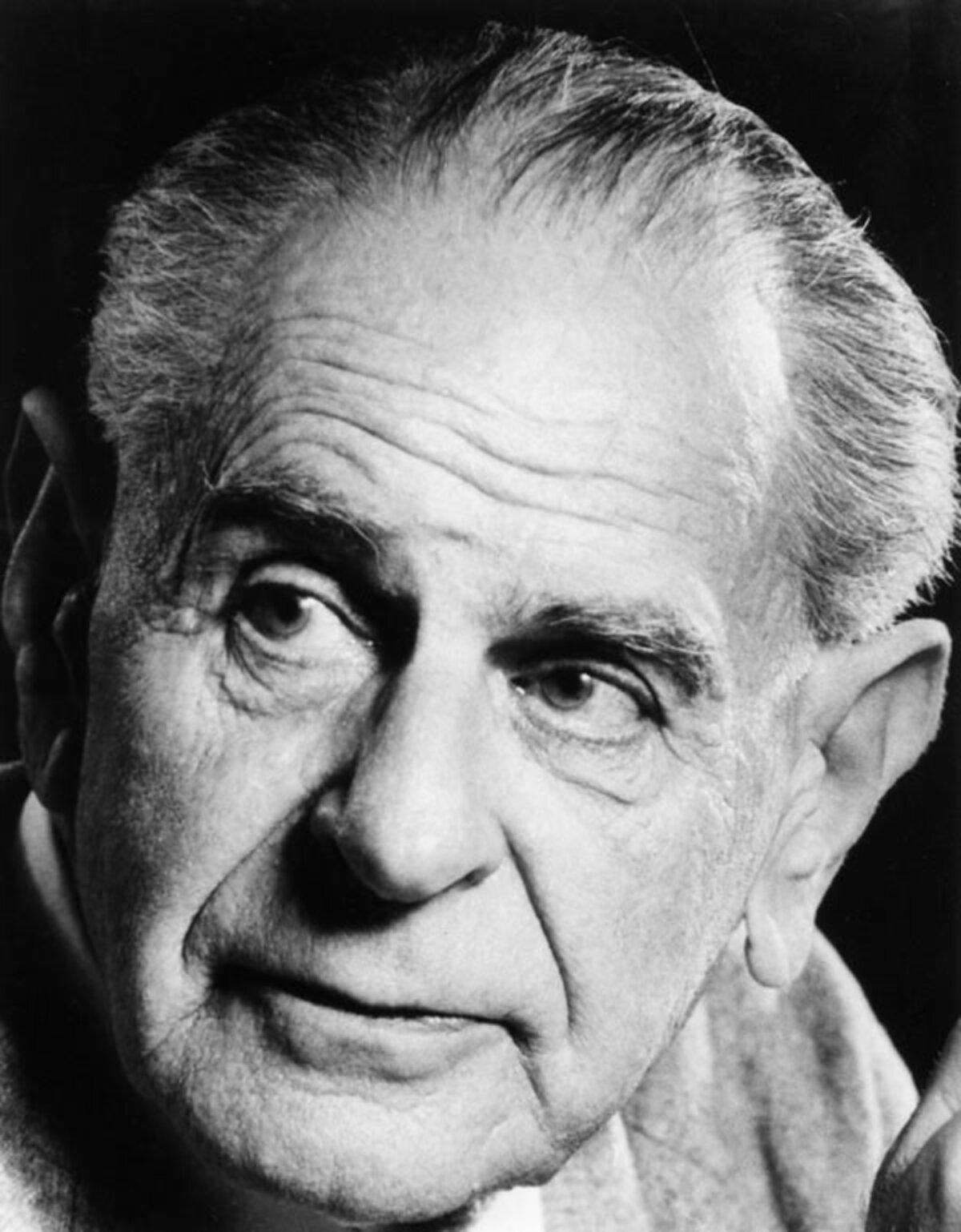

Karl POPPER :

« Le dogmatisme d’une doctrine peut consister en ceci, (dogme non protégé) que des propositions sont formulées et assertées comme vraies sans justifications suffisante. « Dogmatique » en ce sens serait par exemple l’Ethique de Spinoza : ses axiomes, etc. doivent être admis pour immédiatement évidents et justifiés par eux-mêmes (ou quelque chose de ce genre). Mais avec cette forme de dogmatisme, il serait toujours pensable qu’une telle proposition (logique ou empirique) soit réfutée en montrant une contradiction, qu’il s’agisse d’une contradiction intérieure ou d’une contradiction avec l’expérience.

Mais il y a aussi une forme de dogmatisme (dogme protégé) dont le « caractère dogmatique » est beaucoup plus fortement marqué : les dogmes peuvent être garantis par des dogmes de telle manière qu’en toutes circonstances ils demeurent nécessairement intouchables. La dialectique de Hegel offre l’exemple d’une telle protection.

Hegel ne cherche pas du tout à réfuter la preuve de Kant, mais il érige immédiatement sa dialectique sur le concept de la contradiction considérée comme un facteur nécessaire et éminemment productif de toute pensée. Grâce à cette tactique, non seulement l’attaque de Kant, mais encore toute objection pensable perd son assise : elle n’est même pas repoussée, car elle ne peut même pas concerner le système (elle ne concerne toujours que sa propre antithèse). Toute objection pensable contre le système ne pourrait consister qu’à en montrer les contradictions internes. Mais une telle preuve n’ébranle en rien le système dialectique, il le renforce et le confirme plutôt.

Sous la protection particulière de la dialectique, le système se tient à l’extérieur, au-dessus de toute discussion. Il repose dans une « couche supérieure de la raison », il a rompu tous les ponts (ou peut-être mieux : toutes les échelles) qui conduisent du plan discutable jusqu’à lui.

Une forme de dogmatisme tout à fait analogue est le credo quia absurdum de Tertullien : si l’absurdité, la contradiction interne est élevée au rang de motif de la croyance, cette dernière est sur un plan inaccessible aux arguments. (Et c’est bien aussi « l’essence » la plus intime de la croyance.)

C’est précisément cette même protection que l’on peut obtenir en introduisant le concept inductiviste de sens. Une fois ce concept introduit, tout combat contre lui est vain : toute objection est jugée comme vide de sens. Aucune objection adressée au concept de sens ne peut en effet relever de la « science de la nature » (et être ainsi douée de sens), puisque le concept de sens n’est pas lui-même un concept qui relève de la science de la nature. Il se tient sur un plan supérieur ; il demeure toujours hors de portée des arguments dont il reconnaît la validité.

Il ne peut bien sûr pas non plus être justifié d’une manière douée de sens : la « méthode correcte en philosophie » ne consiste pas à justifier le concept de sens en argumentant mais seulement à rejeter toute objection comme vide de sens, comme une pseudo-objection. (Elle est donc une méthode apologétique du pseudo-problème.) Même l’intronisation du concept de sens est donc vide de sens si elle entreprend d’argumenter. Du moins doit-elle nécessairement après coup être reconnue comme une entreprise vide de sens ; à savoir dès qu’on l’a réalisée une seule fois.

Cette connaissance selon laquelle toute discussion du concept de sens, même son intronisation argumentée, est vide de sens est donc le dernier mot de l’argumentation philosophique. Après quoi elle devient muette : les vaisseaux sont brûlés, les ponts rompus, les échelles rejetées. Et c’est en effet ainsi que Wittgenstein lui-même conclut : « Mes propositions sont des éclaircissements en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dénuées de sens, lorsque grâce à elles – sur elles – il les a surmontées. (Il doit pour ainsi dire rejeter l’échelle après y être monté.) … Il lui faut dépasser ces propositions pour voir correctement le monde … Sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. »

Si le positivisme logique a rejeté l’échelle après être monté dessus, il est ainsi garanti contre toute attaque. Aucun argument ne peut plus l’atteindre, mais le suivre hors du plan du discutable, dans sa sphère. Le concept de sens est absolument inattaquable et rend une critique immanente impossible (de même qu’une justification immanente).

Si le caractère dénué de sens de l’argumentation (intronisatrice) est une conséquence nécessaire du concept de sens, le caractère inattaquable du résultat en est l’autre conséquence : et c’est précisément cette conséquence qui importe en premier lieu au dogmatisme. Ainsi Wittgenstein juge-t-il même très justement son travail, lorsqu’il en dit ceci : « En revanche, la vérité des pensées ici communiquées me semble intangible et définitive. Je pense donc avoir, pour l’essentiel, résolu les problèmes d’une manière définitive… »

(In : Karl R. POPPER. « Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance ». Edition Hermann, Paris, 1999, pages : 310 – 312).

* *

Commentaires :

L'utilisation du "sens", du "sens-que-cela-prend-pour-le-sujet", etc., etc... Bref, cet usage inductiviste de la notion de "sens", lequel peut toujours sauver n'importe quelle interprétation psychanalytique de toute critique, et permettre de "renvoyer le sujet à lui-même", afin de mieux éviter qu'il ne retourne sa raison critique contre cette même tactique, et les prétendus principes théoriques qui sont censés la "fonder" ; est employée ad nauseam, depuis toujours, par la psychanalyse.

C'est une véritable "tactique-piège" qui autorise tous les rebonds rhétoriques et interprétatifs de la part des psychanalystes, les transformant en véritables vampires-trampolinistes de l'interprétation, laquelle est bien sûr, totalement infondée, dès lors qu'elle se fonde sur l'induction + le "sens".

Il existe beaucoup d'arguments épistémologiques démontrant de manière indiscutable que la psychanalyse, toute son entreprise d'hier ou d'aujourd'hui, et qu'elle soit "scientifique", "thérapeutique", voire même "philosophique", est nulle est non avenue. Autrement dit, qu'elle ne fournit ni description, ni explication valide sur tout ce qui touche au sujet humain. Mais cet argument-là est l'un des plus importants à connaître. Elle permet aussi une partie de la soi-disant "thérapie" (l'analyse) qui ne repose que sur la suggestion, la manipulation mentale, des moyens de pression divers, etc. (fort bien décrits par un certain Nathan STERN dans "La fiction psychanalytique").

L'usage du concept inductiviste de sens est une "protection princeps" de tout l'édifice psychanalytique et, en particulier, du pouvoir d'interprétation (délirant) de tout psychanalyste.

C'est un stratagème massif d'immunisation de la psychanalyse que ce soit de la théorie et surtout de sa pratique. On peut même se lancer dans des interprétations ou tenter encore de renvoyer le critique à lui-même en lui demandant quel "sens" personnel il donne à son choix de critiquer la psychanalyse sur la base d'arguments aussi rationnels que ceux de l'épistémologie ou de la logique!, dans le but d'ouvrir la voie à une "interprétation" de la critique, qui sera de nature "thérapeutique" : commencer à suggérer à celui qui critique, sur la base d'un début de questionnement sur le "sens" (subjectif) de sa critique, qu'il possède des "motivations cachées" ("inconscientes" dans un sens favorable à la théorie psychanalytique...) de nature prétendument "névrotiques", et que toute son entreprise est vaine contre la psychanalyse qu'il ne fait finalement que confirmer !

Bref, cette tactique permet au psychanalyste de se sortir de toutes les critiques rationnelles dirigées contre son vampirisme interprétatif de trampoliniste de la rhétorique (en suggérant frauduleusement qu'elles ne l'étaient pas) et de pouvoir renvoyer les critiques les plus indiscutables et leurs argumenteurs à "eux-mêmes" (...) c'est-à-dire à leurs prétendus troubles psychiques, puisque pour tout psychanalyste, critiquer la psychanalyse c'est être "malade" et "en avoir besoin" (de l'analyse) !...

Dans l'examen que fait Karl Popper sur le statut frauduleux que donne Hegel à la contradiction comme soi-disant productrice de toute pensée, on ne confondra pas, évidemment, ce statut-là avec la nécessité de la controverse.

Car il ne peut exister de véritable pensée sans la controverse. En effet, "penser" dans un sens heuristique, c'est-à-dire dans le but de découvrir quelque chose (une description valide ou vérifiable, une explication, une interprétation), nécessite la mise à l'épreuve du contenu même de ce sur quoi on pense. Car aucune pensée ne progresse en se retournant sans arrêt sur elle-même, en s'autojustifiant à partir d'elle-même, ou en ne cherchant que des faits ou d'autres confirmations qui ne peuvent qu'étayer ce qu'elle a déjà énoncé a priori.

Il n'y a donc pas de véritable pensée qui ne soit "heuristique", donc orientée par la découverte sans l'usage du rationalisme critique. Seulement, cette orientation heuristique nécessite la contradiction... mais dans le sens où il faut chercher des faits, des arguments qui peuvent potentiellement prendre en défaut la "pensée" de départ, pour l'obliger à progresser. Comment ? Par un ou plusieurs tests qui l'obligent à reconnaître qu'elle est fausse ou partiellement fausse, ou bien qu'elle peut être considérée comme corroborée.

La "pensée" ne peut donc progresser que de manière dialectique, mais certainement pas sur la base d'une dialectique hégélienne comme nous l'explique Karl Popper.

Toute pensée n'existe et ne continue d'exister et de progresser que sur la base d'une seule méthode possible, c'est-à-dire dont la nécessité est démontrable avec des arguments logiques : c'est le rationalisme critique qui s'actualise, en Sciences, par la méthode hypothético-déductive de contrôle au moyen de tests indépendants et contrôlables de manière intersubjective.

En psychanalyse, et tout au long de son histoire, il n'y a jamais eu, et il n'y a toujours pas le moyen d'administrer validement aucun test de ce genre. La psychanalyse est donc obligée de vivre selon une "méthode" (..?) qui s'apparente un peu à une dialectique hégélienne : reposer sur un postulat de départ qui décourage ou disqualifie toute possibilité d'existence de ces controverses sur des faits potentiellement dangereux pour elle et qui risqueraient de la réfuter.

Ce postulat est celui du déterminisme psychique inconscient prima faciae absolu, et qui exclut, d'emblée tout hasard et tout non-sens dans toute causalité psychique inconsciente, donc qui prétend résoudre, a priori, ce qui est logiquement insolvable, à savoir, le problème de la définition de n'importe quel degré de précision dans les mesures possibles à partir desquelles l'on pourrait aussi calculer le degré de précision de conditions initiales dans les "prédictions" que serait censé faire cet "inconscient psychique" défendu par les psychanalystes.

Avec ce postulat qui règle tout, dès le départ, faire des expériences indépendantes du cadre de la clinique, fournir donc des preuves indépendantes devient inutile puisque tout, absolument tout est déjà potentiellement confirmable, envisageable ou vérifiable par la théorie.

De plus, la psychanalyse utilise donc tous les faits potentiellement contradictoires comme des confirmations de ce qu'elle énonce, via sa théorie irréfutable de l'inconscient ; confirmations toujours "découvertes" en nombre forcément innombrable et qui sont faussement interprétées ou présentées comme des "preuves" des progrès théoriques de la doctrine, de son (faux) pouvoir heuristique, et encore plus, de son pouvoir d'explication, qui en réalité, est totalement nul.

Patrice Van den Reysen. Tous droits réservés.