I-12 L’évolution contemporaine de la population : tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes néocolonial possible… jusqu’à un coup de tonnerre

I-121 Kanak, Européens et les autres jusqu’en 2014

* Après la chute, le renouveau de la population Kanak ; mais surtout l’immigration

Tout avait bien commencé. Un petit ou un gros millénaire avant notre ère, des Austronésiens débarquèrent ainsi sur le Caillou ; les grands spécialistes de la question[1] évaluent la population à l’apogée de la civilisation sur ce territoire (déclaré fort fertile par certains chercheurs dont Sand, bien qu’il ne s’agisse pas d’un volcan) à l’équivalent de la population totale actuelle ; elle n’était (évaluée, et comment par les chercheurs ?) que de 50 à 200 milliers quand James Cook débarqua pour une très brève halte au nord-est en 1774 ; peut-être, entre 40 et 80 milliers à la prise de possession par la France en 1853 (officiellement 50 milliers). Larges différences...

La chute (voir le graphique qui suit, à partir de ces 50 milliers) commença alors : épidémies importées (déjà bien avant le milieu du siècle, par les santaliers et les baleiniers) ; confiscation des terres et cloisonnement des Kanak dans les réserves, puis statut de l’Indigénat (jusqu’en 1946, comme en Algérie) ; nombreuses révoltes matées dans le sang (pas seulement les deux grandes, en 1878 et 1917). Les Européens (à peine une poignée d’aventuriers anglophones avant 1853, date de la prise de possession sur ordre de Napoléon III) ne prennent une certaine importance (mais rapidement) qu’à la fin du XIXe siècle (colons libres, mais en fait peu nombreux, qui sont venus après les bagnards et leurs matons, puis lesdits contrats avec les Asiatiques pour les mines, surtout de nickel). La population kanak ne représente plus que moins de 30 milliers d’âmes de 1900 à 1930 puis contre toute attente, en particulier des autorités (par exemple le maire de Nouméa recevant Leenhardt) se rétablit. En effet : quand il arrive en Nouvelle-Calédonie, il est accueilli par ces mots dudit maire : « Que venez-vous faire ici ? Dans dix ans il n’y aura plus de Kanaks »).

La population Kanak qui diminuait donc très fortement entre le début de la colonisation et l’entre-deux guerres, se reprend malgré tout, malgré l’extinction programmée. Ce terme peut paraître excessif ; pas tant que cela si l’on en croit le missionnaire protestant Maurice Leenhardt[2], qui fonda en 1903 la mission de Do Néva (le Vrai Pays) dans la vallée de Houaïlou (le plus vieil établissement scolaire privé protestant du Caillou.

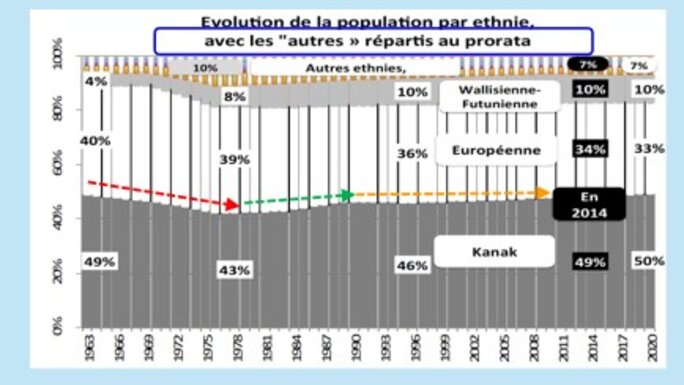

En 1963, au début du boom du nickel, les Kanak (41 milliers, contre 33 milliers d’Européens) comptaient pour 48 % de la population. Ils seront en gros trois fois plus en 2019, et les Européens seulement deux fois plus : le commencement de la fin... D’où la sortie de Messmer… Mais les Kanak vont devenir indépendantistes ; avant et surtout après Messmer. Cette résilience kanak est à comparer avec le quasi-ethnocide des Aborigènes[3] d’Australie où la résistance ne fut cependant pas absente[4]. L’histoire des Maoris de Nouvelle-Zélande est un peu plus réjouissante[5].

Sur le Caillou, la population kanak fut ainsi progressivement remplacée (mais seulement un Petit remplacement…) par les descendants des colons bagnards et libres, leurs affidés (gendarmes et matons) et les Asiatiques. Elle se rétablit à partir de 1900 (son étiage) et surtout après la Deuxième Guerre mondiale et s’accroît ensuite très fortement, mais moins, surtout lors du boom » du nickel[6](fin des années 1960 jusqu’au début des années 1970) que la population non-native, par une considérable immigration (Européens surtout Français et Pieds-noirs d’Algérie, Wallisiens-Futuniens, Tahitiens). Cette forte croissance générale va longtemps continuer, grâce essentiellement à l’immigration.

Mais pas si longtemps : dans le bouquin de 2018, nous projetions allègrement (pensant que le dynamisme allait continuer, avec un taux de croissance de 1,8 % par an) vers une population de plus de 300 000 habitants en 2020. Grave erreur de statisticien en herbe… Le graphique qui suit, n’a donc maintenant plus de sens après 2014; on y reviendra dans la Saison suivante.

Agrandissement : Illustration 2

C’est là (avec le recensement de l’ISEE effectué en 2019 qu’apparaît un rude choc ; mais attendons pour dévoiler : suspense torride… Cependant, l’analyse jusqu’en 2014 est déjà riche d’enseignement quoique source d’emballement que nous avions partagé : en attendant la résolution de l’énigme proposée : on peut en proposer quelques aspects.

En 1963, au début du boom du nickel, les Kanak (41 milliers, contre 33 milliers d’Européens) comptaient pour 48 % de la population. Ils seront en gros trois fois plus en 2019, et les Européens seulement deux fois plus : le commencement de la fin... D’où la sortie de Messmer… Mais les Kanak vont devenir indépendantistes ; avant et surtout après Messmer.

* Le régime de croisière avant 2014 : les Kanak majoritaires, mais seulement en majorité relative ; mais face à des Européens certes minoritaires, cependant soutenus politiquement par les Wallisiens-Futuniens, autres Océaniens et descendants d’Asiatiques

Malgré leur diminution de plus de moitié du début de la colonisation jusqu’aux années 1930 où même plus tard, les Kanak restaient prépondérants, avec seulement un tiers d’Européens et un gros sixième d’Asiatiques et Océaniens. La forte immigration des années 1960 va booster la colonie européenne au détriment relatif des Asiatiques. Après 1970, l’immigration océanienne (surtout wallisienne) reprend de plus belle. Avec 269 000 habitants en 2014, la population du Caillou était comparable à celle du Vanuatu voisin.

Les recensements ethniques en Calédonie (en dérogation à la règle générale en France) ne donnent que des ordres de grandeur, et avec des questions posées et des réponses très changeantes selon les recensements. On ne connaissait donc pas les taux de natalité différentiels mais ils étaient probablement très à l’avantage des Kanak et des Wallisiens.

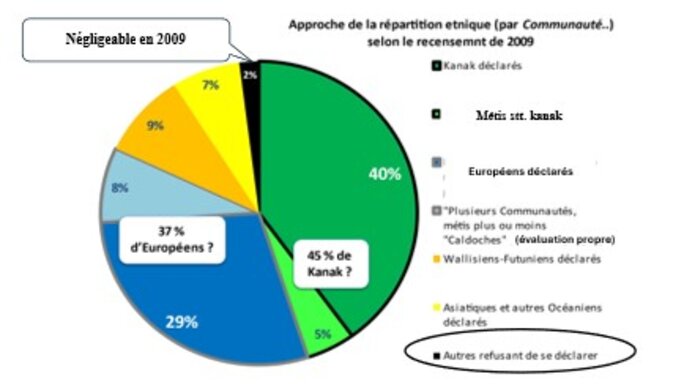

Les divers recensements de l’ISEE, dont celui de 2014 - gardons donc le suspense pour celui de 2019 - donnaient (et donnent toujours) une idée fort imprécise du poids des communautés. Pourquoi ? Le recensement de 2014 (jugé assez fiable, contrairement au précédent de 2009) faisait apparaître : une majorité relative de Kanak déclarés (39 %) ; une minorité forte d’Européens Caldoches et Zoreils déclarés (27 %) ; une minorité non négligeables de Wallisiens-Futuniens (9 %), des minorités océaniennes et asiatiques (6 % au global) et surtout une minorité (16 %) composée d’autres ethnies (Japonais, originaires des Antilles et de la Réunion, etc.) mais, c’est là qu’un gros problème récurrent commence, d’ethnies indéterminées ou refusant de se déclarer comme appartenant à une minorité ethnique[7] (pardon à une communauté) bien définie. Bref, au moins 16 % de belle incertitude pour 2014 ; le recensement de 2009[8], bien que plus ancien et critiqué, donnait une idée plus précise de la répartition ethnique ; les fameux « Autres non répartis » étaient alors infimes (2 %). Nous tentions même (certes au doigt mouillé, mais après quelques enquêtes) d’aller un peu plus loin : nous y avons renoncé. On trouvait déjà 45 % de Kanak et Métis à dominante kanak (ce qui est un peu bidon…) face à un gros tiers d’Européens (idem).

En nombre, l’évolution des Kanak (par seule croissance démographique) et des Européens (par croissance démographique mais surtout par l’immigration nette) était parallèle de 1960 au début des années 1970 (fin du boom du nickel et début de la crise mondiale). De cette date à 1990 (crise puis reprise économique) la croissance des Kanak s’accélérait à partir de 1984 jusqu’en 1996 ; dans le même temps, la population européenne stagnait jusqu’en 1988 puis rebondissait. Ensuite, et depuis plus de 20 ans, les Kanak s’accroissaient fortement (+ 21 % de 1996 à 2014) et les Européens de seulement 9 %. Mais cette évolution était biaisée par l’explosion de ces fameux « Autres » qui passaient de 10 000 à 54 000 ! Les Océaniens et Asiatiques étaient stables en nombre avant 1968 (où commençait le pic du boom du nickel) puis leur nombre bondissait jusqu’en 1976 (au début de la crise économique). Le bond des Wallisiens était phénoménal (de 4 000 à 10 000 sur la même période) ; il continuera jusqu’à aujourd’hui (22 000 déclarés sur le Caillou) tandis que les autres Océaniens et Asiatiques sont en gros stables.

En 2009, les indécis sont peu nombreux. Après répartition (fort grossière : répartition au prorata, on y reviendra) des indécis, les Kanak tourneraient autour de moins de 50 % (45 % en 2009 avec les Métis) les Européens autour d’un tiers (mais 37 % en 2009 avec les assimilés) les Wallisiens-Futuniens autour de 10 % et les autres Océaniens et Asiatiques autour de 7 %.

On voit déjà poindre discrètement (second graphique) le rebond de la population kanak à la fin des années 2000 ; voir la confirmation à la Saison suivante.

* La question du poids relatif de la croissance naturelle et de l’émigration externe nette jusqu’en 2014

La question était abordée avec discrétion, malgré son acuité et la précision des recensements. Quid donc, depuis Pierre Messmer, de ces migrations (venant de Métropole et d’ailleurs) vers le Caillou ?

Les migrations externes brutes, les flux entrants recensés par l’ISEE, étaient toujours positifs et considérables depuis 1989[9] ; les soldes nets (après abandon du Caillou) que l’on avait tenté en 2018 de calculer[10], si on les compare avec les soldes migratoires internes nets, étaient plus réduits, caractérisés par d’amples fluctuations et négatifs pour les périodes de crise : importantes pendant le boom du nickel et la fin des Trente Glorieuses ; migration négative pendant la crise qui suit cette période ; elles reprennent depuis 1989 et s’élèvaient singulièrement jusqu’à 2014.

* Sur un Caillou apparemment apaisé depuis les accords de 1988 et 1998, les luttes ethniques n’avaient pas disparu

Il n’y eut plus de quasi-guerre civile depuis 1988, mais les Européens, Kanak et autres cohabitaient dans ce qu’il est convenu d’appeler le Destin commun. Rien n’est apaisé sur le fond entre les deux blocs, malgré tous les discours sur les victimes de l’histoire ; surtout, les contradictions sont fortes entre Kanak et Wallisiens.

Roland Barthes[11] nous indiquait : « Au dire de Freud (Moïse et le monothéisme) un peu de différence mène au racisme. Mais beaucoup de différences en éloignent, irrémédiablement. Egaliser, démocratiser, massifier, tous ces efforts ne parviennent pas à expulser "la plus petite différence", germe de l’intolérance raciale. C’est pluraliser, subtiliser, qu’il faudrait, sans frein ». Peu d’habitants du Caillou auront lu Barthes ou Freud ; ou s’ils l’ont lu, l’auront mal compris. Le fameux seuil de tolérance à 12 % pour que des problèmes naissent pour les majoritaires n’est jamais dépassé pour toutes les communautés au niveau global (sauf pour le couple Kanak-Européens) ; mais il l’est largement en Province Sud envers les Wallisiens, et des deux côtés… Contre les Wallisiens mis à part, moins de racisme apparent envers les autres communautés océaniennes et asiatiques : largement en dessous du seuil de tolérance. Le racisme blanc anti-kanak tient toujours la forme ; le racisme kanak anti-blanc également, peut-être plus rare (à voir…) et teinté d’anticolonialisme ; le racisme kanak anti-wallisien est plus courant, et réciproquement. Les jeunes Kanak et Wallisiens ne se supportent en général pas et en viennent souvent aux mains lors des week-ends arrosés. Toutes les autres communautés appellent les Wallisiens les Wallis : on devine le mépris.

Plus grave fut l’expulsion organisée d’une population wallisienne installée dans la banlieue de Nouméa, à Saint-Louis. Des Wallisiens installés depuis les années 1960 ont été chassés à la fois institutionnellement et manu militari par les Kanak entre 2001 et 2004[12]. Il est vrai que les Wallisiens étaient en majorité[13] alliés aux loyalistes et jouaient pour eux les gros bras, ils sont effectivement en général très costauds et occupent toujours la plupart des emplois du gardiennage, de la sécurité mais aussi des BTP ; cette affaire fut bien sûr instrumentalisée autant par les indépendantistes que par les loyalistes. Un grave incident (déjà évoqué mais on le rappelle encore et on précise) eut même lieu beaucoup plus tard, au Congrès de Nouvelle-Calédonie en 2016 : au sujet de la délinquance kanak, en particulier à Saint-Louis toujours, le même Wamytan insulta l’un de ses collègues[14] : « Sale blanc, retourne chez toi à Wallis ! ».

Plus généralement, les immigrés wallisiens-futuniens récents sont perçus par les Kanak comme venant manger leur pain, plus exactement prendre leur emploi : de nationalité française, le Caillou leur est ouvert sans restriction, de même qu’aux Antillais et Réunionnais des DOM. Beaucoup de Wallisiens, Antillais (nommés affectueusement ou péjorativement Doudous) et Réunionnais eux-mêmes se sentent cependant des pièces rapportées, même ceux qui sont nés sur le Caillou ; certains rêvent de passer leur retraite sur leur terre d’origine ; une minorité se sent intégrée mais est indépendantiste ; d’autres se sentent également intégrés mais sont loyalistes ; plus récemment est donc né le parti l’Éveil océanien, entre les deux mais plutôt indépendantiste. Il est vrai que certains discours indépendantistes radicaux anciens (et moins anciens) proposaient leur rejet en cas d’indépendance.

* Arithmétique et indépendance jusqu’ne 2014

En anticipant sur les aspects politiques, sachant que tous les Kanak ne sont pas indépendantistes et que les autres communautés sont plutôt loyalistes, arithmétiquement les indépendantistes ne pouvaient emporter le référendum, ou par miracle. Toutes les élections provinciales jusqu’à maintenant indiquent en gros (même si l’objet est différent) une large domination loyaliste entre 60 et 70 % des suffrages ; cependant les Kanak votent beaucoup moins. Mais la politique n’est pas qu’arithmétique.

* La Province Sud très dominante en population

Pas grand monde donc et les trois-quarts de la population en Province Sud, avec plus des deux-tiers dans la Capitale comme conséquence des migrations internes et de l’immigration nette. Du moins jusqu’en 2014… Mais un dynamisme démographique certain, surtout en Province Nord (cependant moins qu’attendu par les vertus du rééquilibrage et la construction de l’usine du Nord dont la première coulée ne date que de 2013 mais dont la construction avait dopé la zone).

La structure communautaire de la population par province était ainsi connue pour 2014 (mais toujours avec les incertitudes tenant aux Autres communautés). Elle faisait apparaître une autre dimension importante : les autres communautés ou pluricommunautaires forment une minorité non négligeable dans le Sud (près du quart) et dans le Nord (un petit sixième). Le Sud (très dominant en population donc) était à légère dominante européenne (33 % déclarés, peut-être 40 % en intégrant les non déclarés) avec une forte minorité wallisienne dont une grande partie à Dumbéa, en banlieue de Nouméa (11 %, peut-être 14 %). Les Kanak ne comptaient en 2014 en Province Sud que pour un peu plus du quart de la population (peut-être un tiers avec les non déclarés) : les Kanak étaient minoritaires mais pesaient cependant. Le Nord était (et est toujours) très majoritairement kanak, à plus des deux-tiers ; les Îles le sont à 94 %.

Politiquement, ceci se traduit par une dominante très loyaliste en Province Sud et indépendantiste au Nord et dans les Îles.

* L’évolution du grand Nouméa

La Capitale Nouméa n’avait que 22 000 habitants en 1956 ; ses banlieues étaient des villages. Depuis 15 ans, sa population stagnait, mais la croissance continue avec ses trois banlieues, surtout la plus éloignée : Païta.

Notes

[1] Dont probablement Sand, voir plus haut, qui trouve que la population évaluée par Cook et ses suiveurs français, était très sous-évaluée.

[2] En France, Leenhardt deviendra ethnologue (disciple de Marcel Mauss, le père de l’anthropologie, avec son célèbre Essai sur le don de 1923-1924, et de Bronisław Malinowski) et professeur aux Langues’O. Il publia, entre autres, en 1947 un ouvrage fondateur : Leenhardt M. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Gallimard, Paris, 1947, 1971 et 1985.

[3] Le nom commun aborigène est issu du latin ab origine (depuis l’origine) comme indigène. En français, c’est un nom propre (avec une majuscule) qui désigne les premiers habitants d’Australie ; là-bas, pas de Papous, de Maoris ou de Kanak : ils n’eurent jamais de noms propres...

[4] D’environ 400 ou 1 000 milliers selon certains, à l’arrivée des Européens (et 250 langues…) en 1911 ils ne seront plus que 31 milliers mais 60 milliers en 1920 : ils sont cependant environ 700 milliers actuellement, mais seulement 3 % de la population australienne. Tous ne sont pas de véritables loques alcoolisés, clochards dans les villes du nord ou vivant dans des sortes de réserves où il est interdit aux Européens (australiens ou touristes) d’entrer : pour les protéger ou pour éviter de voir l’état lamentable de ces individus ? Toutefois, la moitié de ces autochtones vivent actuellement comme les Européens. Voir l’article de Wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie

et le récit L’histoire douloureuse des tribus aborigènes en Australie :

https://www.wonder-trip.com/culture-aborigene-australie/

[5] Ils sont aujourd’hui près de 900 milliers (17 % de la population néo-zélandaise). Les rapides traités avec la couronne britannique les soumettent à la domination coloniale, mais évite le quasi-génocide d’Australie) ; ce qui induit de farouches résistances : les Guerres māories (New Zealand Land Wars ou Maori Wars) à la fin du XIXe siècle.

Voir :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maoris_(Nouvelle-Z%C3%A9lande)

[6] Boom qui correspond d’ailleurs à celui du boom de la fin des Trente Glorieuses dans le monde en général et en France en particulier.

[7] Bien que l’UNESCO ait sommé de remplacer le mot race par ethnie, ce mot sent encore le soufre… L’ISEE ne mentionne que communauté (sans doute plus politiquement correct)…

[8] On peut en lire la Synthèse sur la Toile ; mais une belle approximation pour la répartition par communauté… :

[9] Années les plus anciennes pour ces statistiques de l’ISEE… avant ses travaux de 2019 et années plus récentes : on y reviendra donc plus loin.

[10] Source ISEE, mais à partir de mesures données par un graphique… : pas de données très précises donc…

[11] Cité par Gilbert Sinoué en exergue de son livre Akhenaton, le dieu maudit, 2005 (chez Gallimard) : Akhenaton : Le dieu maudit - Gilbert Sinoué - Babelio

[12] Voir, sur la Toile, l’analyse assez objective de Rock Wamytan (grand chef coutumier kanak du coin et dirigeant indépendantiste :

http://onkanaky.blogspot.com/2008/04/eclairage-sur-le-drame-autour-de-lave.html

[13] Une minorité est toutefois indépendantiste.

[14] Source : Congrès.nc, 27/09/16.