I-2 Des inégalités flagrantes, souvent régionales et, ainsi, ethniques : salaires, revenus, pauvreté

I-21 Les salaires et les revenus : les fortes inégalités

I-211 Les salaires et le Salaire minimum garanti (SMG)

* Les salaires nets aujourd'hui, ou presque

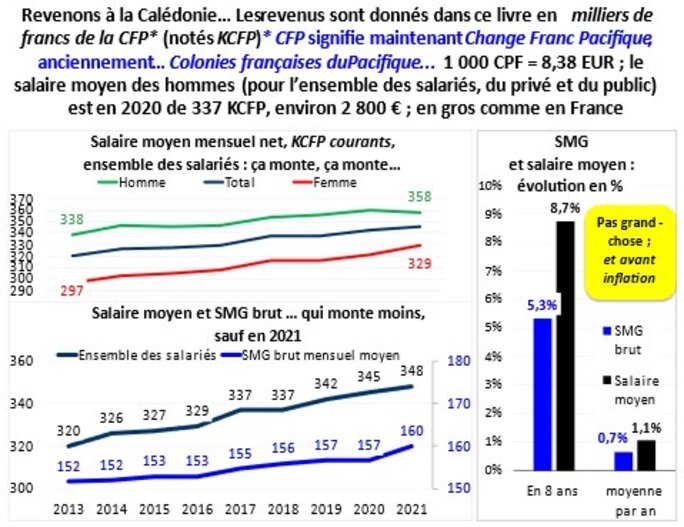

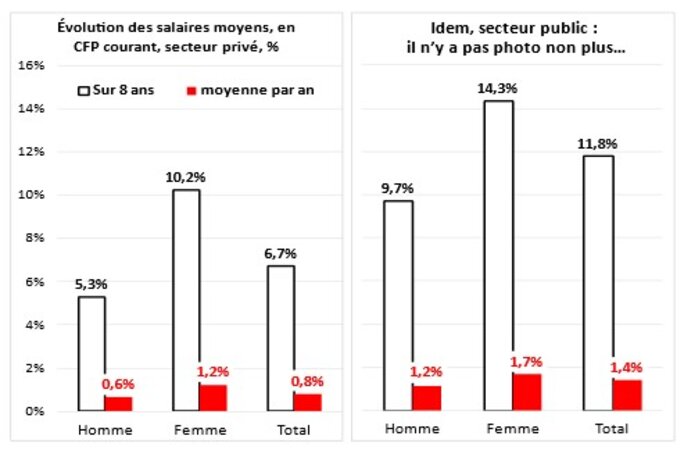

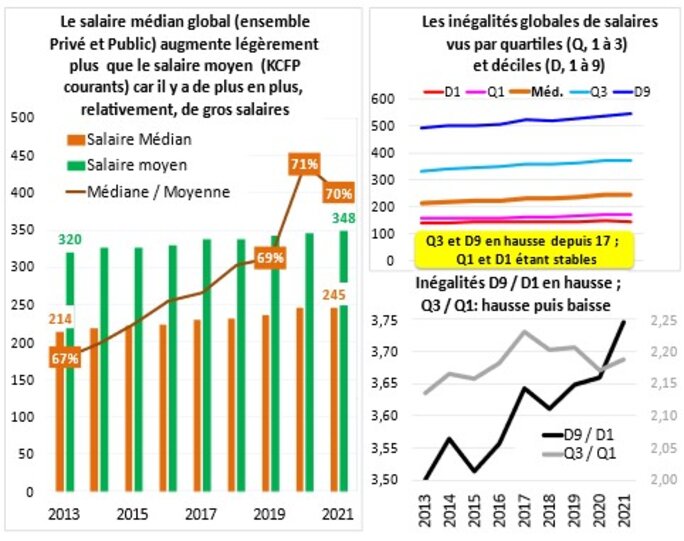

On connaît maintenant, début 2024, les salaires de 2022 mais l’ISEE n’a encore rien publié pour 2023 ; on s’en tient donc ici à 2021; mais, en un ou deux ans, les évolutions sont très faibles ; en outre, 2022 étant marqué par une forte inflation et 2023 par une nette déflation, l'évolution en francs courants est peu significative. Les salaires nets seront étudiés en mettant en avant les inégalités ; ce n’est évidemment pas une particularité calédoniennes, mais ces inégalités y sont en général plus accentuées qu’en Métropole. Mais pas toujours : par exemple pour les différences entre femmes et homme.

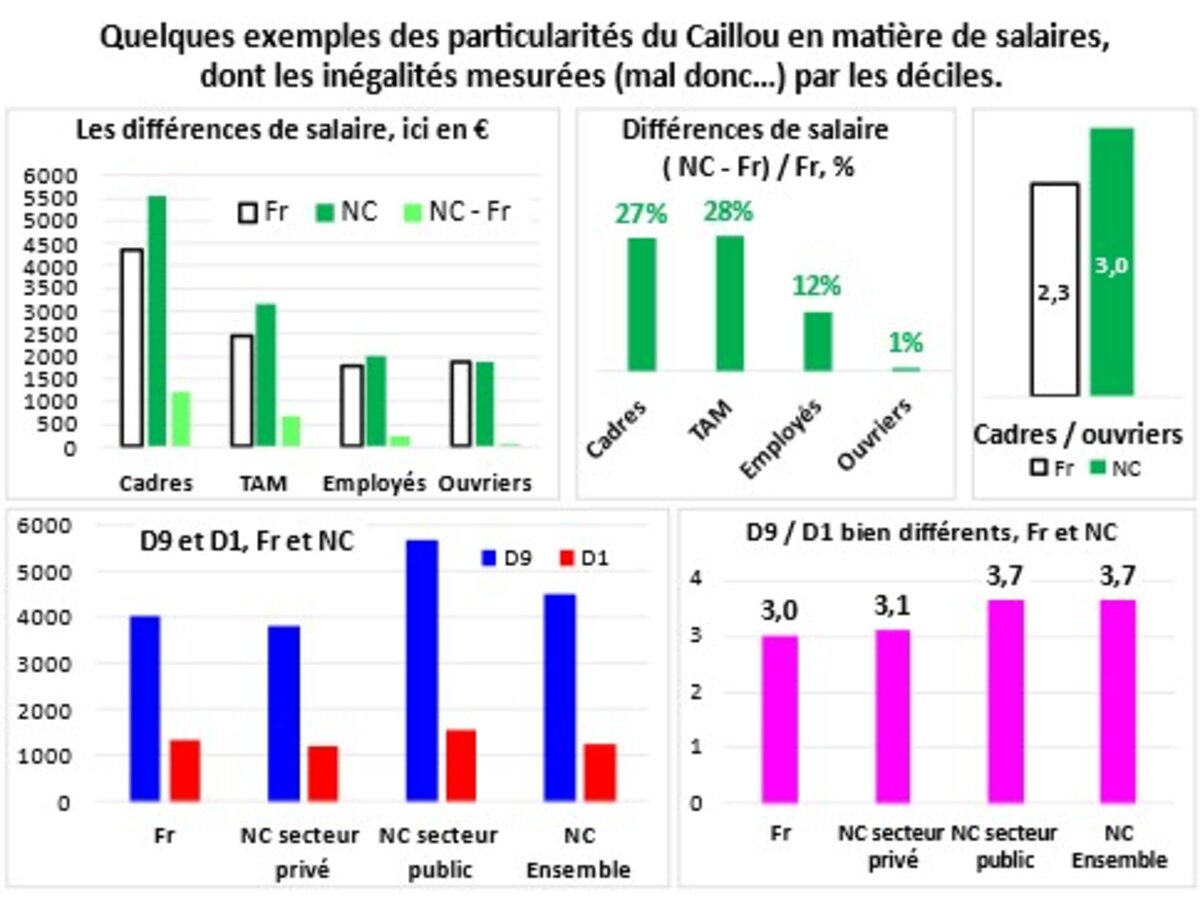

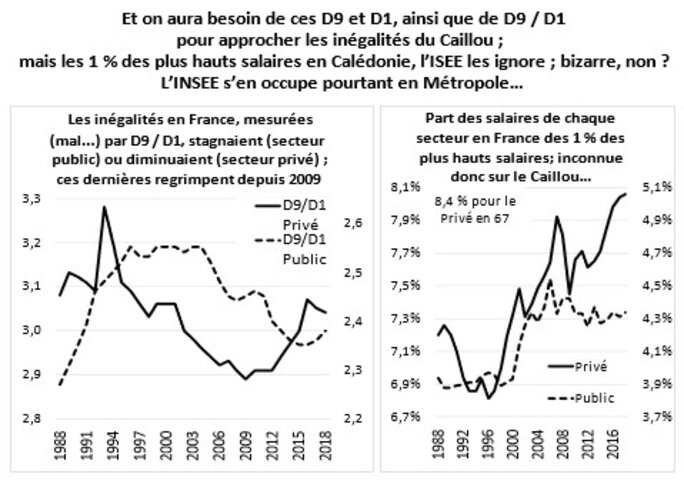

Le graphique suivant indique les différences NC / Fr : flagrantes pour les salaires moyens mensuels par CSP[1] ; avec les différences entre les déciles qui mesurent (cependant mal) les inégalités. Rappelons ce que sont ces déciles pour ceux qui ne sont pas tombés dedans en étant petit. Le premier décile (D1) ici pour les salaires, est le salaire au-dessous duquel se trouvent 10 % des salariés arrangées en ordre croissant ; mais le salaire moyen correspondant à ce décile est, par construction, bien inférieur. Un D1 à, par exemple 1 300 € environ (c’est le cas de la France actuellement) peut très bien correspondre à une moyenne des bas salaires de rien du tout ou proche de 1 300 € : tout dépend de la répartition des salaires à l’intérieur de ce D1. Le dernier décile (D9) est le salaire au-dessous duquel se trouvent 90 % des salariés, autrement dit, au-dessus du D9, on a donc 10 % des salaires les plus élevés. Mais le salaire moyen correspondant est évidemment bien plus élevé. Par exemple, un D9 à 4000 € (c’est aussi le cas de la France actuellement) inclut des salaires de 10 000 €[2] (une misère pour les millionnaires…) ; et même beaucoup plus.

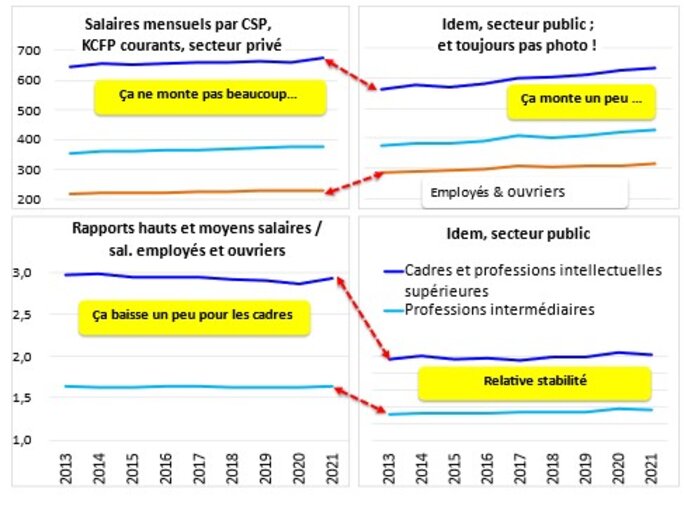

Sur le Caillou, les hauts salaires (cadres) ou intermédiaires (TAM, Techniciens et agents de maîtrise) sont nettement plus élevés qu’en France ; ce n'est plus vrai pour les ouvriers.

Il faudra avoir en tête tout cela pour comprendre l’analyse des inégalités de salaires sur le Caillou. La comparaison entre les secteurs privé et public nous apportera en outre quelques surprises.

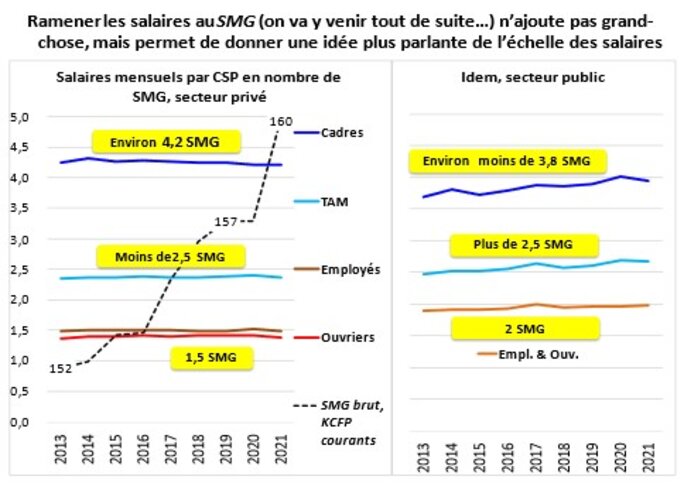

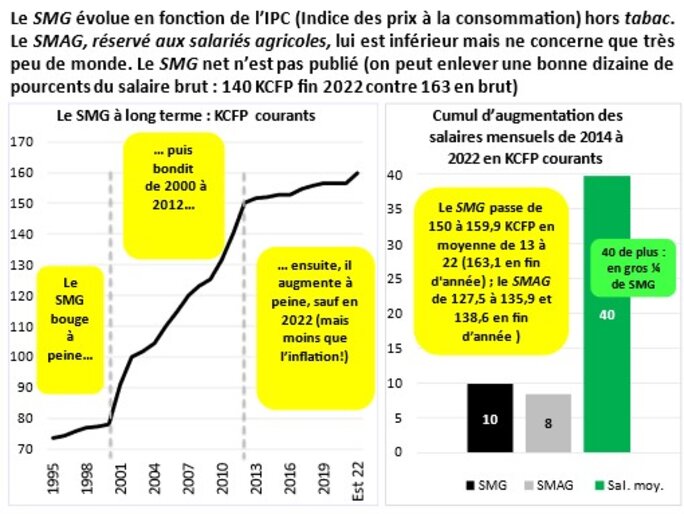

Le SMIC (né en France en 1950) a son équivalent en Calédonie ; c’est le Salaire minimum garanti, le SMG (né en 1952 mais calédonisé en SMG en 1985, date qui n’est pas anodine…) qui va prendre autant d’importance que son équivalent en France. On analysera plus loin son évolution à long terme ; on se contentera ici, comme pour les autres salaires, de l’évolution depuis 2013 et il nous permettra des comparaisons.

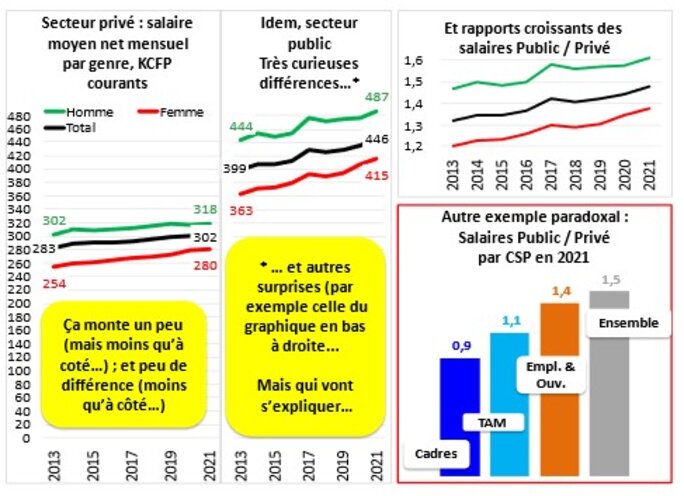

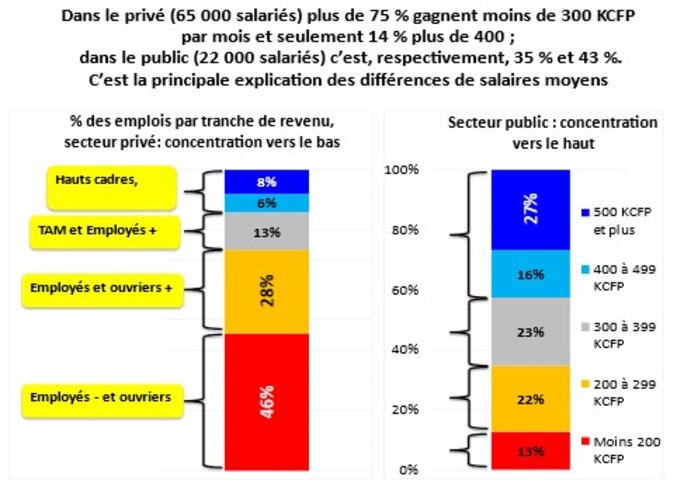

Par CSP, la comparaison vaut le coup d’œil, surtout en comparant les secteurs privé et public…

* Les inégalités salariales[3]

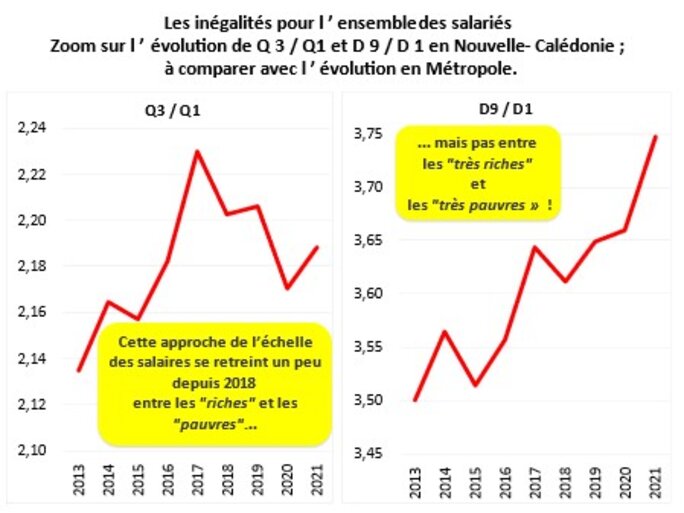

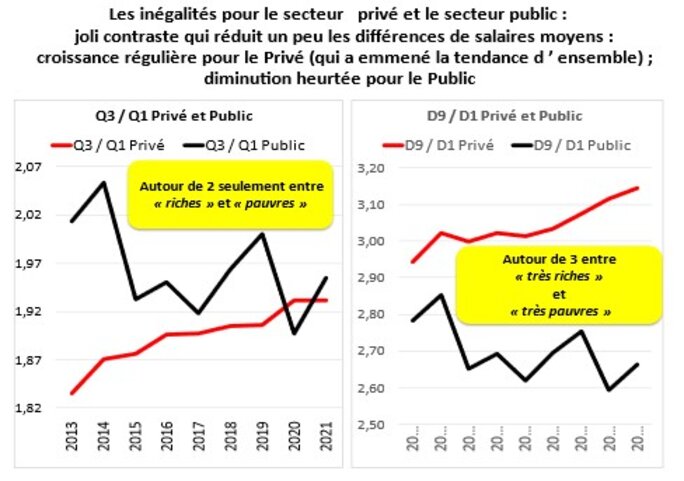

Elles sont déjà évidentes entre chaque niveau des CSP du secteur privé (au total près de 68 milliers d’emplois en 2023 : beaucoup plus qu’en 2021: la reprise économique est évidente...) et du secteur public : les cadres du second sont moins bien payés que ceux du premier (mais ils sont plus nombreux, relativement) ; les petites mains y sont en revanche mieux payés. Entre « riches » et « pauvres », les inégalités sont criantes pour l’ensemble des salariés (secteur privé très majoritaire et secteur public minoritaire) ; et surtout en croissance[4] entre les « très riches » et les « très pauvres » : D9 / D1 ; cependant Q3 / Q1 qui grimpait un peu, diminue légèrement depuis 2018. Les inégalités grimpent assez régulièrement pour le secteur privé, mais diminuent de façon heurtée pour le secteur public. Grand classique, la médiane est bien inférieure à la moyenne

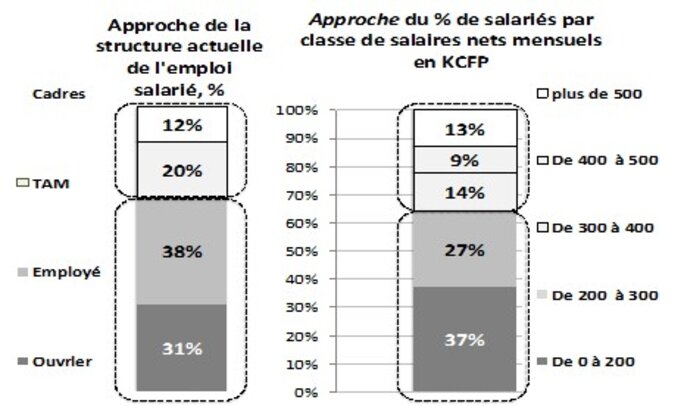

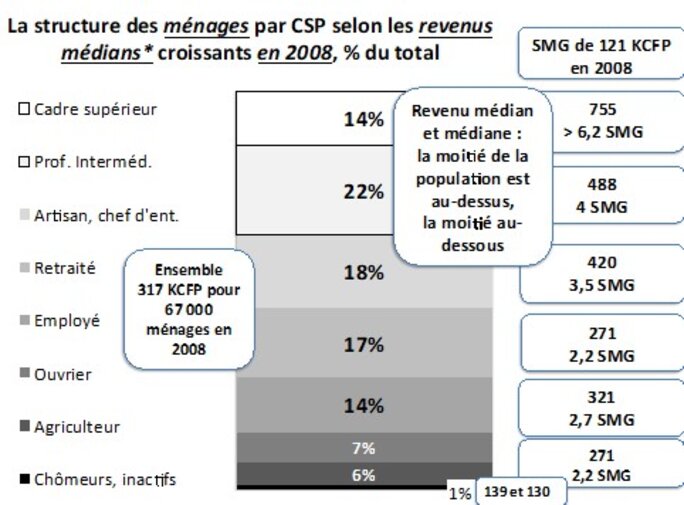

* Retour sur les inégalités salariales par CSP en 2008 : tentative personnelle en deux classes sociales

Dans l’édition du bouquin de 2018, on s’arrêtait donc aux données de l’ISEE en 2008, cependant complétées jusqu’à 2017 par enquêtes de terrain. Pour les salaires[5], je regroupais les catégories sociales officielles en seulement deux classes sociales. Les « riches » (ou classe des « aisés ») incluaient : d’une part, celle des « très riches » (plus de 500 KCFP mensuels, environ plus de 4 000 €[6]), c’est-à-dire les cadres avec 12 % des emplois ; d’autre part les « moyens riches »[7], c’est-à-dire les TAM, techniciens et agents de maitrise (entre 300 et 500 KCFP, avec 400 KCFP comme intermédiaire) pour 20 % des salariés. Ensuite les « pauvres » ou « moins aisés » : les employés et ouvriers (de 0 à 300 KCFP) formant la majorité.

Notre classe supérieure comptait donc pour 32 % des salariés (Cadres + TAM) ; notre classe inférieure représentait 68 % (Employés et Ouvriers) et 64 % pour un salaire inférieur à 300 CFP, incluant les Smigards avec 133 KCFP en brut à l’époque (plus de 165 aujourd’hui) et ceux bien en-dessous, les pauvres selon la définition officielle du seuil de pauvreté. On y vient.

Cette répartition a sans doute un peu évolué; mais pas de quoi la remettre en cause.

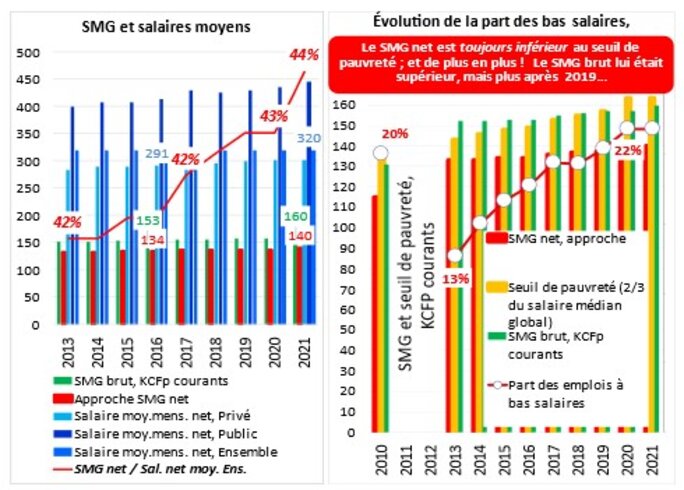

* Le SMG : sous le seuil de pauvreté sur le Caillou !

Le SMG[8] mensuels, toujours donné en brut (alors que l’ISEE donne les salaires mensuels nets) présente à long terme une évolution singulière : elle est très heurtée, ce qui correspond simplement à l’approche politique qui en est faite. Très volontairement revalorisé en 2000, avec de nombreux coups de pouce supérieurs à l’inflation, cette politique fut stoppée en 2012, au début du ralentissement économique. Du coup, l’augmentation en CFP courants fut dérisoire, par exemple de 2014 à 2022 : quatre fois moins que le salaire moyen.

Les bénéficiaire du SMG ne sont donc pas riches : un scoop… Mais il en est un autre, annoncé dans le titre de ce paragraphe.

Est considéré comme pauvre[9] celui dont le niveau de vie est inférieur audit seuil de pauvreté... Mais encore ? C’est-à-dire ne disposant pas d’un niveau de vie convenable. Tout est dans le convenable… En France et en Europe, ce seuil est en général fixé à 60 % du niveau de vie médian ; sur le Caillou, c’est les deux tiers du revenu médian pour les salaires, mais 50 % pour les revenus des Unités de consommation[10] (UC), pour les revenus des familles.

Aujourd’hui, en France, 15 % de la population (taux de pauvreté) vit sous le seuil de pauvreté après prestations sociales ; ça fait déjà du monde. Mais 22 % avant ces prestations : plus d’un habitant sur cinq qui auraient vécu ainsi dans l’inconvenable sans l’assistanat. Le seuil de pauvreté autour des années 2020 y est d’environ 1 100 €, avec un revenu médian autour de 1 850 €, un revenu moyen autour de 2 500 € et un SMIC net à moins de 1 300 € (moins de 1 700 € en brut). Le SMIC est donc quand-même supérieur au seuil de pauvreté. Ce n’est pas le cas du Caillou où le SMG, malgré quelques coups de pouce historiques, et surtout la quasi-stagnation des autres salaires évoquée plus haut, n’atteint aujourd’hui que 44 % du salaire moyen (52 % en France ; différence significative) et est très inférieur au seuil de pauvreté.

I-212 Les revenus des ménages et par Unité de consommation (UC)

* Revenus globaux des ménages[11] (salaires et autres revenus), dont non monétaires : pas mal de riches ou aisés[12]… en 2008

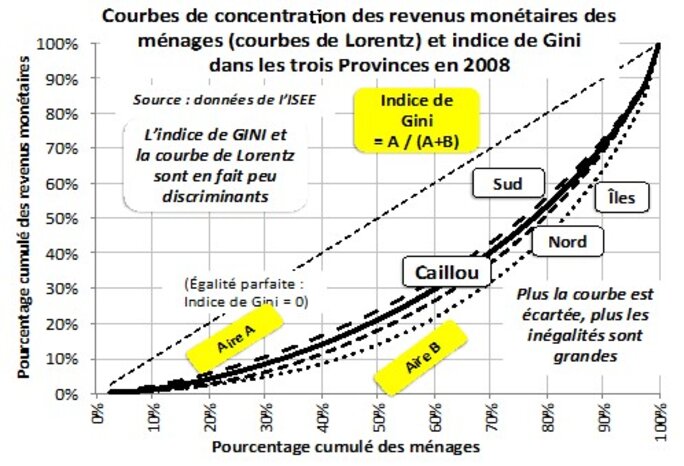

Là encore, les analyses détaillées ne remontent qu’à 2008, ; on essaiera plus loin une actualisation. Les graphiques suivants parlent d’eux-mêmes[13].

On peut également discerner quatre CSP selon les niveaux de revenus dont la répartition par quartiles est connue pour 2008 : très bas, bas, moyens et hauts. On peut encore percevoir en fait deux classes sociales assez opposées : d’une part, les chômeurs, agriculteurs (pas tous…) ouvriers, employés et retraités (pas tous…) ; d’autre part, les artisans, chefs d’entreprise, professions dites intermédiaires et cadres supérieurs. L’analyse par décile pour 2008 permet une mesure précise des inégalités par ménages. On a tenté une évaluation de la situation actuelle, proche par construction de celle de 2008. Les inégalités territoriales et sociales étaient criantes en 2008[14] ; elles ont sans doute peu évolué depuis. Malgré : d’une part, les tentatives de rééquilibrage entre le niveau de développement des provinces Nord et des Îles d’un côté, celui de la Province Sud de l’autre (de fait rééquilibrage entre les Kanak et les autres) ; d’autre part, l’augmentation du SMG[15]. L’un des aspects de cette politique de rééquilibrage est l’affectation des ressources fiscales par une discrimination positive favorisant les Provinces kanak. Les résultats de ce rééquilibrage sont visibles mais encore discrets, surtout grâce aux projets miniers en province Nord (dont la nouvelle usine métallurgique) où la Zone VKP (les trois communes de Voh-Koné-Pouembout) est en effet en boom, mais très relatif. Il existe aussi d’importants travaux routiers déjà anciens reliant par un nouvel axe l’ouest de VKP et l’est du Nord : la Koné-Tiwaka.

La Province Sud présentait des revenus moyens comparables à ceux de la Métropole ; mais ceux de la Province Nord, et surtout de la Province des Îles étaient très largement inférieurs. Mais même dans le Grand Nouméa, les inégalités sociales et ethniques sont énormes. Plus d’apartheid (quoique...) mais souvent plusieurs mondes, pour ce qui est de l’habitat, qui se côtoient sans se mélanger (ou très rarement) ; même si existent quelques quartiers de mixité sociale et ethnique. Les mariages mixtes ne sont actuellement plus une curiosité : 11 % des recensés se déclaraient officiellement métis en 2019 ; sans doute en dessous de la réalité. Plutôt rares entre Caldoches et Kanak ou Wallisiens, on en trouve chez quelques Zoreils blancs arrivés en aventuriers ou en coopération il y a une vingtaine ou trentaine d’années. Ils étaient jadis plus courants (sans parler des enfants nés, plus ou moins par la contrainte de Blancs envers des femmes kanak) ; toujours est-il que l’on croise partout des visages de Métis indéfinissables et que nombre de nos amis sont d’origine à la fois bretonne, alsacienne, kanak, irlandaise, indonésienne et chinoise…

La plupart des Kanak des villes, très présents dans les administrations et les entreprises en général, avec les Wallisiens, ne sont pas des marginaux : ils se sont parfaitement intégrés dans le système économique par l’exode rural et subviennent aux besoins de leur famille restée en tribu. On ne s’étonnera pas des taux de pauvreté dont les différences géographiques sont également bien marquées. Cependant, une bourgeoisie kanak[16] et wallisienne, petite et moyenne, est en train de naître.

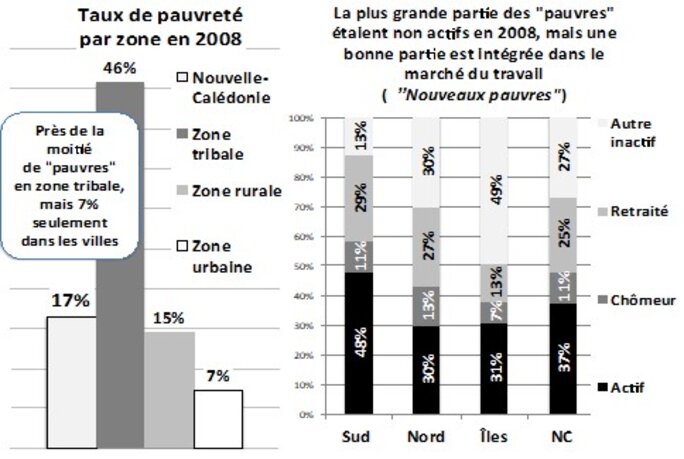

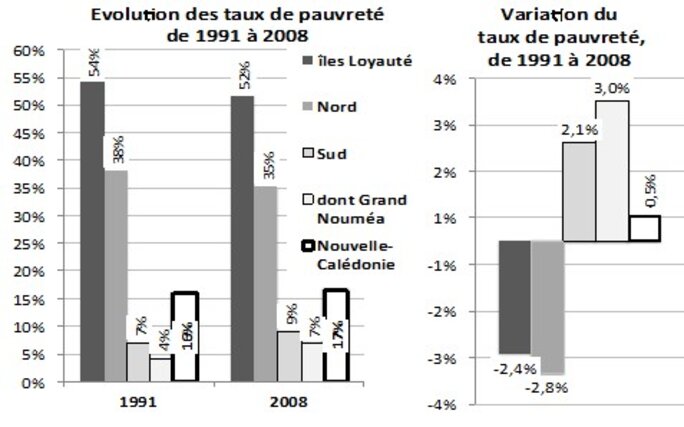

* Différences géographiques, ethniques et différences de revenus : les taux de pauvreté ; toujours en 2008

Là encore, les dessins parlent d’eux-mêmes…

Il est rare de trouver de telles inégalités géographiques globales qui recoupent évidemment les inégalités ethniques : la structure coloniale est évidente en termes ethniques. À la campagne, en « Brousse », les Kanak vivent en tribu[17] avec un habillement assez caractéristique pour les femmes : la robe mission (imposée par les missionnaires à leur arrivée sur le territoire contre la nudité) est encore très dominante, même dans les villes, sauf pour les adolescentes et les jeunes ; et en plus de dix ans de visite sur la Caillou, on commence à voir moins de ces robes. Les hommes sont habillés comme tout le monde ; et depuis longtemps…

Jusqu’à la suppression de l’indigénat, la tribu était la réserve forcée par le pouvoir colonial ; mais la structure tribale traditionnelle[18] est encore prégnante, avec ses chefs coutumiers (reconstruction coloniale en fait, mais plaquée sur la structure traditionnelle) petits et grands chefs, sa coutume (avec ce qui ressemble aux dons et contre-dons) plus généralement sa culture ; même si elle tend à se déliter (en particulier par l’exode rural des jeunes).

Dans les villes (en fait des tout petits ou gros villages, le grand Nouméa mis à part), les Kanak et les Caldoches et Zoreils des classes moyennes et pauvres vivent souvent dans des logements sociaux (environ 13 % des 85 000 résidences principales) bien développés sur le Caillou mais essentiellement dans le Grand Nouméa. Ces logements sociaux se trouvent en banlieues et au nord de Nouméa ; le Sud, ses plages et marinas forment (à une exception près où la mixité est formelle) les beaux quartiers avec les hôtels pour touristes.

Le taux de pauvreté était de 1991 à 2008 en légère diminution en Province Nord et aux Îles, mais il augmentait en Province Sud et à Nouméa. Je me demandais en 2018 ce qu’il en était depuis 10 ans ; je me le demande encore en 2023, car l’ISEE est à cet égard d’une discrétion de violette.

On trouve aussi, depuis les années 1970, des bidonvilles nommés squats.

* Les inégalités dans l’espace urbain : les squats du Caillou ; presque une impasse[19] dans l’édition du livre en 2018 !

Selon l’ISEE[20], le poids des bidonvilles du grand Nouméa diminue en habitat permanent (celui recensé…). Il est vrai après expulsions et relogement dans les HLM du coin. On les trouve dispersés un peu partout et visibles à Nouméa (à Nouville sur les pentes en bord de route et même sur la mangrove de la Côte Blanche assez huppée) ; il s’agit d’habitats précaires où les tôles de récupération et le bois dominent. Ils sont caractérisés, selon des études précises, par une structure sociale proche de celle de la tribu traditionnelle.

Les études au sujet de ces bidonvilles particuliers sont pourtant anciennes ; elles nous avaient donc échappés[21]. Ces squatters sont surtout des kanak, mais on compte une forte minorités de Wallisiens ; ce ne sont pas que des marginaux : 42 % des personnes en âge de travailler déclarent avoir un emploi. Toutefois, le taux de chômage y atteint 34 % contre 9 % dans le reste de l’agglomération ; et ils sont peu ou pas diplômés (au plus détenteurs du BEPC).

De méchantes langues brandissant sur leur site le drapeau kanak, évaluent les squatteurs actuels à 10 000[22]… Mais ils ont l’air de connaître le sujet. Il y est écrit, mais rien d’officiel : « En 2020, quelques 10 000 personnes correspondant à environ 3 000 familles vivent dans plusieurs dizaines de squats à la périphérie du Grand Nouméa, qui continue de concentrer emplois et richesses. 97 % sont océaniens : 50 % Kanak, 30 % Wallisiens et Futuniens, 17 % Vanuatais. Nouméa et Dumbéa regroupent la quasi-totalité de ces habitats spontanés ». Des précisions sociologiques et politiques sont en outre apportées[23]. Surtout, on y apprend le dépôt au Congrès, le 22 septembre 2020 par le groupe UC-FLNKS et Nationalistes et L’Éveil Océanien, d’une proposition de Loi de pays visant à restructurer l’habitat spontané dans le grand Nouméa. On ne sait pas si le projet a abouti ; probablement pas[24].

La SIC, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie[25], est le premier organisme de l’habitat social du Caillou (et de loin) ; elle a construit ce que nous appelons des HLM traditionnelles ; depuis quelques années, elle détruit quelques barres d’immeubles[26] pour les remplacer par un habitat plus « océanien » ; en crise, elle ne produit plus beaucoup de logements et peine à les entretenir. Mais elle n’a pas encore donné dans l’amélioration des squats…

Pourtant, au gouvernement actuel (dominé par les indépendantistes, grâce aux Wallisiens-futuniens du parti L’Éveil calédonien) l’idée semble faire son chemin, sous l’impulsion, justement, de ce parti[27].

Notes

[1] Les CSP (Catégories socioprofessionnelles) remplacent, quand on est bien élevé, les mots classes sociales qui sentent le soufre…

[2] Le centile 99 (1% des salariés du secteur privé gagnant en France actuellement plus de 9 600 € environ) se palpent en outre 8,1 % des salaires…

[3] En 2018, les analyses remontaient à 2008 (ISEE nc, Budget consommation des ménages 2008, Synthèse N°18, Édition décembre 2010). Aujourd’hui, il existe une actualisation, au contenu cependant moins riche qu’en 2008 (ISEE nc, Enquête budget des familles, 2019-2020, En 2019, le taux de pauvreté reste stable en Nouvelle-Calédonie, Synthèse n° 52, Édition Août 2021).

[4] En France également (voir plus haut) pour le secteur privé depuis 2008 (mais après s’être amoindries jusqu’à cette date) ; pour le secteur public, plutôt tendance à la diminution, sauf très récemment. La croissance D9 / D1 en Calédonie visible sur le graphique ne doit cependant pas être exagérée : on passe en 8 ans de 3,50 à 3,75…

[5] Avec comparaison avec le SMG brut à 153 KCFP, un peu moins en net, autour de 130 KCFP.

[6] En gros 10 % des salariés ou même des revenus en France.

[7] Je suis sûr qu’ils ne se considèrent pas comme des moyens riches (mais quand-même : deux ou plus de trois SMG), ; pas plus que les cadres (en moyenne 4 SMG et beaucoup plus pour une belle minorité). Le riche, ça doit commencer pour eux à 1 MCFP (8 000 € mensuels) ; etc.

[8] On mentionnera à peine le SMAG, la Salaire minimum agricole garanti : ses bénéficiaires sont très peu nombreux: il y a peu de salariés agricoles.

[9] Il faut ajouter « pauvre d’un point de vue monétaire » ; il y a des pauvres cons milliardaires...

[10] Voir un peu plus loin.

[11] Les ménages moyens sont formés de 3 ou 4 individus.

[12] La question des classes sociales définies par l’approche statistique selon les niveaux de revenu des CSP est malaisée. Les aisés définis plus haut…(cadres supérieurs et professions intermédiaires) représentent plus du tiers des ménages ; les autres les deux tiers.

[13] Sauf peut-être la courbe de Lorentz et l’indice de Gini, malgré nos efforts pédagogiques…

[14] Syndex-USOENC (2010) Le pouvoir d’achat des Calédoniens, La Nouvelle-Calédonie face à ses inégalités; on y reviendra.

[15] Passé par volonté politique de 121 KCFP (milliers de francs pacifiques) mensuels en 2008 à 165 KCFP actuellement en francs courants (1,4 K€, certes pas loin du SMIC français, mais cependant bien inférieur)… mais avec une vie chère.

[16] Cette bourgeoisie naissante (soit par le secteur public (en particulier en province Nord et un peu dans les Îles) soit par le secteur dit informel qui trouve quelques niches (mais pas seulement) est souvent liée pour les Kanak aux familles des petits et grands chefs coutumiers : de la tradition à la modernité…

[17] On précisera évidemment cette structure plus loin. Mais je ne peux m’empêcher de commencer.

[18] Idem.

[19] Pourtant, j’avais travaillé un temps à Cuba sur le logement social (pas de bidonvilles visibles, mais grave question du logement) et dans les bidonvilles (dites Poblaciones) de Santiago du Chili, et du temps de Pinochet. Je tente ici un petit écrit de rattrapage ; grâce, en partie, au recensement de 2019 de l’ISEE, en particulier Les conditions de logement en Nouvelle-Calédonie en 2019 :

[20] Moins de 3 850 en 2019 (2 % des habitants) ; 4 200 en 2014 ; 5 300 en 2009 ; 6 000 en 2004 (4 % de la population). En 1996, c’était 10 % de la population (voir les articles suivants). Au Vanuatu voisin, c’est beaucoup plus il y a quelques années (10 % à Port-Vila), sans parler de Fidji (15% de toute la population).

[21] Voir l’article ancien (de 1996) de Dorothée Dussy, Les squats de Nouméa. Des occupations océaniennes spontanées à la conquête symbolique de la ville en Nouvelle-Calédonie, Journal de la Société des Océanistes, lisible sur la Toile :

https://www.persee.fr/docAsPDF/jso_0300-953x_1996_num_103_2_1993.pdf

Plus récent (2012) encore de Dorothée Dussy, Nouméa, ville océanienne ? (Karthala)

L’ORSTOM a publié peu après, en 1997, une étude tirée probablement de D. Dussy :

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010012530.pdf

Un vieux document datant de 1998, Kanaki, bilan du néo-colonialisme (publié par l’OCL, l’Organisation Communiste Libertaire) traite également, en passant, de cette question :

https://laboratoireurbanismeinsurrectionnel.blogspot.com/2011/06/squats-kanaks-noumea.html

[22] Il n’y a pas que l’ISEE… Un article très récent, Squats 2021 : bientôt droit de cité ? est à lire sur la Toile :

https://www.lindependant-knc.com/blog/categorie-b/squats-2021-bientot-droit-de-cite.html

[23] « Les habitants des squats n’aiment guère qu’on utilise le mot squat car toutes les constructions et leurs annexes ainsi que certains des réseaux d’eau ont été construits par les habitants eux-mêmes et ils considèrent que c’est à eux. Seul le terrain sur lequel sont construites les habitations ne leur appartient pas (comme c’est le cas en tribu ou le foncier est collectif). Ainsi ils préfèrent qu’on parle de tribu en ville. Ainsi, le clivage Kanak-Wallisien longtemps attisé par les colons qui utilisaient ces derniers comme milice contre les indépendantistes ne joue plus dans ce contexte. Lorsque se constituent des fronts à la base dans les entreprises avec I’USTKE ou dans les squats de façon autogérée, les clivages ethniques sont dépassés, avec un adversaire unique qui devient le patronat, les propriétaires fonciers ou l’État selon le cas ».

[24] Voir :

et un autre projet, plus ancien, en 2011 :

Restructurer l’habitat spontané (province-sud.nc)

[25] Voir son site :

https://www.sic.nc/la-sic/nos-missions/

[26] En les faisant exploser en 2015 ; c’est la meilleure conclusion à notre présentation des squats… Le spectacle, même en vidéo, est impressionnant ; et encore plus en live ; voir :

https://www.youtube.com/watch?v=A9qEluqz1Is

et :

Démolition des 4 tours St Quentin en Nouvelle Calédonie - YouTube

Le grand projet de mise en place de nouveaux logements sociaux « océaniens » (maisons individuelles) a pris beaucoup de retard (200 logements devaient être livrés en 2018, mais on ne a pas vu (sauf erreur) fin 2023 ; il existe encore en outre trois tours vides mais non explosées…

[27] Voir aussi (mais on va s’arrêter là…) :

https://gouv.nc/actualites/21-10-2022/un-symposium-autour-de-lhabitat-oceanien

Pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de partir surfer sur Internet.