I-23 La société kanak est-elle soluble dans l’argent ? Et les politiques publiques peuvent-elles intervenir, et dans quel sens ?

I-231 La société kanak est-elle soluble dans l’argent ?

Les structures agraires des tribus kanak sont-elles pérennes ? Les tribus ont récupéré une partie des terres spoliés, et une partie flirte avec le droit civil (encore les GDPL) ; mais quel est leur devenir ? Il s’agit d’un grand débat, un peu oublié car il n’y a pas que le nickel et les statistiques de l’économie formelle : une bonne partie des Kanak de brousse (sauf les jeunes, souvent des hommes, attirés par le travail salarié dans le privé ou dans la fonction publique) vivent encore en tribus en économie de quasi-autosubsistance, même si les rapports marchands s’y développent (lentement). Ces tribus ne sont plus les réserves et les cantonnements de l’indigénat aboli après la Seconde Guerre mondiale (comme en Algérie) ; pourtant elles en sont le prolongement avec l’existence du foncier coutumier où l’abusus n’est pas rare, mais très contrôlé (voir plus bas ce qu’écrivait Paul Néaoutyine).

Deux moteurs qui s’autoalimentent peuvent déstructurer ces sociétés. Le premier, et le plus souvent analysé, est celui de la monétarisation : la pénétration de l’argent selon les rapports de circulation des marchandises. Le second, moins étudié (en fait pas du tout…) est celui de l’évolution des rapports de production réels, c’est-à-dire des relations des humains avec le moyen de production terre où il faut tenter de préciser les types de possession (à ne pas confondre avec les types de propriété) : on aborde alors la question (évoquée un peu plus haut) traitée par les marxistes de la transition d’une société dite primitive vers la dominance du mode de production capitaliste.

* Le poids de l’habitat en tribu[1]

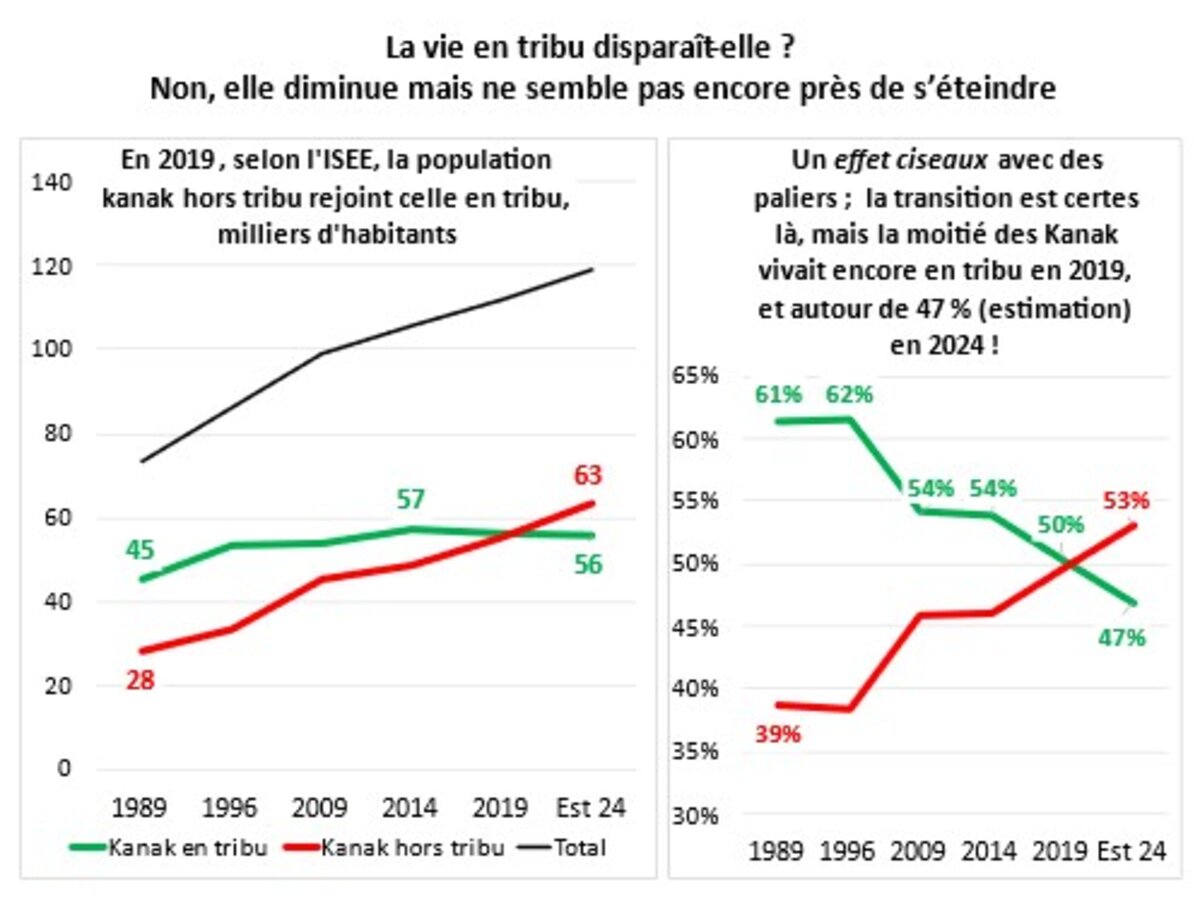

Une synthèse (déjà évoquée) de l’ISEE publiée en décembre 2022 nous permet de préciser ce que nous abordions en 2018[2].

Les Kanak en tribu ne sont plus à poil et toujours en train de danser le pilou (qui veut dire danse dans une des langues kanak, pas seulement une danse guerrière, mais quand-même[3]). Je me souviens, enfant, d’abord dans les actualités vues au cinéma, puis à la télé, que chaque fois que l’on montrait l’Afrique, on montrait des Africaines et Africains habillés curieusement et légèrement, en train de danser (et rien à voir avec les bourrées auvergnates) ; cette folklorisation, le fait de ne conserver d’une culture que le pittoresque, me mettait déjà mal à l’aise ; maintenant, elle me choque, m’insupporte.

Un Kanak sur deux déclarait vivre en tribu en 2019 ; et plus d’un Calédonien sur cinq. Un Occidental fraichement arrivé ne dirait pas tribu mais village à l’habitat dispersé, avec maisons en général en dur (aux toits de tôles, comme partout, mais souvent peu luxueuses) où les cases traditionnelles sont devenues extrêmement rares sur la Grande Terre; 55 % de l’habitat en cases en tribu en 1989, 6 % en 2019 : la modification de l’habitat va plus vite que l’évolution des rapports économiques de production, mais en fait partie. Sur le Caillou, on ne dit jamais village quand on parle des tribus : ces derniers sont seulement les chefs-lieux des communes, rarement des petits bourgs à l’échelle occidentale. Insistons, l’étranger européen qui visite pour la première fois ces tribus, en passant ou en y étant reçu après une coutume d’accueil, se demande sans doute toujours pourquoi on insiste sur ce mot tribu : on n’y danse pas tous les jours le pilou et seule la différence de couleur de peau des résidents apparaît.

L’ISEE est d’une précision de statisticien en décrivant cette évolution (voir le graphique suivant[4]) ; de 1989 à 2019, la population en tribu s’accroît de 26 %, mais de 82 % hors tribu. Il n’y a pas photo : un véritable tsunami à l’envers qui est résumé par la première partie de la constatation suivante de l’ISEE mais tempéré par la seconde partie : « La population tribale s’est donc développée trois fois moins vite que la population hors tribu. Ainsi, le poids des tribus a diminué de 29 % à 22 % en trente ans ». Bref, la tribu n’a pas disparu, loin de là !

En 2019, plus du tiers de la population totale du Caillou (37 %) se déclare être de statut civil coutumier ; mais 93 % pour les Kanak résidant en tribu, donc sur terre coutumière (GDPL compris) contre 76 % pour ceux qui vivent hors tribu : même sorti de la tribu, le Kanak garde en général son statut d’origine. On retrouve les inégalités décrites plus haut concernant la population : taux d’emploi en tribu de 42 % contre 65 % hors tribu ; moins de salariés, plus de travail aux champs (évidemment) ; taux de chômage plus important (33 % contre 17 % hors tribu en 2019) ; moindre accès aux conforts élémentaires.

Le clan est, rappelons-le, la base de la société Kanak coutumière, les clans ont en fait été réunis en tribus par le pouvoir colonial[5] avec de nombreux déplacements ; les tribus forment, rappelons-le, les districts coutumiers, eux-mêmes regroupés en aires coutumières.

* La monétarisation et l’argent face aux structures dites traditionnelles : d’abord Jean Freyss et Alban Bensa…

Avant d’aborder cette question, rendons hommage à deux personnages qui nous ont guidés par leurs écrits : Jean Freyss et Alban Bensa.

Le premier, Freyss (1942-2004), déjà mentionné, était ingénieur, économiste, mais se déclarait socio-économiste (pour emmerder les purs économistes…). Jeune, il fut maoïste (l’était-il resté ?) et ne s’est intéressé qu’un temps (assez long cependant, au Caillou) ; il est mort en 2004, à 62 ans. Il a écrit seulement trois ouvrages sur la Nouvelle-Calédonie, outre son Économie assistée…op. cit., un autre, collectif, et plus général sur le Pacifique[6] et, avec Alban Bensa, un article qui va immédiatement nous intéresser[7]. Le second, Bensa, a tenu plus longtemps : il vient de rendre l’âme[8] à 73 ans et a toujours tracé de profonds sillons sur le Caillou comme indépendantiste déclaré. Il s’est intéressé toute sa vie à la Kanaky et a publié une somme d’ouvrages (il suffit de surfer sur Internet) et, en outre, beaucoup de vidéos[9].

Des ouvrages, rarement récents, traitent de cette économie, souvent qualifiée donc de traditionnelle, des Kanak de brousse ; mais avec de plus en plus d’antennes en ville. On l’a vu : l’exode rural avec migrations internes vers Nouméa (soit migration définitive, par exemple dans les squats, soit en gardant une résidence en brousse et y retournant, phénomène rappelant l’apartheid) ne casse donc pas ou peu l’appartenance à une tribu. La question dépasse en effet de loin l’importance statistique du secteur agricole au sens large (2 % du PIB dont une grande partie, au moins la monétaire, est caldoche) ; mais aussi la répartition des habitants en tribu ou hors tribu.

La grande question est donc celle posée[10] par Alban Bensa et Jean Freyss en 1994 dans La société kanak est-elle soluble dans l’argent... ? Puis l’ouvrage de Freyss[11] de 1995 Économie assistée…

* … ensuite Jean Guiart, critique de Freyss ; et mal aimé…

Question à laquelle répond également Jean Guiart[12] en 1999 dans Les Mélanésiens devant l’économie de marché du milieu du XIXe siècle à la fin du millénaire. Dans l’édition de 2018, je passais bien vite sur ses apports critiques envers Freyss. Je corrige. Le livre de Jean Guiart est bien un commentaire très critique de celui de Freyss : les ethnologues et économistes, fussent-ils socio-économistes, s’entendent comme chien et chat, et singulièrement sur le Caillou[13] ; et surtout quand l’un est résident et l’autre ne fait que passer, comme un touriste.

Guiart était pourtant d’accord avec Freyss quant au danger des transferts (de fric venant de Métropole) qui tiennent le territoire sous perfusion ; il allait même plus loin avec son expression : « la subvention tue le développement ». Et il n’a pas tort quand il rappelle que « La réalité de la société et de la culture canaques[14] est, qu’au contraire de ce que tout le monde croit bien à tort, elles ont toujours été en mouvement, avant et après l’arrivée des blancs ».

Isabelle Leblic, très critique envers Guiart dans son compte-rendu[15], remarque, en commençant par une pique : « Bien d’autres l’ont déjà noté... Cependant, avec Guiart, j’insisterai sur un fait qui résume bien ce qu’a été la colonisation en Nouvelle-Calédonie : [elle le site, PC] ʺLe schéma constant était simple. On détruisait soigneusement tout développement tenté par des Mélanésiens, puis on annonçait qu’ils étaient incapables de se développerʺ ».

* De la solubilité de la société kanak dans l’argent

Sauf notre petite expérience de terrain, notre apport sera également ténu : les Kanak sont-ils bloqués dans le développement de l’économie marchande parce qu’ils participent à une économie assistée (Freyss) ; où sont-ils, depuis le début de la colonisation, systématiquement interdits d’y participer (Guiart) ? Là se trouve en effet la principale critique de Guiart ; les deux approches sont probablement complémentaires. Mais dans la perspective de l’indépendance ou non, le processus de passage d’une économie de subsistance qui caractérise encore beaucoup les tribus (mais, insistons, les jeunes partent ou font des allers-retours en ville) à une économie qui se prétendra socialiste ou restera capitaliste vaut bien une petite tentative d’analyse.

Bensa (anthropologue) et Freyss (économiste) ne disent pas exactement la même chose dans leur ouvrage commun (op.cit.).

Bensa analyse d’abord le fondement des échanges dans la société kanak d’agriculture vivrière après les spoliations foncières considérables. Il insiste sur les échanges cérémoniels quand les Kanak font la coutume, avec forces tubercules (igname sec, symboliquement mâle et tarot humide, symboliquement femelle) étoffes (manu) billets en CFP et palabres « frappent, écrit Bensa, par leur ampleur, leur minutie et leur inutilité économique […] sans que les partenaires présents se retrouvent plus riches après qu’avant… ». Ce qui oppose donc ces échanges à la compétition politique du potlatch (don et contre-don montrant à la fois la puissance du donneur et la destruction ostentatoire de ses richesses; voir plus haut). Pourtant, des transactions plus anciennes avaient une portée utilitaire entre tribus de pêcheurs et tribus de l’intérieur et, probablement, les « vraies » valeurs d’échange économique n’étaient pas absentes.

Ladite monnaie kanak ou argent indigène (âdi) trônant dans toutes les expositions d’art premier, n’est pas du tout une monnaie bien qu’elle soit la matérialisation d’un échange lié à des paroles, à des personnes et à des circonstances ; en aucun cas elle ne sert d’équivalent économique général. La monnaie kanak n’a ainsi rien à voir avec l’argent tel qu’on le conçoit, elle n’a pas de valeur marchande ; elle joue, selon le pasteur ethnologue Leenhardt, un rôle identique à celui d’un engagement scellé dans une société de l’écrit. Pourtant, cette monnaie kanak peut servir de dot dans les mariages et pourrait devenir une sorte de capital et de monnaie d’échange ; on renvoie à l’ouvrage controversé de Claude Meillassoux[16] qui ne concerne pas le Caillou mais l’Afrique. La dot, en Afrique, serait selon lui, l’ancêtre du capital.

Dans les coutumes, l’argent véritable (billets de banque en francs CFP) jouent d’ailleurs le même rôle : il ne sert ni à la consommation, ni à l’accumulation (quoique…, ce que Bensa évite d’évoquer). La richesse monétaire au sens moderne n’a pas sa place dans la très forte hiérarchie qui existe sans aucun doute et oppose les chefs aux autres Kanak : l’économique ne se trouverait donc pas au fondement des classes sociales de cette société qui fleurerait bon le Mode production communiste primitif au sens des marxistes. Tu parles ! Les inégalités économiques étaient et sont encore flagrantes au sein des tribus et des clans : quant à l’habitat (les Grands chefs résidait dans la Grande case[17]) ; quant à la consommation (essentiellement alimentaire). En outre, le moindre début de connaissance du terrain fait pourtant apparaître aujourd’hui des différences économiques marquées, surtout quant à la possession de voitures[18] ; la différenciation est le plus souvent d’origine exogène (l’existence de salariés) mais la plupart des plus riches sont souvent de familles de grands ou petits chefs (c’est assez évident pour la plupart des dirigeants politiques indépendantistes kanak ; ça l’est aussi souvent pour les jeunes cadres kanak) : il y donc un peu d’endogénéité et la société kanak semble bien un peu soluble dans l’argent... Cependant, le pouvoir dans la société coutumière ne vient donc, pas (pas encore…) fondamentalement de l’argent[19].

Jean Freyss, de son côté, commençait par : « L’argent arrive... ». C’est vrai qu’il est arrivé avant 1853 dans les rapports marchands avec les commerçants santaliers, baleiniers et autres ; mais son usage s’est développé avec le système colonial et essentiellement sous la férule de l’État. La monétarisation exogène des réserves kanak fut d’un côté renforcée avec l’impôt de capitation introduit par le gouverneur Feillet en 1895, au même moment où une autre vague de colonisation européenne se développait. Selon Freyss, il s’agissait moins d’obliger les Kanak à se salarier à temps partiel pour fournir de la main-d’œuvre (comme pour l’Afrique de l’Ouest coloniale) que de rétablir les équilibres budgétaires. On peut penser que les deux allaient de pair. On a déjà évoqué le phénomène de la Target Economy et on peut ainsi douter de l’explication de Freyss ; d’autant plus qu’une raison invoquée par lui cadre bien avec les clichés coloniaux mais aussi avec la question du rapport réel à la terre : « Les Kanak en effet n’étaient pas considérés comme des travailleurs fiables ; les colons leur préféraient une main-d’œuvre importée d’autres colonies, plus soumise parce que dépourvue de terre et donc de toute capacité d’autosubsistance ». La monnaie intervint, toujours avec l’État, à un deuxième niveau, très tôt dans l’expropriation des terres kanak : contre une terre enlevée au bénéfice des colons, l’administration offrait (et pas toujours) une indemnité en argent le plus souvent ridicule (revoir plus haut l’histoire coloniale du don et du contre-don). La terre avait donc un (petit) prix ; conception du foncier-marchandise pas encore admise aujourd’hui avec les réformes foncières mises en œuvre depuis 1978 pour redonner un peu des terres spoliées ; quoique...

À partir des années 1930, l’argent qui pénètre les tribus provient surtout (Freyss y insiste) des revenus du café, un peu moins de l’élevage. Cette première vague du café sera concurrencée par la salarisation offerte par l’armée américaine. Après la Deuxième Guerre mondiale (fin du statut de l’indigénat et, plus tard, citoyenneté française) s’ouvrent les emplois salariés de la fonction publique ; le boom du nickel de la fin des années soixante développe cette tendance. Pourtant, cette monétarisation fut en fait, d’après Freyss, limitée : le taux d’autoconsommation dans les tribus passe certes de 61 % en 1969 à 49 % en 1981, mais remonte à 55 % en 1991 (avec la crise) où le revenu monétaire annuel disponible par personne est dans un rapport de 1 à 5 pour la population kanak des tribus comparée aux Européens de Nouméa ; il était cependant dans un rapport de 1 à 7,5 en 1981 et de 1 à 9 en 1969.

Cette monétarisation contrariée ne peut simplement s’expliquer par la thèse traditionnelle du retard qui finira bien par disparaître. Freyss développe longuement son enquête en particulier sur les revenus du café de la nouvelle vague d’après-guerre : les revenus monétaires en tribus restent dérisoires, peut-être 10 % à 15 % avec les autres productions commercialisées alors que les salaires et retraites constituent plus des deux tiers des sources de revenu monétaire : la monétarisation reste exogène. Freyss en conclut : « Ainsi le moteur endogène de la monétarisation, à savoir la dynamique productive de la société domestique, est en panne, étouffé par un environnement hostile ». Bref, la théorie de Lénine (esquissée plus haut) de la différenciation entre « paysans pauvres » et « paysans riches » par la monétarisation d’une économie de subsistance où l’argent apparaît ne pourrait encore s’effectuer dans l’agriculture des tribus : le « paysan moyen » de la structure coutumière kanak (avec ou sans possession privée) subsisterait encore longtemps. La rentabilité insuffisante de l’agriculture kanak n’est pourtant pas un scoop, face aux différents booms du nickel et à l’appel d’air des administrations. Autrement dit, la différenciation à la Lénine au sein de la paysannerie (kanak ici) ne s’effectue que très lentement car les profits tirés de l’exploitation de la terre sont tout simplement dérisoires.

* Propriété ou possession de la terre : tout est là !

Il ne faut pas confondre la propriété au sens juridique (avec usus, fructus et abusus) et la possession, le contrôle effectif, mais en général sans abusus : la possibilité de vendre par exemple.

Concernant le sujet du contrôle effectif de la terre, les auteurs se cantonnent encore au mieux à l’ethnologie, au pire au seul juridique utilisant une vague notion de propriété : rien ou presque sur la possession réelle. « Nos terres ne sont pas à vendre, elles sont l’unité de notre peuple. Elles sont l’univers que nous partageons avec nos dieux » disait Tjibaou cité par Lafargue[20]. « L’identité́ kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de l’accueil d’autres familles ». Loin d’être renfermée sur elle-même, la société kanak était accueillante, même pour de nouveaux venus, souvent des dominateurs. « Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les échanges […] Il existe des clans de magiciens, de pécheurs, de guerriers, des clans qui détiennent des savoirs médicinaux, des clans de la terre, etc. ».

Le véritable lien kanak à la terre s’effectue par son centre : le clan et non pas la tribu, ce qui donne déjà une autre forme au collectivisme kanak du rapport à la terre, davantage microéconomique : « Ce n’est qu’en 2011 que la personnalité morale du clan a été reconnue. Le clan peut donc acquérir des biens, gérer des ressources ou ester en justice. Désormais c’est lui, et non pas la tribu comme pendant la période coloniale, qui est le véritable titulaire des droits dans la société kanak ». On retrouve la dynamique de l’ADRAF où les GDPL se recoupent souvent aux clans. « […] Pour les Kanak, […] les clans sont seuls détenteurs des terres, lesquelles sont inaliénables et insaisissables […] Les terres coutumières […] bénéficient d’un statut d’inaliénabilité. Seule la signature de baux emphytéotiques[21] (d’une durée maximale de 99 ans) autorise un investisseur à mener des opérations sur les terres coutumières, afin de lui permettre de réaliser un retour sur son investissement. À l’issue de ce bail, les constructions édifiées sur ces terres restent la propriété du clan propriétaire du foncier […] La loi organique (de) 1999 réaffirme la règle des “quatre-i“ s’agissant des terres détenues par les clans : “Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables“. Elles ne sont donc pas un bien, mais un capital social, source de droits personnels et de droits intellectuels ».

Ce qui est plus original, toujours selon Freyss, c’est que le développement de l’économie marchande sur le Caillou est pour lui le fait d’une économie assistée[22]. L’argent reste donc « à la frontière de la société » kanak, il « appartient à un autre monde, celui de l’emploi, de l’administration ou des entreprises ». Freyss note qu’une augmentation annoncée des prix d’achat, même élevée, n’induit que peu d’augmentation de l’offre. Il en déduit que la monnaie ne joue pas ce rôle d’équivalent dans la société kanak. C’est oublier encore qu’une certaine rationalité peut jouer dans une société où la dynamique d’accumulation n’a pas de raison d’être : si le prix augmente, on l’a déjà indiqué, un paysan peut très bien choisir de diminuer sa production pour obtenir la même somme d’argent ciblée pour ses besoins courants (la Target Economy fonctionne de temps en temps)...

Freyss, tout en se polarisant sur l’argent, aborde la question des inégalités de la société kanak, mais en l’éludant, ne mentionnant pas les éventuelles inégalités quant à la possession de la terre : « D’inspiration aristocratique, les sociétés kanak fondent en effet les distinctions de statut sur l’ancienneté, elle-même manifestée par les noms de terre d’où l’on tire son identité lignagère[23] […] Ainsi, une idéologie politique de la hiérarchie oppose le dessus du panier (les ukai) au bas de l’échelle (âboro kîrî ou ènäwénä) sans faire de la richesse le levier de cette distinction, tant et si bien que sur le plan économique prévalent un discours et une pratique fortement égalitaristes ». « Parole, parole, parole.. » comme chantait Dalida…Freyss ne considère implicitement comme richesse que l’argent et confond l’instrument de circulation (et d’éventuelle capitalisation) monnaie avec le rapport aux moyens de production terre. Il manquait de recul et ne voulait pas insister (de même que Bensa, Leblic et beaucoup d’autres) sur la vieille structuration en fait inégalitaire des Kanak.

Le passage au capitalisme dominant à partir d’une société précapitaliste ne fut pas en général une mince affaire dans l’Histoire : indépendance des Provinces-Unies des Pays Bas au XVIIe siècle ; révolution anglaise du milieu du XVIIe siècle ; révolution française de la fin du XVIIIe siècle ; guerre de Sécession aux États-Unis d’Amérique ; abolition du servage en Russie et révolution Meiji au Japon (les trois dernières presque contemporaines après le milieu du XIXe siècle). Et on se demande en combien d’années la société kanak serait détruite par la monétarisation ! Elle le sera, évidemment ; pas forcément en y perdant toute son âme ni ses coutumes. Mais ce n’est pas une particularité kanak : partout, l’exode rural est le résultat d’un push (revenus agricoles insuffisants dus à un bouleversement dans les campagnes ou à des gains de productivité réduisant les besoins en force de travail) et d’un pull (attirance vers les villes et les industries naissantes). Les sociétés dites précapitalistes à structure communautaire élevée (mais donc pas forcément égalitaires) ont toujours tenté de résister, mais en vain ; toutefois sur plusieurs siècles, ce qui n’est pas la perspective de l’indépendance kanak.

Bensa et Freyss (et Guiart) sont donc d’une discrétion de violette sur la question. Ce ne sont pas les seuls : chaque fois que l’on a posé la question à un ou une sociologue ou ethnologue connaissant le Caillou[24], il ou elle faisait semblant de ne pas comprendre... Quelques spécialistes de la société kanak approchent cependant le problème dont Paul Néaoutyine[25] et Isabelle Leblic[26]. « [...] le foncier détenu par les membres d’une même case (clan) est en général reparti en zones à usage communautaire et en zones à usage particulier. […] D’une façon générale, le foncier se transmet par filiation. Le foncier clanique peut également être dévolu en dot », écrit Néaoutyine[27]. Il n’aime pas la notion de maîtres de la terre et lui préfère le lien à la terre : le maître disparaît... Il reste peu précis, mais l’usufruit est possible par une coutume « … qui consiste à se présenter et à demander à prendre une terre au sens de l’usage exclusif. On ʺcoupe les racines de la terreʺ afin de pouvoir l’utiliser. Je dis bien utiliser au sens de l’usufruit. Il s’agit d’un droit de jouissance exclusif, pas de propriété »[28]. Bref, existent bien des possessions familiales et/ou claniques dans le cadre de la propriété collective des terres de droit coutumier.

* Quid des structures agricoles en brousse non kanak ?

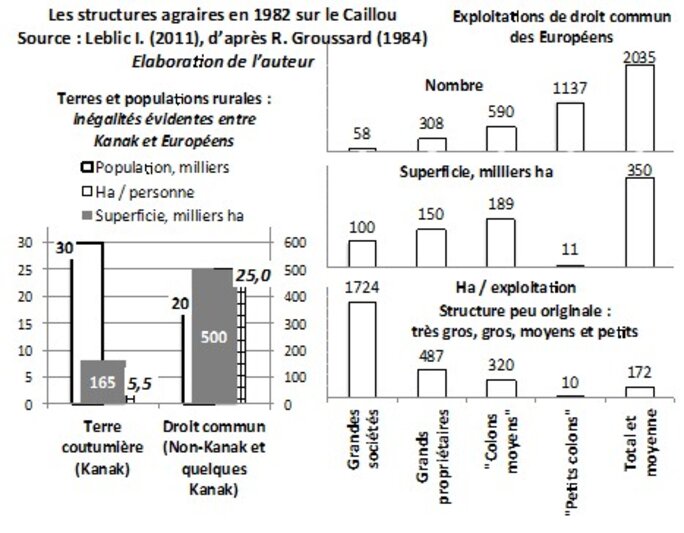

En revanche, notre fameuse différenciation entre classes a sans aucun doute eu lieu sur le Caillou dans le secteur agricole des Broussards européens. Les seules données que nous connaissions en 2018 provenaient de Leblic (2011) qui fournit des informations anciennes (de 1982) mais précieuses, également concernant les structures kanak : 5 ha par habitant (contre 25 pour les Européens) mais avec une différenciation qui n’est pas précisée. Pour les Européens, on trouve une structure agraire typique après plus d’un siècle de colonisation et de différenciation des exploitations : de très grandes exploitations en société ; des grands propriétaires familiaux ; des colons moyens et des petits colons. Toute mise en relation avec notre théorie reprise de Lénine serait fortuite : il suffit pourtant de remplacer grand par riche et petit par pauvre…

On reprend, dans le graphique qui suit ce que nous donnions en 2018 concernant ces structures agraires en général... en 1982 : rien n’a probablement beaucoup changé, sauf à la marge, concernant les structures agraires des Européens.

I-232 Le « capitalisme d’État » des Provinces : rééquilibrage et tentatives d’actions de développement de la société kanak ; tentatives en général ratées...

La société kanak dite traditionnelle n’est pas touchée que par les rapports marchands qui s’y développent avec l’argent induisant une possible différenciation sociale au sein des tribus ; elle intègre surtout, quand ses membres en sortent, le capitalisme par le salariat du secteur privé (pas seulement dans le nickel, mines et industrie) et du secteur public. Nul besoin des analyses fines des ethnologues qui viennent d’être évoquées pour le savoir.

Mais des leviers de rééquilibrage ont également été mis en place dans les Provinces pour dynamiser les rapports marchands capitalistes au sein des tribus. Dans le Sud, il s’agit de Promosud dont l’activité essentielle est l’hôtellerie de luxe (avec les seuls 5 étoiles du Caillou : les deux Méridien de Nouméa et de l’île des Pins ; le tout récent (un peu moins récent en 2023-2024…) Sheraton de Poe, du domaine de Do Neva près de Bourail. Dans les îles Loyauté, la SODIL et dans le Nord la SOFINOR suivie depuis 2014 par Nord Avenir[29] ; là aussi le principal domaine d’activité est l’hôtellerie, de semi-luxe (2 à 4 étoiles) mais beaucoup moins dans l’aide aux gîtes ruraux familiaux ; cependant, les tentatives de développement de la petite industrie, notamment agro-alimentaire.

Ces organismes créent des emplois salariés productifs mais également une forme de bureaucratie de cadres de gestion. Cette bureaucratie n’est pas toujours très efficace mais est correctement payée. Toutefois, la plupart des cadres de ces organismes étaient Zoreils, singulièrement à la SOFINOR : la bureaucratie kanak restait marginale. C’est le Nord qui nous intéressera particulièrement car : d’une part, cette bureaucratie est directement liée au pouvoir politique provincial kanak indépendantiste ; d’autre part, ce pouvoir politique se réclame de l’économie socialiste (tout en mettant en place des formes traditionnelles d’entreprise) ; enfin les actions et la population touchée sont sans commune mesure avec celles des Îles Loyauté. Dans le Sud, ces organismes de développement sont également liés au pouvoir politique loyaliste adepte du capitalisme privé.

* La manne du nickel au service de l’investissement dans la diversification, surtout dans la Province Nord : la SOFINOR

La SOFINOR[30] voit le jour en 1990, c’est la suite logique aux accords de Matignon-Oudinot quand la Province Nord lui confie l’acquisition de 87 % des actions de la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) rachetée à Lafleur ; actifs miniers mais aussi hôtellerie. « Pour la première fois, une collectivité néo-calédonienne s’implique dans des activités économiques importantes en postulant que seule l’initiative publique, en l’absence de dynamique privée, est susceptible de créer les conditions déterminantes du rééquilibrage voulu »[31].

L’action principale de la SOFINOR sera le développement minier[32] aboutissant à deux opérations de poids : en 2005 décision (mais décision irrévocable seulement en 2007 suite à un jugement) de construire l’usine du Nord en partenariat entre la SMSP (la Société minière du Sud Pacifique, donc rachetée à Lafleur) à 51 % (apportant la mine) et le groupe FalconBridge à 49 % (apportant le financement et la technique) ; en 2006, un partenariat entre la même SMSP à 51 % et l’aciériste coréen POSCO à 49 % dans l’usine dite offshore en Corée du Sud, en créant la SNNC (Société de Nickel de Nouvelle-Calédonie et de Corée) ; parallèlement, les mines concernées (NMC, Nickel Mining Company) sont également gérées en partenariat dans les mêmes conditions entre la SMSP et POSCO. Des dividendes ont été obtenus par les opérations avec la Corée ; assurément aucun avec l’usine du Nord. Mais, par ailleurs, SOFINOR possède indirectement[33] des participations dans la SLN et bénéficiera pendant longtemps (jusqu’à la crise à partir de 2013) de ses dividendes : ce sera son principal autofinancement. Cet autofinancement sera la source de financement des investissements de la diversification ; ils vont ainsi disparaître à partir de 2013.

La SOFINOR se dota rapidement, en 1991, d’une filiale dédiée à la diversification qui « offre son partenariat à ceux qui, dans le Nord, veulent participer au développement économique mais n’en auraient pas seuls l’opportunité ni les moyens. L’objectif est d’amener les populations locales à s’ouvrir au développement, de faire émerger un tissu économique sur tout le territoire de la Province Nord, et de mobiliser l’initiative locale dans des projets qu’il paraît cohérent de conduire sur ce territoire ». Les opérations s’effectuèrent dans différents secteurs : sous-traitance minière (roulage, chalandage, tâcheronnage) ; fermes aquacoles de crevettes ; développement du secteur hôtelier ; agriculture et aménagement.

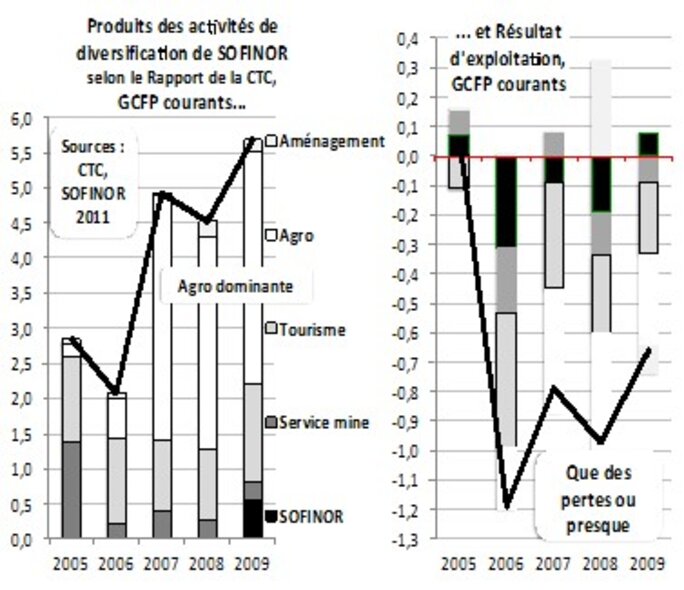

Le graphique qui suit est certes ancien, mais il garde tout son intérêt.

Ce développement sera volontariste, peut-être aventureux (le projet Pêcheries du Nord fut un fiasco total ; il en fut d’autres) ; la qualité de la gestion n’était pas toujours irréprochable, singulièrement le contrôle financier (particulièrement difficile dans l’hôtellerie). Tant que les ressources provenant de l’autofinancement étaient suffisantes pour couvrir les nouveaux investissements financiers et les pertes nettes des opérations, tout alla bien : la plupart des filiales accusaient des pertes structurelles, singulièrement l’hôtellerie, mais la manne du nickel les finançait… Jusqu’en 2013. Ces pertes, qui firent souvent jaser (et bien perçues par la CTC, la Chambre territoriale des comptes, déjà en 2011) furent reconnues par la direction générale de la SOFINOR (Louis Mapou, un politique que l’on retrouvera plus loin[34]) ; mais elles étaient jugées conformes au modèle : « Cette approche, qui consiste à pallier la faiblesse des initiatives privées et à adopter des positions volontaristes, a eu pour conséquence la mise en œuvre d’opérations parfois à la limite de la rentabilité. De plus, l’objectif de cette mission est de transférer au secteur privé concurrentiel les activités qui parviennent à atteindre leur maturité ». Les limites de la rentabilité furent très largement dépassées… Mais quand les dividendes de la SLN vont se tarir après 2013 et que les besoins de financement liés à la construction de l’usine vont apparaître pour la branche nickel de la SOFINOR, tout ira plus mal.

La CTC reprocha à la SOFINOR, dans son rapport de 2011, d’outrepasser son objet social, c’est-à-dire d’intervenir de façon à mettre en cause la liberté d’entreprendre. Elle se demanda en outre si la stratégie de développement dans l’hôtellerie était une bonne idée, surtout dans le Sud. Mais la Province Nord attendra encore avant de tenter de modifier le modèle avec la naissance de Nord Avenir qui reprendra les participations de diversification de la SOFINOR, laquelle ne gardera que son activité nickel de la SMSP et sa participation dans une holding détenant indirectement des participations dans la SLN et sa maison-mère Eramet (voir plus loin).

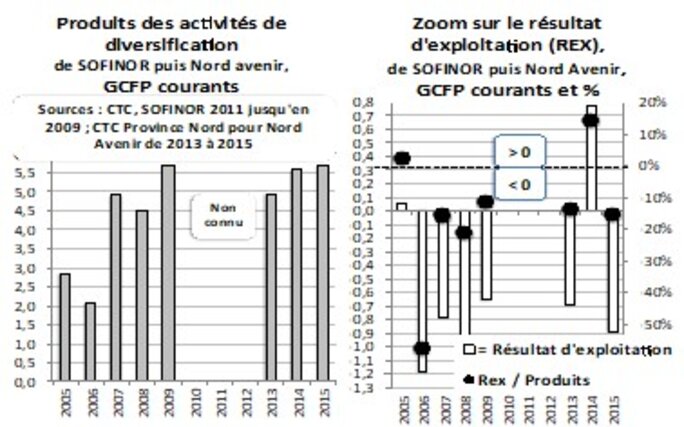

* Nord Avenir

« … Nord Avenir, créée en janvier 2014, est un dispositif provincial d’appui à la densification du tissu économique, issu de la réorganisation du Groupe SOFINOR. Elle poursuit ainsi l’action de développement des activités de diversification (hors mines) menées par la […] SOFINOR[35] ». Les remarques de la CTC semblent avoir été entendues en matière d’objet social : « L’accompagnement se traduit par la prise de participations dans les entreprises, pour une durée variable, dans des secteurs où l’initiative privée fait défaut […] Les secteurs d’intervention sont ceux insuffisamment couverts par le marché et au sein desquels la carence ou l’insuffisance d’initiative privée sont manifestes ».

La nouvelle direction fut contrainte à des restructurations, en particulier dans l’hôtellerie (fermeture avec licenciements de l’hôtel Le Surf de Nouméa). La télévision du Nord NCtv, se voulant chaîne du Pays, gérée par Nord Avenir est devenue en 2017 Caledonia ; pour le téléspectateur, cette remise en ordre apparaît comme une réussite. Plus généralement la question des pertes d’exploitation s’accompagna ensuite de la contrainte de remboursements d’emprunts : une politique de cessions d’actif fut donc mise en œuvre, en particulier liée à l’hôtel Le Surf [36].

* Les limites des politiques de développement de la Province Nord : les difficultés de Nord Avenir

Le poids financier né des diversifications de la SOFINOR puis de Nord Avenir peut apparaître considérables (de 5 à 6 GCFP de produits consolidés par an sur les dernières années selon la CTC ; mais cela ne représentait en chiffre d’affaires que 0,5 % du PIB et beaucoup moins en valeur ajoutée : les politiques volontaristes n’eurent donc pas plus de succès que les interventions plus anciennes sur la société kanak ; mais des emplois ont été créés (quelques centaines).

Malgré la volonté socialiste de la province, il s’agit d’un capitalisme d’État (fût-il provincial...) où seul l’actionnariat (souvent en partenariat avec le privé) est modifié : rien de nouveau sous le soleil du Caillou. Les relations avec les syndicats et les organisations représentatives du personnel (IRP : Comités d’entreprise et Délégués du personnel) n’ont rien d’originales ; elles sont quelquefois plus dures que dans le secteur capitaliste normal ! Les tentatives vraiment socialistes furent par ailleurs entreprises par le Palika, le Parti de libération kanak (en dehors de SOFINOR) semble-t-il avant sa prise de pouvoir à Koné. On en connaît très peu, à part le GIE Kèrèduru à Canala[37]. Et l’aspect idéologique mis à part, l’expérience fut peu concluante en matière de développement. De même, existent encore à Canala des structures économiques avec gestion collective très communalisées.

Ce qui devait arriver arriva. En mai 2020, Nord Avenir a été placé en procédure de sauvegarde[38] : déficit chronique de ses structures hôtelières (avec la société des Grands hôtels de la Nouvelle-Calédonie) que la crise du coronavirus n’avait pas arrangé, mais seulement une goutte d’eau qui fit déborder le vase déjà débordant depuis sa création ; dette abyssale (6 milliards de GCFP ; mais mieux qu’en 2018, avec 9 GCFP, grâce au soutien de la province Nord) ; actifs (surtout ceux des hôtels) dépréciés plombant les résultats nets. Quelques mois après, l’administrateur judiciaire établissait un avis favorable à la continuité de l’entreprise. Bref, il allait falloir se restructurer ; mais rien n’apparaît encore dans la presse en 2023 ni dans la communication de Nord Avenir.

Sylvie Brier, directrice générale de Nord Avenir reconnaissait l’existence de tous ces problèmes. La seule solution semblant être la cession de beaucoup de ses participations majoritaires dans les sociétés du groupe. Dans une interview accordée à RRB, Sylvie Brier annonçait que la Province Nord souhaitait recentrer ses activités sur le développement économique et abandonner son activité de gestion au profit du secteur privé. On n’en sait pas plus fin 2023 et début 2024 ; selon cette déclaration, ce serait de fait la fin de l’intervention publique de la Province Nord selon l’ancien modèle ; cependant Nord avenir survit encore : elle recrutait encore en 2023 et début 2024[39]…

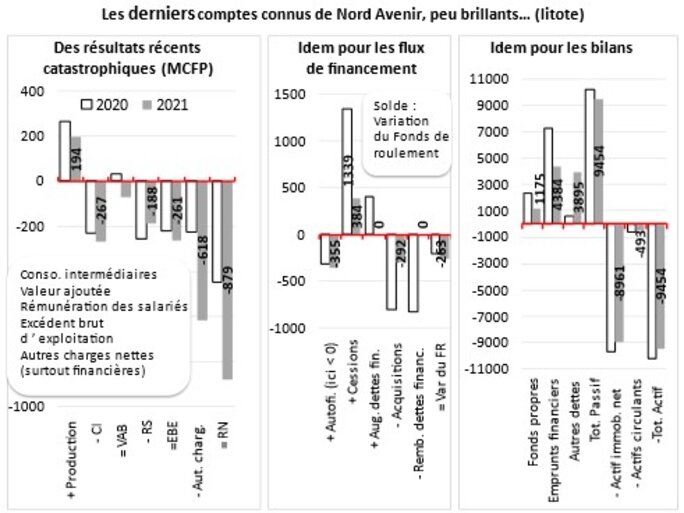

On ose à peine présenter les comptes[40] de Nord Avenir en 2020 et 2021 (clôture en juin), les derniers avant ceux de 2022.

Sans être expert-comptable, on perçoit que : les charges externes (consommations intermédiaires) sont de l’ordre de la production (mais, évidemment, en < 0) ; d’où une valeur ajoutée proche de zéro ou négative en 2021 ; un coût du travail du même ordre que la production (mais, bien sûr, encore en < 0) ; d’où une perte brute, un Excédent brut d’exploitation négatif (encore de l’ordre de la production, mais toujours en < 0) ; avec les autres charges, surtout financières (dont de fortes dépréciations des participations financières et assimilées, des filiales en perte…), la perte nette de 2021 est de l’ordre de 900 GCFP (après 600 en 2020) : pas loin de 0,1 % du PIB du Caillou !

Le financement se caractérise par : une capacité d’autofinancement négative, bref un déficit d’autofinancement largement compensé en 2020 par les cessions d’actifs, cependant moins élevées en 2021. Le bilan n’est pas plus brillant : le capital social d’origine (9,5 GCFP : 1 % du PIB actuel) a fondu comme neige au soleil par les pertes accumulées ; il a d’ailleurs été réduit de 7,5 GCFP (en gros les trois quarts) en 2020 ; les fonds propres ont encore diminué de plus de moitié en 2021 (par la perte de l’année) ; l’actif immobilisé net n’est plus que de l’ordre de 9 GCFP (l’actif brut, avant dépréciation étant de 21 GCFP : plus de 2 % du PIB).

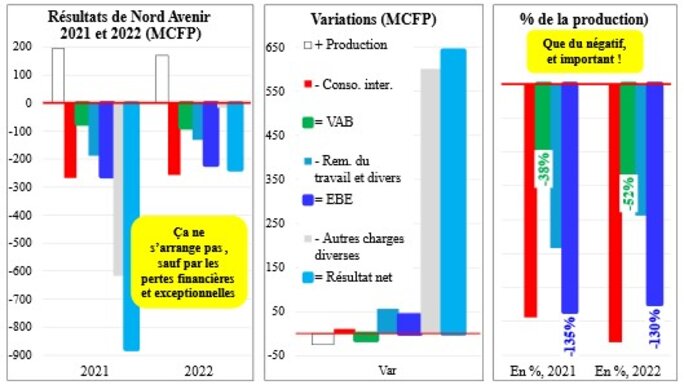

Je n’ai jamais vu pire de mémoire d’économiste… Et pour ce qui est de 2022, ça ne s’arrange pas pour les résultats : petites économies sur les charges de personnel qui améliore un peu l’EBE (mais toujours très négatif !) ; grosses économies sur les pertes financières, exceptionnelles et diverses.

* L’implication des pouvoirs traditionnels kanak dans le développement d’une nouvelle petite et moyenne bourgeoisie

On en parle moins, mais au développement d’une classe moyenne individualisée (voir plus haut) s’ajoute le pouvoir économique des chefferies dans des projets de développement quelquefois considérables, singulièrement pour les deux nouvelles usines du Sud et du Nord. Ils bénéficient de retombées financières qui ne seraient pas, d’après de mauvaises langues, totalement réparties dans les tribus. Ce phénomène s’est particulièrement développé pendant la période de construction de l’usine du Nord (à Vavouto) avec un affairisme qui ne comportait quasiment pas de clivage ethnique, mais plutôt une solidarité géographique : le destin commun par l’argent.

Notes

[1] Voir, pour les lecteurs intéressés par la sociologie et l’ethnologie de l’aménagement de l’espace, la Conférence (sur NCtv) La tribu et la ville : organisation spatiale kanak contemporaine, par Patrice Godin anthropologue, septembre 2016 :

https://www.youtube.com/watch?v=HTuCcVR2jO8

[2] ISEE nc, Les tribus en Calédonie en 2019, Plus d’un Calédonien sur cinq réside sur terres coutumières, Synthèse n° 62, édition de décembre 2022 ; on la trouve sur la Toile :

[3] On peut en voir beaucoup de reportage sur cette danse sur la Toile ; notre préférée est celui, sans doute un peu guerrier (époque oblige) filmé en 1943, par l’Amiral américain Halsey pendant la Guerre du Pacifique ; quelque-chose comme le Haka (d’origine maori) des Néozélandais dans les matches de rugby… C’est bien longuet et répétitif ; mais c’était sans doute utile pour donner du cœur au ventre aux guerriers (surtout des Blancs, au moins les plus visibles) qui avaient combattu les Japonais dans la bataille de la mer de Corail et qui allaient continuer sur terre ; voir :

Il ne faut pas manquer également le reportage de 2015 de la télé Calédonia (NCtv à l’époque) sur la manifestation Mélanésia 2000 de septembre 1975 (organisée là ou sera construit le Centre culturel Tjibaou) souvent considérée comme le point de départ, par la revendication culturelle, de l’émancipation de ce peuple. Y sont à la fois évoquées les misères du colonialisme de l’époque et les réticences de certains kanak qui y voyaient une folklorisation de la culture kanak, Emmanuel Tjibaou, le fils de Jean-Marie, ose même dire aujourd’hui (entretien avec lui) que certains parlaient d’une « prostitution de la culture kanak ». Ce reportage montre bien que l’opposition kanak fut en fait très forte à cette manifestation (on en parle peu en général : encore le Non-Dit) mais que Jacques Lafleur y adhéra sans problème (peut-être pas sans arrière-pensée…) ainsi que l’État qui finança grandement Mélanésia 2000 ; à visionner grâce à la Toile :

Heureusement (et probablement volontairement) dans ce reportage, on ne retrouve pas trop les danses pittoresques qui me choquaient déjà dans mon enfance.

[4] Notre graphique est élaboré (au double-décimètre...) à partir d’un graphique de l’ISEE (il n’est pas établi à partir d’un tableau) ; les chiffres sont donc approximatifs ; mais ils correspondent en gros aux données fournies par ailleurs par l’Institut en données brutes (seulement les personnes se déclarant kanak, sans les indécis ; voir plus haut).

[5] Leur existence « légale » date d’un arrêté de 1867 ; mais les tribus organisées en clan ont toujours formé le socle de la société kanak : la colonisation s’est contentée de la contrôler, avec grands et petits chefs. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie compte 341 tribus, 61 districts coutumiers et 8 aires coutumières ; il existe depuis 1998 un Sénat coutumier, représentation institutionnelle coutumière.

[6] Le Pacifique insulaire. Nations, aides, espaces, sous la direction de Joël Bonnemaison et Jean Freyss, Tiers-Monde, tome 38, n°149, 1997. On y trouve l’article de Freyss, L’Éternel recours, Les impasses de l’économie assistée en Nouvelle-Calédonie :

https://www.jstor.org/stable/23592255#metadata_info_tab_contents

[7] Bensa A. et Freyss J. (1994) La société kanak est-elle soluble dans l’argent… ? Revue terrain, anthropologie et sciences humaines, Les usages de l’argent, p. 11-26, lisible sur la Toile :

https://journals.openedition.org/terrain/3098

[8] Voir tous les hommages qui lui ont été rendus, dont :

Cet anthropologue attachant mérite quelques autres références, dont, entre des tas de vidéos sur la Toile en outre de celle-ci, sur la télé Caledonia ; on y rencontre beaucoup de ces « gens » kanak qui lui ont tout enseigné :

https://www.youtube.com/watch?v=0EoE9CMkQCQ

Une autre interview, il y a 8 ans, Les inquiétudes politiques d’Alban Bensa, sur Mediapart est incontournable ; il y défendait en particulier l’Indépendance-Association, bien avant que ses amis indépendantistes l’admettent officiellement (et, pendant un temps, pas tous) :

https://www.dailymotion.com/video/x2w16rz

Enfin, il a participé, comme anthropologue, à la construction par Renzo Piano du Centre culturel Tjibaou ; c’est moins connu (et un peu hors sujet ici…) mais… :

Et, pendant qu’on y est, probablement l’une de ses dernières interventions, publié en septembre 2021 :

[9] Voir sur la Toile :

On vous propose, pour finir ces hommages, une vidéo de synthèse de ces deux auteurs. Avec donc, entre autres, Bensa et Freyss ; le premier dépasse à peine la quarantaine ; le second approche la cinquantaine ; le premier joue un peu les m’as-tu-vu discrets, le second est plus en retrait. C’était à Paris, lors d’une réunion de Kanaky Solidarité, le 8 octobre 1989 après l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou (captation de la vidéo par Bernard Baissat) :

https://www.youtube.com/watch?v=Ur0uhtMwus0

[10] Bensa A. et Freyss J. La société kanak est-elle soluble dans l’argent… ? op. cit.

[11] Freyss J., op.cit. (1995).

[12] Guiart J. (1999) Les Mélanésiens devant l’économie de marché du milieu du XIXe siècle à la fin du millénaire, Édition le Rocher-à-la-voile, Nouméa. Guiart, dans cet ouvrage, écrit en fait un développement de Freyss et surtout des critiques. Un compte rendu d’Isabelle Leblic est lisible sur la Toile, Journal de la Société des Océanistes, Année 2000 :

https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_2000_num_110_1_2122_t1_0126_0000_3

Jean Guiart (1925-2019, voir Wikipédia)) est un ancêtre, comparé à Bensa et Freyss ; il n’est pas du tout économiste mais anthropologue et ethnologue, spécialiste des arts et des religions (il a écrit beaucoup sur ce sujet) ; il a également travaillé sur le Vanuatu, mais sa terre d’adoption est bien la Nouvelle-Calédonie où il a pris sa retraite (alternant avec Tahiti où il est mort) après une longue carrière académique en France, sur les traces de Leenhardt. Il est arrivé sur le Caillou en 1947, avec sa femme européenne et ses deux enfants ; sa femme l’ayant plaqué, il divorça ensuite pour épouser une Kanak de Lifou. « Lorsqu’il veut présenter sa fiancée à son directeur, indique Wikipedia, celui-ci lui dit : ʺVous voulez épouser une Noire ? Est-ce que vous vous rendez compte que cela risque de ruiner votre carrière ?ʺ et l’administration veut l’envoyer en Afrique. Choqué par cette réaction, il déclare en 1974 : ʺMon directeur était un raciste. Comme c’était un authentique savant, sa position était absurde : comment peut-on empêcher un anthropologue d’épouser une femme d’une autre race que la sienne ? Mais le préjugé a la vie dure car, même actuellement, il n’y a pas plus d’un pour cent d’entre nous marié avec une femme de race différente, alors que nous devrions être cinquante pour cent ».

Le lecteur remarquera qu’il utilise avec liberté le mot race ; il n’a sans doute pas tort et devait aimer Césaire quand il clamait : « Je suis un nègre, et je vous emmerde ! ».

Voir son site sur la Toile :

Peu de vidéos ; on le voit très peu lors de l’hommage rendu après sa mort :

Mais quand-même… Il raconte sa vie en 2015, et finit par dire préférer l’autonomie du Caillou à l’indépendance… :

On rencontrera plus loin son fils, René Guiart, indépendantiste acharné.

[13] Je sentais déjà comme un trouble entre Bensa et Freyss.

[14] Tiens, tiens : canaque et pas kanak…

[15] Elle l’habille pour l’hiver (terminant son article par : « Enfin, la bibliographie témoigne d’un manque de rigueur dommageable... ») pointant, entre autres, des fautes d’orthographe et la qualité déplorable des reproductions photographiques ; elle rappelle avec malice que tous les livres de l’auteur sont publiés à compte d’auteur « dans sa propre collection Les cahiers pour l’intelligence du temps présent, depuis le premier Maurice Leenhardt, le lien d’un homme avec un peuple qui ne voulait pas mourir ». J’en passe… sauf une : « La connaissance de l’auteur, ajoute Leblic, presque ʺgénéalogiqueʺ des acteurs économiques et politiques du territoire est indéniable. Le fait de résider de façon quasi permanente dans le pays aide, sans aucun doute, sans compter ses liens familiaux personnels... [Guiart vit avec une Kanak, PC] Mais cela l’autorise-t-il à sous-entendre qu’à part lui, personne ne peut appréhender la réalité socio-économique du monde kanak ? Ce serait là la négation de toute recherche ! ». Ce genre de critique de Guiart, de la part des intellectuels du Caillou, et de toutes les ethnies (mais surtout des Caldoches) me rebrousse aussi le poil ; c’est l’un des marqueurs du nationalisme calédonien, toujours répété par exemple par Barbançon. Autre critique acerbe de Leblic envers Guiart (qui renvoie également à ce nationalisme) : « À propos de l’immigration, il insiste lourdement sur l’importance de l’immigration chinoise qui pourrait, entre autres facteurs, être liée aux ʺTriades chinoises, en butte à une offensive de l'État chinois actuel ʺ».

[16] Meillassoux C. (1975) Femmes, greniers et capitaux, Maspero, Paris. C'est, à mon avis, un livre capital ; il fut fort critiqué par certains marxistes.

[17] Largement Neuilly, Auteuil, Passy (NAP) comparés à nos HLM des banlieues… aujourd’hui, ils adoptent un habitat plus moderne ; sans doute un peu plus spacieux que les autres.

[18] Chaque que fois que nous évoquions cette question à nos interlocuteurs, ils répondaient : « Certes, mais ma voiture est pour toute la communauté ! ».

[19] Sous la direction de (mais une foule de contributeurs), Alban Bensa, Isabelle Leblic, En pays kanak, Ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection Ethnologie de la France, 2000, lisible sur la Toile en numérique (OpenEditio Books) depuis 2015 :

https://books.openedition.org/editionsmsh/5149

Et l’on retrouve Bensa et Leblic dans ce livre de 2000 ; on y apprend, grand scoop (ce n’est pas chez nous que ça arriverait…) que « les chefs kanak décrits par les auteurs du XIXe siècle tiraient de la violence et de la guerre l’essentiel de leur pouvoir ». On a vu (voir plus haut Alban Bensa et Renzo Piano) que la forme architecturale de la case est le symbole de la société kanak, avec son poteau central qui symbolise le chef ou l’ainé assurant le lien au monde des ancêtres. Continuons cette petite digression. Le « Mwâ Kââ » est un poteau sculpté de 12 mètres, érigé à Nouméa (en face du grand musée, maintenant fermé car en reconstruction et réaménagement, de 2019 à 2026 ; c’est bien long…) le 24 septembre 2003, à l’initiative du mouvement indépendantiste kanak devenu cependant officiellement « Journée de la citoyenneté » alors que cette date est celle de la prise de possession du Caillou par la France. Si le poteau central et ce Mwâ Kââ ne sont pas des symboles phalliques, que sont-ils : des symboles du pouvoir mâle ; on va en informer Sandrine Rousseau…

[20] Toujours, donc, dans ce qui suit, citations de Lafargue (op. cit.).

[21] Il semble que ce ne soit en fait pas possible selon un spécialiste des actions de l’ADRAF, car contraire aux « quatre-i » indiquées ci-dessous.

[22] Voir plus loin.

[23] Il cite Bensa (1994).

[24] Par exemple, en novembre 2017, lors d’une conférence au Centre culturel Tjibaou, concernant son livre : Demmer Ch. (2016) Une expérience politique à Canala, Nouvelle-Calédonie, Karthala.

[25] Néaoutyine P. (1993) Droits fonciers et développement économique en Kanaky, Mwà véé, n° 1, ADCK, Nouméa.

[26] Leblic I. (1991) Au fondement de l’identité culturelle kanak, les représentations du foncier ; voir également : (1993) Les Kanak face au développement. La voie étroite, Presses universitaires de Grenoble ; (2007) Café, développement et autochtonie en Nouvelle-Calédonie, Études rurales n° 180.

[27] Néaoutyine (1993).

[28] Néaoutyine (2005) L’indépendance au présent…

[29] Les sources utilisées étaient maigres en 2018 : les Rapports de contrôle de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie (CTC) de 2011 pour la SOFINOR et de 2017 pour la Province Nord où est évoquée Nord avenir ; SOFINOR (2014) Étude sur la contribution des activités de diversification hors nickel au rayonnement de la SOFINOR, Période 2006 à 2011 ; Nord Avenir (2017) Le financement de projets et l’accompagnement du développement de la Province Nord au service du rééquilibrage économique ; voir la Toile. Elles sont un peu plus riches aujourd’hui avec la déconfiture de Nord Avenir.

[30] Société d’économie mixte locale, Société de financement et d’investissement de la Province Nord.

[31] SOFINOR 2011.La SOFINOR se voulait socialiste, ou au moins capitaliste d’ État (au niveau de la Province mais pas que…).

[32] Voir plus loin dans l’analyse de l’activité nickel.

[33] Idem.

[34] Il est, depuis 2021, Président du gouvernement ; du moins jusqu’à début 2024.

[35] Nord Avenir, 2017.

[36] Voir les comptes et annexes 2016 et 2017 de Nord Avenir ; source Info greffe.nc du tribunal de commerce de Nouméa, sur la Toile. En 2021, on trouvait encore une présentation du groupe.

On trouve encore (en cherchant bien) le chiffre d’affaires de 2019 dans un rapport du groupe (où l’agriculture, la pêche et l’aquaculture ainsi que l’agro-industrie comptait pour 33 %, le tourisme pour 24 % et les services à la mine pour 15 %) ; mais rien, évidemment, sur les comptes de résultats et les bilans.

[37] Voir plus haut la conférence de Christine Demmer.

[38] Ce que la radio loyaliste RRB annonça avec gourmandise… Un buzz suivit sur les médias (Le futur incertain de la société d'économie mixte ; La machine de guerre économique de la province Nord est dans la tourmente ; Le bras économique de la province Nord vacille (l’article le plus intéressant, sur Nouvelle-Calédonie la 1ère, qui présente en outre, en vidéo, le nouveau visage de la zone VKP et, en passant, le siège de Nord Avenir, comme un (tout) petit Centre culturel Tjibaou qui devait héberger la SOFINOR restée à Nouméa :

et :

[39] Et avec des postes à pourvoir en 2024 ; voir :

https://www.facebook.com/NordAvenir/?locale=fr_FR

Le lecteur pourra profiter de la splendide photo introductive qui rappelle un avion et Renzo Piano.

[40] Ils sont publiés au greffe du tribunal de commerce, avec le rapport de gestion de 2021 et 2022, les plans de redressement et tutti quanti. Mais rien encore pour 2023 (l’année se termine au milieu de l’année).