I-32 Les syndicats de salariés, plus émiettés qu’en Métropole, mais avec des partenariats plus ou moins étroits

I-321 Une vieille histoire…

* … connue grâce à Henri Israël

La Toile et nos relations amicales mises à part, nous avions utilisé en 2018 le livre, datant cependant de plus de 10 ans, d’Henri Israël[1] (auparavant rédacteur en chef de CFDT Magazine, mensuel de ce syndicat) qui traita le sujet à la demande de l’USOENC (Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, rappelons-le) liée à la CFDT ; nous persistons en 2023-2024. Nous avons également utilisé des publications de la DTE[2] du Caillou, en particulier une remarquable étude : on n’a pas fait mieux depuis ; plus exactement plus rien n’a été publié sur le fond par la DTENC…

Le mouvement syndical est très ancien : la création du premier syndicat sur le territoire date de 1901, donc de la loi sur les associations de Waldeck-Rousseau. Il est marqué, avant la Deuxième Guerre mondiale, par la recherche du consensus, mais ensuite, écrit Israël « évolue vite vers un syndicalisme de classe, sous l’effet du Syndicat Autonome, et de militants comme Gabriel Mussot qui ne se cachent pas d’être très proches du mouvement communiste »[3]. Ce syndicat, se définissant curieusement comme autonome (sans doute pour tenter de se cacher) était sur la ligne de la CGT de l’après-guerre, mais le parti communiste sera âprement combattu politiquement (voir plus loin) mais aussi syndicalement, jusqu’à sa quasi-disparition. L’USTKE (Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités) ne reprendra que bien plus tard le flambeau de l’idéologie marxisante et de la lutte des classes, le tout dominé par la lutte nationaliste kanak indépendantiste. Ainsi, « On revient doucement, écrit Israël, vers un syndicalisme plus négociateur mais toujours marqué par un discours assez radical »[4], à des luttes plus dures pour d’autres ; il est vrai que le client d’Henri Israël, l’USOENC, s’est plutôt rapproché du syndicalisme plus négociateur.

* L’histoire plus récente : l’émiettement

Le mouvement syndical actuel développe son action dans le cadre du Pacte Social de 2000, conclu peu après les accords de Nouméa et une décennie de conflits sociaux qui ont caractérisé la suite des accords de Matignon-Oudinot. Ce Pacte définit la politique de relations entre les partenaires sociaux et une stratégie en matière d’aides sociales (hausse du SMG et revalorisation des bas salaires, mais aussi baisse des charges patronales, etc.). C’est le premier gouvernement suivant les accords de Nouméa, avec Philippe Gomès (toujours au RPCR à cette époque) en charge du travail qui négociera avec les syndicats et les organisations patronales. Une loi de 2006 fixa ensuite les conditions de représentativité des syndicats et des employeurs ; une autre de 2010 détermina les modalités de leur financement public ; une autre encore de 2011 instaura un Conseil du Dialogue Social (CDS) entre les partenaires sociaux.

Le paysage syndical est sans aucun doute émietté, nettement plus qu’en Métropole : plus par de véritables luttes entre egos et jeux de pouvoir personnel de ses dirigeants que par les enjeux idéologiques (radicalité ou non) qui cependant couvrent les différends. Une partie de ces dirigeants - on va le voir plus loin ; mais il est heureusement des exceptions - font scissions sur scissions et/ou passent d’un syndicat à l’autre comme on passerait d’une boutique à l’autre. « Les syndicats calédoniens, c’est encore Israël qui s’exprime, ont poussé comme des champignons puis ont quasiment disparu au moment de la guerre pour revenir après la fin du conflit mondial sur des clivages plus politiques, plus mondiaux aussi à cause de la guerre froide. En réalité́, si le syndicalisme est si émietté en Calédonie, c’est aussi la faute des syndicats métropolitains. En quoi, pour dire brutalement les choses, est-il nécessaire d’avoir FO ou la CFTC et la CGC en Calédonie ? La réalité́ des clivages devrait se limiter à l’USOENC et à l’USTKE. Même la Fédération des fonctionnaires[5], qui est une organisation syndicale avec une histoire ancienne et souvent courageuse, pourrait, aujourd’hui, voir son avenir dans le cadre d’une fusion ou d’une alliance avec d’autres. Je ne parle ici qu’en mon nom personnel, bien entendu »[6]. Notre historien du syndicalisme du Caillou évoque sans doute le rapprochement qui s’annonçait de l’USOENC et de la Fédé, la Fédération des fonctionnaires, comme celui de la CFDT et de l’UNSA, leurs homologues métropolitains ; ce qui n’a jamais abouti, là-bas comme ici.

Enfin, il n’y eut jamais, à notre connaissance, de syndicats enseignants corporatifs comme la FEN, l’ex-Fédération de l’éducation nationale (mais maintenant également dispersée) en Métropole ; les enseignants du Caillou sont à l’USOENC, à la Fédération des fonctionnaires, cependant la plupart à la CGC (même les instits, pardon - les professeurs des écoles - aiment, sur le Caillou, se considérer comme cadres.

* La représentativité syndicale et les partenariats avec les syndicats de Métropole

On va, un peu plus loin, décrire ces syndicats représentatifs (il en est beaucoup d’autres représentant environ 10 % des votes aux élections professionnelles). Le taux de syndicalisation est plus de deux fois plus élevé dans le secteur privé qu’en Métropole mais comparable à celui de l’Union européenne ; il est vrai qu’en France ce taux s’écroule depuis des années. La structure de la représentativité[7] (le poids des différents syndicats) du Caillou n’est pas très différente de celle de Métropole pour l’ensemble secteur privé et secteur public ; le grand émiettement en plus. Est maintenant représentatif, pour une années donnée, un syndicat ayant donc obtenu plus de 5 % des voix les deux années précédentes (par exemple la représentativité de 2018 correspondait à la moyenne des résultats aux élections de 2016 et 2017).

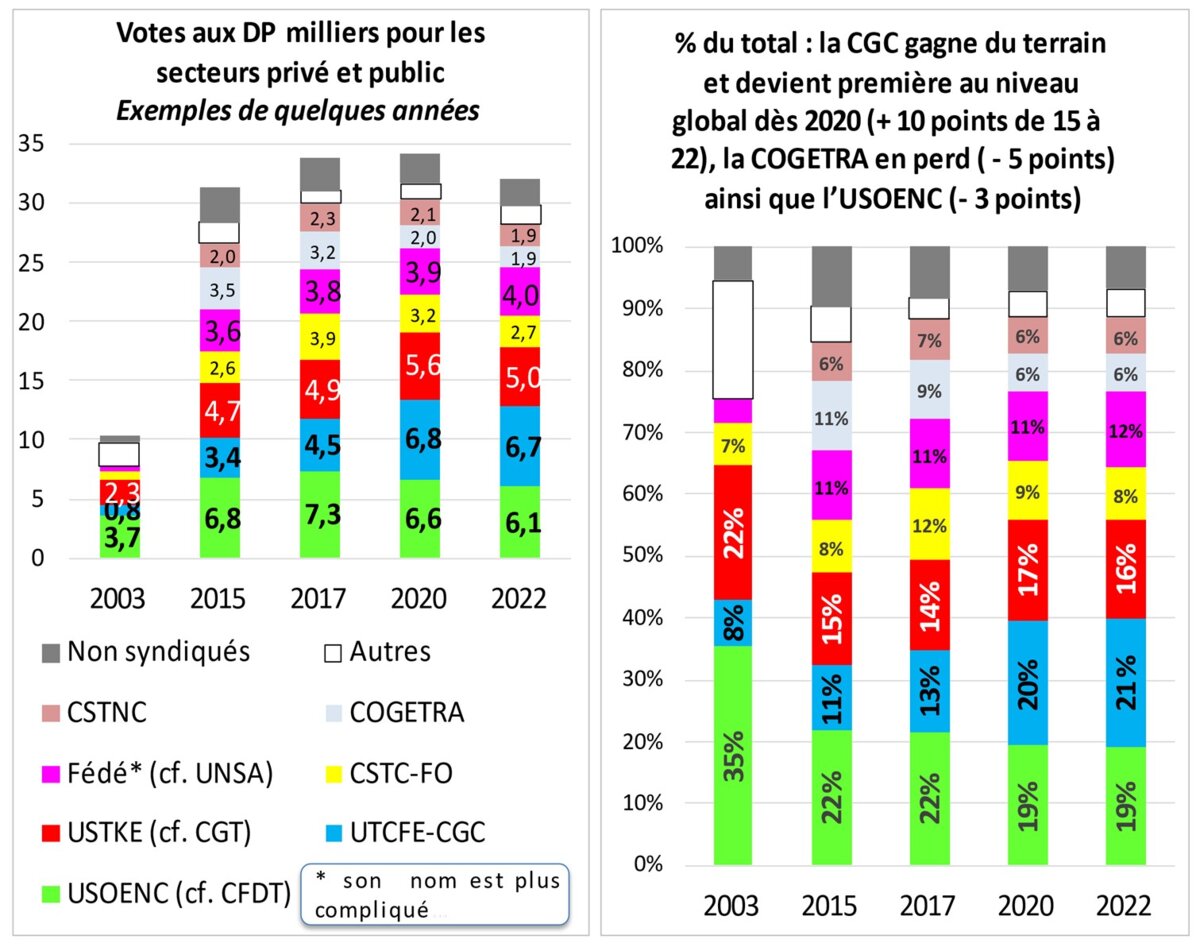

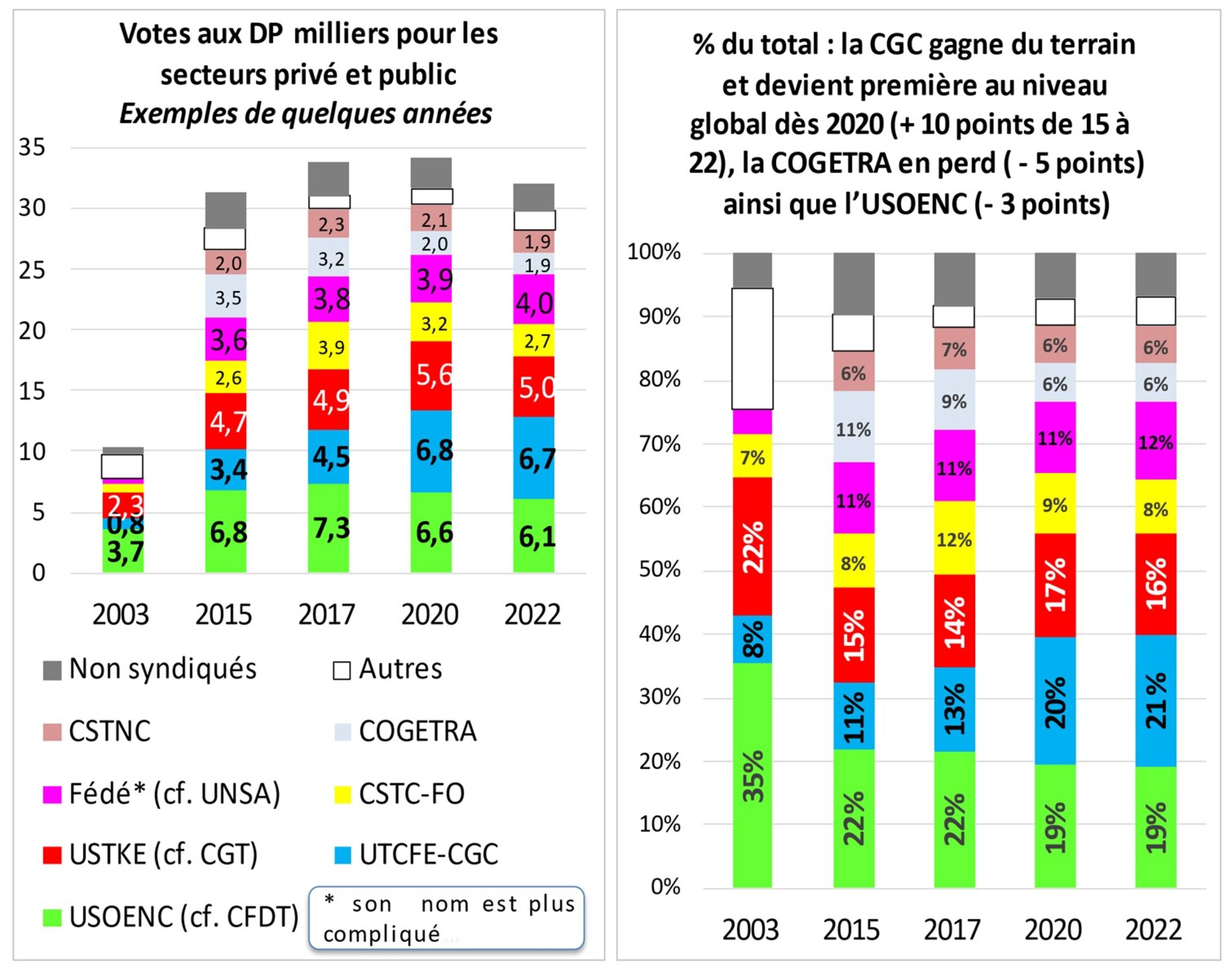

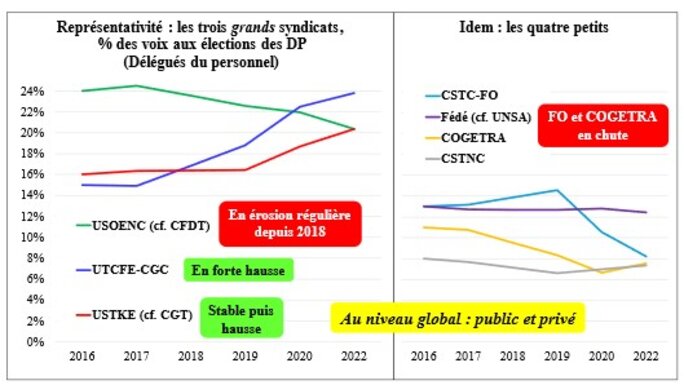

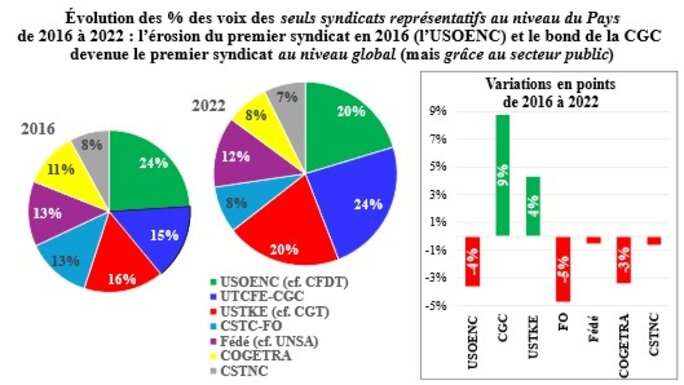

Au niveau global[8] (secteur privé et secteur public), l’USOENC (liée à la CFDT) premier syndicat, et de loin, au milieu des années 2010, dégringole ; la CGC perce à partir de 2020 et remplace l’USOENC à la première place en 2022 (évolution due à des transfuges de petits syndicats ; probablement, mais cela reste peu clair, en intégrant des syndicats issus de la COGETRA, et le développement vers les salariés non-cadres ou agents de maîtrise) et non pas à une croissance organique. ; l’USTKE perce également à la même date et rejoint l’USOENC. Voilà pour les trais grands. Pour les quatre petits, la Fédé se maintient, FO qui augmentait son score s’écroule depuis 2020 ; la COGETRA (Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, sans équivalent en Métropole) COGETRA, déjà pas bien grosse et créée par une fusion de plusieurs syndicats pour devenir représentatif, s’écroule et flirte maintenant avec la non-représentativité depuis 2020, comme la CSTNC qui bouge cependant peu.

Remontons à 2003 avec quelques chiffres des votes aux élections des DP (Délégués du personnel)

Agrandissement : Illustration 1

Suivent les courbes des parts pour chaque syndicats des votes au DP depuis 2016.

L’érosion de l’USOENC avait commencé en 2014 et résultait, selon Didier Guénant-Jeanson, le patron de l’USOENC (pendant 17 ans, jusqu’en 2015) par la forte implication dans la lutte contre la vie chère, vers 2014-2016 : ces chiffres, disait-il, « … n’ont rien d’alarmant. Mais il est clair que l’énergie que nous avons mise dans le combat contre la vie chère ne l’a pas été au sein des entreprises. Nous devons nous remobiliser sur le terrain »[9] ; il nous a souvent réitéré ce sentiment. La Fédé pense la même chose mais ne semble rien avoir publié à cet égard ; on ne sait pas ce que pense l’USTKE.

La chute régulière en part est surtout due à la croissance relative de la CGC ; mais en nombres de votants elle est également visible : probable effet du remplacement de Guénant et surtout, depuis 2020, des luttes internes aggravées (on y reviendra) en 2022.

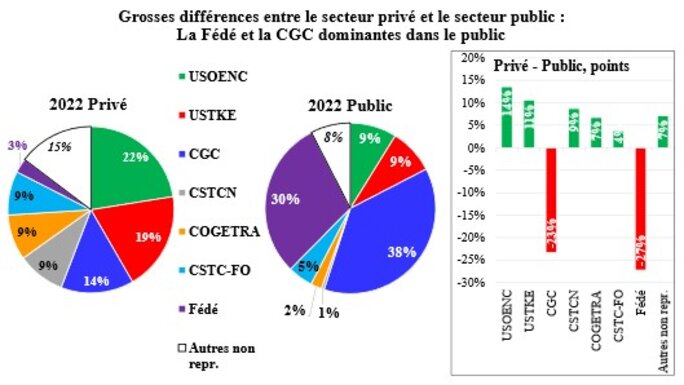

Entre le privé et le public, les différences sont importantes. L’USOENC gardait encore en 2022 la première place du secteur privé : la CGC, de loin la première dans le secteur public (notamment avec les enseignants) n’arrivant que troisième, derrière l’USTKE qui talonnait l’USOENC. La Fédé qui tente d’entrer dans le secteur privé (d’où son changement de nom évoqué plus haut) ne fait encore que de très petits scores dans le privé mais est le second syndicat du public.

I-322 Des gros et des petits syndicats dont des partenariats avec les syndicats français

* L’USOENC

C’était donc, en 2014-2015 et de très loin, le premier syndicat ; il le reste ainsi dans le privé, talonné par l’USTKE ; mais sa crise de 2022 risque de faire des dégâts. Il avait illustré cette place enviable en déménageant en 2014 de la Maison des syndicats à un nouveau siège[10] construit à ses frais (souvent nommé Le Château Guénant[11] par les autres syndicats) à Ducos (cœur de la zone industrielle et commerciale) « comme un ultime pied de nez à ses adversaires de toujours »[12].

Le premier SOENC du nickel (le premier syndicat n’ayant pas changé de nom encore en activité) voit le jour en 1965, peu après la naissance en France en 1964 de la CFDT ; cette création n’a rien à voir avec une sortie de la CFTC locale, très marginale. L’USOENC (L’Union de plusieurs SOENC) naît en 1969 ; après sa phase radicale jusqu’en 1999, elle prône le dialogue et la négociation, comme son partenaire CFDT après son recentrage (mais bien avant pour cette dernière). À Gaston Hmeun, un Kanak, secrétaire général depuis 1992 (mais sans beaucoup de réel pouvoir selon Didier Guénant-Jeanson[13], succède ce dernier (que nous appellerons souvent Guénant), un Caldoche franchement de gauche, de 1998 à 2015 : il tentera d’incarner cette ligne réformiste mais restera intraitable sur de nombreux sujets de fond.

Mais les luttes internes entre radicaux et réformistes continueront de façon ouverte jusqu’à la fin des années 2000 et sourdaient encore en 2017-2018, même au congrès de 2015 où Guénant raccrocha les crampons.

Le premier départ fut celui de 1993, avec la création du SLUA (Syndicat libre unité́ action), proche au départ de la droite et même de ses milices. Le deuxième en 2003 est celui de Sylvain Néa, un indépendantiste kanak aujourd’hui à la tête de la CSTNC (Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, rappelons-le) mais également plongé dans quelques honnêtes affaires[14]. Avant son départ de l’USOENC, Néa était toujours en conflit avec Guénant, même avant que ce dernier ne prenne la tête de l’USOENC : par son radicalisme (grève dans les mines du Nord de 1993 ; par son jeu de défense de la SLN quand Guénant prônait un accord pour la mise en place de l’usine du Nord au milieu des années 1990[15] ; par le refus du Pacte social de 2000 (mais avec une action dure il arriva à obtenir immédiatement de Lafleur une hausse considérable du SMG alors que les négociations traînaient…) ; présentation en 2003 d’une liste SOENC concurrente à celle du SOENC nickel à l’usine SLN de Doniambo (ce qui lui vaudra son exclusion la même année) ; enfin parce qu’il pensait peut-être devenir patron de l’USOENC en 1998 avec son « Jamais un Blanc ne sera mon chef [16] ».

Le troisième est celui d’Henry Juni, en 2011, ancien secrétaire général adjoint du SOENC Commerce, qui a rejoint, après son éviction, le SLUA, puis FO : les patrons de syndicats de salariés bougent beaucoup, répétons-le… Juni était un jeune Kanak indépendantiste avec une ligne radicale ; il s’opposait à la ligne modérée de Trevor Underwood, Kanak descendant de métis de l’île de Maré (grâce à un baleinier irlandais) très lié aux chefferies locales, patron incontesté (jusqu’à lors) du SOENC commerce et numéro 2 de l’USOENC. En 2010, le premier prétend dans la presse locale (Les Nouvelles calédoniennes) que le second est lié par des membres de sa famille à des entreprises qui interviennent dans les affaires syndicales en cours. Le second considéra qu’il s’agissait d’une tentative de putsch[17].

L’arbitrage par Guénant se fera en défaveur de Juni[18] ; mais des divisions au sein de l’USOENC vont persister jusqu’au congrès de novembre 2015 où Milo Poaniewa, Kanak et patron du SOENC nickel, fut élu en remplacement de Guénant ; le nouveau secrétaire général avait un peu soutenu Juni en s’opposant à Underwood. Ce dernier critiqua maladroitement (l’USOENC utilisait trop la photocopie de la ligne de la CFDT pour établir la sienne) à la tribune du congrès, devant son secrétaire général Laurent Berger qui, cash comme à son habitude, rétorqua sèchement à la tribune : on était au bord du clash[19]. Milo Poaniewa fut, élu, malgré quelques manœuvres ; Berger tint à faire remarquer à la tribune que le nouveau et l’ancien secrétaire général avait des personnalités très différentes ; il ne précisa pas[20] mais rappela qu’à la CFDT on disait la même chose quand il remplaça le fils Chérèque.

Milo Poaniewa fut sèchement viré en 2022[21], remplacé à la va-vite par Jean-Marc Burette, un Caldoche de l’USOENC commerce qui fut régulièrement élu nouveau secrétaire général au congrès de novembre 2023[22]. La presse fut laconique sur cette éviction de 2022 : « Un congrès extraordinaire de l’USOENC s’est tenu ce vendredi matin. Rendez-vous pendant lequel Milo Poaniewa a perdu son poste de secrétaire général du syndicat »[23]. Sept SOENC sur dix ont décidé de l’évincer, ainsi que ses adjoints ; aucune raison à ce « coup d'état » (selon le viré).

Mais il n’y a pas que les affaires internes. Quelle est la position de l’USOENC quant à l’indépendance ?

L’USOENC des années 1980, parfaitement pluriethnique comme maintenant, était indépendantiste déclarée : pendant la quasi-guerre civile et malgré les engagements de chacun, elle a su garder son unité et la garde encore sur cette question brûlante. Depuis, et surtout avec Guénant, elle se déclare neutre sur le sujet. Quant au référendum de 2018 et aux suivants, ce syndicat fut aussi très discret ; beaucoup de dirigeants européens ou wallisiens de l’USOENC (comme à la base) se déclarent ouvertement loyalistes ; Guénant est plus dubitatif mais, au fond, sent très mal l’indépendance. Certains Kanak indépendantistes à la direction du syndicat déclaraient aussi, du bout des lèvres, que le Caillou n’était « pas encore prêt »… L’USOENC se considère, tout en assumant son passé contestataire, être devenue une force de propositions et de soutien du développement économique[24] (avec le rééquilibrage) en liaison avec des experts zoreils du cabinet Syndex qui continua à l’aider : organisation, en 2005, d’un forum international consacré au nickel (à partir d’une étude de ce cabinet) ; rapport de 2009 sur la vie chère, et de 2010 sur le pouvoir d’achat et les inégalités ; seconde étude nickel au moment du congrès de 2015. L’action principale de cette Union syndicale concerne les revendications salariales, les luttes contre les licenciements et la priorité à l’emploi local ; mais elle fut la locomotive, avec Didier Guénant, de l’intersyndicale luttant contre la vie chère ; on va y revenir.

La question de l’emploi local a entraîné quelques frictions avec la CFDT, avouées par Guénant : « Quand on en parlait à la CFDT, ils voyaient ça comme une loi d’exclusion et de racisme. Alors qu’ici, c’était, pour nous, une étape essentielle[25] ». La loi sur l’emploi local a été́ votée en 2010 et applicable en 2012.

Les luttes les plus marquantes des années Guénant furent donc celles contre la vie chère et de la stratégie nickel. L’USOENC comptait en 2013, d’après ses calculs, plus de 5 600 adhérents contre 1 200 à son arrivée ; elle a ensuite plafonné, ainsi que sa représentativité aux élections professionnelles, en chute (voir plus haut).

Pour terminer sur une note moins triste ; je me permets d’offrir à Didier Guénant ce complément de biographie[26] ; c’est le dernier des Mohicans de « Trois fous du Caillou », avec son grand-père d’abord puis son père : il tenait à cette généalogie. Nous étions donc souvent du même avis sur plein de sujets, mais nous prenions le chou en cas de désaccord, et en en rajoutant : un enculé de Zoreil qui fut « maoïsse » (le caldoche de maoïste) pour Guénant ; un pédé de Caldoche pour moi (sur le Caillou, c’est souvent affectueux).

Son grand-père paternel, Gaston (dit Gaëtan) Jeanson arriva sur le Caillou en 1906, quand les Kanak étaient encore des Indigènes, jusqu’en 1946. Il fut avocat puis magistrat et conseiller général. Le premier « Fou » de la lignée qui écrivit en avril 1944 une histoire de France en vers que Didier réussit à sauver des cendres. Ces vers ne valent peut-être pas ceux de Racine ou de Molière mais valent le coup d’œil, et sans doute plus. Même si la référence aux Gaulois est approximative quant à leur société ressemblant à celle des Kanak avant qu’on les eût fait entrer dans notre histoire ; et la conclusion un brin idéaliste. On ne relèvera pas « l’unité de la France » et « sans dissidence » qui sied mal à ce vieux Caldoche progressiste marxiste et bouffant du curé (surtout friand de Jésuites. On vous en offre ici, en note, le début, quelques extraits et la fin de ce véritable poème[27]. Il s’éteignit en 1948. Malgré les méandres de sa vie amoureuse, il eut deux enfants et donc des petits-enfants, dont Didier.

Le père de Didier, Pierre-Hubert Jeanson (1917-1988, « PH » pour les intimes) fut l’un des premiers hommes de gauche et même communiste, ce qui était pour le moins original pour un Caldoche (mais il y en eut d’autres ; une petite poignée). En 1944, il se dit socialiste mais lança un appel à l’adhésion adressé « Au peuple des Français de Nouvelle-Calédonie » (les Indigènes n’en faisaient pas encore partie) au nom d’un comité d’action socialiste et communiste « en formation ». Il se présenta plus tard à nombre d’élections du Caillou mais n’obtint jamais les scores d’Arlette Laguiller en Métropole. Il y est plus connu comme un sportif accompli à l’origine du Tour (à vélo) de Calédonie et aussi des Jeux du Pacifique ; à Nouméa, un complexe sportif porte son nom. Il mérite beaucoup mieux. Marié avec deux enfants, mais grand coureur de jupons, il courut de maîtresse en maîtresse ; mais sa préférée, et de loin, fut la mère de Didier, de la famille Guénant ; tous ses frères et sœurs (une famille nombreuse) sont de droite affirme le seul homme de gauche de la fratrie (et fier de l’être). Didier eut donc de la chance que son père eut des maîtresses…

Quant à Didier, l’admiration pour son père ne fait aucun doute : il fit des pieds et des mains pour porter également son nom mais n’obtint en fin de compte que le nom d’usage. Mais qu’importe le nom du père ; sauf pour Didier. Il fut, dans sa jeunesse quand il était encore svelte, le premier des gardiens de but du club de foot de l’AS Magenta (un peu le PSG de Nouvelle-Calédonie). Syndicaliste très tôt comme son père, avocat (mais qui ne fut jamais salarié…) il prend la direction de l’USOENC au moment des accords de Nouméa pour un sixième de siècle. Il tentera d’incarner une ligne réformiste mais restera cependant intraitable sur de nombreux sujets de fond, dont celui de « La vie chère » dans une Intersyndicale (maintenant moribonde ; morte précisait Didier en 2021…) fondée avec quelques vieux potes des autres syndicats.

Techniquement, il comprenait tout, et tout de suite, alors qu’il adorait rappeler qu’il n’avait qu’un CAP de mécanique auto. Il fut par exemple l’un des seuls à comprendre immédiatement la question des transferts[28] de pognon (de dingue…) et leur éventuel remplacement par la hausse des prélèvements obligatoires. Dans un débat[29] sur ce sujet, où une élue de Calédonie ensemble (Nina Julié, partie maintenant ailleurs) et répondant à une question de l’animatrice évoquant le beurre et l’argent du beurre concernant l’enseignement secondaire (compétence transférée, mais pas le financement) réaffirme que ce financement par le pays « n’est pas possible ». Jean-Raymond Postic, l’un des responsables du projet économique de l’UC (le parti indépendantiste Union Calédonienne, pour ceux qui l’avaient oublié) ne l’ouvrit pas trop en n’évoquant que du bout des lèvres une hausse des impôts. Seul Didier Guénant, en tant qu’invité de la société civile, resta fidèle à lui-même : il nota la discrétion de nos deux politiques quant aux impôts : « Bien sûr qu’il faut des impôts pour remplacer ça ». Il rappela que ce sont surtout les « petits et les moyens » qui les paient : il y a de l’argent dans ce pays, allez le chercher sans étrangler personne ! ». Astucieux, il n’évoqua pas la question des cotisations sociales pour ne pas gêner les syndicalistes.

À la retraite depuis 2015, il siégea avec ennui (affirme-t-il) au Conseil économique, social (et environnemental), une institution-clé de la République française cependant en sursis, où sa « grande gueule » passa moins bien. Il est inénarrable, probablement le dernier Fou des Jeanson. Il tient des discours à la Fidel Castro sans la moindre note, grâce à l’oralité qu’il revendique et grâce à une mémoire d’éléphant (il a physiquement quelque chose d’Obélix : un peu enveloppé…). C’était et c’est encore une véritable vedette à la télé (il prend très bien la lumière et semble l’aimer), mais il connaît peu la langue de bois. Il est à tu et à toi avec tous les grands chefs à plumes de Nouvelle-Calédonie, sauf ceux vraiment de la droite très dure[30] (mais ça fait quand même un certain nombre) et les appelle sans complexe tard le soir, peut-être un peu pour frimer. Bref, c’est certes le dernier des Mohicans de la lignée mais le premier de cordée des Rabelais du coin : mangeant comme quatre ; buvant comme six ; racontant en privée avec gouaille et gourmandise ses grandes joies et ses petites misères.

Encore loyaliste (bien qu’il ne supporte pas cette étiquette) : en 2018, il a voté Non au premier référendum, donc contre l’indépendance ; je ne sais pas pour 2020 et 2021 car Didier sait comment ne pas répondre aux questions. Il semble évoluer vers la possibilité d’une Indépendance-Association cependant proche de ce que racontait déjà Gomès avec qui il semble bien s’entendre, mais de manière orageuse. Il aime à lui rappeler, dit-il, que toutes ses réformes sociales progressistes n’auraient jamais été possibles sans la forte pression des syndicats. Et c’est sans doute vrai ; mais sans Gomès, ces réformes ne seraient pas nées.

Ah ! J’oubliais ! Une fois, début 2022, qu’on a commencé et fini une bouteille de JB (le whisky Justerini & Brooks, le grand concurrent sur le Caillou de ladite « bouteille carrée » Johnnie Walker, label rouge) juste avant mon retour en Métropole, tout baignait pour une fois, aucun accrochage ou presque… On peut même rajouter au contraire : nous avions le projet d’écrire à quatre mains et à deux voix l’histoire de son syndicat baignée dans sa biographie et celle des « Trois fous du Caillou »… Jusqu’à une engueulade finale pour des histoires de boutiques syndicales, des broutilles ! La discussion fut brève mais violente : il n’y eut pas de noms d’oiseaux, que des arguments sérieux. On se sépara sans un mot de plus, vers 4 heures du matin. Le JB n’a pas que de vertus apaisantes… Rassurez-vous, on s’est rabibochez depuis, pas seulement grâce au JB.

* L’USTKE

C’est le deuxième syndicat représentatif ; le premier STKE naît en 1981, l’USTKE en 1982 ; elle tissera des liens avec la CGT de Métropole et la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) très marquée coco. Championne de l’action dure jusqu’en 2010 (refusant par exemple les accords du Pacte social de 2000, bien qu’ayant participé activement aux négociations avec le gouvernement) elle l’accepte désormais. Elle fut toutefois toujours et reste indépendantiste et ses membres sont en grande majorité Kanak avec la devise : Usines, tribus, même combat, ce qui est un joli raccourci pour analyser le passage des Kanak du champ et de la terre à l’usine. De longs palabres ont même été nécessaires en interne pour intégrer le E d’Exploités après le K de Kanak.

Louis Kotra Uregeï (dit LKU) un dissident de la Fédération des fonctionnaires, sera le fondateur de l’USTKE. Cette dernière fera partie à part entière du FLNKS de 1984 jusqu’en 1989. Pour LKU, syndicalisme et politique ne peuvent qu’être liés ; en 2007, donc bien longtemps après, il fonda le Parti travailliste.

Un Zoreil venant du syndicat FO, Blanc qui plus est, Gérard Jodar, sera secrétaire général du syndicat de 2000 à 2010 et personnalisera les luttes dures en écopant de six mois de prison ferme pour provocation directe à attroupement armé. Son aura s’éclipsera ensuite et il sera remplacé par Marie-Pierre Goyetche. Désavoué violemment par LKU, il quitta l’USTKE et, comme beaucoup, créa un nouveau syndicat qui aura peu de succès mais existe encore : la CNTP (Confédération nationale des travailleurs du Pacifique). La vie des syndicalistes n’est pas de tout repos sur le Caillou : Jodar meurt en 2013 dans l’indifférence la plus totale de son ancien syndicat.

Marie-Pierre Goyetche, ancienne syndicaliste, elle aussi, de la Fédération des fonctionnaires, prend alors le relais avec une ligne plus réformiste, ne pratiquant plus la politique de la chaise vide (par exemple au Conseil du dialogue social) sans pour autant, affirme le syndicat « se laisser domestiquer par un syndicalisme de salon comme certains ont tort de le croire ou de le faire croire ». André Forest a remplacé Goyetche en 2015 : nouvelle élue politique, elle ne pouvait cumuler les deux postes ; mais la ligne syndicale n’a pas évolué. Le syndicat, longtemps opposé (comme son homologue métropolitain la CGT) à l’analyse économique dans les organisations représentatives du personnel, utilise les services d’un cabinet zoreil concurrent de Syndex : Secafi, filiale du groupe Alpha.

La revendication de l’emploi local, récurrente et permanente dans les années 1990, est nettement plus dure que celle de l’USOENC. Le syndicat fit cavalier seul dans la lutte contre la vie chère que mènera l’Intersyndicale, mais à laquelle il participa ; et probablement avec un argument lié au socle marxiste de cette organisation : le vrai combat consiste à donner du pouvoir d’achat à ceux qui n’en ont pas ; autrement dit, c’est au niveau des rapports de production qu’il faut lutter pour obtenir des augmentations de salaire et non pas en quémandant des baisses de prix. Je le pense aussi, mais n’ai jamais osé développer cet argument à mes amis des syndicats réformistes.

C’est le seul syndicat qui défile encore le Premier mai[31].

* La Fédération des fonctionnaires, La Fédé

C’est, mais sous une autre appellation, l’un des plus vieux syndicats, qui naît en 1946 ; il s’est transformé́ en fédération en 1974 : FSFAOFP (Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers de la Fonction Publique ; ouf !). Du coup, tout le monde l’appelle La Fédé. Elle est partenaire de l’UNSA de Métropole ; sa volonté assez récemment affichée fut de créer une section dans le secteur privé (marchant sur les traces de l’UNSA). Ce qui a induit depuis 2015 quelques frottements avec l’USOENC, d’autant plus que l’alliance projetée entre l’USOENC et la Fédé ne s’est pas faite.

Elle est la plus représentative du secteur public (avec maintenant la CGC, on l’a vu plus haut). Elle eut[32] Joao D’Almeida comme secrétaire général de 1999 (acteur en 2000 des négociations du Pacte social) à 2011 où il a adoubé le jeune (36 ans à l’époque) et dynamique David Meyer. Ce dernier restait dans la continuité de son prédécesseur qui était toujours cependant très actif, notamment pour l’Intersyndicale vie chère[33] (« Je lâche le manche mais je reste dans l’avion »). Meyer précisa rapidement « La Fédé́, c’est un syndicalisme responsable, privilégiant la négociation mais qui ose la confrontation quand cela est nécessaire[34] » : elle recourt aussi, à présent, pour étayer son analyse économique, au cabinet Syndex dans son travail avec les comités d’entreprise. David Meyer a progressivement passé la main à Steeve Teriitehau ; et définitivement au milieu de 2022. Au congrès de fin 2023, D’Almeida était encore dans l’avion, au moins comme copilote...

Les 3 000 adhérents déclarés en 2022 sont d’origine pluriethnique et la Fédé est aussi très discrète quant à l’indépendance. La défense de l’emploi local fut, dès sa création, l’un de ses axes majeurs, puis la participation à l’Intersyndicale vie chère (avec encore D’Almeida en personne), mais aussi des axes plus corporatistes : réforme de la fonction publique et modification du statut des contractuels. Elle fut également la plus engagée pour les réformes de la CAFAT (voir plus loin) la Sécu du Caillou, notamment pour la suppression des plafonnements des cotisations sociales qui arrange bien les cadres mais est l’une des causes des trous de cette Sécu.

Quelques dissidents également de la Fédé : celui en 1978 de la fondatrice du SLUA avant un passage à l’USOENC ; ceux de LKU et Goyetche déjà mentionnés ; un autre en 1982 qui part à FO pour atterrir à la CGC.

* L’UT CFE-CGC

L’Union territoriale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (on dira CGC)[35], est née en 1996 du regroupement de deux syndicats concurrents (l’un du privé, l’autre du public) les deux affiliés à la CGC de Métropole ; elle est surtout présente dans le secteur public. Christophe Coulson est aux commandes depuis 2008 et est fonctionnaire, comme ses prédécesseurs, dont deux sont entrés au gouvernement, la plus connue étant Sonia Backès (on en reparlera) ; Coulson sera également tenté par la politique, mais avec peu de succès.

La CGC participe, même dans la rue, aux pressions de l’Intersyndicale vie chère, mais comme son homologue de la Métropole, elle est professionnelle, pragmatique et responsable. Forte dans la fonction publique, elle y talonnait la Fédé et la dépasse en 2022, et est le syndicat préféré des enseignants du secondaire, dont beaucoup de Zoreils fiers d’être cadres. Elle est plutôt marginale dans le privé et était passée sous la barre des 5 % en 2014.

* LA CSTC-FO (Confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-Force Ouvrière)

On dira FO ; elle fut créée en 1953, copie de celle de la Métropole en tant que CGT-FO NC contre le syndicat Autonome d’obédience communiste[36]. Elle s’est transformée en Confédération CSTC-FO en 2012. Un peu comme en France, réformiste au départ, et même encouragée par la droite loyaliste pendant les Événements pour faire contrepoids aux organisations de l’époque USTKE et USOENC favorables à l’indépendance, elle milite ensuite pour le Pacte social et eut cependant plus tard tendance à se radicaliser. Didier Kaddour[37] incarnait cette nouvelle ligne et prenait à la fin des années 2000 les commandes à Jean-Claude Nègre ; s’ensuivit un bras de fer où le second fut battu : il prit sa retraite et partit se syndiquer au… SOENC retraites. L’itinéraire de Kaddour dans le syndicalisme est l’un des plus originaux (bien qu’il y ait forte concurrence : on passe, rappelons-le, avec agilité d’une boutique à l’autre, puis à une autre…) : USOENC (leader du SOENC Banques) pendant 16 ans jusqu’en 2004 ; CSTNC avec Néa pendant un an et demi avant d’arriver à FO en 2006.

FO tente et réussit à attirer, pour renforcer sa représentativité, des radicaux dissidents de l’USOENC (Juni puis d’autres) ainsi que d’autres petits syndicats dont en 2016, le Syndicat Solidarité NC. FO est en partenariat avec FO de Métropole et Jean-Claude Mailly ne disait que du bien de son homologue. On ne sait pas ce qu’il en est après la retraite de Mailly et de ceux qui l’on suivit.

Comme l’USTKE, FO a quitté́ l’Intersyndicale sur la vie chère en mai 2012 ; la ligne dominante resta assez radicale et elle rencontra un certain succès.

I-323 Les syndicats locaux, sans affiliation avec des syndicats de Métropole

* La COGETRA

La Confédération Générale des Travailleurs de Nouvelle- Calédonie (sans équivalent donc en Métropole) était en quatrième position en représentativité en 2014 ; elle a maintenant fortement régressé. Elle est assez récente, issue d’un regroupement en 2005 de deux syndicats minoritaires modérés ; elle fédérait en 2014 une mosaïque de petites organisations dont certaines radicales : en 2008, le STOP (Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique, à majorité wallisienne) dont le dirigeant était un transfuge de l’USTKE, après un passage, encore, par le SLUA. Ce ne fut donc pas un mariage d’amour mais un mariage de raison : obtenir au moins 5 % aux élections professionnelles, et siéger dans les instances paritaires ; la loi de 2006 relative à la représentativité était en négociation ; il ne restera, on l’a vu, que 7 syndicats représentatifs sur 16 organisations.

Son dirigeant actuel, depuis 2008, Jean-Pierre Kabar siégeait au conseil d’administration de la CAFAT et y siège encore en 2022. Une tradition de la maison ; et la COGETRA a participé activement à l’Intersyndicale. Des rumeurs circulaient en 2017 sur le passage d’une partie de la confédération à la CGC ; ces rumeurs semblaient se confirmer en 2018. On n’a rien compris à ce qui a suivi ; ce qui est sûr, c’est que la COGETRA a beaucoup perdu et que la CGC a cartonné…

* La CSTNC (Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie)

Créée donc en 2005 après le départ de Néa et de Kaddour de l’USOENC. Néa, ancien gauchiste indépendantiste kanak des Foulards rouges dans les années 1970, fut donc, avant et après 2005, leader dans le secteur du nickel de l’USOENC jusqu’en 2012 mais s’essouffla par ses actions souvent aventuristes et fut ainsi viré, on l’a vu, de l’USOENC. Ce nouveau syndicat lancera des grèves très dures qui entraîneront quelquefois contre lui des manifestions unitaires des patrons et des autres syndicats. Malgré le départ de Kaddour en 2006, la lutte dure continua à la SLN, en particulier en 2006-2007 ; ce fut l’outrance (avec propos xénophobes sinon racistes) et l’échec : il sortit du conflit en offrant sa démission de la SLN et partit en retraite, mais pas du syndicat. Parallèlement, il géra quelques affaires.

Son syndicat (c’est toujours le patron officiel du CSTNC[38]) passa de près de 12 % de représentativité en 2007 à 6 % en 2013-2014 : la sixième et dernière des organisations représentatives ; elle l’est encore actuellement.

I-323 Un petit mot (pour équilibrer…) sur les organisations patronales

Un peu comme en Métropole, on trouve le Medef.nc pour les grandes entreprises, la CPME (Confédération des moyennes et petites entreprises) pour les moyennes, l’UPA (Union professionnelle artisanale) et la CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) pour les petites et très petites. Là aussi, des allers et retours d’organisations de secteurs apparaissent entre le Medef et la CPME qui, évidemment, se livrent à une forte concurrence. Les rapports entre ces organisations patronales et les syndicats sont marqués par de vifs échanges, souvent plus exacerbés qu’en Métropole. Dans les négociations et accords avec les syndicats et les politiques, la CPME est le partenaire le plus sûr (par exemple pour l’Agenda partagé[39]), le Medef s’opposant souvent à des accords quasi-unanimes.

I-33 Les luttes syndicales comme catalyseurs des réformes économiques acceptées de temps en temps par les politiques

Les luttes sociales furent toujours âpres, souvent à l’initiative d’un syndicat pour contrer des licenciements visant quelquefois ses adhérents. J’allais écrire le plus souvent… C’est malheureusement vrai ; cependant les revendications syndicales de base ne furent pas si rares. Malgré la situation très éclatée, des Intersyndicales sont nées concernant les problèmes transversaux dont la représentativité (Pacte social de 2000) et plus récemment la lutte contre la vie chère., maintenant morte, donc, d’après Guénant (voir plus haut).

I-321 L’Intersyndicale : surtout un front commun contre la vie chère

* Un front commun dynamique

Un important mouvement contre la vie chère (mouvement que l’on retrouve en général dans l’Outre-mer) fédéra la plupart de ces syndicats, dans une Intersyndicale où l’USTKE et FO restèrent cependant en retrait. Les locomotives de cette intersyndicale, aidée par des experts zoreils, furent sans aucun doute l’USOENC avec Guénant et la Fédé où D’Almeida avait quitté la direction mais était encore dans l’avion ; mais la CGC et la COGETRA ne sont pas restées les bras croisés. De 2011 à 2014, ce mouvement, avec manifestations et blocages, a remporté des débuts de succès ; mais la mise en œuvre des accords posa souvent question.

Tout commença vraiment en 2011, avec cette Intersyndicale nouvelle, des mouvements sociaux en mai et l’élaboration d’un Préambule en octobre visant à réduire les inégalités et l’injustice sociale et à améliorer le pouvoir d’achat. Le mouvement social prit, toute proportion gardée, au milieu de mai 2011, une ampleur rarement connue en Métropole : 25 000 personnes en manifestations sur le Caillou (selon la police ou les syndicats ?…), « … 10 % de la population du pays. À l’échelle de la France métropolitaine cela ferait 6 millions de manifestants, ce qui correspondrait presque à une insurrection » écrivait l’Intersyndicale[40].

Ce préambule fut intégré aux accords économiques et sociaux signés en juin 2012 entre l’Intersyndicale et les partis politiques du seul Congrès, sans passer par le gouvernement. Le gouvernement de l’époque était dirigé par Harold Martin et la droite, mais par accord politique entre loyalistes et indépendantistes, le Congrès était dirigé par un Kanak indépendantiste[41] Rock Wamytan. Parallèlement, en septembre 2011, le Congrès avait adopté le principe d’une refonte générale de la fiscalité, avec la mise en place d’une Taxe générale sur les activités (TGA, appellation à cette date de la TVA, la Taxe sur la valeur ajoutée). Une loi du Pays fut votée en mars 2012 pour son entrée en vigueur au 1er janvier 2013 ; ce projet fut ensuite mis en veilleuse... jusqu’en 2016.

Deux axes de lutte et non pas un seul étaient donc mis en avant. Le premier concernait la répartition des revenus : la réduction des inégalités (par la redistribution des revenus par la fiscalité) sachant que d’autres luttes avaient amené, après celle du Pacte social, à une forte revalorisation du SMG de fin 2009 à 2013 (+ 15 % avec une inflation de seulement 5 % sur la période). Le second axe, la lutte contre la vie chère, était nettement plus fédérateur car il concernait toutes les classes sociales et apparaissait dominant dans la communication. On a déjà évoqué les réticences de l’USTKE à cet axe qui évite de demander des augmentations de salaire pour défendre le pouvoir d’achat. Les syndicats réformistes appliquaient en quelque sorte la stratégie de Sarkozy (« Le président du pouvoir d'achat », en 2008[42]) : faire baisser les prix plutôt qu’augmenter les salaires

* L’intervention plus déterminante du politique quand le parti Calédonie Ensemble s’apprêtait à prendre le pouvoir

Tout s’accéléra en 2013. Après 12 jours de conflit dit grève générale, avec pour le moins troubles à l’ordre public, le premier Protocole de fin de conflit vie chère fut signé fin mai au Haussariat entre cette Intersyndicale, le patronat (qui n’avait pas fait partie des négociations mais qui imposa sa présence en dernière minute). Plus exactement « Les responsables politiques et les acteurs économiques et sociaux […] prennent 14 engagements », dont avant tout une baisse immédiate des prix de 10 % et leur gel jusqu’au 31 décembre 2014. Il s’agissait également de l’application des accords économiques et sociaux signés en juin 2012, dont la réforme de la fiscalité avec la mise en place de la TGA au 1er juillet 2014. Mathias Chauchat, professeur de droit public à l’UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) auteur d’une intéressante analyse des institutions[43] et soutien des indépendantistes de l’UC de Rock Wamytan, pensait, avec d’autres, qu’il était « à craindre, malgré l’engagement sincère des grands syndicats, que ce protocole d’accord ne soit qu’un petit moment de la vie ordinaire de la Nouvelle-Calédonie ». Il n’avait pas tout à fait tort ; d’autant plus qu’arrivait en 2014 une série d’élections, municipales et provinciales.

Le programme de campagne du parti Calédonie Ensemble (CE) loyaliste de centre-droit mais progressiste en matière sociale, avait prévu une Conférence économique, sociale et fiscale (CESF) pour définir, en concertation avec l’ensemble des forces politiques et les partenaires sociaux, les grandes réformes à effectuer dans ces domaines et l’échéancier de leur mise en œuvre entre 2014 et 2019. CE obtiendra (peut-être avec cette initiative) une majorité relative au Congrès et au gouvernement ; son leader Gomès avait déjà été élu député à l’Assemblée nationale (sous l’étiquète UDI) en 2012, avec Sonia Lagarde, également de CE, mettant ainsi fin à une longue hégémonie RPR-UMP.

Bref, ce fut la confirmation de l’hégémonie de CE et de son leader sur une droite divisée et éclatée et de son jeu complexe tant avec les syndicats qu’avec les indépendantistes. C’est vrai, l’intersyndicale fit pression sur les politiques ; mais on peut se demander si Calédonie ensemble n’a pas instrumentalisé cette pression pour devenir le premier parti de la droite loyaliste.

* La victoire provisoire de l’Intersyndicale en 2014

Cette conférence eut lieu fin août 2014 et aboutit à la signature, dont celle du Haussaire[44] et du gouvernement mais sans celles de FO et de l’USTKE pour les syndicats et de l’UC pour les partis politiques, d’un Agenda économique, social et fiscal partagé destiné à réformer le financement des régimes sociaux et la fiscalité. Étaient prévus : la création d’une CSG (Contribution Sociale généralisée) nommée là-bas CCS (Contribution calédonienne de solidarité) pour financer les régimes sociaux ; le retour du serpent de mer TVA maintenant nommée TGC (Taxe générale à la consommation) pour le 1er janvier 2016 accompagnée d’une Loi sur la compétitivité pour éviter le caractère éventuellement inflationniste de la TGC ; la mise en place, également en 2016, d’un fonds pour les générations futures, alimenté par une redevance d’extraction minière à créer ; la création d’un impôt sur les plus-values immobilières et mobilières (IRVM). Il ne s’agissait que d’un protocole d’accord : les lois proposées devant être votées par le Congrès et mises en œuvre par le gouvernement.

De juin 2014 jusqu’à décembre, le gouvernement (de Cynthia Ligeard) est un Contrat de gouvernance solidaire qui lie les trois partis politiques non indépendantistes ; il tombera en décembre au Congrès, justement par un désaccord entre CE et les autres partis de droite sur les réformes. Le premier gouvernement Philippe Germain de CE ne sera mis en place qu’en avril 2015 grâce à l’appui des indépendantistes mais après une crise politique conséquence du système électoral et politique mis en place. On y reviendra dans la partie politique.

Là encore en août 2014 le scepticisme fut de rigueur. La Fédé fit part de ses doutes quant à la possibilité de mise en œuvre des aspects fiscaux ; elle a ensuite réagi plus vigoureusement début 2015 en critiquant très vivement à la télévision les lois adoptées fin décembre 2014. Elle considérait que les réformes fiscales alourdissaient les impôts des plus pauvres et des classes moyennes (par la CCS-CSG touchant en particulier les fonctionnaires) tandis que les niches fiscales perduraient pour éviter d’alourdir ceux des plus riches.

Ce qui entraîna quelques frictions avec l’USOENC qui s’est sentie critiquée ; d’autant plus que la Fédé affirmait de plus en plus sa volonté de se développer dans le secteur privé. L’USOENC et Guénant ne disaient pourtant pas les choses différemment avant la sortie de crise d’avril, pour expliquer la chute du gouvernement (dans le journal du syndicat, Le Banian) : « Pourquoi ce gouvernement est tombé ? Parce que trois malheureuses réformes fiscales ont été présentées au Congrès : la CAIS (Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés), l’IRVM, la CCS, et là, comme par hasard, tous les lobbys que peut comporter l’économie calédonienne se sont réveillés ! Ebahis ! Horrifiés : "Comment ? Ils veulent toucher à la fiscalité du capital ? Ils sont devenus fous ! C’est tous des vilains socialistes !" ». On ne connaît pas les réactions des autres partenaires de l’Intersyndicale, mais à cet égard une certaine unité a continué malgré quelques fissures.

* La lutte continua, mais l’Intersyndicale est morte, avec quelques soubresauts

Ce n’était en fait pas encore gagné. L’Intersyndicale mobilisa en septembre 2016 pour accélérer le passage au Congrès des lois de Pays relatives à la TGC et à l’Accord de compétitivité qui encadrait les marges. La TGC serait alors mise en place en 2018, après une période d’essai de 18 mois[45] ; elle se substituera à une multitude d’autres taxes avec un rendement équivalent représentant environ 15 % du PIB.

Le Medef local était pour la première loi mais s’opposait à la seconde (l’accord de compétitivité) au nom de la liberté d’entreprendre ; la CPME ainsi que l’UPA (Union professionnelle artisanale devenue peu après, en 2016, U2P[46], Union des entreprises de proximité) étaient pour. Au niveau politique CE était pour, le parti Les Républicains contre. Au niveau syndical la plus grande partie des syndicats étaient pour ; sauf quelques-uns et non des moindres. Sauf le SOENC Commerce (par neutralité politique…) ; ce qui n’a pourtant pas ému outre mesure l’USOENC où les contradictions persistaient. Sauf FO (qui avait quitté l’Intersyndicale en 2012) avec un argument croustillant de son nouveau secrétaire général Trujillo : « Si les caisses sont vides, on aura moins de marge de manœuvre pour négocier avec les patrons » ; autrement dit, vive les marges des patrons reversées aux salariés dans les négociations car les consommateurs paieront ! Sauf l’USTKE qui ne manifestera pas.

Notes

[1] Israël H. (2007) Une histoire du mouvement syndical en Nouvelle-Calédonie, Éditions Île de Lumière.

[2] DTENC (Direction du travail et de l’emploi de Nouvelle-Calédonie) Tromparent D. et Vieille H. (2014), Des clés pour comprendre les syndicats de Nouvelle-Calédonie, chronique de leur origine, leur histoire et leur évolution, Editions Djubea ; on peut le lire sur la Toile ; et ça vaut plus qu’un coup d’œil, car c’est vivant : on a l’impression de vivre tous les moments décrits et de côtoyer les personnages :

Voir aussi, plus ancien : Segal J-P. (2009), Le monde du travail au cœur du destin commun, Employeurs, syndicats, salariés : dialogues en construction, éditions DTE (avant-propos de Pierre Garcia, directeur du travail et de l’emploi).

[2] Interview d’Henri Israël en 2012, in DTENC (2014).

[3] Op. cit.

[4] Ibid.

[5] Dite depuis longtemps La Fédé ; c’est son petit nom, son nom étant impossible à retenir. C’est maintenant (depuis 2022 ou 2023) son appellation officielle, car elle souhaite (depuis quelques années) se développer dans le secteur privé.

[6] Ibid.

[7] La loi de 2006 relative à la représentativité définit, au niveau global, cette représentativité par plusieurs critères, dont le fait d’avoir obtenu plus de 5 % des voix aux élections professionnelles ; il ne restera que 7 syndicats représentatifs sur 16 organisations.

[8] Source DTENC. Voir à Élection des délégués du personnel - Représentativité syndicale :

Etudes & Statistiques | Direction du Travail et de l’Emploi - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

[9] DTENC, op. cit.

[10] Voir l’interview de Didier Guénant-Jeanson en 2014, sur Calédonie 1ère, au moment des mouvements de l’Intersyndicale contre la vie chère :

[11] Du nom de son secrétaire général de l’époque, Didier Guénant-Jeanson. Ce petit coup de griffe, souvent amical, renvoie au Château Hagen, belle résidence coloniale bien connue à Nouméa.

[12] DTENC 2014, op. cit. ; toutes les citations qui suivent proviennent de cette source.

[13] J’ai beaucoup travaillé avec lui quand je sévissais encore au cabinet Syndex sur le Caillou, après ma retraite d’enseignant-chercheur. Nous sommes restés très proches après sa propre retraite de dirigeant syndical, en 2015, alors que nous n’arrêtons pas de nous chamailler.

[14] Voir (DTENC, op. cit.) les détails de la longue lutte farouche entre lui et Guénant, non pas, curieusement, dans le chapitre consacré à l’USOENC, mais dans celui dédié à la CSTNC : deux lignes politiques, mais surtout deux égaux de deux coqs ; c’est assez courant, et pas seulement sur le Caillou.

[15] Guénant, de 1994 à 1997, travaille, au nom de l’USOENC, sur le dossier de mise en place de la fameuse Usine du Nord, en prônant un accord entre la SMSP et la SLN ; Néa défend au contraire la position de la SLN.

[16] Encore le pavé de la DTENC, 2014, op. cit.

[17] Juni fut soutenu par la représentante locale du cabinet Syndex, notamment dans la presse et à la télé. Syndex est un cabinet d’expertise comptable proche de la CFDT (mais indépendant) qui travaille depuis la fin des années 1970 avec les Comités d’entreprise, les CE (devenus en France, en janvier 2020 Comité social et économique, CSE, mais maintenus comme CE sur le Caillou). Elle fut virée à la fois de Syndex et du Caillou… Une partie de l’USOENC vécut ainsi dans l’opposition, dont le secrétaire général qui prendra la suite de Guénant.

[18] Cette affaire reste trouble, pleine de non-dits ou de trop-dits. D’ailleurs, l’intéressant pavé de la DTENC est d’une discrétion de violette sur cette affaire. Guénant aurait accepté de virer Underwood, un État dans l’État, ou un électron libre (selon Guénant lui-même et bien d’autres) mais plus tard et surtout pas sous la pression médiatique. Juni n’accepta pas et c’est lui qui fut viré.

[19] Un nouveau clash aurait pu se produire le soir, au diner d’adieu, quand Berger, remettant son cadeau à Underwood, lui dit, le sourire au lèvre : « Ce n’est pas une photocopieuse ! » ; un ange passa, mais ce fut tout.

[20] Précisons : Guénant, adepte de l’oralité, peut parler sans note pendant des heures (et pas pour ne rien dire !) et est une bête de radio et de télévision ; Poaniewa est plus réservé, c’est le moins que l’on puisse dire, mais plus organisateur.

[21] Les cause de cette nouvelle crise, grave et même très grave, ne furent pas développées dans la presse ; de même que ce qui se passa au congrès de fin 2023. Nous n’en dirons pas plus.

[22] Voir et entendre Burette à la radio RRB après le congrès ; le fond de la crise interne n’y est pas explicité :

[23] Sur NC la 1ère, Syndicats : Milo Poaniewa évincé de l’Usoenc, 26 août 2022. Burette n’est pas un inconnu à l’USOENC ; il était déjà pressenti candidat contre Poaniewa au congrès de 2019 ; il aurait renoncé par éthique ; la candidate qui l’a remplacé au pied levé n’a pas réussi.

[24] Rappelons que souvent (pas toujours) cette position cache une arme anti-indépendantiste.

[25] Source : DTENC 2014, op. cit.

[26] On trouve dans le travail de la DTENC de 2014 un début de biographie sur ce « gamin du faubourg Blanchot » de Nouméa.

[27] « La Gaule… Nos ancêtres en tribus y vivaient / C’étaient de pauvres gens habitant les forêts / Ou sur le bord des lacs. Toute leur nourriture / Venaient des animaux, ainsi que leur vêture. / Sans culture et sans arts. C’étaient de vrais sauvages ; / Mais leur pays baigné par de lointains rivages / Attiraient Wisigoths, Vandales et Germains / Venant de l’orient… et, du Sud, les Romains. […] Chez les peuples mineurs, seuls sont instruits les prêtres / Leur pouvoir vient de Dieu que personne n’a vu, / Mais cela suffit pour qu’ils agissent en maîtres / Et soient par presque tous, comme tels reconnus… / Au-dessous sont les grands : ducs, marquis, princes, rois, / Les vassaux, leurs guerriers… et tous ces parasites, / Inutiles, gênants, se proclamant l’élite, […] Vous vous souvenez bien de Copernic, j’espère, / Qui jadis avait fait la lecture au Saint-Père / Du système du monde où la terre tournait ; Système que le pape aussitôt condamnait… ? / Or un autre savant, Galilée, Italien, / Respectueux du pouvoir et docile chrétien, / Fut amené sans crainte à conclure de même / Et voulut proclamer la bonté du système… / Aussitôt le Saint Siège accusa d’hérésie / Crime sans aucun sens mais non pas sans sanction / Déféra Galilée à l’Inquisition / Il dut se rétracter pour conserver la vie. […] Avec Karl Marx, Engels, c’est la question sociale / Mise au point. Jusqu’ici nous avions tâtonné : Babeuf, Fourier, Blanqui, avaient bien deviné / Qu’en mettant en commun la production mondiale / L’humanité ferait un grand pas en avant. […] Quand un monde conscient et bien organisé / Sera débarrassé des gangues religieuses / Qui jusqu’à là l’auront retenu prisonnier, / Alors il sera mûr pour la période heureuse ; / Unité de la France - Unité de l’Europe / Sans dissidences, sans élément interlopes / Puis Unité du Monde… Radieuse unité / But, symbole et triomphe de l’humanité ! ». (Fin).

[28] Il s’agit des transferts de fric (des subventions, pas des prêts) de la Métropole vers la Nouvelle-Calédonie, essentiellement pour couvrir les coûts des activités régaliennes sur le Caillou, mais pas seulement. On y reviendra en détail plus loin, car c’est une question centrale qui rendrait (selon les loyalistes) impossible l’indépendance : si plus de transferts, retour à l’âge de pierre, ou pas loin…

[29] Calédonie 1ère, émission Questions Avenir du 10 avril 2018.

[30] Il aime raconter (et avec gourmandise) ses prises de bec mémorables avec Jacques Lafleur au début de son mandat, ou ses discussions avec Philippe Gomès (le patron du parti centriste Calédonie ensemble ; on y reviendra).

[31] Continuons en racontant une nouvelle fois (voir l’introduction de la Saison 1, avec plus de précisions) une anecdote qui m’a profondément marqué. Au défilé du Premier mai 2018 auquel je participai pour la première fois (j’étais depuis 2016 retraité du cabinet Syndex et avait abandonné mon devoir de réserve) j’avais compté 3 ou 4 Caldoches ou Zoreils et peut-être 2 Wallisiens sur quelques milliers de manifestants. Glaçant… Un ami syndicaliste de l’USTKE (faisant parti d’une intersyndicale à un Comité d’entreprise pour lequel j’intervenais) m’avait demandé, gentiment et très étonné, ce que je faisais là ; il ne dit pas « Un Blanc et travaillant au cabinet Syndex, très lié à l’USOENC » mais le pensa très fort. Je raconte aussi cette histoire, bien transformée, dans la première des Nouvelles calédoniennes (voir la bibliographie).

[32] Voir le pavé de la DTENC pour une histoire plus complète et plus vivante.

[33] Les deux vieux D’Almeida et Guénant s’entendaient, avant leur retraite, le premier en 2011 et le second en 2015, comme larrons en foire, en particulier dans l’Intersyndicale contre la vie chère.

[34] Toujours DTENC 2014, op. cit.

[35] Sa représentativité est nettement plus forte actuellement que celle de la CFE-CFG de Métropole, grâce donc aux profs et instits, mais aussi avec l’entrée de pas mal d’employés.

[36] La scission en France est bien antérieure ; elle date de 1947, la CGT dominée par les communistes refusant le Plan Marshall états-unien ; c’est le début de la guerre froide qui va également se développer entre les deux CGT, CGT et CGT-FO. Certains historiens (voir l’article de Wikipédia sur la CGT-FO) prétendent que FO fut financée par l’AFL-CIO américaine et la CIA.

[37] Firmin Trujillo le remplace depuis juin 2016.

[38] Cependant, c’est Albert Qala qui semble tenir les rênes. On peut voir Néa, bien vieilli, parlant des incidents de Kouawa, mine de la SLN :

https://www.youtube.com/watch?v=qlOEOnUjDYo

[39] Voir plus loin.

[40] Intersyndicale, USOENC, Fédé, COGETRA-NC, CFE-CGC, (2012) Les accords économiques et sociaux. On y trouve la Plateforme commune de l’Intersyndicale déposée aux autorités ainsi que la délibération (obtenue sous la menace d’une manifestation lors de la venue de Sarkozy pour l’inauguration des Jeux du Pacifique) du Congrès de septembre 2011 créant une Commission spéciale auprès du congrès pour l’élaboration et le suivi d’accords économiques et sociaux. On y trouve également les accords économiques et sociaux de juin 1212.

[41] C’est un peu compliqué… On reviendra sur ces aspects politiques : évidemment, le social, l’économique et le politique sont très imbriqués.

[42] Par exemple par la Loi de modernisation de l'économie (dite LME), votée en août 2008 avec une Autorité de la concurrence aux pouvoirs élargis.

[43] Chauchat M (2011) Les institutions en Nouvelle-Calédonie - Institutions politiques et administratives, CDP Nouvelle-Calédonie. Voir également sur la Toile, son article très critique : Protocole d’accord « vie chère » au Haussariat, du 27 mai 2013.

[44] Terme familier pour « Haut-commissaire », souvent utilisé sur le Territoire, comme le Haussariat.

[45] On y reviendra encore.

[46] L’UNAPL, organisation représentative des professions libérales rejoint l’UPA en tant que 4ème composante. L’UPA devient ainsi l’U2P.