III – Le politique : l’éclatement des deux camps et les tentatives de consensus qui n’ont pas abouti

Le politique en Nouvelle-Calédonie doit prendre en compte les profondes divisions ethniques qui se traduisent par la lutte pour ou contre l’indépendance. Compte tenu de cette fracture, le système électoral choisi en 1988, après la quasi-guerre civile (dite, rappelons-le, « Les Événements ») ne peut être qu’un système à la proportionnelle qui induit la politique, sinon la politicaillerie.

Les contraintes politiques fondamentales sont d’abord celles des accords (de Matignon-Oudinot en 1988 puis de Nouméa dix an plus tard - pour éviter le retour des événements) qui sont inclus dans la Constitution française. Le rêve d’autres possibilités intermédiaires entre, d’une part le statu quo avec très large autonomie, d’autre part la rupture totale, serait l’indépendance-association, plus exactement la pleine souveraineté avec partenariat privilégié avec la France, ou une autre construction du même genre. Mais, soyons cash, le pouvoir économique, en quasi-totalité, et politique, en grande partie, reste et restera aux mains des Blancs, au moins pour un temps, indépendance ou pas.

La situation politique était en 2018 inextricable et d’autant plus préoccupante que les deux camps étaient éclatés, peut-être par les non-dits quant aux solutions intermédiaires. En 2023-2024, c’est sans doute pire…

* En 2018, un rapport de force arithmétique sans doute en faveur du non à l’indépendance ; mais seulement arithmétique…

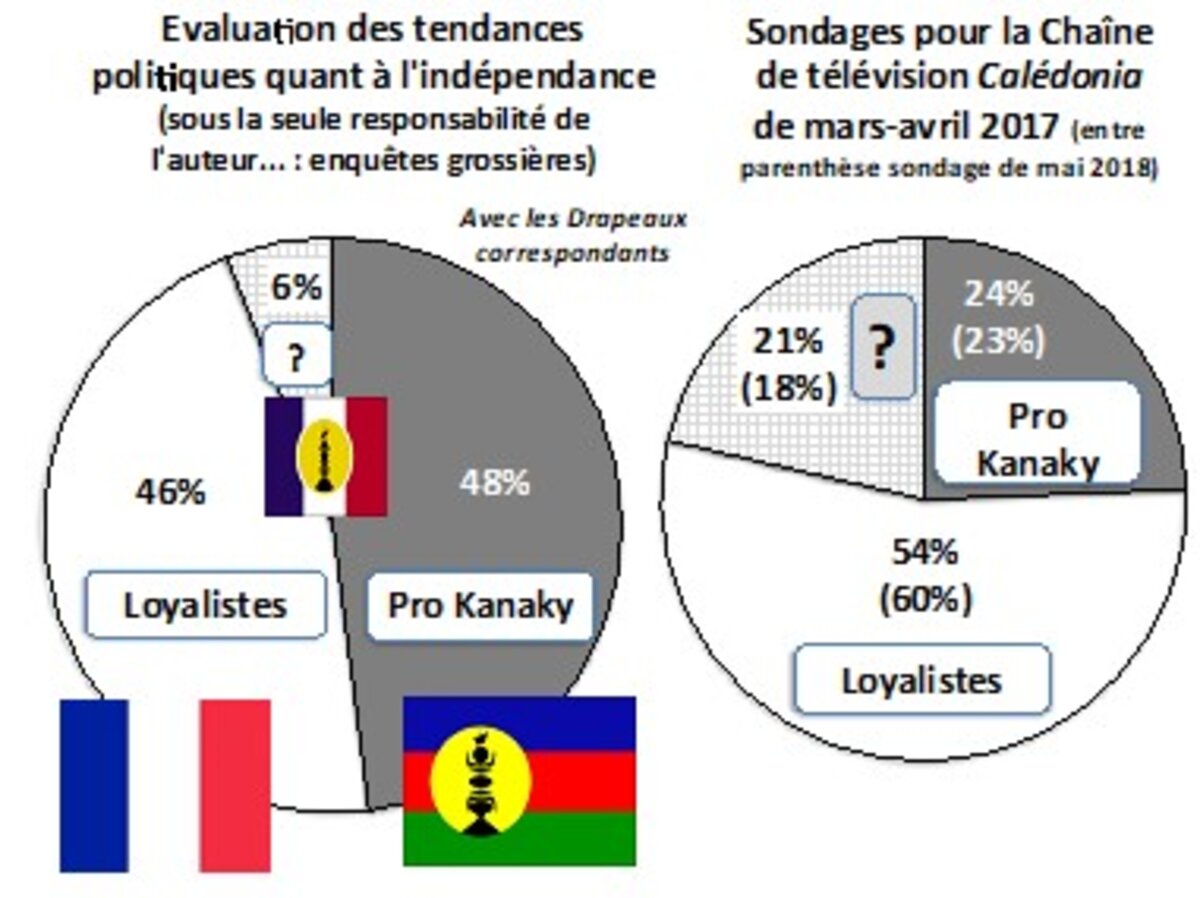

On proposait dans le bouquin publié en 2018, à partir des recensements et de ses incertitudes, ainsi que de leur analyse et d’enquêtes de terrain (genre micros-trottoirs, donc évidemment sans aucune prétention statistique) une analyse arithmétique figée des loyalistes ou indépendantistes selon l’origine ethnique. Cette arithmétique avait en fait peu de sens (et n’en a toujours pas cinq ans plus tard) : tout peut évoluer selon la dynamique politique ; cependant les camps indépendantistes et loyalistes se recoupent sans aucun doute avec, respectivement, les Kanak et les Européens et leurs affidés.

En outre, depuis 2014 (on l’ignorait évidemment en 2018, le denier recensement n’ayant été effectué qu’en 2019) une partie non négligeable des Européens ont quitté le pays (et ça semble continuer) ; mais la plupart ne pouvait sans doute pas voter aux trois référendums. Il n’empêche, les Kanak et métis se sentant Kanak compte maintenant pour au moins la moitié de la population. Mais, encore une fois, il n’y a pas que l’arithmétique ; quoique, donc…

Un sondage de mai 2017, commandé par la chaîne de télévision Calédonia[1], donnait un résultat très en faveur du Non et renforçait l’optimisme des loyalistes. Ce seul sondage connu début 2018 était en effet sans appel ; il confirmait, en pire ou en mieux (c’est selon) ce que les loyalistes claironnaient depuis des années à partir des élections locales : 30 à 40 % de Oui à l’indépendance seulement. Mais ce n’est pas le même corps électoral et les Kanak votent peu pour les élections locales et régionales. Cet optimisme pouvait, avant ce sondage, s’apparenter à la méthode Coué. Mais, bien que la méthode du sondage ait été approuvée, le nombre de non-inscrits (près de 40 %) biaisait sans doute les résultats. Ce rapport de force très en défaveur des indépendantistes était confirmé un an plus tard en mai, par un nouveau sondage, juste avant la venue de Macron, quelques mois seulement avant novembre 2018 et avec la question enfin approuvée en 2018 par un accord entre tous les acteurs[2]. Ceux qui ne se prononcent pas sont probablement en grande majorité des Kanak indécis : on voit mal beaucoup d’indécis chez les Caldoches, Zoreils ou autres minorités ayant le droit de vote au référendum.

Nous avions donc tenté auparavant une évaluation très grossière à partir de la structure de la population doublement corrigée, d’abord par notre correction de répartition de ceux qui refusent de choisir une ethnie (dite communauté) précise, ensuite au doigt mouillé par ce que l’on sait des tendances politiques des communautés : le résultat du premier référendum de 2018 serait selon cette approche plus incertain. L’incertitude restait mais avec un léger avantage aux indépendantistes, cependant non majoritaires.

Les deux sondages donnaient bien, au contraire un sérieux avantage aux loyalistes, Caldoches et leurs affidés. Le président du groupe UC-FLNKS au Congrès, Roch Wamytan avait estimé, pour le dernier sondage, que cette enquête sous-estimait le vote pour l’indépendance et que les simulations réalisées par le FLNKS ne donnaient pas ce rapport de force. Autre méthode Coué ? Tout allait se jouer en fait sur la mobilisation des Kanak. Allaient-ils suivre les appels au vote (sauf quelques indépendantistes radicaux prêts au boycott) et à l’unité indépendantiste ? Allaient-ils suivre l’appel des sirènes loyalistes leur prédisant un avenir, en cas d’indépendance comme une noix de coco ballotée dans l’océan pacifique[3] ?

Fiasco des sondages, assez belle réussite de mes prévisions, cependant un peu trop optimistes : le Oui à l’indépendance atteindra en 2018 43 % des suffrages. Et les référendums continuèrent…

* Un système fédéral interne, élections à la proportionnelle, gouvernement collégial

Les institutions politiques du Caillou étaient caractérisées, dans la partie correspondante de l’ouvrage La Nouvelle-Calédonie face à son destin déjà analysé plus haut, par le concept de « démocratie consociative », gros mot désignant une forme de partage du pouvoir politique dans des sociétés profondément divisées par la religion, la langue ou les ethnies[4]. Sur le Caillou, sans ce système, la quasi-guerre civile serait permanente.

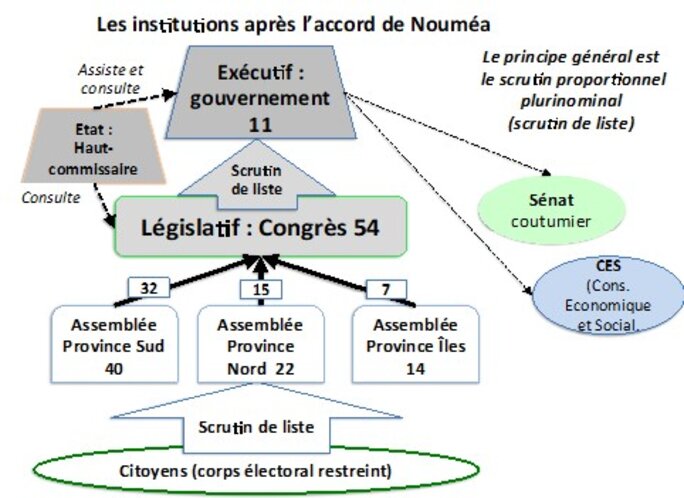

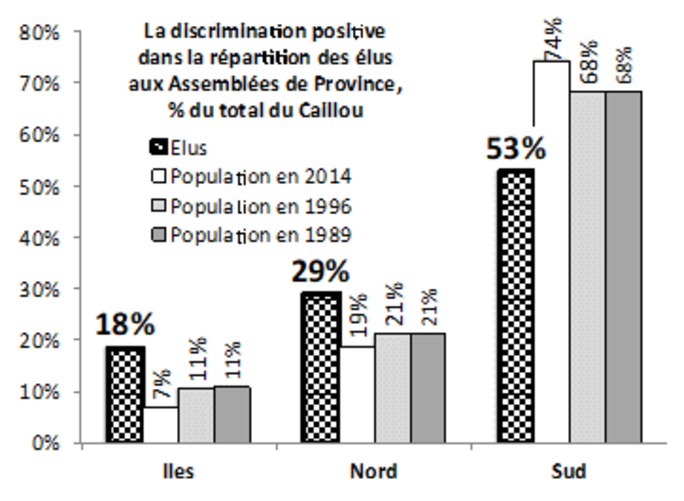

Cette ingénierie institutionnelle fut donc clairement un choix politique des acteurs locaux et de l’État, singulièrement avec les accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa et la loi organique française relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999 qui en a découlé. Deux aspects sont fondamentaux : d’une part la provincialisation qui donne un pouvoir certain aux Kanak dans les régions où ils sont ethniquement majoritaires ; d’autre part le mode de scrutin proportionnel (et avec une discrimination positive électorale déjà évoquée) des Provinces au gouvernement, lequel doit fonctionner de façon collégiale avec recherche d’unanimité mais où les décisions sont en fait prises à la majorité.

Cependant, cette ingénierie politique avait été tentée bien avant : 4 régions (différentes) étaient proposées par le statut Fabius-Pisani. Pas moins de 8 statuts avaient été proposés depuis 1946 ; beaucoup furent mort-nés dont les statuts Lemoine (1984-1985), Fabius-Pisani (1985-1986) et Pons 1 et 2 (1986-1988). Revers de la médaille, cette contrainte à une certaine entente induit souvent des crises gouvernementales typiques de ce type d’institution, comme dans tout système à la proportionnelle.

Le schéma de base des institutions actuelles est le suivant, avec un corps électoral déjà restreint puis gelé (personnes établies sur le Caillou depuis un certain temps[5]). Est indiqué le nombre d’élus par institution dont les poids relatifs sont donc encore marqués par la discrimination positive en faveur des deux Provinces indépendantistes, en particulier selon les listes électorales.

* Comment aborder ici (ou là-bas ; cela dépend…) le politique ?

La troisième partie de ce feuilleton sera structurée en trois volets.

Le premier volet présentera, après une évocation rapide de l’après-guerre et la naissance en 1953-1956 du plus vieux parti du Caillou, l’Union Calédonienne devenant autonomiste puis indépendantiste en 1977, les partis politiques, d’abord indépendantistes, ensuite loyalistes, car les structurations loyalistes semblaient souvent répondre à celles des indépendantistes.

On abordera aussi les coalitions gouvernementales avant et après les accords de Matignon-Oudinot : souvent mariages ou Pacs de la carpe et du lapin. La tentative de Pacs la plus aboutie fut celle, après 2015, entre Calédonie ensemble dirigé par Philippe Gomès et les indépendantistes du Palika, suivis, après hésitations, par l’UC ; nous la définirons par la Tentation du Guépard[6] : « Il faut que tout change pour que rien ne change »). Cette tentative aurait pu éclaircir l’avenir de la Calédonie ; elle a avorté.

On arrêtera l’analyse de ce volet fin 2017, bien après les élections nationales, présidentielles et législatives, mais avant une nouvelle crise gouvernementale d’août jusqu’à la veille de la visite début décembre du Premier ministre Édouard Philippe.

Le second volet est celui de l’analyse du point de vue des diverses institutions dont l’ONU et celles de l’État (en clair de la France, avec moult missions) qui tentèrent de proposer un compromis, celui de l’indépendance-association ou pleine souveraineté avec partenariat ou autre solution peu différente. Les réactions des acteurs du Caillou restaient vives : du côté des loyalistes, dont Gomès, ils demeuraient sourds à ces tentatives ; du côté des indépendantistes elles étaient du même ordre, le FLNKS venant de proposer fin 2017 son projet de Kanaky Nouvelle-Calédonie accédant à la pleine souveraineté.

Après 2017, le gouvernement local était toujours dirigé par Calédonie ensemble qui avait réussi à rallier une grande partie de la droite mais était encore soutenu par les indépendantistes. La question posée au premier référendum avait été fixée. Le Palika venait d’accepter, pour la première fois explicitement, le principe d’une indépendance-association avec une période de transition de 4 ans suivant l’éventuelle indépendance, indépendance-association semble-t-il non rejeté au départ par l’UC. Cependant, en janvier 2018, le Comité directeur de l’UC avait rejeté cette solution : « Les débats furent nourris, les enjeux furent pesés, et à l’issue de ce comité directeur, l’UC est sortie d’un débat qui s’est installé avec d’autres composantes du FLNKS : indépendance avec partenariat (selon le rapport Courtial-Soucramanien) ou indépendance pleine et entière ? Pour les responsables et les délégués de l’Union Calédonienne, ce sera la pleine souveraineté pour le Pays[7] ».

Sur cette alternative fondamentale, le FLNKS était donc désuni[8]. Depuis peu (février 2018) c’est maintenant l’un des seuls points d’accords, l’UC (ayant rejoint le Palika sur cette solution intermédiaire[9]. Mais ce n’est encore que du bout des lèvres : ce n’est qu’un « plancher de négociations »[10].

Les loyalistes avaient retrouvé une certaine unité pour que le Caillou reste dans la République ; ils étaient plus convaincus que jamais que le résultat du référendum serait en leur faveur. Malgré des oppositions quant à la politique économique (Calédonie ensemble étant toujours progressiste au niveau social et interventionniste quant à la politique économique, leurs alliés restants adeptes du libéralisme économique) ils envisageaient la fin de la revendication indépendantiste après leur victoire en novembre avec un accord supprimant les deux autres référendums prévus par les accords de Nouméa.

L’État n’était pas resté inactif : une visite en décembre 2017 du Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, appréciée par tous ; une bévue de Manuel Valls en février 2018 lors de sa visite ; Philippe ayant réussi à mettre d’accord en mars les acteurs locaux sur la fameuse question posée ; enfin la visite du président Macron en mai, encore saluée par tous les acteurs ou presque.

Un équilibrisme remarquable de notre Jupiter : plutôt discrètement favorable au maintien de la Calédonie dans la République, il aurait pu affirmer en cas d’indépendance que les liens continueraient à persister comme il l’avait prévu. Le tic de langage du « en même temps » appliqué aux contradictions sociales du Caillou…

On laisse pour le troisième volet la dernière période, pour de multiples raisons. La première est qu’il s’agit plus d’actualité que d’histoire ; la seconde est que c’est la période des trois référendums successifs qui se sont soldés par le non-accès à l’indépendance ; la troisième est que Macron va, par son évolution depuis 2017, transformer radicalement les rapports entre l’État et le Caillou : finie la neutralité (souvent feinte), Vive la Calédonie française !

III-1 Les partis politiques du Caillou et les coalitions jusqu’au premier référendum de 2018

La division gauche droite n’est pas vraiment pertinente en Nouvelle-Calédonie, quoique… L’aspect nationalisme du triptyque de Touraine est évidemment dominant dans la sphère politique : loyalistes contre indépendantistes (oublions la roue de secours des nationalistes calédoniens[11]…) ; mais les premiers sont rarement de gauche et les seconds, n’aimant pas les premiers, ne sont pas souvent sympathisants de la droite. Aux élections nationales, une division droite gauche réapparaît, certains partis indépendantistes appelant à voter à gauche.

Toute tentative d’éclairage est sportive : une chatte aurait du mal à y retrouver ses petits...

On présentera d’abord ces partis, puis les coalitions qui en découlent souvent contraintes par le système, mais pas toujours, avant de tenter d’analyser plus finement les deux dernières périodes : de 2015 à 2017, avant la nouvelle crise, où pouvait apparaître une ouverture de dialogue constructif entre certains loyalistes et certains indépendantistes ; ouverture qui s’est conclue d’abord par une fermeture évidente après les élections nationales de 2017… puis une réouverture. Gardons le suspense ; et on vous dit que c’est compliqué !

D’autant plus que la gauche traditionnelle métropolitaine est quasi-absente du paysage local.

Pas (ou peu ?) de Parti Communiste ; pourtant le PC calédonien créé en 1946 se développa rapidement, en alliance avec des socialistes, dont Pierre Hubert Jeanson, un homme de gauche pour le moins original d’après les on-dit et père du syndicaliste de l’USOENC Didier Guénant-Jeanson évoqué plus haut. Henri Israël[12] indique qu’en « décembre 1944, Pierre Hubert Jeanson, socialiste, lance un appel à l’adhésion adressé “au peuple des Français de Nouvelle-Calédonie“ au nom d’un comité d’action socialiste et communiste “en formation“. “Si nous sommes assez nombreux, annonce Jeanson, nous présenterons une liste aux élections du conseil général sur le programme du Parti communiste français“ ». Ce mouvement fut efficacement contrecarré par les mouvements autochtones chrétiens et un dénommé Lenormand sur lesquels nous allons revenir. L’alliance socialiste-communiste ou d’autres du même type prônées par Jeanson n’ont jamais fait plus que des scores ridicules ; Didier Guénant-Jeanson se rappelle avoir suivi ces résultats décevants à la radio quand il était gamin.

Les Progressistes[13], section locale du PS métropolitain créée en 1981 et qui a pris son nom actuel en 2016, est un petit mouvement généralement allié électoralement au FLNKS mais qui a ouvertement pris position à partir des années 2010 pour le maintien du Caillou dans la France ; on ne sait pas trop où il en est maintenant. Quant aux autres partis de gauche sur le Caillou, il faut bien chercher...

On reviendra sur le FN devenu RN, car son rôle est particulier en Calédonie.

III-11 Les partis et leurs politiques

On passe rapidement sur la période de la Deuxième guerre mondiale, en n’évoquant que deux événements d’importance : le ralliement rapide à la France libre (cependant la légende n’est pas si dorée…) ; la longue présence de l’armée américaine combattant le Japon. Après ces deux épisodes, il faut également introduire le politique par l’évocation du premier grand parti autonomiste du Caillou, à la fois embryon de nationalisme calédonien mais déjà animé par la volonté de destin commun et un slogan : « Deux couleurs, un seul peuple ». Il s’agit de la vieille l’Union calédonienne, l’UC qui donnera bien plus tard l’un des mouvements indépendantistes.

* La Nouvelle-Calédonie intégrant la France libre dès 1940

Le ralliement aux Gaullistes (septembre 1940) fut rapide mais pas immédiat, sous la pression d’une partie de la population mais surtout grâce à la présence du croiseur australien HMAS Adelaide qui avait escorté à Nouméa le nouveau gouverneur gaulliste et arrêté le gouverneur vichyssois et ses forces, le tout sans une goutte de sang versée ; l’attaque de la flotte française à Mers el-Kébir par les Britanniques début juillet 1940 était encore sans doute dans les mémoires.

* L’épisode américain de 1942 à 1945

Après l’attaque de Pearl Harbour début décembre 1941, Roosevelt envoie sur l’Archipel, après accord de De Gaulle, 17 000 GIs en mars 1942. Nouméa compte alors 10 000 habitants et l’île 53 000 (dont 30 000 kanak). Ce sera le porte-avion de la défense puis de la contre-attaque de la bataille de la Mer de Corail : jusqu’à 130 000 hommes et femmes (Américains et Néo-Zélandais) occupèrent le Caillou ; 1 200 000 soldats américains y transitèrent jusqu’en 1945. La modernité arrivait, avec des soldats afro-américains (bien qu’encore ségrégués). Ce serait l’un des déclencheurs du retour de la fierté kanak alors que le statut de l’indigénat ne fut aboli que quatre ans plus tard. On enjolive souvent cette arrivée d’Afro-américains comme catalyseur de la prise de conscience kanak ; certains historiens, sans la minimiser, ne la trouvent pas déterminante ; mais l’arrivée de la modernité, sans aucun doute.

On murmure que certains Calédoniens se seraient bien vus devenir Américains...

* La naissance de l’UC, l’Union calédonienne, en 1953 : Deux couleurs, un seul peuple

C’est là qu’intervient pour la première fois un embryon[14] de nationalisme ; mais seulement un embryon, sur le mode nationalisme calédonien. La fondation de l’Union calédonienne en 1953 fut avant tout une arme anticommuniste mais très autonomiste avec donc un slogan que l’on n’oserait plus utiliser car connoté d’ethnisme sinon de racisme : « Deux couleurs, un seul peuple ». Ce n’était pas vraiment du nationalisme, on n’osait pas encore : on se cachait derrière l’autonomisme accordé par la gauche (loi Deferre). C’est le gaullisme et son jacobinisme-nationalisme bonapartiste qui en vint à bout.

L’UC est effectivement le plus ancien parti néo-calédonien encore existant ; il fut fondé en 1953 par les anciens députés Maurice Lenormand (Européen) et Rock Pidjot (Kanak) sur une base autonomiste et de cohabitation entre les différents groupes culturels. La droite gaulliste prendra cependant le pouvoir dans les années 1970 et l’UC deviendra indépendantiste, avec Pidjot et, plus discrètement, avec Lenormand ; Jean-Marie Tjibaou et Barbançon étaient passés par là. Il faut maintenant lire ce qui suit avec l’éclairage du nationalisme calédonien.

Né en 1913 en France, Lenormand[15] finira ses jours sur la Gold Coast australienne, à 93 ans, après avoir soutenu une thèse de linguistique à 85 ans. Il découvre la Nouvelle-Calédonie en 1934 lors de son service militaire mais y reste, attiré par celle qui deviendra son épouse, une Kanak fille d’un grand chef de Lifou. « Elle est protestante. Lui est catholique. Deux couleurs mais un seul couple » écrit Houdan[16] : un clin d’œil au fameux slogan à venir que nous avons déjà défloré. De retour en Métropole en 1938, il écrit un Manuel du corporatisme - il était à l’époque adepte des idées de la droite maurassienne - mais était en contact avec l’ethnologue Maurice Leenhardt et sera son élève puis, bien plus tard, enseignant aux Langues’O. Il fera la guerre, mobilisé sur le Caillou puis en France. Démobilisé, il entame des études de pharmacie en s’engageant dans la résistance. Il retourne à Nouméa en 1946 et y achète sa pharmacie ; il va contribuer à la création de l’UC en apposant sur son drapeau orange la croix verte des pharmaciens ; elle y est encore pour l’UC indépendantiste.

Il se mettra en contact avec deux partis politiques confessionnels kanak fondés en 1946 : l’un est catholique[17] ; l’autre protestant[18]. Il entre alors en politique, grâce aux deux faces du goupillon, mais sans étiquette, pour améliorer le statut des autochtones. Ce mouvement naissant fut en fait une machine de guerre, efficace donc, contre l’influence communiste qui se développait alors. Il sera député de la Nouvelle-Calédonie (et des Nouvelles-Hébrides[19]) de 1951 à 1964 et devint la principale figure politique de Nouvelle-Calédonie jusqu’aux années 1970. De la députation, il passe au local. En 1953, pour les élections au Conseil général, il forme une liste commune avec les deux partis mentionnés plus haut sous le nom d’Union calédonienne et avec donc pour slogan Deux couleurs, un seul peuple. Il soutiendra plus tard la loi-cadre Defferre (Diên Biên Phu et le début de la guerre d’Algérie, ainsi que les tensions en Afrique sont passés par là) de 1956 qui accordait plus d’autonomie aux TOM, aux Territoires d’Outre-mer, dont l’Afrique de l’Union française et la Calédonie, et y supprimait les deux collèges électoraux. Pour la première fois, tous les Kanak pouvaient voter, et les Conseils généraux devenaient des Assemblées territoriales avec un conseil de gouvernement et des sortes de ministres, comme actuellement. La même année est officiellement créé le parti UC.

Avec la loi Defferre, c’est un grand pas vers l’autonomie pour le Caillou et plus généralement un pas vers la décolonisation de l’Afrique. Elle y parviendra avec de Gaulle mais pas sur le Caillou où l’opposition à Lenormand tenta un coup de force (avec Henri Lafleur, le père de Jacques) contre lui en 1958 lors de l’arrivée au pouvoir du Général. La fin de l’autonomie se rapprochait : ce fut la première tentative de décolonisation ratée. La Calédonie est reprise en main par le pouvoir français qui y envisageait en particulier des essais nucléaires : la loi Jacquinot de 1963 mit fin (provisoirement) à l’autonomie. En 1977, l’UC, dont Maurice Lenormand (mais marginalisé) se rallie à l’idée d'indépendance qui se développait cependant depuis des années.

Après cette évocation de l’UC autonomiste, on commencera par la description des partis du camp indépendantiste. Suivra celle du camp loyaliste.

III-112 Les indépendantistes largement désunis

L’action politique indépendantiste est née, rappelons-le, à la fin des années 1960 avec la création de deux groupes d’extrême gauche, les Foulards rouges avec Nidoïsh Naisseline, grand-chef coutumier du district de Guahma sur l'île de Maré (le foulard rouge étant une référence à celui éventuellement donné par Louise Michel aux insurgés de 1878) et le Groupe 1878 (en référence à la révolte d’Ataï) avec Élie Poigoune. Elle s’est développée dans les années 1970 avec Jean-Marie Tjibaou qui fonde, à partir de l’ancienne UC, le Front indépendantiste en 1979 puis le FNLKS en 1984. Au Congrès de dissolution du Front indépendantiste on avait donc rajouté National, Kanak, et le S de Socialiste). La date du congrès, du 22 au 24 septembre 1984 (encore la date charnière du 24 septembre : celle de la prise de possession du Caillou en 1853) n’est donc pas anodine ; et elle marque pour certains le début desdits Événements. Pour faire bonne mesure, le Gouvernement provisoire de Kanaky (le second gouvernement Tjibaou) évidemment devenu semi-clandestin en 1984, avait levé pour la première fois le Drapeau Kanaky.

Sur cette période et plus généralement sur la question de l’indépendance, l’écrivain et éditeur Hamid Mokaddem, professeur de philosophie à l’IUFM de Nouméa, est une source précieuse[20]. Le FLNKS, comme son nom l’indique, est un front regroupant différents partis et mouvements essentiellement kanak (UC, Palika, UPM[21]) mais avec quelques (rares) Caldoches, vieux Zoreils et Wallisiens du RDO[22].

On doit au lecteur une sévère autocritique déjà évoquée : nous avions négligé, dans l’édition de 2018, la période du premier gouvernement, légal celui-là, de Tjibaou de 1982 à 1984.

* Le second véritable nationalisme calédonien (après Lenormand) grâce à un vieux briscard de la politique du Caillou : Jean-Pierre Taïeb Aïfa

Les actualités de l’époque nous permettront d’éviter de trop longs développement[23] sur un sujet que nous avons déjà évoqué mais qu’il faut préciser ici ; mais surtout l’émission Bien venu dans la bande sur la télé Calédonia[24], en juillet 2018 nous donne tous les éclairages, avec deux invités : Jean-Pierre Aïfa et José-Louis Barbançon (que l’on ne présente plus) les deux seuls survivants de cette aventure qui eut du succès pendant deux ans, de concrétisation d’un certain nationalisme calédonien très mâtiné de centrisme sinon d’opportunisme politique.

Certes, L’UC de Lenormand était déjà un embryon ou un bébé du nationalisme calédonien, mais en quelque sorte caché (son autonomisme n’était pas encore vraiment du nationalisme) : il ne s’opposait pas encore à celui des Kanak, encore inexistant, mais en fut cependant à l’origine. 1982 est en fait la véritable naissance de ce nationalisme calédonien-opportunisme : d’abord en tant qu’opposition à l’indépendantisme kanak ; cependant ensuite en s’alliant avec L’UC devenu indépendantiste dirigée par Jean-Marie Tjibaou ! Bref (et il faut prendre ce qui suit comme un point clé du sujet) : ce que la plupart des historiens considèrent comme une alliance, entre 1982 et 1984, entre ce nationalisme calédonien et l’indépendantisme kanak est tout simplement une tentative d’anti-indépendantisme présentée comme une alliance. Insistons : ce fut bien sûr une alliance électorale, un peu celle du mariage de la carpe et du lapin, comme il y en aura beaucoup d’autres, mais toujours dans un but anti-indépendantiste kanak. On retrouvera toujours le réformisme économique, teinté d’interventionnisme étatique antilibéral, en particulier bien plus tard avec Gomès et son parti Calédonie ensemble. Il n’est pas question de cracher sur ce réformisme économique, fort sympathique ; mais ne pas comprendre qu’il est aussi (et surtout) une arme pour éviter l’indépendance serait une grave erreur ; au moins une illusion, partagée par beaucoup de syndicalistes ; on pense en particulier à l’USOENC et à la Fédé (ex-des fonctionnaires) présentés plus haut, contraints par le caractère pluriethnique de ses adhérents à une certaine neutralité, contrairement à l’USTKE à dominance écrasante kanak. Continuons ce qui va apparaître à beaucoup de lecteurs comme un délire : la volonté de rééquilibrage économique entre le Nord et le Sud, avec en particulier la construction de l’Usine du Nord (avec majuscules) en plus clair, entre les Kanak et les Blancs, renvoie à la même stratégie : la décolonisation sans indépendance.

Pas de trop longs développement, mais quand-même ; tentons d’abord de résumer un long et intéressant article de Wikipédia sur celui que nous qualifions de vieux briscard. Jean-Pierre Aïfa[25], né en 1938, est, on l’a vu, un descendant des Algériens du Pacifique déportés politiques au début des années 1870 (comme beaucoup d’habitants de la grande commune rurale de Bourail dont il fut maire pendant trente ans, mais avec des trous) sur la côte ouest ; il est surnommé Le Calife. Longtemps, il fut une figure de l’autonomisme, de la « troisième voie » ; il l’est encore, mais sans pouvoir politique : il fait partie aujourd’hui, à 84 ans, de la Commission des sages. Il fut d’abord ouvrier et syndicaliste, à l’origine de l’USOENC en 1965 (voir plus haut) ; il avait déjà adhéré en 1959 à l’UC de Lenormand et en devint l’un des principaux dirigeants ; il est d’abord en opposition ouverte, pendant ces années 1970, avec ceux qui deviendront les principaux chefs indépendantistes, dont Tjibaou, et opposé au passage à l’indépendantisme de l’UC en 1977 : il en démissionnera juste avant et créera l’Union de nouvelle-Calédonie (UNC), explicitement anti-indépendantiste. Au même moment est créé le Rassemblment pour la Calédonie (RPC) par Jacques Lafleur fils de l’ancien sénateur Républicain indépendant Henri Lafleur, un opposant de longue date à la domination de l’UC de Lenormand.

Aïfa oscillera entre ce nouveau mouvement et les indépendantistes ; tout en restant centriste : le nationalisme calédonien, on vous dit ! Wikipédia le qualifie alors comme « Le faiseur de majorités » ; il renouera un temps avec l’UC et deviendra ainsi président de l’Assemblée territoriale en 1978. Le Front indépendantiste (FI) de Jean-Marie Tjibaou vient aussi de se créé en 1977 ; pour continuer le centrisme, l’UNC va s’allier à d’autres centristes (dont Barbançon) pour créer donc, en 1979, contre la logique bipolaire Lafleur-Tjibaou, la Fédération pour un nouvelle société calédoniennes. Cette FNSC resta anti-indépendantiste ; elle s’allia d’abord avec le RPCR mais rompit avec lui sur la question foncière, le degré d’autonomie et surtout la fiscalité, proposant la création d’un impôt sur le revenu. La FNSC votera pour ce nouvel impôt avec le FI : c’est le point de départ de la formation du premier gouvernement Tjibaou en 1982 ! Dans ce gouvernement, alliance des centristes (toujours anti-indépendantistes et du FI indépendantiste…) c’est la volonté de réforme économique qui prime : la « Liste pour un Gouvernement de Réformes et de Développement », liste électorale unissant la FNCS et le FI, sous la conduite de l’UC de Jean-Marie Tjibaou, l’emporte. Et les réformes furent…

Jean-Pierre Aïfa, Barbançon et bien d’autres furent alors considérés comme des traîtres par le RPCR, de plus favorisés par les socialistes au pouvoir en France depuis l’élection en 1981 de François Mitterrand. C’est la fin de la carrière du Calife (et de Barbançon, à l’époque simple conseiller du gouvernement) au niveau de l’ensemble du Territoire, malgré quelques tentatives de rebond. Aïfa sera, courage à marquer d’une pierre blanche, l’un des rares politiciens du Caillou à se prononcer en faveur, en juin 1985, du projet d’ « indépendance-association » proposé par Edgard Pisani en janvier, Haut-commissaire (le Haussaire dit-on en Calédonie) puis « ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie ». Pisani fit en plus voter et proclamer en août 1985 le nouveau statut (dit « Fabius-Pisani ») pour le Territoire ; ce dernier est alors divisé en quatre régions[26] (Sud, Centre, Nord, Îles Loyauté) avec chacune un Conseil délibérant qui, réunis, forment le Congrès du Territoire, nouveau nom de l’Assemblée territoriale. Jacques Lafleur eut des mots très durs à l’égard de Aïfa et de ses amis, dénonçant sur la radio anti-indépendantistes (Radio Rythme Bleu, RRB) « la troisième force [...] des individus mi-hommes mi-femmes [...] qui croient aux mirages ». En effet, pour lui, la FNSC était en partie responsable des Événements. La quasi-guerre civile (lesdits Événements donc) va commencer (toujours selon certains) en novembre 1984 quand le FLNKS (qui vient de se créer, nouveau nom du Front indépendantsite) décide de « boboycotter activement[27] » les élections territoriales.

Le principal résultat de ce nationalisme calédonien, les réformes économiques mises à part, sera le renforcement du RPCR qui dominera longtemps, de la tête et des épaules (et avec force milices) la politique locale. Et les projets de Pisani ne verront jamais le jour, surtout pas celui d’Indépendance-Association (mais qui sait…) ; il faudra attendre quelques années plus tard pour les trois Provinces.

L’analyse de cette période a été effectuée par Barbançon dans Il y a vingt-cinq ans : le gouvernement Tjibaou (18 juin 1982-18 novembre 1984). On ne trouve ce texte nulle part sur la Toile, sauf son compte rendu par Isabelle Leblic[28] ; sa lecture est incontournable pour comprendre Barbançon ; et surtout les méandres de la politique ambiguë du parti socialiste… Dont ce qui suit.

* L’accord de Nainville-les-Roches : un autre rendez-vous raté

Une date de première importance doit être encore évoquée et surtout précisée ; elle est, on l’a vu, contemporaine de la période qui vient d’être rapidement décrite : le 8 juillet 1983, le secrétaire d’État aux DOM-TOM, Georges Lemoine, ouvrait à Nainville-les-Roches une rencontre[29] entre le Front Indépendantiste (qui deviendra donc en septembre 1984 le FLNKS) de Tjibaou, le RPCR de Jacques Lafleur et d’autres acteurs dont la FNSC et Jean-Pierre Aïfa (dont on parla en fait très peu) : nous n’étions pas les seuls à méconnaître le nationalisme calédonien...

La gauche, au pouvoir depuis 1981, tenta sa chance : pour apaiser les tensions, déjà grandes, et déboucher sur le chemin de l’autodétermination. En vain, car d’accord, il n’y aura pas. Le RPCR quittera d’ailleurs les réunions, marquant là son opposition à la perspective de l’autodétermination imaginée dans le texte initial. L’accord de Nainville-les-Roches, signé par tous sauf, donc, Lafleur, reconnaît à la fois aux Kanak le droit à l'indépendance et la légitimité des autres communautés victimes de l’Histoire. Il s’agissait de préparer un nouveau statut (le statut Lemoine) qui aurait accordé plus d’autonomie et prévoyait un référendum dans les cinq ans.

Il faut préciser pourquoi et comment Lafleur a refusé de signer ce qui était sans aucun doute une ouverture, à la fois de l’État (certes devenu de gauche) et des indépendantistes kanak ; Barbançon[30] nous l’indique. « Rentré à Nouméa, le député [il s’agit de Jacques Lafleur, toujours nommé ainsi par Barbançon, PC] déclara à la presse : ʺNainville n’est qu’une comédie bien orchestréeʺ […] En revanche, quelle surprise d’apprendre que nous serions ʺacceptésʺ, nous Calédoniens, parce que ʺvictimes de l’histoireʺ ». Cette histoire de victimes était humiliante pour les Caldoches qui n’avaient pas compris (ou pas voulu comprendre) que la plupart des Européens, surtout les bagnards, étaient également victimes de la colonisation comme le précisait Tjibaou.

« Alors, synthétise Barbançon, s’évanouit l’espoir de voir les Calédoniens prendre la main tendue par les Kanaks ». Ces derniers vont alors se radicaliser ; il ne dit pas la faute aux Caldoches qui n’ont rien compris mais il le pense profondément ; et réitèrera cette pensée de nombreuses fois dans son texte. Cependant, Barbançon, probablement lassé de cette pensée, dérape (ce qui n’est pas son genre) en écrivant : « de plus en plus déçus par le comportement des Calédoniens qui s’obstinent à ne pas comprendre leur message, ils [les indépendantistes] traversent alors des phases de grande lassitude que traduit la phrase célèbre et controversée de Jean-Marie Tjibaou : ʺNous sommes fatigués de l’odeur des Blancsʺ »[31]. Tjibaou rejoindra alors en effet la ligne la plus radicale du FLNKS car il veut un référendum où seuls les Kanak auront le droit de vote ; il appellera au boycott des institutions et des élections provinciales et sur le statut Lemoine de fin 1984. La guerre civile allait vraiment commencer.

* Un Front, le FLNKS, et ses contradictions dès le début du mouvement

Durant la quasi-guerre civile[32], sans aucun doute la période révolutionnaire de l’indépendantisme, le FLNKS ne fut pas vraiment uni : avec au début la tendance la plus radicale, celle d’Éloi Machoro, et à la fin, la tragédie d’Ouvéa. Dans les deux cas, Tjibaou et son Front furent dépassés et soutinrent mal ou pas du tout les aventures armées qu’ils avaient pourtant politiquement lancées, d’abord lors du nouveau gouvernement (clandestin, celui là, mais pas tant que cela…). Tjibaou le modéré a-t-il raté l’ouverture de la gauche mitterrandienne ? La faute à Lafleur ? Ce n’est pas, malgré tout, évident. Il ne représentait pas à lui tout seul tout le FLNKS ; et il en est mort.

En novembre 1984, début (toujours selon certains) desdits Evénements, Machoro fracasse, dans le cadre du boycott des élections sur le statut Lemoine, une urne d’un coup de hache (un tamioc[33]) à la mairie de Canala. Il occupe ensuite et isole sans coup férir (mais en désarmant les gendarmes) la commune de Thio (grand centre minier de la SLN) sur la côte Sud-Est et bastion à l’époque du Front National local ; il est devenu ministre de la Sécurité du Gouvernement provisoire de la République socialiste de Kanaky proclamé en décembre. Au même moment, dix Kanak sont assassinés, dont deux frères de Tjibaou) par un commando caldoche (fusillade de Tiendanite) ; cependant Tjibaou négocie avec les loyalistes et l’État et ordonne malgré tout la levée des barrages à Thio. Un vieux Kanak[34] raconte ; « Yéwéné Yéwéné, [le bras droit de Tjibaou, PC] il est venu nous voir pour lever le barrage, mais le vieux [Machoro], il a dit non, le combat continue. Après, […] on est partis vers La Foa pour couper tout le sud du pays ».

Machoro mena donc enfin en janvier 1985, avec une poignée d’indépendantistes radicaux, une expédition armée pour couper la RT1 (Route territoriale n° 1, axe nord sud vital) et occupa la ferme d’un Caldoche sympathisant près de La Foa, fief loyaliste de la côte Ouest sur le passage de la RT1. Cette expédition provoqua la mort du jeune Caldoche Yves Tual ; cet évènement déclencha à Nouméa une émeute nocturne où les indépendantistes et sympathisants furent violemment agressés. René Guiart[35], fils de Jean Guiart nous donne un témoignage politique qui confirmerait la lutte entre les deux lignes du FLNKS : « De très fortes présomptions tendent à confirmer que Pisani reçut toutes assurances, de la part de Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné, quant à la non-participation du FLNKS à l’action projetée et quant à la condamnation d’une telle action »[36]. Pisani leur aurait assuré, continue René Guiart « la garantie d’une prochaine accession de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance, après, naturellement, le temps de gestion nécessaire à la mise en place des structures indispensables à la future gestion de Kanaky »[37]. Il est avéré que Tjibaou et le FLNKS négociaient avec Pisani, Délégué du gouvernement ; de là à donner le feu vert à la neutralisation de Machoro comme certains le murmurent par ailleurs, rien ne l’indique. Tjibaou, après son appel au boycott (étincelle qui mit le feu à toute la plaine) reprenait donc le chemin de la négociation ; mais un peu tard. Et, malheureusement, l’histoire se répétera en 1988.

Le lendemain, la gendarmerie déclencha une opération : Machoro fut neutralisé (avec l’un de ses camarades, Marcel Nonnaro) par un tireur d’élite du GIGN ; assassiné selon certains, acte policier de légitime défense selon d’autres[38]… Son aura de martyr persiste pour les jeunes Kanak radicaux, avec des tas de portraits évoquant Le Che. On en a même fait notre photo d’introduction de ce feuilleton ; et on persiste…

L’histoire aura donc bégayé : trois ans plus tard, en 1988, l’opération politique d’occupation des gendarmeries, également lancée par le FLNKS pour s’opposer aux élections territoriales et au nouveau statut Pons, se solda par déjà quatre gendarmes tués par balle (et non à coups de machette comme l’affirmeront les médias relayant les propos du Premier ministre Chirac) et trois indépendantistes plus légèrement blessés lors de l’attaque de la gendarmerie d’Ouvéa puis, après les prises d’otages, par les tueries de la grotte de Gossanah : en tout 21 morts pour le seul assaut de la grotte dont 19 Kanak avec le chef de l’expédition, Alphonse Dianou, au départ seulement blessé, et deux militaires français. Là encore, les dirigeants du FLNKS répondirent mal aux tentatives de négociation mené par le capitaine Legorjus du GIGN mais interdites en fin de parcours par Bernard Pons sur ordre venu du sommet du pouvoir français. Bref, c’est Mitterrand comme chef des armées qui a donné en fin de compte l’ordre de l’assaut, dit-on trompé par les informations de son Premier ministre.

Suit l’accord de Matignon imposé en quelque sorte par Rocard, armistice ou cessez-le-feu avant les accords d’Oudinot. Tjibaou fut largement désavoué à son retour de Paris par le FLNKS. Néaoutyine[39] du Palika écrit par exemple qu’il n’était pas au courant que Tjibaou était parti à Paris ; il refuse cependant, contrairement à beaucoup, de parler de trahison : « Il faut rendre à Jean-Marie Tjibaou ce qui lui appartient. Je lui attribue le mérite d’avoir amené le FLNKS à la négociation. À dire vrai, il ne nous a pas convaincu. Il nous l’a imposé »[40]. L’accord de Matignon coûta la vie à Jean-Marie Tjibaou et Yéwéné Yéwéné, assassinés par un Kanak radical (Djubely Wea) lors de la commémoration de la tragédie un an plus tard.

Il faut encore préciser que le brave Rocard, et son bras droit (Christian Blanc envoyé sur le terrain avec une délégation très spéciale) héros de l’accord, avaient en fait été assez clairs, tant avec Lafleur qu’avec Tjibaou[41]. Blanc convint Lafleur (selon ses dires) de négocier, faute de quoi il ne devrait pas compter sur la France après une guerre civile où, les Caldoches étant mieux armés et malgré avoir tué des milliers de Kanak, ils finiraient submerger par le nombre et devraient demander à la Métropole l’envoi de nombreux bateaux pour rapatrier (voir l’Algérie…) les Blancs. C’est, en substance, ce qu’il aurait dit à Lafleur, affirme-t-il dans le documentaire cité. Pourquoi ne pas le croire ? Certains se posent cependant la question[42], dont Alain Christnacht qui écrit : « Je ne sais pas si Christian Blanc [chef de la « mission du dialogue »] a menacé Jacques Lafleur comme il l’a dit dans un film, Les Médiateurs du Pacifique, mais, quoi qu’il en soit, Lafleur se convainc qu’il est préférable de signer un accord que de refuser ».

Ce que dit Rocard[43] est plus précis et en fait effrayant : on l’a conté au début du feuilleton (Saison 2).

Passons, après ces précisions, aux partis et organisations indépendantistes.

* L’UC, l’Union calédonienne devenue indépendantiste

L’UC n’est donc devenue indépendantiste qu’en 1977, sous l’impulsion de Rock Pidjot et Jean-Marie Tjibaou. Selon Wikipédia (2017) « Il s’agit de la composante du FLNKS la plus proche idéologiquement du centre, de la démocratie chrétienne et du socialisme mélanésien[44]. Traversée par plusieurs tendances, l’UC défend généralement l’instauration d’une indépendance-association avec la France ainsi que le “statu-quo“ issu des accords qui passe, selon elle, par le maintien d’un équilibre institutionnel qui serait partagé par les seuls signataires historiques de ces accords, à savoir Le Rassemblement et elle ». Cette analyse nous interroge et paraît bien datée, surtout concernant l’acceptation de l’indépendance-association par l’UC, au moins avant 2017 où un débat s’est ouvert ; il semblait clos début 2018, on l’a déjà indiqué : ce sera la pleine souveraineté. L’UC est toutefois divisée en plusieurs tendances (Nord, Sud, îles Loyauté) et sous-tendances dont certaines très opposées à l’UNI-Palika. Son président actuel est Daniel Goa qui avait œuvré en 2015 pour que l’UC soutienne, avec le Palika, la formation du gouvernement de Philippe Germain (on y reviendra). Il est devenu depuis début 2018 porte-parole du FLNKS ; aux dernières élections municipales de fin 2017, Goa a été battu dans son fief de Hienghène : conséquence des chamailleries au sein de l’UC ? Cependant, l’UC (pas Goa) récupéra le poste de maire en 2020.

L’Union nationale pour l’indépendance (UNI, acronyme de signification évidente) est une alliance électorale entre plusieurs composantes du FLNKS hors UC. Elle est née en 1995 pour les provinciales comme liste dissidente de celle officiellement formée par le FLNKS et est en fait un mouvement très lié au Parti de libération kanak, au Palika qui fut fondé en 1975 par Néaoutyine par la fusion des gauchistes des Foulards rouges et du Groupe 1878 de Poigoune. « [Le Palika] a longtemps, écrit Wikipédia (op. cit.) constitué la tendance la plus radicale du FLNKS et, s’il a largement modéré son propos aujourd’hui vis-à-vis du mouvement anti-indépendantiste et de l’État, il reste la composante la plus à gauche du front indépendantiste, proche des idéaux marxistes et se revendiquant du socialisme scientifique ». Il est vrai, son drapeau avec, en croix, une pelle et un fusil, marque sa radicalité.

Son porte-parole était, de 2009 à 2014, Néaoutyine (il n’y a pas de président du Palika, mais il en restait le chef incontesté ; c’est moins évident aujourd’hui) également président de la Province Nord de 2009 à 2014 ; et il remit ça ensuite. Néaoutyine est né en 1951 vers Poindimié au Nord-Est ; il partira faire ses études en France et en sortira en 1977 titulaire d’un DEA de sciences économiques ; de formation marxiste, il continue encore à s’affirmer adepte du matérialisme historique et dialectique, ce qui est peu courant sur le Caillou. Il est l’auteur, rappelons-le, d’une sorte de programme politique du Palika[45] et semble justement avoir un sens politique affiné. Par exemple, il évoquait déjà en 2004 un rapprochement possible avec le parti Avenir ensemble et Harold Martin[46] « … qui n’est pas un progressiste mais est à l’écoute des Broussards » : Néaoutyine a toujours pensé qu’une partie des Caldoches pouvaient virer pour l’indépendance ; une « bourgeoisie nationale » ?… La vision socialiste du Palika est en outre compatible avec l’indépendance sans socialisme, du moins dans un premier temps ; cependant pas grand-chose à voir avec les luttes nationales anti-impérialistes et socialistes de la belle époque marxiste-léniniste où (singulièrement au Viêt-Nam, après l’exemple de la révolution chinoise) une alliance de classes était censée se développer, en tant que première étape de la révolution prolétarienne, entre le prolétariat et la bourgeoisie nationale contre les propriétaires fonciers et la bourgeoisie compradore. Il est vrai que si la bourgeoisie compradore existe bien sur le Caillou, la bourgeoisie nationale est caldoche et anti-indépendantiste… Mais une bourgeoisie kanak est en train de se développer.

Enfin, à la question « Kanaky-Nouvelle-Calédonie comme Papouasie-Nouvelle-Guinée ? », Néaoutyine répondait déjà[47] en 2002-2005 : « Pourquoi pas ».

* Le Parti travailliste

C’est la troisième tendance la plus importante des indépendantistes, bien qu’en perte de vitesse aux dernières élections et maintenant encore en dehors du FLNKS.

Ce parti ne fut créé que récemment, en 2007, sur la base de l’un des principaux syndicats du territoire (d’où la référence implicite au travaillisme britannique) l’USTKE déjà mentionnée plus haut avec son leader LKU[48]. Il apparaissait comme le parti le plus radical des indépendantistes[49] et était considéré en France comme altermondialiste et soutenu par les partis et mouvements les plus à gauche (dont le NPA, le Nouveau parti anticapitaliste) et José Bové fut présent lors de sa fondation. Il s’oppose en particulier au Palika et fut, jusqu’à la fin des années 2010, un allié électoral et institutionnel de l’UC. LKU avait démissionné du Congrès et de la province des Îles Loyauté en 2019.

Le parti travailliste s’était de plus en plus radicalisé et s’était dédoublé depuis 2015 en Rassemblement des indépendantistes et nationalistes (RIN) par une union avec d’autres petits groupes opposés au FLNKS, dont quelques transfuges de l’UC et une scission du Palika (emmenée par Sylvain Pabouty) de la Province Sud en novembre 2011 : la Dynamik unitaire Sud (DUS). Le RIN avait fait manifestations sur manifestations pour l’inscription automatique sur la liste référendaire des seuls Kanak non encore inscrits. On cherche sans succès, fin 2022 et 2023, des nouvelles de ce RIN…

* Les autres mouvements ont moins de poids

Libération kanak socialiste (LKS) est le seul de ces partis encore présent au Congrès. Il a été institué dès 1981 par Nidoïsh Naisseline ; il est passé du gauchisme à une tendance bien plus modérée. L’Union progressiste en Mélanésie (UPM), parti créé en 1974 en dissidence à l’UC de Lenormand (sous le nom d’Union progressiste multiraciale ; notez la modification de multiraciale) était radicale proche des idées trotskistes et devenu l’allié traditionnel du Palika au sein de l’UNI ; son ancien et actuel leader, Victor Tutugoro fut signataire de l’accord de Nouméa. Le Rassemblement démocratique océanien (RDO) est à mentionner encore, malgré son très faible poids, car il regroupe les (rares) indépendantistes de la communauté wallisienne et futunienne.

Il existe encore une myriade d’autres groupes et groupuscules. Il faut mentionner, on y reviendra[50], la naissance en 2019 de l’Éveil océanien, l’un des nouveaux partis de la communauté wallisienne et futunienne.

III-112 Les loyalistes : de l’hégémonie à l’éclatement

* Jacques Lafleur et le RPCR puis Pierre Frogier

Né face à la montée de la revendication indépendantiste dans les années 1970, et surtout après l’expérience de 1982 à 1984 du nationalisme calédonien ayant mis Tjibaou à la tête de l’exécutif local, le camp anti-indépendantiste fut longtemps uni et hégémonique. Le temps de Jacques Lafleur (le fils de son père Henri, politicien chevronné : il n’est pas parti de rien) est le temps de la main de fer des loyalistes fédérés par le RPCR ensuite rebaptisé par le dauphin critique de Lafleur, Frogier, Le Rassemblement-UMP (le RUMP) de 2004 à 2014 (après l’échec électoral de Lafleur) puis Le Rassemblement, enfin le Rassemblement-Les Républicains (LR). Son idéologie et sa ligne politique sont celles de ses équivalents métropolitains, en plus durs ; Frogier fut un soutien indéfectible de Sarkozy dont il attendait le retour comme on attend un messie ; il soutint ensuite en 2017 Laurent Wauquiez pour la présidence de LR. Quant à la question de l’indépendance, Frogier proposa, sans succès, un troisième accord avec les indépendantistes, pour éviter la question binaire Oui ou Non à l’indépendance.

La division de ce camp commença dans les années 1990 après la signature des Accords de Matignon-Oudinot, mais surtout de Nouméa après 1998 ; elle s’est ensuite accentuée : 3 partis au Congrès en 2004 ; 7 formations plus quatre autres mouvements jusqu’en 2013. Et ce n’était pas fini…

* Les dissidences de Lafleur après l’accord de Nouméa

On mentionnera dans ce qui suit les plus importantes par ordre d’entrée en scène, avec les principaux leaders ; on s’excusera pour ne pas citer les seconds couteaux.

Il faut évoquer, à la fin des années 1990, une première opposition au RPCR, celle de L’Alliance, dirigée par l’homme d’affaire Didier Leroux. Mais L’Avenir ensemble (AE) où l’Alliance s’est fondue, est la première dissidence de poids du RPCR en 2004, créée par Harold Martin et Philippe Gomès. Ce fut le premier vrai choc anti-Lafleur après les accords de Nouméa : certains Broussards et entrepreneurs de Nouméa ne soutenaient plus le RPCR. En 2004, Lafleur perd les élections provinciales et se détache ensuite de la politique.

Ensuite, fut fondé en 2008 le parti Calédonie Ensemble (CE) emmené par Gomès, par des dissidents d’AE ; allié d’abord au Rassemblement-UMP et à AE à partir de 2010, il passe dans l’opposition en 2011 et remporte les deux sièges de députés à pourvoir lors des élections législatives de 2012. Parti de centre droit[51], il pourrait se prétendre ni de droite ni de gauche, avec des positions presque sociales-libérales, en matière économique et sociale.

Philippe Gomès a une histoire personnelle particulière (mais pas unique[52]) : il est né en Algérie en 1958, part à Cherbourg après l’indépendance et n’arrive en Calédonie qu’en 1974 à l’âge de 15 ans. Ce fut l’un des promoteurs au gouvernement du Pacte social de 2000 (voir plus haut) ; il proposa une augmentation des revenus des ménages jugés les plus modestes par des aides ou un salaire minimum accru (ce qu’il fera avec les fortes augmentations du SMG déjà évoquées) ainsi qu’une baisse de la fiscalité directe sur ces derniers compensée par une augmentation sur les tranches considérées comme les plus aisées. Il présidera le gouvernement de 2009 à 2011 alors qu’il était encore minoritaire dans la droite. Il est aussi interventionniste et même dirigiste et protectionniste : partisan d’une loi antitrust locale appliquée par une autorité de la concurrence indépendante ; enfin il soutient, on l’a vu, la prise de contrôle à 51 % de la SLN. Encore un adepte du nationalisme calédonien…

La plupart des membres de CE soutenaient la candidature d’Alain Juppé à la primaire de 2016 et ont appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de cette présidentielle. Les deux députés CE (membres de l’UDI[53]) ont voté pour la loi légalisant le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe ; ils ont rejoint le groupe des Constructifs de la droite et du centre Macron-compatible.

Dernière dissidence importante, le Mouvement populaire calédonien (MPC) emmené par l’ancien député Gaël Yanno, fut créé en 2013 par des membres du Rassemblement-UMP opposés à Pierre Frogier, jugé trop proche des indépendantistes[54] ; le MPC est conservateur sur les questions sociales et fiscales, libéral sur les plans politiques et économiques. Enfin existe une foule de partis de droite et loyalistes plus marginaux dont on reparlera pour la période récente.

* Une particularité : le Front national (devenu Rassemblement national) sur le Caillou

Il fut toujours au niveau local un acteur mineur : il eut peu de marge de manœuvre face à une droite déjà très dure, sauf aux présidentielles, singulièrement à celle de 2017.

La fédération locale du Front national fut créée en 1984, dans le contexte de vives tensions. Ses principaux fondateurs sont l’écrivain de roman noir Alain Fournier avec son journal Combat calédonien lancé en 1985 et 1986, et Roger Galliot, le maire de la commune de Thio (sur la côte Sud-Est) qui est le centre de l’activité minière de la SLN et principal lieu d’affrontement entre les deux camps (voir l’histoire d’Éloi Machoro) pendant les premiers mois desdits Évènements. Jean-Marie Le Pen fait alors de la défense de la Calédonie française, l’un des outils de son ascension électorale en Métropole. Au premier tour de l’élection présidentielle de 1995, Le Pen recueille 8 % des voix, mais 11 % en 2002 et 20 % au second tour. S’ensuit une crise due au soutien du FN au parti Avenir ensemble dissident de droite. Au premier tour de l’élection présidentielle de 2007, Jean-Marie Le Pen retombe à moins de 6 % des suffrages, juste derrière José Bové ; Marine Le Pen fera 12 % au premier tour de la présidentielle de 2012.

2017 est à marquer d’une pierre noire sur le Caillou : alors que le FN n’a aucun élu territorial et qu’il a mené une campagne fort discrète, Marine Le Pen réalisera en 2017 au premier tour une percée historique en arrivant en deuxième position derrière François Fillon, avec 29 % des voix. Selon une interview de Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique[55], « En Nouvelle-Calédonie, Mme Le Pen incarne la candidate de la victoire d’un camp sur l’autre, celui qui veut imposer sa majorité sur un modèle un peu néocolonial, alors que depuis 25 ans on prône le destin commun et le vivre ensemble ». Son score contre Emmanuel Macron au second tour est encore plus étonnant : 47 % contre 53 %. Il traduisait de façon évidente un raidissement de la droite à l’approche du référendum d’autodétermination, accompagné d’une inquiétude vis-à-vis de l’insécurité et desdits « mollesse et laxisme de l’État » mis en avant par la droite. À Nouméa, elle arrive en tête avec 51 % ; dans la commune de Mont-Dore, théâtre d’affrontements déjà anciens mais de plus en plus exacerbés, elle a obtenu 58 % des voix. Mais la fracture de la droite traditionnelle est aussi l’une des raisons de cette remarquable percée. Les Républicains locaux avaient renvoyé dos à dos les deux finalistes ; d’autres ont apporté leur soutien à la candidate FN et seul Calédonie Ensemble s’était prononcé pour le candidat Macron. En revanche, le Palika avait appelé à faire « barrage au FN » et à voter Macron ; l’UC ayant refusé de participer au scrutin pour se consacrer « à la préparation de l’accession du Pays à la pleine souveraineté » dans la perspective du référendum.

Notes

[1] Sondage de l’institut local I-Scope.

[2] On y reviendra.

[3] Cette image océanienne était de Philippe Gomès.

[4] On pense immédiatement à la Belgique ou au Liban, entre autres.

[5] Natifs ou installés de façon permanente sur le Caillou depuis 1998. On passe sur les détails ; ce corps est moins retreint pour les élections municipales.

[6] Là aussi nous gardons le suspense, sauf pour les lecteurs qui ont aimé le film de Visconti d’après le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

[7] Site de l’UC : 21 janvier 2018, L’UC en Comité Directeur : ce sera la pleine souveraineté.

[8] Levons le suspense : il l’est encore, sinon plus, fin 2023. Cependant, en février 2024, après des allers-retours difficiles à suivre, l’UC (pourtant très ferme et refusant toute discussion avec l’État) affirme (à son comité directeur du 17 févier) son accord éventuel à cette solution; mais juste du bout des lèvres et comme plancher minimum de négociation. Voir :

[9] Cela n’a aucune importance ; mais rappelons au lecteur que c’est, à mon humble avis, la seule solution possible pour sortir de l’ornière.

[10] Le journaliste écrit « Parmi les “importants questionnements” qui “vont mobiliser” les militants cette année, le discours de Daniel Goa évoque “l’initiative citoyenne qui consiste à chercher une solution entre (…) partenaires locaux (…) Pour nous, le plancher de négociations reste les acquis de l’Accord de Nouméa qui déboucheront sur une souveraineté pleine et entière. Dans ce cadre politique de recherche de consensus, notre plancher pourrait être l’indépendance association, mais pas moins. Cela nous oblige à trouver une solution médiane et nous devrons faire des concessions sur nos positions antérieures.” ».

[11] Gardons le suspense : Gomès et CE iront-ils au bout de ce nationalisme, se résoudront-ils à accepter une indépendance-association ? Pour le savoir (pour ceux qui ne lisent que des polars) il faut aller au bout de celui-ci. Et encore, c’est fort probable sinon certain que la solution ne va pas apparaître dans les semaines qui viennent !

[12] Voir plus haut (op. cit.).

[13] Le mot socialiste serait-il un repoussoir sur le Caillou ? Il s’est pourtant adjoint au Front indépendantiste pour devenir FLNKS…

[14] Cet embryon aura des suites. La véritable première tentative nationaliste calédonienne tentant de s’entreposer entre le nationalisme-Calédonie française et l’indépendantisme nouveau-né, fut l’entrée (déjà présntée plus haut) du parti centriste FNSC (Fédération pour une nouvelle société calédonienne) dans le premier « gouvernement » légal de Jean-Marie Tjibaou. Barbançon l’évoque longuement avec gourmandise, dans son Pays du Non-Dit. La troisième tentative presque à l’opposé, est la longue hégémonie de Jacques Lafleur avec son Rassemblement pour la Calédonie (RPC) fondé en 1977 et renommé un an plus tard en rajoutant « dans la République », le RPCR qui, bien que Lafleur s’en défendît, voulant donc rester dans la République, évoquait une « Petite Nation dans la Grande ». Enfin, la dernière, mais pas la moins importante, est la curieuse position centriste mais toujours loyaliste, du parti Calédonie Ensemble (CE) dirigé par Philippe Gomès.

[15] Sources : Wikipédia ; par ailleurs, une conférence d’Olivier Houdan, Maurice Lenormand, l’émancipateur ? - on notera le point d’interrogation - au Centre culturel Tjibaou en 2013 ; enfin, une histoire du même Houdan dans le webzine Le cri du Cagou ainsi que d’autres lectures et entretiens. On peut en savoir un peu plus sur Lenormand en lisant :

Maurice Lenormand (1913-2006), l'émancipateur. - caledonitude.overblog.com

[16] Houdan (2013), op. cit.

[17] L’Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre (UICALO) de Rock Pidjot (que l’on retrouvera plus loin).

[18] L’Association des indigènes calédoniens et loyaltiens français (AICLF). Dans ces deux Union ou Association, ce sont donc des Indigènes qui s’unissent ; dans la seconde, on distingue en outre ceux de la Grande Terre et ceux des Îles Loyauté ; et cette sorte de xénophobie de la part des premiers existe encore !

[19] Rappelons que le futur Vanuatu était un condominium franco-britannique.

[20] Mokaddem H. (2005) Ce souffle venu des ancêtres... L’œuvre politique de Jean-Marie Tjibaou, (1936-1989), Karthala ; (2013) Kanaky ou Nouvelle-Calédonie, souveraineté et indépendance dans l’ère post-coloniale, Revue Asylon(s) N°11 (Quel colonialisme dans la France d’outre-mer ?) ; (2017) Yeiwéné Yeiwéné : construction et révolution de Kanaky (Nouvelle-Calédonie), éditions Expressions de Nouméa et la courte échelle / Transit de Marseille. Mokaddem est également éditeur de Burck F. (2012) Mon cheminement politique avec Éloi Machoro (1972-1985), Nouméa/Wé, les éditions de la Province des îles Loyauté.

[21] Union progressiste en Mélanésie ; voir plus loin.

[22] Rassemblement démocratique océanien ; voir également plus loin.

[23] Voir :

[24] Voir donc également :

https://www.youtube.com/watch?v=Px_fzTrCeYE

[25] Voir donc l’article de Wikipédia.

[26] Le trois Provinces viendront plus tard, après la tragédie d’Ouvéa de 1988 et les accords de Matignon-Oudinot. Mais n’allons pas trop vite…

[27] Avec un coup de tamiok très actif d’Éloi Machoro ; voir plus loin.

[28] Isabelle Leblic, Compte rendu de Il y a vingt-cinq ans : le gouvernement Tjibaou (18 juin 1982-18 novembre 1984), par Louis-José Barbançon, in Journal de la Société des Océanistes Volume 147, Issue 2, 2018, lisible sur la Toile :

https://journals.openedition.org/jso/9687

[29] Voir : Il y a 37 ans, la table-ronde de Nainville-les-Roches, sur Nouvelle-Calédonie la 1ère en 2020, dont une vidéo où l’on peut entendre et voir la réaction de Jacques Lafleur :

[30] Le pays du Non-Dit, op. cit.

[31] Phrase peut-être célèbre, mais introuvable sur la Toile ; probablement car, pour le moins, politiquement et moralement incorrecte. Il est impossible que Barbançon l’ait inventé ; ou alors sortie de son contexte.

[32] Ouvéa mise à part, cette guerre fit en fait peu de morts en quatre ans.

[33] Il s’agit d’une hache selon le langage calédonien ; le mot vient de l’amérindien tomahawk.

[34] Fifita-Ne M. (2014) Petite histoire du « vieux Éloi » Machoro, Le Monde.fr, sur la Toile.

[35] Guiart R. (1991) Témoignage : la vie et la mort d’Éloi Machoro, avec une postface de Jean Guiart, Journal de la Société des océanistes, Volume 92, Numéro 1. On peut le lire sur la Toile :

https://www.persee.fr/doc/jso_0300-953x_1991_num_92_1_2905

Un article plus récent donne quelques précisions sur la mort de Machoro : 12 janvier 1985 : Assassinat de Machoro et état d'urgence en Kanaky. Voir sur la Toile :

https://acta.zone/12-janvier-1985-assassinat-de-machoro-et-etat-durgence-en-kanaky/

René Guiart a écrit d’autres choses, dont, en 2001, Le feu sous la marmite (Le Rocher-à-la-Voile, collection Documents pour servir à l'intelligence du temps présent 5, Nouméa) ; voir un compte-rendu d’Isabelle Leblic (toujours très critique, notamment sur la forme de ce livre, « d’édition bâclée » écrit-elle :

https://journals.openedition.org/jso/1238?lang=en

[36] Op. cit.

[37] Ibid.

[38] Dans la Petite histoire du « vieux Éloi » Machoro (op. cit.), notre vieux Kanak donne une version intermédiaire…

[39] Néaoutyine P. (2005), op. cit.

[40] Ibid.

[41] Voir le film documentaire de 1996, Les Médiateurs du Pacifique, visible sur la Toile :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD-

Ce film en préfigure un autre, celui de Mathieu Kassovitz sorti en 2011: L’Ordre et la Morale qui s’appuie notamment sur le livre La Morale et l’Action (1990) de Philippe Legorgus, capitaine du GIGN lors de la prise d’otages d’Ouvéa, et sur l’ouvrage collectif Enquête sur Ouvéa. Voir aussi (pour les très curieux…) une critique de ce film : Mathias Faurie et Mélissa Nayral, L’Ordre et la morale : quand l’industrie du cinéma bouscule la coutume kanak (Journal de la Société des Océanistes, 2012, lisible sur la Toile :

https://journals.openedition.org/jso/6641

[42] Voir Alain Christnacht, Un parcours calédonien, Dialogue avec Alban Bensa et Benoît Trépied, dans Mouvement 2017/3, n° 91, visible sur la Toile. Vous en saurez un peu plus sur Christnacht en lisant ce texte.

[43] Toujours dans le même documentaire.

[44] Rare référence à ce socialisme mélanésien.

[45] Néaoutyine P. (2005) L’indépendance au présent, Identité kanak et destin commun, op. cit.

[46] Voir plus loin ; ce sont des loyalistes.

[47] Ibid.

[48] LKU, Louis Kotra Uregei donc, bien malade, est décédé en octobre 2022. Il avait fondé en 1981, rappelons-le, l’USTKE, le premier syndicat indépendantiste très marqué kanak. L’article de Wikipédia commence par : « … surnommé LKU ou Loulou… est un homme d’affaires français, homme politique et syndicaliste kanak indépendantiste... ». Notez quel est le premier qualificatif ; son affairisme sera, et des deux côtés, le reproche principal qui lui sera adressé.

[49] Ses positions radicales et ses oppositions au FLNKS sont souvent caricaturées, singulièrement donc au travers des travers de son leader LKU considéré comme un syndicaliste affairiste ; mais la radicalité de ce parti mériterait une analyse plus approfondie ; voir son blog :

http://partitravaillistekanaky.blogspot.com/2017/

[50] Il joue depuis, sur le Caillou, le rôle de parti charnière et se présente lui-même comme un « faiseur de démocratie ». Il reprit le flambeau de l’Union océanienne qui eut un certain succès en 1989 puis disparut, une partie de ses membre étant devenu indépendantiste au RDO.

[51] Devenu ensuite macroniste.

[52] Un certain nombre de Pieds-noirs rapatriés sont venus en Nouvelle- Calédonie.

[53] L’Union des démocrates et indépendants, parti politique français de centre droit, fondé par Jean-Louis Borloo en 2012. Ces deux députés étaient à l’époque Philippe Gomès et Philippe Dunoyer ; le second est toujours député, le premier dit devoir arrêter la politique à la fin de ses mandats locaux. Un ancien jeune et plein d’avenir de Calédonie ensemble (Nicolas Metzdorf) en est sorti et s’est fait élire député sur les positions beaucoup plus à droite de son petit parti (Génération NC).

[54] Notamment français et kanak, sur la question de la levée des deux drapeaux.

[55] Pantz P-C. (2015) Géopolitique des territoires kanak. Décolonisation et reconquête plurielle des territoires, Thèse de doctorat en géographie, UNC (Université de Nouvelle-Calédonie). Il se veut apolitique.