III-12 Les blocs et coalitions, souvent mariages ou Pacs de la carpe et du lapin, jusqu’au premier référendum d’autodétermination[1]

Il n’y a pas deux périodes bien distinctes avec seulement blocs hégémoniques ou seulement coalitions. La première période des années 1950 jusqu’en 2011 est mixte ; la seconde, de 2011 à 2015, est surtout celle de coalitions effectives entre loyalistes et indépendantistes, avec partage des postes au gouvernement et au Congrès. 2015 présente une rupture importante où le parti CE devient le moteur et le patron de la droite et va s’entendre, paraît-il sans contrepartie, avec les indépendantistes. Mais seulement jusqu’à la rupture de l’été (hiver austral) 2017où le saut périlleux arrière vers la droite du patron de CE, Philippe Gomès va, malgré tout, lui coûter sa chute en 2019.

III-121 Les blocs et coalitions jusqu’en 2015

* Les blocs et coalitions avant 2011

Une chatte, encore une fois, n’y retrouverait pas ses petits…

La période politique où un seul parti était dominant fut longue : celle de la vieille UC de Lenormand non encore indépendantiste, sur près de 20 ans (1953 à 1972). Puis arrive une succession de blocs loyalistes et de coalitions. Avec l’ingénierie de la démocratie consociative, les coalitions sont les plus courantes depuis l’accord de Matignon, où l’on trouve souvent des alliances dans la droite loyaliste, sauf (1989-1995) le pacte de non-agression entre le RPCR et l’UC. Rappelons, nous y avons insisté, également l’alliance dominée par le FI, le Front indépendantiste (1982-1984) du gouvernement Tjibaou, avant que ce dernier ne forme un Gouvernement provisoire de Kanaky semi-clandestin au début de la quasi-guerre civile évoquée plus haut avec l’épisode Machoro.

Du côté loyaliste, les principaux nouveaux entrants de cette période sont d’abord le parti Avenir ensemble (AE) puis Calédonie ensemble (CE) avec les deux grandes figures respectives maintenant bien connues : Harold Martin et Philippe Gomès. Le véritable dernier chant du coq (2009-2011) d’une alliance loyaliste est le Pacte de stabilité ou Entente républicaine anti-indépendantiste avec le gouvernement de Philippe Gomès, CE étant encore uni avec AE. Mais Gomès commença à se démarquer de plus en plus de la droite traditionnelle ; rappelons que deux députés de CE seront élus en 2012 à l’Assemblée nationale, marquant la fin de l’hégémonie du RPCR et de ses avatars.

* Les coalitions de 2011 à 2014 entre la carpe et le lapin : les nombreux gouvernements d’Harold Martin

De 2011 à 2014 se succèdent un nombre impressionnant de gouvernements Martin[2], jusqu’à « Martin VI » : coalition transpartisane entre les anti-indépendantistes (hors CE) menés par Frogier et le FLNKS emmené par l’UC de Wamytan (qui, grâce à cette alliance, présidera le Congrès) jusqu’aux élections provinciales de 2014. C’est depuis cette alliance que le drapeau du FLNKS est maintenant accroché auprès du drapeau tricolore dans la plupart des édifices publics, geste permis par Sarkozy mais critiqué par Gomès et CE.

Ce Pacs ou mariage de la carpe et du lapin, qui a donc duré, ne fut pas reconduit après les élections provinciales de 2014 qui, indirectement, impliquent la répartition des sièges au Congrès par l’intermédiaire des Assemblées provinciales (voir plus haut le mécanisme). Ce Pacs est contemporain des premiers mouvements de l’Intersyndicale contre la vie chère qui a su jouer le Congrès présidé par Wamytan contre les gouvernements Martin qui n’étaient pas enthousiasmés par les réformes proposées. Les élections de 2014 confèrent alors une majorité relative à CE qui, justement, avait en fait joué la carte de l’Intersyndicale, mais induisent cependant la courte parenthèse du gouvernement Cynthia Ligeard où les droites redeviennent unies ; pas pour longtemps.

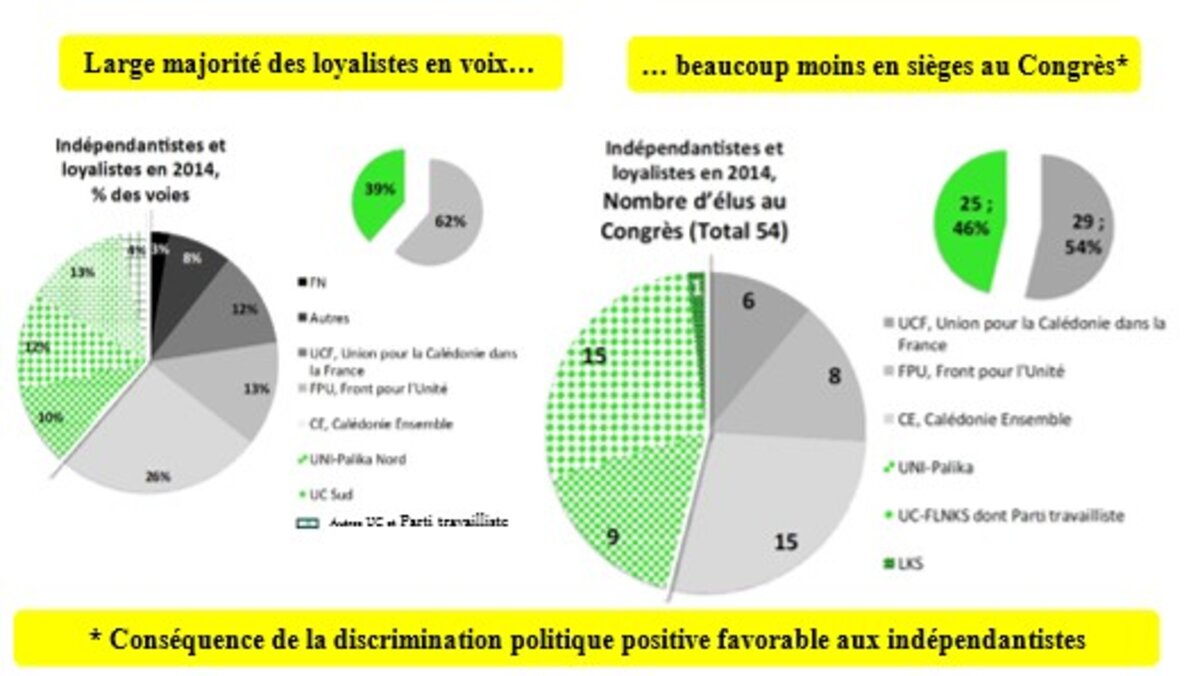

Les camemberts ci-dessous indiquent les répartitions des voix et des sièges en 2014 : CE est de loin le premier parti loyaliste avec une majorité relative, mais avec seulement un peu plus du quart des voix et des sièges au Congrès. Les loyalistes, maintenant de plus en plus divisés, sont encore nettement majoritaires en voix (62%), un peu moins en sièges (54%).

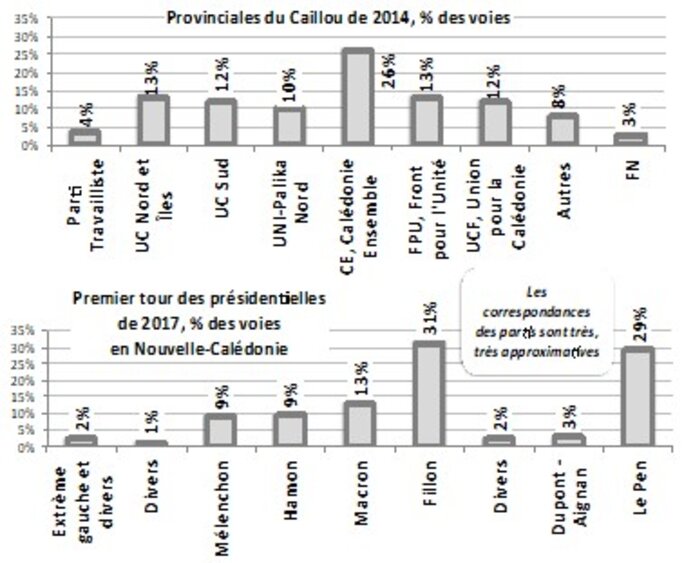

La répartition des voix aux provinciales de 2014 est également redonnée à la suite, en graphique en barres, comparée avec celle des résultats sur le Caillou aux présidentielles de 2017. On notera en particulier la profonde différence entre les deux scores du FN : de 1 à 10, et celle de CE et de Macron - ce qui a beaucoup moins de sens - (de 2 à 1). Fillon était arrivé en tête en Calédonie, mais talonné par Marine.

Cette parenthèse de mai à décembre 2014 d’un Contrat de gouvernance solidaire anti-indépendantiste entre CE, le Front pour l’unité[3] (FPU) et l’Union pour la Calédonie dans la France[4] (UCF) jusqu’à la crise gouvernementale qui a suivi est importante : elle montra que les deux droites devenaient irréconciliables quant à la politique économique et sociale. CE, loyaliste retourné à ses premières amours et de bonne volonté au départ, démissionnera en effet en décembre pour protester contre le refus de l’autre droite de voter des réformes progressistes approuvées par le FLNKS (et l’Intersyndicale contre la vie chère) ; textes ainsi votés au Congrès avec l’appui des indépendantistes.

III-122 La rupture de la droite en 2015 : les particularités de l’entente, sans coalition effective (d’après les protagonistes) de CE et des indépendantistes au gouvernement, jusqu’à la nouvelle crise de 2017

Ce titre est un peu lourd, mais il faut bien préciser qu’il ne s’agit pas, ni pour CE, ni pour l’UC ni pour le Palika, d’un accord gouvernemental en bonne et due forme mais d’une entente. La politique sur le Caillou est quelquefois subtile.

* Le gouvernement de Philippe Germain jusqu’en août 2017 : une entente de CE avec tous les indépendantistes

La crise durera jusqu’au 1er avril 2015 où Germain de CE est enfin élu président, avec nombre d’abstentions ou d’absents, mais grâce à la voix d’un membre du gouvernement de l’UC (Jean-Louis d’Anglebermes qui en deviendra le vice-président) à la demande donc du président du parti, Daniel Goa. Il n’y a donc pas d’alliance officielle, mais la rencontre (on ne fait pas d’alliance, mais on se parle…) est bien effective ; elle durera jusqu’après les élections législatives de juin 2017 et, après un froid glacial, était toujours à l’ordre du jour début 2018. Les indépendantistes de l’UC, qui avaient passé un véritable accord avec la droite hors CE dans les gouvernements lors de la précédente mandature, vont donc en 2015 changer leur fusil d’épaule en notant de meilleures convergences de vue avec CE. Gros grain à l’UC où il n’y eut pas unanimité derrière Goa ; tornade à droite où le parti CE était donc maintenant taxé de socialisme et d’indépendantisme.

Bref, le parti CE était revenu au pouvoir en ayant placé l’un de ses membres, Germain, très lié au patronat local de la CGPME[5] par la FINC (Fédération des industries de Nouvelle Calédonie, très attachée au protectionnisme et à un certain interventionnisme) à la présidence du gouvernement.

Autrement dit, une partie de la bourgeoisie locale, peut être différenciée de la bourgeoisie en générale, prend le parti d’un accord sinon d’une alliance avec les indépendantistes. Cela avait déjà eu lieu avec l’Alliance puis Avenir ensemble où une partie des acteurs sociaux de droite avait renié Lafleur, mais toujours contre les indépendantistes ; cela nous apparaît nouveau par rapport à la première coalition de la carpe et du lapin entre Frogier et l’UC, car cette alliance s’effectua sur la base de contradictions économiques et sociales au sein de la classe dominante et non plus par des accords politiques pour des places dans les institutions.

Et le débat loyalistes-indépendantistes dans tout ça ? On va y revenir tout de suite.

Ce gouvernement dominé par CE va donc encore développer une politique économique assez progressiste tout en imposant une forte rigueur budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement. Il est vrai que les luttes syndicales vont le pousser dans cette direction (hormis la politique de rigueur, critiquée, mais du bout des lèvres). En effet, avec cette sortie de crise gouvernementale, est introduite la réforme prévue de la fiscalité qui était à l’origine de la crise gouvernementale de fin 2014 : mise en place de la CCS-CSG[6] (2 % sur les revenus du capital et 1 % sur ceux du travail). Est aussi augmenté l’impôt sur les sociétés par la hausse de la Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dite CAIS, de 3 % et est proposée une taxe de 20 % sur les plus-values immobilières et de 15 % sur les plus-values mobilières. Enfin, est de nouveau prévue la TVA locale dite maintenant TGC, après des années de propositions et d’enterrements.

* Le parti Calédonie ensemble eut-il la tentation du Guépard (« Il faut que tout change pour que rien ne change ») ; le Palika l’aurait-il acceptée ?

Que penser de cette nouvelle entente d’une partie de la droite, du moins de son centre-droit un peu plus social, et de tous les indépendantistes, malgré leurs frictions ? Le rapprochement dans le domaine social pouvait-il aller jusqu’à un accord quant à une certaine indépendance ?

Certains Kanak indépendantistes articulaient le développement et le rééquilibrage économique à la lutte de classes et à l’indépendance ; c’est le cas du pouvoir Palika et UNI en province Nord, peut-être convaincus qu’il était possible d’obtenir une large majorité de Oui au référendum en expliquant aux Caldoches et autres communautés qu’une Kanaky du destin commun était possible. CE et les indépendantistes, surtout ceux du Palika, étaient d’accord, rappelons-le, sur un point particulier mais de première importance : la calédonisation de la SLN en passant de 34 % du capital de cette dernière à 51 %.

Il semblait donc y avoir entre le Palika et CE une convergence quant au choix du développement avec politique sociale ; elle aurait pu devenir une convergence quant à l’avenir institutionnel du Caillou. Nous sommes seuls responsables de cette éventualité : des deux côtés, on n’évoque pas cette interprétation, ou du bout des lèvres, au moins du côté de certains proches du Palika. Ce rapprochement fut cependant également suggéré, très discrètement, dans les plus hautes instances de l’État ; on y reviendra. Il va de soi que les hurlements constants de la droite hors CE contre ce rapprochement (alors qu’elle avait bien participé à une alliance effective de 2011 à 2014) jusqu’à, plus tard, la théorie du complot d’Harold Martin entre CE, les indépendantistes et l’État, ne peuvent servir à étayer notre sentiment. D’autant plus que Gomès se défendra toujours d’avoir participé à la moindre alliance : on reviendra sur ces épisodes qui ont opposé la droite et le centre-droit, car il marque les oppositions politiques de fin 2017.

Les partis du Caillou étaient toujours restés figés officiellement sur des positions binaires : Oui ou Non à l’indépendance-pleine souveraineté ; avec cependant un serpent de mer qui réapparaissait de temps en temps comme une rumeur : celui de l’indépendance-association comme solution de compromis. Solution déjà proposée en 1984-1985 par Edgard Pisani pour sortir de la quasi-guerre civile qui commençait ; solution rejetée des deux côtés.

Continuons notre sentiment et éclairons le titre, sans doute sibyllin pour le lecteur, de ce paragraphe : une partie des loyalistes avait peut-être compris (la tentation du Guépard) « qu’il faut que tout change pour que rien ne change ». Cette tentation renvoie au Guépard (Il Gattopardo) roman de l’écrivain italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa (mis en images par Luchino Visconti), où l’aristocratie italienne accepte, lors du Risorgimento, de perdre apparemment son pouvoir pour mieux le conserver. Le parti Calédonie Ensemble, et surtout son patron Philippe Gomès, le laissait à penser car il parlait donc avec le président de la Province Nord Paul Néaoutyine et le Palika.

Une partie des Kanak, avec le rapprochement objectif en 2015 entre le Palika, une nouvelle tendance de l’UC et CE, était-elle prête à jouer cette carte ? Deux figures politiques majeures nous semblaient se profiler rappelant Lafleur et Tjibaou : Philippe Gomès, patron incontesté de CE ; Paul Néaoutyine, patron du Palika et président depuis 1999 de la Province Nord. Les deux se parlaient donc et semblaient se comprendre ; le second comprenait probablement la stratégie du premier en le taxant de Líder máximo… Selon certains, c’est Gomès lui-même qui, avec humour, se taxait ainsi. Chacun insistait sur le fait que le soutien à CE de l’UC rallié de fait au Palika a été fait « sans aucune contrepartie ». On ne saura pas avant longtemps si cette tentation du Guépard ne fut qu’une chimère ou des accords cachés par des non-dits (existence de ces non-dits également évoqués, encore discrètement, par les instances de l’État) ; ce qui est sûr, c’est que rien ne s’est passé, sauf une rupture, mais non définitive, en 2017 entre l’épisode, après les présidentielles, des élections législatives et décembre.

* La fermeture de cette tentation : déjà en 2015, le changement, ce n’était pas encore pour maintenant

CE au pouvoir ne mit évidemment pas en avant cette solution : le discours de politique générale[7] de Germain en avril 2015 ne prononça pas une seule fois le mot d’indépendance et restait loyaliste. Attaqué par la droite traditionnelle, CE ne pouvait pas se déclarer indépendantiste, même selon une solution intermédiaire en convergence avec le Palika. Gomès déclarait, fin mai 2015 : « Nous ne sommes pas associés aux indépendantistes ». Il considérait avoir été insulté en étant taxé d’indépendantiste et de socialiste par la droite traditionnelle et se déclarait « ni indépendantiste, ni socialiste ». Il rappelait aussi qu’il ne souhaitait pas un Oui à la question posée en 2018.

Le discours de politique générale de Germain, loyaliste, est cependant un peu plus enclin au rapprochement avec les indépendantistes en rappelant la double légitimité des Kanak et des autres en évoquant le préambule de l’accord de Nouméa ; ce qui ne mange pas trop de pain. Il conclut : « C’est cette nouvelle souveraineté, parce qu’elle rassemble les légitimités, qui est la matrice de la citoyenneté calédonienne. Elle nous offre l’opportunité de constituer ensemble - de construire ensemble -, peuple d’origine et peuples d’ailleurs, un seul et même peuple, le peuple calédonien "affirmant son destin commun" ». Toujours le nationalisme calédonien, mais bien comme écran de fumée…

En 2017, avant et après les législatives et jusqu’à la fin de la crise gouvernementale en décembre, CE s’alliera de nouveau avec une droite qui lui était redevenue compatible.

III-123 La rupture (provisoire…) de 2017 entre CE et les indépendantistes ; la reconstitution partielle de la droite unie pour cause de siège de député

* Le changement, ce n’était plus du tout pour maintenant

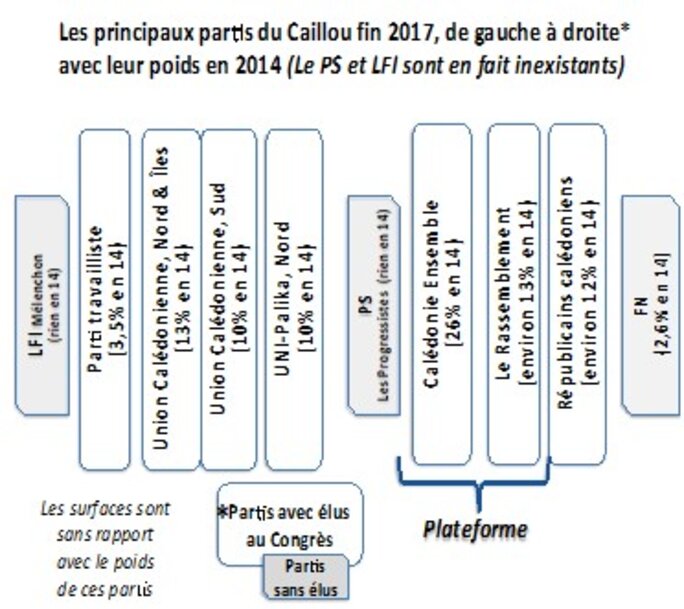

Coup de tonnerre dans un ciel déjà pas du tout serein, une Plateforme commune de la droite a été signée en juin 2017 et s’est consolidée un mois plus tard au Congrès. Sa naissance date néanmoins de la veille du second tour des législatives entre des formations de droite et de centre-droit jusque-là opposées : CE (avec Gomès) ; le Rassemblement-Les Républicains issu, rappelons-le, du RPCR (avec Frogier) ; le MPC (de Yanno) et le parti Tous Calédoniens qui n’a pas d’élus au Congrès. Les Républicains calédoniens (nouveau groupe devenu parti, emmené par Sonia Backès et Harold Martin) est ce qui restait de la droite en dehors de la Plateforme ; ils n’avaient pas de mots assez durs contre CE et le gouvernement Germain : « Il y a une politique menée depuis deux ans qui est une politique socialiste, qui a fait dévisser l’économie ».

* Pourquoi cette nouvelle alliance de la droite et de CE ?

La droite était divisée comme jamais ; l’abstention au premier tour à l’une des deux élections législatives (celle de la 2e circonscription qui inclut le Nord[8]) s’éleva à deux tiers des inscrits, et Gomès était loin d’être sûr de récupérer son siège de député contre l’indépendantiste Louis Mapou : Paris valait bien une cérémonie avec Frogier.

Ajoutons que le débat d’entre-deux-tours entre Gomès et Mapou en aura choqué plus d’un[9], et surtout les indépendantistes ; certes, Gomès n’a pas sa langue dans sa poche, mais sa logorrhée écrasante fut plus qu’une honte : une faute politique. À moins que Mapou ait fait exprès de se laisser faire pour faire voter, par colère, un plus grand nombre de Kanak ? Mapou, de l’UNI donc, n’eut qu’un soutien officiel très discret de l’UC (toujours les mêmes divisions entre les deux principales composantes du FLNKS ; Wamytan ayant néanmoins participé à l’un de ses meetings) ; et une bonne partie des Kanak ne s’est pas mobilisée pour lui aux élections législatives : avec une forte mobilisation, la victoire eut été possible, d’où, répétons-le, les craintes et la tactique en saut périlleux arrière de Gomès.

* Une nouvelle alliance effective d’une grande partie de la droite ; pour combien de temps ?

Cette plateforme électorale rassemblait donc en grande partie le camp loyaliste divisé : le refus explicite de l’indépendance-association est central : « C’est pourquoi nous réaffirmons collectivement et clairement notre engagement pour que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la France et dans la Paix. Nous réaffirmons aussi notre ferme et totale opposition à toute forme d’indépendance ou d’indépendance-association ». Voilà qui fut dit. Toutefois, la volonté de dialogue avec les indépendantistes, prônée tant par Gomès que par Frogier, est réaffirmée : « … concertation indispensable et constructive entre non indépendantistes et d’un dialogue approfondi avec les indépendantistes ». Ce qui ne mange toujours pas trop de pain puisque « Ce dialogue est d’autant plus nécessaire que le résultat du référendum de 2018 est connu d’avance. Une large majorité de calédoniens sera favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République ».

Les divergences en matière de politique économique et sociale ne sont cependant pas éludées : « Par ailleurs, nous n’ignorons pas les divergences qui nous opposent dans les domaines économiques et fiscaux et nous nous engageons à les résoudre en travaillant ensemble à l’évolution de la politique actuelle afin de redonner confiance aux acteurs économiques ». Tout devait donc se jouer entre les deux axes de Touraine : l’axe lutte de classe (c’est un bien grand mot pour les oppositions internes à cette nouvelle droite) ; l’axe nationalisme. L’axe nationalisme avait sans aucun doute dominé l’axe lutte de classes. Tout allait pour le mieux ou presque dans le meilleur des mondes de la droite presque unie.

Pas tout à fait. Les contradictions économiques et sociales de la droite furent à l’origine du blocage de l’élection du président du Gouvernement[10] : les indépendantistes, se sentant probablement blessés par la vive campagne de CE (en particulier de Gomès contre Mapou) ont laissé la droite réunifiée et la droite dure se débrouiller ; la droite dure Backès-Martin espérait sans doute pouvoir faire changer la ligne qu’ils prétendaient socialiste de CE. Et la crise dura d’août à décembre, malgré plusieurs tentatives du Haut-commissaire ; peut-être fut-elle évoquée lors du Comité des signataires de novembre 2017, mais rien n’en avait filtré et on était toujours sans président du gouvernement courant novembre.

On avait donc encore là, comme en 2014-2015, le revers de la médaille de l’ingénierie institutionnelle du Caillou faite pour éviter la bataille bloc contre bloc, mais qui se grippe quand les accords sont difficiles. On était cependant, insistons, au centre du triptyque de Touraine, en laissant de côté l’axe du développement qui devient dans cette conjoncture un simple détail, avec deux possibilités. Ou CE privilégiait son aspect progressiste économiquement et socialement sur son loyalisme et retournait encore une fois sa veste, à condition que les indépendantistes veuillent bien lui pardonner ses infidélités ; serait alors reconduite la politique précédente, avec ou sans Germain. Ou les indépendantistes laissaient toujours CE, ses nouveaux partenaires et pourquoi pas avec la droite dure, se débrouiller ; ils auraient alors dû s’entendre sur une politique économique et sociale mi-chèvre, mi-chou. C’était le risque pour les indépendantistes ; ils ne l’ont pas pris.

(Cela va bien changé aux provinciales de 2019 ou Calédonie ensemble va se prendre une belle veste…).

On fait semblant de laisser ce suspense torride (en fait déjà dévoilé pour le lecteur attentif…) pour emprunter un détour : celui du point de vue des organes extérieurs au Caillou et surtout des institutions de la France.

Mais déflorons encore un peu le suspense : Gomès fit encore plus fort, il gardera le soutien de sa droite et de sa gauche. Macron avait-t-il pris des leçons de politique de Gomès avant de se lancer dans son aventure ?

Notes

[1] Voir donc le troisième volet de cette partie pour la suite.

[2] À prononcer donc à l’anglaise, comme Martine.

[3] Le FPU était une alliance politique de plusieurs partis de la droite anti-indépendantiste formée en août 2013.

[4] L’Union pour la Calédonie dans la France (UCF) était une autre alliance politique. On ne les a pas mentionnées plus haut car il s’agit d’alliances électorales et non de partis. Oui, c’était donc encore plus compliqué…

[5] Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises, devenue CPME.

[6] La Contribution calédonienne de solidarité, l’équivalent de la CSG (Contribution sociale généralisé) française, est affecté à l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale.

[7] Déclaration de politique générale prononcée devant le Congrès, au nom du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par M. Philippe Germain, président du gouvernement, avril 2015.

[8] Avec deux tiers d’abstentions donc, Mapou obtint au 1er tour 30 % des votants devant Gomès à 24 % et Martin 15 %.

[9] Entendre et voir le replay du 15 juin sur Calédonie 1re : sur plus de vingt minutes de pseudo-débat, Mapou ne dit que quelques mots. Même quand la journaliste lui demande de parler, Gomès le coupe toujours. En revoyant fin 2023 cet épouvantable débat, on reste pantois devant le culot de Gomès (dopé ?). On propose de calculer les temps de parole : au pif c’est au moins 99,9 % pour Gomès. Je cherche un mot plus fort qu’épouvantable …

https://www.facebook.com/watch/?v=1746775792018867

[10] Suite à la démission du gouvernement de Dunoyer, élu député de CE comme Gomès.