Que vous pratiquiez l’escalade ou non, l'engouement croissant pour ce sport ne vous aura pas échappé. Le nombre de pratiquant·es explose et les salles se multiplient, à l’image des chiffres d’affaires vertigineux affichés par les grandes entreprises privées. Cette ascension débridée s’inscrit dans une course capitaliste, à la fois de la marchandisation de la pratique sportive, mais aussi d’un certain mode de vie, proche des classes moyennes au capital culturel élevé.

Le prix, assez élevé, agit déjà comme un filtre à l’entrée. Mais parallèlement, les choix marketing des grandes filiales permettent de happer un certain public, induisant un entre-soi de classe manifeste. Cet article propose d'observer comment les modèles marketing des salles d'escalade de bloc produisent un entre-soi de classe et l'articuler avec le concept géographique de gentrification.

Cet article se base sur une enquête sociologique réalisée dans le cadre de mes études en avril 2025 à partir d’observations dans quatre salles d’escalade de bloc, une enquête Google Forms et sept entretiens, dont deux avec des employé·es. Le nom des salles et l’identité des interviewé·es sont anonymisés par soucis de confidentialité.

Introduction : Retour sur l’histoire d’un sport

L’escalade puise ses origines dans l’alpinisme du XIXᵉ siècle, initialement réservé à l’élite britannique [1]. Jugée trop élitiste, cette pratique devient un vecteur de revendication pour les mouvements socialistes et populaires, promouvant la réappropriation de la nature et l'émancipation libertaire. L’escalade vient rompre avec ce caractère élitiste en proposant une expérience plus accessible et moins risquée. Après la Seconde Guerre mondiale, la FSGT valorise l’escalade comme sport populaire, et en 1955, le premier mur artificiel est inauguré lors de la fête de l’Humanité, amorçant son implantation dans les écoles et institutions [2].

Agrandissement : Illustration 1

La démocratisation de l’escalade par la FSGT amorce la transformation d’une pratique d’extérieur en une pratique d’intérieur. Même si l’escalade en montagne et falaise continue d’exister, c’est bien son homologue « indoor » qui connaît une croissance débridée[3] . Les salles de bloc, escalade sans corde sur un petit mûr, évoluent de salles d’entraînements en salles de pratique de l’escalade en soi. Elles deviennent de plus en plus intéressantes pour un public néophyte ne souhaitant pas pratiquer en extérieur.

Naît ainsi un nouveau modèle de salle d’escalade alliant l’escalade de bloc et la restauration. La première salle s’implante dans une zone d’activité à Cergy-Pontoise[4]. C’est une stratégie qui vise à élargir sa clientèle en visant un public nouveau, notamment les employés des nombreuses entreprises installées en banlieue. C’est une double stratégie géographique et de développement des services proposés. Les salles se multiplient et s’adaptent peu à peu à ce public spécifique, tout en essayant de continuer à élargir leur clientèle.

La salle de bloc : un « lieux de vie » social et convivial

Comment expliquer l’engouement massif pour la pratique de l’escalade ? Les réponses à l’enquête sur Google Forms présentent différentes justifications : « Convivial, musculation version plus fun », « l'ambiance... », « Euuh jsp c'est marrant quoi », « Parce que c'est cool », « J'y vais avec des potes et on a pas l'impression de faire du sport »[5]. Ces réponses ont le point commun de présenter la pratique de l’escalade comme un sport convivial et divertissant. Cette appréciation du sport peut être inhérente à sa pratique mais peut aussi, comme nous allons le voir, être influencée par les stratégies marketing des salles de bloc.

La promotion d'un "Véritable lieux de vie"[6]

Tout commence sur les réseaux sociaux où les salles de bloc présentent les évènements à venir. Les publications sont autant orientées vers la pratique du sport que la promotion des différents services de la salle. Les photos des plats à la carte et les évènements centrés sur un temps de restauration ou d’activités collectives sont particulièrement mises en avant. C’est le cas notamment des publications comme la « Soirée tartiflette » ou de DJ SET, transformant la salle de sport en véritable piste de danse animée par des DJ.

Agrandissement : Illustration 2

Bien loin de la pratique exclusive de l’escalade, les salles proposent des activités diversifiées et ludiques. La diversification des activités permet de concevoir l’espace de la salle comme un endroit d’activité collective. L’accent est ainsi mis sur la sociabilité du lieux, presque à en oublier sa fonction sportive.

Construction d'une visée sociale des salles de bloc

Cette caractéristique est particulièrement bien reçue et appropriée par les client·es. Les réponses au questionnaire sont marquantes. Sur 27 réponses au questionnaire, 14 citent cet aspect comme raison principale de leur pratique. A la question Qu’est ce qui pourrait être amélioré dans la salle ? une personne a même répondu « Des sessions fluo et des rencontres entre célibataires », illustrant parfaitement la recherche par les client·es de temps collectif dans le but de créer du lieu social, voire amical ou amoureux. Cette visée sociale des salles est largement renforcée par le mode d’adhésion et de pratique de l’escalade proposé par les salles.

Agrandissement : Illustration 3

Les salles renforcent cette dimension sociale via leurs programmes d’adhésion. Les abonnés peuvent inviter autant d’ami·es qu’ils le souhaitent, favorisant la découverte du sport et la multiplication des nouveaux inscrits. Comme le souligne une cliente :« J'y vais vraiment parce que j'ai des potes à moi qui y vont, tu vois. […] A force de rencontrer des gens, tout le monde m'a dit je vais à [telle salle d’escalade], tu vois. Et puis j'ai dis, d'accord, moi, je vais aussi faire ça, tu vois. ». Ces dispositifs transforment les salles en lieux de sociabilité et de convivialité, où activité physique et interactions sociales se conjuguent, soutenues par des aménagements favorisant confort et échanges.

Aménagements et services : la structuration d'un espace de sociabilité

Les salles de bloc ne sont pas uniquement des salles d’escalade. Ce sont à la fois des lieux de restauration, de bar, de musculation, de yoga et bien d’autres services.

Toutes les salles de bloc se ressemblent un peu. Les différentes filiales, et salles indépendantes, participent à une standardisation de la structuration esthétique et pratique des salles de bloc. En allant dans une salle de bloc, nous pouvons être sûr·es de trouver : un bar, un espace vente, un espace de restauration, plus ou moins perfectionnée, un espace extérieur agréable fumeur, des douches, un espace de musculation, peut être une salle de yoga et si vous êtes chanceu·se, un sauna.

Les services proposés dans les salles d’escalade permettent de diversifier le public mais également de créer un lieux de vie en permettant aux client·es de rester un maximum de temps. Comme précisé lors des entretiens, les personnes restent « au moins une heure et demie. Parfois deux heures. Plus il y a du monde, plus on va y passer du temps ». Il y en a pour tous les goûts et âges, ce qui permet de capter une clientèle toujours plus large.

Les stratégies marketing : La marchandisation du "convivial"

La salle de bloc, "C’est un peu la maison en vrai", "C'était très vite une ambiance familiale et conviviale, surtout". Ces deux extraits d'entretien illustrent bien le sentiment d’être "chez soi" que ressent la clientèle. Ce climat repose largement sur le personnel, décrit comme "Adorable!", avec qui "vous devenez potos au fur et à mesure". Une salariée résume : “Je pense que c'est l'aspect convivial [que les gens apprécient]. On est tous hyper accueillants. (…) Et puis enfin nous aussi on grimpe dans la salle, tu vois. Donc on est à la fois le staff et à la fois juste des gens qui grimpent avec les autres. Ouais ça brouille la relation client.” Tutoiement, humour, accueil chaleureux et participation aux séances contribuent à cette proximité.

Mais cette convivialité n’est pas spontanée : elle fait partie intégrante du management, qui mise sur une ambiance familiale et informelle. Pour les nouveaux venus, des codes relationnels spécifiques atténuent la rigidité du rapport commercial. En adoptant une relation horizontale et individualisée, les salles cultivent un climat convivial tout en masquant les logiques d’un management très structuré, où chaque détail, de l’attitude du staff à l’esthétique standardisée de la salle, est soigneusement orchestré.

Un modèle marketing standardisé

L’ambiance conviviale des salles de bloc est en réalité un produit construit, pensé dans le cadre d’une stratégie marketing. La décoration, par exemple, est standardisée selon des critères bien précis. Comme l'explique une ex-vice-présidente de salle, “ils ont tout un service déco avec un catalogue. Et c’est tout charté. […] C’est des catalogues qui sortent… qui sont faits par le QG, quoi” . La décoration, la musique, mais aussi la communication en ligne obéissent à une direction artistique centralisée, proposant une image homogène de ce que doit être une salle d'escalade. “Après la création d’un premier compte Instagram, un mail de la com a en gros dit, on vous récupère le compte Insta. […] Ils l’ont recharté. Ils ont tout modifié.”

Cette standardisation d’un modèle particulier s’applique également à la manière de parler et le choix des mots, que nous avons détaillée précédemment. L’ex vice-présidente explique que les mots utilisées doivent également respecter un modèle précis. « Il y a une seule consigne qu'ils ont fait à un moment donné. […] Avant, on parlait d'une salle, […] ils appellent ça des climbing lofts maintenant. Et ça, ça a été la consigne, c'était de parler de loft ». Les anglicismes sont d’ailleurs très présents dans les salles de bloc. Toutes les salles fonctionnent sur un modèle de Happy Hour, en début et fin de journée, avec des tarifs plus abordables.

Ces dispositifs, esthétiques, langagiers, relationnels, composent un univers normé qui dépasse la simple convivialité : ils participent à la construction d’un modèle attractif pour une clientèle ciblée. Dès lors, une question demeure : qui est la cible de ces stratégies marketing ?

Nature de l’entre-soi : sur-représentation des classes au capital culturel fort

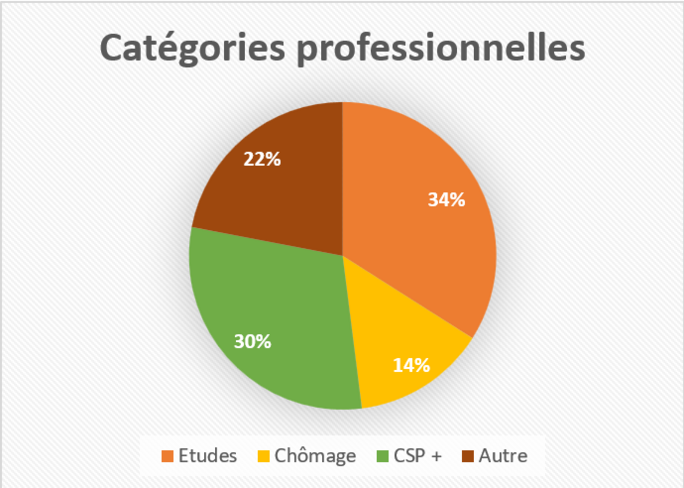

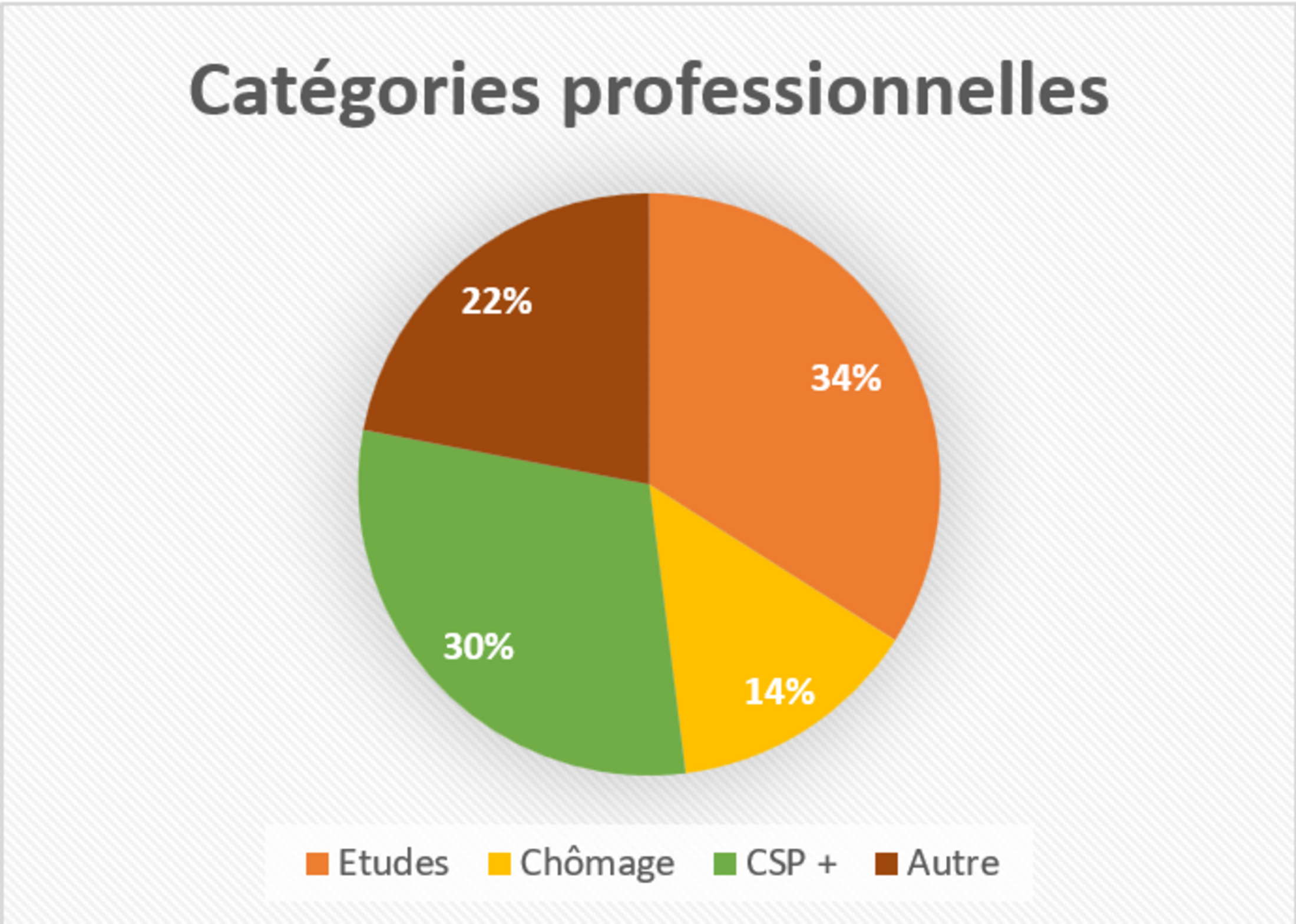

Qui sont les grimpeur·euses de bloc ? Cette question est large et cette enquête n’a pas vocation à y répondre. Dresser un portrait idéal-typique de la clientèle ne nous intéresse peu. En revanche, le questionnaire partagé pendant l’enquête peut nous amener quelques éléments de réponses statistiques. A partir de vingt-sept réponses, nous pouvons établir une moyenne d’âge autour de 27 ans.

Agrandissement : Illustration 5

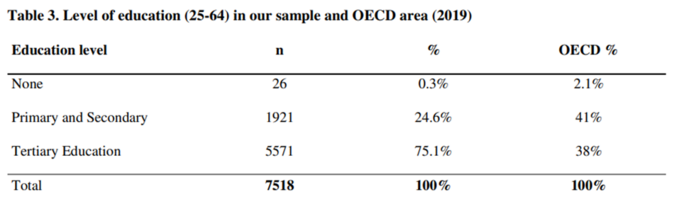

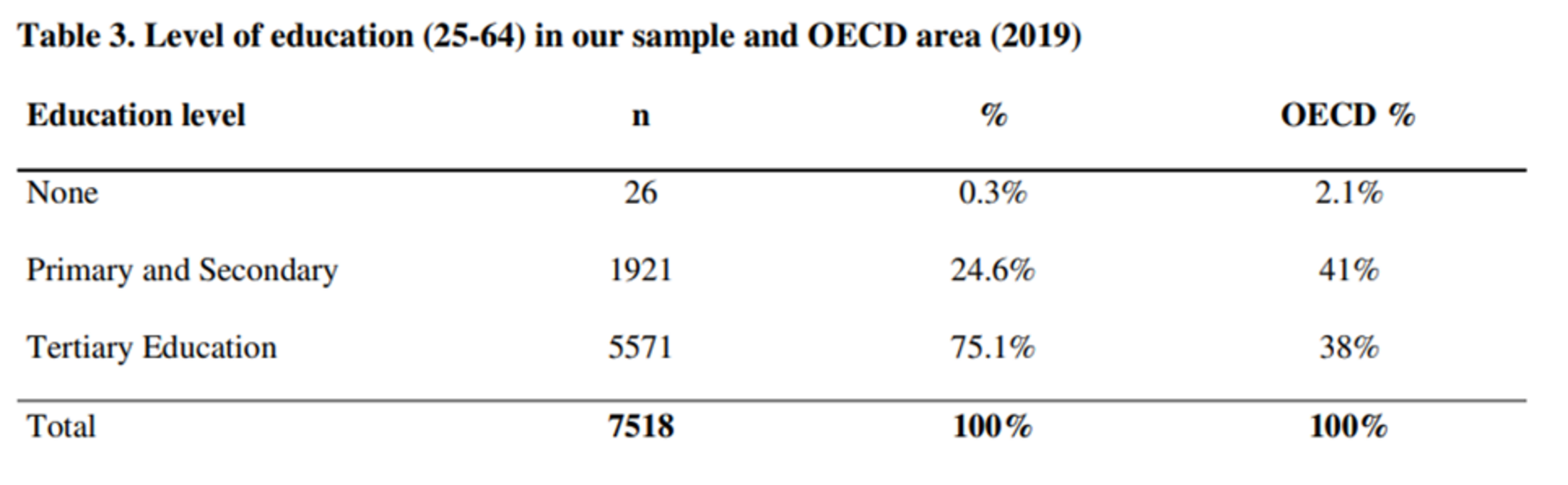

Ci-dessus sont représentées les différentes catégories professionnelles des enquêté·es. Les catégories socioprofessionnelles supérieures et les étudiant·es représentent donc plus de la moitié de la clientèle des salles de blocs. Dans une enquête plus approfondie sur le sujet menée sur un échantillon de plus de 7500 participant·es, Olivier Aubel et Fabrice Lefèvre démontrent la sur-représentation d’une petite bourgeoisie cultivée se caractérisant par un volume de capital global modérément supérieur à la moyenne, mais marqué par un déséquilibre net en faveur du capital culturel[8].

Agrandissement : Illustration 6

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, les valeurs associées à la pratique étaient largement rattachées à un courant de contre-culture pour la réappropriation de la nature et, plus de manière plus générale, une volonté de s’extirper de la société de consommation [9]. Comme le notait Bourdieu dès 1979 à propos de l’alpinisme [10] , ce style de vie incarne un “aristocratisme ascétique”, une forme de distinction élitiste mais austère, qui permet aux fractions cultivées de la bourgeoisie et des classes moyennes de se différencier à la fois des classes populaires, par leur capital culturel, et des élites économiques, par un rejet de l'ostentation.

Un processus de gentrification dans les salles d’escalade de bloc ?

La hausse des prix des entrées dans les salles d’escalade de bloc et la sur-représentation des classes moyennes-supérieures avec un fort capital culturel n’est pas sans rappeler le processus de gentrification. Selon la géographe Anne Clerval, la gentrification est un processus de transformation des quartiers populaires par l’installation progressive de populations plus aisées, appartenant principalement aux classes moyennes cultivées[11]. Cette notion a émergée plusieurs fois lors des entretiens.

Un client explique : « Il y a une vraie gentrification de la ville et je trouve que justement, la salle, tu vois, ça fournit des endroits à ces gens qui viennent gentrifier la ville ou payer des burgers à 20 euros. Parce qu'en vrai, je trouve que tu sens vraiment la vibe parisienne, tu vois, dans la DA [direction artistique], dans les prix, dans tout. (..) Et ça parle à un certain public, en vrai, qui est pour moi le même public, qui va au... qui va dans les bars [du quartie branché]». Cette remarque incisive pointe du doigt la nature socio-économique d’une nouvelle clientèle et la hausse de sa fréquentation dans les salles de bloc.

Les études sur la gentrification montrent que les gentrifieurs ne se perçoivent pas toujours comme tels. En bref, ils valorisent la diversité symbolique, mais vivent en réalité dans un entre-soi. Tim Butler note que les classes moyennes urbaines construisent des discours moraux pour se distinguer des autres gentrifieurs [12]. Même si elles gentrifient, ces populations ne veulent pas être assimilées à un processus de gentrification, qu'elles critiquent activement. Ce constat se retrouve dans les salles d’escalade. Certain·es interviewé·e sont conscient·es du phénomène : “Que quand je vais à la salle, j’ai l’impression que c’est majoritairement des personnes blanches entre 20 et 30 ans. Un peu bobos, genre, assez cultivées, etc.” D’autres l’intériorisent : “Moi, c’est vrai que les gens qui font de l’escalade, je l’associe un peu… à un statut social, à des gens qui me ressemblent, avec qui je peux échanger. C'est pour ça que j'aime bien aussi”.

CONCLUSION

Dans les coulisses des salles d’escalade, le management est à la botte des actionnaires. Le 29 mars 2025, les employé·es de Climb Up Aubervilliers se sont mis en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles et ils pointent du doigt un management particulièrement ferme et dénoncent des pratiques de surveillance illégale, uniquement intéressé par la recherche de profit. Nous sommes bien loin de l’ambiance « familiale et conviviale » brandie par les grandes entreprises.

Contrairement à la définition de la gentrification, les salles de bloc ne remplacent pas leur clientèle initiale, qui reste ou se tourne vers des salles indépendantes. Comme le souligne Olivier Aubel, elles n’entrent donc pas dans une dynamique de gentrification au sens strict. Pourtant, leurs stratégies marketing attirent un public ciblé, majoritairement de classe moyenne ou supérieure et cultivé, renforçant un entre-soi de classe. En somme, les salles de bloc sont des espaces qui se gentrifient de part leur embourgeoisement progressif, sans pour autant que cette nouvelle population vienne exclure l'ancienne.

Sources :

[1] Goutte, Guillaume. Alpinisme & Anarchisme : essai sur les vertus révolutionnaires de l’art de grimper les montagnes. Montreuil: Nada, 2024.

[2] http://www1422.fsgt.org/sites/default/files/2017-SPA611-le-long-combat-de-l-escalade-populaire.pdf Consulté le 08/09/2024 (lien obsolète)

[3] Biard, Eric. Facteurs de diffusion des pratiques sportives hors cadre et stratégie des acteurs : études de cas comparatives dans la délocalisation des sports de nature aux milieux urbains. Education. Université Paris Sud - Paris XI, 2012. p.150

[4] Rogeaux, Augustin. La trajectoire organisationnelle de l’escalade en France et ses innovations sociotechniques : de la mise en forme olympique au virage managérial. Education. Université Rennes 2, 2023. p.264

[5] Enquête Google Forms

[6] Site internet d’une salle Arkose. Consulté le 26/05/2025

[7] Site internet d'une salle Climb Up. Consulté le 26/05/2025

[8] Aubel, Olivier, et Brice Lefèvre. « What Climbing Means… ». Journal of Outdoor Recreation and Tourism 40 (décembre 2022): 100585. https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100585.

[9] Snyder, Sarah. « Commodifying the Climb: The Ethics of Online Content Production and the Increasing Politization of the Professional Rock Climber », 2013

[10] Bourdieu, Pierre. La distinction : critique sociale du jugement. Collection « Le sens commun ». Paris : Éd. de Minuit, 2007. p. 242

[11] Clerval, Anne. Paris sans le peuple: la gentrification de la capitale. Paris: la Découverte, 2013. p.8

[12] Butler, Tim. « Living in the Bubble: Gentrification and Its “Others” in North London ». Urban Studies 40, no 12 (novembre 2003): 2469‑86. https://doi.org/10.1080/0042098032000136165.