Avant toute chose, je tiens à remercier Jules Grandin pour sa vidéo originale et intéressante. Cet article, loin de critiquer le travail des journalistes de Les Echos, cherche à approfondir l’analyse amorcée dans la vidéo en superposant la cartographie des kebabs à une cartographie des fast food de poulet, élargies à Paris intra-muros et sa petite couronne.

La cartographie des kebabs présentée dans la vidéo met en lumière la facture sociale entre les quartiers riches et pauvres. Cette analyse est juste et révélatrice mais nous laisse un peu sur notre faim. Il semble évident que les quartiers bourgeois sont moins intéressés par la consommation de kebab que les quartiers plus populaires. Mais pourquoi? Qu’est ce que la cartographie des kebabs et des fast food de poulet peut nous dévoiler de plus sur la structuration sociale et économique de la ville de Paris ?

Une gentrification du kebab?

Tout d’abord, comme le font remarquer Les Echos à la fin de leur vidéo, il n’est pas possible d’approcher une cartographie quelconque de Paris sans la mettre en relation avec ses processus de gentrification. La gentrification est une dynamique d’embourgeoisement qui fini par transformer la composition sociale d’un quartier (1). Elle peut prendre la forme d’aménagements de l’espace public ou bien encore de politiques culturelles et sociales. Elle aboutie dans la majorité des cas à l’éviction d’une population et à son remplacement par une population plus aisée.

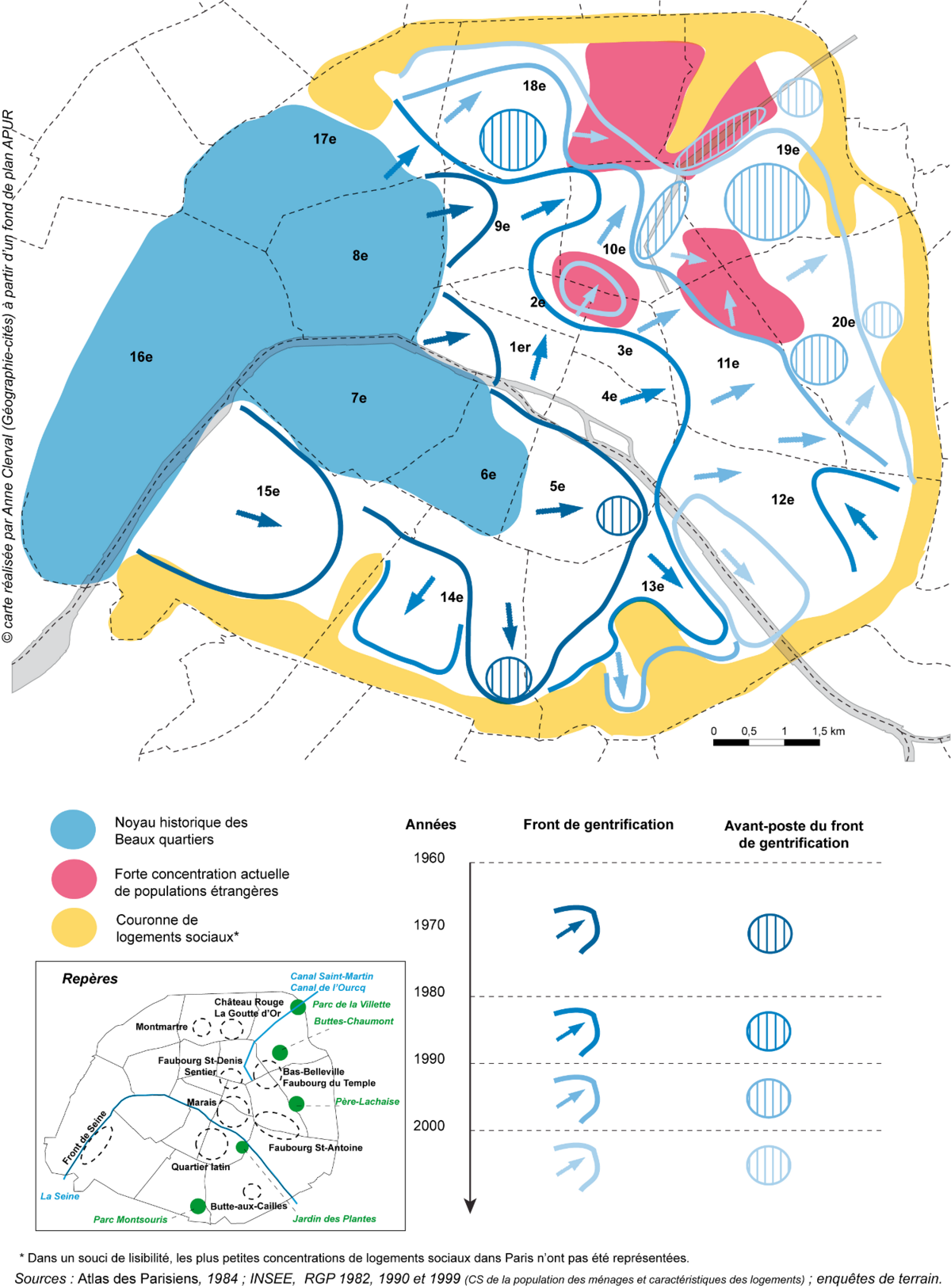

Agrandissement : Illustration 1

La métropole de Paris ne fait pas exception. Bien que sa gentrification soit tardive, la ville de Paris et sa petite couronne y sont soumises. La géographe Anne Clerval, spécialiste des questions de gentrification parisienne, a cartographié ces dynamiques. Sur la carte ci-contre, la gentrification prend la forme d’une diffusion lente, représentée par les flèches. Cette vision synthétique nous présente la progression de son « étendue spatiale et temporelle » (2). A Paris, la gentrification est « un processus de diffusion spatiale centre-périphérie à partir du noyau historique des Beaux quartiers de l’Ouest parisien ».

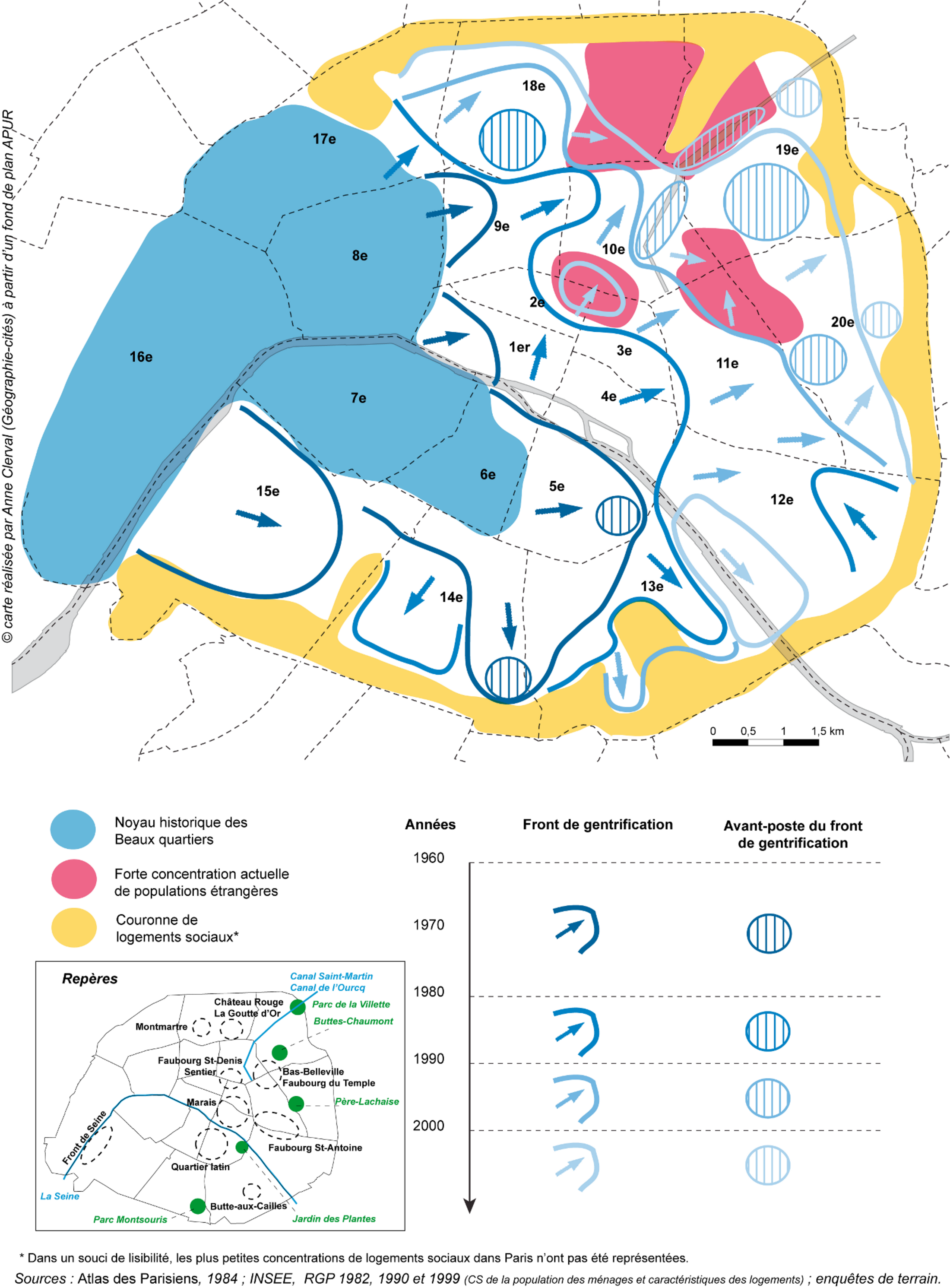

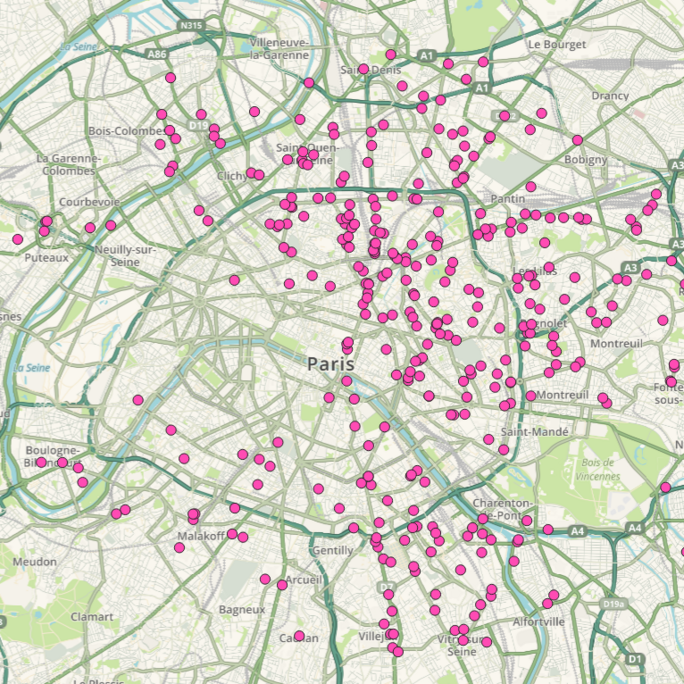

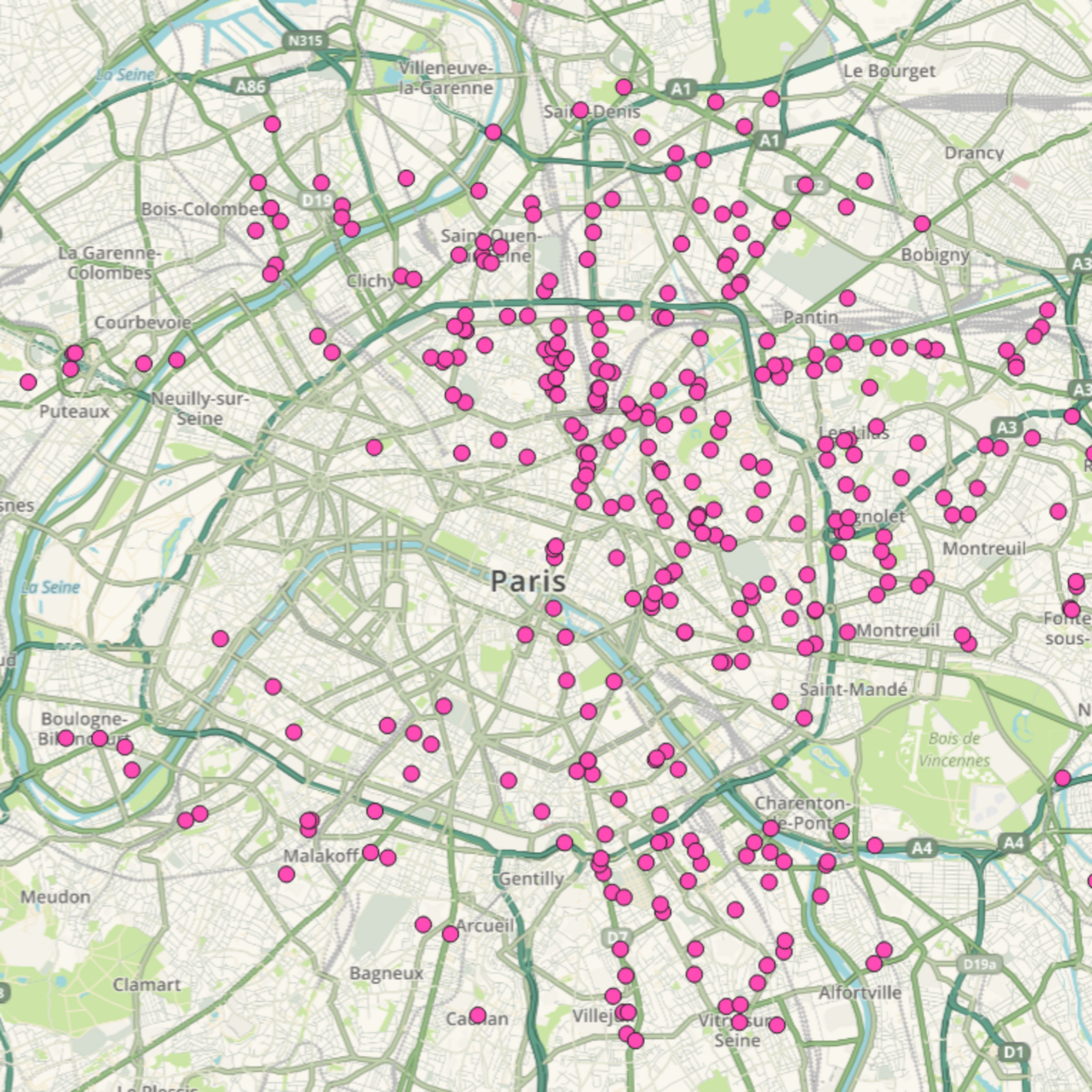

Revenons-en à nos kebabs. La carte ci-dessous est une cartographie des kebabs, donc fast food essentiellement tourné vers la vente de kebab, étendue à la petite couronne : de Montreuil à Issy-Les-Moulineaux en passant par Ivry et Saint-Ouen.

Agrandissement : Illustration 2

Les kebabs sont présents autour des grands axes routiers, des gares, dans les quartiers plus jeunes et plus populaires. Dans la petite couronne, les kebabs suivent les axes routiers, zones limitrophes et accessibles pour les personnes vivant en migration pendulaire ou plus loin en banlieue. Les pôles avec une forte concentration de kebabs dans Paris intra-muros correspondent au zone d’avant poste du front de gentrification représentés sur la carte d’Anne Clerval.

Nous pourrions alors à juste titre nous demander si l’implantation des kebabs suit la diffusion de la gentrification centre-périphérie ou bien si au contraire, elle témoigne d’une progression périphérie-centre.

Pour répondre à cette question, il faudrait nous munir d’une cartographie des kebabs d’il y a quelques années et la comparer à l’actuelle. Malheureusement, je n’ai pas réussi à récupérer les données nécessaires à l’élaboration d’une telle carte. J’invite quiconque voudra s’amuser à créer une carte des kebabs plus ancienne à le faire et continuer d’enrichir ces cartographies.

La gentrification du kebab

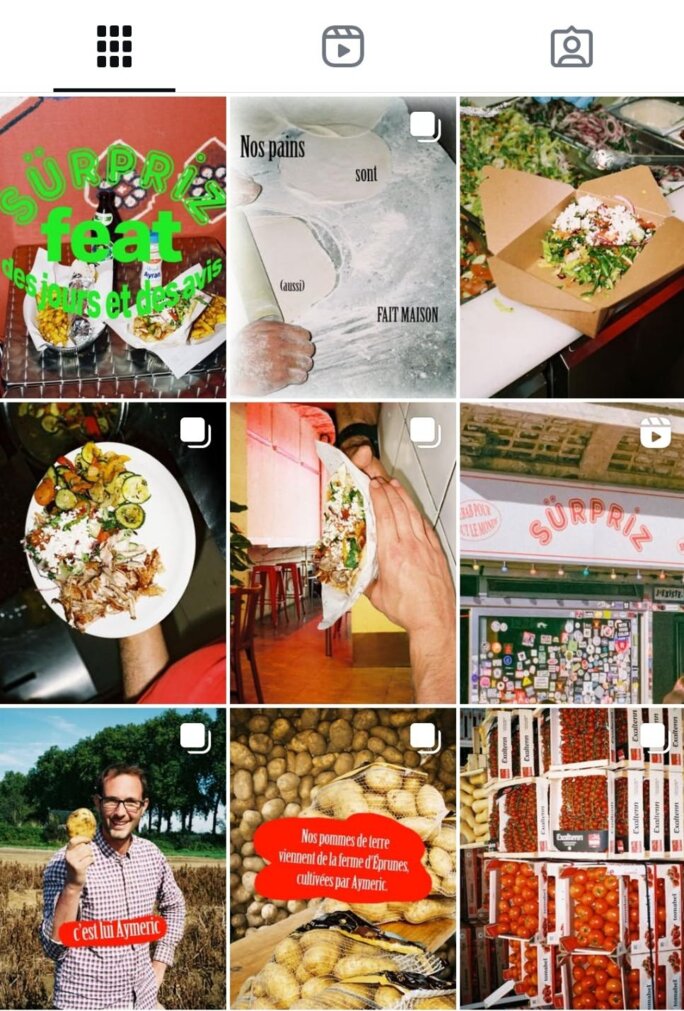

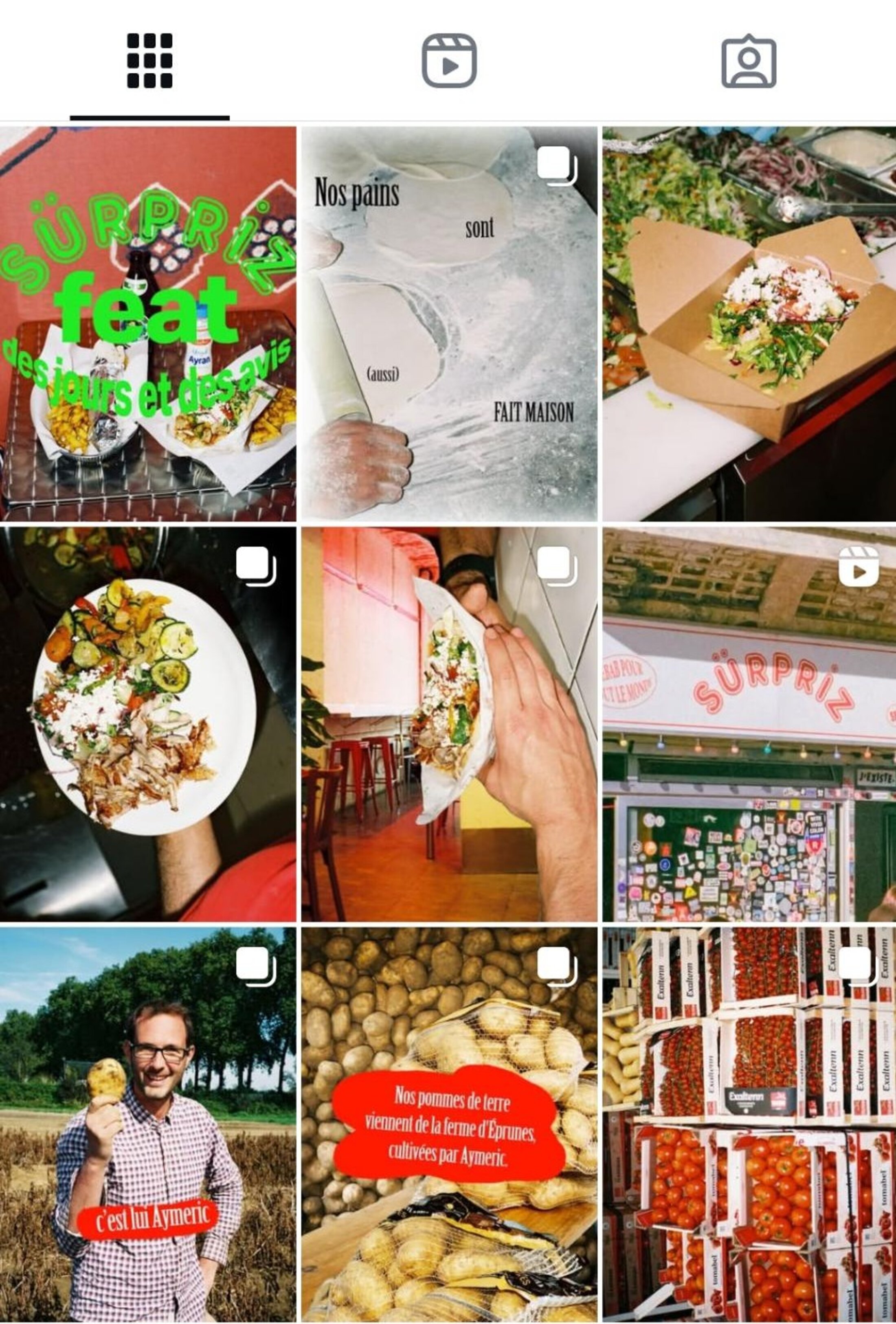

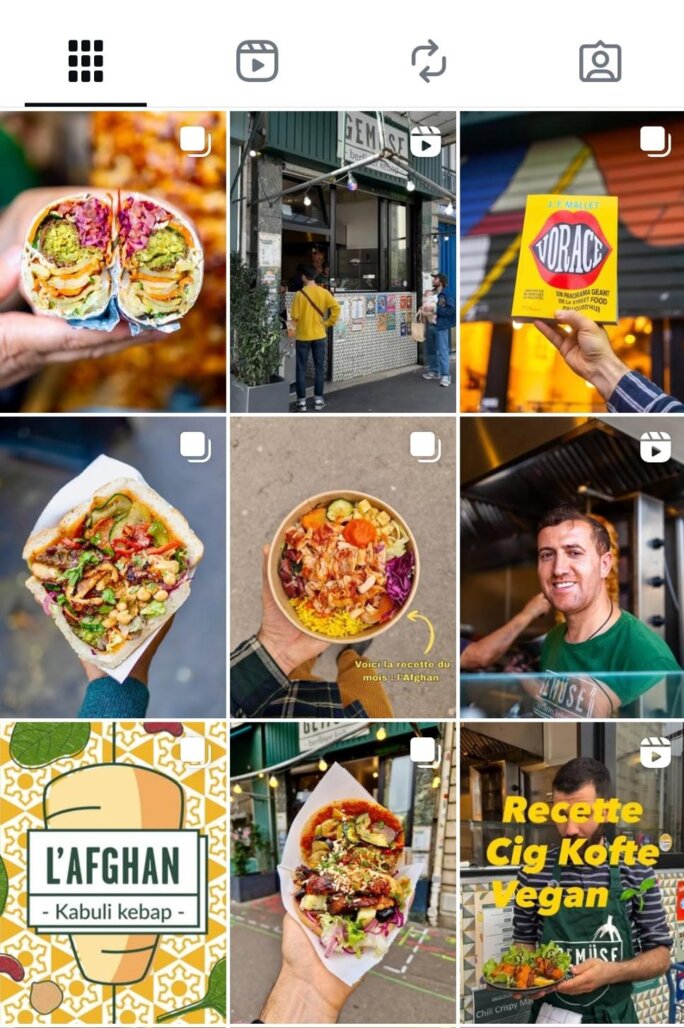

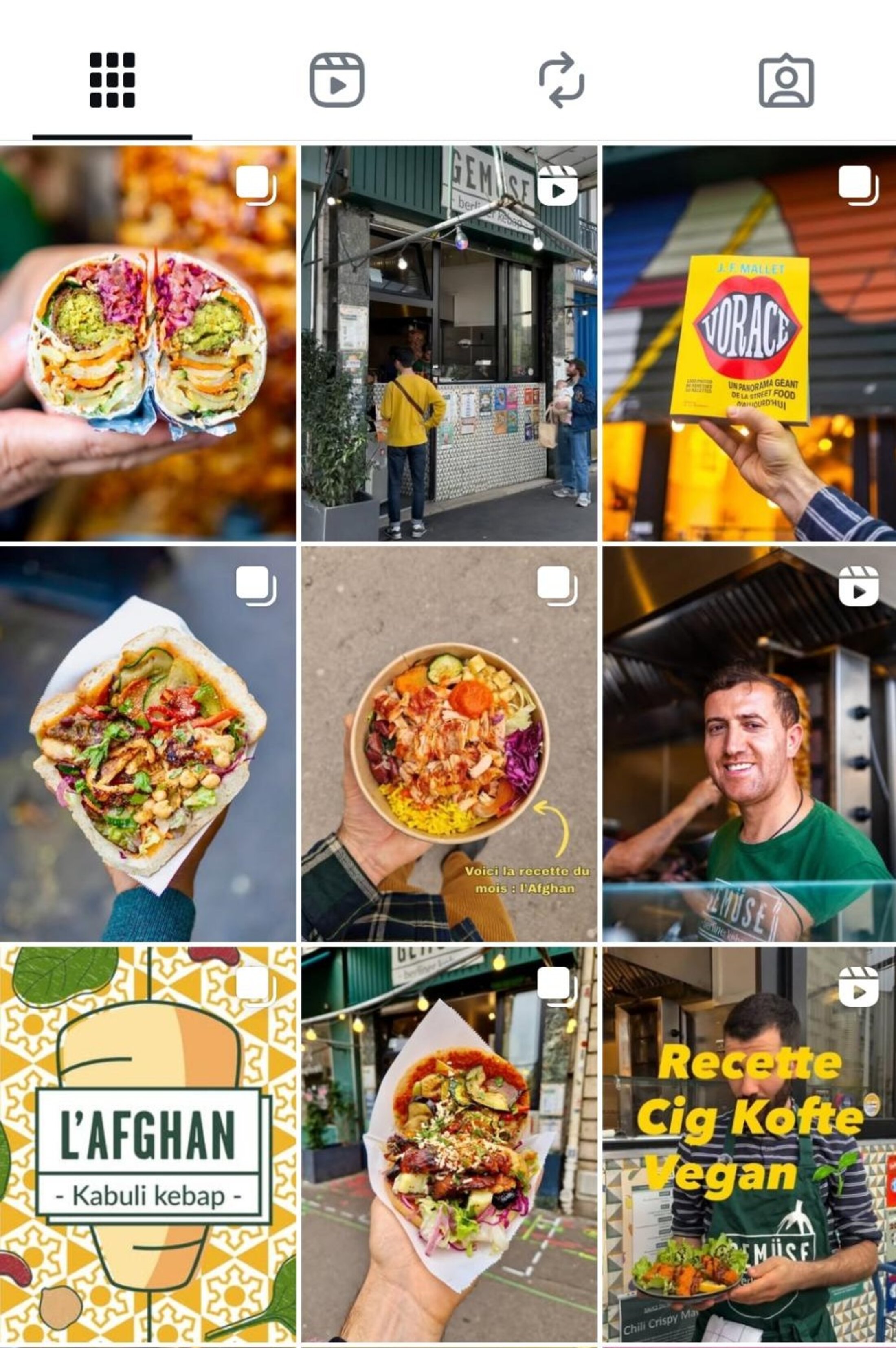

Plus récemment, Paris intra-muros voit fleurir une ribambelle de kebabs revisités, plus chers, s’adaptant à un public plus aisé. Ce public gentrificateur est particulièrement friand de « diversité » et de « mixité sociale » (3). Mais une diversité contrôlée.

A titre d'exemple, le restaurant kebab Basis s’est récemment retrouvé au cœur d’une polémique suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo a été supprimée depuis mais il est possible de trouver des vidéos de réaction sur TikTok. Le gérant explique vouloir ouvrir un « lieu sympa dans lequel on peut manger des trucs cools sans pour autant avoir la ligue des champions ou un mec un peu bizarre à l’accueil ». L’idée est simple : consommer un kebab en effaçant toute la culture et les populations à l’origine de l’ouverture et de la vie de ces établissements.

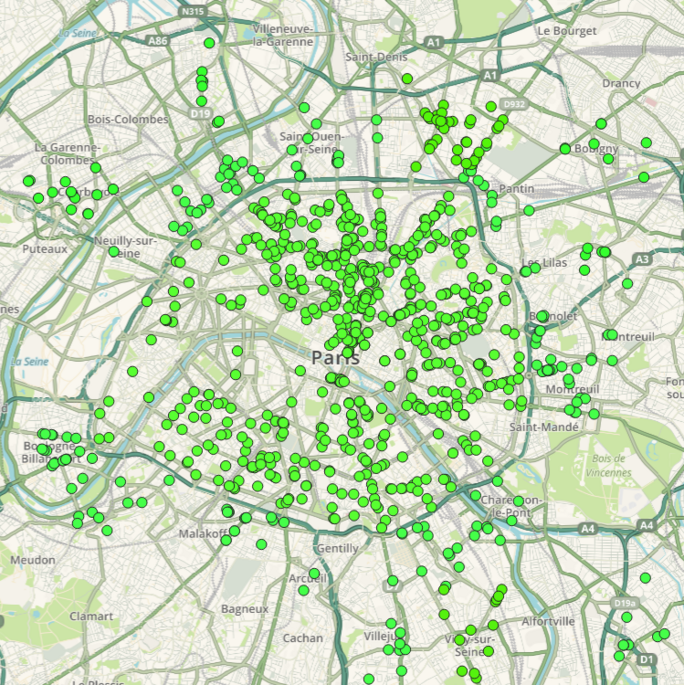

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Ces établissement se multiplient dans les fronts de gentrification, particulièrement au Nord-Est de Paris, où l’enseigne Basis a par exemple ouvert ses deux établissements depuis 2023. Ces nouveaux fast food distinguent bonne et mauvaise diversité (4) en reproduisant des biais racistes et classistes. Les décideurs politiques choisissent de cultiver cette bonne diversité pour enrichir les nouveaux quartiers dynamiques en promouvant une cuisine issue de l’immigration, dont les goûts sont adaptés à ceux des classes supérieures françaises (kebab au choux rouge, tofu...), tandis que la mauvaise diversité, les populations rattachées à ces cultures culinaires, sont évincées des quartiers en gentrification.

Cette blanchisation du kebab (fait d’invisibiliser les personnes de couleurs dans les établissements et d’adapter la nourriture à des goûts occidentaux), est le produit d’une balance entre offre et demande dans un marché de la restauration gentrifié, régit par des politique publiques encore profondément racistes et coloniales.

Comparaison de la cartographie des kebabs et des fast food de poulet

Face à l’augmentation débridée des prix des kebabs, le fast food de poulet a su s’imposer comme nouvelle alternative pour manger à prix bas. Un fast food de poulet est une enseignement dirigée presque exclusivement sur la vente de poulet (pillon, cuisse), le plus souvent halal, proposant des formule à emporter pour moins de 10 euros.

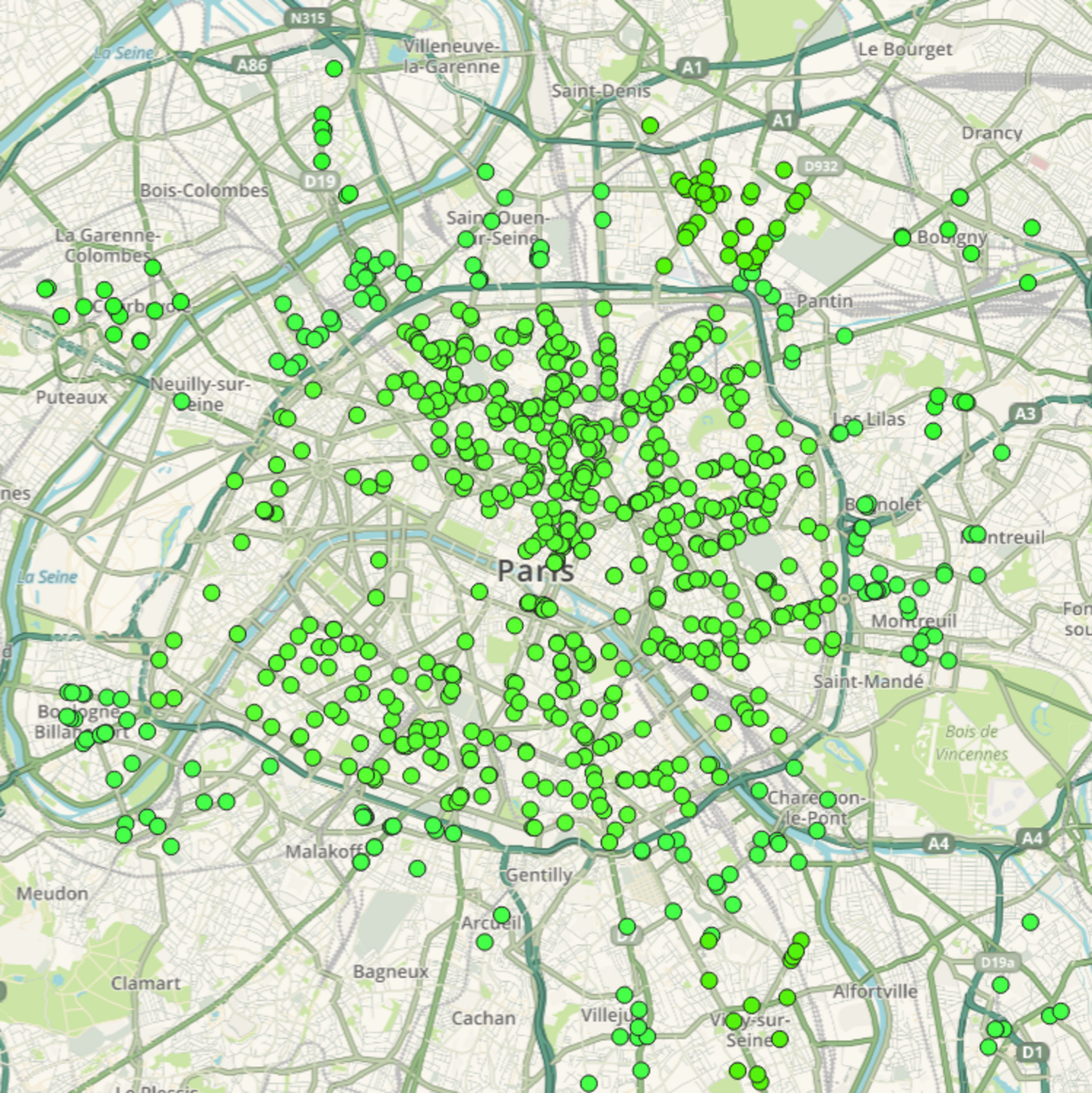

Agrandissement : Illustration 5

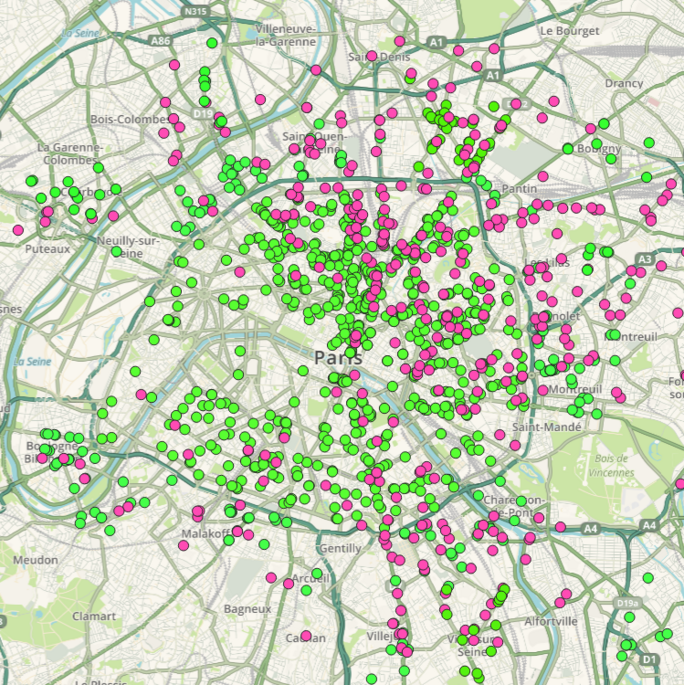

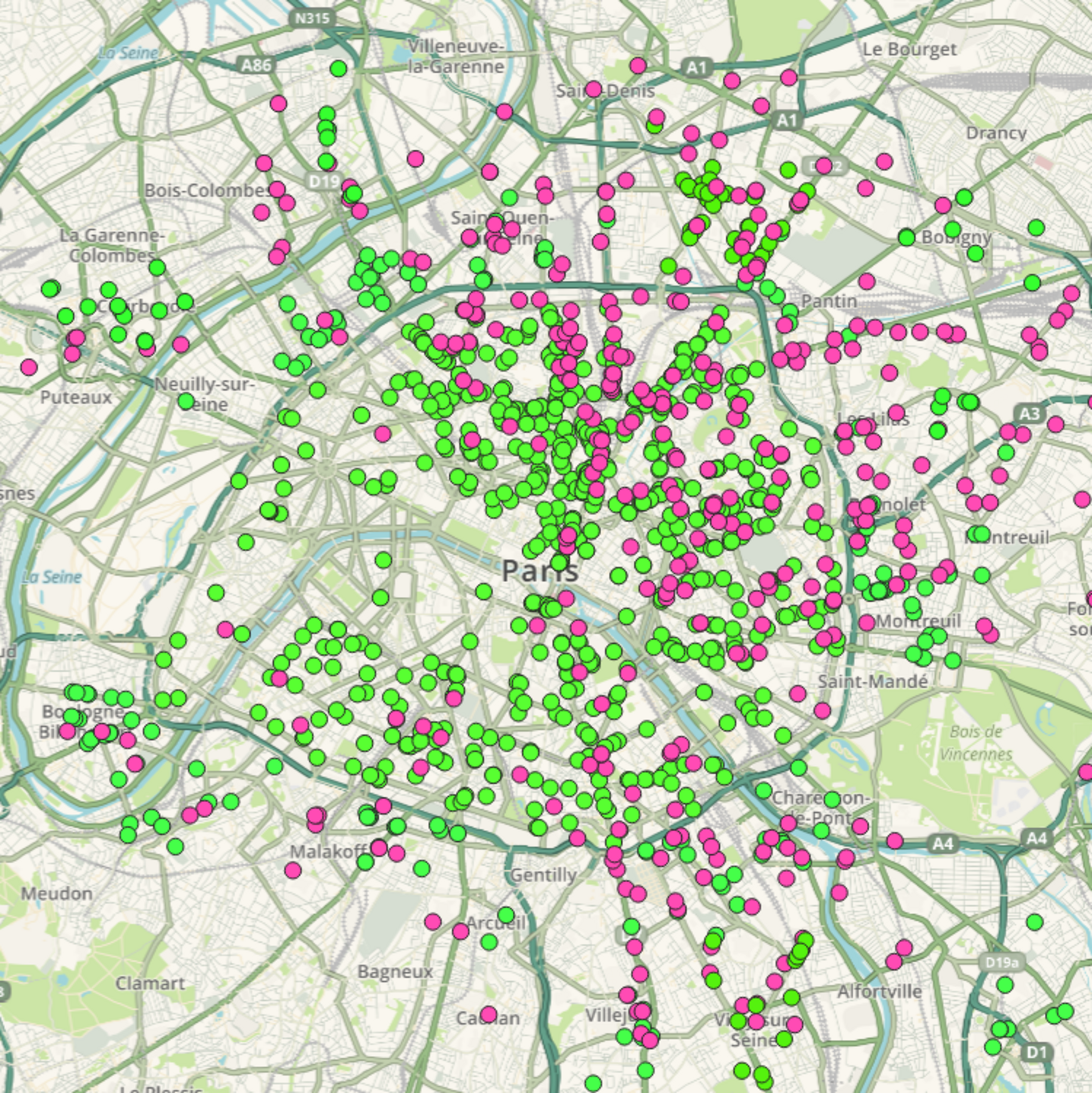

La cartographie des fast food de poulet de Paris et de sa petite couronne est sensiblement similaire à la cartographie des kebabs. Néanmoins, quelques différences doivent être relevées. La carte des poulets met encore plus en évidence la fracture sociale entre l’Ouest et l’Est de la région parisienne. Il y a davantage de kebabs disponibles dans les banlieues Ouest alors que les banlieues Est présentent davantage de poulets. Les fast food de poulet sont également plus éparpillés et plus nombreux dans les banlieues. Alors que les épicentres de kebabs sont très concentrés dans Paris intra-muros Nord, les poulets suivent les grands axes centre-périphérie pour après s’éparpiller en banlieue.

Agrandissement : Illustration 6

Si, comme le formule Jules Grandin, le 7ème arrondissement présente "Le ratio ahurissant de 15 ministères pour 3 kebabs", la carte des poulets, elle, présente le ratio, pas mois ahurissant de 15 ministères pour 0 fast food de poulet. Il est donc clair que le kebab a réussi à s’implanter géographiquement et dans les mœurs comme LE service de restauration rapide par excellence. Le fast food de poulet, quant à lui, reste cantonné à des zones plus populaires périphériques.

Le fast food de poulet aurait-il ainsi repris le relais du kebab comme nouveau fast food aux prix très accessible dans les quartiers populaires ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de plonger dans les pratiques alimentaires des classes populaires pour comprendre la place qu’y ont eu et ont toujours les fast food.

Les quartiers populaires : entre déserts alimentaires et « marécages alimentaires »

Depuis les années 1990’s, de nombreuses études soupçonnent certains environnements urbains d’être davantage responsables de l’obésité que d’autres (5). Ces études, principalement centrées sur les Etats-Unis, mettent en lumière deux structures urbaines favorisant la malbouffe : les déserts alimentaires et les « marécages alimentaires » (food swamps en anglais).

Les déserts alimentaires sont des zones géographiques où l’accès aux supermarchés et aux produits alimentaires de bonne qualité est réduit. Ils représentent largement un « secteur de recensement défavorisé (au moins 20 % de la population sous le seuil de pauvreté)». En milieu urbain, aux déserts alimentaires s’ajoutent les « marécages alimentaires », des « quartiers où il est plus facile de se procurer des aliments ultra-transformés que des produits frais ». Ces offres alimentaires sont peu variés et de faible valeur nutritionnelle.

Agrandissement : Illustration 7

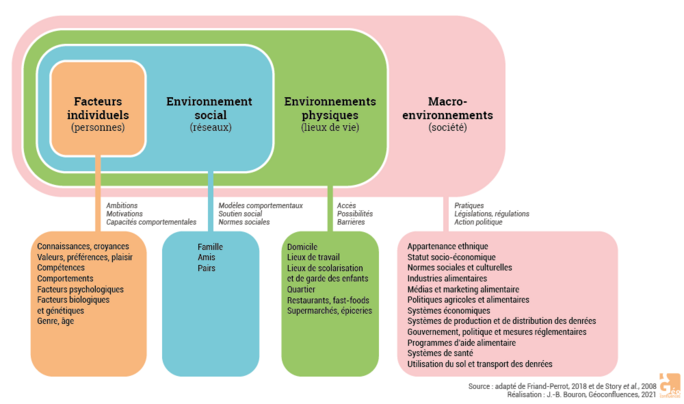

L’environnement peut effectivement jouer un rôle majeur dans les pratiques alimentaires. Mais d’autres facteurs sont à prendre en considération. Les pratiques alimentaires peuvent être grossièrement résumées comme une superposition de facteurs individuels, de l’environnement social, de l’environnement physique ainsi que de macro-environnements. Le schéma ci-dessus résume tout cela avec plus de précisions.

La socialisation alimentaire des classes populaires

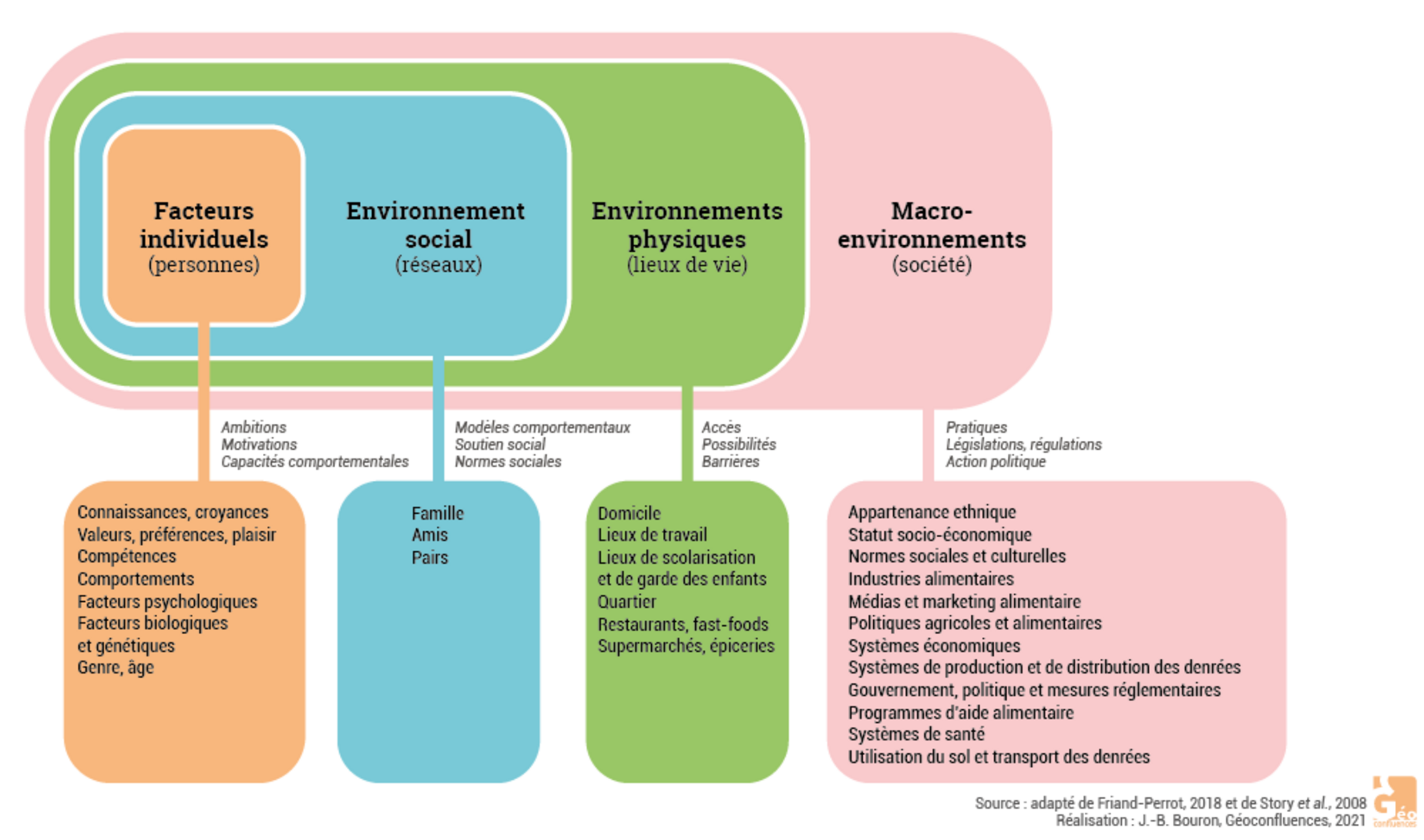

Les facteurs individuels sont socialement construits. Pierre Bourdieu l’expliquait déjà en 1979 (6) : les choix alimentaires varient selon la classe sociale et la charge symbolique attribuée à l’aliment. Les personnes de classes supérieures auront tendance à consommer des produits raffinés, de bonne qualité nutritionnelle tandis que les personnes de classes populaires auront tendance à concevoir l’alimentation comme l'entretien de leur force de travail. Dans cette optique, elles privilégieront les aliments nourrissants et consistants.

Agrandissement : Illustration 8

De ces pratiques alimentaires naissent des habitudes, appelées habitus par le sociologue. L’habitus alimentaire joue un « rôle de marqueur identitaire et occupe une place centrale dans les processus de différenciation sociale » (7). Les personnes vont alors consommer certains aliments car les autres personnes de leur milieu social le font.

Ainsi, « Les [personnes] appartenant aux catégories ayant le niveau d'éducation et le revenu les plus bas [sont] plus exposé[e]s à la restauration rapide que les [personnes] appartenant aux catégories les plus élevées » (4). Le kebab, plus qu’une simple enseigne de restauration, devient un lieu de socialisation associé aux populations immigrées (8). C’est une pratique alimentaire beaucoup plus légitimée et intégrée dans les classes populaires. De cette manière, les classes populaires sont plus facilement socialisées à la consommation de fast food.

Pour aller plus loin, il est également pertinent de relever l’aspect identitaire que peut prendre la consommation de fast food, notamment de kebab ou de poulet. Proposant généralement une offre halal, ces lieux font office d’endroits privilégiés pour façonner un retournement de stigmate. Loin du regard raciste et classiste de certains quartiers, le kebab et le fast food de poulet peuvent servir de contre-lieux où se forgent des identités marginalisées. Nous pourrions ainsi interroger la force d’un lieux dans la création d’un sentiment d’appartenance communautaire.

La restauration rapide de poulet : alternative pour les classes les plus précaires

Pour en revenir à nos poulets, il est important de comprendre que les fast food de poulet sont à ce jour l’offre la moins onéreuse et souvent garantie halal sur le marché. Au-delà des conditions géographiques et sociales, la consommation s’explique également en partie par les conditions matérielles de ses client.es.

Le poulet, comme le kebab, est très pratique pour les personnes ne disposant ni de grandes ressources financières ni de beaucoup de temps pour consommer leur repas. Les fast food s'imposent donc matériellement comme une solution de repli. Suite à l'inflation et la gentrification du kebab, les fast food de poulet représentent une nouvelle alternative pour se restaurer à moindre coût.

Dans une certaine mesure, nous pourrions ainsi dire que, sans remplacer le kebab qui a réussi à s'institutionnaliser au fil du temps, le fast food de poulet a réussi à s'imposer comme alternative dans le marché de la restauration rapide. Ce succès se confirme par de nombreuses ouvertures mensuelles. Les fast food de poulet ne semblent par contre par pouvoir remplacer les kebabs en tant que lieux de sociabilité du fait que la majorité ne proposent pas de services de restauration sur place.

Agrandissement : Illustration 9

Pour autant, l'inquiétude, imprégnée de racisme, de certaines populations face à l'expansion du phénomène démontre bien que le fast food de poulet a pris le relais du kebab comme site de restauration par et pour les classes populaires.

Vidéo des Echos :

https://www.youtube.com/watch?v=ZPmQJz-ZPwQ

Références bibliographiques

1- Clerval, Anne, et Antoine Fleury. « Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de Paris ». L’Espace Politique, no 8 (septembre 2009). https://doi.org/10.4000/espacepolitique.1314.

2- Clerval, Anne. « Les dynamiques spatiales de la gentrification à Paris: Une carte de synthèse ». Cybergeo, publication en ligne anticipée, 20 juillet 2010. https://doi.org/10.4000/cybergeo.23231.

3- Kim, Jiyoung. « Gentrifier l’altérité : diversité et blanchité dans les restaurants du quartier du canal Saint-Martin à Paris: » Espaces et sociétés n° 190, no 3 (2024): 133‑49. https://doi.org/10.3917/esp.190.0133.

4- Fiore, Elisa, et Liedeke Plate. « Food and White Multiculturalism: Racial Aesthetics of Commercial Gentrification in Amsterdam’s Javastraat ». Space and Culture 24, no 3 (2021): 392‑407. https://doi.org/10.1177/12063312211001290.

5- Alexandra Pech, « Quand notre environnement nous rend obèses : comment l’environnement influence-t-il nos pratiques alimentaires ? », Géoconfluences, mai 2021.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-de-la-sante-espaces-et-societes/articles-scientifiques/obesite

6- Bourdieu, Pierre. La distinction: critique sociale du jugement. Collection « Le sens commun ». Éd. de Minuit, 2007.

7- De Saint Pol, Thibaut. « Les évolutions de l’alimentation et de sa sociologie au regard des inégalites sociales: » L’Année sociologique Vol. 67, no 1 (2017): 11‑22. https://doi.org/10.3917/anso.171.0011.

8- Fourquet, Jérôme, Jean-Laurent Cassely, et Sylvain Manternach. « De la dimension idéologique, socioculturelle et urbanistique du kebab ». Département Opinion et Stratégies d’Entreprises, 2019, IFOP-FOCUS