Agrandissement : Illustration 1

Nous entendons parler des migrant·es tous les jours dans les médias, des expatrié·es presque jamais. Les migrant·es seraient sources de problèmes, les expatrié·es, pas du tout. Les migant·es ne chercheraient pas à s’adapter, les expatrié·es, pas besoin! Alors quelles sont les véritables différences entre ces deux phénomènes, qui, à l'œil nu, semblent équivalents ?

Etymologies

Revenons d'abord aux étymologies. Du latin migrantem, le verbe migrer signifie "se déplacer, partir, bouger d'un endroit à un autre"1 .Un·e migrant·e est donc une personne qui se déplace d'un endroit à un autre. Le terme d'expatrié est composé du préfixe "ex-" qui signifie "en dehors" et "patrie" dérivé du latin patria qui représente le pays natif. Historiquement dans l'ancien français, un expatrié est une personne qui a été bannie. Elle a été envoyée en dehors de son pays. Etymologiquement, la différence entre les deux termes serait qu’un expatrié quitte « son » pays alors qu’un migrant arrive dans un « autre pays ». Le pays d’origine de l’expatrié en fait sa définition alors qu’un migrant est défini par son pays d’arrivée. Les étymologies dessinent déjà les contours d’une différenciation entre les deux phénomènes, mais les connotations, en sont bien différentes. Alors comment en sommes nous arrivé·es là?

Définitions communes

Les significations communes sont légèrement différentes des définitions étymologiques. Très rares sont les mots qui sont encore utilisés pour leur étymologie pure et dure. Ils évoluent et prennent le sens que nous décidons de leur donner. D'après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, un expatrié est une personne "qui a quitté sa patrie" 2. Parallèlement, l'ONU définit un migrant comme une "personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer " 3. L'organisation précise que les migrations pour des emplois saisonniers de courte durée s'inscrivent dans cette définition. Les migrants doivent émigrer par raisons économiques, sociales, politiques et parfois les trois. Le terme d’expatriation ne présuppose pas de conditions spécifiques au fait de quitter son pays. Un migrant serait donc un expatrié avec des raisons plus spécifiques. Pourtant, tous les expatriés ne « semblent » pas tous être des migrants. Les définitions sont très similaires et se chevauchent largement. Alors, au-delà des définitions officielles, quelles différences faisons nous dans l'imaginaire collectif ?

Dans l'imaginaire collectif

Agrandissement : Illustration 2

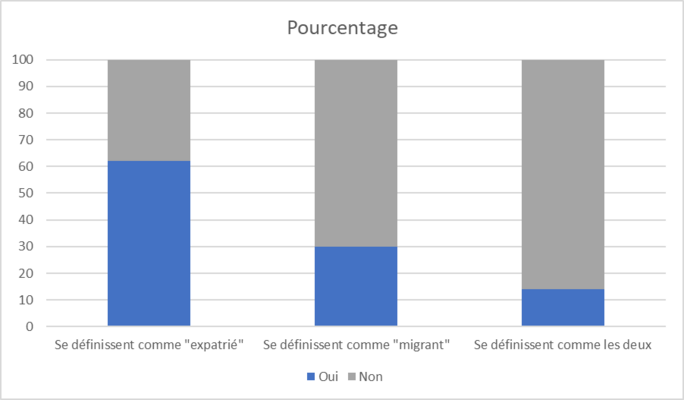

Nous avons réalisé un sondage auprès de 66 « expatriés » français et américains en Inde. Les résultats démontrent qu’une différence est faite dans l’imaginaire collectif entre expatrié et migrant. 64% des interrogé·es se considèrent être un·e expatrié·e. Pourtant, seulement 25% se considèrent être un·e migrant·e. 9 personnes sur 66 se considèrent à la fois « expatrié » et « migrant ». 2 personnes ne se reconnaissent ni dans l’un ni dans l’autres.

Il y a donc une grosse différence de ressenti. Même si les définitions semblent être proches, « expatrié » et « migrant » ont des utilisations distinctes avec des présupposés différents.

Pour essayer de dessiner les contours de définitions plus juste, nous avons demandé aux interrogé·es de nous expliquer selon elleux, les différences entre les deux. Trois principales raisons reviennent souvent : les revenus, les motifs de la migration et le temps d'expatriation. Beaucoup pensent que les expatrié·es ont un capital financier largement supérieur aux migrant·es. Leurs revenus et leurs niveaux de vie sont très confortables. La différence entre les deux est « une question de ressources », selon une des réponses. « L’expatriation est liée à une situation économique confortable », explique une autre personne.

Les expatrié·es sont des individus qui n'ont pas migré par nécessité mais par choix. C'est aussi une différence fondamentale reprise dans de nombreuses réponses : « Migrant est un besoin, Expat est un choix ». Ils sont libres de revenir dans leur pays quand ils le souhaitent. « Un migrant n’a pas eu le choix de migrer ».

Agrandissement : Illustration 3

Plusieurs ont répondu à la question en écrivant qu’ils ne seraient là « que pour 3 ans », « que pour 10 ans », « je ne demande pas la nationalité ». Cela semble être une particularité des expatriés. Leur séjour à l'étranger serait court contrairement aux migrants qui chercheraient plutôt à s'installer dans un nouveau pays sur le long terme.

Alors soit, prenons ces critères comme différence entre « expatrié » et « migrant ». Néanmoins, trop d’exceptions sont ambigües : un étudiant africain venu étudier en France pour 4 ans, une famille d’Amérique du Sud au capital économique important qui a déménagé définitivement en Espagne ou encore un migrant d’un pays en guerre dont le rêve est de retourner dans son pays dès que possible et qui ne veut pas la nationalité française, sont-ils des migrants ou des expatriés ? Inversement, des français partis s’installer définitivement en Asie de l’Est, un allemand qui déménage en Amérique latine et y touche un salaire proportionnel au niveau de vie ou encore une grand-mère anglaise qui décide de déménager en Inde à sa retraite, sont-ils des migrants ou des expatriés ? La frontière est mince et le terme est souvent utilisé sans réflexions préalables. Il dépend de sa connotation.

Connotations

Venons-en maintenant aux connotations de ces deux termes. Car, nous l’avons bien compris, leur usage ne dépend pas de leurs définitions communes ni étymologiques, mais bien de ce que ces mots évoquent pour nous.

Retournons à notre sondage. A la question « Selon vous, quelle est(sont) la(les) différence(s) entre « expatrié » et « migrant » ? », une personne a répondu : « C’est logique, pas besoin d’expliquer ». Il est donc justement temps de s’attarder sur ces préjugés et les expliquer pour déceler ce qui se cache derrière. Voici quelques réponses qui mettent bien en exergue les préjugés attribués aux expatriés : « Mindset », « Les migrants ont plus tendance à s’investir dans la vie locale », « Un expatrié est sponsorisé par une entreprise », « Un expatrié est souvent blanc », « Un expatrié fréquente d’autres expatriés ».

Dans l’esprit collectif, les expatrié·es forment une communauté, plutôt fermée, à l’étranger, de personnes originaires d’Europe, des Etats Unis ou d’un autre pays occidental. Cette communité est peu ouverte sur la culture du pays dans lesquels ils et elles se trouvent et ne cherchent pas à s’intégrer. Seulement quelque un·es font l’effort d’apprendre la langue. Enfin elles et ils ont un capital économique largement supérieur à la moyenne du pays où ils et elles se trouvent.

Réalité via sondage

Confrontons donc cette idée générale avec les résultats du sondage :

Sur 66 expatrié·e·s en Inde, 42 personnes ont fait l’effort d’apprendre l’hindi, ou une autre langue indienne, ce qui représente presque 64% de l’effectif. Sur notre échantillon, la majorité des expatrié·es ont fait l’effort d’apprendre la langue locale.

2 personnes sur 66 ne fréquentent que des expatrié·es, 7, que des indien·nes, et le reste, soit 86%, ont un cercle social composé des deux. Parmi les personnes qui ne fréquentent que des expatrié·e·s, 3 ont sélectionné la raison « Ca peut être difficile pour moi de fréquenter des indien·nes » et une seule personne a sélectionné la raison « Je n’ai pas l’occasion de rencontrer des indien·nes ».

De plus, des 45% interrogé·es qui ont des enfants en Inde, 73% d’entre eux les ont scolarisés dans des écoles françaises ou anglaises. Seulement, 27% des couples ont placés leurs enfants dans des écoles indiennes, pour la totalité, privées. L’éducation est donc un sujet ésotérique qui doit rester entre les mains d’écoles internationales approuvées par la communauté étrangère.

Agrandissement : Illustration 4

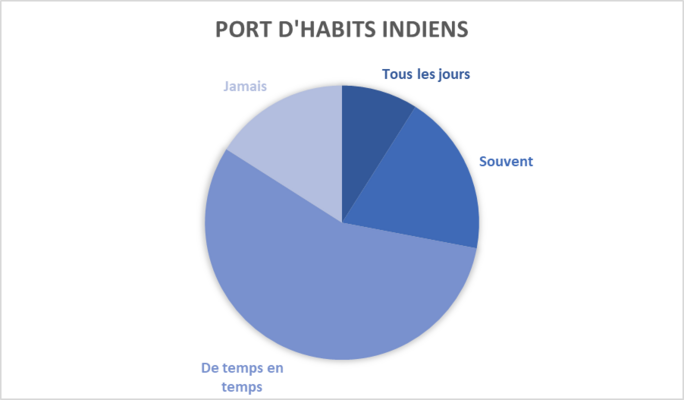

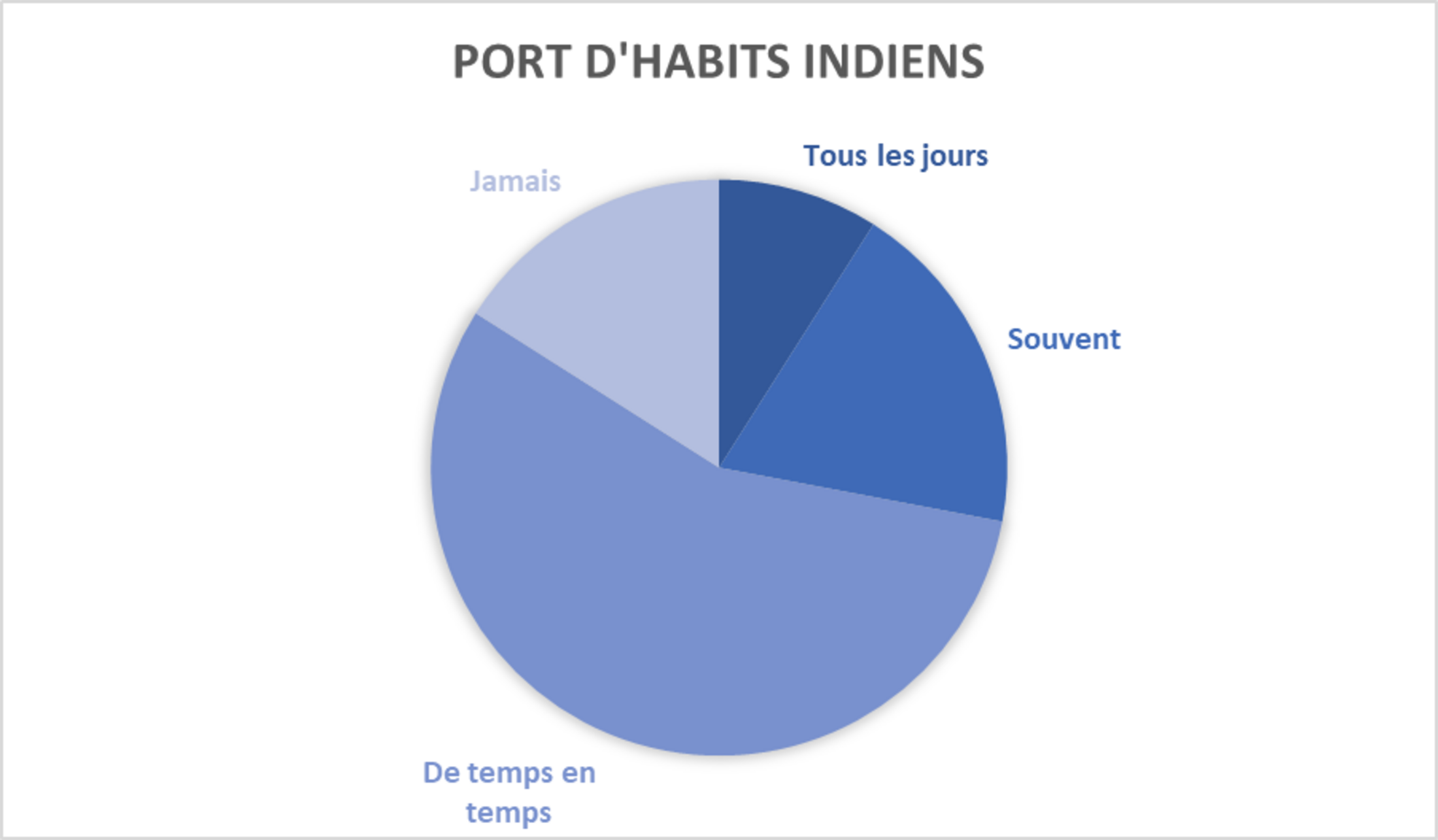

Par contre, sur des sujets moins préoccupants, comme les codes vestimentaires, l’échantillon interrogé semble plutôt bien intégré. A la question « A quelle fréquence portez-vous des habits indiens traditionnels (kurta, saree…), 9% ont sélectionné l’option « Tous les jours », 16% l’option « Jamais », 19% l’option « Souvent » et 56% l’option « De temps en temps ». L’intégration, quoique contrastée, semble plutôt bonne.

Il faut tout de même préciser que l’échantillon mobilisé pour ce sondage est un échantillon de 66 personnes ayant eu accès au sondage via un lien partagé sur des groupes WhatsApp d’expatrié·e·s en Inde. Premièrement, c’est un échantillon très réduit, il ne saurait représenter de manière exhaustive la communauté à l’étranger. Deuxièmement certaines tranches de la population comme les étudiant·es ou les personnes travaillant à leurs comptes sans autres expatrié·es dans leur entourage, par exemple, n’ont certainement pas eu accès au lien. Il est important de souligner que cet échantillon n’est pas représentatif mais reste valide.

Discordance entre l’idée commune et le ressenti personnel

Pour résumer, les sondé·es semblent relativement bien intégré·es dans la communauté locale, à quelques exceptions près, relatives à l’éducation ou aux richesses. D’après les pourcentages, seulement 64% d’entre eux se considèrent comme des expatriés. Cela peut s’expliquer par la mauvaise connotation, développée précédemment, attribuée à ce terme.

La thèse d’Hélène Girard-Virasolvit2 aborde très bien et avec beaucoup de détails le sujet. Elle est actuellement professeure de français à l’université de Singapore. Sa thèse porte sur les parcours d’expatrié·es français·es en Malaisie, une ancienne colonie française. Elle y étudie « la parole et en particulier la parole autobiographique sur l’expérience de la mobilité lointaine et de l’altérité ». Dans le chapitre 1, page 88, elle écrit que le terme « expatrié » a en effet « une connotation a priori hégémonique et dominatrice ». « Ce terme soulève la problématique de la continuité coloniale ou du néocolonialisme comme représentation négative attachée à l’expatrié dit « Occidental »». Pour cette raison, beaucoup d’expatrié·es ont tendance, d’après la docteure en science du langage, à s’auto-identifier à l’extérieur du groupe. Ils et elles ne veulent pas y être associé. Cela explique pourquoi le pourcentage des personnes qui s’identifient à un « expatrié » ne dépasse pas les 65%.

Comme le souligne Hélène Girard-Virasolvit, les expatrié·es habitent dans des territoires anciennement colonisés. Ses recherches s’inscrivent dans un contexte d’études postcoloniales. La représentation de l’ « expatrié », parmi d’autres, a été conditionnée par des problématiques postcoloniales.

L’expatrié : un colon des temps modernes ?

La question qui se pose maintenant est la suivante : l’ « expatrié » agit-il comme un colonisateur, en se considérant supérieur à la population locale et en ne s’intégrant pas, ou bien est-ce juste un mot employé sans préjugés ?

La réponse semble se situer entre les deux. Dans son article Les Français à l’étranger. D’un « modèle migratoire colonial » à la circulation des élites, Béatrice Verquin3 s’est penchée sur les migrations internationales des françaises et français. Selon la géographe, la transition entre la colonisation et la présence d’expatrié·es (français·es dans le cas de son étude) n’a pas été très marquée. Il s’agirait d’un rapide glissement du « colon » à l’ « expatrié ». Elle explique : « Ces règles de diffusion de la représentation [des opportunités professionnelles après un emploi dans le pays] renforcent l’existence de systèmes dominants, notamment la hiérarchie Nord-Sud des Etats. […] Les trajectoires géographiques et les trajectoires professionnelles sont étroitement liées et dépendantes les unes des autres ». Béatrice Verquin tempère ensuite en soulignant qu’il faut relativiser la corrélation entre volonté nationaliste et expatriation. « L’augmentation des effectifs français [et autres] est davantage due au contexte actuel du marché de l’emploi ».

L’expatriation en soit ne serait pas une forme moderne du colonialisme nationaliste, mais c’est un terme qui nourrit des idéologies profondément néocoloniales.

De plus, l'Inde est un cas spécial car un pourcentage conséquent de migrations (ou expatriations) sont motivées par la spiritualité et la religion. La nature et l'origine de cette attirance pour des cultures exotiques ne seront pas développées ici. Elles pourraient aussi faire l'objet d'un article de recherche entier. Mais c'est un cas qu'il est quand même intéressant de relever. La volonté des expatrié·es, loin de l'idée générale de s'isoler de la population locale, est de s'y immerger le plus possible.

Agrandissement : Illustration 5

Néocolonialisme et expatriation

Il est important de relever, comme le fait Hélène Girard-Virasolvit, qu’à l’étranger, les expatrié·es sont considéré·es comme des « Occidentaux ». Ils et elles ne sont pas des « migrants pour le travail » ou des « expatriés », ce sont des « Occidentaux ». Si dans les faits, les étrangers européens ne sont pas des « colons » au sens historique du terme, pour les populations locales, ils restent leurs descendants directs. L’« expatrié » est associé au monde occidental et donc par extension à sa richesse. Pour les populations locales, elles et ils sont des témoins de l’emprise économique de leur pays d’origine sur le pays d’expatriation. Or, ce rapport de domination, même s’il est uniquement économique, relève du néo-colonialisme. En Inde par exemple, les prix pour les expatrié·es, que ça soit le taxi, la nourriture, le logement ou n’importe quoi d’autre, sont souvent facilement multipliés par 3 ou 4. C’est la preuve que leur domination économique est perçue et comprise par les populations locales.

Mais alors, qu’est-ce que le néo-colonialisme ? Pour citer Philippe Ardant dans son article « Le néo-colonialisme : thème, mythe et réalité »4 , « La doctrine du néo-colonialisme est fondée sur l’idée que la fin de la période coloniale n’a pas mis un terme à l’oppression et à l’exploitation des anciens territoires colonisés : le colonisateur a élaboré de nouvelles formes de domination qui soulignent le caractère théorique de l’indépendance politique, et qui font apparaître aux décolonisés qu’il n’y aurait pas d’indépendance politique véritable sans indépendance économique. ». Il ajoute plus loin « à l’heure actuelle, le colonialisme évoque le vocabulaire de la violence, le néo-colonialisme, celui de la diplomatie ». La position économique dominante des expatriés occidentaux les rapproche d’une posture néocoloniale.

En recroisant les définitions historiques, communes et ressenties et les recherches de plusieurs spécialistes, nous pouvons conclure qu’un·e expatrié·e est une personne, souvent envoyée par une entreprise étrangère occidentale, dans un pays anciennement colonisé, où elle bénéficie d’un pouvoir économique fort.

L’utilité du mot dans la création d’un rapport de domination

Agrandissement : Illustration 6

Alors, si les expatrié·es ne se reconnaissent pas comme des expatrié·es et que les locaux ne les considèrent pas comme tels non plus, quel est l’intérêt d’employer ce mot ? Pourquoi ne pas simplement employer le terme de migrant économique ? Pourquoi différencier « migrant » et « expatrié » ? Le choix d’employer le terme d’« expatrié » à la place de celui de « migrant » s’inscrit aussi dans une dynamique néocoloniale. La différenciation des mots créer un rapport de domination entre les populations. La distinction opérée entre les deux termes permet de ne pas les mettre sur la même échelle. Nous ne pouvons pas parler de migrant comme nous parlons d’expatrié. Les populations provenant des pays du Sud ou de pays ne faisant pas partis de l’Occident, sont des « migrants ». Les migrations émanant des pays Occidentaux sont des « expatriés »

Agrandissement : Illustration 7

L’utilisation médiatique des mots permet de créer des connotations. Maintenant, le terme de « migrant » renvoie à une mauvaise image. Via les actualités et les nombreux débats sur le sujet, le terme de « migrant » intrigue, fait peur, angoisse et énerve. A l’opposé, le terme d’« expatrié » est rarement discuté à la radio ou à la télévision. Il renvoie à une définition floue, qui peut avoir une mauvaise connotation, mais largement moins déroutante que le terme de « migrant ».

Le choix de l’emploi des mots va créer une relation de domination. Les dominé·es sont les migrant·es et les dominant·es, les expatrié·es. Les mots ont aussi un pouvoir néo colonisateur. Comme semble l’affirmer Emmanuel Macron dans un discours tenu le 30 octobre 2023, « Tous les grands discours de décolonisation [ont [peut être] été] pensés, écrits et dits en français », mais, ce que le président français omet de dire, c’est que les langues des dominants ont surtout pensés, écrits et dits les mots de la colonisation et de la néo colonisation

1: https://www.etymonline.com/fr/word/migrant

2: https://theses.hal.science/tel-01357525

3 : https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_2001_num_1233_1_3745

4 : https://www.jstor.org/stable/pdf/43114925.pdf?ab_segments=&initiator=