Le capitalisme comme panacée & la droite extrême comme anxiolytique

Petite analyse des relations entre racisme & capitalisme en Europe germanophone

«EN RÈGLE GÉNÉRALE , le capitalisme n’est généreux que lorsqu’on l’y force. Actuellement, il ne l’est pas », écrivait voilà quelque

temps l’auteur viennois Günter Nenning dans l’hebdomadaire berlinois Freitag. Et de rappeler que, pendant la Guerre froide, le capitalisme, bien moins riche qu’aujourd’hui, n’en finançait pas moins l’État social dans sa totalité, bon gré, mal gré... Mais à présent que sa richesse est décuplée, à moins d’y être poussé par un défi communiste ou parfois même la social-démocratie, le capitalisme ne considère plus la générosité comme une obligation : il peut aujourd’hui déclarer que le social est un luxe hors de prix sans s’attirer plus que des protestations rhétoriques. De ce point de vue également, le capitalisme se porte donc mieux que jamais.

D’où vient alors que, tout à coup, des signes de nervosité se manifestent dans son département de relations publiques ? Comme par exemple dans le quotidien conservateur de Zurich, Neue Zürcher Zeitung ( NZZ ), porte-parole du monde bancaire et boursier helvétique. Pour quelle raison un auteur de ce journal – aussi solidement ancrée à son dogme néolibéral que jadis la Pravda au « matérialisme dialectique » – vole-t-il soudain au secours d’un capitalisme qu’aucun agresseur identifié ne menace ? « Pour une fois, il s’agit de défendre le capitalisme contre un vieux préjugé », commence le chapeau des pages société de la NZZ du 25 août 2000. Pour quelle raison son journaliste Joachim Güntner se lance-t-il dans une telle plaidoirie au sein de pages si réputées ? Faut-il serrer les rangs face à l’avancée d’hypothétiques Huns anticapitalistes bourrés de préjugés ?

Respectueux du politiquement correct, Güntner traite d’un sujet d’actualité : l’extrémisme de droite. Pour être précis, il ne se préoccupe pas du phénomène en soi, c’est-à-dire du fait que, en Allemagne tout particulièrement, des étrangers ont été assassinés par des porteurs de bottes au crâne rasé et que les néonazis peuvent manifester en public sans être inquiétés. Ce genre d’événements ne perturbe pas le moins du monde le capitalisme allemand. Seuls s’en préoccupent ses services chargés de l’exportation et des relations publiques des entreprises allemandes. Car si le New York Times en rendait compte, nos responsables de l’exportation risqueraient d’être entrepris par leurs partenaires commerciaux américains sur de tels incidents de mauvais aloi. Ce n’est pourtant pas ce qui a incité Joachim Güntner à prendre la plume.

C’est, dit-il, « la résurgence en Allemagne du débat sur l’extrême droite et la haine de l’étranger ». Notre journaliste se garde cependant de révéler où il aurait rencontré pareil débat. Bien que vivant moi-même surtout en Allemagne, je n’ai rien vu de tel qui mériterait ce nom ; j’ai simplement noté un grand cirque organisé dans les médias sur le pour ou le contre de l’interdiction d’un parti d’extrême droite, le Parti national-démocrate (NPD ), fort de six mille adhérents. D’éminents hommes politiques ont également exprimé devant les caméras leur horreur des fauteurs de violences et demandé ce que, de toute manière, l’on attend d’un État de droit, à savoir une enquête rapide et le juste châtiment des criminels – si tant est que l’on réussisse à les confondre. Tout cela relève d’une structure passablement tautologique. Ce que Güntner appelle « débat » se résume finalement à l’opinion du courrier des lecteurs de l’hebdomadaire allemand Die Zeit : « C’est la faute de notre société de consommation qui, n’admettant plus que la concurrence et le profit, engendre ainsi ces faits. »

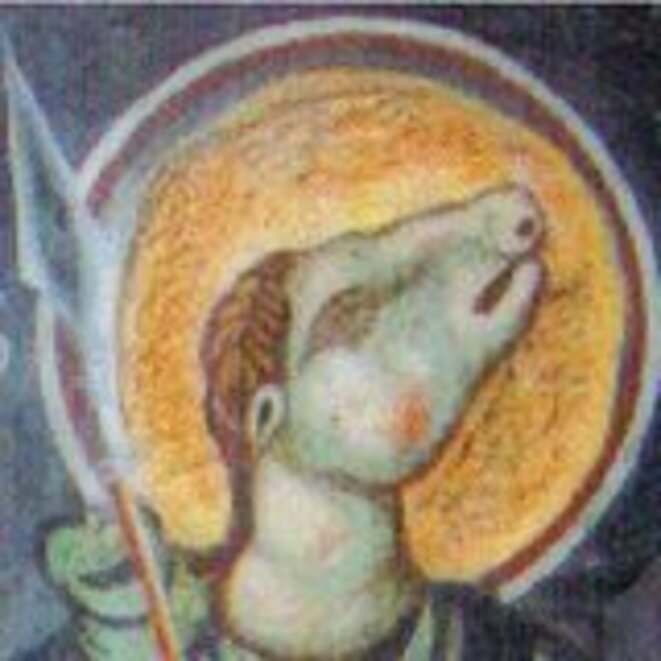

Le journaliste Joachim Güntner n’accepte pas l’injure faite à « notre société de consommation ». Le lecteur accusait, sans autre précision, la société de consommation de « faits », mais Güntner va plus loin dans sa lecture : c’est une fois de plus « bien sûr, le méchant capitalisme » qui est accusé « d’encourager l’extrémisme de droite et la chasse à l’homme ». Aux temps douillets de la guerre froide, on aurait pu évoquer la « langue de Moscou »... Mais en cette matière, à Moscou aussi, règne aujourd’hui le silence radio, et le défenseur du capitalisme est bien obligé de chercher d’autres sources infamantes. Il en a donc trouvé une dans le mouvement d’étudiants de l’ancienne Allemagne de l’Ouest et en particulier chez son porte-parole Rudi Dutschke, qui aurait lancé le mot d’ordre suivant : «Le capitalisme mène au fascisme. Il faut éliminer le capitalisme ! » Toutefois, cette « absurdité », selon Güntner, repose sur l’autorité d’un philosophe célèbre, Max Horkheimer, grâce auquel cette « absurdité » a eula peau dure : « Celui qui ne peut parler du capitalisme devrait aussi se taire sur le fascisme. Car le fascisme est la vérité de la société moderne.»

En fait, notre journaliste ne doit sans doute pas trop en vouloir à Horkheimer pour cette phrase de 1939. C’étaient en effet des temps difficiles pour un penseur juif poussé à l’exil par les nazis. Et certains « faits » pouvaient même amener le plus neutre des commentateurs à constater des relations entre le capitalisme et le fascisme. « L’économie allemande avait démontré, concède d’ailleurs courageusement Güntner, que son alliance avec Hitler fut d’une grande opportunité. »

Faire table rase des syndicats, des sociaux-démocrates et des communistes en Allemagne ne fut pas pour déplaire au capital allemand. La promesse d’Hitler de supprimer les réparations dues aux vainqueurs de 1918 faisait également bel effet dans le tableau, de même que le lancement d’un programme d’armement illimité. Qu’était-ce donc que cette « absurdité » d’Horkheimer ? Il a échappé au philosophe, explique Güntner, qu’au fond, du point de vue capitaliste, ce fut une erreur de mettre en selle le régime national-socialiste car cette stratégie ne correspondait pas à la logique de l’« économie capitaliste ». On reprochera donc moins au capital allemand d’avoir pactisé avec un dictateur san guinaire que de n’avoir pas alors saisi l’essence du capitalisme telle que notre orthodoxe propagandiste la comprend. Et c’est la même erreur qu’a commise Max Horkheimer quand il parle du capitalisme et du fascisme. D’où l’« absurdité ». C’est compris ?

Le capitalisme est une force par essence anti-autoritaire qui démonte donc par essence le « principe du chef », nous apprend Güntner. Afin d’étayer cette thèse sidérante, l’auteur nous assène une étrange leçon d’histoire qui en dit moins long sur l’histoire que sur la carence d’explication des néolibéraux dogmatiques lorsqu’ils se trouvent face à certaines réalités historiques. Les dictatures, nous explique-t-on, se sont répandues «exclusivement dans des pays pré-modernes» ; elles n’ont jamais eu la moindre chance aux États-Unis ou en Angleterre.

L’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, l’Italie n’ont en revanche pas résisté aux dictatures parce qu’ils « n’étaient pas encore assez modernes, c’est-

à-dire pas encore parfaitement formés au capitalisme ».

L’Allemagne des années 1920, un pays « pré-moderne » ? !... L’empire allemand dans sa marche forcée vers l’industrialisation ne s’était-il pourtant pas inspiré de l’économie des États-Unis ? Ne s’était-il pas considéré comme engagé dans la voie américaine ? L’affaire se com plique si l’on applique la théorie du capitalisme comme rempart antifascisme à l’évolution de la France – mais Güntner ignore prudemment le cas français. Car si la France, pays de la révolution bourgeoise, s’est industrialisée nettement plus tôt que l’Allemagne ou l’Italie et qu’elle figurait après la Grande Guerre parmi les pays industrialisés les plus modernes, des tendances fascistes s’y sont manifestées au cours des années 1920 et ont même abouti, en 1934, à une tentative de putsch contre le gouvernement démocratiquement élu. Plus tard, en 1940, après la défaite militaire de la France, le régime autoritaire du maréchal Pétain trouva même immédiatement le soutien du capital français. Grâce à sa « révolution nationale », Pétain débarrassa les entreprises des partis et des syndicats et annula les reformes sociales imposées en 1936 par le Front Populaire contre la volonté des patrons. L’historien américain Robert Paxton a pu démontrer dans ses recherches sur la France de Vichy que l’industrie française, grâce à son implication dans l’économie de guerre national-socialiste, s’est considérablement rationalisée et modernisée, et que cette avancée a eu des effets très bénéfiques pour l’économie nationale après la guerre (1).

D’un point de vue historique, il est donc fort douteux d’assimiler capitalisme et résistance au fascisme. Mais on atteint des sommets lorsque notre idéologue traite du présent : « La façon dont le capitalisme se modernise, écrit-il avec candeur, ne développe pas de structures autoritaires chez l’individu, elle les éradique. » Par conséquent, l’individu du capitalisme ne peut être concerné par l’extrémisme de droite qui, n’importe quel téléspectateur le sait, est le fait de poltrons qui ont les yeux fixés sur des chefs. Ce n’est pas un hasard, ajoute Güntner, si « actuellement, les actes de violence raciale sont concentrés à l’Est », une zone où, « comme on le sait, le capitalisme n’a été (re-)introduit qu’en 1990 ». Laissez-lui donc encore un peu de temps, à ce capitalisme modernisé et modernisant, et vous verrez, toute cette agitation d’extrême droite disparaîtra d’elle-même !

Miraculeuses perspectives !

Toutefois, il faudrait d’abord définir ce que le journaliste Güntner entend par « extrémisme de droite » ou par « radicalisme de droite ». Dans son «discours», c’est tout sauf évident. « L’extrémisme de droite » est d’une part le nom générique de phénomènes tels le NPD ou l’Union populaire allemande ( DVU ), les groupes organisés ou non de skinheads, les réseaux internationaux de négationnistes, les sites Internet qui, souvent à partir des États-Unis, diffusent de la propagande néo-nazie, et ainsi de suite. « L’extrémisme de droite » d’autre part, du fait de sa persistance politique inflationniste et de son utilisation à outrance dans les débats télévisuels, s’est mué en un caméléon rhétorique qui s’adapte en toute occasion à l’environnement et à l’objectif : il peut servir aussi bien à faire prendre conscience à l’opinion publique qu’à calmer ses angoisses. Par exemple, le 22 août 2000, à la une du quotidien Frankfurter Rundschau, on apprend que, dans le Nouveau Brandebourg, trois jeunes hommes ont piétiné à mort un garçon de quinze ans, que l’un des criminels accomplit son service dans la police militaire et qu’un autre vient de terminer une année de formation professionnelle ; d’après les renseignements de la police, « rien n’indique une appartenance à des milieux d’extrême droite».

Qu’y aurait-il eu de changé si la police avait trouvé de tels indices, par exemple une croix gammée au-dessus d’un lit ? Cela aurait sûrement gêné un instant les hommes politiques et les présentateurs de nouvelles, qui vivent le regard fixé sur l’étranger et surtout sur le NewYork Times, puis les choses se seraient rapidement calmées. Le « radicalisme de droite » ou l’« extrémisme de droite », on connaît, on peut suggérer la responsabilité de sites Internet étrangers noncensurés qui déversent la haine raciale, et des responsables politiques, tel Gerhard Schröder, peuvent monter au créneau (horaire des médias) contre la xénophobie, les nazis, etc. Inutile de réfléchir à l’état de sa propre société dont les enfants sont ces jeunes assassins. Les enquêtes de la Frankfurter Rundschau et du Tagesspiegel berlinois ont récemment révélé qu’Otto Schily, ce bon ministre social-démocrate de l’Intérieur, n’avait comptabilisé dans les statistiques des assassinats qu’un quart des meurtres commis par des jeunes enregistrés en Allemagne par l’administration depuis 1990. L’article de la NZZ fournit à de telles dissimulations la suave musique d’accompagnement qui convient : soyez tranquilles, braves gens, notre capitalisme viendra tout seul à bout de ces agitations d’extrême droite, il suffit de le laisser former la société comme il faut.

L’aspect le plus éclairant de l’article de Güntner ne réside cependant pas en ce qu’il dit avec moult mots soporifiques, mais en ce qu’il tait et nie. Pas un mot du nombre toujours croissant des meurtres commis par des jeunes, où nul « milieu d’extrême droite » ne vient masquer le trou noir d’apparente absence de motif. Deux adolescents issus de familles aisées ont massacré un couple âgé dans une banlieue résidentielle de Montréal ; ils déclarèrent sans s’émouvoir qu’ils voulaient simplement vivre dans la réalité le sentiment que l’on éprouve quand on tue quelqu’un. Ne souhaitant pas nuire à la société, ils ont choisi en toute conscience des vieux improductifs. Dans le Nouveau Brandebourg, comme en d’autres endroits du globe, les jeunes choisissent leurs victimes parmi leurs semblables, les aspergent de liquide inflammable et y mettent le feu, juste pour le plaisir ; d’autres jeunes, armés, comme à Littleton, à Bad Reichenhall et ailleurs, se jettent tête baissée dans une course folle et meurtrière : amok.

Psychologue en milieu carcéral, le sociologue Götz Eisenberg définit ces criminels d’un nouveau genre d’« enfants du froid » : «Le caractère violent et haineux d’une société qui s’est soumise en totalité aux impératifs de la logique du marché et du capital perd par ces crimes son aspect pour ainsi dire abstrait. Notre refus ou notre incapacité de comprendre ces crimes serait en partie dû au fait que nous ne voulons pas admettre à quel point ces criminels apparemment étrangers, venus d’une autre planète, sont la résultante des conditions sociales individuelles et générales (2).»

C’est fort à propos que le journaliste de la NZZ illustre les analyses d’Eisenberg : son refus de regarder en face la société «formée au capitalisme» trouve son complément dans l’utilisation abusive qu’il fait de « l’extrémisme de droite ». Fourrant comme dans un gros sac tout ce qui concerne un tant soit peu l’anomie et la violence dans « l’extrémisme de droite », ce défenseur du capitalisme s’assoit ensuite dessus, et se repose, satisfait. Güntner n’a-t-il pas constaté que son capitalisme modernisé, pour autant que ce soit possible, élimine le « caractère autoritaire qui, du point de vue socio-psychologique, fournit le personnel de l’extrémisme de droite ». Ceci car, par essence, l’homme moderne capitaliste est anti-autoritaire.

Notre théoricien entend sans doute par là que l’homme moderne capitaliste se laisse plus volontiers secouer par « la contrainte des choses » que par un chef. Quoi qu’il en soit, des secousses il en faut, pour faire tourner la boutique.

Sainte candeur ! Il est donc évident que le capitalisme, justement du fait de son règne sans partage, n’a plus besoin de se montrer généreux.

Mais qu’il se laisse fêter de manière si peu intelligente, voilà qui est inquiétant. Le capitalisme semble avoir perdu tout contact avec une réalité qu’il a pourtant lui-même engendrée. À moins que ce ne soient les pisse-copie, pas très rassurés, qui éprouvent le besoin de nier avec virulence cette réalité engendrée par le capitalisme ?

LOTHAR BAIER

Traduit de l’allemand par Henri Christophe (Revue Agone n. 24, 2000)

Ce texte est initialement paru dans l’hebdomadaire zurichois

Wochenzeitung du 2 octobre 2000 sous le titre « Kapitalismus

im Erklärungsnotstand. Tranquilizer Rechtsextremismus ».

1. Robert O.Paxton, La France de Vichy (1940-1944), Seuil, Paris, 1999.

2. Götz Eisenberg, Amok - Kinder der Kälte. Über die Wurzeln von Wut und Hass. (Amok - Les enfants du froid. Sur les racines de la colère et de la haine), rororo aktuell, Reinbek, 2000.