Il faut cesser de tourner autour du pot. Il faut arrêter les euphémismes, les contorsions sémantiques et le confort des discours creux. Car derrière chaque contrôle au faciès, derrière chaque humiliation en pleine rue, derrière chaque tabassage « qui dérape », il y a une histoire. Et cette histoire est celle d’une longue guerre raciale, menée en France par une partie de sa police contre les Noirs.

Une histoire coloniale jamais digérée

La matrice, c’est la colonisation. L’administration coloniale n’était pas seulement une machine bureaucratique : c’était un système de surveillance, de contrôle, de répression. Le Noir, l’Arabe, l’« indigène », étaient vus comme suspects avant même d’agir. La police coloniale, en Algérie comme en Afrique subsaharienne, ne protégeait pas, elle dominait. Elle n’arbitrait pas, elle écrasait. Elle ne servait pas la justice, elle servait l’ordre racial.

Et lorsque l’Empire s’est effondré, ses réflexes sont restés. Les policiers revenus d’Algérie ou formés dans l’ombre de cette guerre ont importé leurs pratiques : suspicion automatique, brutalité disproportionnée, usage de la force pour « rappeler qui commande ». Dans les commissariats de métropole, les anciens colonisés devenus immigrés ont retrouvé la même logique : l’uniforme d’État face à la peau noire ou brune.

Les années 1960-1980 : la chasse aux immigrés

Paris, 17 octobre 1961 : une manifestation pacifique d’Algériens est noyée dans le sang. Des dizaines, peut-être des centaines de morts, jetés dans la Seine par la police française. On a voulu effacer ce crime d’État, mais il demeure un rappel terrible : la police ne s’est pas contentée d’« encadrer » les colonisés, elle les a massacrés.

Les décennies suivantes, alors que les travailleurs immigrés venus d’Afrique ou des Antilles s’installent, la police devient l’instrument d’un contrôle permanent. Les descentes dans les foyers, les rafles, les coups « pour le respect » dans les quartiers populaires sont autant de signaux : vous êtes tolérés, mais jamais acceptés.

Dans les années 1980, le racisme policier est si institutionnalisé qu’il devient une banalité. Des slogans comme « CRS = SS » ou « la police tue » ne tombent pas du ciel : ils naissent des morts de jeunes Noirs et Arabes, étouffés ou abattus, sans que justice n’aille jamais au bout.

Aujourd’hui : la continuité du mépris

Soixante ans après, rien n’a changé. Les chiffres sont clairs : un jeune Noir ou Arabe a vingt fois plus de chances d’être contrôlé qu’un Blanc. Pas dix, pas quinze : vingt. C’est une statistique qui dit tout : la peau noire est en elle-même considérée comme un délit.

Et derrière ce contrôle, il y a les humiliations : mains plaquées contre le mur, fouilles abusives, insultes raciales, tutoiement systématique. Il y a aussi les morts : Lamine Dieng, Adama Traoré, Wissam El Yamni, et tant d’autres. Chaque fois, les familles hurlent, mais l’institution ferme les rangs. Chaque fois, l’IGPN maquille, les tribunaux blanchissent, l’État couvre.

Le cœur du scandale

La vérité est brutale : une partie de la police française continue aujourd’hui une guerre raciale entamée hier. Elle ne s’attaque pas seulement aux individus, mais à ce qu’ils représentent. La couleur de peau comme stigmate, comme menace, comme cible.

Et cette continuité n’est pas un accident. C’est un héritage jamais brisé, une culture qui s’est transmise, un racisme systémique qui refuse de dire son nom mais qui s’exerce chaque jour, sur chaque trottoir, devant chaque commissariat.

On peut bien parler de « brebis galeuses », de « cas isolés », mais le fait demeure : quand une institution produit, génération après génération, les mêmes humiliations, les mêmes violences, les mêmes cadavres, ce n’est plus un hasard. C’est un système.

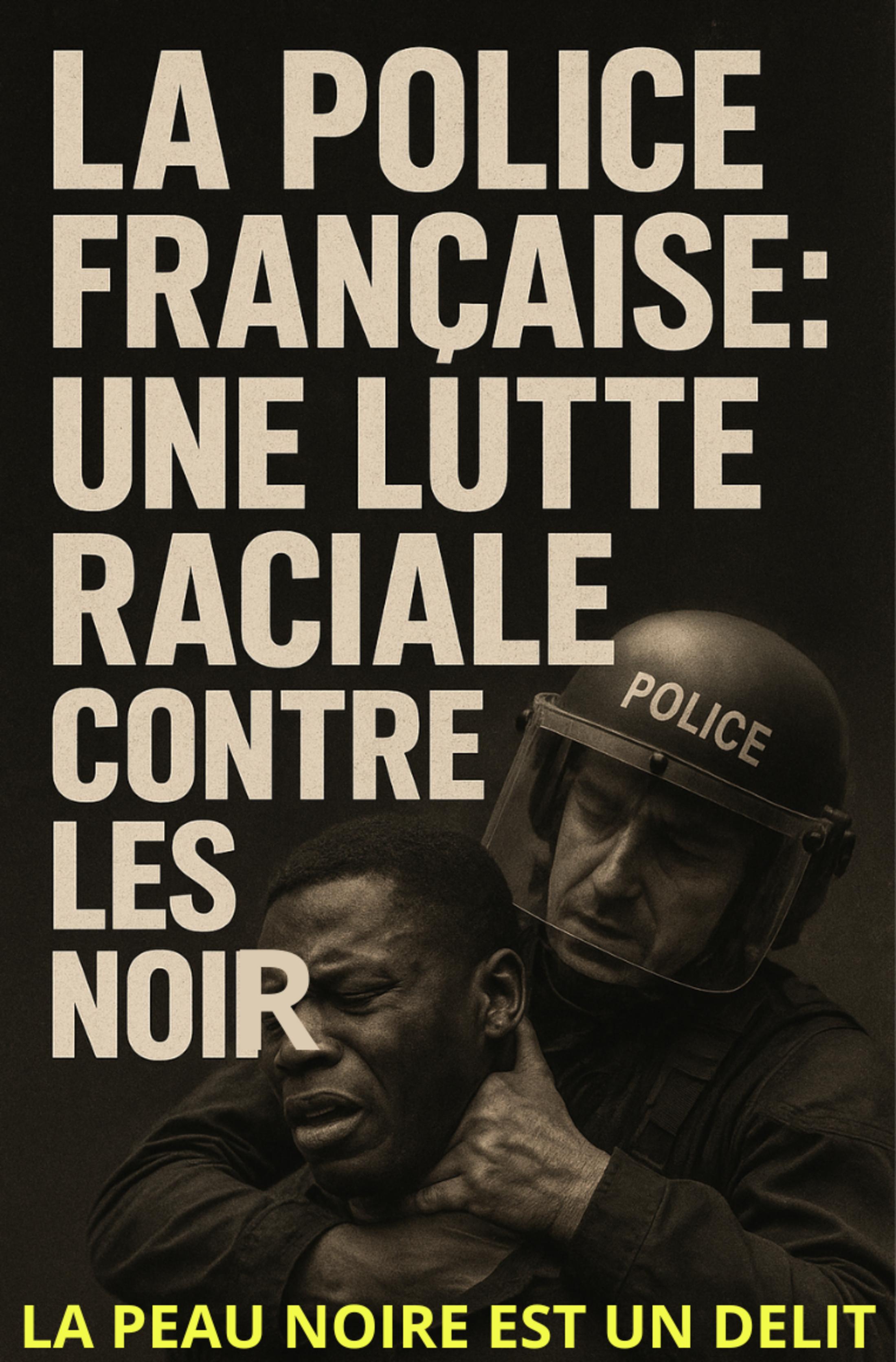

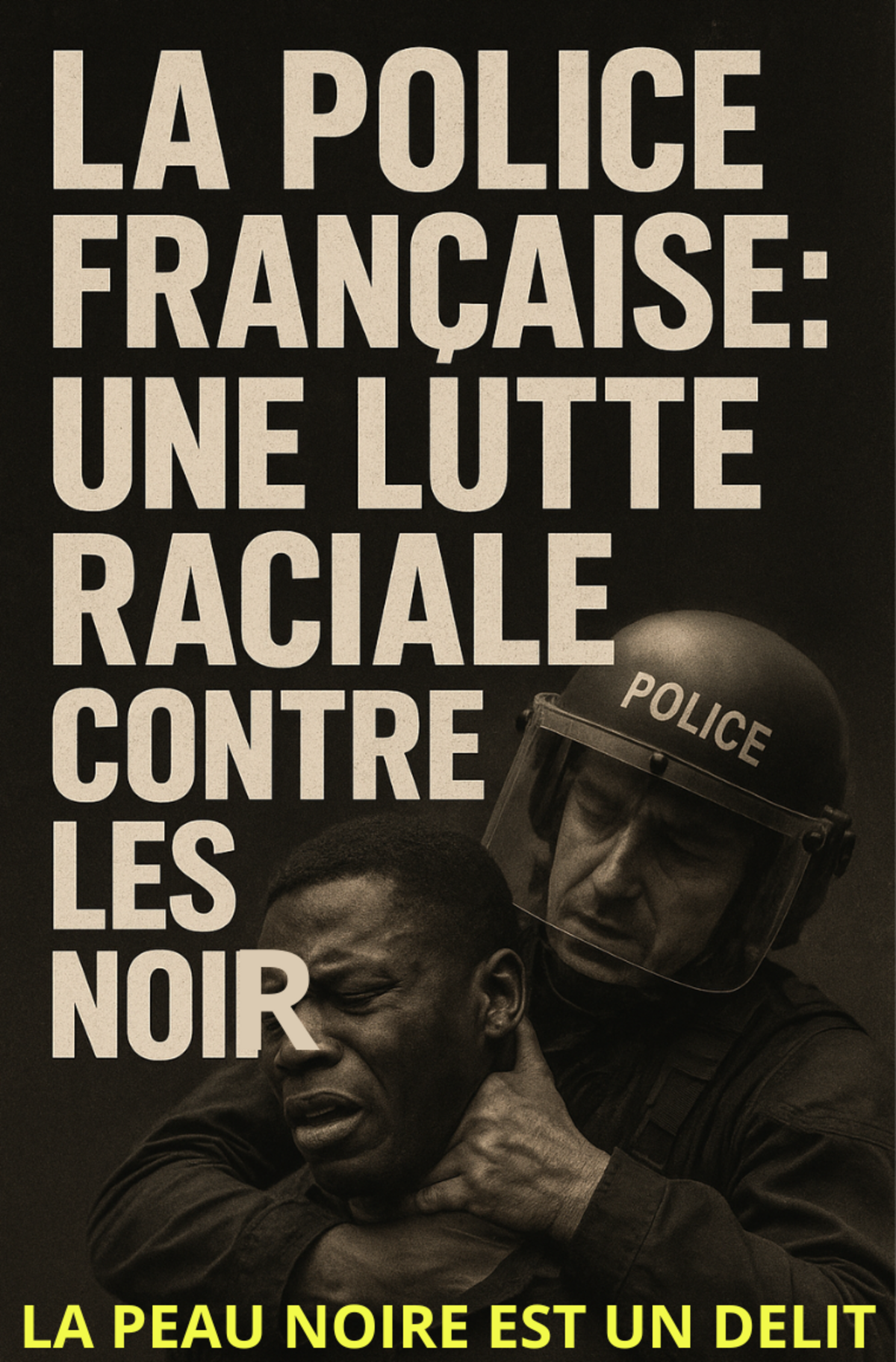

Agrandissement : Illustration 1