Agrandissement : Illustration 1

Le ciel est nuageux

La maison est blanche

A côté du métro

Je vois des gens assis autour de la table

Il y a des femmes avec des voiles

Une est sans voile

Il y a beaucoup de couleurs

Olive, violet, rose

Il y a un radiateur blanc

Une femme a une coupe garçon et des cheveux gris

Une deuxième a les cheveux blonds, un pull rose

Une écharpe noire avec des fleurs roses

Une sacoche rouge

La troisième femme a une coupe au carré avec des lunettes

et une chemise rouge

Un manteau rouge ?

Elle écrit sur sa feuille avec un crayon

Je vois un ciel bleu gris et des nuages blancs

Il y a des mots que l’on ne dit pas ou plutôt qui ne parviennent pas à être dits ; d’abord parce qu’ils restent coincés au fond de la gorge, mécaniquement, inconsciemment retenus ; peut-être aussi par pudeur, on ne veut pas se dévoiler face à un interlocuteur, préférant rester caché, protégé dans une bulle et s’affairer à l’essentiel des tâches nécessaires à sa survie quotidienne ; mais il y a sans doute encore de multiples raisons au mutisme : la peur, le jugement d’autrui, la timidité, la souffrance, l’angoisse, l’isolement, bien sûr les difficultés d'apprentissage d'une langue, la sidération, un trauma laissant d’abord sans voix. Il faudrait faire un inventaire, une anthropologie des impossibles à dire ; quand les mots ne passent pas, quand les mots manquent, c’est peut-être aussi parce qu’ils ne tiennent plus entre eux (soutenus par des phrases par exemple) ou sont perdus temporairement. Ne dit-on pas « Je n’ai pas les mots », « je n’ai plus les mots » et à un enfant qu'il a « perdu sa langue » ?

Que faire dans ces moments, quels recours dans la langue, par la langue ? D’abord remplacer les mots absents par une présence bien effective, un être là ; un tiers de proximité peut aider à l’heure où font défaut disponibilité et courage nécessaires à l’écoute, mais tout aussi bien une présence collective ou la décision cruciale de ne pas se quitter, de rester ensemble ; d’où l’intérêt et le bienfait des groupes de parole et des ateliers de conversation. L’autre alternative serait de prendre la tangente comme on dit ou de mettre les voiles : accepter les silences sans en avoir peur ou laisser déferler le flux de parole quand on ne peut plus faire autrement, jouer à trouver d’autres mots, à côté, inventer une langue en se mettant justement de côté ; ne pas chercher à tout prix les mots qui tentent sans y parvenir de raconter l’indicible, mais plutôt ceux qui remplissent le vide malgré tout et ouvre d’autres possibles, soit par des échappées belles (la poésie, les jeux de mots, les contes et histoires,...), soit par des contraintes plus structurantes, des formes imposées : une description de ce que l’on voit, un retour aux faits, à l’ordinaire, un simple état des lieux, des listes. Georges Perec en offre de nombreux exemples en ouvrant la langue avec malice et beaucoup d’ateliers d’écriture puisent ou s’inspirent d’« Espèces d’espaces » ou de « Je me souviens », au risque d’enfoncer des portes ouvertes (il s’agit bien d’ouvrir des portes par tous les moyens).

La première étape donc : observer, nous observer, voir, écouter, aiguiser nos sens autrement, laisser venir, laisser passer, nous ouvrir à l’inconnu, à l’imagination, avec le regard d’un enfant, trouver quelques portes de sortie, à la limite des frontières de la langue; puis avec étonnement se laisser surprendre par les mots.

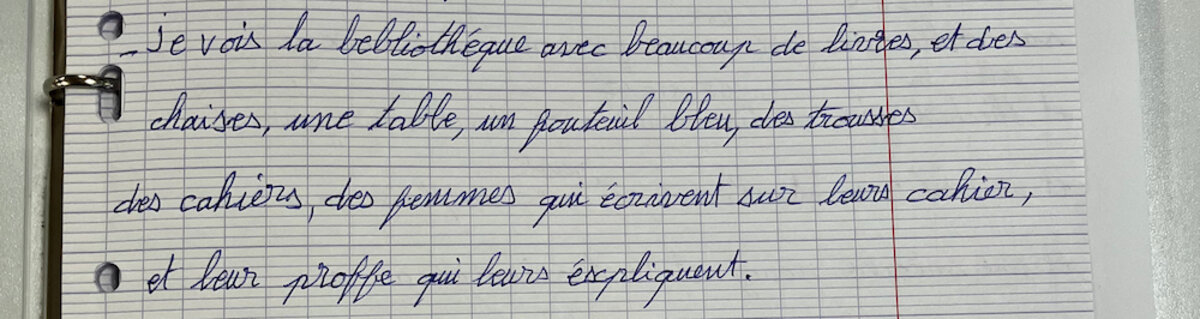

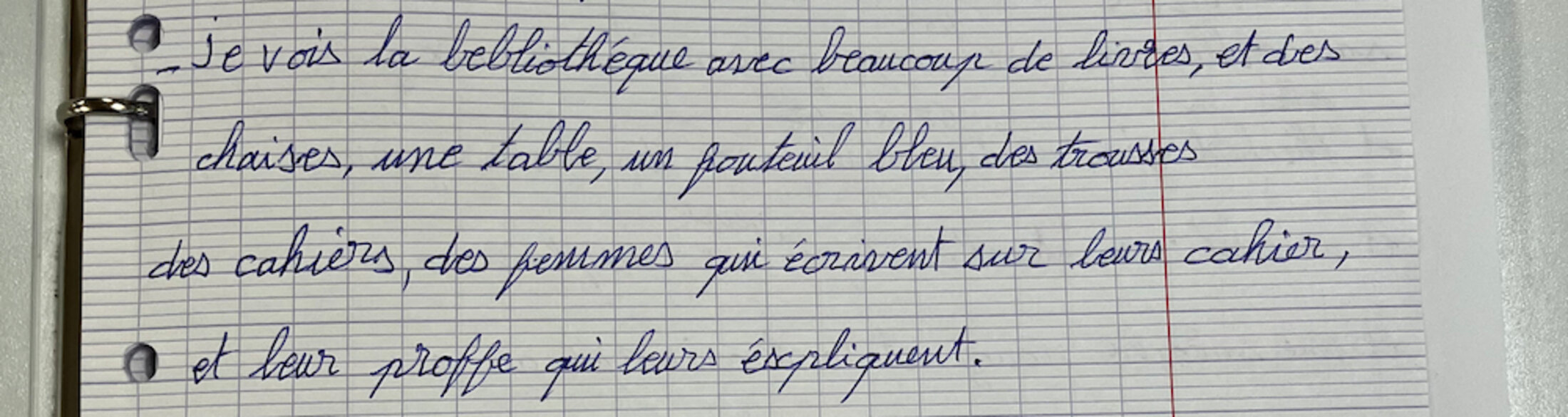

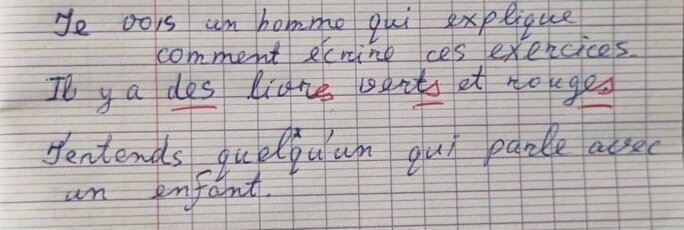

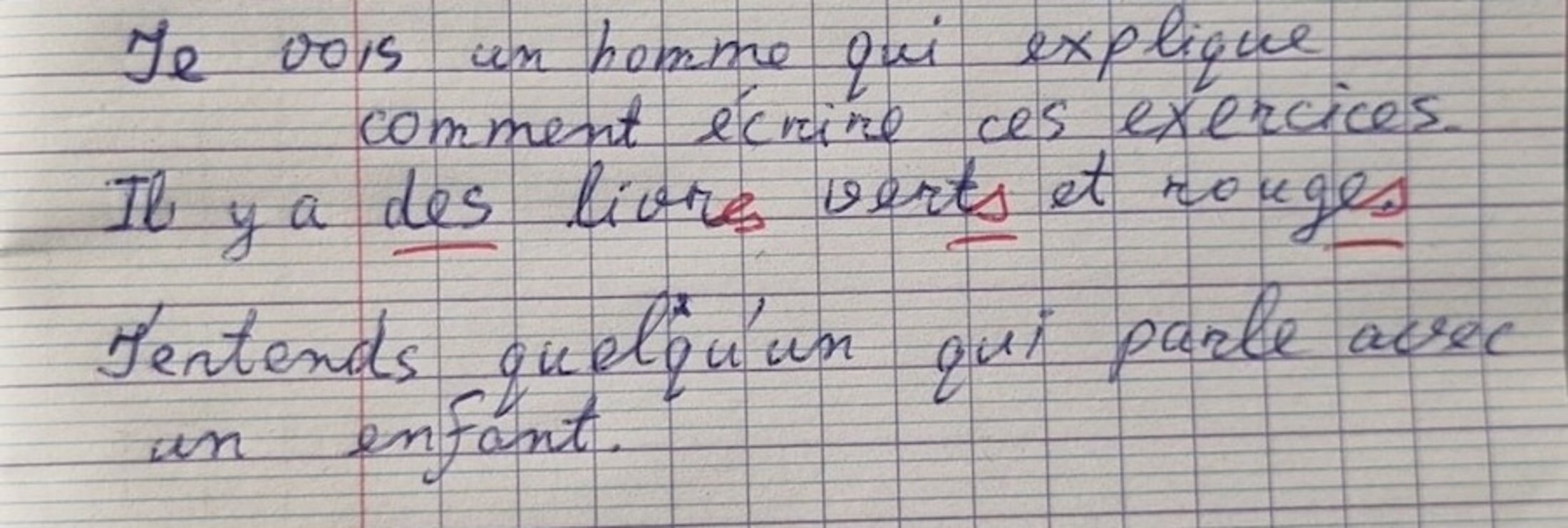

Agrandissement : Illustration 2

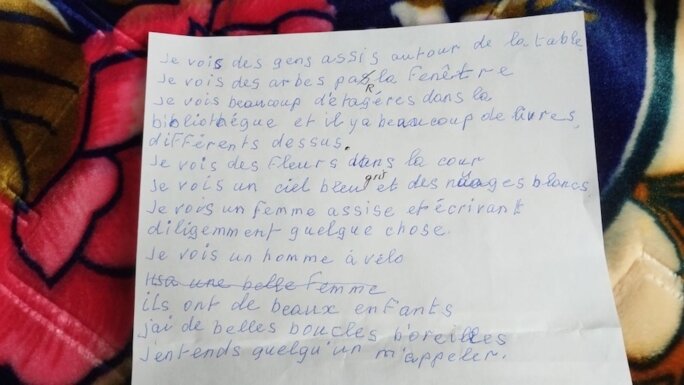

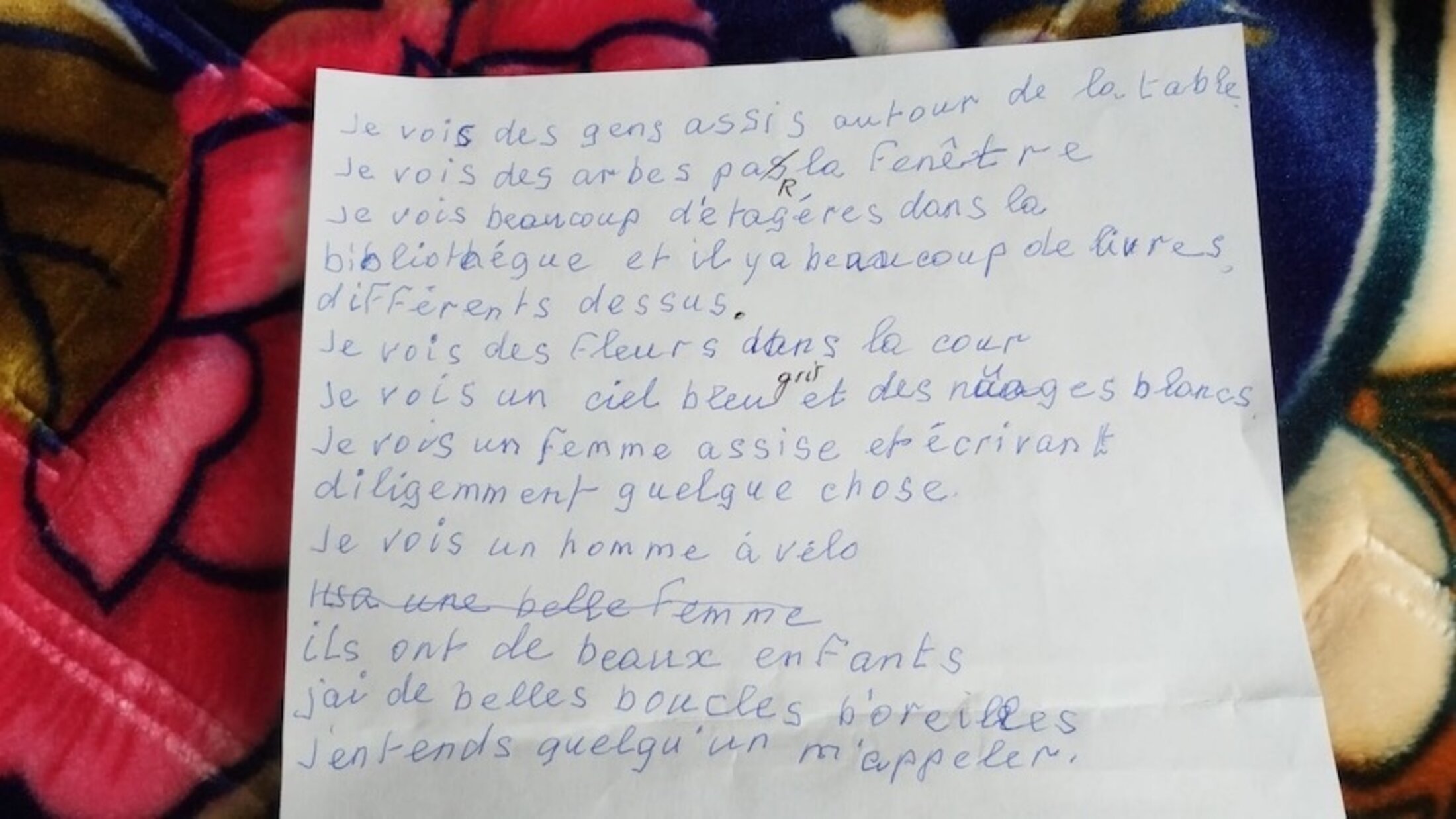

Ce jour là, nous avions justement trouvé porte close. La maison de quartier ne nous avait pas prévenu. Solution de repli immédiate et décision prise ensemble : nous abriter à la bibliothèque, y être accueillis, nous assoir autour d’une table, nous serrer au milieu des livres, écrire et faire plus ou moins silence, improviser un moment d’écriture ensemble ; décrire ce que nous voyons autour de nous (dedans et dehors), le plus simplement du monde. Chacune se prête au jeu, improvise, écrit quelques lignes.

Plus tard, je réorganiserai ces mots, sans trop y toucher pour autant, mais en les re-montant (avant de les re-montrer ici), comme ferait un compositeur, selon l’expression de Mei. Pendant un autre atelier, je questionnerai en effet le groupe sur la légitimité non pas de réécrire, de travestir leurs mots, mais de les agencer différemment, « comme dans une poésie », avec quelques astuces : des répétitions, une structure rythmique (en jouant sur l'ordre des productions écrites), des sauts et des retours de ligne, des suppressions ou ajouts de ponctuation, quelques corrections grammaticales basiques (« pour prendre soin de vos mots »), effectivement une histoire de musicalité comme l’a bien résumé Mei.

« Pas de problème, les relire ensemble fait du bien, c’est propre de les voir ainsi corrigés et je reconnais ce que j’ai écrit. ».

« Propre », jolie manière de dire que c’est utile de déblayer le terrain avec délicatesse pour restituer un objet simple, non pas lisse mais visible et présentable (dont on peut être fière), transmissible. Souvent les mots lâchés ici, sous leur apparence anodine ou parfois étrange, comme peut l’être un mot d’enfant, ouvrent des portes, créent la surprise.

Je vois un jardin avec beaucoup de plantes

Il y a en a qui se ressemblent

Une a des feuilles comme de petites branches vertes

Elle est plus grande que les autres

Je vois des arbres par la fenêtre

Je vois des fleurs dans la cour

Je vois une bibliothèque avec beaucoup de livres

Différents

Beaucoup d’étagères

Des chaises, une table, un fauteuil bleu, des trousses, des cahiers

Des femmes qui écrivent sur leurs cahiers

Je vois un homme avec des lunettes noires

Un tee-shirt blanc et une chemise couleur olive

Un professeur qui nous apprend à lire et écrire

Qui explique à ses élèves comment répondre à des questions

Comment écrire ces exercices

Je vois le ciel gris sans nuage

C’est en sortant de la bibliothèque, au moment de nous dire au revoir à la fin de cette séance, que Miléna m’annonce la triste nouvelle, sa triste nouvelle, sa catastrophe, avec une retenue toute bouleversante. Je me retrouve à mon tour sans mots et lui touche l’épaule maladroitement, presque gêné, impuissant en tout cas.

« Haut-Karabagh : la disparition d’un bout d’Arménie » (1). On parle si peu ici d’une guerre oubliée où l’Arménie est la victime d’une géopolitique des empires alors que l’Europe ne fait qu’observer de loin, quasi indifférente. Alors, on lit un titre de presse parmi tant d’autres, des nouvelles d’une guerre avec l’Azerbaïdjan, des milliers de déplacés, des morts, des frontières menacées. Puis, on passe au titre suivant, les nouvelles d’un autre jour, on oublie. On ne sait même pas imaginer le pire. Alors le raconter et s’en souvenir, quelle histoire. De loin, il est même difficile d’être sûr qu’il s’agit de cette histoire là.

C’est en tout cas un jour spécial pour Miléna, un jour sombre et pourtant il faut rester debout, être là malgré tout, faire bonne figure. Elle était arrivée essoufflée à la bibliothèque, accompagnée de Zalina, pour nous rejoindre et ne pas manquer ce rendez-vous hebdomadaire. On s’accroche, on ne lâche rien, tout en faisant au mieux. Elle s’était excusée pour le retard, avait sorti avec précipitation son cahier, repris son souffle, trouvé une place entre deux, puis elle avait écrit avec les autres participantes, écrivaine de fortune, concentrée, avec application, ne laissant rien paraître.

Plus tard, je lis les mots écrits ensemble ce jour là et ils me bouleversent à nouveau. Pas seulement parce qu’ils font écho à cette journée si particulière, à une histoire intime, à l’Histoire en train de se faire mais vue de loin (sans savoir réellement ce qui s'y joue), mais aussi parce que l’air de rien, sans y paraître, comme une comptine pour enfant, ces mots prennent forme et laissent passer l’émotion d’un non-dit.

Je vois une femme qui porte son enfant dans les bras

L’enfant a une tétine

Je vois un homme qui regarde des livres

Il y a un homme qui nous regarde

Il y a du bruit

Il y a deux femmes qui arrivent en ce moment

Je vois un homme à vélo

Ils ont de beaux enfants

J’ai de belles boucles d’oreilles

J’entends quelqu’un m’appeler

Le jardin est très beau

Je vois une dame qui écrit dans son carnet

J’entends quelqu’un qui parle avec un enfant

Il y a des livres verts et rouges

Le ciel est nuageux aujourd’hui

Agrandissement : Illustration 3

(1) Haut-Karabagh : la disparition d'un bout d'Arménie

L'article contient des productions écrites par les participant·es qui en ont autorisé la publication. Les prénoms ont été changés pour des raisons de confidentialité.