À Viviane (89 ans)

« mon prénom est Viviane comme Vie »

« (...) L’information n’a de valeur qu’à l’instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu’en cet instant, elle doit s’abandonner entièrement à lui et s’ouvrir à lui sans perdre de temps. Il n’en est pas de même du récit : il ne se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui, et offre longtemps encore matière à développement. (...) Hérodote ne fournit aucune explication. Il rapporte les faits de la façon le plus sèche. C’est pourquoi ce récit venu de l’ancienne Egypte est encore capable, après des milliers d’années, de nous étonner et de nous donner à réfléchir. Il ressemble à ces graines enfermées hermétiquement pendant des millénaires dans les chambres des pyramides, et qui ont conservé jusqu’à aujourd’hui leur pouvoir germinatif (...) » (1)

Agrandissement : Illustration 1

Il était une fois un groupe de femmes qui se réunissait un cahier à la main. Il était une fois un tableau blanc et rien pour écrire. Les gardiennes du temple (de la Maison de Quartier) n’étaient là cette fois ni pour nous accueillir, ni pour nous donner la clé bien cachée servant à ouvrir le troisième tiroir abritant la boîte à feutres si précieuse. Je suis cependant entré, me faufilant avec une inconnue qui travaillait peut-être ici, sans trop savoir qui était déjà présent, puis ai laissé porte entrouverte pour être sûr que celles et ceux qui se risqueraient à venir trouveraient le chemin accessible jusqu’à la petite salle.

Les vacances scolaires de février étaient finies. Cela ne nous concernaient pas vraiment mais certaines avaient des enfants ou petits-enfants, nous n’avions pas accès à la Maison de quartier pendant cette période, Mahla revenait d’un voyage en Kabylie avec un goût de Méditerranée, le Ramadan avait commencé, enfin des enfants avaient sans doute occupées les mêmes chaises dans la salle que nous avions laissée vacante pendant ces deux semaines. Au final, ce vendredi avait un goût de rentrée des classes, de renouveau.

« Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil... ». (2)

(équivalent kabyle de « il était une fois »)

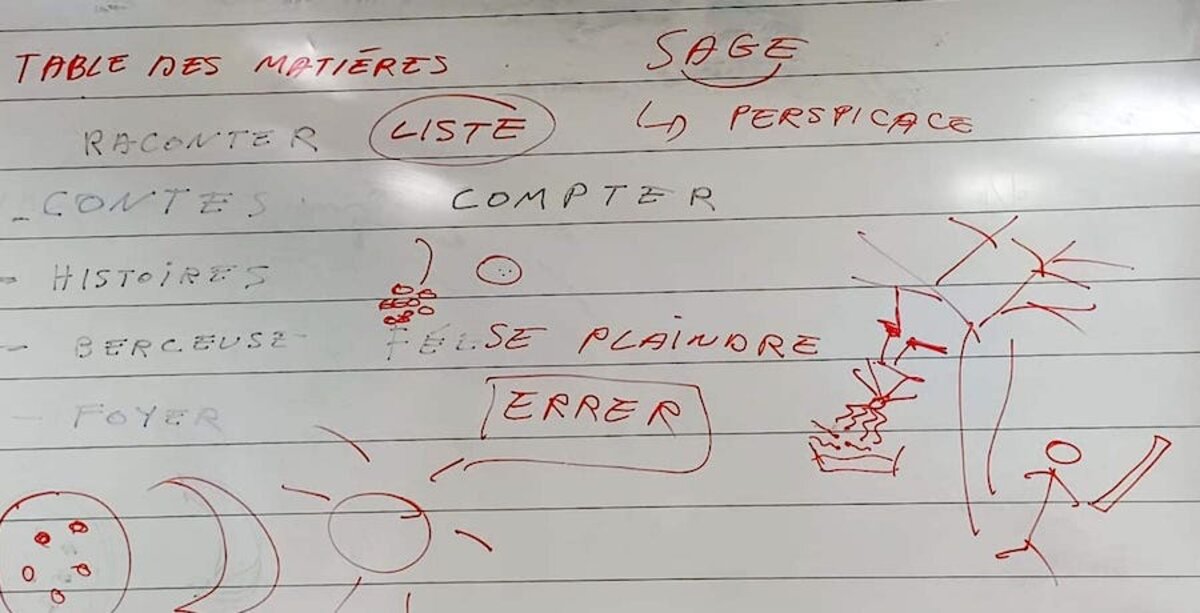

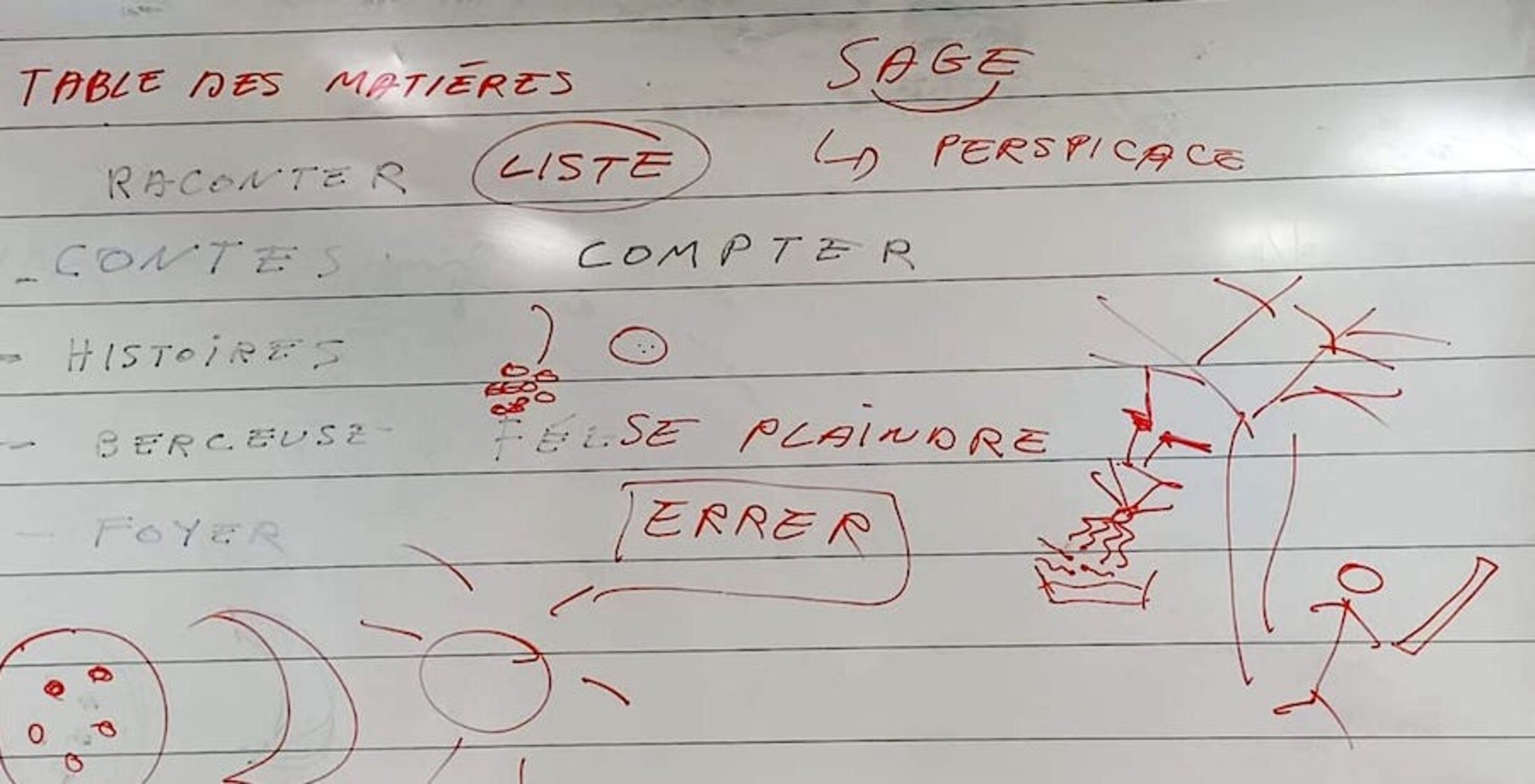

Après avoir récupéré des feutres pour écrire, j’écrirai au tableau les mots contes, histoires, berceuse, raconter, foyer, sage (âge), perspicace, errer, se plaindre, et dessinerai contre toute attente un arbre qui ressemble de très loin à un arbre, une pendue les pieds en bas qui ressemble de très loin à une pendue les pieds en bas, une bassine, des serpents et un semblant de lune. J’aurais pu simplement laisser l’imaginaire parler, celui ouvert en grand par les contes lus à voix haute, et me serais épargné le ridicule des ce grossier croquis, difficile à déchiffrer.

« Il était une fois une jeune fille qui avait sept frères. Adolescente, elle fut victime de la jalousie de ses belles-sœurs. Celles-ci lui firent manger sept œufs de serpents, dissimulés dans des boulettes de pâte. (...) »

Nous avions déjà formé cercle pour raconter en quelques mots nos propres fragments d’histoires, multitude de récits possibles, esquissés, images entraperçues de nos expériences vécues...une vue sur mer avec terrasse à Bejaïa, un retour de petite Kabylie avec l’envie de ne pas revenir (« C’est passé si vite »), un voyage au grand air en Bretagne, une exposition de peinture dans un lieu et à une date qui ne s’y prêtent qu’à moitié, le désir de prendre des décisions seule, des raviolis vapeurs qui « font du bien » et qui nous transportent en fantasmes olfactifs. Les contes ne sont cependant pas dits que pour les enfants. Il y a des histoires qui sont plus difficiles à entendre, douloureuses, même si en les racontant, l’air de rien, mêlées aux autres récits, simples est concises, elles s’imposent dans leur réalité crue et vous marquent à jamais : une vie contrainte dans un hôtel où cuisiner est interdit, manger froid pendant cinq longues années, une épicerie russe qui réveille les goûts sucrés et salés. Puis, visiter son fils, toujours des histoires de familles, de liens indéfectibles.

« (...) Rien ne recommande plus durablement les histoires à la mémoire que cette pudique concision qui la soustrait à l’analyse psychologique. Plus le conteur renonce naturellement à toute différenciation psychologique, plus ces histoires pourront prétendre rester dans la mémoire de l’auditeur, plus elles se couleront parfaitement dans sa propre expérience, et plus il prendra finalement plaisir, un jour ou l’autre, à les raconter à son tour (...) » (3)

Puisque nous allions lire un conte, autant faire un tour de table et justement parler des contes : cela vous fait penser à quoi ? Avez-vous déjà lu un conte à un enfant ? vous a-t-on déjà lu des contes ?

« (...) La croyant enceinte, on la chassa de la maison. Elle quitta la maison paternelle et erra à travers champs quand un vieux sage la croisa et s’enquit de la situation. (...) »

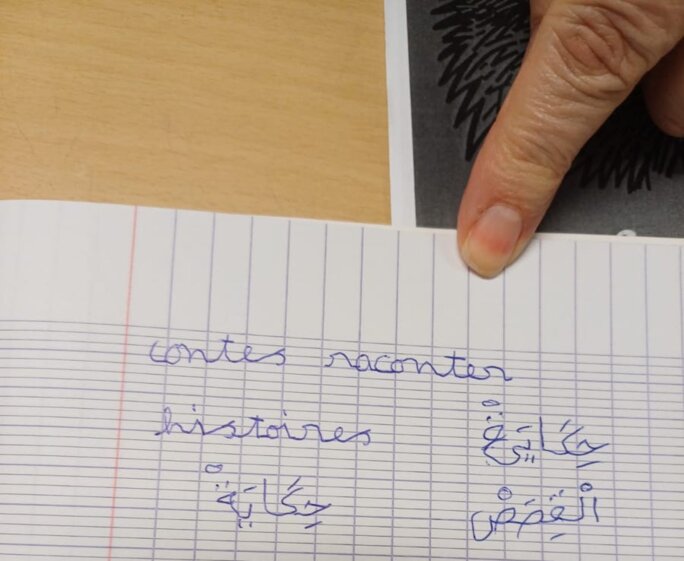

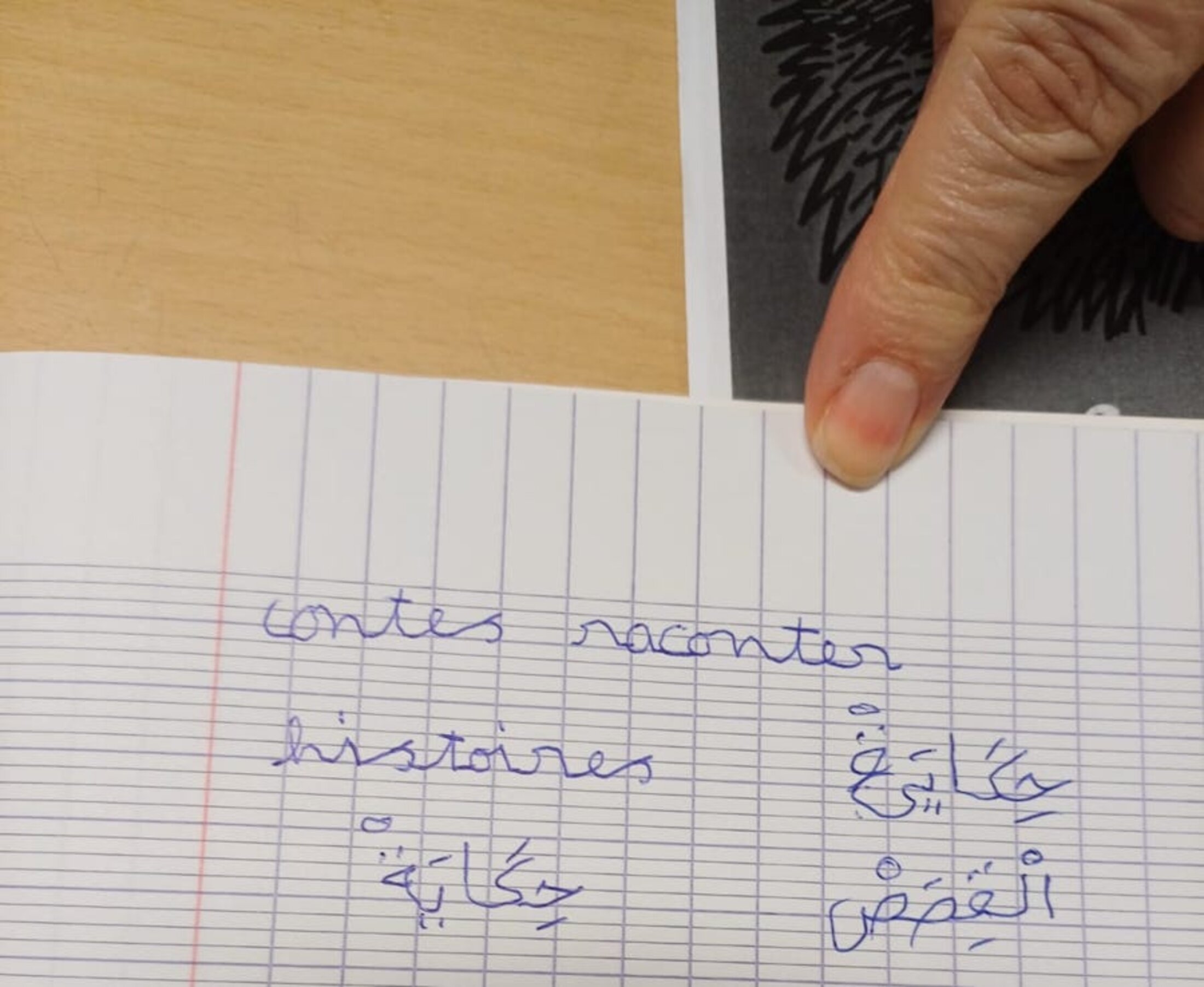

Pour commencer déjà, entrer dans la langue, dans sa propre langue, avant de se jeter dans l’inconnu d’une langue qui n’est jamais tout à fait la sienne : Comment dit-on le mot « histoire » en kabyle, en arabe, en russe ou en tamoul ? Et « une histoire », cela veut dire quoi ? Toujours des questions...Trop de questions ? Mais les réponses fusent, avec incertitudes, hésitations, mais cette fois-ci avec le désir ardent de dire.

Agrandissement : Illustration 2

- On dit « faire des histoires » ? C’est ça une histoire ?

- Une histoire ? des « contes de fées » par exemple

- Oui, les fées, un peu comme des anges ?

Des histoires que l’on raconte aux enfants

Des histoires dont les enfants se souviennent

Des histoires anciennes

Des histoires qui font peurs

Des histoires racontées de bouche à oreille (on pourrait dire aussi de bouche à bouche)

Des histoires quand on éteint la télé

Des histoires pour dormir

Des histoires chantées

Je chantais des histoires à mes enfants

Des histoires réelles ou inventées ?

Des histoires pour l’hiver

Des histoires pour la famille, autour du feu

Nos échanges nous enseignent comment les histoires et les contes nous rassemblent au-delà des frontières, par delà les mers, en nous ramenant à l’enfance, au foyer, près du feu.

Mon grand-père brulait les bûches

On se mettait, enfants et adultes, autour du feu

Il était à côté, il racontait des histoires autour des braises

Moi j’écoutais ma Maman, mon Papa pour dormir

Quand j’étais petite et lorsque j’étais grande

Mon père racontait une histoire pendant trois soirs

Il posait des questions

Avec une devinette

Pour réfléchir à la suite de l’histoire

On ne savait pas comment l’histoire finissait

Des histoires pour deviner

S’en suit une réminiscence, des bribes d’un conte entendu dans une enfance sri lankaise, et en écho, entendue aussi avec d’autres mots, une autre musique, un autre rythme, dans une enfance kabyle. Deux enfances, bercées par la même histoire, et entre les deux un océan et trois mers (4). C’est une histoire racontée par une grand-mère, une histoire qui montre la lune au loin, une vieille dame qui fait peur aux enfants pour les inciter à manger.

Les histoires circulent. Les berceuses aussi. Il faudrait faire un inventaire des manières de bercer selon les pays, les cultures, décrire les rituels du coucher, les tissus pour envelopper, les contes chuchotés, les lieux où endormir, les berceaux de bois ou de bambous pour accueillir, les heures, les saisons, les rythmes,... Nous mimons ensemble le geste pour bercer.

En pays tamoul, c'est le sari du mariage qui sert à endormir et bercer l’enfant ; en Kabylie, il arrive aussi que l’on se serve d’une étoffe ; dans certains pays d'Afrique, le bébé et le jeune enfant dorment blottis contre leur mère, installé sur une natte, recouvert de deux pagnes ; au Japon, les berceuses se murmurent aux oreilles des enfants ; en Chine, les enfants dorment avec leurs parents ou dans un berceau, dans la chambre parentale, recouverts d’une couverture très douce ; en Inde, la vie se passe au sol, le bébé est déposé dans un berceau pendulaire pour le protéger à partir du seizième jour (5).

« Perspicace, celui-ci (le sage) ne tarda pas à déceler l’origine du mal qui la tourmentait depuis tant de jours (...) ».

- Perspicace ; il comprend vite, il est très intelligent, il se rend « conte » (ou « compte »)

- Un sage ? Qu’est-ce qu’un sage ?

- Un ancien, certainement.

- Et que fait un sage ?

- Il donne des solutions.

- Crois tu vraiment ? Peut-être qu’un sage ne fait que poser des questions.

- C’est vrai.

- On va le voir pour lui demander conseil.

- Dans ce mot il y a « âge »

- On est parfois aussi déçu par les anciens, par les sages. Regarde l’Abbé Pierre par exemple.

Zalina dicte à son téléphone qui traduit :

- Je suis vieille et je suis sage

- Un sage est intelligent, comme moi (avec un geste de la main pointant vers sa tête)

Avant de lire ensemble le conte choisi et traduit du kabyle au français, par Djamal Arezki, dans un recueil dédié à ses parents et grands-parents qui lui ont légué ces histoires, patrimoine de sa Kabylie natale (6), je montre le livre d’où est extrait le conte, objet précieux, offert au groupe comme une offrande, sa couverture, sa dédicace, sa table des matières. Le fil continue ainsi de se dérouler, de se tisser :

- Une table des matières, pas comme une « table » pour poser un objet, plutôt comme un tableau, une table, une liste d’histoires, comme une liste de courses.

- On dit aussi une « table ronde », non ?

- C’est vrai et c’est très beau. C’est un peu ce que l’on fait ici, une table ronde, un atelier de conversation, là où circulent les histoires ou comme avec ton grand-père, autour du feu

« Pour la guérir, il égorgea un mouton, et fit rôtir la viande en la salant beaucoup, puis il la donna à manger à la jeune fille (...). »

Les mots s’égrainent et se racontent à nous. Nous en mimerons certains, tenterons d’en expliquer d’autres. L’imagination fera le reste (et Google Translate). Quand à Martine, observatrice des rituels qui se jouent ici, elle les consigne précieusement dans son petit cahier : grain de raisin, fil, il était une fois, adolescent, belle-sœur, jalousie, dissimuler, serpent, boulette, à vue d’œil, champs, origine, tourmenter (avoir des soucis, ça m’embête), déceler (deviner, trouver), rassasier (bien manger), remuer, vigoureusement, intense, tenailler (ne pas pouvoir s’empêcher de), gourdin (avec un geste),...

Les mots parfois nous perdent : tenailler, me tenailler, une tenaille, une cisaille,...

D’autres nous tendent des pièges, comme ces verbes conjugués pour la plupart au passé simple, temps pas si simple de l’écrit plus que du dit :

Plaignit – plaindre

Erra – errer

S’enquit – s’enquérir

Egorgea – égorger (couper la gorge avec un geste de décapitation)

Des histoires qui font peur

Des histoires que l’on raconte aux enfants

Des histoires que racontent les anciens

« C’est surtout chez le mourant que prend forme communicable non seulement le savoir ou la sagesse d’un homme, mais au premier chef la vie qu’il a vécue, c’est à dire la matière dont sont faites les histoires. De même qu’au terme de son existence, il voit défiler intérieurement une série d’images - visions de sa propre personne dans lesquelles, sans s’en rendre compte, il s’est lui-même rencontré -, ainsi dans ses expressions et ses regards, surgit soudain l’inoubliable, qui confère à tout ce qui a touché cet homme l’autorité que revêt aux yeux des vivants qui l’entourent, à l’heure de la mort, même le dernier des misérables. C’est cette autorité qui est à l’origine du récit.(...) » (7)

Le plus beau, c’est qu'à la fin de cette séance au pays des contes, après avoir fait tourner les tables pour les remettre en place, comme si une graine avait commencé à germer, Mei s’est approchée avec délicatesse, nous a demandé si nous avions un peu de temps et, avec une infinie confiance, en quelques minutes, nous a raconté des bribes de sa propre histoire, récit vertigineux dans une langue qui n’est pas la sienne mais qui représente tant pour elle. Nous étions suspendus à ses lèvres, le souffle coupé, avant qu’elle ne nous quitte.

« Mon conte, je l’ai conté aux filles et au fils du seigneur. »

- Le conteur, réflexion sur l’œuvre de Nicolas Leskov, Walter Benjamin, pages 124-125, Œuvres III, Éditions Gallimard 2012

- Aux origines du monde - Contes et légendes de Kabylie, réunis et traduits par Djamal Arezki « Conte de grain de raison », page 130, Flies France, 2010 - certains extraits du conte sont repris dans cette chronique

- Le conteur, réflexion sur l’œuvre de Nicolas Leskov, Walter Benjamin, page 125, Œuvres III, Éditions Gallimard 2012

- Océan indien, mer d’Arabie, mer rouge et mer Méditerranée

- https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/actualites/les-rituels-dendormissement-travers-le-monde

- Aux origines du monde - Contes et légendes de Kabylie, réunis et traduits par Djamal Arezki, Flies France, 2010

- Le conteur, réflexion sur l’œuvre de Nicolas Leskov, Walter Benjamin, pages 130, Œuvres III, Éditions Gallimard 2012

L'article contient des productions écrites par les participant·es qui en ont autorisé la publication. Les prénoms ont été changés pour des raisons de confidentialité.