Il y a beaucoup de femmes qui écrivent dans la classe.

Je vois une dame qui porte un manteau rouge.

Je vois une femme qui porte son enfant dans les bras.

L’enfant a une tétine.

Il y a un homme qui nous regarde.

Il y a un professeur qui nous apprend à lire et écrire.

Ces femmes sont là pour elles-même et par elles-même. Elles reprennent le pouvoir sur leurs vies. Cet atelier est au moins là pour ça.

Les enfants sont grands et déjà partis.

L’assistante sociale m’a donné une lettre pour prendre des cours de français.

Maintenant, je veux faire les choses toute seule, lire une lettre, m’occuper seule de mes papiers.

Je ne sais pas lire et écrire. C’est trop dur pour qui n’a pas fait d’études.

Si on ne connait pas tout ça, ça donne les nerfs.

Pour lire et écrire, cela manque, il faut trafiquer.

- C’est le bon moment. Bravo.

- Vous êtes forte et courageuse.

(une autre apprenante)

Et si, et si...Ce sont les possibles que nous formulons à la fin de cette séance pour tenter d’avancer, pour proposer un chemin. Marie se met aussi à poser quelques jalons après avoir observé, au delà de ce qui se joue dans cette salle, COMMENT cela se joue et les difficultés que nous rencontrons, que ces femmes rencontrent aussi. Qu’est-ce qui bloque ? qu’est-ce qui empêche ?

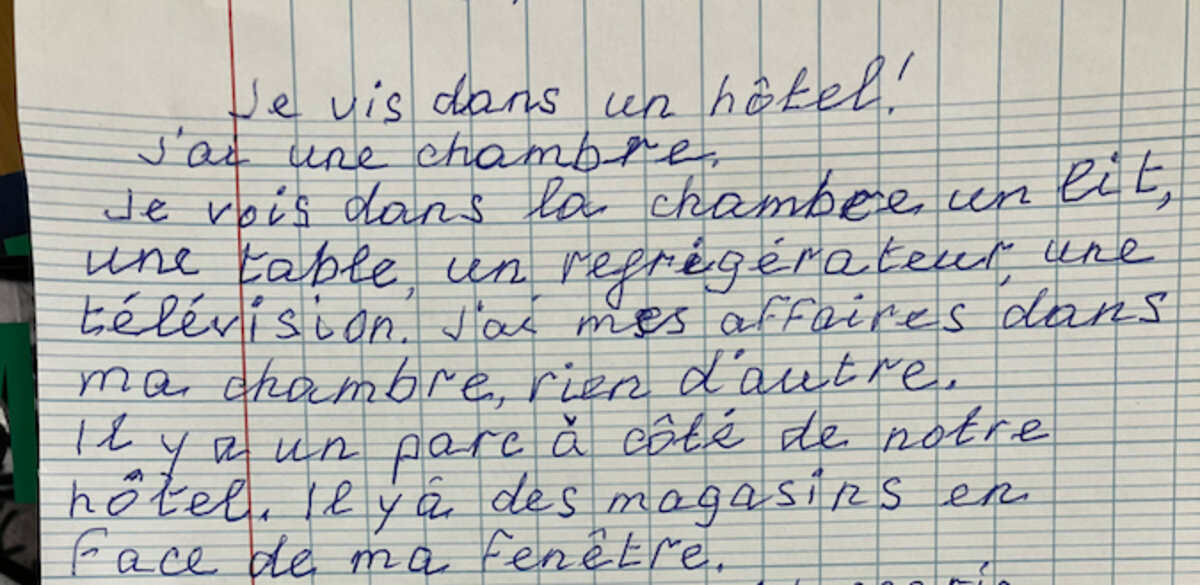

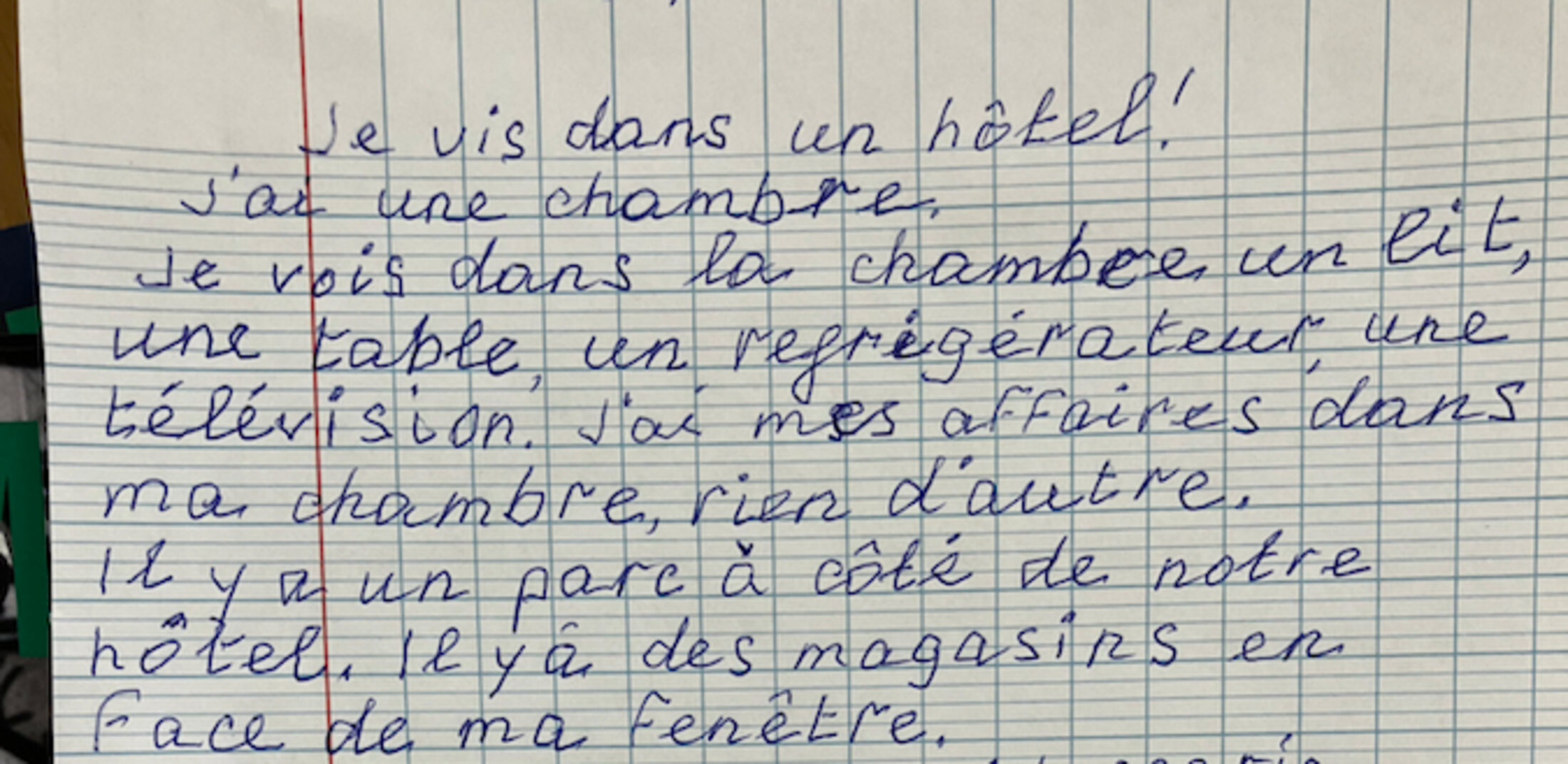

Il faut à tout prix éviter, de notre côté, la précipitation vers un quelconque projet déconnecté de leurs réalités, l’injonction à écrire, l’incitation à parler de soi, l’idée par trop conceptuelle, et du leur, l’angoisse de la page blanche, l’écriture indécise, complexée, les routes escarpés des cursives tortueuses et des orthographes non acquis qui parfois torturent les esprits et les gestes. Et pourtant, malgré les difficultés, des mots simples et justes finissent par être tracés avec application dans les cahiers d’écolier :

Dans ma chambre, il y a une salle de bain.

Je m’y sens à l’aise, confortable.

Cette chambre a beaucoup de charme.

Il y a deux tableaux, une commode et une armoire avec miroir.

Le sol est marron, les murs sont blancs.

Je vis dans un hôtel ! J’ai une chambre.

Dans la chambre, je vois un lit, une table, un réfrigérateur, une télévision.

J’ai mes affaires dans ma ma chambre, rien d’autre.

Il y a un parc à côté de notre hôtel.

Il y a des magasins en face de ma fenêtre. Une boulangerie avec des pâtisseries.

A côté de moi, sur la gauche, un restaurant turc.

En face de moi, il y a un café bar Amsterdam.

Il y a un Mac Donald’s sous l’hôtel.

Mon hôtel est situé à un Carrefour, l’endroit est très pratique.

Il y a le métro à proximité.

La ligne de tramway B circule toujours.

Le bus numéro 57 s’arrête à côté de la porte de mon hôtel.

C’est tout ce que je vois par la fenêtre, à part le parc situé derrière l’hôtel.

Agrandissement : Illustration 1

« Et si... », m’écrit Marie. Et si nous commencions avant d’écrire par donner la parole, pour faciliter l’expression, et si nous ne proposions qu’une seule thématique par séance pour éviter des confusions. Et si nous reprenions les productions quelques semaines plus tard pour les travailler à nouveau et étoffer le récit. Et si nous leur demandions de décrire la salle de classe, une image, un tableau, un objet, « un aliment qui me manque », de dire « ce que j’aime ici », « ce que je n’aime pas », de lister les ingrédients d’une recette de cuisine. Et si nous utilisions des photographies de Cartier-Bresson, des représentations d’animaux dans l’art, qui, « j’en suis sûr, leur permettront de raconter quelque chose », « je peux te les envoyer si tu le souhaites ».

On pourrait demander à ce que chacune prépare à la maison quelques lignes sur ce qu’elles aiment faire, comment elles sont installées, chez elles ou non, dans quelle pièce, seule ou non, à quel moment de la journée, pour faire de la couture, de la peinture, traduire un texte, écrire sur Victor Hugo, écouter de la musique. Que chacune écrive et puisse raconter aux autres leurs « savoirs », « ce qu’elles aiment » (j’aime que Marie adosse ces deux mots, « savoir » et « aimer », sans parler d’occupation, de loisir, ni de compétence). Cela pourrait se faire sur deux ateliers. Et si...

Et si je proposais un atelier d’écriture, cela donnerait quoi ? Tout avait commencé ainsi. Je me rappelle ces mots vite partagés avec l’équipe de l’association, comme pour me rassurer, ne pas oublier pourquoi je m’engageais dans ce projet.

Je les retrouve. « Quelques piste pour un atelier d’écriture », proposer un chemin ou plutôt questionner un chemin : parler une autre langue, parler sa propre langue, explorer les langues,

inventer une langue commune, les mots difficiles, les mots que l’on aime, les mots que l’on aime pas, écrire en français, jouer avec la langue, casser la langue. A la fin, peut-être un livret, un livre, une trace en tout cas, ou pas, ne pas tout savoir dès le départ mais inventer l’atelier ensemble, être autour d’une table et pas installés comme dans une salle de classe, écrire avec des fautes, ne pas toujours les corriger, un atelier de la parole libre, écrire ensemble, raconter une histoire, regarder des photos et écrire ou décrire, ne pas « récolter » des témoignages (aucune injonction) mais laisser émerger des récits, déconstruire le langage, laisser les mots advenir, écouter-lire des sons, écouter-lire des poèmes, écouter-lire des chants, écouter-lire des contes, documenter, raconter.

Cette liste de bonnes intentions et cet inventaire de bonnes idées ne doivent pas faire oublier l’essentiel, l’écoute et l’accompagnement nécessaire à leur mise en pratique. Rien n'est impossible, mais le geste d’écriture demande de l’apprentissage, du lâcher prise, de l’application, un effort insoupçonné pour nous qui le proposons. Et si nous prenions le temps d’accueillir ce geste ? Et si nous ne précipitions rien pour justement laisser faire l’impossible ou plus simplement un difficile à dire ?

Il faut accepter que les choses changent. Parfois, on est obligé de changer notre vie.

Parfois, il faut accepter des choses que nous n’imaginons même pas et en saisir l’opportunité.

D’abord, il faut apprendre, faire....

Je sais que que ce ne sera pas facile, mais j’en suis bien sûr capable.

Avant, je ne parlais pas le français, maintenant je le parle.

Un jour, alors que je me promenais dans un grand centre commercial, j’ai rencontré une amie que je n’avais pas vue depuis longtemps. Quand nous avons parlé ensemble, elle m’a dit qu’elle était infirmière.

Je lui ai dit : Comment ça ? Je me rappelle bien, tu m’as dit que, quand tu es arrivée ici, tu ne parlais pas français. Je me rappelle aussi que tu cherchais quelqu’un pour lire tes courriers.

- C’est vrai ma chérie, mais il faut bien comprendre qu’il n’y a rien d’impossible dans cette vie.

L'article contient des productions écrites par les participant·es qui en ont autorisé la publication. Les prénoms ont été changés pour des raisons de confidentialité.