Un atelier d’écriture, certes, mais depuis quelle place, pour jouer quel rôle, avec quelle légitimité, quelle écoute pour les errements individuels et collectifs, les doutes personnels, quelle destination pour ce qui est recueilli ? Il faudrait, au delà des questionnements, être attentif à l’autre, créer les conditions d’une proximité malgré les incertitudes que l’on a sur la place que l’on occupe, porter attention à celles et ceux qui portent plainte, qui crient à l’injustice, qui se confient à demi-mots sur leurs doutes, leurs colères et leurs espoirs.

J’ai vite remarqué que Zalina était contrariée, fatiguée, préoccupée, ce vendredi. A son tour de lire un texte ou de tenter de comprendre, éventuellement de répondre à une question. Un regard interrogateur qui semble fixer un point loin devant elle, pas un regard vide, mais cherchant ailleurs, dans l’attente, occupé à recréer une image dans un présent incertain ou un hier déjà un peu flou. Regard perdu, sur le fil, flottant, pourrait-on supposer. Regard jamais résigné ou fermé à l’autre quand on la connait bien, mais pouvant prêter à confusion car ne proposant aucun point d’ancrage, aucun signe extérieur auquel se raccrocher, signe qui permettrait de rassurer son interlocuteur dans un échange plus convenu, plus conforme à nos repères. J’apprends donc à être attentif, à observer ces attitudes qui au fil du temps créent une connivence, une confiance au delà des mots, un point de rencontre, un lien, même si ces moments en fin d’atelier où l’on se dit « au revoir », « bon week-end », sont à chaque fois de petites ruptures renouvelées dans nos vies si dissemblables. Chacun reprend sa route, son quotidien, à son rythme. Zalina quitte alors le cours, sa canne fermement tenue dans la main gauche, le regard droit, dans un geste soudain assuré, en prenant sur elle, malgré la fatigue, geste qui dit en quelque sorte : « il faut continuer, je n’ai pas le choix ». Dans un soupir, une respiration, elle vous remercie et prend congés.

Cette fois, quand c’est à son tour de lire, Zalina est gênée, comme s’il lui manquait quelque chose pour exprimer un désarroi. Très vite, elle montre qu’il est question de ses lunettes, absence bien concrète pour réussir à lire dans de bonnes conditions à cet instant. Sa voisine lui en prête une paire. Cela ne lui convient pas. Les a-t-elle oubliées chez elle ? Non, elle avait un rendez-vous, elles se sont cassées.

Ses yeux bleus perçant prennent soudain vie et l’envie de raconter prend le dessus. Quand il s’agit de se plaindre, de porter sa voix ou de partager avec le groupe, c’est une interpellation, une incitation à laquelle on ne peut rester indifférent . Elle commence alors souvent sa phrase en clamant mon prénom, comme si c’était mon attention qui était requise avec insistance cette fois-ci. Alors, et c’est toujours la même histoire, c’est la langue qui cette fois vient à manquer. Comme pour s’excuser au préalable, Zalina se justifie : « Philippe, le français est un problème pour moi ». « C’est difficile ». « Je ne parle pas français », « Je suis seule à l’hôtel », pour finalement exprimer maladroitement (mais avec force) qu’elle ne parle français qu’ici, deux heures par semaine, et qu’ailleurs, elle n’en a que rarement l’occasion. Généralement, un traducteur automatique, sur son téléphone portable, doublure à la voix métallique, prend immédiatement le relais. Mais ici, elle cherche un soutien et se retourne spontanément vers Miléna qui comprend et s’exprime en russe. S’en suit une tentative d’explications, à la volée, que le groupe ne peut qu’essayer d’accueillir tant bien que mal. Nous écoutons ou plutôt entendons quelques bribes, quelques fragments : « J’avais rendez-vous pour ma maladie (ou à la Caisse d’assurance maladie). Une assistance sociale. Un homme m’a frappée. Oui. C’était difficile. Il a cassé mes lunettes. Je suis tombé. J’ai mal. J’ai peur ». Le reste, en russe, dans un flux ininterrompu de paroles.

Alors, Miléna, s’improvisant interprète dans un français hésitant, traduit du mieux qu’elle peut. Elle montre sa surprise et dans sa tentative de soutenir Zalina, de lui prêter ses propres mots, dans une langue qu’elle maîtrise mieux mais qui n’est pas non plus la sienne, est tout aussi bouleversée. « C’est incroyable », « Ce n’est pas possible », « Ce n’est pas normal », « Mais pourquoi ? ». Ce que l’on retient de ce court récit, traduit dans la précipitation, c’est une violence sourde, incompréhensible dans un lieu d’accueil. Nous n’en saurons pas plus mais restons avec une impression inconfortable d’injustice et de la compassion.

A la fin de l’atelier, pour que je puisse comprendre un peu plus, Zalina partage avec moi, trop vite sans doute, le procès verbal de l’altercation, autre récit tout aussi incomplet et parcellaire, d’une nature cette fois plus froide et distante malgré son souci d’exhaustivité. J’apprendrai par la suite que le premier dépôt de plainte a eu lieu dans des conditions difficiles, avec une interprète russe, convoquée au téléphone dans l’urgence par les services de police pour tenter de démêler le témoignage exprimé fébrilement par Zalina, avec les contraintes inhérentes à la traduction et au contexte anxiogène dans lequel le récit a été recueilli.

Lecture rapide en fin d’atelier du procès verbal venu rejoindre la cohorte des papiers administratifs qui accompagnent Zalina au quotidien, autre tentative pour se faire une idée juste, essayer de se figurer l’événement tel qu’il s’est réellement déroulé, prêter à nouveau un peu plus attention, se mettre à la place de. Nous ne prenons jamais suffisamment de temps pour que la parole se dépose.

Il faut être attentif à l’autre mais aussi à son récit. Plusieurs semaines après, cette histoire incomplète, jetée comme un cri, a travaillé, me travaille, me préoccupe, presque obsédé, depuis ma place privilégié dans cet atelier, en tout cas comparée à celle de Zalina. J’éprouve le besoin de partager ce ressenti avec le groupe en sa présence. J’assume aussi cette envie d’en savoir plus et ce désir de construire un récit. « J’aimerais vous écouter, recueillir votre parole. Votre travail, vos problèmes avec la langue, vos difficultés d’apprentissage du français (...) Et si nous trouvions un fil conducteur pour raconter cette histoire, ces histoires... ».

Le dépôt de plainte de Zalina est un droit, porter son récit est un droit, et, dans un atelier d’écriture où nous tentons de recueillir la parole, cette question est centrale.

Mei semble interloquée par cette entrée en matière en début d’atelier, peut-être un peu trop intrusive de son point de vue, car trop focalisée sur le versant pessimiste d’une société qui va mal, dans une injonction à conter des histoires personnelles, intimes. Peut-être aussi gênée que cela soit le professeur, auréolé de son autorité sur la langue enseignée qui se confie ainsi. « C’est une question politique dont tu parles (...) C’est compliqué (...) Il ne faut pas se plaindre. Je ne me plains jamais (...) J’aime le français, j’aime m’intégrer (...) Chacun est différent et ne voit pas les choses de la même manière (...) ».

Malgré le risque de déni à l’écoute d’une voix qui se plaint, porte plainte, je ne peux qu’aller dans son sens, ce que je partage d’ailleurs avec elle : l’importance de la singularité des récits, le respect de la parole de l’autre, les différences de posture, de comportement, la liberté de dire ou de taire.

Il s’agit bien pourtant d’une question politique. Elle nous préoccupe. Nous n’avons pas envie de l’occulter. A l’unisson quelques personnes du groupe réagissent : « C’est inimaginable, incompréhensible, ce qui est arrivé à Zalina ». Tout est dit. Peut-être d’ailleurs que le récit serait là pour cela, redonner corps, renommer l’inimaginable.

Sur le tableau blanc, j’écris en grandes lettres : « Raconter une histoire », « Les histoires de la vie ». je n’ose pas écrire « les histoires de vos vies » et je débute l’atelier avec une confidence, comme si j’avais besoin de me rassurer, en plus de me confier, pour trouver une légitimité à mon désir de récit : « Je ne suis pas votre professeur ». Ce qui aussi provoque des réactions. A la fin de cette séance, en m’écoutant, Mei me demande de lui expliquer le mot « obsession ». « Qui ne vous quitte pas ». « Comme une histoire qui vous obsède, c’est à dire à laquelle vous pensez souvent, ». Je choisis de dire « souvent » et pas « toujours », pour atténuer la réalité d’une obsession omniprésente que j’éprouve devant le récit de Zalina, devant son impuissance à dire. Plus tard, sur son cahier d’écriture où tout est noté méticuleusement, Mei écrira avec quelques points d’exclamation (j’ai remarqué que son enthousiasme la poussait à les utiliser) :

J’aime la France pour la liberté de penser !

J’aime beaucoup la liberté

Obséder

Cela m’obsède / J’y pense souvent

A la fois = indépendant et liberté

Du pain (intégral et complet)

Quelle est la différence entre celui-ci et celui là ?

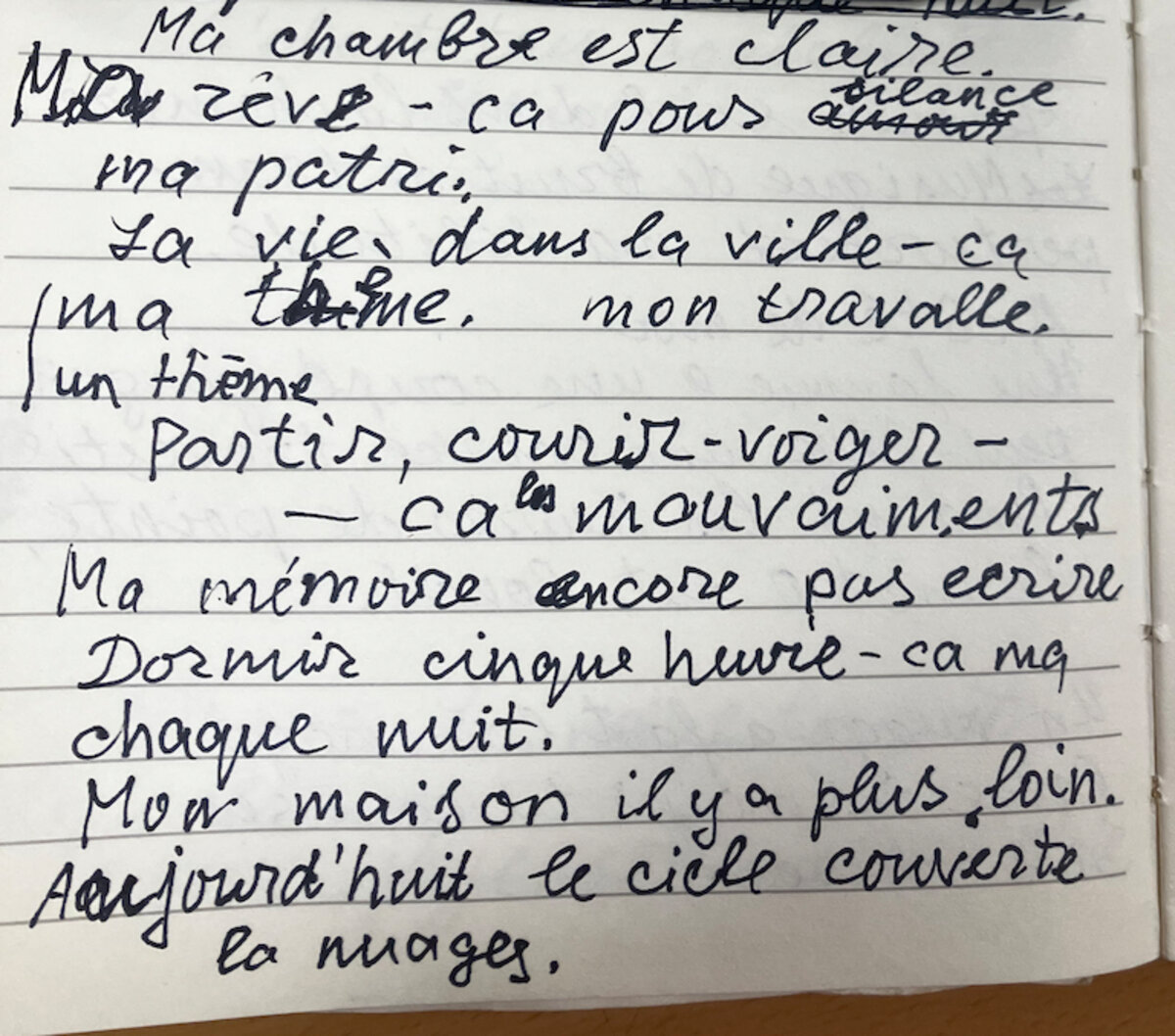

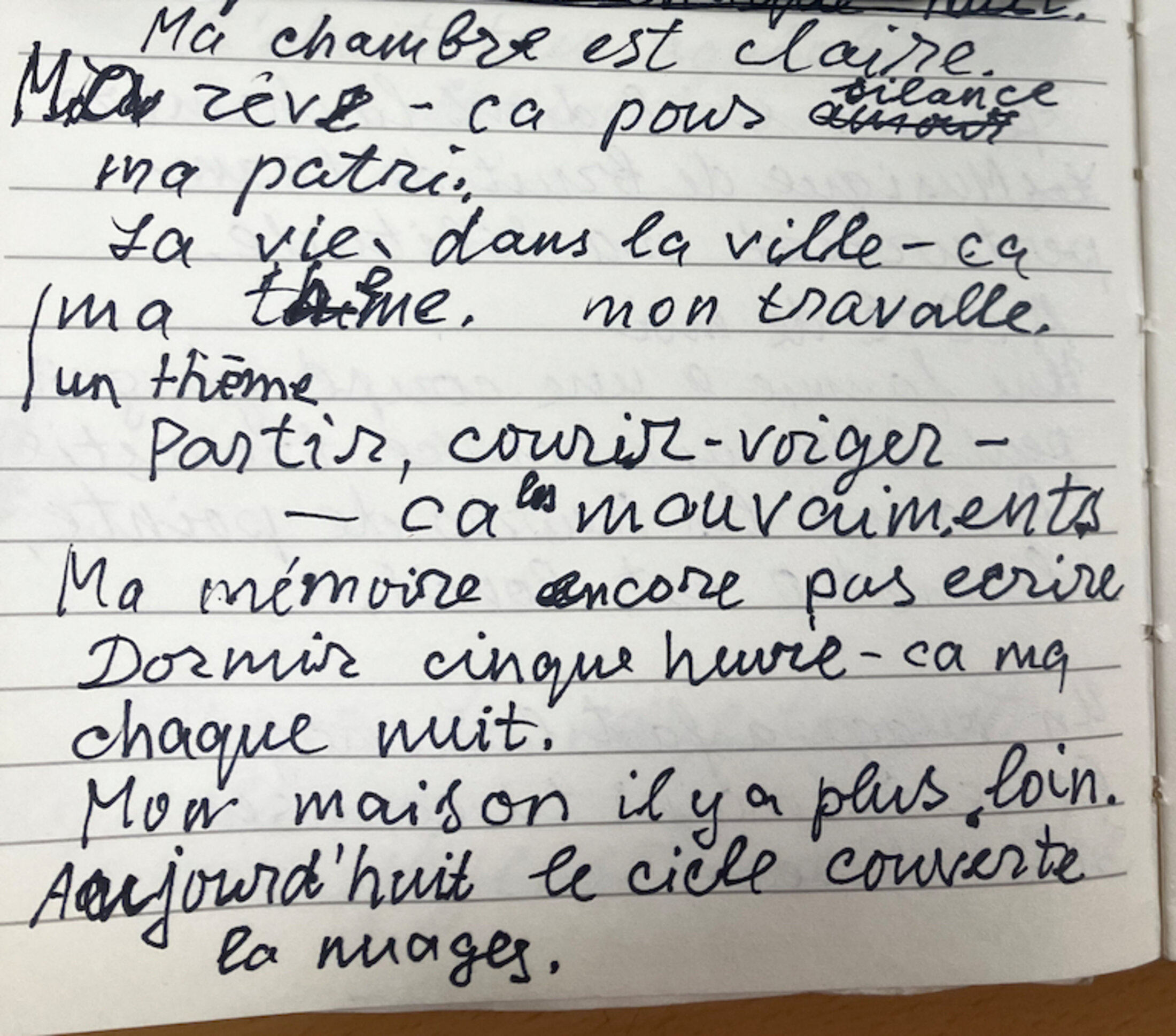

Et Olena couchera quelques mots, imparfaits, comme pour se remémorer des bribes d’un passé pas si lointain ou exprimer indistinctement ce qui la hante. Nous ne saurons pas s’il s’agit de notes préparatoires pour un texte à venir ou de simples traces jetées au présent, dans une langue encore insaisissable, dans l’espoir d’en dire, d’en apprendre plus :

Ma chambre est claire

Mon rêve

Ça pour amour silence ma patrie

La vie dans la ville, ça mon travail

Mon thème

Partir, courir, voyager

Ça mouvements

Ma mémoire pas encore écrire

Dormir cinq heures

Chaque nuit

Ma maison, il y a plus loin

Aujourd’hui, le ciel couvert de nuages

Agrandissement : Illustration 1

L'article contient des productions écrites par les participant·es qui en ont autorisé la publication. Les prénoms ont été changés pour des raisons de confidentialité.