Les Français, mondialement réputés pour leur culture, après être restés sans voix devant le triste spectacle de l’incendie de Notre-Dame de Paris, débattent maintenant sur sa reconstruction. Il y a d’un côté les partisans de Viollet-le-Duc qui réclament à cor et à cri qu’on réédifie sa flèche néogothique, et d’un autre côté ceux qui sont pour qu’une œuvre inédite et résolument contemporaine lui ravisse la place. Il y a aussi les partisans de la flèche d’origine, celle du XIIIe siècle, qui a rendu ses bons offices jusqu’à la Révolution. Et il y a encore ceux qui verraient d’un bon œil qu’on laissât là un grand vide. Lassés peut-être par cette querelle de clocher, ces personnes voudraient bien d’un toit pour Notre-Dame mais plus de flèche à la croisée. Les toutes premières photographies de la cathédrale dans les années 1840 la montrent d’ailleurs dans cet état, mais c’est un état désastreux et on ne saurait prendre pour modèle une ruine. Voilà donc ce parti écarté. Les tenants d’une reconstruction « à l’identique », autrement dit ceux qui aimeraient revoir ce que Viollet-le-Duc nous a légué au XIXe siècle, sont assurément les plus nombreux. Ce sont eux en tout cas qui font le plus entendre leur voix. Leur angoisse se comprend aisément : ils ne voudraient pas voir n’importe quoi s’élever là où il y avait le chef-d’œuvre qu’ils ont toujours connu. Des architectes de renom comme Jean Nouvel soutiennent leur espoir et Philippe Villeneuve, l’architecte en chef des monuments historiques en charge de la cathédrale, devrait les rassurer un peu plus puisqu’il a déclaré : « Pour moi, non seulement il faut refaire une flèche, mais il faut la refaire à l’identique », en précisant que « Nous sommes par ailleurs tenus par la Charte de Venise, qui impose que l’on restaure les monuments historiques dans le dernier état connu ». Ce traité de 1964, dont la France est effectivement signataire, n’a pas empêché à la fin du XXe siècle que l’on éliminât toutes les modifications opérées par Viollet-le-Duc sur la basilique Saint-Sernin de Toulouse, l’un des plus grands monuments romans d’Europe. Il est l’un des plus beaux aussi et a retrouvé aujourd’hui, du moins à l’extérieur, l’aspect qu’il avait du temps des guerres de Religion et jusqu’aux années 1860 avant qu’une restauration abusive n’en fasse une église revue et corrigée par un goût qui n’est plus le nôtre et qui n’a jamais été celui de ses bâtisseurs. Voilà certainement pourquoi la Commission supérieure des monuments historiques, et finalement le ministère de la Culture après bien des atermoiements, se sont décidés à faire disparaître les transformations de Viollet-le-Duc plutôt que de les restaurer. Qui le regrette ? Qui dit maintenant que c’était mieux avant ?

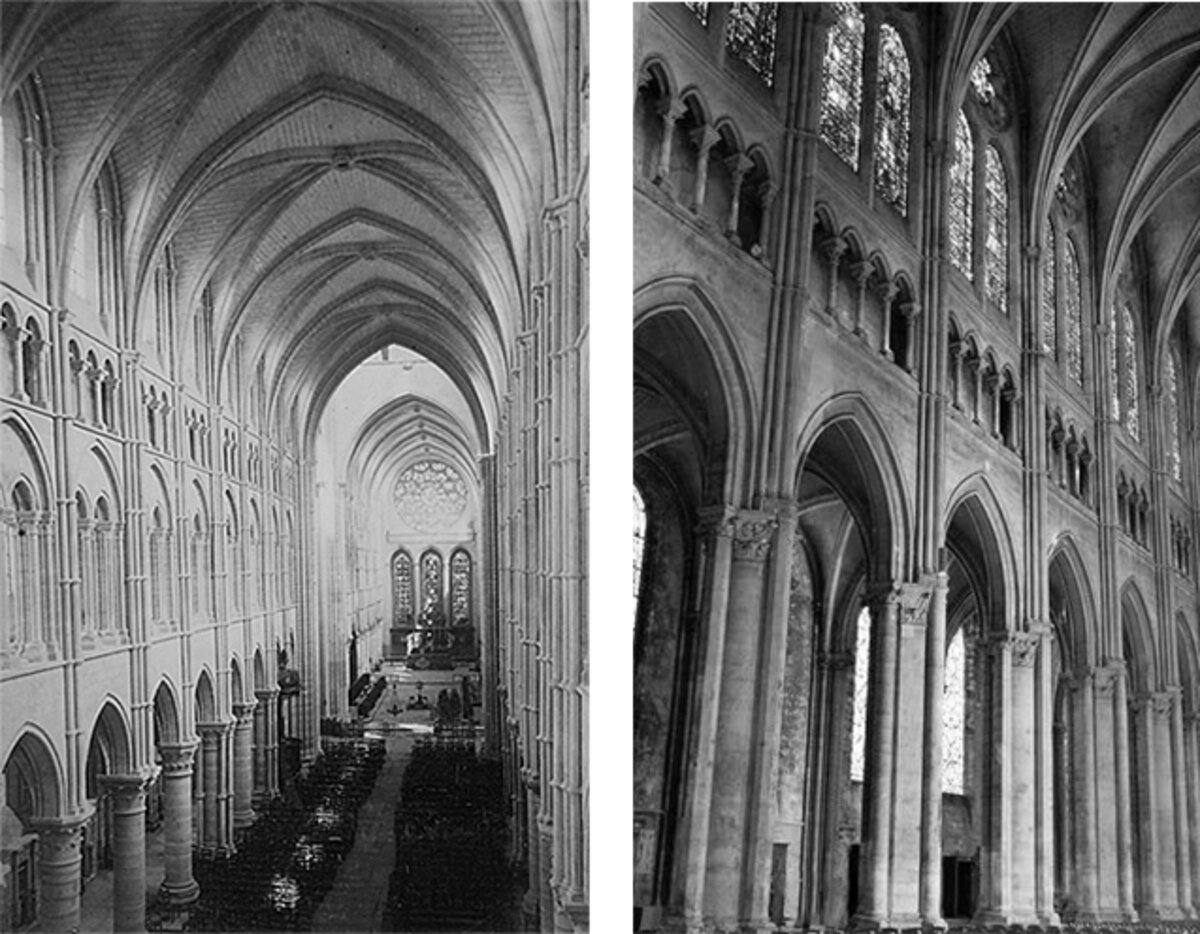

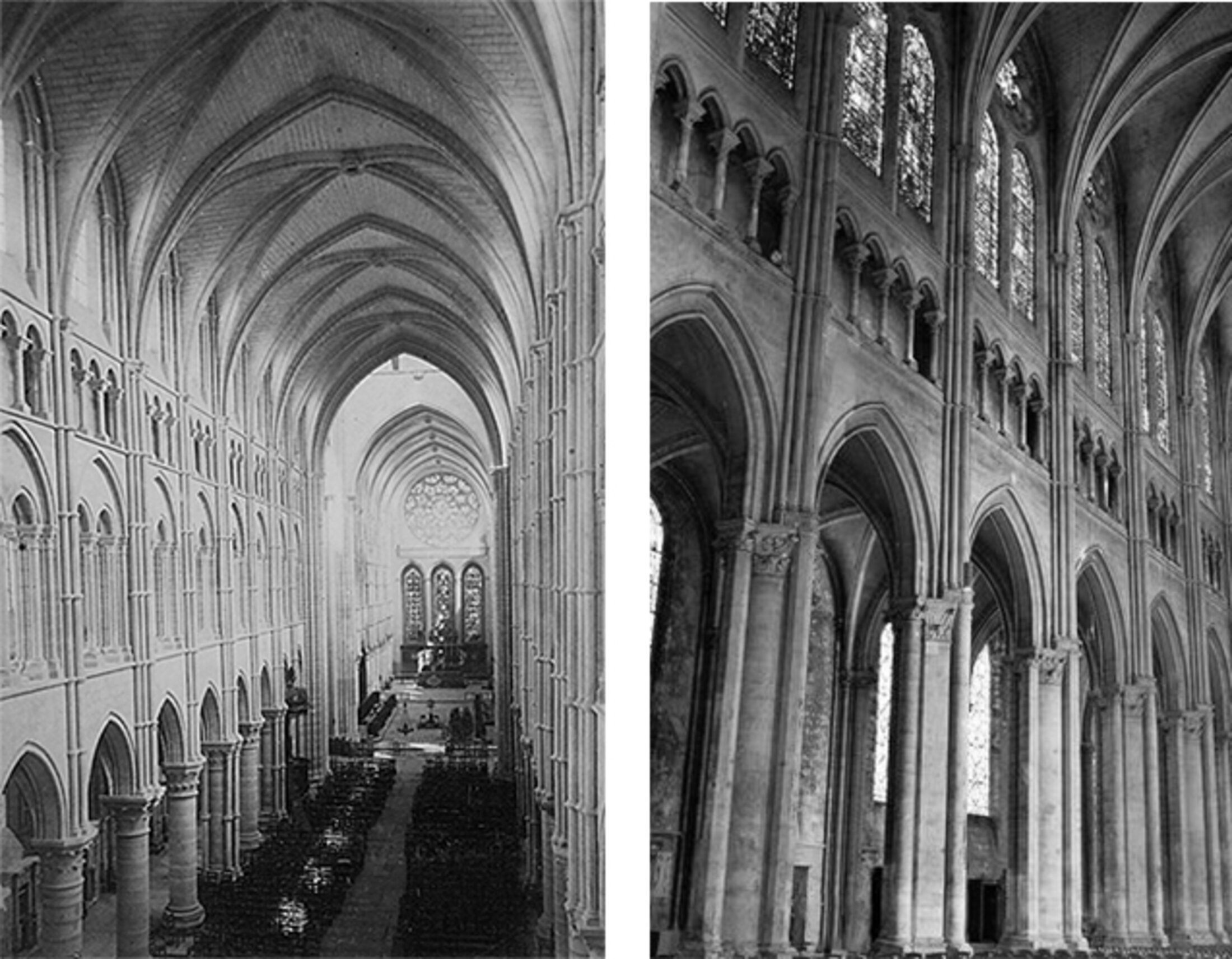

Même si les circonstances sont différentes, nous nous trouvons aujourd’hui devant Notre-Dame de Paris ravagée dans le même cas de figure qu’avec Saint-Sernin de Toulouse à la fin du siècle dernier : faut-il restaurer du « Viollet-le-Duc » ajouté ? Si l’incendie du 15 avril 2019 a détruit sa flèche néogothique en même temps que la charpente du XIIIe siècle, il a laissé sauves toutes les modifications qui ont faussé au milieu du XIXe siècle l’authenticité médiévale de la cathédrale de Paris. Cette grande restauration, que les progrès de l’archéologie nous empêcheraient d’entreprendre de la même façon aujourd’hui, a altéré le monument en profondeur et ce parfois avec une violence digne de la Révolution. À l’extérieur, des édicules en forme de tabernacles ont été rajoutés sur chaque culée. Le remplage de la rose du transept sud a été transformé, le pignon surchargé d’ornements et le faîte du toit a été couronné par une frise qui n’a jamais existé ni là ni ailleurs. On ne peut reprocher à Lassus et Viollet-le-Duc d’avoir rétabli dans son aspect d’origine le portail du Jugement horriblement mutilé par Soufflot au XVIIIe siècle et d’avoir reconstitué le grand statuaire de la façade détruit à la Révolution. Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut leur pardonner d’avoir éliminé la balustrade médiévale qui courait au dessus de la galerie des Rois pour la remplacer, sous prétexte d’unité historique ou esthétique, par une plus conforme à l’idée qu’ils se faisaient du Moyen Âge. Il en va de même à l’intérieur avec les oculi reconstitués tout autour de la croisée du transept dont la voûte s’est écroulée lors du sinistre. À l’instar de Notre-Dame de Laon, qui la précéda de peu et l’inspira beaucoup, Notre-Dame de Paris était à la fin du XIIème siècle l’une de ces premières cathédrales gothiques qui superposaient quatre niveaux dans l’élévation de leur immense vaisseau : grandes arcades, tribunes, « triforium » (qui n’est autre qu’une galerie de circulation, occupée par des oculi à Notre-Dame de Paris) et fenêtres hautes.

Agrandissement : Illustration 1

Mais dans la première moitié du XIIIe siècle, les techniques évoluant à grands pas, la cathédrale parisienne était déjà dépassée en grandeur et en luminosité par celle de Chartres, de Reims ou encore d’Amiens dont le vaisseau central s’élevait sur trois niveaux seulement, faisant la part belle à de vastes fenêtres. Alors que le gros œuvre était depuis peu achevé, Notre-Dame de Paris faisait pâle figure comparée à ces concurrentes où brillaient d’immenses vitraux. La quête de la lumière, qui est le sens même de l’art gothique, amena les maîtres d’œuvre parisiens à agrandir les fenêtres hautes aux dépens des oculi qui donnaient sur les combles des bas-côtés. Il fallut pour cela abaisser le toit à l’extérieur. Ainsi, lorsque Viollet-le-Duc voulut redonner à Notre-Dame de Paris l’élévation à quatre niveaux qui avait été éphémèrement la sienne au début de sa construction, n’hésita t-il pas à reconstituer des oculi - sur un dessin sorti tout droit de son imagination - qu'il vitra alors qu’ils ne l’étaient pas à l’origine puisqu’ils donnaient dans le noir d’une soupente ! Et pour arriver à ce résultat, des fenêtres du XIIIe siècle furent détruites sans hésitation avec l’appui ferme et enthousiaste de Prosper Mérimée, l’alors inspecteur général des Monuments historiques et grand ami de Viollet-le-Duc. Voilà comment la belle unité architecturale de Notre-Dame de Paris a été gâchée par cette fantaisie qui nie la grandiose ambition que les maîtres d’œuvre du Moyen Âge étaient parvenus à réaliser en reprenant, avec un courage que seule une foi ardente peut soutenir, les parties hautes de leur ouvrage. Cette « restauration », très décriée par ses contemporains, fut défendue par Viollet-le-Duc comme étant nécessaire pour renforcer les structures sur lesquelles reposaient sa flèche, plus haute de quinze mètres que la précédente et alourdie encore par une foule d’ornements dont les fameuses statues d’apôtres placées aux angles de la croisée. Il s’agit donc ici d’une ambition avouée par un architecte qui construit sa propre œuvre et non d’un discours de restaurateur qui remplit sa promesse d’opérer, selon ses propres termes, avec « prudence » et « discrétion ».

Il faudra bientôt choisir un parti : doit-on refaire, conserver et restaurer les erreurs du XIXe siècle ? Doit-on vouloir d’une flèche inédite, d’une création contemporaine qui se signalerait par son originalité sur un bâtiment classé au patrimoine mondial ? Ou doit-on nous aussi retrouver l’esprit qui animait les bâtisseurs du XIIIe siècle en ayant le courage de redonner à Notre-Dame de Paris tout son sens dans sa simple et magnifique élévation ? Qui se plaindrait de voir disparaître les oculi du XIXe siècle ? Qui se plaindrait, dans un avenir proche, de voir se dresser sur la croisée du transept une flèche qui serait en tout point conforme à l’esprit des bâtisseurs du Moyen Âge, une flèche dont nous avons des relevés et une nombreuse iconographie pour la rebâtir au plus près de ce qu’elle fut, du moins en apparence, du XIIIe siècle à la Révolution ? M. Macron s’est déclaré pour « une alliance de la tradition et de la modernité, une audace respectueuse ». Cela veut peut-être dire que Notre-Dame retrouvera sa silhouette médiévale mais avec, par exemple, une charpente ininflammable en titane qui sera plus légère que le bois, une « audace » qui, n’en déplaise aux détracteurs, ne se verra pas et sécurisera la cathédrale.

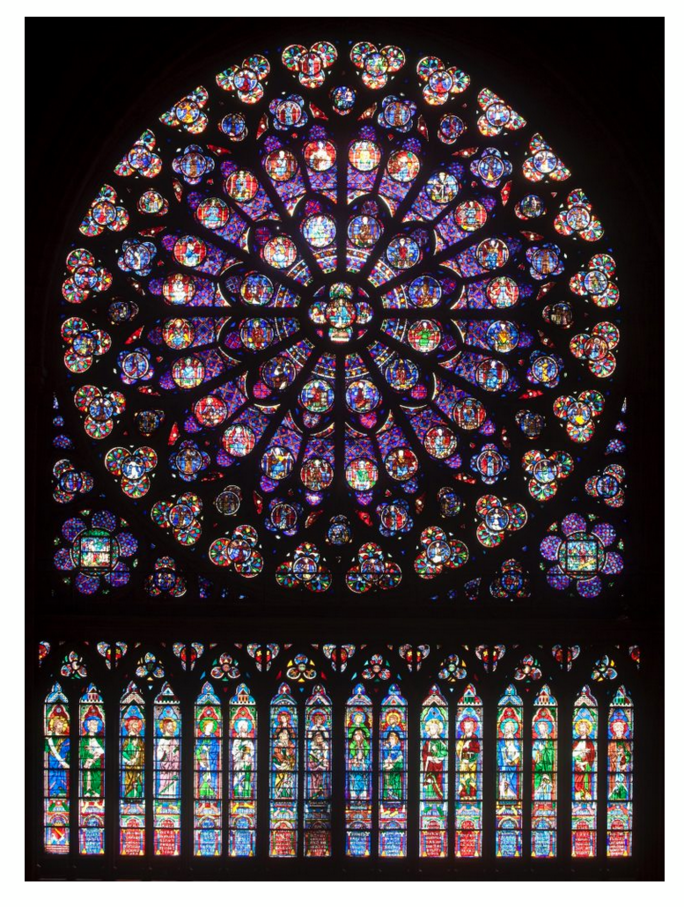

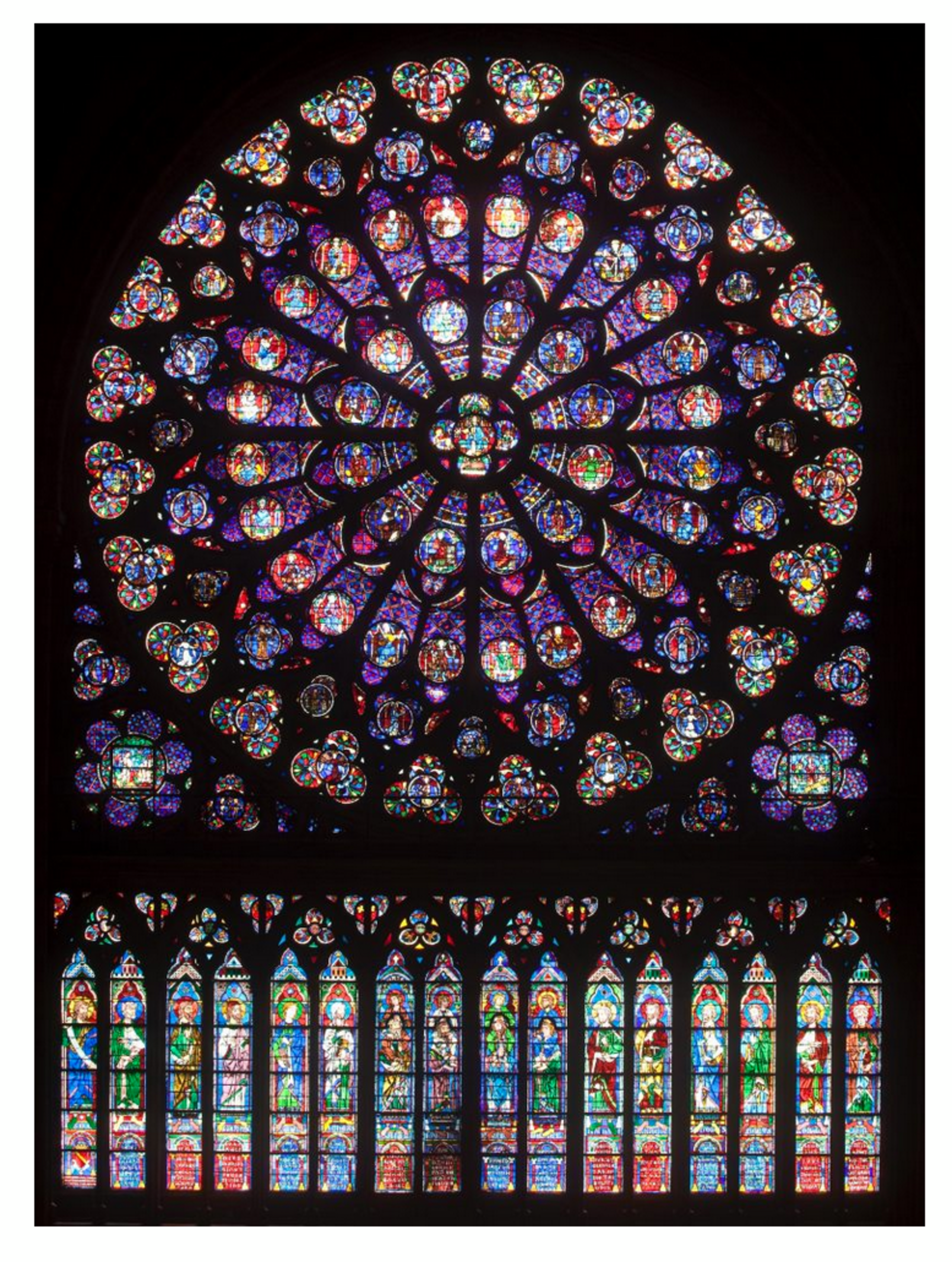

Il appartiendra au chef de l’État de trancher le moment venu. Il faut espérer qu’il fera le meilleur choix. S’il ne la connaît pas déjà, un conseiller avisé lui montrera peut-être la magnifique aquarelle peinte en 1841 - par Viollet-le-Duc lui-même - pour commémorer le baptême du comte de Paris, petit-fils du roi Louis-Philippe. Il admirera avec quel talent, avec quelle précision l’architecte nous donne à voir l’intérieur de la cathédrale dont il aura, avec Lassus, la charge deux ans plus tard. Le président de la République pourra ainsi apprécier l’ampleur de l’intervention de Viollet-le-Duc, il verra de ses propres yeux ce qu’il n’a pas hésité à commettre pour soutenir sa flèche trop haute et trop lourde. Il verra aussi comment la rose sud a été reconstruite dans les années 1860 ; elle était jusque-là bien plus légère dans sa construction : en épaississant le remplage et en la faisant pivoter d’un demi-pétale pour placer les meneaux forts dans les axes horizontal et vertical, la restauration du XIXe siècle a stabilisé la rose au sens propre comme au sens figuré. Son dessin d’origine était lui aussi beaucoup plus audacieux : Viollet-le-Duc en remplaçant à la périphérie les motifs de feuilles pointues par des trilobes a fait disparaître ce découpage acéré tout à fait unique qui, associé avec ce léger désaxement de 15 degrés, lui donnait l’air d’un fantastique mécanisme d’horlogerie en mouvement.

Agrandissement : Illustration 3

M. Villeneuve a déclaré aussi à propos de la flèche anéantie dans l’incendie : « la grande force du chef-d’œuvre d’Eugène Viollet-le-Duc, c’est qu’il n’était pas datable. Il s’intégrait à un chef-d’œuvre médiéval du XIIIe siècle. C’est cela qu’il faut retrouver ». Il a parfaitement raison de rappeler que Notre-Dame est, globalement, un chef-d’œuvre médiéval du XIIIe siècle parce qu’on l’oublie trop souvent. Mais s’il pense que la flèche de Viollet-le-Duc n’était pas datable et s’intégrait parfaitement au monument, que dirait-il si l’on élevait à sa place une copie de la flèche du XIIIe siècle plutôt qu’une copie de la flèche de Viollet-le-Duc ? Il verrait, à n’en pas douter, que cette dernière, notamment avec son collège d’apôtres en cuivre de trois mètres de haut, était très datable. Nous l’avons vu à Toulouse, ces choses-là ne sont pas irréversibles et il serait opportun, maintenant que la cathédrale est en travaux pour de nombreuses années, d’intervenir dans les parties de l’édifice défigurées par les restaurateurs du XIXe siècle. La flèche de Viollet-le-Duc ne doit occulter ni le bien ni le mal qu’il a fait à l’une des plus belles réalisations du génie humain. On sait ce qu’on lui doit et il n’est pas question de faire son procès puisqu’il a déjà été fait il y a longtemps. Viollet-le-Duc a même été réhabilité depuis quelques décennies par des personnalités comme M. Aillagon, ancien ministre de la Culture et directeur de Pinault Collection, qui déclare dans le magazine Beaux Arts : « J’ai trop aimé Viollet-le-Duc et si ardemment contribué, à l’occasion du 100e anniversaire de sa mort, en 1979, à la révélation de son œuvre au grand public, cette œuvre géniale et si longtemps décriée, pour ne pas souhaiter de toutes mes forces que rien ne soit fait qui puisse altérer son prodigieux travail de recomposition de la silhouette de cette cathédrale, pour l’architecte, image de la cathédrale idéale, elle-même, telle qu’il l’a décrit dans un petit livre publié en 1878, chez Hetzel, “Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale“. Dans ce récit idéal et républicain, parce que pour lui la construction d’une cathédrale n’est pas seulement un acte religieux mais aussi un acte civique, c’est, d’une certaine manière, de Notre-Dame qu’il parle. Cette Notre-Dame de Viollet-le-Duc fait partie de notre histoire intellectuelle et artistique. Elle a fini par être non seulement la forme particulière de la cathédrale gothique de Paris, mais l’expression même, l’idée de ce qu’est ou doit être une cathédrale. C’est cette réalité emblématique, c’est ce modèle, qui nous fait défaut depuis le lundi 15 avril, dans la soirée. C’est cette image-là qu’il faut retrouver, sans ergoter, sans hésiter, avec l’assurance qu’il y a, là, un morceau profond de l’identité de Paris et, donc, de la France.»

Osons ergoter un peu tout de même ! Osons dire que si pour Viollet-le-Duc la construction d’une cathédrale est aussi « un acte civique », elle était au Moyen Âge avant tout un acte de foi, la première des trois vertus théologales que cet architecte n’avait pas puisqu’il était athée. Osons dire que « la Notre-Dame de Viollet-le-Duc » n’est pas « l’expression même, l’idée de ce qu’est ou doit être une cathédrale » et que ce n’est pas « cette image-là qu’il faut retrouver, sans ergoter, sans hésiter » mais l’image que les concepteurs de Notre-Dame de Paris ont voulu lui donner. Une Notre-Dame de Paris qui n’est pas l’œuvre d’un seul architecte mais de plusieurs restés pour la plupart anonymes, soutenus dans leur gigantesque et périlleuse entreprise par la foi de tout un peuple. C’est cet esprit-là qu’il faut respecter, que l’on soit croyant ou pas.

Philippe Machicote

N.B. : Pour tous ceux qui sont intéressés par la reconstruction de la flèche de Notre-Dame et qui voudraient soutenir un projet sensé et respectueux pour la cathédrale, vous trouverez sur le site MesOpinions.com (mots-clés: flèche, Notre-Dame, Machicote), une pétition adressée au président de la République que vous pourrez signer.

Agrandissement : Illustration 4

La rose du transept sud vue de l’intérieur

Agrandissement : Illustration 6