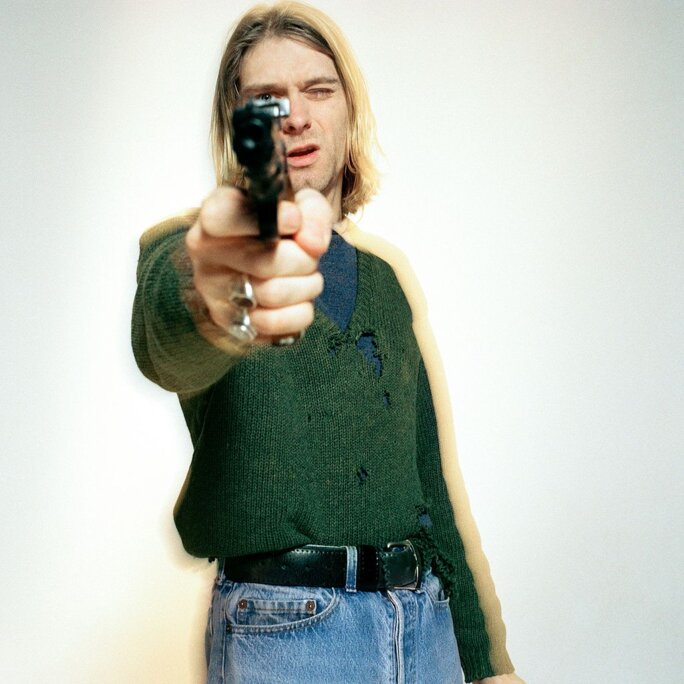

Agrandissement : Illustration 1

Ce qui suit est un travail de réflexion élaboré à partir d’une intuition.

Intuition corroborée par un billet trouvé en cherchant sur le web.

Ce travail se base sur des faits réels, vérifiables et connus de tous.

Tout ce qui suit s'adresse au fan comme au profane.

Car tout le monde sait déjà tout. Mais personne ne sait rien.

J'ai 42 ans. Et à vrai dire, lorsque je me suis réellement penché sur le cas Nirvana, tout était déjà plié. Cobain enterré. Je ne peux donc pas dire que j’étais là, parmi les autres, pour pleurer. Mais comme beaucoup de gens de ma génération arrivés avant, pendant ou après l’histoire, j'ai tout entier plongé dans les eaux troubles et chlorées de Nevermind et m’y suis fait happer, tout cru. Bien loin d’imaginer que je resterais aussi longtemps piégé dans le ventre de la bête. Coincé dans l'immense obscurité de l’ombre projetée du monstre. Si j’ai pleuré récemment, c'était pour d’autres raisons.

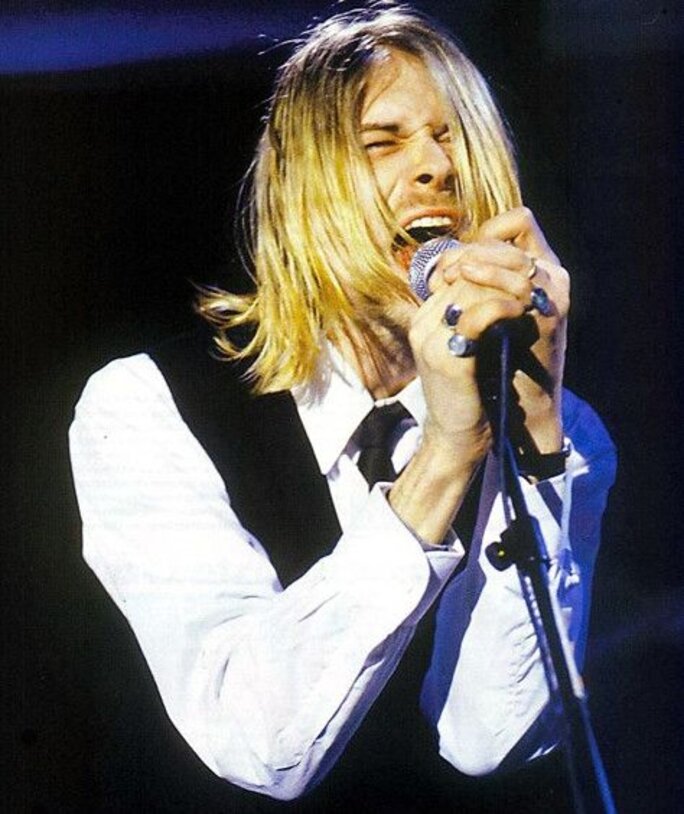

Naviguant l'autre soir, comme je le fais parfois - comme on le fait tous parfois - d’un concert à l’autre, j'ai été capté de manière inhabituelle par cette performance d'octobre 1991 au Paramount Theatre de Seattle. Un drôle de malaise m’a envahi. Précisément, un malaise plus puissant que d'habitude... En redécouvrant une énième fois, avec le frisson de la fascination, cette silhouette frêle, échevelée et gesticulante, dégueuler son cœur dans les secousses d’un désespoir ultra-saturé, une question déroutante m’est venue : pourquoi ?

Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à se consumer ainsi chaque nuit, pendant des années et sans répit jusqu’à la dernière braise ? Je veux dire, quel sens donner au sacrifice (j'ose le mot) d’un homme dont le suicide ne fut semble-t-il que l’ultime effet collatéral d’un processus plus global (personne dans l’entourage du chanteur n’avait parié sur un happy-end) ? Quel message extraire de tout cela ?

Tant de choses ont déjà été écrites. Et puis on ne touche pas comme ça aux mythes.

Sans fausse naïveté de ma part, j’avoue avoir toujours eu du mal à appréhender et à vraiment saisir le sens de l’équation Cobain “succès = suicide” sans le recours du passage en force de raisonnements fallacieux ou de truchements psychanalytiques douteux qui ont, par la suite, servi de trame à l’écriture dudit mythe. Où se cache l’inconnue dans tout ça ? C’est forcément autre chose que la théorie de l’étoile filante. C’est plus complexe que ça. C’est moins beau que ça.

S’il est un fait difficilement contestable dans l’histoire de la musique populaire contemporaine, c’est que hormis Cobain, jamais aucun musicien aussi unanimement adulé n'aura, en l'espace de si peu de temps et de manière aussi ostensible, envoyé aux oreilles du monde un tel concentré d'auto-dépréciation, de dénigrement, de haine de soi-même et de vécu de rejet adressé par son entourage : depuis « I’m a negative creep » (je suis un gros naze) (Negative creep, Bleach), « I feel stupid and contagious » (je me sens stupide et contagieux - Smells like teen spirit, Nevermind), « I’m so ugly, that’s okay cause so are you » (je suis si moche, ce n'est pas grave parce que toi aussi - Lithium, Nevermind), « I'm a stain » (je suis une tâche - Stain, Incesticide), « I think l'm dumb » (je crois que je suis stupide - Dumb, In Utero), « Daddy was ashamed he was nothing » (papa avait peur qu’il [son fils] ne soit rien – Even in his youth, Nevermind face B single) pour les plus explicites et emblématiques jusqu'au titre de travail du troisième et dernier album du trio "I hate myself and i want to die" (je me déteste et je veux mourir) qui fut finalement écarté in extremis par le groupe au profit du plus consensuel mais pas moins percutant "In Utero". Cobain s’est à l’époque défendu en plaidant la provocation quand d’autres y ont ensuite vu de la prophétie auto-réalisatrice, un coup de génie, l’art total.

La haine donc, comme moteur du bulldozer Nirvana. Mais pas n’importe laquelle : la haine de soi. Et pas n’importe comment : la haine vécue et véhiculée en direct et sans artifice via des chansons. Les doigts dans la prise d’un dégoût de soi, massif et cru, infiltrant tous les interstices d’une existence. Celui qui se dégoute autant, aussi jeune, aussi beau et aussi blond qu’il soit, finira bien tôt ou tard par dégouter celui qui le regarde. Et susciter des sentiments ambivalents, des réactions paradoxales et des commentaires au moins aussi subversifs et dérangeants que la musique qui sort des baffles.

Si Cobain a été encensé pour son génie créatif, pour l’urgence, la puissance et la sincérité de sa musique, il a aussi été massivement diffamé et attaqué par les médias. Sous tous les angles. Son identité sexuelle. Sa relation amoureuse. Sa paternité. Sa toxicomanie et ses diverses addictions - justifiées par l'intéressé lui-même comme moyen d'échapper au joug d’intenses douleurs gastriques ne trouvant ni cause, ni traitement malgré d'innombrables investigations médicales. Ses overdoses / tentatives de suicide. Sa psyché enfin a fait l’objet d’un inventaire exhaustif du diagnostic psychiatrique.

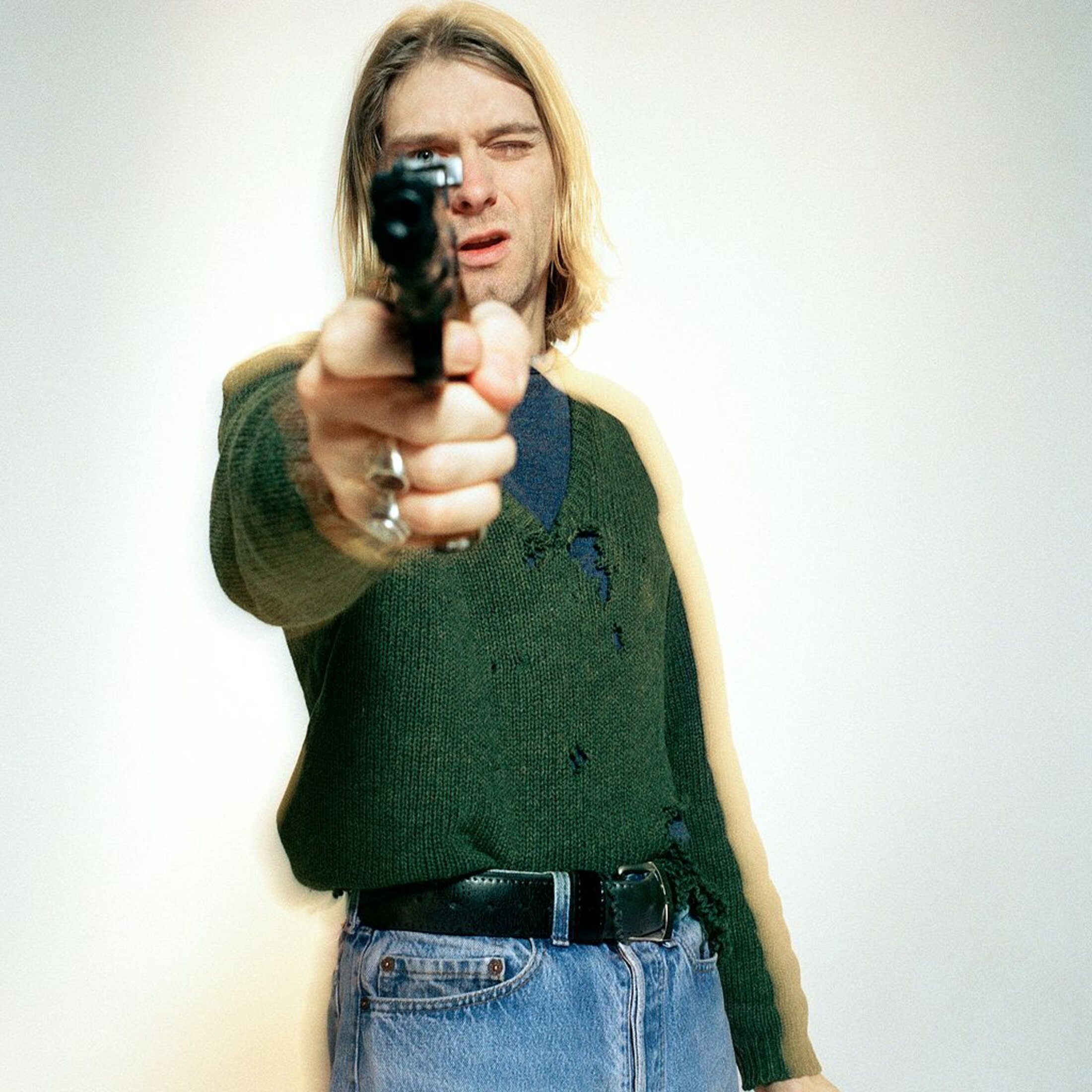

Agrandissement : Illustration 2

Le courant musical duquel il était rapidement devenu le représentant (baptisé le Seattle Sound, ou « grunge » quelques années auparavant, mot dérivant de « grungy » : sale) lui a collé à la peau presque autant que l'inverse. La crasse comme symbole d'un mode vie et d'une mode vestimentaire. Le dégueulasse devenu marque de fabrique.

Kurt Cobain et sa vie, dont le narratif aura contribué à esthétiser son mal-être de façon outrancière a donc naturellement été capté et érigé de manière providentielle en épouvantail social bicéphale mi-héraut maudit / mi bouc-émissaire sur lequel tous les maux d’une génération pouvaient être épinglés et trouver leurs raisons. Ainsi sa toxicomanie prétendument thérapeutique fut très largement commentée et utilisée par la société américaine pour le désigner comme responsable d’une popularisation et d’une incitation à la consommation de drogue auprès de la jeunesse.

On constate à ce stade, que la question initiale vient s'enrichir de nouvelles interrogations : pourquoi un tel dégoût de soi ? Pourquoi autant de colère et de mal être ? Pourquoi un tel niveau d’autodestruction ?

Dans le seul billet sur lequel je suis tombé lorsque j’ai débuté mes recherches à ce sujet, Melanie Blow (Directrice générale de la Stop Abuse Campaign, NY, dédiée à la prévention des troubles de l'enfance) propose une hypothèse percutante. Pour elle, la génération X fut une génération pivot dans ce sens qu’elle fut la première à considérer la maltraitance des enfants comme un délit (loi fédérale adoptée en 1974). Quand bien même, la société américaine n’a pas su se donner les moyens de ses ambitions et n’a pas réussi à mettre en place les politiques visant à assurer avec efficacité la protection de ses enfants. Dans les années 1990, les Américains ont développé un questionnaire, permettant d’évaluer et d’estimer, par l’établissement d’un score « ACE » (Adverse Childhood Experience) l’impact des expériences traumatisantes vécues durant l'enfance chez les victimes devenues adultes. L’étude ACE princeps (Marks JS, 1998) a démontré l’existence d’une forte relation entre le degré d’exposition aux abus ou aux dysfonctionnements intra-familiaux pendant l’enfance et l’existence, chez l’adulte, de facteurs de risque pour plusieurs des principales causes de décès et d’invalidité. En outre, on sait aujourd’hui avec la plus grande certitude scientifique que les victimes de violences sexuelles dans l’enfance présentent un sur-risque majeur de marginalisation, désocialisation, comportements à risque, toxicomanie, troubles psychiques, tendances suicidaires et mort prématurée à l'âge adulte (Putnam FW, 2003)1,2,3. Une étude originale parue dans BMJ intitulée « Mourir d’être célèbre » vient confirmer ce lien en concluant que la cause du décès des stars du rock est plus susceptible d'être liée à la prise de risque chez ceux qui ont subi des ACE dont l’impact, même avec une richesse illimitée, ne peut pas être entièrement compensé (Bellis MA et al. 2012).

Ici, il me paraît judicieux de prévenir le lecteur que le mythe du “porte-parole d’une génération apathique”- pour paraphraser les termes de la formule consacrée et mille fois reprise – ait désormais fait long feu et qu’il soit temps de le remettre en question, de le bousculer, de le déboulonner. À défaut, de le revisiter, éclairé par les rayons d’un soleil nouveau.

Agrandissement : Illustration 3

Mon intuition, que la lecture de ce billet est venue soutenir (« pour se croire, encore faut-il être cru[e] », J. Godrèche, 2024) et transformer en

conviction intime c’est que l’enfant Kurt Donald Cobain ait pu avoir été victime de violences intra-familiales dont la gravité, la complexité et l’impact dépassent très vraisemblablement l’argument du divorce de ses parents, prétendu point de bascule que toute la presse s’obstine encore à resservir (« that legendary divorce is such a bore » / ce divorce légendaire est tellement ennuyeux – Serve the servants, In Utero). Il y a également fort à parier que le lien entre ces traumatismes et l’auto-destruction de l’adulte Kurt Cobain ait été en partie ignoré par l’opinion et éclipsé par sa starification.

Or, certains signes évoqués dans la biographie Heavier than heaven (Charles R. Cross, 2001) suggèrent entre les lignes le fait que Kurt Cobain puisse avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance. Il est évoqué qu’à l’âge de 10 ans, il dessinait de la pornographie adulte indiquant, à cette époque pré-numérique, l’existence d’un très vraisemblable phénomène de corruption de mineurs conduit sur lui par (des majeurs de) son entourage (chapitre 3). De fait, il existait dans et autour du foyer familial, des agresseurs sexuels présumés : suicide d’un grand oncle paternel avant sa traduction en justice pour viol sur mineur (chapitre 3), viol d’un oncle homosexuel par un grand-oncle maternel (chapitre 13). En outre, certains dessins et écrits présents dans ses carnets (Le journal de Kurt Cobain, 2002) dépeignent un père masculiniste, raciste, homophobe et mysogine. Dans le film documentaire Kurt Cobain : About a Son (Schnack AJ, 2006), le chanteur décrit également de la violence paternelle à son endroit (« Je prenais tout le temps des fessées […] si je renversais un verre au restaurant, il me prenait par le cou, me frappait à la tête ou me giflait […] c’est malsain de faire subir ça à un enfant ») ainsi qu’un sentiment d’abandon (« Je n’ai pas le sentiment d’avoir eu une père […] quand il s’est marié, je suis devenu le cadet de ses soucis »).

Lorsqu’à l’époque l’enfant parlait des violences subies, ce qui était rare, il n’y avait presque aucune chance qu’il soit entendu ou cru. Le bénéfice du doute étant systématiquement accordé à l’agresseur, l’enfant victime n’était pas protégé.

Parallèlement à cela, les somatisations à l’âge adulte sont un symptôme classique (Irish et al., 2010)1,2, agissant comme un souvenir corporel douloureux du traumatisme lié à l’agression dans l’enfance. Il pourrait être intuitivement très tentant de rattacher les douleurs gastriques de Cobain à cette hypothèse (« Mes problèmes d'estomac ont été l'un des plus gros obstacles qui nous ont empêchés de partir en tournée […] Je voulais me suicider tous les jours […] Je ne pouvais rien supporter. J'étais aussi schizophrène qu'un chat mouillé qui a été battu » pour Rolling Stone, 1994). Potentiellement ignorant de son vécu traumatique (concept d’amnésie et de mémoire traumatiques, symptômes dissociatifs - Salmona, 2021), Kurt Cobain se serait engagé dans la vie avec cet invisible bagage intériorisé, devenant ce chanteur complexe, intense et abimé, prenant place au volant de Nirvana, pied au plancher.

Du fait d’une exposition médiatique hors norme de ses difficultés personnelles, Cobain aura autorisé (vraisemblablement bien malgré lui) la mise en place d'un puissant dispositif de biais cognitif dans lequel il a tenu le rôle de chef d'orchestre et d’interprète de sa propre souffrance selon les règles d’un jeu réflexif malsain auto-entretenant le cercle vicieux. Cobain sera donc accusé de victimisation plutôt que d’être considéré comme une victime. Victime d'un système tiers et destructeur invisibilisé par le truchement d'un outil parfaitement taillé pour sa fonction : le déni. Ingrédient du silence. Un vieux couple, efficace et bien rodé !

Ce n'est pas de l'ignorance, car l'ignorance impliquerait que nous n’ayons pas eu les clés de compréhension. Or l'œuvre de Cobain fourmille de ces clés, signes et indices plus ou moins gros, plus ou moins évidents même s’ils sont détournés, atténués voire annulés par Cobain lui-même dans un subtil jeu de pistes largement parasité de déclarations contradictoires et fantasques, jamais dénuées d’un humour sarcastique.

Comme on se plait à classer régulièrement les chansons de Nirvana de gauche à droite, puis de bas en haut, je souhaite à mon tour proposer un bref passage en revue de ces indices et des mécanismes du déni mis en œuvre (liste non exhaustive).

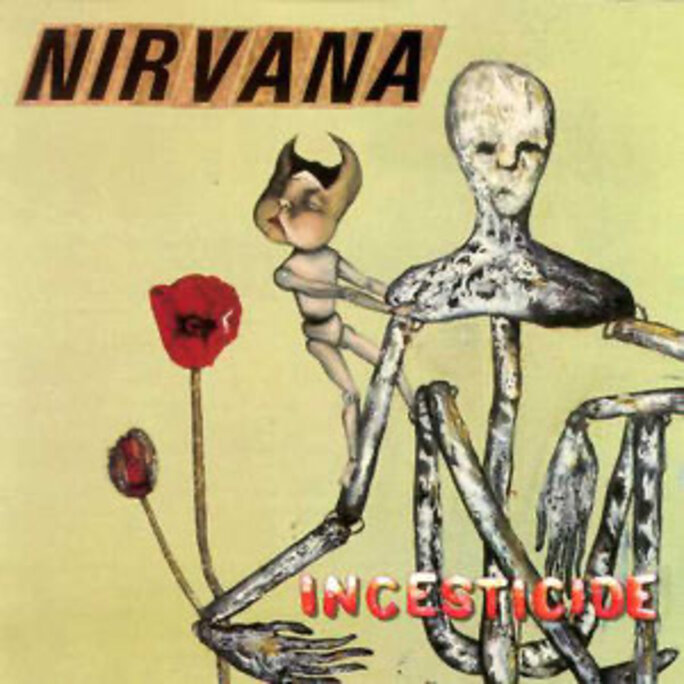

INCESTICIDE

Si la paternité du génial mot valise « incesticide » fait l’objet d’une querelle de chapelles ultra-pointue entre Kurt Cobain et JG Thirwell du groupe Fœtus (à quelques mois d’intervalle au cœur de l’année 1992, l’un donne ce nom à un morceau qui sera publié sur une compilation confidentielle sortie au Royaume Uni, tandis que l’autre frappe du même mot, le titre de son album de faces B), d’aucuns voient dans ce télescopage une espèce de coïncidence subconsciente et magique… À tout le moins, il faut saluer le caractère visionnaire de ces artistes dont l’inspiration est aujourd’hui, 33 ans plus tard, reprise par un collectif de femmes / mères (mouvement Incesticide France) alertant sur la torture judiciaire infligée aux enfants qui dénoncent les viols paternels. Lorsqu’on compulse les reviews de cet album compilation, publié entre Nevermind et In Utero, qui s’ouvre et se referme sur deux titres monumentaux, la floppée d’adjectifs plus ou moins superlatifs sont naturellement tous dirigés vers le contenu de l’objet. Du contenant par contre, une œuvre dysmorphique inquiétante sur un fond verdâtre nauséeux signée par Kurt Cobain lui-même, sera fait peu de cas. Tout au plus une description pauvre et factuelle de cette pochette discutant la dualité / interdépendance entre le bébé fracassé et l’adulte famélique en voie de momification auquel il s’accroche, semble-t il, un peu malgré lui. On glose également sur le joli pavot vertical comme métaphore de la dépendance du chanteur à l’héroïne. Bof. Dans un stupéfiant effet de scotome collectif, le titre provocateur et débordant de signifiant est traité par le plus total des mépris, admis comme un théorème, simple accessoire d’un folklore « grunge » permettant au mieux d’identifier le disque par l’exposition de sa tranche lorsqu’il sera remisé sur l’étagère. Le concept « d’exhibé/caché » théorisée par Racamier (Antœdipe et ses destins, 1989) pour définir la notion d’équivalent d’inceste, s’applique ici à merveille dans une formidable séquence de mise en abyme. Difficile pourtant de ne pas y voir d’un côté un message de Cobain, et de l’autre un mécanisme de déni. Ce qui est montré n’est pas vu. Parce que dérangeant, parce que tabou. Une vraie preuve par l’exemple. La note manuscrite accompagnant le pressage original du disque proposait un long texte décousu mais ponctué de messages dénonçant homophobie, racisme et misogynie. Il s’achevait notamment sur un passage rappelant le viol dont fut victime une fille par deux hommes qui chantaient leur chanson « Polly » (elle-même dénonçant le viol). Et comme pour achever définitivement toute velléité d’émancipation vis-à-vis d’une société patriarcale et d’un courant musical glam-rock / hard-rock ultra machiste, le disque « Incesticide » fut à sa sortie frappée du sceau de la censure par l’apposition du fameux sticker « Parental Advisory ». Un avertissement en noir et blanc imaginé par un groupe de femmes réactionnaires très soucieuses de contrôler l’influence de la musique sur la jeunesse des années Reagan.

Il faut ici faire mention du super-groupe Guns N’ Roses, rival direct de Nirvana s'étant finalement dissout dans une espèce d'auto-sabotage destructeur, qui 5 années auparavant avait publié l’album « Appetite for Destruction » dont la pochette mettait en scène de façon très explicite le viol d’une femme par une créature androïde (oeuvre signée Robert Williams). Bien qu'ayant été désigné ennemi juré n°1 par Cobain, il parait très intéressant de noter que le chanteur Axl Rose, autre hurleur notoire et chevelu emblématique du début des années 90, révéla publiquement avoir été victime de maltraitances et d'abus sexuels par son père et son beau-père durant son enfance. Ce dernier déclara ainsi avec une grande acuité et bien avant l'heure du #metooinceste (2021) : "La maltraitance des enfants, en particulier les abus sexuels, est en quelque sorte la clé des nombreux problèmes dans le monde d'aujourd'hui". Incroyable coïncidence, isn't it ? Alors, ennemis jurés ou frères ennemis ?

Avant de conclure cette partie, filons un instant la digression sur Guns N' Roses. L'intarissable palmarès du groupe en terme de scandales, arrestations, émeutes, OD et autres destructions de chambres d'hôtel aura servi à perfuser l'opinion et à lui procurer suffisamment de nourriture médiatique pour détourner son regard d'une réalité bien plus sombre et offrir au quintette son statut éphémère - mais pas totalement galvaudé - de "groupe le plus dangereux" de la planète. Une étiquette éminemment plus vendeuse et excitante que l'âpreté du récit d'un jeune homme traumatisé, ce qui soit dit en passant n'ampute en rien les qualités musicales et la puissance d'un premier album dont les ventes restent à ce jour inégalées. Lorsqu'on visionne les concerts des Guns, difficile de ne pas entrevoir dans les courses effrénées et les cris suraigus d'Axl Rose devant ces foules compactes les tentatives désespérées d'un enfant brisé tentant de fuir (ou de se débattre) et de faire entendre - à qui saura la recevoir - sa douleur en la hurlant. Littéralement. Vu d'ici, il semble qu'il ait finalement réussi à se réapproprier la voix qui lui avait été volée et à capter l'attention du monde entier dans un mouvement de catharsis absolu. Tout a un prix. Cette interprétation n'engage, bien entendu, que moi. Voici pour s'en convaincre une version live du morceau "Perfect crime" ; exemple sûrement un peu caricatural mais qui dit bien je trouve l'intensité et l'énergie engagées et déployées, plutôt hors du commun.

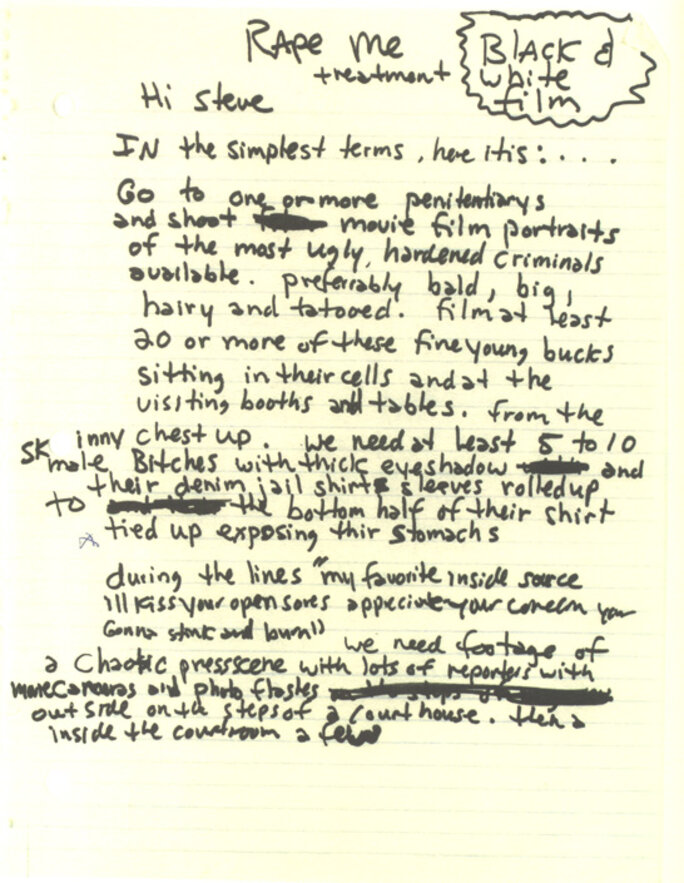

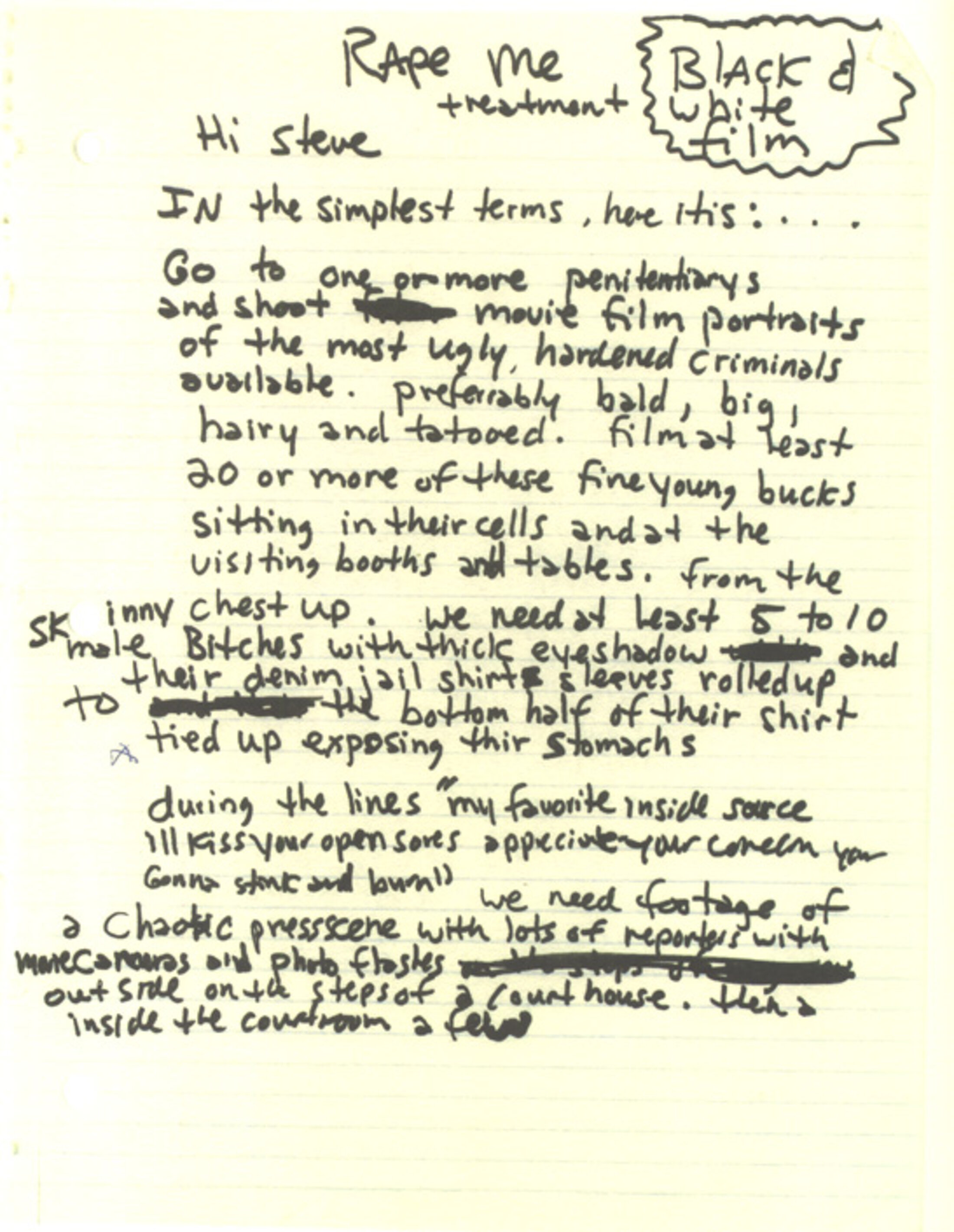

RAPE ME

Que celui qui lit ce texte et qui n'a jamais vu la prestation de Nirvana sur le plateau de Nulle Part Ailleurs (émission culturelle culte des 90s) interprétant la chanson Rape Me, aille faire un rapide tour sur le net pour remédier à cette lacune avant de poursuivre. Rape Me ("viole-moi") est l'archétype de la chanson-dynamite. Tout connaisseur du groupe a déjà lu sur l'immense controverse et l'impressionnante levée de boucliers qu’a suscité la parution de ce titre sur In Utero, ultime album du groupe. Bien que Cobain ait maintes fois tenté de désamorcer le scandale en expliquant que Rape Me était une chanson « anti-viol » écrite du point de vue la victime, tout le monde y a vu une preuve supplémentaire du caractère désaxé et dégoutant de l’artiste. Car en dehors d’une frange d’activistes féministes ayant initialement pris ce titre au pied de la lettre avant de s’en emparer comme moyen de lutte, la plupart des détracteurs ayant interprété le titre comme une exhortation au viol dans la bouche de Kurt Cobain furent effectivement des journalistes hommes. Dans un ping-pong médiatique prenant des airs de tribunal populaire, l’accusé Cobain a finalement plaidé coupable aux fins de faire taire cette bombe lancée à la face d’un monde patriarcal. Dans le livre de Michael Azerrad (Come as you are : the story of Nirvana, 1993), Cobain finit par lâcher au biographe de Nirvana : « En fait, il s'agissait d'un viol... mais maintenant je pourrais certainement l'utiliser comme exemple de ma vie au cours des six derniers mois ou de l'année écoulée, tranquille ». Sous pression, l’artiste a donc fini par embrasser la théorie des autres. Cet épisode fournit une nouvelle preuve que Kurt Cobain ne fut jamais considéré comme une victime, mais toujours comme un agresseur. En poussant un peu l’analyse, on voit ici le chanteur pris au piège tragique de la répétition du scénario désormais bien connu : je dénonce la violence, je ne suis pas entendu. Une répétition, décrite et analysée par le juge Edouard Durand dans le rapport de la CIVIISE comme « un présent perpétuel de souffrance » auquel se voit confronté chaque enfant victime de violence.

La vidéo, donc, désarçonne car Cobain et sa bande font la nique au cliché du rock sale tant aimé car si facile à détester. Ils sont là, comme des mecs polis, en habits du dimanche, chemise blanche, pantalon noir, boléro, cravate. Impeccables et beaux ! Puis le morceau se lance, guitare voix. On voit Cobain égrener son odieuse litanie : « rape me », « hate me » (déteste moi), « waste me » (gaspille-moi) avant de basculer sur les mots de ce refrain coup de poing « i’m not the only one » (je ne suis pas le seul) une fois encore visionnaire, puis de hurler.

Je cite ici un journaliste, qui écrivait ceci dans la quotidien Libération (Queer Cobain, E. Poncet, 2002) : « Rape Me évoque plutôt et a priori les incessantes atteintes à la vie privée dont lui et sa compagne Courtney ont été l'objet. Le « My favorite inside source » (« Ma source proche préférée ») du couplet (ndlr : c’est un pont) désigne directement, selon la traductrice, un article de Vanity Fair où Lynn Hirschberg citait sans les nommer des « sources proches » des Cobain ». Dans ce périlleux exercice de déni, le journaliste omet au passage de se pencher sur les trois autres vers de la strophe. Rétablissons ici l’équilibre (et la vérité) :

« I'll kiss your open sores / Appreciate your concern / You'll always stink and burn » (J'embrasserai tes plaies ouvertes / J'apprécie ta préoccupation / Tu pueras et brûleras toujours).

Vous ne le voyez pas hurler, vous ? Est-on encore d’accord aujourd’hui pour valider sans la questionner la version imposée du tacle aux journalistes ? Pardon, mais je ne peux m’empêcher d’y entendre désormais tout le contraire. On a le droit d’avoir grandi, et de critiquer la critique. Moi je lui en veux à la critique, de ne pas faire son auto-critique et de continuer à laisser croire à ceux qui découvrent Nirvana en 2025 qu’ils ont tort de penser ce qu’ils pensent. C’est cela qui est odieux. Dans un subtil tour de prestidigitation, le magicien Cobain, dans son habit de spectacle, fournit à l’auditeur son inentendable vérité en même temps que le laisser-passer pour le déni. Car aurait-il pu, au détour d’une interview, évoquer son traumatisme quand son choix fut de dédier sa vie et son art à le hurler ? S’il s’avère que, dans son combat contre l’oppression des femmes par les hommes (en 1993, il fut le curateur d’un concert de charité soutenant les femmes bosniaques victimes de viols de guerre par les soldats serbes), Cobain ait voulu composer un hymne « anti-viol », il ne nous est pas interdit de nous questionner sur un deuxième sens, dissimulé, de la chanson. Après tout un objet peut bien avoir plus qu’une utilité. S’il avait à cœur de protéger les femmes, on peut légitimement se demander s’il a pu disposer de suffisamment de ressources pour se protéger lui-même.

Et puis, s’il est encore besoin de se convaincre de ce mouvement / contre-mouvement, on doit aller jeter une oreille attentive sur l’une des premières moutures du morceau (« Rape me - solo acoustic » éditée dans le coffret With the lights out, 2004) dans laquelle un petit 4-pistes capte et nous livre de nouvelles clés de compréhension. On peut lire ce nouveau flot de paroles, beaucoup plus percutantes - est-ce envisageable ? - puis s’attarder sur les commentaires des plateformes de streaming - cohorte forcément parcellaire ne représentant pas l’auditorat dans sa totalité, mais renseignant tout de même sur la tendance des réactions.

Côté paroles donc, j’ai fait le travail pour vous :

« viole-moi encore père / prends-moi / viole-moi encore une fois » ,

« c’était un invité désagréable »,

« viole-moi encore / déshonore-moi »,

« sauvez-moi »,

« je ne suis plus un menteur / je ne suis pas un cheval de campagne / je ne suis pas une chorale d’hommes modernes / je ne suis pas un buffet (« smorgasbord » dans le texte ; ndlr : buffet au sens gastronomique, le buffet où l’on se sert, à volonté) »,

« déteste-moi / tu me détestes encore ».

Côté commentaires (traduits) c’est plus panaché. On trouve de la place pour le doute (« C'est vraiment Kurt ? ça lui ressemble par endroits et par d'autres ça ne lui ressemble pas du tout »), pour l’esthétisation du mythe (« On dirait qu'il y a de la douleur dans sa voix », « Cette version est géniale. Sombre, mais géniale », « J'adore sa voix dans cette version », « Les paroles sont meilleures dans cette version que dans la version commerciale », « J'adore les paroles et la voix de Kurt dans cette version. Il a l'air si émotif », pour le renversement (« Cela semble plus vrai, mais je pense que la chanson raconte l'histoire de la victime qui devient l'agresseur »), pour une timide reconnaissance (« Kurt était le plus vrai », « Quel que soit votre avis sur la chanson, la meilleure partie de la lutte contre ce problème est « I'm not the only one », qui vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas besoin de vous cacher et d'être seul. Il n'y a pas de honte à être victime »). Du côté de la presse spécialisée, on est par contre resté assez peu inspiré concernant le contenu de cette version alternative. À ma connaissance, rien ne fut repris et encore moins analysé.

LE JOURNAL

Cobain met en garde : « La chose la plus violente que j’ai ressentie cette année [1991-1992], ce ne sont pas les exagérations des médias ou les ragots méchants, mais le viol (encore et toujours ndlr) de mes pensées personnelles ».

Agrandissement : Illustration 6

On pourrait, à juste titre, débattre à l’infini sur les choix moraux qui ont poussé Courtney Love à vendre les droits des notes intimes de son défunt mari pour publication et d’avoir, par l’entremise d’un jeu un peu pervers, distribué à chaque lecteur le difficile rôle du « violeur ». Passé le malaise initial, on peut toujours essayer de décaler un peu la problématique pour tenter le décryptage des stratégies d’évitement du tabou ayant induit chez certains la mise en place d’un fort mouvement initial de rejet, d’une peur irraisonnée et paradoxale qu’en ouvrant le document, les rôles soient renversés et que le lecteur devienne à son tour ce violeur tant redouté et dénoncé par Cobain. D’autres ont préféré poliment faire diversion, ce qui a notamment consisté à conjecturer sur la sexualité du chanteur : « cet ironique et provocateur appel au viol de son intimité prend une dimension beaucoup plus premier degré, donc plus strictement (homo)sexuelle, à la lecture d[u] journal intime » (Queer Cobain, E. Poncet, 2002). Enfin, et en dépit de l’avertissement sans appel de Cobain « mais pourquoi les journalistes insistent-ils toujours pour proposer une explication freudienne de seconde zone de mes textes, alors que neuf fois sur dix, ils les ont transcrits incorrectement », certains ont tout de même cédé à la tentation psychanalytique aboutissant soit à de vrais délires interprétatifs, imperméables au béotien (Pulsions Rock, chapitre 2, Distorsion grunge. Sur la voix blanche de Kurt Cobain, P. Givre, 2020), soit à des sanctions frontales et sans esprit : « le vœu masochiste du chanteur », l’évocation de passages « qui ne devraient (…) intéresser que les psychanalystes » et enfin le glaçant « l’attitude la plus digne consiste à réécouter ses disques et à le laisser en paix ». Incroyable tour de passe-passe autoritaire et paternaliste clôturant cet article du quotidien Le Monde (Dans l’intimité morbide de Kurt Cobain, B. L’esprit, 2002) qui dit toutefois bien la résistance de chacun vis-à-vis de l’indicible. Circulez ! Y’a rien n’a voir.

Mais est-ce tout à fait digne de passer sans ne rien voir ? Est-ce vraiment honnête ?

En guise de clôture de cette revue, un mot sur l’incroyable procès intenté en 2021 par le bien conseillé Spencer Elden (bébé nageur nu de la pochette de l’album Nevermind) à l’encontre du groupe au motif de "pédopornographie commerciale". On s’étouffe. Procès perdu mais trois décennies après et sous d’autres masques, les vieux démons rodent toujours…

Dans l’œuvre foisonnante de Cobain via Nirvana, rien n’est donc vraiment tout à fait caché à celui qui y regarde de plus près. Rien du tout. Il suffit de tendre l'oreille, d'ouvrir les livrets et d'envoyer, si besoin, tout cela à la moulinette des traducteurs en ligne. Tout est là, donné, à portée de main. Offert à la compréhension de qui veut bien l'entendre, sur un chemin de crête tendu entre la douceur de la balade acoustique « Polly » jusqu'à la plongée sans ticket retour dans les enfers du terrifiant « Endless nameless ». Titre caché de l’album Nevermind dont on peut encore lire, entre autres déclaratifs plus sérieux, qu'il ne s'agirait que d'une blague de studio ("joke" dans le texte). Est-il encore sérieusement possible d'y croire ?

Agrandissement : Illustration 7

Dans la foulée d'une disparition systématiquement qualifiée de « tragique » (était-ce à proprement parler son destin ?) et dans un ultime mouvement de déni collectif, la communauté eut vite fait de panthéoniser l'icône et de lui trouver une place sur le banc du fameux "Club des 27" aux côtés de qui on sait. Mais reconnaissons-le, n'était-ce pas ultra tentant en cet instant d'adhérer à ce concept-écran poétisé qui rend la mort utile et belle ? LIVE FAST DIE YOUNG 🤘(but not too soon)...

On aura donc jusqu’au bout, regardé l’homme traumatisé comme un paria puis comme un martyr à sanctifier. Dans le processus d’écriture du mythe populaire, l’image d’Epinal a été conçue, perpétuée et maintenue en vie au mépris de tout esprit critique.

Trente ans après sa mort donc, Cobain fascine toujours. Et les t-shirts Smiley floqués à l'effigie du trio punk ont désormais colonisé les rayonnages des grandes enseignes de fast-fashion pour se retrouver, dans les cours d'école, sur le dos d'enfants victimes de la nostalgie de leurs parents qui regardent d'un œil mi-fier mi-amusé leur progéniture s'échanger des billes à la sortie des classes. Dans ce qui pourrait évoquer une espèce de rite de passation totalement désincarné et mercantile, une génération transmets à la suivante la figure totem de son époque. Pour lui survivre. Parfois au détriment du message et au risque de ne garder que le fantasme à force d’avoir trop désossé la carcasse abandonnée aux charognards.

Mais aujourd’hui, peut-on encore raisonnablement donner du crédit au péché d'ignorance ?

A t-on encore le droit de céder sans ciller à l'aveuglement collectif par angélisme ?

Au moment précis où la parole des femmes, des hommes et des enfants prend timidement le pas sur la honte pour dénoncer et faire reculer des systèmes d'oppression et le silence qui bien souvent les accompagne, à l'heure où les scandales s'enchainent aussi vite que les jugements en non-lieu, où l’affolement des chiffres et la réalité statistique peinent à suivre et à représenter objectivement l'ampleur du problème et de la tâche à accomplir, il me semble (mais pas qu’à moi) qu’il revient à chacun, dans un exercice de responsabilité universelle, de saisir l’opportunité qu’offre cette génération d’en faire partie. Pour s’élever contre le silence, pour résister à la violence du déni. Pour, chacun avec ses moyens, participer au dézingage en règle d’une grille de lecture transmise en legs, solidement intériorisée mais désormais totalement périmée. La (re)prise de parole a donné la permission de douter.

On a jubilé du militantisme féministe et visionnaire de Cobain, qui résonne aujourd’hui encore plus fort qu’hier (Nirvana a joué en tête d’affiche d’un concert de charité « pro-choice » en 1991 défendant la cause des femmes et le droit à l’avortement). Oui ! il était bien avant l’heure ce qu’on appellerait aujourd’hui un homme « déconstruit », défenseur de positions ultra progressistes. Le moment ne serait-il pas venu pour un mea culpa ? Ne serait-il pas temps de reconnaitre notre aveuglement et de faire preuve, en retour, de la même lucidité à son égard et, partant, à l’égard de ceux qui nous entourent ?

Quelques chiffres très récents : 1 enfant sur 10 (chiffre vraisemblablement sous-estimé) est victime de violences sexuelles (âge moyen : 9 ans, chiffre vraisemblablement surestimé), se déroulant au sein de la sphère familiale dans 80% des cas et perpétrées par un homme dans 90% des cas. Il faut enfin noter que 73% des plaintes sont classées sans suite et 3% des agresseurs doivent répondre de leurs actes devant la justice (source : rapport de la CIVIISE, 2023).

Si l'on souhaite être à la hauteur de l’instant et de l'enjeu de société qui se pose à nous aujourd'hui, si à défaut d'avoir été valablement protégés nous envisageons d’offrir à nos enfants la sécurité qui leur est due, alors il faut pouvoir constater et assumer l'échec de nos représentations et tendre l’oreille pour initier le mouvement d'acceptation de ce qu'on ne veut pas entendre. De ce que collectivement, perdue dans le fracas du cri de cet homme seul (car isolé), une génération entière de commentateurs avisés et spécialisés semble n'avoir pas entendu. Kurt Cobain a crié trop fort, trop tôt. Englouti par les (m)effets de sa créature. Aujourd'hui que le monde semble mieux préparé, plus avisé, il est urgent de se sentir concerné et de se faire la chambre d'écho de ce cri, pour le reprendre, le partager et le transmettre. Comme un totem.

Le déni est une mécanique intra-psychique de défense archi-puissante, mise en œuvre par l'individu ou le groupe (parents, famille, société entière) de manière réflexe pour se protéger d'une situation mettant en péril sa stabilité. Lorsqu’il fonctionne, le déni aveugle. Permettant notamment de retourner une situation comme un gant sur lui-même. Et on l’a vu, ce déni tient plus de l’agilité du tour de passe-passe que d’une énorme machination élaborée dans la douleur. Le déni c'est ce processus qui inverse les rôles dans le couple agresseur / agressé. La victime devient l'agresseur (de la stabilité) quand l'agresseur devient victime (de diffamation, d'accusation, de calmonie, de complot). Les exemples sont partout, autour de nous, autour de moi, autour de vous. Partout. Dénier, c’est laisser faire, c’est laisser grossir le cours d’eau, c’est laisser la responsabilité à l’autre. Ce n’est, à titre personnel, pas ce que je souhaite.

Ce que je veux dire, c'est que quand bien même on m'opposerait par des contre-vérités que mon intuition est fumeuse, que ma théorie du pire restera de toute façon invérifiable puisque le principal intéressé n'est plus là pour le dire, je serais prêt à l'accepter, sans problème. Je serais d'accord avec ça. Mais ce qu'on aura du mal à justifier en retour c'est pourquoi, avec un profil aussi riche en symptômes et avec une œuvre aussi riche en indices, portés à la connaissance du plus grand nombre et faisant de Kurt Cobain un portrait-robot presque parfait de la victime de violences sexuelles dans l'enfance, aucun média culturel n'ait jusqu'à ce jour pris la peine de se pencher avec sérieux sur la question. Pourquoi préfère-t-on faire le choix de ne pas vouloir changer de regard sur nos mythes populaires ? Tout est pourtant là, à disposition de la communauté. Le témoignage est riche et puissant. Ce nouveau legs est providentiel pour notre société. Il est grand temps de se mettre au travail.

Alors lisons ! Dorothée Dussy1,2, Virginie Despentes1, Muriel Salmona1, Cécile Cée1, Adrien Borne1,2, Neige Sinno1,2, le rapport de la CIIVISE (accès libre en ligne), Charlotte Pudlowski1 et tant d'autres... Lisons ! Ecoutons ! Et éclairons-nous les uns les autres.

Arrivé au terme de l'exposé de mon expérience personnelle de pensée que j’ai tenté ici de relater et de développer, je doute de ma démarche. Mais en y pensant bien, je ne la trouve pas nécessairement moins légitime ou plus inutile qu’une autre. Alors on pourra, c'est selon, considérer qu'il ne s'agit de rien d'autre que de bullshits woke et choisir de rester dans le chaud cocon du déni romantique, ou bien accorder à ce récit le bénéfice du doute et l’entrevoir comme la possibilité d’un germe... En attendant d'aller vérifier par soi-même. De bouger l’angle de vue. Et de réécouter Nirvana un peu différemment.

Agrandissement : Illustration 8

Pour conclure définitivement ce travail, je plaide pour qu’aujourd’hui soit réhabilitée l'image de Kurt Cobain comme porte-parole d'une génération qui a compris. De la génération qui entend, de celle qui croit et qui protège.

« A mulato, an albino, a mosquito, my libido, a denial, a denial, a denial, a denial, a denial, a denial, a denial, a denial, a denial »

« Un mulâtre, un albinos, un moustique, ma libido, un déni, un déni, un déni, un déni, un déni, un déni, un déni, un déni, un déni »

(extrait de Smells like teen spirit)