Première fiche de lecture : le journal d'usine de Simone Weil

Où, en ce moment, un peu empêtré dans la fange de mon sujet de thèse et dans la grisaille parisienne, j’essaie de me relancer dans ma pile de livres qui attendent bien sagement sur ma table de chevet que je finisse par en ouvrir un un soir au lieu de regarder des vidéos Youtube. Ca commence aujourd'hui avec la fiche de lecture du Journal d'usine de Simone Weil, une lecture pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, tant par la forme d'écriture que par les thèmes abordés, ceux attendus et ceux plus surprenants qui parlent étonamment bien au présent.

Le journal d’usine est un petit texte écrit en 1934 par Simone Weil, jeune agrégée de philosophie de 24 ans pendant son année passée dans les usines en banlieue parisienne. Elle y a été ouvrière de presse chez Alsthom (industrie ferroviaire) dans le 15e de Paris puis aux Forges à Boulogne Billancourt et enfin, jusqu’en aout 1935, fraiseuse chez Renault.

Ce livre m’a beaucoup touché, je me sens très familier de la posture de Weil. Dans ce livre elle fait preuve d’un niveau d’investissement et d’attention aux gens qu’elle rencontre qui force le respect. Elle s’impose cette même rigueur pour son travail à l’usine auquel elle s’attelle jour après jour et malgré ses douleurs et son état de santé catastrophique qui la font souffrir. Travail qu’elle chronomètre quasi demi-heure par demi-heure et retranscrit minutieusement dans son cahier. Elle s’applique tout autant pour ses prises de notes brèves mais méthodiques.

Une bonne lecture, donc. Rapide à lire, des phrases courtes, des ressentis plaqués vite-fait sur le papier entre deux machines, des phrases qui reviennent et se répètent, des chiffres additionnés, des temps chronométrés, quelques personnages et quelques endroits. Petit recueil de notes de lectures en désordre, donc.

La relation de l'Homme à son travail

Allez on commence par le thème attendu pour un livre qui porte le nom de « journal d’usine »: la relation de l’Homme à son travail, depuis le point de vue d’une ouvrière parisienne. La réflexion que Weil choisit pour ouvrir son journal est très parlante des quelques pistes de réflexion qu’elle tire de son temps en usine. Mais il faut quand même noter que la majorité des pages du journal retracent d’abord son travail quotidien en usine, de façon dépouillée voire codée et cryptée. Je vous laisse juger : « C. 15.682, b. 11 puis C. 15.682, b.8, les deux à 0,495 %, 180 pièces pour la 1ère puis 460 pour la 2e. » en faisant le décompte méticuleux des pièces usinées, des heures travaillées et des quelques francs payés avec lesquels elle peine à se nourrir.

L’aliénation par le travail : de la théorie marxiste à la pratique de Weil

On entre dans le texte par les quelques lignes qu’elle a choisi de mettre au début de son journal :

"Non seulement que l’homme sache ce qu’il fait – mais si possible qu’il en perçoive l’usage – qu’il perçoive la nature modifiée par lui. Que pour chacun son propre travail soit un objet de contemplation."

C’est une belle façon d’introduire la suite du texte je trouve, comme un voeu qu’elle fait pour que chaque homme puisse se réaliser par son travail. En lisant la phrase j’ai eu le réflexe de sonder mon cœur au travail. Est-ce que mon travail du moment me place du bon côté du voeu de Weil ? Une réponse différente viendra à coup sur que l’on soit un employé de bureau, un livreur à vélo, un agriculteur ou un artisan. Weil ouvre la question du rapport de l’homme à son travail. Qu’est-ce qui fait que le travailleur s’affirme ou s’aliène par son travail? Elle répond en positif à la thèse de l’aliénation de Karl Marx qui aborde la question à deux reprises, d’abord dans les Manuscrits en 1844 puis dans L’idéologie allemande 1846. Dans les Manuscrits il se pose la question :

"En quoi consiste l’aliénation? D’abord dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier […] dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas mais se nie […] En conséquence, l’ouvrier n’a le sentiment d’être auprès de lui-même qu’en dehors du travail et, dans le travail, il se sent en dehors de soi. […] dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste."

Dans L’idéologie allemande, Marx dit que l’aliénation a lieu lorsque l’homme ne peut se reconnaitre ni dans le produit de son travail (qui lui est devenu étranger), ni dans sa propre activité productive (il n’est qu’une ressource humaine aux yeux de l’entreprise), il ne peut pas non plus se reconnaitre dans les autres hommes (ses rapports avec eux perdant en effet leur caractère humain pour être réduit à l’échange des produits du travail).

Weil répond à Marx en deux temps. Les conditions de travail qu’elle vit dans les usines parisiennes et les quelques pensées qu’elle en tire expriment clairement comment le concept d’aliénation décrit par Marx se traduit concrètement dans la vie des ouvriers et ouvre le sujet des conséquences que l’aliénation peut avoir sur l’état d’esprit des travailleurs. Voici comment ça se décline chez Weil, regroupé en une petite liste de citations :

- L’usine dans les années 30, le travail d’ouvrier vécu comme une violence dans son corps: du début à la fin de son journal, Weil sonde son corps qui ne lui envoie que des signaux de mal être : « violents maux de tête, travail très lent et mauvais » p.73, « brisée, crevée par l’effort de la veille, vais très lentement » p.179, « Le petit italien m’a dit « vous maigrissez (il me l’avait dit 10 jours avant), vous y allez trop souvent (!).« . Les maux de tête, les courbatures, la fatigue et les insomnies sont son lot quotidien et ne la quitteront pas tout au long de son séjour en usine. Elle souffre mais lutte pour faire tourner sa machine au « rythme ininterrompu« . On pourrait continuer l’énumération de citations longtemps tellement elles jalonnent autant le texte que ses décomptes d’heures de travail mais on va plutôt finir sur un passage qui résume bien, page 173: « Mercredi 26. – Fatigue, le matin – courage pour pas beaucoup plus que la journée… accablement sourd – mx de tête – découragement – peur, ou plutôt angoisse (devant travail, ma caisse, vitesse, etc.) – lourd temps d’orage.

Vais à l’infirmerie. « On vous l’ouvrira quand il faudra, et sans vous demander votre avis. » Travail. Souffre du bras, de l’épuisement, des maux de tête. (Un peu de fièvre? Pas le soir en tout cas.) Mais j’arrive à force de vitesse à ne pas souffrir pendant des espaces de temps successifs de 10 mn (à) 1/4 d’h. » - Le travail à l’usine ou les effets de l’esclavage sur l’esprit de l’ouvrier: De cette peine à la tâche, physique, répétitive, dénuée de sens (usiner tant de centaines d’écrous, fraiser tant de milliers de bouchons de conduit circulaire payés 0,045 franc pièce), Weil en parle comme d’un esclavage : « Dans toutes les autres formes d’esclavage, l’esclavage est dans les circonstances. Là seulement il est transporté dans le travail lui-même. Effets de l’esclavage sur l’âme ». Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi elle a besoin de parler d’esclavage pour décrire l’injustice de ce travail à l’usine. Ce mot revient plusieurs fois dans le journal. L’exploitation capitaliste me semble déjà bien décrire la violence de cette relation de production. Je ne creuse pas pour l’instant. Ce qui m’intéresse c’est la piste qu’elle ouvre en cinq mots à la fin. Les effets de l’esclavage sur l’âme. Elle ne détaille pas plus ici mais plusieurs de ses phrases plus loin précisent ses observations sur le sujet (qu’elle observe sur elle-même). Deux pages plus loin dans un tableau qu’elle se dresse sur les « renseignements » qu’elle tire d’une discussion avec un sous-ingénieur de l’usine : « sur le travail d’ouvrier – on ne peut pas penser à autre chose, on ne pense à rien.« . Page 54 elle relève « ne pas oublier que le sommeil est ce qu’il y a de plus nécessaire au travail« , ce que Marx appelle l’un des facteurs de reconstitution de la force de travail. Weil lie la fatigue du corps et la fatigue de l’esprit.

- L’illustration pratique du concept d’aliénation de Marx : Ce lien entre la fatigue du corps et de l’esprit est l’amorce d’une série de situations que Weil décrit et qui sonnent comme autant d’illustrations directes du concept d’aliénation au travail de Marx: "Samedi 22 – Temps magnifique. Matinée joyeuse. Ne pense à la boite qu’en y allant, alors, sentiment pénible (mais moins impression d’esclavage)."

- Vertige d’un état d’esprit qu’elle intègre malgré elle : "En montant dans le W, réaction bizarre. Comment, moi, l’esclave, je peux donc monter dans cet autobus, en user pour mes 12 sous au même titre que n’importe qui? Quelle faveur extraordinaire ! Si on m’en faisait brutalement redescendre en me disant que des modes de locomotion si commodes ne sont pas pour moi, que je n’ai qu’à aller à pied, je crois que ça me semblerait tout naturel. L’esclavage m’a fait perdre tout à fait le sentiment d’avoir des droits. Cela me paraît une faveur d’avoir des moments où je n’ai rien à supporter en fait de brutalité humaine. Ces moments, c’est comme les sourires du ciel, un don du hasard. Espérons que je garderai cet état d’esprit, si raisonnable.

Mes camarades n’ont pas, je crois, cet état d’esprit au même degré : ils n’ont pas pleinement compris qu’ils sont des esclaves. Les mots de juste et d’injuste ont sans doute conservé jusqu’à un certain point un sens pour eux – dans cette situation où tout est injustice."

Et aussi plus loin : "L’épuisement finit par me faire oublier les raisons véritables de mon séjour en usine, rend presque invincible pour moi la tentation la plus forte que comporte cette vie : celle de ne plus penser, seul et unique moyen de ne pas en souffrir. C’est seulement le samedi après-midi et le dimanche que me reviennent des souvenirs, des lambeaux d’idées, que je me souviens que je suis aussi un être pensant.

De cette liste de citations on comprend que chez Weil le travail tel qu’il est organisé par les directions d’usines (travail à la tâche payé une misère à la pièce, cadence intenables associées, travail à la chaîne, au service d’une machine et d’un contremaitre…) abrutit, épuise, étourdit, humilie non seulement le corps mais aussi l’âme du travailleur. Donc non seulement le travail à l’usine contraint l’ouvrier dix heure par jour mais il colonise aussi son esprit une fois rentré chez lui. Pour remédier à cet abrutissement du travail, Weil dit page 45 "chercher les conditions matérielles de la pensée claire" , ce qui nous ramène à sa phrase d’introduction du journal qui sonne aussi comme une conclusion à son séjour en usine. Que chacun sache ce qu’il fait et qu’il voie la nature transformée par lui, que l’objet de son travail soit source de contemplation.

Le chemin de crête proposé par Weil

Mais dans un second temps, Weil ne se résout pas à la fatalité de l’aliénation par le travail des ouvriers. Dans des ouvrages plus tardifs elle écrit même que « le travail physique constitue un contact spécifique avec la beauté du monde. » Et dans un de ses derniers textes écrit à Londres elle souligne l’étroitesse de la ligne de crête que représente cette position vis à vis du travail : « La différence est infiniment petite entre un régime du travail qui ouvre aux hommes la beauté du monde et un autre qui la ferme. Mais cet infiniment petit est réel. Là où il est absent, rien d’imaginaire ne peut le remplacer ».

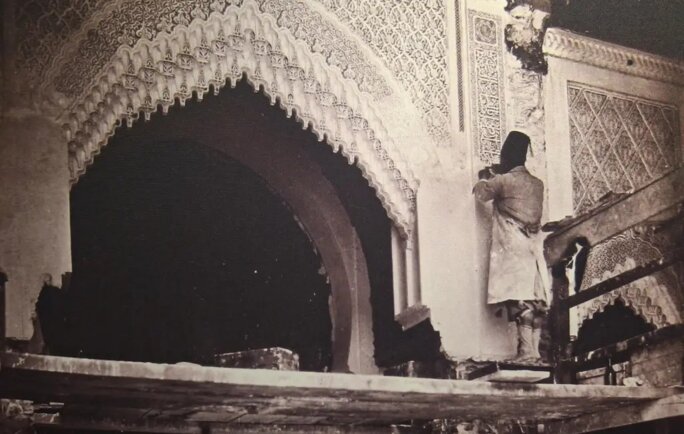

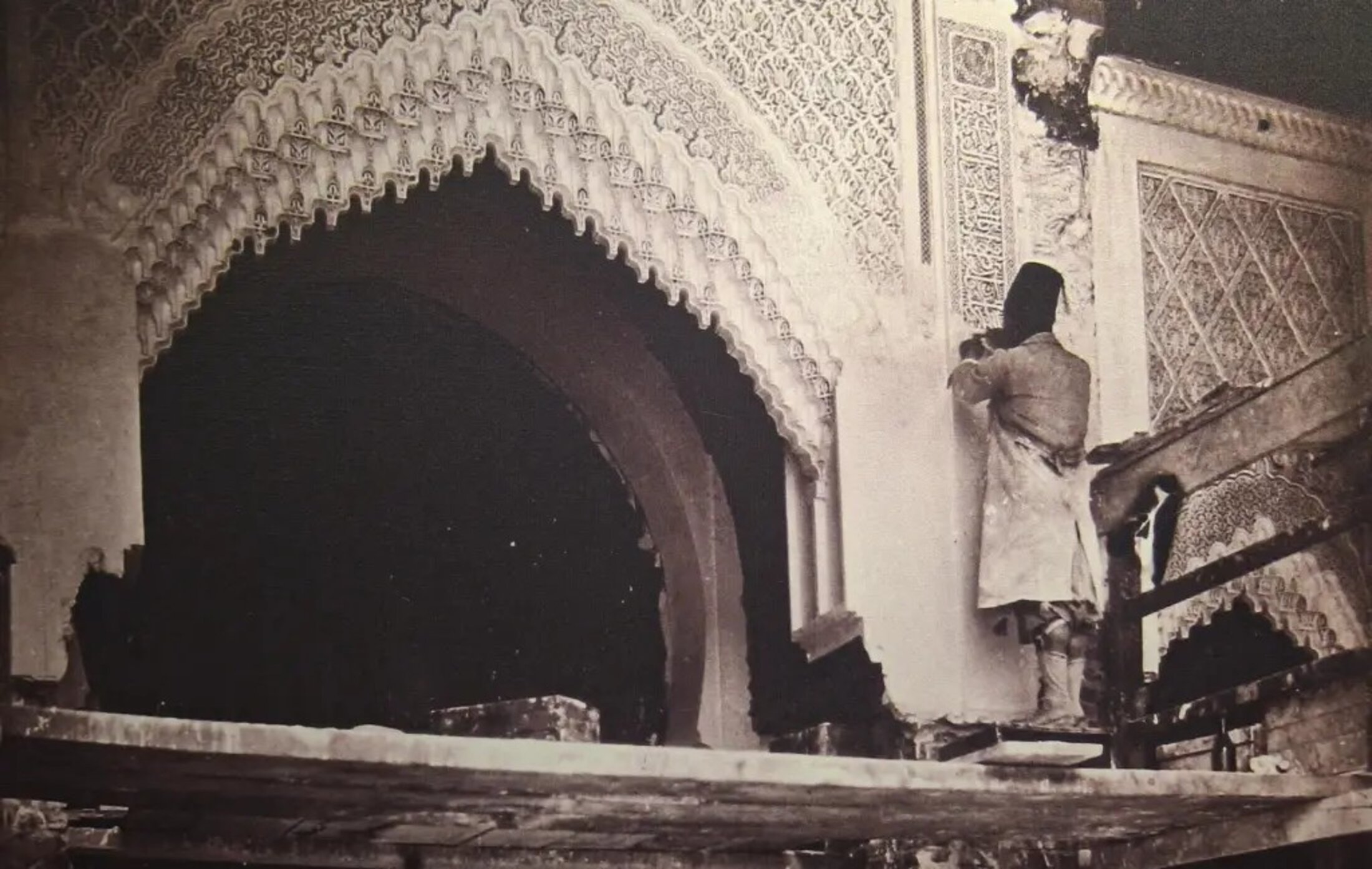

Agrandissement : Illustration 2

En gros pour Weil le travail physique (à l’usine ou dans les champs, elle a été ouvrière agricole dans le Gard à la fin des années 1930) porte un sens profond pour le travailleur car il le met en relation directe avec la nature qu’il transforme. C’est très certainement cette magie, ce pouvoir de transformation qui est fascinant quand on admire les dizaines de terrasses et canaux d’une vallée agricole, une pâtisserie parfaitement montée ou une machine qui ronronne. C’est un peu la même chose que développe Crawford, sociologue ET réparateur de motos, dans son Eloge du carburateur sorti en 2009. Véritable éloge du savoir-faire manuel et du travail artisanal, l’Humanité écrit : « Crawford attaque l’un des présupposés les plus solides des sociétés capitalistes occidentales : l’idée selon laquelle le « travail productif » serait décérébrant et dévalorisant pour celui qui s’y adonne ». Et Weil ne dit pas autre chose : le travail manuel est en relation directe avec le beau. Mais les rapports sociaux de production dans lesquels la majorité des travailleurs manuels sont impliqués au temps de Weil sont avilissants : les ouvriers agricoles et en usine sont dépossédés du sens de leur travail. Ils travaillent à la tâche, ne perçoivent pas l’usage de leur travail et sont donc privés du sens de leur production. Seuls les artisans, travailleurs et propriétaires de leur outil de production ont accès à cette relation privilégiée avec leur travail.

Aujourd’hui les boulangers, vignerons et artisans du BTP indépendants n’ont pas la même relation au travail qu’un employé de chez Picard, qu’un saisonnier exploité pour récolter les fruitiers de la vallée du Rhône ou qu’un ouvrier de Bouygues Construction sur les chantiers de la forêt de ciment flambant neuve du plateau de Saclay reposant sur les terres agricoles les plus productives de France. Les seconds ne choisissent pas leurs chantiers, ne voient pas le résultat final de leur travail, n’ont pas accès à une reconnaissance et une rémunération à la hauteur de leur travail. C’est Martin Bouygues qui signe les contrats, qui va aux inaugurations où l’on sert du champagne et qui se félicite de permettre que tant de béton soit coulé. Donc en gros, le travail est valorisant pour celui qui le contrôle. Il y a encore un enjeu fort à parler de ce rapport au travail dans la sphère politique : quand Sarko se place le champion de la valeur travail avec son « travailler plus pour gagner plus », quand Agnès ministre de l’industrie d’Emmanuel parle au calme de la « magie » de l’industrie, ils sont indécents, ils parlent depuis le camp des grands patrons, des exploiteurs. L’industrie ne sera magique qu’à condition que ces mêmes responsables politiques désenchâssent la production de la relation d’exploitation que les patrons entretiennent et maintiennent avec les ouvriers. La valeur travail c’est de permettre à tous de contrôler son travail : savoir ce qu’il fait, percevoir la nature qu’il transforme en contempler le résultat. Les injonctions à la valeur travail sans donner massivement accès aux moyens de production au plus grand nombre sont voués à l’indécence. Pour que les jeunes aient envie de « traverser la rue » il faut une politique massive de soutien à l’installation agricole, une confiscation de l’appareil industriel et de ses orientations des mains de quelques uns pour les rendre aux (vrais) producteurs voire au peuple dans son ensemble pour décider de ce qu’on va produire ou non, selon des objectifs fixés en commun : démocratie en entreprise au minimum, remise au centre de l’artisanat par démantèlement de monopoles si besoin, coopératives, usines autogérées, nationalisations sont des options à explorer selon ce qui fait sens dans chaque secteur.

Bref, du thème central de ce petit journal d’usine on peut encore tirer beaucoup de fils pour parler de la situation actuelle mais ce n’est pas le seul sujet que Weil aborde et il en est un qui m’a étonné par son actualité qui frôle l’anachronisme. Je m’explique.

Un thème plus surprenant abordé par Weil, l'importance de la faculté d'attention pour donner sens à ses actions

Un petit passage dans le texte de Weil dénote du reste. Pendant quelques lignes, elle prend le temps d’une digression qui lui est sûrement venue d’une de ses journées à son poste de fraisage à lutter pour être bien attentive à réussir chacune des milliers de pièces à passer :

"Ce qui compte dans une vie humaine, ce ne sont pas les évènements qui y dominent le cours des années ou même des mois – ou même des jours. C’est la manière dont s’enchaîne une minute à la suivante, et ce qu’il en coûte à chacun dans son corps, dans son cœur, dans son âme. Et par dessus tout dans l’exercice de sa faculté d’attention – pour effectuer minute par minute cet enchaînement."

Je trouve ce passage magnifique et éclairant. Et c’est vrai qu’on considère souvent « réussir sa vie » ou la rater au regard de si on a réussi telles études, obtenu tel poste, acheté telle maison. On se projette sur le temps long, sur des espérances et des ambitions qui nous tiennent en haleine sur de longues plages de temps, et avec raison. Mais en s’investissant de cette façon, il n’est pas rare (en tout cas pour moi), de dévaloriser complètement l’instant présent, que l’instant ne serve que d’hypothèque pour plus tard. C’est dans ce sens qu’il est valorisé de se lancer dans de longues études ou de faire un emprunt à la banque pour démarrer une affaire. Ca a effectivement du sens dans certains cas. Mais ça devient un échec dur à encaisser quand ce que l’on a sacrifié ne paie pas. A cela, Weil propose une autre éthique, dans une temporalité plus courte, où l’investissement est à la portée de tous : son temps d’attention aux choses, aux gens. Cet investissement y est tout aussi intense, voire beaucoup plus car pas dilué sur le temps long et la récompense aussi beaucoup plus accessible, plus immédiate. Choisir minutieusement ce sur quoi on porte sa faculté d’attention minute après minute permet aussi d’ajuster le tir en cours de route, de ne pas s’infliger trop longtemps une charge qui n’en vaut pas la peine et de se concentrer sur ce qui a de la valeur à nos yeux.

Un thème actuel, le temps d'attention comme marchandise qui échappe à notre contrôle

Ce qui m’a surtout choqué dans ce passage c’est qu’elle résonne de façon quasi anachronique avec le présent. Quand Weil dit que ce qui compte par dessus tout c’est l’exercice de sa faculté d’attention je ne peux m’empêcher de l’entendre comme une invitation à la résistance contre la dépossession massive du temps d’attention que sont en train d’opérer les géants du numérique. On prend rarement le temps de mesurer à quelle profondeur ce phénomène, pointe de flèche du technicisme et des politiques du libéralisme mondialisé, modifie les conditions d’existence et le rapport au monde d’une majeure partie de la population mondiale. Plus de 80% de la population mondiale possède un smartphone. Tiktok, Instagram ou Facebook sont utilisés de longues heures chaque jour par des milliards d’utilisateurs en France comme au Sénégal ou au Pérou, par des jeunes comme par des pères et mères de famille. Leur temps d’attention, leur « temps de cerveau disponible » est extrait massivement : c’est l’économie de l’attention. Les plateformes sont moins des réseaux sociaux que des plateformes de contenus, eux-mêmes supports de pub. Toutes les stratégies sont mises en place pour capter et maintenir captive l’attention des gens, condition pour pouvoir la monétiser au maximum : enchaînement automatique de vidéos, favorisation de vidéos courtes et denses en émotions (voire choquantes), mise en avant de contenus et réactions fortes (et tant pis si elles sont violentes), mise en concurrence des créateurs pour les pousser à chercher l’engagement émotionnel du public et sa rétention longue durée, jeu sur les biais cognitifs de curiosité lié à l’aléatoire et la découverte via un algorithme jalousement gardé…

Est-on productif quand on est bloqué sur Instagram ?

Dans un monde néolibéral où l’injonction est forte qui pèse sur les épaules de chacun pour que chaque minute soit un temps productif, de la sphère professionnelle jusqu’à la sphère privée, il peut paraître paradoxal qu’aujourd’hui l’une des conditions d’existence la plus partagée dans le monde soit notre relation à des réseaux sociaux qui nous placent dans la posture du spectateur immobile et non productif. Mais il n’y a pas de paradoxe, au contraire c’est une prolongation de l’économie néolibérale. Dans son élan pour tout marchandiser et exploiter le plus grand nombre de gens, le capitalisme, en allant toujours le plus vite possible (le capitalisme ne tire pas sa richesse des stocks d’argent immobilisés mais de la vitesse des flux qu’il agite dans tous les sens) et en intégrant toujours plus de pans de la vie des gens, a atteint cet aboutissement là. Les réseaux sociaux sont toujours dans notre poche toujours à portée de main, s’invitent partout dans notre vie privée, colonisent tous nos temps libres, du réveil au coucher et même notre temps de sommeil, car ils s’immiscent entre nous et nos amis (sur Facebook) , nous et nos passions, notre temps libre ou nos engagements politiques (sur Youtube, Twitter, TikTok ou Instagram), nos métiers (sur Linkedin) et même nos désirs et nos relations amoureuses (sur Tinder et même les sites pornos). Ces réseaux, en vendant aux annonceurs pour quelques centimes chacune de nos minutes d’attention et ce de façon mondiale, a achevé un rêve de capitaliste : exploiter tout le monde, tout le temps. Oui il est donc logique que les propriétaires de ces firmes soient les plus riches du monde. Ces gens ont mis en concurrence de façon extrême chaque minute de vie réelle par une minute de vidéo sur les réseaux et, ce faisant, comme dans chaque marché tel qu’organisé par les libéraux, ont massivement dévalué la valeur de chaque seconde d’attention. C’est pour ça que je suis impressionné par ce que dit Weil dit en 1934, bien avant l’apparition du moindre réseau social. Elle, déjà, place la valeur dans l’enchaînement de chaque seconde après l’autre, dans le choix que l’on fait d’orienter sa faculté d’attention dans un sens où l’autre. Adam Mosseri, pédégé d’Instagram n’aurait pas dit mieux quand il a sorti la fonctionnalité de shorts et reels, vidéos courtes qui retiennent toujours une minute de plus sur la plateforme et la met en concurrence avec le temps de sommeil.

Mais alors, à quoi fait attention Simone Weil dans son journal d’usine ?

- À son travail : son temps passé sur chaque lot de pièces, ses outils, les techniques, les incidents au travail, la paie de la semaine et la paie à l’heure qu’elle obtient en fonction de sa rapidité d’exécution, en fonction de si elle a réussi à suffisamment se concentrer pour atteindre son « rythme ininterrompu ».

- Aux autres travailleurs qu’elle rencontre : les ouvrières (Mimi, Nénette, Mme Forestier, l’admiratrice de Tolstoï, la jeune veuve avec deux gosses, la mère du gosse brûlé, la petite espagnole…), les « régleurs » de machines, les contremaitres (ceux qui « proviennent plutôt du je m’en foutisme », ceux « d’une bonté positive », « ceux qui me disent de ne pas me crever »)

- Aux relations et interactions à l’usine

- À la dégradation de son état physique et mental : fatigue musculaire des longues journées d’usine, insomnies, maux de tête, peine à retourner aux machines, état d’abrutissement et manque de place pour penser à autre chose qu’au travail, démotivation et angoisse constante de mal faire son travail ou pas assez de pièces par heure. Elle se fait sur son carnet une liste des erreurs à ne pas reproduire, qu’elle relit deux fois par jour. Elle souffre physiquement tous les jours, parfois jusqu’à l’évanouissement. Elle raconte en allant à l’usine que « chaque pas me coûte » et en rentrant chez elle que « je suis dans un état de demi égarement ».

En bonus un autre extrait intéressant

Une des rencontres les plus marquantes dans le texte et sûrement pour Weil dans l’espace de son année à l’usine est détaillée de la page 148 à la 151. Elle rencontre à l’usine deux ajusteurs avec qui elle discute toute la journée et elle s’étonne de s’entendre si bien avec des gens de condition sociale si différente de la sienne. Je mets de larges extraits du texte.

"Mercredi – (temps divin) avec 2 ajusteurs. Un de 18 ans. Une de 58. Très intéressant, mais fort réservé. Un homme, selon toute apparence. Vivant seul (sa femme l’a plaqué). Un « violon d’Ingres », la photo. […] Souvenirs de guerre, sur un ton singulier, comme d’une vie pareille à une autre, un boulot seulement plus dur et plus dangereux (artilleur, il est vrai). « Celui qui dit qu’il n’a jamais eu peur ment. » Mais lui ne semble pas avoir subi la peur au point d’en avoir été intérieurement humilié. […]

À son âge, dit-il, on a le dégoût du travail (ce travail auquel, étant jeune, il s’intéressait avec passion). Mais il ne s’agit pas du travail même, il s’agit de la subordination. La tôle… « Il faudrait pouvoir travailler pour soi. » « Je voudrais faire autre chose. » […]

Toute la matinée, conversation à 3 extraordinairement libre, aisée, d’un niveau supérieur aux misères de l’existence qui sont la préoccupation dominante des esclaves, surtout des femmes. […] Tous deux, de toute évidence, ont des tendances révolutionnaires (mot très impropre – non plutôt ils ont une conscience de classe, et un esprit d’hommes libres). Mais quand il s’agit de défense nationale, on ne s’entend plus. D’ailleurs je n’insiste pas. Camaraderie totale. Pour la première fois de ma vie, en somme. Aucune barrière, ni dans la différence des classes (puisqu’elle est supprimée), ni dans la différence des sexes. Miraculeux."

Voilà. C’est un si bel extrait, qui dit qu’à la guerre le privilège c’est d’avoir pu conserver son âme d’humain. Que ceux qui n’aiment pas le travail ont raison, qu’en fait ils n’aiment surtout pas être exploités et qu’ils travailleraient s’ils travaillaient vraiment pour eux-mêmes. Très actuel. Prenez-en de la graine, les droitards qui veulent mettre les jeunes au travail : ok mais donnez-nous la main sur les outils de production, laissez nous choisir ce que l’on produit et comment on le produit au lieu de nous forcer la main dans un choix entre la peste et le choléra : éviter d’entrer dans la machine ou essayer de « changer les choses de l’intérieur »… sic. Un bel extrait où l’on s’élève par la discussion; où le plus important ce n’est pas des orientations politiques affichées sinon une conscience de classe claire.

Et c’est comme ça que je clos ma fiche de lecture du journal d’usine de Weil, sans prévenir, après de trop longues digressions décousues.