Communiqué par SURVIVAL

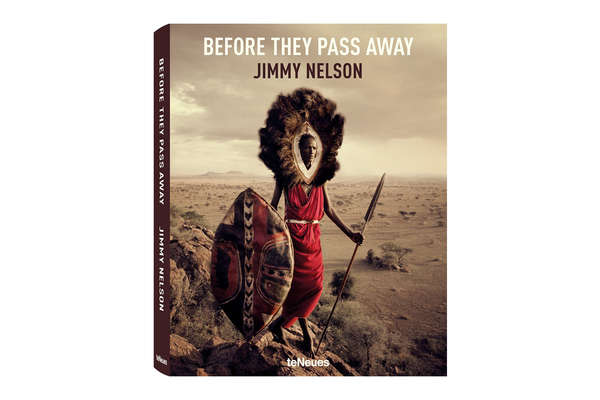

Il est probable, compte tenu de votre intérêt pour les peuples indigènes, que vous ayez vu la couverture du livre récent de Jimmy Nelson Avant qu’ils ne disparaissent. Ce livre présente des photographies spectaculaires de peuples indigènes du monde entier et prétend être un ‘document ethnographique irremplaçable’. Mais à quel point les portraits de Nelson sont-ils réels?

Survival pense que le travail de Nelson est un fantasme préjudiciable pour les peuples indigènes. Ses photographies montrent des membres de tribus vêtus et parés comme ils ne le feraient pas naturellement – ses photos de jeunes filles waorani d’Equateur, par exemple, les montrent totalement nues avec pour seul vêtement un cache-sexe en feuille de vigne qu’elles n’ont jamais porté. Nelson passe sous silence la violence génocidaire à laquelle beaucoup de tribus photographiées sont soumises. Mais le plus insidieux est peut-être que Avant qu’ils ne disparaissent suggère que leur ‘disparition’ est à la fois naturelle et inévitable. Or, les peuples indigènes ne ‘disparaissent’ pas : on les fait disparaître, en volant illégalement leurs terres et leurs ressources et cela peut être arrêté.

Un regard aveugle sur le passé

Commentaire de Stephen Corry*

sur Avant qu'ils ne disparaissent de Jimmy Nelson

Traduit de l’anglais par Nathalie Charles

Il existe des centaines de livres de photographies grand format sur les peuples indigènes, mais peut-être aucun d’une nature aussi extrême, voire déconcertante, que celui de Jimmy Nelson, Avant qu’ils ne disparaissent (teNeue, 2013). C’est sans aucun doute le plus lourd, il pèse 5 kg, et le plus cher, il coûte 128 €. C’est en fait une ‘bonne affaire’ comparée à l’édition collector (6 500 €) ou à un tirage unique (119 000 €).

Il nous est dit que Nelson est parti ‘à la recherche d’anciennes civilisations… et qu’il rend compte de leur pureté là où des cultures intactes existent encore’. Nous apprenons de son site web qu’il a ‘trouvé les derniers indigènes et les a observés. Il leur a souri et il a bu leurs mystérieux breuvages. Il a partagé ce que les vrais gens partagent : des ondes invisibles mais palpables. Il a dirigé son antenne sur leur

propre fréquence. À mesure que la confiance grandissait, une compréhension mutuelle de sa mission est apparue : le monde ne doit jamais oublier ce qu’il était dans le passé’. Les ‘cultures’ qu’il a découvertes sont, inutile de le dire, soi-disant ‘inchangées depuis des milliers d’années’. Ce tissu d’absurdités est accompagné de photos spectaculaires d’une vingtaine de peuples, prises avec une chambre grand format. Les sujets posent comme s’ils étaient des mannequins dans le studio de photo de mode où Nelson a mené sa carrière. Les peuples ‘indigènes’ qu’il photographie (englobant pour une obscure raison, les Tibétains et les cow-boys d’Amérique) sont la plupart du temps représentés comme

des êtres aussi différents de ‘nous’ que possible. Non seulement à travers leurs costumes d’apparat, mais également à travers les poses qu’il leur demande de prendre. Nelson a par exemple eu ‘l’idée farfelue’ de photographier un groupe de natifs du Vanuatu en ‘les perchant dans un arbre’.

C’est l’un des problèmes que pose ce livre : le monde a-t-il jamais été ainsi? Les photos sont-elles une représentation fidèle, ou sont-elles seulement le fruit du fantasme d’un photographe n’ayant rien à voir avec la réalité de ces peuples aujourd’hui, ou même avec ce qu’elle n’a jamais été ? Naturellement, montrer les gens plus exotiques qu’ils ne le sont réellement est une tradition rebattue. Le premier – et probablement le meilleur – représentant en la matière a été Edward Curtis qui a photographié les Indiens d’Amérique du Nord au début du XXe siècle (et à qui Nelson se compare souvent). Notre vision de ces tribus reste largement ancrée dans les photographies de Curtis, dansleur surprenante beauté humaine et dans, c’est vrai, leur évidente noblesse.

Comme beaucoup de photographes par la suite, Curtis ne voulait pas que des objets manufacturés polluent ses portraits, ils les a donc supprimés, soit lors de la prise de vue, soit plus tard, au tirage. Il a fait poser les Indiens comme s’il s’était trouvé devant eux des générations plus tôt. Les hommes sont invariablement des ‘braves’ ou des ‘guerriers’ et posent généralement en tenue cérémonielle. J’appelle ce stratagème le ‘dispositif Curtis’, omniprésent dans l’imagerie des peuples indigènes et pouvant être très préjudiciable, particulièrement lorsque leur situation réelle est occultée, comme je vais l’expliquer.

Mais tout d’abord, dans quelle mesure les représentations de Nelson sont-elles fidèles à la réalité? Dans ses photos des Indiens waorani d’Equateur, il les a fait se dévêtir, pour qu’ils ne gardent que leur ceinture de corde traditionnelle. Les Indiens ne sont pas seulement dépouillés de leurs vêtements quotidiens, mais aussi des autres accessoires modernes tels que montres ou pinces à cheveux. Dans la vie réelle, les Waorani portent couramment des vêtements depuis au moins une génération, à moins qu’ils ne se ‘déguisent’ à l’intention des touristes, et les photographies de Nelson sont toutes prises dans une communauté du rio Cononaco, qui est en effet exposée à des visites touristiques depuis les années 1970. Dans ce cas, Nelson n’imite pas simplement Curtis en photographiant les gens tels qu’ils pouvaient être une ou deux générations auparavant, puisque les femmes waorani préservent maintenant leur pudeur en liant des feuilles de vigne dans leur ceinture de corde, ce qu’elles n’auraient jamais fait avant : leurs représentations paraissent être un retour à une époque révolue, sauf qu’elles sont une invention contemporaine.

Tout cela en partie parce que Nelson prétend saisir des ‘faits ethnographiques’. Il va même plus loin en affirmant hardiment qu’il réussit là où d’autres ont échoué. Si l’on souhaite vraiment savoir qui sont ces gens, on est supposé croire que les photographies de Nelson s’en rapprochent bien plus que les autres. C’est un boniment présomptueux, sans doute imaginé par ses conseillers en communication, et on peut juste espérer qu’il ne dupera que quelques lecteurs non avertis.

Il y a un autre problème : ces peuples, nous dit-on à tort dans le titre, ‘disparaissent’.

Le livre est supposé être un ‘catalyseur de quelque chose de bien plus remarquable.

Si nous pouvions initier un mouvement global de récolte de données et de partage d’images, de pensées et d’histoires sur la vie indigène ancienne et nouvelle, peut-être pourrions-nous prévenir la disparition d’une partie du précieux héritage culturel de notre monde’.

Ce genre d’élucubrations et bien d’autres variantes aussi creuses les unes que les autres, sont devenues l’un des problèmes auxquels sont confrontés les peuples indigènes : ils pourraient être prétendument sauvés par le simple fait d’être photographiés ou filmés.

Ce qui suggère que leur ‘disparition’ serait à la fois le résultat naturel et inévitable de l’histoire, ce que l’on pourrait déplorer, mais contre lequel on ne pourrait pas s’opposer. Alors pourquoi s’en soucier ? Tout comme le roi Canute le Grand l’a illustré il y a mille ans:

il est vain de combattre l’incessante marche du temps et des marées montantes.

En réalité, beaucoup de peuples minoritaires, en particulier les peuples indigènes, ne ‘disparaissent’ pas : on les fait disparaître, par ‘notre’ pillage illégal de leurs terres et de leurs ressources. Les Mursi, en Éthiopie – considérés selon Nelson ‘comme une tribu plutôt primitive‘ – sont aujourd’hui chassés de leurs terres pour laisser place à l’agrobusiness, et cela, vous ne le trouverez pas mentionné dans son livre. Les tribus

de la vallée de l’Omo – qui selon Nelson ’mènent une vie simple’ - sont confrontées à ce qu’il nomme ‘de sérieuses préoccupations concernant l’impact d’un gigantesque barrage’. On ne pourrait si bien dire : la nature de leurs ‘préoccupations’ réside dans le fait qu’ils sont expulsés de leurs terres et, s’ils contestent, ils sont frappés et jetés en prison. Tout ceci est perpétré par un État, l’Éthiopie qui, soit dit en passant, est un

des plus gros bénéficiaires de l’aide des Etats-Unis et du Royaume Uni. Si vous pensez que cela signifie que ‘nous’ exigeons que les droits de l’homme fondamentaux y soient respectés, vous avez tort : nous continuons tout simplement de fermer les yeux.

C’est un exemple récurrent. Le passage du livre de Nelson sur les Tibétains ne mentionne pas le fait que leur pays a été envahi et annexé par la Chine, qui maintient son étau par la force jusqu’à entraîner la mort. Ceci est vrai aussi pour les tribus de Papouasie occidentale, violées et tuées sous l’occupation indonésienne. Là encore, aucune mention dans le livre de Nelson, qui en revanche nous informe que les Dani

‘sont considérés comme le peuple chasseur de têtes le plus redoutable de Papouasie’.

Cette absurdité, colportée par les tour-opérateurs pour attirer des touristes naïfs, est d’autant plus outrageante, que les Dani n’ont jamais été des ‘chasseurs de tête’. En tant que porte parole de la tribu, Benny Wenda invoque : ‘Il est temps d’en finir avec ces mensonges sur nous, et que l’on comprenne que le vrai sauvage ici, c’est le gouvernement indonésien’. Nelson nous dit aussi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays indépendant, est ‘un lieu barbare, au peuple intrinsèquement sauvage ‘. Nelson entretient ainsi l’illusion que la plupart des tribus de ce pays dévorent leurs ennemis, on peut donc comprendre pourquoi il les imagine ‘sauvages’.

Vous aurez fini par comprendre. Quelque part, à l’autre bout du monde, habitent des peuples ‘authentiques’ mais ‘intrinsèquement sauvages‘, et nous devrions être reconnaissants envers Nelson d’avoir effectué un ‘pèlerinage’ aussi rude afin de nous offrir – à un prix très élevé – leurs ‘ondes palpables’ avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Néanmoins, en dépit des crimes perpétrés à l’encontre de tant de peuples indigènes, il se trouve que, ironiquement, peu de tribus photographiées par Nelson disparaissent.

Les Waorani, par exemple, dont Nelson affirme de manière absurde qu’‘ils se considèrent eux-mêmes… comme la tribu la plus courageuse d’Amazonie’, en sont un bon exemple. Ils ont assisté à la destruction d’une grande partie de leurs terres par l’exploitation pétrolière, et d’autres régions sont maintenant menacées. Mais une partie du territoire est toujours sous leur protection et leur population, le temps d’une génération, y a quadruplé depuis ma dernière visite chez eux. Le traitement criminel, souvent génocidaire, de beaucoup de peuples indigènes reste étayé par une représentation provoquant chez nous à peine plus qu’une pointe denostalgie d’une histoire perdue. Il n’y a rien de mal à se laisser aller à la nostalgie bien sûr, mais c’est très grave de présenter des crimes contre l’humanité comme un épisode historiquement inévitable, aussi naturel et irrémédiable que la marée montante pour le roi Canute.

La réalité des attaques contre les peuples indigènes, comme en Ethiopie ou en Papouasie occidentale, ne devrait pas être évacuée par une photographie. Il y a des atrocités – comme l’esclavage ou la mutilation génitale des femmes – qui devraient être dénoncées et condamnées par tous ceux qui croient aux droits humains fondamentaux.

Tout ceci place le travail de Nelson comme un élément du problème, plutôt que comme une quelconque solution. Si ses photographies paraissent sortir du XIXe siècle, c’est parce qu’elles en sont une émanation. Elles font écho à une vision coloniale, restée profondément destructrice, des peuples qui essaient d’échapper à sa domination.

Nelson doit à nouveau ‘accorder son antenne’ car, quelle que pourrait être la nature de son travail, prétendre qu’il constitue ’l’inventaire ethnographique irremplaçable d’un monde qui s’éteint rapidement’ est faux – à tous points de vue.

*

Stephen Corry est directeur de Survival International et l’auteur de Tribal Peoples for Tomorrow’s

World, Freeman Press, 303 p., £8.00.