L’ADEME a souhaité soumettre au débat quatre chemins « types », cohérents et contrastés pour conduire la France vers la neutralité carbone. Parmi eux le scénario 1 sur la sobriété qui se traduirait par un taux de croissance du PIB moindre (mais il y aurait croissance quand même). La décroissance ne sera jamais un projet collectif librement choisi : l' étude Obsoco monte que les « décroissants radicaux » ne représentent que 4 % de la population Française. Selon un sondage commandé par le médiateur de l'énergie, près de six Français sur dix (59 %) disent déjà faire attention à leur consommation et ne pas pouvoir faire davantage alors que le gouvernement appelle à la sobriété (ici).

Alors, comment motiver les institutions, entreprises et particuliers à intégrer l'écologie de façon volontaire dans leurs pratiques ? Pas juste faire adopter des changements d'habitudes à la marge souvent par la contrainte et donc vite oubliés une fois la crise passée.

Si les instruments du changement de comportement sont nombreux, dans les politiques publiques, ils relèvent pour la plupart de la carotte ou du bâton. Ainsi les incitations économiques, normes et réglementations reposent sur une vision des individus comme des êtres rationnels. Or l'humain n'est pas un acteur rationnel.

La prise de décision – c’est-à-dire l’évaluation des risques - est communément considérée comme deux systèmes travaillant en parallèle. L’un bosse de façon analytique, pèse le pour et le contre, les coûts et les bénéfices de telle décision. L’autre, plus instinctif, envisage le risque comme un sentiment: une réaction primitive et urgente au danger, basée sur l’expérience personnelle. Le problème du système analytique, c’est qu’il considère que le bénéfice au court terme est préférable au bénéfice à long terme (a compléter avec les analyses de Alizée Lopez-persem et Mehdi Khamassi https://lnkd.in/eRjWd6gf)

Pour les scientifiques du comportement, il est clair que la motivation intrinsèque (liée à une satisfaction personnelle qu’on peut trouver à réaliser une activité) est la plus puissante à faire basculer durablement les comportements, par opposition à une motivation plus extrinsèque (liée à la satisfaction que l’on peut avoir à obtenir une récompense provenant de l’extérieur ou aux conséquences de cette récompense pour l’image de soi et les objectifs personnels).

Pour susciter la motivation intrinsèque l'écologie ne doit donc plus apparaitre comme contraignante, une doctrine exigeant par responsabilité de renoncer aux avions, à quelques degrés de chauffage et aux sapins coupés de leurs forêts. Au contraire s'incarner dans un nouveau mode de vie, désirable que l'on adopte avec plaisir. Les « modérés verts » représentent 19 % de la population, ils sont particulièrement sensibles aux propositions relatives aux modes de consommation et à des modes de vie fondés sur la proximité, mais aussi à l’idée qu’une partie importante des décisions politiques soient prises à l’échelle locale avec la participation des citoyens d'après la même étude Obsoco.

Pour susciter la motivation extrinsèque, il s'agit de lever les freins de désirabilité sociale associés aux représentations que les gens ont d’un consommateur responsable. Cette étude a permis d’identifier plusieurs figures archétypales négatives du consommateur responsable. Il serait, au choix, intégriste, ermite, rabat-joie ou encore snob. L’analyse de ces différents archétypes négatifs du consommateur responsable fait émerger autant de freins à l’adoption de comportements de consommation responsable. Respectivement, nous identifions ainsi un frein d’intégration en lien avec la peur des conflits induite par une posture perçue comme trop intégriste, « jusqu’au-boutiste » ; un frein de désirabilité avec cette autre forme de marginalité associée à l’ermite et au refus de la modernité ; un frein d’hédonisme, si l’on suit le rabat-joie, incapable de tout plaisir spontané, et rationalisant toute décision de consommation. Enfin, au consommateur responsable « bobo » est associé un frein d’identification et le rejet d’une posture élitiste et condescendante. (ici)

Alain Damasio nous invite à proposer un projet « polytique » à même d’articuler les enjeux environnementaux et sociaux comme l'entends Alain Damasio « Et si l’on battait le capitalisme sur le terrain du désir ? ». Pour Damasio, un « champ de désirs s’est enfin mis à bruisser aux confins des luttes sociales et écologiques. Il a un nom largement pillé et recyclé dans les machines du capital, mais on se doit d’en porter les couleurs sans se soucier des récupérations en cours. Vous l’avez deviné, c’est le vivant ».

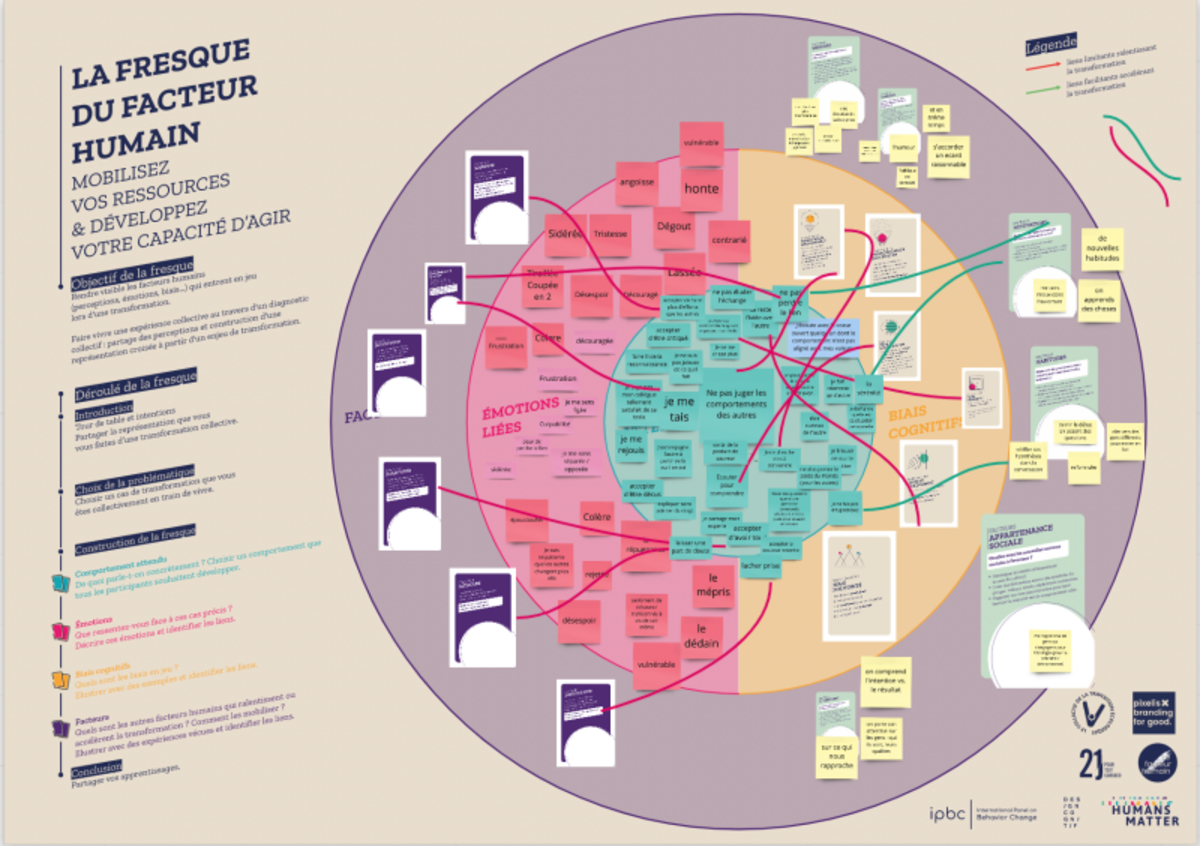

La fresque du facteur humain permet de prendre conscience des facteurs de changement de comportement souvent inconscients #facteurhumain Sessions de la fresque du facteur humain portant sur les changements de comportement favorisant la biodiversité #facteurhumain #noussommesvivants INSCRIPTIONS

Agrandissement : Illustration 1