par Jeanne Prades

L’interdiction du voile intégral en France : du respect de la laïcité à la défense de l’ordre public

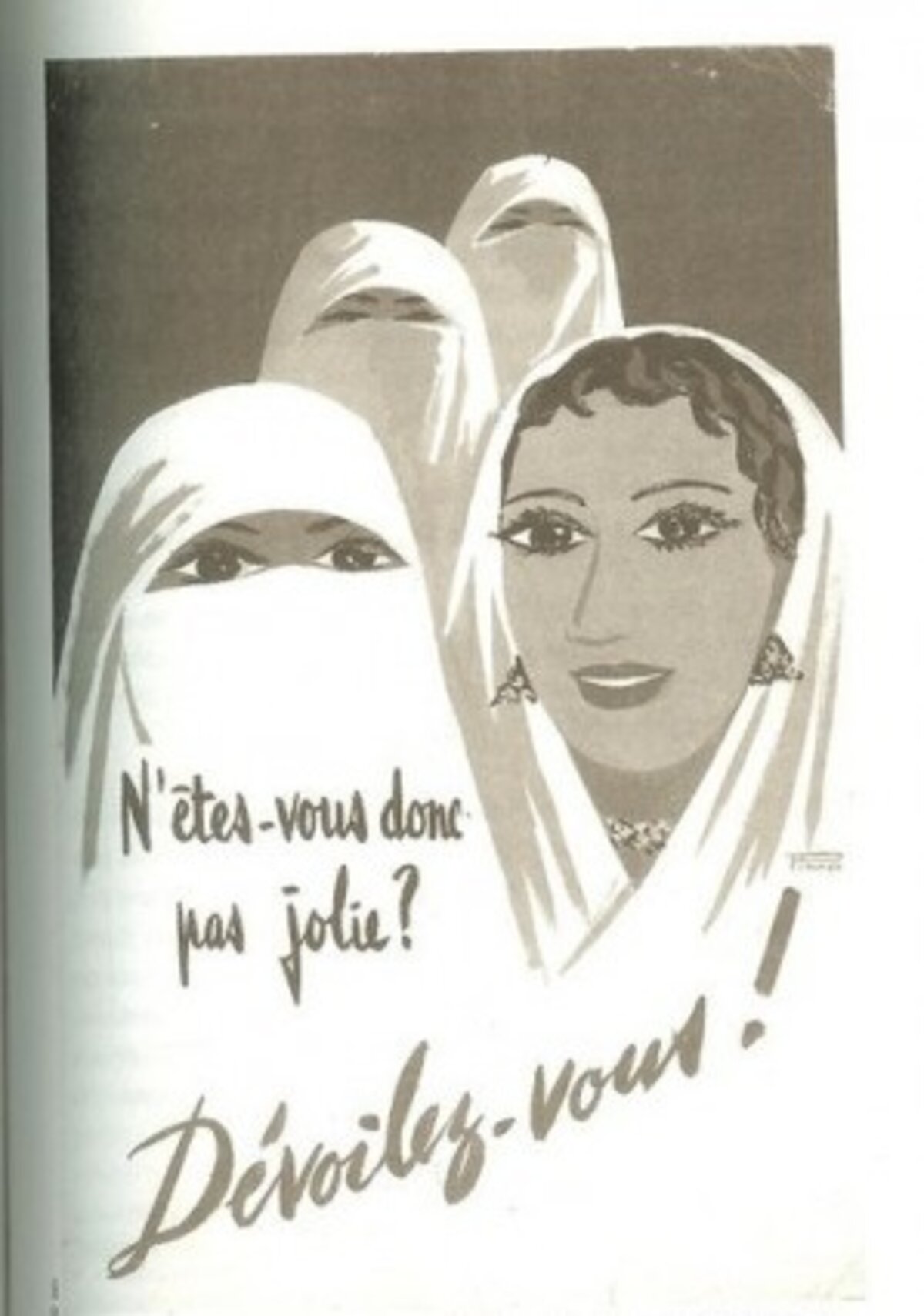

En 2016, la menace islamique n'est plus seulement perçue en France comme contestation de la laïcité et oppression des femmes, mais comme violence terroriste. Le refus de l'"amalgame" maintes fois répété, l'appel à condamner l'islamisme sans stigmatiser l'ensemble des musulmans, semblent guidés par le bon sens. Pourtant le risque est d'obtenir le résultat inverse. En effet, on veut opposer un "bon" islam, celui des musulmans "modérés", à l'ensemble menaçant des islamistes, salafistes et djihadistes. Mais la tendance à amalgamer ces notions que l'on voudrait distinguer est encouragée de longue date, sous l'effet d'une panique morale qui s'est développée depuis près de trente ans autour du "voile", symbole de la menace islamique[1]. Et cette situation rend plus difficile aujourd’hui d'isoler les djihadistes armés et les salafistes qui les soutiennent de tout le reste des musulmans, même "islamistes.

L’affaire de la « burqa »

Le 27 juin 2008, le Conseil d'Etat refuse la nationalité française à une ressortissante marocaine mariée à un Français, estimant qu'elle a « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française »[2]. La presse s'empare rapidement de l'affaire qui devient « l'affaire de la burqa ». Bien qu’il s’agisse en fait d’un niqab, le mot burqa, beaucoup plus chargé symboliquement et émotionnellement, s’imposera dans les médias et le public[4]. Un an plus tard, le 8 avril 2009 à Vénissieux, banlieue lyonnaise, une famille se voit refuser l'accès à un logement social parce que la femme porte « une burqa », en fait un niqab. Le 17 juin, sous l'impulsion d'André Gérin, député communiste et maire de Vénissieux, un groupe de parlementaires demande la création d'une commission d'enquête sur le port du voile intégral. Le 22 juin, Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, s'empare du débat lors de son discours devant le Congrès en affirmant que « la burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République ». Le lendemain, une mission d'information parlementaire est mise en place.

Malgré les nombreux avis défavorables (Conseil d’Etat, juristes, sociologues des religions, etc), et après de nombreuses auditions très médiatisées, une loi d’interdiction totale du voile intégral est adoptée à une quasi-unanimité à l’Assemblée puis au Sénat en septembre 2010.

L’interdiction du voile intégral : une entreprise morale réussie

Cet épisode peut se lire comme une « entreprise morale »[5] réussie. Des militants, mobilisés depuis le début des années 2000 autour d'une même cible, « l'intégrisme islamique », s'emparent du thème du voile comme fer de lance d'un combat dit « laïque et féministe ». C'est la mobilisation d’un noyau d'activistes visibles sur la scène politico-médiatique, face à d’autres acteurs dispersés et non coordonnés, qui a permis le succès de cette « problématisation » du voile et sa résolution par une loi d'interdiction.

- Des entrepreneurs moraux politiquement actifs et médiatiquement visibles

André Gérin et Eric Raoult, opposés sur l’échiquier politique, s’allient dans un même combat contre le « danger islamiste ». Le premier, député communiste et maire de Vénissieux – lieux du second litige sur la burqa en avril 2009 – sera l’instigateur de la commission parlementaire relative au port du voile intégral. Le second, député UMP et maire de Raincy, en sera le rapporteur.

La banlieue lyonnaise est au centre de l’attention depuis les attentats du 11 septembre[6] : stigmatisée dans la presse comme « bastion islamiste », elle risque cependant d’être conquise par le Front National. André Gérin, après avoir lutté en vain contre la ghettoïsation progressive de sa commune, ancien bastion industriel, et longtemps accusé d’avoir acheté la paix sociale par des concessions aux prédicateurs musulmans, change donc son fusil d’épaule et fait de l’intégrisme islamique son nouveau combat. Après les émeutes urbaines de 2005, il publie Les Ghettos de la République, ouvrage préfacé par Eric Raoult. Le parcours de ce dernier, déjà membre de la mission parlementaire relative aux signes religieux à l’école en 2003, la « commission Stasi », traduit sa sensibilité au « danger islamiste »[7].

Ces deux hommes mûrissent ainsi en 2009 ce que certains ont qualifié de « coup politico-médiatique »[8]. Quelques jours après avoir fait signer sa demande de commission à 58 députés de tous bords politiques, André Gérin « vend » son sujet au Parisien qui publie le 17 juin sa déclaration affirmant qu’avec le voile intégral, « il ne s'agit plus seulement d'une manifestation religieuse ostentatoire, mais d'une atteinte à la liberté de la femme et à l'affirmation de la féminité »[9]. Après quoi, en moins de 24 heures, le niqab, renommé burqa, devient un véritable « problème national ».

Entre la première affaire d’avril 2009 et l’adoption définitive de la loi en septembre 2010, deux articles en moyenne par jour paraissent sur le sujet dans les trois grands quotidiens français[10]. L’entreprise est ainsi lancée, et un événement a priori marginal devient une affaire d’État. C’est par l’agrégation de forces militantes diverses que l’on peut en comprendre la réussite.

Le lendemain de la révélation d’André Gérin, Fadela Amara, ancienne présidente de Ni putes ni soumises et alors Secrétaire d’Etat à la ville, déclare sur France Info qu’il faut « stopper la propagationde la burqa »[11]. Son militantisme remonte à l’affaire du foulard de 2003 : elle fut l’instigatrice de ce qui deviendra la « marche du 8 mars »[12] d’où émerge le slogan « Ni putes ni soumises ». L’association éponyme fondée par la même Fadela Amara est l’une des forces militantes majeures dans la problématisation du voile. Nationalement connue et médiatiquement visible, cette association est également une interlocutrice importante de la Commission Gérin : sur 207 auditionnés, sa présidente, Sihem Habchi, est la 12ème. Puis, au terme de l'enquête parlementaire préconisant une interdiction du voile intégral limitée aux services publics, une manifestation de l’association s’organise place de la République le 6 mars 2010. Une soixantaine de militant-e-s scandent « ni voile ni burqa » et recouvrent la statue de la République d'une burqa. La prise en main du combat contre le voile intégral par cette association donne à l’affaire un rayonnement médiatique exceptionnel[13].

Ainsi, une fois l’affaire problématisée au niveau législatif sous l’impulsion d’André Gérin et Eric Raoult, puis relayée dans la société civile par un groupe militant et enfin soutenue par la plupart des médias français, un véritable consensus national se forme sur l’interdiction totale du voile intégral comme LA solution au problème posé. La loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est adoptée en septembre à une majorité écrasante par les deux Chambres[14]. Il semble qu’au sein même de l’opposition le message ait été clair : de peur d’apparaître « pro-burqa », voter pour ou s’abstenir[15]. Certaines voix se sont néanmoins élevées contre ce projet de loi mais, sans principe d’agrégation, elles ne furent que peu entendues.

- Des opposants sans principe d’agrégation

L’un des aspects les plus frappants à la lecture du Rapport Gérin est la marginalisation totale de la cible musulmane visée par l’enquête. Sur 207 auditions, il n’y a aucun témoignage de femme voilée, comme ce fut déjà le cas lors de la Commission Stasi en 2003. Il y a tout au plus deux récits impliquant des contacts avec les concernées. Dans l’avant-propos du texte, Eric Raoult relate par exemple sa rencontre avec une certaine Farah, originaire de Marseille, à Damas :

« J’avais voulu tendre la main à ce fantôme prisonnier de ce voile qui masquait son identité, son pays, sa ville de Marseille [...] la foi, la nostalgie de cette « Maman errante » qui tendait la main, non pour mendier mais pour être aidée, secourue, pour sortir d’une détresse qui m’a bouleversé pendant des jours »[16].

Ce n’est pas le témoignage de Ferah sur son expérience, mais celui d’Eric Raoult sur sa propre réaction vis à vis d’elle. La voix des femmes concernées est systématiquement absente. On donne néanmoins la parole à ceux que l’on semble considérer comme leurs représentants : quelques associations féministes comme Ni putes Ni soumises, le Conseil français du culte musulman ou encore Tariq Ramadan. Ce dernier n’est pas entendu par la Commission en tant que professeur de théologie à Oxford, sa profession n’étant pas mentionnée sur la retranscription de son audition, contrairement à celle des autres invités. Il semble plutôt faire office ici de contradicteur attractif pour justifier les intentions de la Commission. Alors qu’il préconise prudence et pédagogie sur la question du voile intégral, il est constamment accusé de double discours et son intervention sera ignorée dans les conclusions du rapport.

Dans le camp des « vaincus » se trouvent paradoxalement les spécialistes de la question. Jean Baubérot, titulaire de la chaire d’histoire et sociologie de la laïcité à l’Ecole pratique des Hautes Études, fut déjà le seul intervenant à s’abstenir sur l’interdiction du foulard à l’école lors du vote final de la Commission Stasi en 2003. Auditionné à nouveau par la Commission Gérin, il réitère ses réserves sur l’intervention de l’État dans ce domaine, contraire, selon lui, à l’esprit de la loi de 1905. Mais, jugé « utopiste », son exposé sur le principe laïque ne sera que peu ou pas retenu dans le rapport. La majorité des juristes interrogés par la Commission ainsi que le Conseil d’État, fidèle à sa position de 2004, s’opposent également à une loi d’interdiction totale qui ne reposerait, selon eux, sur aucun fondement juridique solide. Seul Guy Carcassonne, professeur de droit public à Nanterre, se prononce en faveur d’une loi, pour laquelle il proposera, à la place d’un appui incertain sur la laïcité, de recourir à la notion de « trouble à l’ordre public ». La liste des opposants au projet de loi est bien plus longue mais, allant à l’encontre du consensus national, ils manquent de visibilité « positive » et ne parviennent pas à constituer une force d’opposition convaincante.

On voit ici une continuité avec l’affaire du foulard, tant dans la séquence politico-médiatique que dans les acteurs mobilisés. Elle s’explique justement par le précédent que constitue la loi de 2004 en matière de représentation de la laïcité et de l’islam. Cependant, alors qu’en 2004 le « foulard » était présenté comme non coranique pour en contester la légitimité en tant que pratique religieuse, il devient au contraire en 2010 la seule prescription religieuse authentique, faisant apparaître ainsi le voile intégral comme une pratique fanatique. Finalement, la burqa est en 2010 ce que fut le foulard en 2004.

De la laïcité au « trouble à l’ordre public »

- Laïcité, liberté et dignité : des principes inopérants

La laïcité apparaît comme la justification première d’une interdiction du voile intégral. Il ressort des différents discours étudiés que la religion serait, selon ce principe, une expérience exclusivement intime et réservée à la sphère privée[17]. Elisabeth Badinter, interrogée par la mission Gérin ainsi que par le Monde des Religions, à l’occasion de l’affaire des prières de rue, affirmait que « croire en Dieu doit rester une affaire intime »[18]. Cependant, il ne s’agit plus ici de la laïcité juridique, inscrite dans les textes, mais d’une laïcité que l’on qualifierait de « narrative », c’est à dire reconstruite en réponse à tel ou tel contexte. La conception d’une pratique religieuse cantonnée à la sphère privée ne peut se fonder ni sur la loi de 1905 ni sur la Convention européenne des droits de l'Homme.

Par ailleurs, la plupart des acteurs et commentateurs de l'affaire insistent sur l’atteinte à la liberté et à la dignité de la femme que constituerait le port du voile intégral. Mais, pour les juridictions compétentes, ces deux droits fondamentaux ne peuvent constituer un fondement juridique à une loi d’interdiction. Selon le juriste Denys de Béchillon, interrogé par la Commission, le libre arbitre prévaut désormais sur la dignité dans la jurisprudence européenne[19]. Il serait donc juridiquement difficile d'empêcher une femme de porter le voile intégral si elle le souhaite. Au contraire, si c’est le libre arbitre qui prime, cette pratique religieuse, en tant que choix individuel, mérite protection. De son côté Guy Carcassonne, pourtant favorable à une loi d'interdiction, ajoute que « le législateur cesse d’être démocratique précisément lorsqu’il décide de se superposer à la liberté, afin de dire aux citoyens, sous couvert de dignité, ce qu’ils doivent ou ne doivent pas faire »[20].

De plus, Denys de Béchillon appelle à faire une distinction entre le réversible et l'irréversible pour réduire au maximum les risques d'atteinte à la personne tout en respectant au mieux les libertés individuelles. L’irréversible, comme l’excision, atteint l’individu dans sa chair. Dans ce cas, les pouvoirs publics peuvent tenter de l’empêcher. Pour ce qui est du réversible (port d’un vêtement), le respect de la liberté individuelle prévaut, celle-ci étant limitée uniquement par le principe d’atteinte aux droits fondamentaux ou de trouble à l’ordre public, que Guy Carcassonne propose comme « porte de sortie » juridique.

- Le trouble à l’ordre public comme dernier recours

Discriminatoire pour certains, porte de sortie pour d’autres, c’est finalement sur le principe d’ordre public que se fondera la loi d’interdiction.

Pour Denys de Béchillon, rien n'indique, a priori, dans la jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel, que les citoyens doivent être à tout moment identifiables sans raison apparente – contrôle d'identité par un officier de police par exemple. Or, une telle interdiction laisserait entendre que l’État dispose désormais du droit d’exercer une surveillance visuelle active et générale, assortie d’une conservation longue des données permettant de procéder à toutes les identifications. Cette loi serait également discriminatoire dans son application dès lors qu’on ne verbaliserait que les femmes voilées et non les individus portant un casque de moto intégral ou encore un masque « antipollution ».

Néanmoins, ce principe apparaît comme la seule solution viable pour Guy Carcassonne : « prohiber la dissimulation du visage permet de résoudre le problème qui nous est posé tout en demeurant conforme aux valeurs de la République »[21]. Sans pouvoir déterminer avec certitude l’intention de ce propos, il semble légitime d’y lire un certain aveu de faiblesse dans l’argumentation juridique : l’interdiction totale du voile intégral irait finalement à l’encontre des valeurs (laïcité) et des droits fondamentaux (liberté, égalité, dignité) de la République, alors même que ce sont ces valeurs qui justifient, selon lui, une telle interdiction. Ainsi, il ne resterait que l’alternative sécuritaire. Face aux interrogations que soulève ce choix, Guy Carcassonne considère « que ce qui nous ferait changer de société, ce serait précisément d’accepter que des fantômes noirs se multiplient dans nos rues. » Ainsi le paradoxe évoqué plus haut s’explique-t-il peut-être par le parti pris de Guy Carcassonne. C’est la fin — indispensable aux yeux du locuteur — de contrer la multiplication des « fantômes noirs » qui justifie les moyens : le recours à un principe fortement controversé pour interdire à tout prix le port du voile intégral.

La préconisation de Guy Carcassonne d’« affirmer clairement et simplement le principe selon lequel nul ne peut se présenter dans les lieux publics le visage dissimulé » sera donc reprise à la lettre dans l’article 1 de loi de 2010 : « Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage »[22].

À la lecture du Rapport Gérin, de la loi qui en est résulté et des différents discours qui ont accompagné le processus, il apparaît que la Commission n’avait pas pour but véritable d’interroger la pertinence d’une interdiction. Pour la grande majorité des acteurs, sa nécessité était un présupposé acquis qu’il ne s’agissait plus de démontrer. Le véritable objectif était de trouver les moyens juridiques d’y parvenir.

Cette réponse juridique à une panique morale cristallisée par l’islam, est l’illustration de l’évolution « narrative » d’une laïcité désormais brandie comme un antidote identitaire face au danger perçu de l’islamisation.

La réaction de Pierre Bourdieu à l'affaire du voile de 1989, certes largement antérieure à l'épisode traité ici, reste tout à fait pertinente et mérite donc d'être citée : « en projetant sur cet événement mineur, (...) le voile des grands principes, liberté, laïcité, libération de la femme, etc., les éternels prétendants au titre de maître à penser ont livré, comme dans un test projectif, leurs prises de position inavouées sur le problème de l'immigration : du fait que la question patente - faut-il ou non accepter à l'école le port du voile dit islamique ? - occulte la question latente - faut-il ou non accepter en France les immigrés d'origine nord-africaine ? -, ils peuvent donner à cette dernière une réponse autrement inavouable »[23].

[1] Une panique morale apparaît lorsqu'un groupe est désigné comme une menace pour les valeurs de la société. Les protagonistes du drame sont le groupe diabolisé (folk devil), les "entrepreneurs moraux" qui mènent campagne contre la menace qu'il représente, et les médias de masse qui diffusent cette menace. La puissance symbolique des mots et des images agit dans la panique morale selon trois processus : des mots (islam-islamique-islamiste) symbolisent une menace (oppression des femmes, puis terrorisme), des objets (voile, viande hallal) symbolisent ces mots, et deviennent ainsi les symboles de la menace et des émotions qu'elle suscite. Voir : Stanley Cohen, Folk devils and moral panics, London: Mac Gibbon and Kee, 1972.

[2] Conseil d'Etat, 27 juin 2008, Mme Machbour, n°286798.

[4] Il faut observer qu’aucun média français n’a publié d’interview de la femme concernée, et qu’il a fallu lire l’International Herald Tribune pour connaître son point de vue. Le niqab, un voile intégral laissant une fenêtre au niveau des yeux, originaire de la péninsule arabique, est peu connu du grand public. La burqa, un voile intégral comportant un grillage au niveau des yeux qui permet de voir sans être vu, est souvent associée au régime des talibans en Afghanistan et donc beaucoup plus chargée symboliquement. Ainsi, l'affaire du niqab devient l'affaire de la burqa, pourtant absente du territoire.

[5] Selon Joseph Gusfield, un problème public est la transformation d'un fait social quelconque en un enjeu public pouvant appeler une intervention étatique. Tout fait social peut devenir un problème public s'il est constitué par des "entrepreneurs moraux" comme une situation problématique nécessitant l'action publique. Les problèmes publics n’expriment pas l’importance "objective" des faits sociaux mais participent de la (re)production d'un ordre symbolique. Voir : La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : production d'un ordre symbolique, Economica, 2009.

[6] En 2002, deux des six français emprisonnés à Guantanamo en sont originaires. En 2004, la famille de l’un de ces détenus, les Benchelalli, soupçonnée d’appartenir à des filières islamistes tchétchènes, est arrêtée. La même année, un imam officiant à Vénissieux fait polémique suite à des propos ambigus sur la lapidation des femmes.

[7] Le 5 mars 2004, alors vice-président de l’Assemblée nationale et Président de l’Association des élus amis d’Israël, il soutient le gouvernement d’Ariel Sharon dans la construction du mur de séparation entre Israël et les territoires occupés. Il est également le premier à décréter le couvre feu lors des émeutes de « banlieue ».

[8] Géraud Alice, « André Gérin, contre le voile, intégralement », Libération, 27 janvier 2010.

[9] X, « Des députés ouvrent le débat sur le port de la burqa », Le Monde, 18 juin 2009.

[10] 367 dans le Monde, 339 dans Libération et environ 300 dans le Figaro, comprenant le terme « burqa », soit un minimum de 1000 articles en 18 mois.

[11] La rédaction du Post, « Fedala Amara : « Il faut stopper la propagation de la burqa » », Le Post, 18 juin 2009.

[12] Une « Marche des femmes des quartiers pour l’égalité et contre les ghettos » initiée le 1er février et qui voit converger entre 20 et 30 000 personnes à Paris le 8 mars 2003.

[13] Le début de l’année 2010 est en effet marqué par un véritable pic médiatique. Le Monde publie par exemple près de 26 articles sur le sujet au mois de janvier.

[14] 335 contre 1 à l’Assemblée nationale et 246 contre 1 au Sénat.

[15] À l’Assemblée nationale, sur 204 membres du Groupe socialiste et radical, 18 votent pour, le reste ne prend pas part au vote. Sur 26 membres du groupe Gauche démocrate et républicaine, 2 votent pour, le reste s'abstient. Quant aux Verts, ils renoncent à voter contre sous la recommandation d'Anny Poursinoff soulevant le risque d'apparaître pro burqa. Le constat est encore plus flagrant au Sénat. La majorité des élus PS se rallient au parti de Robert Badinter qui se prononce en faveur d'une loi pour des raisons « féministes ». Une autre partie du PS se rallie néanmoins à Jean-Pierre Bel qui appelle à ne pas voter, de même que les élus PCF et Verts.

[16] Rapport Gérin, n°2262, « Avant-propos », 26 janvier 2010.

[17] Voir par exemple les interventions de Yvette Roudy (ex-ministre) et de Jean-Michel Balling (Grande Loge de France) interrogés par la Commission.

[18] Jennifer Schwarz, « Elisabeth Badinter : "Un peu de kantisme dans notre société serait bienvenu" », Le Monde des religions, 28 septembre 2011.

[19] Voir l’affaire KA et AD c. Belgique. La CEDH a jugé une affaire de sadomasochisme où deux hommes torturaient la femme de l'un d’eux. Celle-ci était consentante et ne s’était pas plainte, mais l’enregistrement vidéo des scènes a permis à la Cour de vérifier la réalité et la continuité de son consentement. Elle a jugé d’incriminer les deux hommes, mais sur un fondement différent de celui invoqué dans le cas précédent. Ca n’est pas l'atteinte à la dignité qui a fondé la condamnation mais l’incertitude du consentement de la protagoniste. La femme torturée devait prononcer un mot rituel pour mettre fin aux supplices, mais, ayant bu, les hommes ne s’étaient pas arrêtés. La Cour a estimé ne plus pouvoir déterminer de manière objective que cette femme consentait toujours et continuellement. C'est le consentement actualisé qui fait la frontière entre la liberté sexuelle, liberté individuelle protégée, et la torture, acte condamnable.

[20] Rapport Gérin n°2262, « Audition de M. Guy Carcassonne», 26 janvier 2010.

[21] Ibidem.

[22] Loi n° 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, 11 octobre 2010.

[23] Pierre Bourdieu, « Sur l'affaire du voile "islamique" : un problème peut en cacher un autre », Interventions

politiques, 1961-2001 : science sociale & action politique, Marseille, Agone, 2002