Cet article était originellement publié sur Medium, où les graphiques sont utilisables dynamiquement, éditables, et le visuel de meilleure qualité. Attention, cela marche surtout sur ordinateur. Cet article et tous ses graphiques ont été réalisés par moi-même avec plotly et jupyter. Vous pouvez retrouver le code source et les données sur le repository Github suivant: https://github.com/Wats0ns/french_healthcare

Tous les cinq ans, quelques mois avant les élections, le même phénomène se produit. Une sorte de transhumance de politiciens vers les plateaux télévisés s’opère, où les élus sortant pavoisent à coup de statistiques tirés de leurs bilans, tandis que les nouveaux candidats s’écharpent sur les chiffres de ce qui n’a pas été fait.

Il est donc normal d’avoir le sentiment que tout va mal/moins bien car la personne en poste n’a pas été à la hauteur. Qu’il n’a rien fait ou du moins rien fait correctement, et que l’on perçoive les prétendants comme immaculés de toute bévue. Il faut donc se poser la question: est-ce que ça va réellement moins bien ? Une solution simple consisterait à mesurer les 3 indices utilisés aujourd’hui à toutes les sauces: l’évolution de la dette, du chômage et de la croissance. Ce sont globalement les résultats dont on entend le plus parler, et dont les politiques se targuent le plus. Comme si l’augmentation d’un décile de croissance était un accomplissement à rajouter à leur tableau de chasse. Mais ces indices cachent une autre réalité: une réduction de la dette entraîne une coupe budgétaire quelque part, le chômage ne mesure pas ou peu la précarité des emplois (3 fois plus de CDD/Interims en 30 ans), tandis que la croissance reste un flou artistique pour une majorité des votants.

Alors, si l’on exclut l’économie et les outils habituels, que nous reste-t-il pour mesurer l’état de notre situation ?

Pour répondre à cette question, il est important de poser quelques jalons méthodologiques. Il est toujours difficile de mesurer la satisfaction ou la performance d’un secteur particulier, mais certains outils comme les enquêtes de perception, le budget ou le personnel affecté nous permettent de tirer des conclusions intéressantes. Au cours de cet article nous nous pencherons donc sur un secteur identifié de façon subjective comme “clé”: la Santé.

La Santé en France

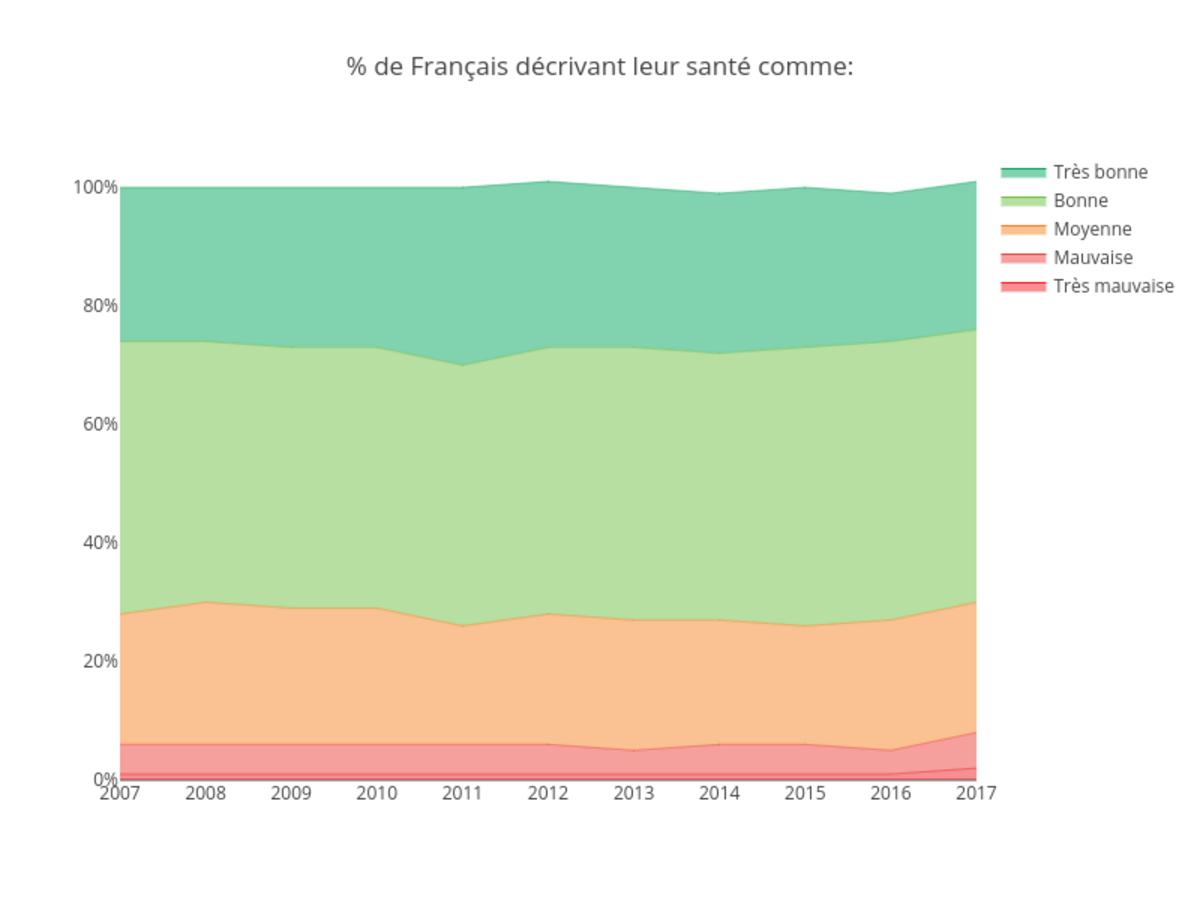

Fierté nationale, 83% des Français estime que la sécurité sociale devrait servir de modèle à d’autres pays. Mais entre les coupes budgétaires, les réformes et les changements de la société, le système de sécurité des Français a beaucoup changé sur les 10 dernières années. S’il est difficile de mesurer la performance du système de soins, il est en revanche possible de mesurer le ressenti de la bonne santé des Français:

Agrandissement : Illustration 1

Si ce graphique ne révèle rien d’alarmant, il ne laisse rien présager de bon pour autant: 8% des Français se déclaraient en mauvaise ou très mauvaise santé en 2017, contre 5% 10 ans auparavant, avec une grosse augmentation en 2016. Malgré l’avancée à grands pas de la médecine depuis 2007, on ne se porte donc pas mieux en France.

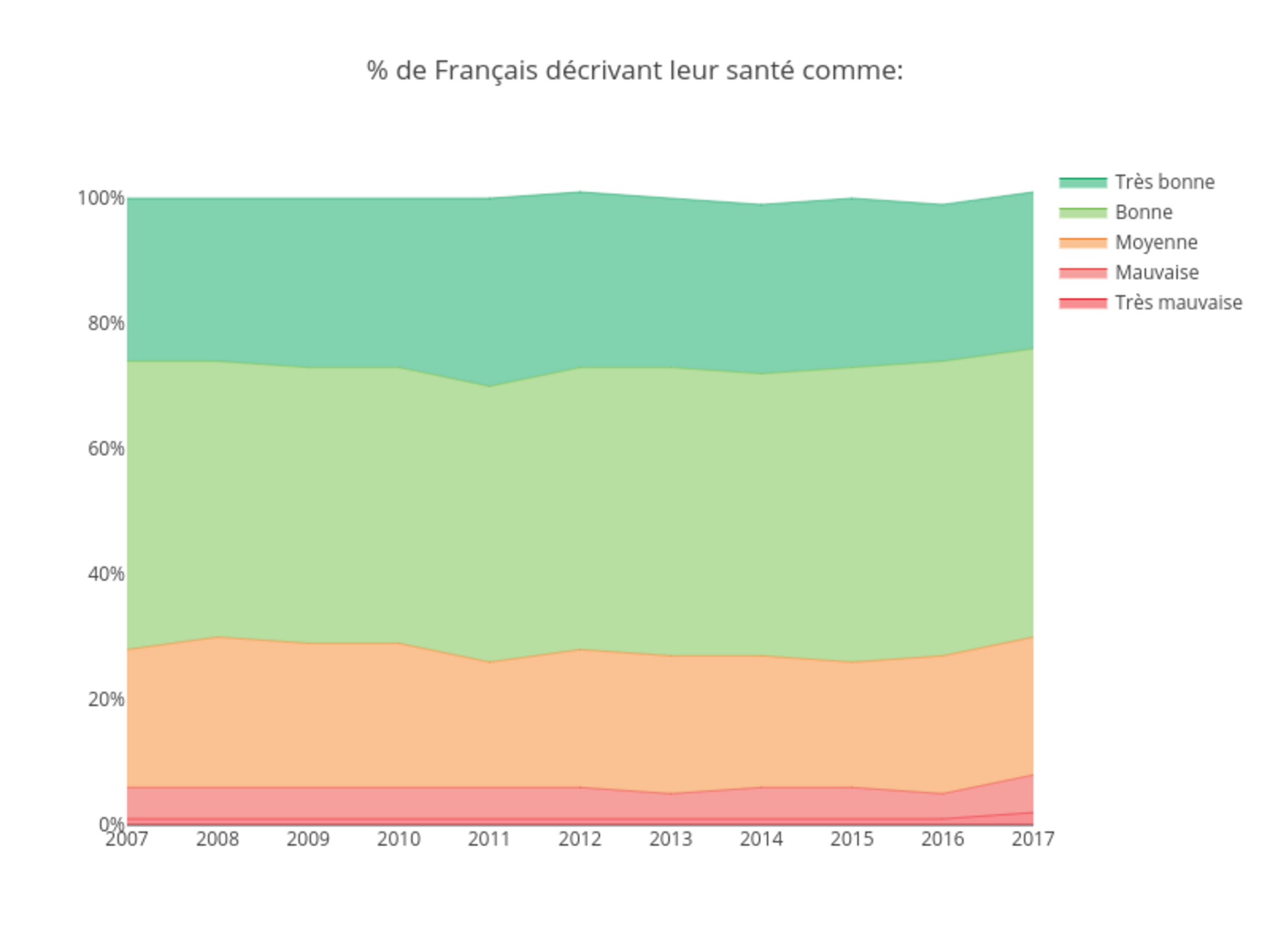

Si cet article ne prétend pas à apporter d’explication à ce problème, il est en revanche possible de cerner plusieurs options, dont une occupe souvent le devant de la scène médiatique: l’accessibilité aux soins. On peut déjà observer l’évolution nationale du nombre de praticiens, comme ci-dessous:

Agrandissement : Illustration 2

On observe de fortes disparités à travers les spécialités, avec des gagnants et des perdants. L’augmentation de 100,85% du nombre de gériatres par exemple, reflète l’anticipation du vieillissement de notre société. Cependant les baisses du nombre de médecins généralistes de -6,95%, soit environ 5000 praticiens de moins en 10 ans, et de -36,27% pour les gynécologues médicaux sont inquiétantes (à ne pas confondre avec les gynécos obstétriciens, en hausse, spécialistes de l’accouchement). Cette baisse drastique des gynécologues s’explique par la volonté de l’état de ne pas former de gynécologues entre 1987 et 2003, et est affectée comme toutes les autres professions de santé par le retard du numerus clausus sur la croissance démographique (On forme toujours moins de médecins par an en France en 2018 que l’on en formait en 1971). Ces retards ne seront pas rattrapés avant des années (comptez 9 ans pour former un généraliste, 11 pour un gynécologue), et l’on estime que l’on manquera de médecins jusqu’en 2025.

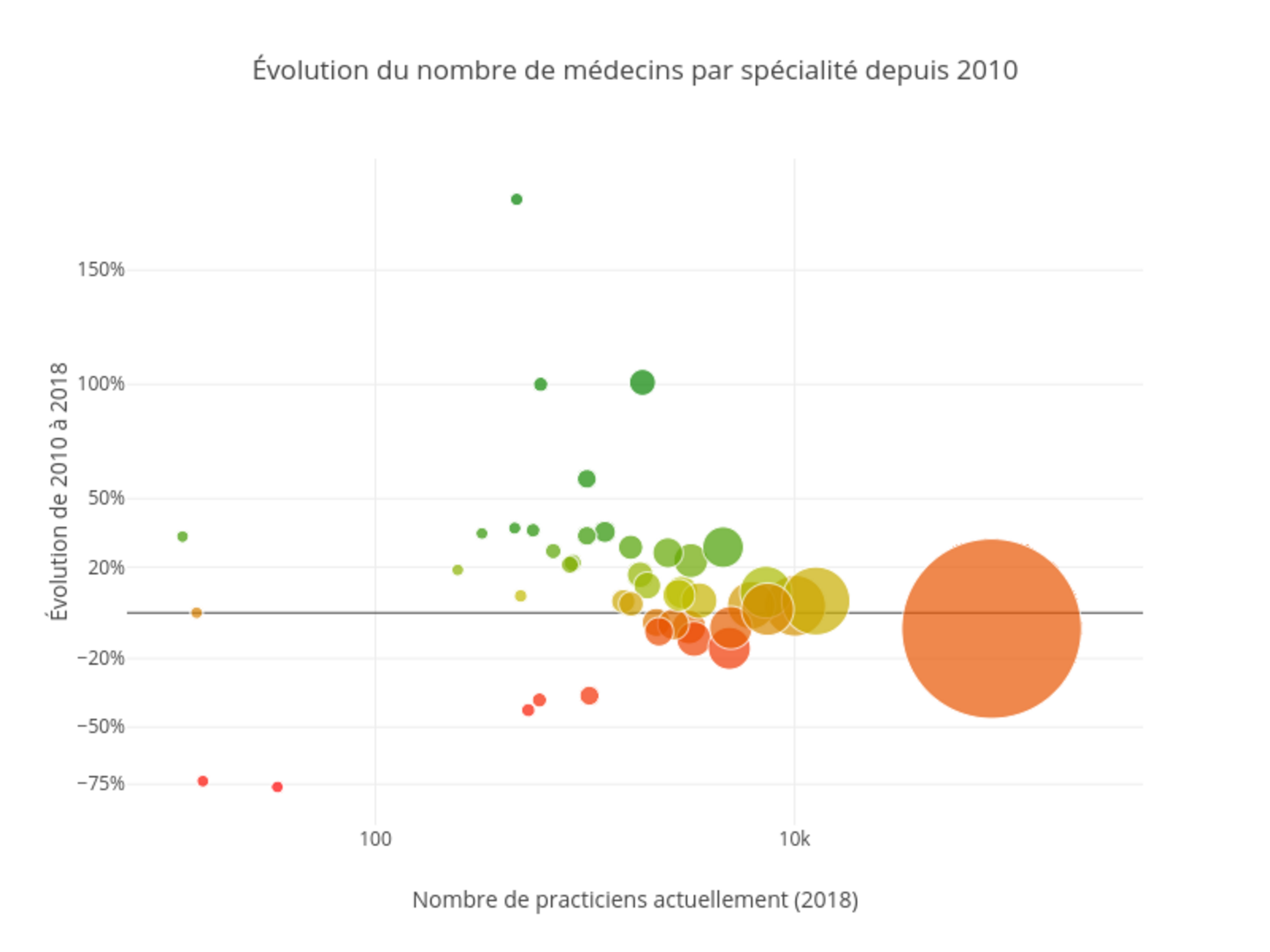

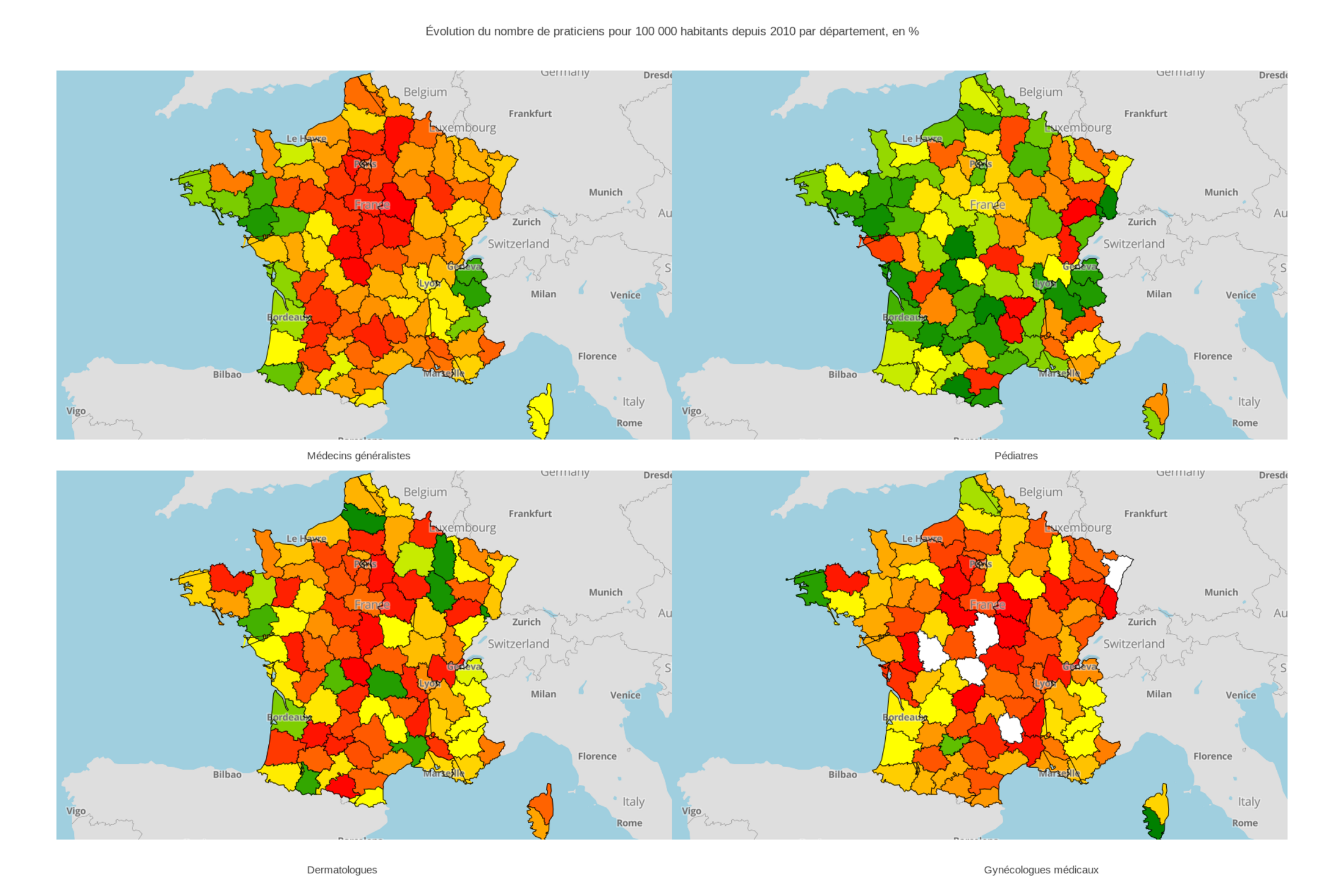

Mais ces chiffres ne révèlent qu’une tendance au niveau national, dans la réalité certains territoires sont délaissés des médecins au profit d’autres, principalement les territoires ruraux au profit des métropoles. On peut mesurer cette différence assez rapidement en regardant l’évolution du nombre de praticiens par département depuis 2010 (pour des raisons de simplification, le graphique contient uniquement 4 professions jugées “centrales” et touchant le maximum de personnes, soit les généralistes, pédiatres, gynécologues et dermatologues):

Agrandissement : Illustration 3

Ce graphique s'affiche mal sur le blog de médiapart, voici la légende: en haut l'évolution depuis 2010 pour 100 000 habitants du nombre de généralistes à gauche et de pédiatres à droite, et en bas pour les dermatologues à gauches et les gynécologues à droite. Je vous invite à lire l'article original (lien en haut de l'article) si vous souhaitez plus de détails

Plusieurs choses sont remarquables sur ce graphique: l’effondrement drastique du nombre de généralistes, et des perspectives disparates sur les spécialistes médicaux. Si l’augmentation de pédiatres est encourageante, la diminution du nombre de généralistes, dermatologues ou gynécologues va devenir un problème énorme dans certains départements. Les territoires concernés sont sans surprise ceux les plus ruraux comme la Creuse ou l’Indre.

Il est donc clairement plus difficile de trouver quelqu’un pour vous soigner en France qu’il y a 10 ans.

Rajoutez à ceci le fait qu’on se sent de moins en moins en bonne santé … Pour revenir sur ce qui a été dit au début, si on se penche sur la santé au lieu de l’économie, les conclusions ne sont pas encourageantes. Au lieu de se contenter des idées économiques, pour les prochaines élections regardez avec une attention particulière les propositions sur la santé, l’environnement, la justice ou l’éducation. Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand parlaient déjà d’une croissance qui allait remonter et nous sortir de la crise, avec des résultats que l’on attend encore (mais c’est pour le semestre prochain d’après l’INSEE, promis !). On a de quoi se blaser et arrêter de regarder ces indices qui ne représentent plus la réalité, à moins que votre vie ne soit constituée que d’actions cotées au CAC40. François Ruffin a publié un article très engagé contre cette surutilisation de la croissance que vous pouvez trouver ici, se décrivant comme accroissant: “comme d’autres se disent agnostiques, j’ai évacué ce baromètre tout comme Dieu de mon champ de vision”. Imagé certes, mais pas irréaliste…