Je donne d’abord les grandes lignes de ce que propose le programme du Front de Gauche en matière d’agriculture… Puis ensuite je ferai part de quelques réflexions élaborées au cours de discussions avec des personnes issues (ou non) du milieu agricole.

Les points concernant l'agriculture (programme du Front de gauche.)

- Développement des circuits courts de distribution entre agriculteurs et consommateurs.

- Planification de la transition écologique de l'agriculture accompagnée par un plan de financement national par le secteur bancaire sous contrôle public.

- Priorité donnée à l'installation de jeunes agriculteurs grâce à la préemption de terres par la SAFER.

- Mise en place de prix minimums d'achat aux producteurs.

- Réorientation des aides de la PAC en faveur d’une agriculture locale, paysanne, vivrière, biologique.

- Plan de soutien au développement de l’aquaculture, avec des modes de production écologiques.

- Interdiction des cultures d'O.G.M. en plein champ ou sous toute forme qui ne garantisse pas l'absence de dissémination.

Ou, plus en détail :

- Mise en œuvre d’un plan de transition écologique de l’agriculture en vue de faire de l’agriculture française un modèle d’agriculture écologique, sans OGM, autonome en intrants et ressources non renouvelables, non contaminants et contribuant à la lutte contre le changement climatique. Pour lutter contre la concentration des exploitations nous ferons jouer un droit de préemption systématique des terres libérées en faveur de l’installation d’agriculteurs ou de l’agrandissement de petites exploitations.

- Agir pour une nouvelle organisation de l’agriculture dans le cadre des Nations unies, afin de soutenir le développement de marchés régionaux, de réguler les marchés mondiaux, de mettre en œuvre un plan agricole et alimentaire mondial, de promouvoir la relocalisation et la transition écologique de l’agriculture et de combattre les processus d’accaparement de terres.

- Etre à l'initiative de la construction d’une alliance stratégique avec les pays engagés dans la défense de la souveraineté alimentaire et de l’agriculture paysanne.

- Impulser une coopération au développement qui priorise les accords avec les États mettant en œuvre des politiques de souveraineté alimentaire et de soutien à l’agriculture paysanne.

- Agir pour l'adoption d’une politique agricole commune cohérente avec l’objectif de souveraineté alimentaire, centrant la production sur les besoins du marché intérieur et la protection de ce dernier, garantissant aux agriculteurs des prix rémunérateurs, encadrant les pratiques de la grande distribution au moyen des prix minimums aux producteurs et de coefficients multiplicateurs maximums

- La France opposera son veto à la conclusion du cycle de Doha de l’OMC, à la signature des accords de libre-échange (notamment les APE) négociés par l’Union européenne, à toutes les pressions du FMI, de la Banque mondiale et aux conditions posées à l’aide au développement exercées sur les pays du Sud.

- Mettre en œuvre un plan national de transition écologique de l'agriculture. Nous engagerons le soutien au développement des filières alternatives labellisées, vivrières, courtes de proximité, biologiques, reposant sur une juste rémunération du travail et permettant au plus grand nombre de bénéficier d'une alimentation de qualité.

- Engager la révision du mandat des Sociétés d’aménagement foncier et rural (SAFER) et de leur gouvernance afin d'y rendre les pouvoirs publics majoritaires et pour stopper puis inverser le processus de concentration de l’agriculture.

- Soutenir l’installation de jeunes agriculteurs et la consolidation des petites exploitations, y compris par le biais de réserves foncières, notamment à proximité des villes.

- Agir pour un changement durable :

- Redéfinir de filières industrielles prioritaires pour répondre à des objectifs sociaux et environnementaux.

- Adoption d'une nouvelle politique agricole commune fondée sur l'objectif de souveraineté alimentaire et centrant la production sur les besoins intérieurs.

Vers un projet alternatif. Présentation.

Les propositions concernant l’agriculture restent la partie la plus faible (à mon avis) du programme du Front de Gauche. Et surtout elles ne remettent pas en cause la politique européenne sur ce sujet.

En effet pour initier réellement la planification écologique de l’agriculture il faut en passer par des mesures drastiques.

Si l’eau, les énergies, doivent être re-nationalisées pourquoi n’en serait-il pas de même pour les terres agricoles ?

Certes il est affirmé qu’il convient d’ « Engager la révision du mandat des Sociétés d’aménagement foncier et rural (SAFER) et de leur gouvernance afin d'y rendre les pouvoirs publics majoritaires et pour stopper puis inverser le processus de concentration de l’agriculture. ».

La concentration de plus en plus intensive des terres entre les mains de très gros propriétaires ou de sociétés soumises aux grands groupes accapareurs et monétaristes du vivant (Monsanto par exemple) permettra t’elle une telle révision dans un laps de temps rapide ???

L’évidence est qu’il n’en sera rien !

Survol rapide des dégâts occasionnés par la politique agricole européenne.

Cela dégagerait la France des contraintes de la politique agricole européenne productiviste et de ses contingences qui sont à l’origine de graves problèmes (encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache folle par exemple).

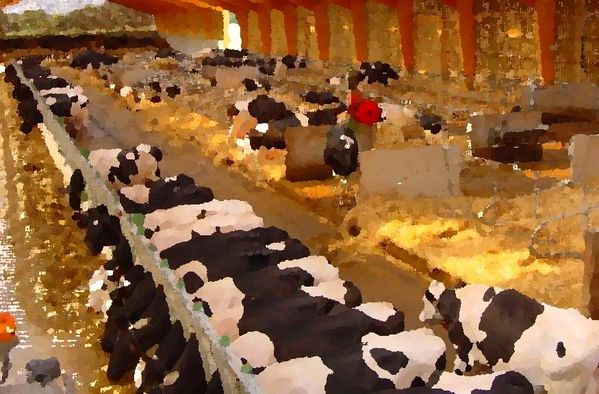

Cela nous dégagerait aussi et notamment de la politique menée par la Commission européenne très en faveur du libéralisme et du libre-échangisme au sein d'un marché mondial destiné à tout uniformiser. Cette grosse commission a orienté le monde agricole européen vers une rentabilité toujours plus grande et une agriculture intensive polluante, nuisible pour l’environnement.Au lieu d'encourager la production d'oléo-protéagineux (lupin, colza, tournesol), la Grosse Commission a autorisé l'importation, sans prélèvements douaniers, de soja, oléagineux et produits de substitution aux céréales. Les agriculteurs importaient des produits de substitution aux céréales peu chers, ou ont commencé à utiliser des farines animales (moins chères que le soja) au début des années 1980 afin d'accélérer la croissance. La course à la productivité a conduit à utiliser non seulement des farines animales, mais aussi (en France) des boues !!! Au-delà du non sens de transformer des animaux herbivores en carnivores, ceci a déclenché des désastres sanitaires.

Elevages intensifs, usage de pesticides, introduction des farines animales, des boues, des hormones et antibiotiques sont ainsi utilisés comme stimulateurs de croissance. La concurrence qui existe entre les grandes sociétés agro-alimentaires débouche sur la nécessité de produire le moins cher possible, quel qu'en soient les moyens, et peu importe si cela a des conséquences fâcheuses sur la qualité des produits ou la destruction de l'environnement (sols, ressources en eau, qualité de l'air). D’ailleurs nombre d’organisations agricoles demandent depuis longtemps l'interdiction de l'utilisation des antibiotiques dans l’alimentation des animaux d’élevage, des hormones, des farines animales, des O.G.M., des produits phyto-pharmaceutiques dont la toxicité est établie (pesticides de synthèse) et la capacité d’être autosuffisant en oléoprotéagineux. Mais le syndicat agricole majoritaire et ultrapuissant, la FNSEA, est largement complice de ces choix politiques agricoles de par son pouvoir dans les chambres d'agriculture.Loin de chercher à répondre aux besoins d’un marché mondial, ce qui nécessite comme actuellement de subventionner une course effrénée à la productivité, l’Europe devrait satisfaire la demande intérieure avec un souci de qualité et de protection de l’environnement.

La condition des travailleurs agricoles…

Si les ouvriers-ères sont aujourd'hui une classe fantôme, c'est particulièrement le cas des salarié-e-s agricoles car largement absents des statistiques étatiques et syndicales. La plupart sont des travailleurs-euses saisonniers pour les travaux de récolte de l'arboriculture, vigne ou de travaux ponctuel de surcharge comme les conducteurs-trices de moissonneuses batteuses, les tondeurs d'animaux, bergers... Pour ce qui est des travaux de récolte, il y a des nombreuses personnes en difficultés sociales car n'ayant pratiquement aucune autre source de revenu avec de nombreux-euses sans-papiers. Les conditions de travail y sont souvent difficiles avec des rémunérations à l’heure minables, un isolement social important du au rythme de vie décalé qu'implique vivre des saisons.

Pour les saisonniers et salarié-e-s de l'élevage, il est fréquent d'être seul face à son patron avec les risques de harcèlement au travail que cela implique. Ces salarié-e-s effectuent régulièrement du travail nocturne non majoré, des heures supplémentaires gratuites... Avec très peu de moyens de se défendre sans risquer de perdre son emploi !

A l'instar des ouvriers-ères, trop peu de salarié-e-s agricoles arrivent à la retraite et pour celles et ceux qui ont cette « chance », c'est enfin la délivrance : 659 € par mois pour les « chefs d'exploitation » et 523 € pour les « membres de famille »... un eldorado avec un minimum vieillesse à 742 € par mois, un seuil de pauvreté à 880 euros et 375 000 € par mois pour Michel Rollier patron de Michelin (343 SMIC), le patron le mieux payé en 2010.

Cotisant à un régime spécifique, les petits agriculteurs ont une retraite indexée sur les résultats de leurs exploitations dans leur carrière. Les gouvernants-es justifient cela par le fait que les agriculteurs-trices ont des dividendes de leurs possessions agraires. C'est largement vrai pour les koulaks mais douteux pour une grande partie de paysans-annes qui finissent leurs carrières avec des dettes supérieures à la valeur de « leurs » exploitations et ainsi que pour les salarié-e-s de l'agriculture.

Nationalisation des terres, salaires garantis, retraites assurées.

Il faut donc en passer par les fourches caudines de la nationalisation du territoire français pour permettre la mise en place de la transition écologique et l’aménagement équilibré des terres.

Ceci permettrait aussi de recréer de l’emploi agricole (redistribution en parcelles à taille humaine) et au travers des coopératives nationalisées une économie et un partage des moyens de productions (engins, locaux…). On retrouverait ainsi la richesse et la diversité qui fit de notre (petit) territoire une nation autosuffisante en matière agricole.

Les terres seraient mises à la disposition des travailleurs qui pourraient les louer. Une terre dont l’exploitation et l’entretien ne seraient plus assurés par son locataire serait remise à la disposition de jeunes formés à ce métier.

Le bail de location des terres serait assez long pour garantir le renouvellement puis maintien écologique des exploitations. Remise en vie des terres surchargées de nitrates et de pesticides. Plantations des haies et bouchetures pour éviter la disparition de l’humus fertile par ruissellement ou solifluxion…

Un bail emphytéotique de 30 ou 40 ans me semble raisonnable.

Le rapport entre grande et petite exploitation ne pourrait excéder 30… Sur la base de 10 hectares ! Une exploitation de 300 hectares est une belle exploitation !

Le montant du loyer serait établi localement et en fonction des potentiels de production possible…

Pour les « entrants » le loyer ne serait perçu qu’à la fin de la cinquième année (modulable en fonction du type de production).

Le salaire des exploitant serait géré par l’intermédiaire du ministère de l’agriculture et relayé par les coopératives.

Un salaire minimum serait garanti ainsi qu’une retraite décente.

Pour terminer…

Ces propositions ne sont évidemment mises au débat que dans la seule intention de faire sourdre les avis des personnes qualifiées (ce que je ne suis pas)…

J’espère simplement que ce petit texte sera utile à la réflexion et aux comités citoyens qui se constitueront lors de l’avènement de la sixième République.