Bon alors, on s'lachave d'ici ?

Comme tout l'monde (ou presque), j'ai débarqué un jour sur Facebook, puis Twitter, puis Instagram... Avec d'abord, cette vielle excuse « non, mais c'est pour le taf, c'est quand même important pour moi pour communiquer... », et puis, finalement, en tombant carrément dedans à y tapoter, à m'y énerver, à réagir, à passer bien plus de temps que je voudrais devant des contenus que je n'ai pas choisis de voir, et qui me font des yoyos émotionnels à toute heure de la journée.

Quand le web est passé d'un espace relativement libre et ouvert à une constellation de propriétés privées baptisées sous le doux vocable de « réseaux sociaux », on a été assez prompts à leur filer les clés de l'appart en oubliant complètement que nous n'avions, justement, pas affaire, loin de là, à un outil neutre et dégagé d'intérêts bien particuliers.

Coté politique, il y avait beaucoup moins de tractage militants, d'affichage, de présence dans l'espace public : « Oui, mais c'est par ce que désormais ça se passe sur les réseaux, les manières de militer ont changé, mais c'est bien plus efficace...» entendait on.

Toute une idéalisation des vertus révolutionnaires de Facebook, largement entretenue, dès ses débuts, par une légende tenace autour des Printemps arabes.

Et puis, évidemment, il y a eu le Covid auquel nous n'aurions, soi disant, finalement pu survivre que grâce aux réseaux, et qui en un temps record justifia la numérisation à marche forcée de la société.

Jamais de grandes entreprises, ni même d'Etats, d'institutions n'étaient entrées de manière si intime, si totale dans notre vie.

Bien sûr, nous y avons vécu des choses. Bien sûr, la vie est aussi arrivée à se glisser dans les interstices de cette plateforme bien cadrée, et, on peut même penser qu'une part de notre équilibre relationnel semble désormais liée à cet algorithme.

Profitant de notre très grande flemme, de notre manque de volonté de travailler cette question du numérique, les instas, les facebook et les twitter se sont tranquillement enracinés dans nos collectifs, dans nos associations, dans nos services publics.

Il y a peu de publications, y compris d'extrême gauche, y compris écolos, où l'on ne voie pas apparaître le logo méticuleusement reproduit de toutes ces firmes.

Ces firmes devenus des noms communs, des sociétés « publiques » de communication bénéficiant de notre publicité gratuite et ne vivant que grâce aux milliards de contributeur.ices bénévoles que nous sommes.

C'est clair, on s'est pas trop posé trop de questions en s'installant là.

On a eu, parfois, des petites combines pour micro-résister à Zuckerrberg.

Utiliser un pseudo par exemple, ce qui allait à l'encontre de la sacro-sainte transparence prônée par l'entreprise comme un code moral.

De mon côté, je me suis toujours refusé à faire l'homme sandwich sur mes communications, sur mes disques, me disant que, évidemment, il n'y avait pas besoin de mettre de logos pour qu'on me retrouve sur ces « réseaux ».

Surtout, je résiste au smartphone pour que, au moins, les temps hors de chez moi soient des temps déconnectés.

Mais au final, j 'y suis, et j'y suis beaucoup même...

Fatigué à l'idée d'animer un blog rien qu'à moi, pensant que cela nuirait à la visibilité de ce que j'aurais envie de raconter, j'oscille en permanence entre l'envie de partager des idées, des écrits, et le refus de nourrir continuellement la bête. Je tente des trucs du genre : mettre juste le début d'un texte sur Facebook pour ne trouver la fin que sur d'autres sites plus recommandables, tel le blog de Médiapart.

Mais là, on a tendance à se dire qu'il faudrait peut être carrément couper, s'en aller purement et simplement. Quitter le navire techno-fasciste et remettre enfin la main sur nous mêmes.

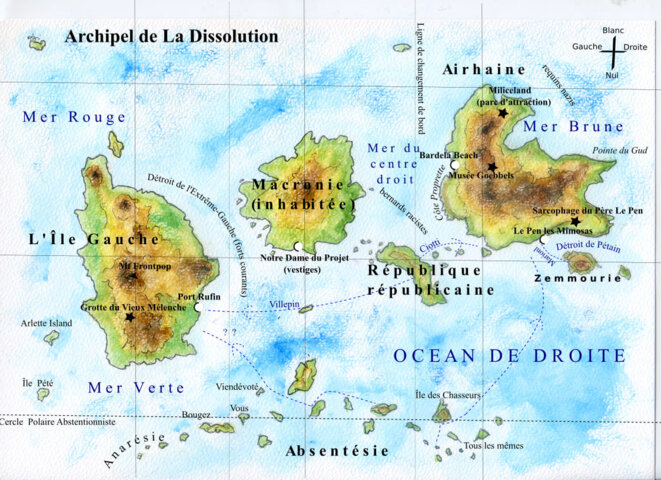

Doit on organiser la « migration » de manière accélérée de Facebook et Instagram en profitant du grand départ de Twitter ? Risque t-on d'être plus encore séparés, et sans espoir de retour, du reste de la société, en coupant tous les amarres, et en organisant notre propres petites zones d'autonomie ? Doit on instamment donner nos nouvelles coordonnées sur des réseaux plus « responsables » pour inciter à ce que le plus de monde bouge ? Doit on au contraire, en profiter pour prendre le temps de faire ce travail de réflexions vis à vis de notre présence sur ces réseaux ? Ou même en profiter pour en finir avec le « défilement morbide » sur ces médias quels qu'ils soient ? Doit on cesser progressivement d'alimenter nos réseaux actuels avant de les couper pour de vrai ?

La fonction « lecture en accéléré » des séries semble avoir été activée sur l'évolution ultra flippante de notre monde. Et il va s'agir de savoir où mettre notre énergie militante et comment nous maintenons nos liens.

En cherchant un tout petit côté positif à la chose, le moment amène au moins, pour la première fois semble t-il, un questionnement politique sur nos liens à ces multinationales, ces liens qui leur donnent cet incroyable pouvoir. Et peut être de s'engager aussi, plus généralement, contre cette « évidence numérique » qui s'est imposée dans toutes les dimensions de nos vies avec toutes ses conséquences écologiques, sociales, démocratiques.

On peut espérer que le grand départ de twitterx ébranle un peu le Muskistan. Pour le reste, peut être peut-on prendre un peu le temps ? Ne pas se précipiter sans réfléchir, corps et âmes, sur un autre réseau californien alors que nous payons justement notre manque de recul sur la centralité de ces réseaux, leur fonctionnement, l'opacité de leurs algorithmes et de la protection des données.

Il va s'agir de continuer à échanger sur nos nouvelles pratiques et sur la manière même dont, justement, nous pouvons échanger, de manière autonome tout en restant en prise avec ce Monde.

Moi qui commençais tout juste à me mettre aux story...

NB : pour quitter twitter et un exposé bien clair des alternatives qui se présentente n terme de réseaux, cet article de médiapart :

https://blogs.mediapart.fr/mediapart-journal-independant-et-participatif/blog/190125/nos-lecteurs-et-lectrices-comment-quitter-x?at_medium=custom7&at_campaign=1047