Par Revermont

« Qu’est-ce que cette horreur dont la nation française fut saisie contre la Réforme ? Un reste de soumission à la conquête romaine. Dans l’impossibilité de s’affranchir de Rome, je sens une nation rivée encore après seize siècles au dur anneau de Jules César ; elle a pris goût à sa chaîne. L’obéissance, qui n’était d’abord que matérielle, est désormais volontaire ; c’est maintenant le fond de l’homme qui est vaincu ; ce ne sont plus seulement les mains, c’est l’esprit qui est lié. Aussi, dominée par cette tradition de dépendance, la tête courbée sous le Capitole, quand il fut question d’émanciper la France, il se trouva qu’elle regardait le servage de l’âme comme son patrimoine sacré ; elle agit comme une province romaine… »

Edgar Quinet, Philosophie de l’histoire de France (1857), Payot & Rivages, 2009, p. 65 et 66.

Parfois un livre qu’on a lu presque par hasard vous donne à penser d’une manière incroyablement féconde. Cette expérience quasi platonicienne de l’ensemencement par le discours[1], je l’ai faite récemment en lisant La France contre le monarque d’Alphée Roche-Noël, paru il y a un peu plus d’un an[2]. Alphée Roche-Noël relit l’histoire de France à travers la dialectique de « l’Un » et du « Commun », du principe monarchique d’un côté, de la société qui lui fait face en tentant constamment de lui disputer la légitimité de porter et d’incarner le Commun, de l’autre. Car la monarchie française a immémorialement tenté, et le plus souvent réussi, un hold-up politique : si le roi a mis du temps à énoncer que l’État c’était lui, il n’a jamais laissé sa part au chat pour dire que l’Un, c’est-à-dire lui, c’est le Commun, et que sans l’Un, pas de Commun. Bref, que l’Un c’est le Commun, que le Commun c’est l’Un. C’est cette omniprésence de l’Un qui a colonisé tout notre imaginaire politique au point qu’Emmanuel Macron s’est un jour senti autorisé à dire que les Français avaient regretté, en 1793, de s’être violemment débarrassé de l’Un[3] (sous-entendu : vivement qu’il revienne).

Étant plus platonicien qu’historien, je me suis permis d’introduire un troisième terme sans laquelle la dialectique politique ne peut prendre, selon moi, toute son ampleur : « le Multiple ». Alphée Roche-Noël le présuppose dans le Commun, comme si le Multiple dans la société portait le Commun d’une manière quasi immédiate, alors que j’aurais tendance à penser que l’Un et le Multiple sont en rivalité pour porter le Commun. J’ai lu alors son livre en partant du principe que la politique c’est la production du Commun à partir du Multiple. Mais, produire du Commun à partir du Multiple, ce n’est pas exactement comme si produire le Commun impliquait par nature la préséance de l’Un sur le Multiple.

Or, c’est pourtant par-là que notre histoire politique a débuté (et ne s’est peut-être jamais finie).

En France, le pouvoir s’est en effet toujours pensé sur le mode de l’Un. Même avant François Ier, dont le règne consacre le moment où l’Un s’assume explicitement « absolu » dans les faits, l’Un n’est jamais l’un d’un Multiple. Il est hors du Multiple, comme justement ce qui permet au Multiple de s’ordonner. L’Un est absolu précisément parce que son essence historique a été de s’émanciper de sa dépendance envers ceux qui ne lui ont donné la préséance qu’en tant que primus inter pares.

Les ordres de l’Ancien Régime

Cette émancipation progresse entre le XIIIe et le XVe siècle (de Philippe-Auguste à Philippe IV Le Bel, en passant évidemment par Louis IX, Saint-Louis). Bien sûr, l’État royal n’est pas encore pleinement dominant, il doit composer avec les villes (notamment Paris) et les états généraux sur les questions stratégiques de l’impôt, de la monnaie, de l’armée, etc.. S’il est dépositaire du régalien, il doit s’efforcer de recueillir le consentement de ses sujets. Mais cette relative faiblesse du pouvoir royal n’a jamais conduit les états, ou les villes, à contester la prééminence de l’Un et à limiter ses prérogatives. Tout se passe comme si, au maximum de la contestation (voir le discours du prévôt de Dijon Philippe Pot aux états généraux de 1484, que Alphée Roche-Noël analyse finement), il n’était question au fond que d’être associé à la décision royale. Le Multiple ne prétend pas à décider à la place de l’Un, mais il est fort marri, et parfois courroucé, quand l’Un décide sans même l’avoir écouté.

Si, pour ne pas basculer dans la tyrannie, l’Un doit être réglé ou « freiné » (comme dans la théorie de Claude de Seyssel[4] qui applique à la royauté, en 1515, le modèle du régime mixte tiré de Polybe[5]), cela ne confère aucun « droit » au Multiple vis-à-vis de l’Un. L’Un est lui-même garant de la stabilité du royaume du fait qu’il est Un justement, ce qui lui confère la souveraineté (qui est théorisée de manière définitive par Jean Bodin, en 1576[6]). Ce point est une constante de tout l’Ancien Régime. La contestation du pouvoir royal pendant les guerres de religion (y compris à travers le radicalisme huguenot d’un Théodore de Bèze[7] appelant au régicide) est une contestation du roi « catholique », de la royauté en tant qu’elle persécute des chrétiens, jamais du principe de l’Un.

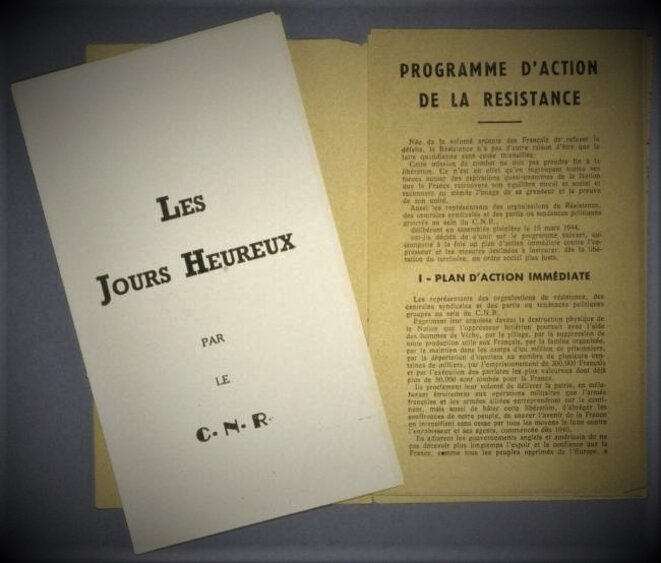

Agrandissement : Illustration 1

Le Multiple en effet ne dispose d’aucune autonomie pour représenter le Commun auprès de l’Un. En France, le Multiple ce sont les « ordres », assemblés lors des états généraux (clergé, noblesse, tiers état), mais aussi les parlements qui se sont considérés, à partir du XVIIe siècle, comme garants de la « constitution » du royaume, à savoir les « lois fondamentales » qui constituent ce qui est « le Commun » au roi et à la société d’ordres. Or, n’en déplaise au Cardinal de Retz[8], la France n’ayant pas de constitution avant la Révolution française, le roi ne peut lui être soumis.

Mais même en se réclamant d’une position de « garants » (ce qui a pu conduire les parlements à s’opposer à l’enregistrement d’un édit ou à adresser au roi des « remontrances »), les parlements se sont toujours vus comme partie prenante du fonctionnement de la monarchie, assumant une fonction interne au royaume, un rouage plus technique que politique. Pourtant, le pouvoir royal les a toujours perçus comme de vrais opposants et la Révolution française a eu tant de prévention contre ce qu’elle considérait comme un empiètement du pouvoir judiciaire sur l’exécutif qu’elle les a supprimés sans ménagement en 1790[9].

Les divisions profondes du Multiple

L’impuissance du Multiple a fait que la contestation s’est le plus souvent exercée dans la forme de l’immédiateté. En effet, indépendamment de cette contestation « institutionnelle » vouée à l’échec, la résistance et l’opposition à l’Un ont toujours été actives et d’une certaine efficacité dans les moments d’affaiblissement de l’autorité royale (c’est patent pendant la guerre de Cent Ans). Mais ce n’est pas tant l’opposition qui affaiblit la royauté que l’affaiblissement du pouvoir royal qui donne de l’écho à la contestation. Notons d’ailleurs que l’opposition prend souvent un tour insurrectionnel, une forme de révolte et de rébellion, voire l’appel au régicide (comme pendant les guerres de religion). Elles s’incarnent dans des formes violentes marquées par une certaine immédiateté (avec sa forme typique, la révolte frumentaire de « la foule » qui donne libre cours à ses passions dans « la rue »), en raison notamment de l’absence de médiations qui auraient permis de structurer et organiser le mécontentement, et surtout de lui donner une traduction politique.

Mais ce sont les divisions profondes du Multiple qui ont empêché toute construction horizontale du Commun. De ce point de vue, celui qui a inventé la société d’ordres a eu du génie ! Car ce qui caractérise profondément la société d’Ancien Régime, et qui marque la France bien au-delà de la Révolution française, est l’antagonisme ouvert entre les composantes de la société. Antagonisme lié à la structuration totale de la société par ordres : structuration politique, sociale, économique, fiscale, etc.. Sans la figure de l’Un, cette structuration aurait pu déboucher, une fois éliminé le statut politique du clergé du fait de la perte de sacralité de l’Un, sur un fonctionnement de type civique avec d’un côté la noblesse, de l’autre le peuple, à l’instar des cités italiennes du XIIIe au XVIe siècle.

Le clergé étant central aux yeux du « Roi Très Chrétien », et ayant partie liée à la noblesse, le conflit entre les ordres a toujours conduit à une marginalisation du tiers-état, jusqu’à la fin du vote par ordre en 1789, véritable tournant de la société française. Or, l’antagonisme institutionnel des ordres a été surdéterminé par l’antagonisme fiscal (sur la gabelle notamment) qui a, pour le coup, définitivement fait perdre tout possibilité d’un Commun, compte tenu de la forte homogénéité du tiers-état sur la question fiscale. Entre la noblesse, le clergé et le tiers-état, aucun compromis n’était possible.

Monarchie absolue

Grâce aux ordres, l’Un divise pour mieux régner. Les ordres ont en effet permis de diviser une matière sociale unie seulement par le roi, dans le roi, ce qui fait que dans la France d’Ancien Régime, seul l’Un transforme le Multiple en Commun. « La trifonctionnalité[10] finit toujours par disjoindre les intérêts du Commun au bénéfice du pouvoir de l’Un », résume Alphée Roche-Noël[11].

Or, cette division est allée encore plus loin avec la patrimonialisation des charges administratives et judiciaires qui a créé un authentique clientélisme d’État (et, plus tard, « la république des places », tant l’Un moderne partage avec l’ancien la possibilité de nommer et gratifier). Elle a réalisé la « domestication de la bourgeoisie » avec la création des « offices » qui font l’objet d’une active politique royale dès le XVIe siècle, via la création du bureau des parties casuelles, puis la possibilité de transmettre sa charge en s’acquittant d’une taxe[12]. La politique des offices a ainsi créé un lien économique de dépendance entre la monarchie absolue et la bourgeoisie de robe. Tenir de l’État son statut social (vénalité des offices), son revenu (rente) et son rang (anoblissement) rend difficile toute contestation, individuelle ou collective, mais également toute « réforme », vécue par les acteurs comme une atteinte existentielle qu’on refuse pour soi tout en la souhaitant pour les autres[13].

Au seuil de la Révolution, faisons le compte. Finalement, cela ne fonctionne pas si mal l’Un, le Multiple et le Commun ! Le travail des concepts permet sans doute de cerner la matrice politique de mille ans de royauté : hors de l’Un, point de salut ! Le Multiple ne dispose pas de la légitimité suffisante pour produire les conditions d’un Commun. Il est trop profondément divisé pour porter une contestation face à l’Un. Toute contestation réelle a été d’autant plus facilement réprimée qu’elle se manifeste dans la forme d’une immédiateté non médiée par des institutions (révoltes de la rue et de la campagne, aventures individuelles empreintes de féodalisme, comme sous la Fronde).

Mais cette matrice fonctionne-t-elle jusqu’à la Révolution seulement ?

La République et la Nation

Toute la problématique de la Révolution, une fois l’égalité des droits posée, une fois les ordres abolis, a été de savoir s’il fallait garder l’Un. Or, l’Un s’est exclu de lui-même du corps politique. N’étant plus rien, Il a donc été possible de s’en débarrasser. Par un renversement dialectique saisissant, ce qui était le plus intime et le plus consubstantiel à l’identité de la France, soit la centralité politique, institutionnelle et religieuse de la figure royale, s’est transporté quasiment de lui-même à l’extérieur du cercle. La fuite de Varennes (20-22 juin 1791) est une sortie de l’espace symbolique et imaginaire occupé par le roi. Celui-ci n’est plus rien, car il s’est lui-même placé hors-jeu. Les monarchiens de 1790 (Mounier, Barnave) voulaient conserver au roi une fonction institutionnelle, mais la transformation de la substance royale en forme institutionnelle de l’Un a été rendue impossible du fait même du roi lui-même qui s’est présenté comme un vulgaire « émigré » prêt à prendre les armes contre son peuple. Trahison ontologique qui rompt le pacte implicite immémorial entre lui et les Français. Les Français peuvent-ils vraiment regretter de s’être débarrassé de qui les avait abandonnés et trahis ?

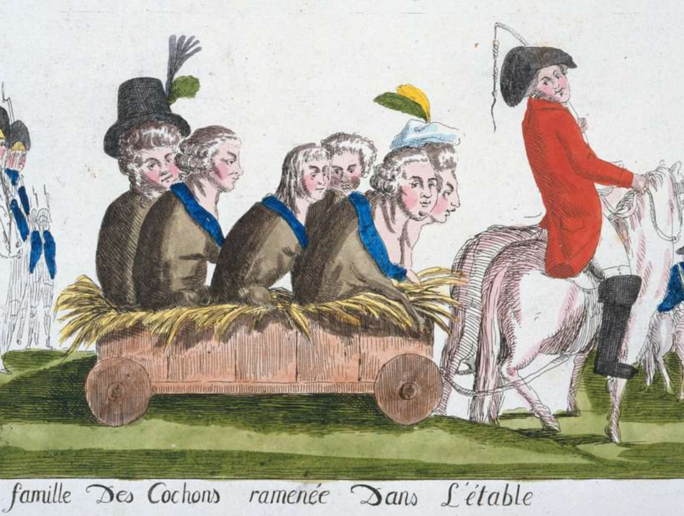

Agrandissement : Illustration 2

Mais une fois qu’on s’est débarrassé de l’Un (et n’est-ce pas là le vœu secret du peuple de Paris depuis des siècles), que fait-on ? Comment agence-t-on le Multiple pour produire du Commun ? Par la « République », le Multiple devient un Commun. Par la « Nation », le Multiple devient « l’Un ». Or ces deux devenirs ne se font pas par les mêmes médiations. Dans le premier cas, il faut trouver le régime politique qui permette au Multiple de produire du Commun et donc de l’Un. Dans le second cas, la Nation consacre l’immédiateté de l’égalité entre les citoyens et donc l’immédiateté d’un Commun qui transfigure le Multiple dans l’Un. Mais c’est avant tout le contexte externe qui crée cet état de fait, à savoir la guerre des monarchies européennes contre la France. La République va donc se construire en se fondant sur la Nation qui est comme le corps civique immédiatement uni face à l’ennemi. Le Multiple construit dans la guerre sa capacité à produire le Commun d’où découle l’Un : cette construction identitaire dans le contexte de la guerre entraîne l’hyperbole du conflit, le sentiment de voir des ennemis partout, la guerre civile comme horizon politique quotidien, etc.. Et dire que certains s’étonnent que le conflit soit un invariant de notre culture politique !

Dans ce contexte, le Commun cherche à faire Un à travers de multiples médiations : le sursaut patriotique, la dictature du salut public, le primat du petit nombre via le Directoire… Mais le conflit le plus profond de la Révolution, le conflit entre le droit de la propriété (ce « droit de l’homme » qui légitime toutes les inégalités) et la passion de l’égalité (qui ne peut se satisfaire d’en rester à l’égalité de droit), ne peut être résolu directement au niveau du Multiple/Commun. En effet, le degré d’antagonisme est permanent pendant la Révolution et a tendance d’ailleurs à croître et menacer toute la société du fait de la puissance des « factions » : royalistes, jacobins, « Égaux » de Gracchus Babeuf, etc.. Pour sauver les acquis de l’égalité juridique, sécuriser la propriété, assurer la sûreté du territoire, garantir la paix civile, la Révolution doit consentir au retour de l’Un dont la finalité sera justement de réprimer le Multiple.

Restaurations

Jusqu’en 1870, l’histoire de France est marquée par la succession des figures de l’Un : l’Un impérial[14] qui entend sauver les acquis de la Révolution au profit de la bourgeoisie, l’Un monarchique[15] qui entend revenir à l’Ancien Régime pour restaurer les droits de l’aristocratie, l’Un monarchique[16] de la haute bourgeoisie éclairée et de la noblesse urbaine possédante, toutes deux unies dans l’orléanisme qui reste à ce jour le pilier le plus solide de la droite française. Puis, à nouveau, l’Un impérial[17], faussement tourné vers le peuple, mais acquis à la bourgeoisie cynique et affairiste…

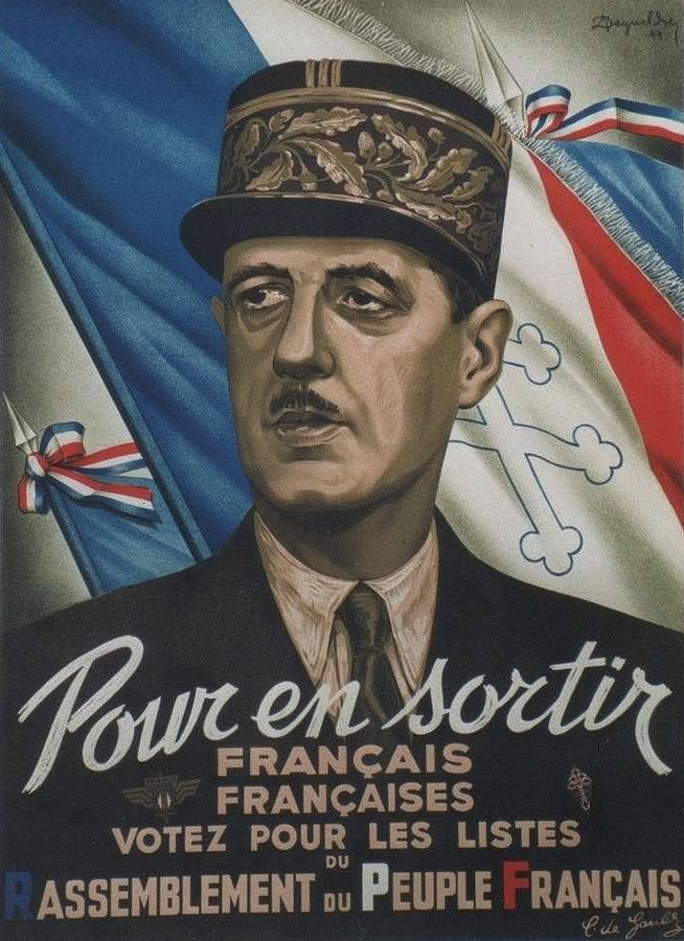

Agrandissement : Illustration 3

Globalement il s’agit de l’Un de la classe dirigeante qui, pour faire coïncider processus révolutionnaire et expansion capitaliste, s’est remis au pouvoir pour étouffer dans l’œuf les aspirations révolutionnaires de la classe ouvrière et dominée. Ici, on comprend mieux les répressions féroces de 1848 et de 1871[18]. Revendiquer un Commun à partir de la force majoritaire du Multiple ne pouvait que conduire à la rupture profonde avec la société bourgeoise : l’autogouvernement contre l’État, le syndicat et l’association contre le livret ouvrier et le patron, la mutuelle contre l’assistance et la philanthropie, l’éducation laïque gratuite contre l’Église. Le vrai Commun sans l’Un, contre l’Un d’un faux Commun…

Quelle histoire désespérante ! La Révolution n’aurait-elle rien changé de notre culture politique profonde ? C’est alors que tout d’un coup, à l’occasion du stupide caprice du comte de Chambord à propos de la couleur du drapeau, la jeune nation se débarrasse à nouveau de l’Un !

La République du Multiple et du Commun

Mais la IIIe République a montré qu’il était possible de surmonter des épreuves majeures en se passant de l’Un, ou avec des figures temporaires et populaires (à l’instar de Clémenceau), sans basculer dans le chaos ! Parmi les épreuves majeures, pensons au boulangisme, à l’affaire Dreyfus avec ses cohortes de réactionnaires calotins et antisémites, aux séditieux de l’Action française, à la dévastation du pays par la Première Guerre mondiale, aux ligues factieuses fascisantes des années 1930. En outre, la IIIe République a permis l’avènement du Front populaire au suffrage universel.

Cette capacité de surmonter de graves épreuves, sans s’en remettre à un homme providentiel incarnant l’Un, montre que l’Un n’est nullement une fatalité atavique de l’histoire de France. Il y a aussi un espace pour une organisation du Multiple qui permette de construire, en dépit des conflits, un monde commun. Cette situation pourrait trouver des explications dans la maturité du républicanisme français, dans l’hégémonie politique des partis politiques porteurs de cette maturation, dans l’émergence d’un socle idéologique suffisamment fort pour réaliser l’union sacrée en 1914. La République a réussi à se maintenir alors que ce socle a été très fortement attaqué à sa gauche (communisme soviétique) et à sa droite (fascisme, nazisme), dans les deux cas par des figures pathologiques de l’Un. Elle s’est ancrée par de hautes figures, notamment à gauche, avec deux leaders dont l’aura, le génie visionnaire et l’imagination du possible restent à ce jour inégalés : Jean Jaurès et Léon Blum.

Évidemment, le premier geste de Vichy a été de revenir à l’Un, à ce « principe d’autorité », dont le « manque » (politique, moral, militaire) aurait été à l’origine de la défaite. L’Un s’est présenté sous des formes à la fois profondément réactionnaires (Vichy comme « divine surprise », la haine de la République, l’antisémitisme, la glorification des « valeurs traditionnelles »), mais aussi modernisatrices (préfiguration de l’ENA avec l’école d’Uriage, volonté d’efficacité de l’État, émergence du techno-corporatisme, etc.). Mais le retour de l’Un s’accompagne toujours de l’impitoyable piétinement des libertés publiques. L’Un domine en faisant en sorte qu’il n’y ait plus de Multiple, ou que celui-ci se terre, se cache, se taise, fasse comme si de rien n’était. Combien de Jean Cavaillès[19] et de Marc Bloch[20] pour tant de pétainistes ?

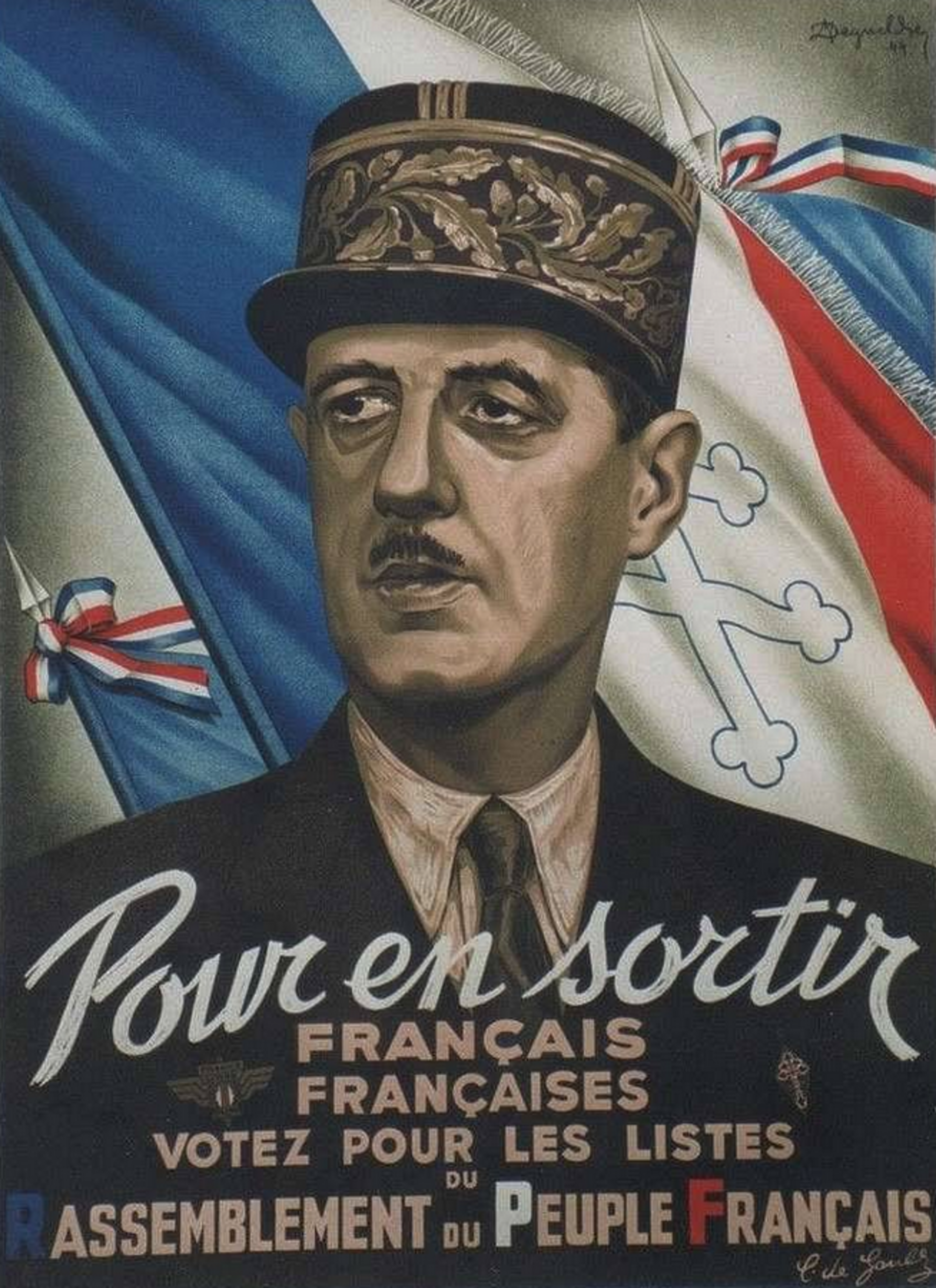

Agrandissement : Illustration 4

Vichy est tombé, le monde libre a repris ses droits. Les heurts de la décolonisation ont eu raison d’un régime qui malgré de grandes figures (telles celle d’un Pierre Mendès France) n’a pu refermer les plaies de la division de 1940-45. La réhabilitation de l’Un « républicain » par De Gaulle s’est accompagnée de son corollaire indispensable, à l’époque, pour qui entend incarner la Nation : une légitimité par le lien direct avec le peuple (élection présidentielle au suffrage universel, référendum, pouvoir du Conseil constitutionnel qui garantit les droits fondamentaux). L’Un ne peut exprimer le Commun qu’avec l’accord explicite du Multiple suprême et en se situant en arbitre du Multiple politique institutionnalisé et « rationalisé » (n’oublions jamais qu’une écrasante majorité de députés vota les pleins pouvoirs constituants à Pétain en juillet 1940).

Gesticulation de l’Un

Qu’est alors devenu ce régime politique faisant de l’Un la clé de voûte de l’ordre politique, tout en le limitant à un rôle d’arbitre et de stabilité ? A-t-il favorisé l’émergence d’une dialectique démocratique du Multiple et du Commun ?

Avec le normalien Pompidou et l’énarque polytechnicien Giscard d’Estaing, l’Un se met au service de la technocratie « modernisatrice », mais à la condition de rallier « deux français sur trois » (Giscard). Avec Mitterrand l’Un se pose en garant de la transformation sociale avant de fonder le renouvellement de sa légitimité sur la défense du peuple contre les « factieux ». Avec Chirac, l’Un donne de la voix pour retarder le saut atlantiste et néo-libéral des élites françaises. Une rupture s’est incarnée avec Sarkozy, renouant avec une forme bonapartiste et plébiscitaire de la fonction, sans volonté toutefois de refonder les médiations d’un lien direct avec le peuple, mais en se faisant l’interprète des attentes et aspirations « populaires » (en réalité populistes et démagogiques). L’Un ne méprise pas encore les médiations qui transforment le Multiple en Commun, mais il pense au mieux pouvoir s’en passer, au pire les instrumentaliser.

Agrandissement : Illustration 5

Avec Sarkozy, l’Un, c’est beaucoup de gesticulation et de communication ; la politique devient mise en scène médiatique d’un président qui bouge. Faut-il mentionner la parenthèse hollandiste, ce moment d’aboulie et d’indécision de la gauche de gouvernement quand elle se découvre en fait au centre-droit et ne sait plus précisément quoi faire de n’être ni l’Un ni le Multiple, quand elle perd toute orientation si ce n’est celle de se laisser porter par le sens de l’histoire le plus conforme à ses intérêts de classe.

Ennemi du Commun et fossoyeur du Multiple

Où en est L’Un présidentiel aujourd’hui, sous le règne de celui qui l’a commencé en déclarant haut et fort que les Français étaient orphelins de leur roi ?

Il se renforce du fait de l’évacuation progressive du peuple comme sujet politique (verticalisation des décisions de l’État, invention de « conseils », fin de la fonction politique du premier ministre, parlement subordonné, perte de substance des corps intermédiaires, absence de toute pratique référendaire, perte de la majorité absolue à l’Assemblée nationale). Ce renforcement prend la forme de la verticalité sans médiations : rien ne doit s’interposer entre un président régnant et un citoyen installé dans une passivité politique maximale. D’où le recours du Multiple en quête de Commun à des formes de politisation immédiates (rébellion, révolte, « désordre », dégradations…) que le pouvoir réprime avec une violence de qui assume de manière résolue la fragilisation et disparition des contre-pouvoirs civiques seuls à même de freiner le pouvoir dans sa marche vers l’abime[21].

Le lien direct entre le président et le peuple se distend, ce qui constitue une rupture avec la Ve République, cette rupture du lien direct n’ayant probablement jamais été aussi forte. Corollairement, plus encore qu’avec Sarkozy, l’Un devient mise en scène, communication, discours, volontarisme verbal, confusion performative du dire et du faire. Mais plus l’Un se révèle pour ce qu’il est, l’ennemi avéré du Commun et le fossoyeur du Multiple (sauf le faux Multiple enrôlé dans son camp), plus il doit verrouiller la contestation avec la matraque, mais surtout la fabrication de l’opinion.

Même si le Multiple (ou une part suffisante électoralement parlant) a pu se laisser séduire en 2017 par un discours pragmatique et un dégagisme de bon aloi face à l’implosion de la droite et de la gauche de gouvernement, l’accession de Macron au pouvoir est fondamentalement liée à la venue à maturité idéologique du néo-libéralisme comme hégémonie[22] et sens commun. D’ailleurs, l’exercice du pouvoir qui s’en est suivi a pris les formes de la brutalité de qui « assume » (plus besoin de « direction », quand on se sent porté par l’histoire et l’hégémonie libérale ; seule suffit la « domination »).

Soumission

Dominer pour mettre l’État au service des intérêts de la bourgeoisie capitaliste en méprisant ouvertement la nécessité d’associer le Multiple pour créer du Commun, telle est la dernière figure de l’Un, qui réalise en quelque sorte la synthèse de l’Un d’Ancien Régime (foi en l’infaillible absoluité de sa mission, division et mépris du Multiple, indifférence à l’égard du Commun au profit de l’individu « Un ») et de l’Un moderne (soumission aux volontés du capital, répression de toute contestation, criminalisation des vraies oppositions dissidentes, rapprochement objectif avec les mouvements fascistoïdes et leur culture, instrumentalisation des questions de laïcité et d’immigration).

En ce sens, le régime actuel en est une synthèse, ou un point d’arrivée, jusque dans le surgissement de cette courtisanerie des nouveaux « intellectuels organiques » (Gramsci) qui peuplent les plateaux de télévision, encore que les qualifier d’ « intellectuels » soit bien flatteur, disons plutôt « idéologues organiques ».

Nous en sommes au moment où la seule chose que le roi consent à accorder à son peuple c’est le droit de l’élire tous les cinq ans. Entre-temps ? Que le peuple travaille, dans la soumission. Que les jeunes triment le plus tôt possible, pendant que les vieux s’égayent le plus longtemps possible.

Agrandissement : Illustration 6

Je me suis apparemment un peu écarté du livre d’Alphée Roche-Noël, du moins de sa lettre, car je crois qu’il dit ou en tout cas sous-entend des choses proches, mais avec la matière, la rigueur et la prudence de l’historien. N’étant pas historien, j’ai la faiblesse de me laisser conduire par les concepts.

Beaucoup discutent aujourd’hui pour qualifier au mieux l’évolution du régime politique sous le règne duquel nous vivons depuis 2017. « Démocrature » ? « Régime illibéral » ? « Tournant autoritaire du néo-libéralisme » ? D’autres formulations sont possibles et disent quelque chose de cette verticalisation de la décision et radicalisation du pouvoir. J’opte pour ma part pour quelque chose de plus simple : il s’agit d’une nouvelle modalité du modèle politique français de l’Un contre le Multiple et désormais aussi contre le Commun. Fait original : il mobilise l’Ancien Régime pour justifier le devenir anti-populaire de la Ve République. D’où sa porosité et ses ambiguïtés avec les forces politiques, économiques et médiatiques qui incarnent le tournant réactionnaire et contre-révolutionnaire de la droite française. D’où aussi une fragilité structurelle qui le conduit à la fuite en avant de sa propre verticalisation, l’Histoire ayant montré que l’Un est capable du meilleur et du pire, mais le plus souvent du pire.

Comme Etienne de La Boétie avait magistralement su mêler texte de circonstance et œuvre universelle quand il avait écrit son Discours de la Servitude volontaire (1574) publié sous le nom de Contr’Un !

Revermont

[1] Voir le sublime Phèdre de Platon !

[2] La France contre le monarque. De l’An Mil à nos jours, Passés/Composés, 2022.

[3] « La démocratie comporte une forme d’incomplétude, car elle ne se suffit pas à elle-même (…). Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n’a pas voulu la mort ». Plus loin, on lit que, après de Gaulle, « la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique » (Entretien d’Emmanuel Macron avec Le 1, 8 juillet 2015). Cette dernière phrase prend tout sens son sens huit ans après avoir été prononcée.

[4] Le savoyard Claude de Seyssel (1450-1520) fut conseiller de Louis XII et archevêque de Turin. Il publie La Grande Monarchie de France en 1519. Sa vision du modèle politique de la monarchie française est très semblable à celle que Machiavel développe dans les premières années du XVIe siècle à la suite de plusieurs missions diplomatiques en France (on en retrouve une très intéressante présentation dans le chapitre XIX du Prince, mais aussi dans le premier livre des Discours sur la première décade de Tite-Live).

[5] Dans ses Histoires, l’historien grec Polybe (200-120 avant J-C) fonde la stabilité d’un régime politique sur sa capacité à mélanger l’élément monarchique, aristocratique et démocratique.

[6] Les Six livres de la République.

[7] Théodore de Bèze (1519-1605) est un théologien et humaniste protestant qui devient le chef de file des « monarchomaques » (écrivains et intellectuels anti-monarchistes) en publiant, en 1574, Du droit des magistrats sur leurs sujets.

[8] Voir Mémoires (vers 1675-1676) : « Il y a plus de douze cent ans que la France a des rois ; mais ces rois n’ont pas toujours été absolus au point qu’ils le sont », p. 193 et suivantes de l’édition dans la collection « La Pléiade ».

[9] L’existence d’une justice administrative et le statut subordonné du Conseil d’État jusqu’à la fin du XIXe siècle s’expliquent par l’histoire des parlements et le refus du pouvoir exécutif de voir le judiciaire s’immiscer dans son fonctionnement. Il en reste un vestige étonnant quand on sait que formellement le président du Conseil d’État est le Premier ministre. Que notre cour administrative suprême soit présidée par le chef du gouvernement qui dispose de l’administration, voilà une curiosité politique qui pourrait désorienter fortement un étudiant en droit venant d’étudier Montesquieu ! En réalité, il s’agit surtout d’un titre, le vrai « chef » du Conseil d’État est le « vice-président », à savoir un magistrat de l’ordre administratif (placé d’ailleurs au sommet de la haute-fonction publique). Mais le symbole est fort. Cela tient aussi au fait que le Conseil d’État dispose constitutionnellement de compétences consultatives en matière de décrets et de projets de lois.

[10] Outre les travaux de Dumézil, se référer à Georges Duby, Les Trois Ordres ou L'Imaginaire du féodalisme, Gallimard, 1978.

[11] La France contre le monarque, p. 135.

[12] La fameuse « paulette » créée en 1604.

[13] Voir les analyses de Tocqueville, dans L’Ancien Régime et la Révolution (1856), sur la singularité de l’individualisme français par lequel les classes sociales tentent en permanence de reporter les unes sur les autres les contraintes économiques et fiscales auxquelles elles entendent échapper. Individualisme non coopératif, s’il en est.

[14]Règnes de Napoléon Bonaparte puis de Napoléon Ier (1799-1804, 1804-1814, 1815-1815).

[15] Règnes de Louis XVIII (1815-1824) puis de Charles X (1824-1830).

[16] Règne de Louis-Philippe, dite « monarchie de Juillet », (1830-1848).

[17] Second Empire (1852-1870).

[18] Bien rappelée par Romaric Godin dans La Guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2022.

[19] Normalien et agrégé de philosophie, Jean Cavaillès, né en 1903 et fusillé en 1944 à Arras, a joué un rôle important dans la Résistance. Il est l’un des inspirateurs du personnage de Luc Jardie dans L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville (incarné par Paul Meurisse).

[20] Normalien et agrégé d’histoire, né en 1886 et assassiné en 1944, fondateur avec Lucien Febvre de l’École des Annales, Marc Bloch est un des plus grands historiens français du XXe siècle. Il avait publié en 1942 L’Etrange défaite, livre essentiel pour comprendre la débâcle politique et militaire de mai-juin 1940. Engagé dans la Résistance, Il est arrêté à Lyon par Klaus Barbie et fusillé.

[21] Le lecteur aura reconnu les coups portés à la Ligue des droits de l’Homme, aux Soulèvements de la Terre, Attac, Anticor…

[22] Il est évident qu’une lecture profondément gramscienne est à faire de notre séquence historico-politique. La réflexion peut sur ce point s’inspirer très utilement de l’ouvrage L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci, de Jean-Claude Zancarini et Romain Descendre, qui vient d’être publié à La Découverte.