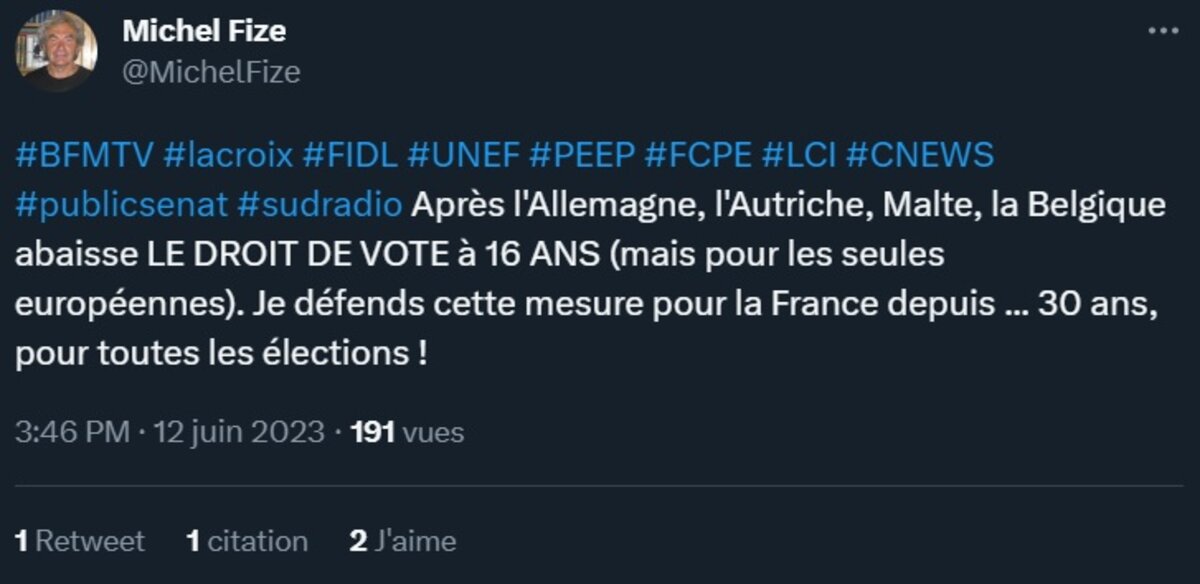

Michel Fize, sociologue émérite spécialiste de la jeunesse, un des auteurs de la grande consultation de la jeunesse en 1994, rappelle qu'il a toujours été favorable à cette avancée :

Agrandissement : Illustration 1

https://twitter.com/MichelFize/status/1668253459512958976

Les syndicats lycéens (La Voix Lycéenne, FIDL, MNL, Les Lycéens...) y sont favorables.

Malheureusement, chez les uns et chez les autres, il y a une vraie lacune. Il manque une réflexion juridique d'ensemble et la production d'un appareil critique du droit français des « incapacités ». Ainsi, les syndicats lycéens ne produisent aucune réflexion juridique d'ensemble sur le statut français de « mineur ». Ils n'ont pas conscience de son caractère particulièrement arriéré, cette connaissance étant confinée à un petit milieu de juristes se gardant bien de la diffuser dans l'ensemble de la société et vers les principaux intéressés.

Les organisations de jeunesse n'ont-elles pas remarqué que sur le site de l'Assemblée Nationale, les moins de 18 ans sont exclus de la simple signature d'une pétition, avec un contrôle flicard par « France Connect » pour vérifier l'âge et passer les jeunes en lecture seule ?

N'ont-ils pas remarqué que même pour envoyer un pauvre poème à un concours littéraire lycéen, on pousse le ridicule à leur demander une autorisation parentale ?

N'ont-ils pas remarqué ces « fiches-navette » d'orientation scolaire qu'ils baladent dans leur cartable entre leurs parents et leur professeur principal et sur laquelle on ne figure ni leur signature ni leur avis, leur parole étant inopérante et ayant zéro valeur juridique en France ? Ajoutons aussi cette stupide autorisation parentale pour ceux qui s'inscrivent à l'université à 17 ans.

Ce statut de « mineur » français, très restrictif, où le moindre mouvement de sourcil est soumis à « représentation », sans partage jusqu'au 364e jour de la 18e année, est tellement essentialisé en France que lorsque j'expose les dispositions des droits étrangers, mes interlocuteurs sont partagés entre surprise, incrédulité voire pensent que je mens. La plupart des réactions tournent autour d'un faux dilemme du genre « il faut bien une limite », comme si une limite franche et arbitraire, comme une frontière d'État, au centimètre près ou à la seconde près, était incontournable. Ce blocage conceptuel et cette essentialisation effrayante empêchent de concevoir un progrès du droit avec l'âge, avec des situations intermédiaires (pré-majorités) et plusieurs paliers, comme les Pays-Bas et le Brésil, par exemple, le font. Ce blocage conceptuel, très ancré dans la mentalité française, date du XVIe siècle (Ordonnance de Blois et réductions des marches en frontières linéaires).

Le droit comparé est pourtant sourcé, comme dans cet article Médiapart et dans mes articles universitaires (un généraliste, l'autre sur l'Écosse). Mais on a trop habitué l'opinion à ne penser le droit des « mineurs » qu'à travers le seul statut pénal (soi-disant un modèle pour le reste du monde) : il en résulte que le volet civil est éludé.

Ainsi, en Allemagne, les jeunes ont un statut leur permettant de gérer seuls leur scolarité dès 14 ans : il est impensable, là-bas, que les « représentants légaux » décident de leurs langues, options et orientation à leur place ; ils peuvent choisir aussi une religion différente de leurs parents ou décider de ne pas adhérer à une religion.

En Angleterre, il existe une grande porosité de la limite à 18 ans, permettant la reconnaissance de nombreux droits par la jurisprudence, historiquement d'abord dans la santé avec l'arrêt Gillick. La maturité religieuse y est reconnue dès 12 ans.

En Grande-Bretagne et en Allemagne, un élève peut refuser son inscription, par un droit de veto opposable aux parents, dans une école confessionnelle. La France, se gaussant de son modèle de laïcité scolaire, ne propose même pas une mesure similaire à nos élèves.

Notons que ces pays permettent aux magistrats de continuer à juger un prévenu comme un mineur jusqu'à 21 ans, disposition inexistante en France, où pourtant on s'imagine être un modèle en matière de droit pénal des mineurs (pour mieux cacher que c'est un contre-modèle sur le plan des droits civils de ces mêmes mineurs ?).

En Espagne, il existe une « capacité naturelle » du « mineur », une forme de bon sens qui exclue l'envoi d'un poème à un concours du champ des autorisations parentales. L'émancipation à 16 ans est une démarche simple (la décohabitation pour raison d'études suffit), elle est révocable si le jeune ne se sent, après essai, pas assez mûr. En Belgique, l'émancipation (dès 15 ans) est aussi assortie d'une souplesse avec possibilité de révocation.

En Écosse, tous les droits (dont le vote aux élections écossaises) apparaissent à 16 ans. Si les jeunes ne se sentent pas à l'aise dans ce statut de quasi-majeur, ils peuvent signer une autorisation à leurs parents pour les représenter quand même.

La Common law diffusant son esprit au Canada, le Québec est devenu un véritable modèle pour les droits des « mineurs ».

De même, le droit brésilien est devenu un modèle en matière des droits de la jeunesse, avec un statut exemplaire reconnu comme le plus avancé par l'Union des nations sud-américaines. Le vote y est à 16 ans, assorti d'une capacité à agir en justice dès cet âge en cas de contestation du résultat d'un scrutin.

Rien de tout cela en France. Comment voulez-vous, logiquement, qu'on accorde le droit de voter à 16 ans à quelqu'un qui est bloqué par surveillance électronique pour signer une pétition sur le site de l'Assemblée ? À quelqu'un qui peut être inscrit contre sa volonté par ses parents dans une spécialité qu'il n'a pas choisi au lycée ? (Et j'ai un cas cette année dans ma spécialité SVT de première, cas à la suite duquel j'ai saisi le Défenseur des Droits).

La seule ouverture, en France, c'est le droit associatif. Les restrictions, existantes, ont pu être contournées par des acteurs qui en veulent : ainsi, Philemon Jouglet, 13 ans, a pu créer et enregistrer en septembre 2022 en préfecture le premier syndicat collégien sans intervention d'un adulte.

Cela dit, il n'est même pas la peine d'espérer une ouverture vers le droit de voter à 16 ans si les organisations de jeunesse et les principaux syndicats lycéens ne prennent pas en charge ces questions ni ne revendiquent l'abolition des incapacités actuellement en vigueur pour les jeunes Français. Si, plus généralement, ils n'intègrent pas à leur programme cette cause des plus jeunes qu'on nomme à l'international par l'anglicisme kiddism. Rien ne se fera sans ces acteurs et force est de constater que, pour l'instant, sur ces thèmes, ils ne font pas du tout leur travail !