Ou "Pour un dressing" d'Emmanuel Tugny, habillé en images.

"Pour un dressing" est un essai paru en 2011 aux éditions Châtelet-Voltaire. Emmanuel Tugny y explore, pièce après pièce, les éléments d'une garde robe masculine, assumant, au nom du rapport au corps et à l'histoire des formes plastiques et littéraires, l'exercice de la prescription subjective, d'un arbitrage des élégances à la Balzac (Traité de la vie élégante).

Amoureux des fringues, des fripes, des atours, "fashion victime" consentante, amateur, éclairé ou pas, d'art et de beaux textes, ce petit livre tissé précieux vous siéra. L'auteur, dans son inventaire d'un dressing, nous offre, en filigrane d'un discours élevé sur le vêtement, un défilé de références artistiques. Une sélection arbitraire et brillante que l'on déguste comme l'on inspecterait avidement le portant d'une collection vintage, réceptif à toute réjouissante réminiscence, petite jouissance sans conséquences ou mémorable découverte...

Pour le jeu et subjectivement, j'ai choisi certains passages, les habillant d'oeuvres signifiantes, la plupart du temps citées en référence dans le texte. J'effeuille ainsi en quatre billets les chapitres de ce livre singulier, qui décortique les pièces maîtresses de la garde-robe :

la chaussette, la chaussure, la veste et le pantalon.

Chapitre II- La chaussure ou le globe du monde

La Madone Stuppacher de Grünewald et l’allégorie de la simulation de Lorenzo Lippi mettent en scène, entre autres œuvres majeures de l’histoire des formes, la grenade, ce fruit étrange, entre fertilité, amour, luxure et mort dont l’art a fait l’objet et le lieu de l’incandescence de l’intime et de sa déhiscence.

Tous les soleils du monde frappent l’intime sous la cloison inane de l’étoffe du métal du cuir et de la chair. Et cet intime enfiévré par le rayonnement céleste du monde féconde et ajoute à la terre.

La cruauté généreuse des ciels passe le cuir pansé ou langé, fait que travaille une forge et rend à la terre le chemin et la marche dessus.

La peau passée, un champ des venins opère une révolution sur soi, s’attache à soi-même pour libérer la voie où frappe le jour.

Et va le pas.

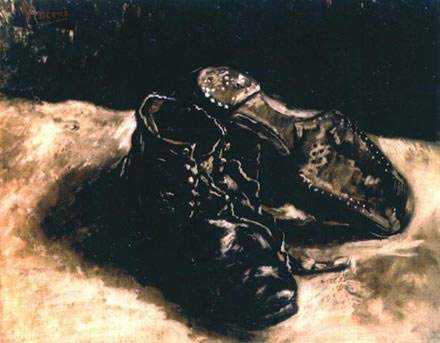

De toutes les paires de souliers peintes par Van Gogh, celle de 1887, qui tangue sur un plan de poudre bleue bondée de ciel dit ce qu'est la responsabilité du soulier.

Van Gogh en a peint les deux faces. Le coup de pied est assomption du rayonnement par le cuir qu'il travaille et traverse comme une terre.

La semelle est une grenade, les clous sont des graines qui germent dans la chaleur fauve d'un cuir orangé qui est muqueuse au feu intense.

Les lacets semblent figurer des racines vigoureuses et couleuvrines, gagnant les profondeurs d'un en-deçà du plan.

Et ces souliers cheminent, ils s'extraient de la nuit, ils sont inquiétés par les cahots du chemin satiné de poudre céleste.

Les souliers de Van Gogh sont le globe du monde.

Ils sont l’aliénation en forme du globe du monde.

Celui qui les chausse est l’être au monde. De celui qui les a ôtés, les souliers renouvellent éternellement la marche sous ciel, au feu séminal, sur une terre qu’engendre le dialogue fécond du feu et du cuir.

Cette marche qui est extraction au néant.

Commencement, engendrement, élan.

Récusés.

Les souliers de Van Gogh sont tout à la fois la saison, le fruit, la nuit, la glèbe.

Ils emportent au monde.

Ils portent le monde.

Ils emportent dans le monde comme le monde.

Comme l’escarpin rouge célibataire de la toile sans titre du peintre Henri Barande présentée à Paris lors de son exposition Nice to be dead de 2011, prêt à faire son chemin sur son grand néant rose.

Que le cirage soit obtenu à partir de l'ocre, de la cire d'abeille, du suif (le cirage à base de suif fut la cause d'holocaustes terribles dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle), de la sève de térébinthe, de la colophane, de la gélatine, de la craie (qui est en soi un cimetière marin), ou de ce noir animal qui résulte de la crémation en vase clos de l'os de la bête morte, il est en quelque sorte sacrifice, produit d'une nuit éternelle qui fait durée et incandescence. Le cirage est un sacrifice du monde qui fait que soit une constellation; il est un outil de réitération, un facteur de cycle, un printemps.

Le soulier est ciré afin que de la nuit s'extraie le globe du monde, cette ignition douloureuse qui traverse la nuit pour qu'un mouvement séminal et secret féconde le chemin et la marche.

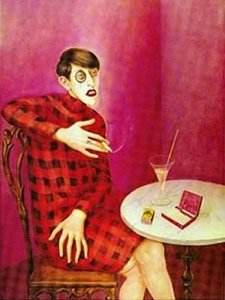

La journaliste Sylvia von Harden, peinte par Otto Dix, est amputée de ses chaussures (et ses bas plissent, au reste). Il y a dans cette absence comme le refus entêté de l'inscription dans le monde, comme l'affirmation arrogante et lasse d'une distinction.

Le soulier beau est une "péniche", sans rire, celle, par exemple, du Céline de Voyage au bout de la nuit :

"De loin, le remorqueur a sifflé; son appel a passé le pont, encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin... Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus."

Il emporte avec lui le monde, le laissant en l'état....

* Tous les textes sont issus de l'essai "Pour un dressing" d'Emmanuel Tugny, publié aux Editions Châtelet-Voltaire.

http://www.facebook.com/PourUnDressingEmmanuelTugny

A suivre pour la veste et le pantalon...