Une veste, oui, mais laquelle ?

José Clemente Orozco - Mural de Hidalgo - Guadalajara Mexique

"Pour un dressing" est un essai paru en 2011 aux éditions Châtelet-Voltaire. Emmanuel Tugny y explore, pièce après pièce, les éléments d'une garde robe masculine, assumant, au nom du rapport au corps et à l'histoire des formes plastiques et littéraires, l'exercice de la prescription subjective, d'un arbitrage des élégances à la Balzac (Traité de la vie élégante).

Amoureux des fringues, des fripes, des atours, "fashion victime" consentante, amateur, éclairé ou pas, d'art et de beaux textes, ce petit livre tissé précieux vous siéra. L'auteur, dans son inventaire d'un dressing, nous offre, en filigrane d'un discours élevé sur le vêtement, un défilé de références artistiques. Une sélection arbitraire et brillante que l'on déguste comme l'on inspecterait avidement le portant d'une collection vintage, réceptif à toute réjouissante réminiscence, petite jouissance sans conséquences ou mémorable découverte...

Pour le jeu et subjectivement, j'ai choisi certains passages, les habillant d'oeuvres signifiantes, la plupart du temps citées en référence dans le texte. J'effeuille ainsi en quatre billets les chapitres de ce livre singulier, qui décortique les pièces maîtresses de la garde-robe :

la chaussette, la chaussure, la veste et le pantalon.

Chapitre III- La veste ou la portée propre*

La veste, c’est la prise au vent.

Elle délimite les conditions d’un rapport conflictuel entre la carrure et l’espace et, ce faisant, elle détermine une encablure.

La veste n’est pas essentiellement traduction d’une relation du porteur de veste à la carrure. Ceci est sans intérêt autre que la vanité du rapport de soi à soi qui est à la promenade au monde ce que la personnification est à l’allégorie, le thème au prédicat.

Choisir d’endosser une veste, c’est, au sens fort, s’engager. C’est définir un angle de pénétration du jour, c’est se doter de voiles et de vergues pour l’entrée dans la matière élémentaire.

C’est choisir un mode de prise au vent.

Djamel Tatah

Un cliché de Robert Mapplethorpe dit beaucoup de cette portée du choix de la veste.

Un sexe noir au repos s’y extravase d’un pan de veste chair ouvert, sous un gilet boutonné, depuis un pan de chemise. (...)

Il ronchonne, il boude, il regimbe : une force le repousse vers sa gaine entrouverte.

Cette force, la veste l’a convoquée : elle boit le jour, elle boit ses forces. Elle est une ample voilure de couleur claire déboutonnée. Elle est aussi à distance de la carrure que possible.

Elle est conçue pour que les forces du jour s’y engouffrent et la rabattent ou la tiennent en arrêt.

Mais choisissant une veste, une veste, par exemple, du brillamment occulte Yohji Yamamoto, que lui aurait peut-être empruntée Nicolas Poussin pour son autoportrait de 1650 ou Juan de Parera pour comparaître devant Vélasquez, une veste à larges pans, une veste dégouttant de l’académie, une veste dont chaque fil est conçu, travaillé, pour embrasser la lumière éminente, le jour des jours, pour le dévorer comme on étreint un ami longtemps espéré, l’on peut à bon droit signifier l’assomption sereine de ces forces matérielles dont le vent peut bien être ici l’emblème, de ces forces dont l’éternité en l’être est de nature à renvoyer le cadavre qui va à sa nature de cadavre qui va.

Yohji Yamamoto

Nicolas Poussin - Autoportrait - 1650

Le Felt suit, de Joseph Beuys (1970) tire son élégance de ce déhanchement, de cet excès de coupe qui, non content de convier le monde au festin de la dévoration du corps qui « en est », se fait l’outil de la figuration de cet engloutissement.

La veste est ce par quoi passe le monde pour manger l’anatomie, c’est-à-dire pour en signifier la juste propriété.

La portée du corps est alors celle du monde vers lui. La veste de Beuys marque l’attente benoîte de l’avènement.

Joseph Beuys - Felt suit - 1970

Peut-être est-ce celle que porte le garde de Buchenwald effaré et sanglant photographié par Lee Miller, cette veste qui attend, comme celle de Beuys l’a attendue, la parole terrible et douce du monde qui dit l’équivalence en l’être des êtres ?

Elizabeth Lee Miller - Beaten guards begging for mercy Buchenwald - 1945

Mais il y a d’abord des vestes pour Mallarmé, des vestes faites pour que le corps reçoive du monde ses constellations, ses « circonstances éternelles », ses « lieux », ses « ombres enfouies dans la profondeur ».

Des vestes pour gainer le bras lanceur de ces dés qui consacrent le hasard.

Il y a des vestes pour Mallarmé, Manet en a peint une.

Portrait de Stéphane Mallarmé par Edouard Manet - 1876

Elles émargent à a même collection que la veste du Buste de Diego de Giacometti, de cette veste en fusion, de cette veste qu’un feu gauchit, tord, mêle à la peau, de cette veste mystique que bourrellent les forces ignées qui travaillent l’être, de cette veste si accueillante au matériel qu’elle épouse ses grondements, ses mille coagulations, réduisant le corps enserré à un presque rien de costume…

Alberto Giacometti - Buste de Diego 1954

Elle est la veste portée au monde relatif, celle qui dit du sujet le bel espoir de surgissement, de départ.

L’être étoile.

L’être lieu.

L’être nom.

L’être mesure des choses, l’être écart, l’être crise.

L’être critique.

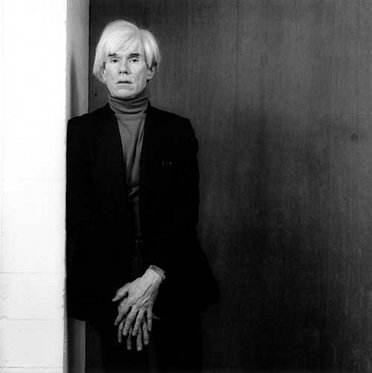

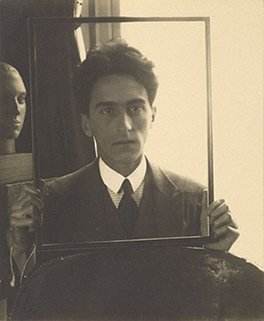

La veste d’Andy Warhol photographié en pied par Robert Mapplethorpe en 1983 ou des apparitions de Jamel Tatah est « vintage ».

Andy Warhol par Robert Mapplethorpe

Choisir sa veste, c’est choisir sa portée, son encablure en l’être du monde.

L’on peut « aller où il va », comme le faune en déroute de Mapplethorpe, en veste avantageuse, l’on peut y devenir objet, s’y aliéner en forme, s’y observer étant, en veste économe, comme le Cocteau de Man Ray.

Il est une œuvre qui dit tout de l‘importance du choix de la veste, au regard de la situation au monde du sujet, de sa portée, de sa prise au vent : L’exhibition du Rhinocéros Clara, de Pietro Longhi (c. 1751)

S’y trouvent en effet brutalement opposés, opposés avec une intensité féroce, le rhino Clara, broutant en son généreux drapé de nuit, en ses velours noirs lourds de matière et les personae, les masques, sur domino et capelines repliées, « aiguisées », redingotes étroites sous quoi dardent des yeux en rhino, des yeux geai, des yeux dénonçant, sous la belle fiction de distinction, l’appartenance à la nuit matérielle.

Veste de l’incréé, veste du vivant sur la scène, veste du créé, de l’acteur dans le public…

Sur quel plateau prendre le large ?

Les ciels ont suspendu des vestes : comme il vous plaira…

* Tous les textes sont issus de l'essai "Pour un dressing" d'Emmanuel Tugny, publié aux Editions Châtelet-Voltaire.

http://www.facebook.com/PourUnDressingEmmanuelTugny

A suivre le dernier épisode : le pantalon...