UFR Philosophie & Sociologie

Master II Philosophie politique et éthique

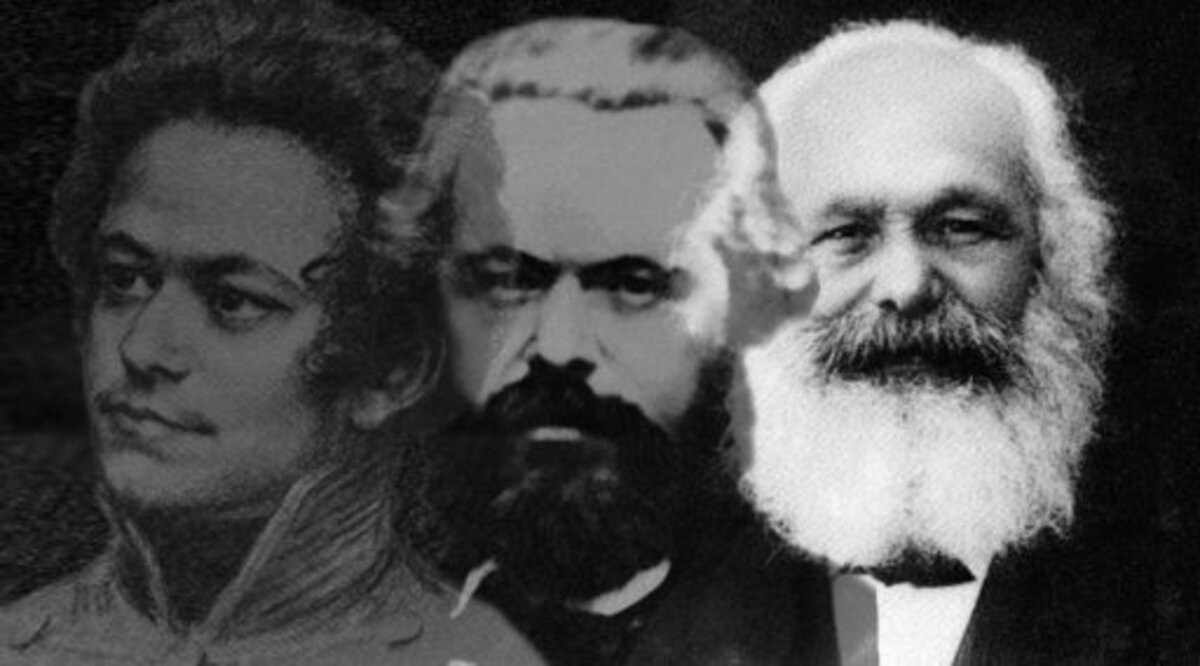

RÉVOLUTION ET DÉMOCRATIE DANS L’ŒUVRE DE KARL MARX

Sous la direction de M. Alain Renaut

Le défaut que vous pardonnez le plus : la crédulité.

Le défaut que vous détestez le plus : la servilité. [1]

Cependant il semble que la recherche de cette méthode générale soit une espèce de pierre philosophale pour les Botanistes, qu’ils ont tous cherchée avec des peines & des travaux infinis ; tel a passé quarante ans, tel autre en a passé cinquante à faire son système, & il est arrivé en Botanique ce qui est arrivé en Chymie, c’est qu’en cherchant la pierre philosophale que l’on n’a pas trouvée, on a trouvé une infinité de choses utiles ; & de même en voulant faire une méthode générale & parfaite en Botanique, on a plus étudié & mieux connu les plantes & leurs usages : seroit-il vrai qu’il faut un but imaginaire aux hommes pour les soûtenir dans leurs travaux, & que s’ils étoient bien persuadez qu’ils ne feront que ce qu’en effet ils peuvent faire, ils ne feroient rien du tout ? [2]

Introduction

1) Vue d’ensemble de l’œuvre de Marx

« Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui pensent. [3] » Ce propos liminaire de La Bruyère, certes sciemment provocateur, définit le caractère circulaire de l’histoire de la pensée, intrinsèquement itérative, du moins dans ses thématiques. Et, dans le cadre de tout travail sur Karl Marx, un tel rappel est tout à fait programmatique : est-il possible de dire quelque chose de nouveau sur l’Homme et son Œuvre, quand, comme le remarque judicieusement Raymond Aron, une vie entière ne suffirait pas à parcourir l’ensemble de ses écrits et de leurs exégèses aussi foisonnantes que contradictoires ?

Il n’est pas question que quelqu’un puisse avoir lu toute la littérature sur Marx. Si on attendait d’avoir soi-même lu tout ce qu’on a écrit sur Marx avant d’écrire, on mourrait certainement avant d’avoir achevé les études préparatoires. [4]

Lorsque tout a été dit – tout et son contraire –, y a-t-il encore de la place pour de nouvelles analyses, de nouvelles théories, de nouvelles lectures « ultimes » de l’œuvre de Marx ? La sursaturation du corpus marxien [5] ne devrait-elle pas sainement dissuader toute nouvelle parole ?

Le terme même d’exégèse que nous utilisions est parfaitement approprié, le corpus marxien, par l’importance qu’il a occupée dans l’histoire moderne et, dans une certaine mesure, continue à occuper de nos jours, ne pouvant se comparer qu’aux textes sacrés des trois principales religions monothéistes. Emboîtant le pas à Albert Camus qui, déplorant le fait que « [d]epuis vingt siècles, la somme totale du mal n’a pas diminué dans le monde. Aucune parousie, ni divine ni révolutionnaire, ne s’est accomplie [6] », nous invitait cependant à ne point délaisser « ce prophète de la justice sans tendresse qui repose, par erreur, dans le carré des incroyants au cimetière de Highgate [7] », Simone Weil en fait également le constat :

le matérialisme tout entier, en tant qu’il attribue à la matière la fabrication automatique du bien, est à classer parmi les formes inférieures de la vie religieuse (…) Le marxisme est tout à fait une religion, au sens le plus impur de ce mot. Il a notamment en commun avec toutes les formes inférieures de la vie religieuse le fait d’avoir été continuellement utilisé, selon la parole si juste de Marx, comme un opium du peuple. [8]

Ces constats, ces protestations de lucidité, de bonne foi et d’humilité [9] face au corpus marxien sont-elles-mêmes un poncif, et se trouvent, en des formulations différentes mais équivalentes, dans l’Introduction de tous les nouveaux travaux sur Marx. Il n’est pas une citation de Marx ou sur Marx, si obscure et marginale soit-elle, si abusif et anachronique qu’en fût le rapprochement – à l’instar de nos propos liminaires, qui n’ont évidemment pas été composés pour Marx – avec le corpus marxien, qui ne soit devenue un truisme, un « classique », une nouvelle pierre angulaire du marxisme dans son ensemble, la clef ultime de son interprétation. Et, bien entendu, comme nous en fournissons l’exemple, cela n’a jamais empêché d’enthousiastes novices de s’engager sur ce sentier battu et rebattu, s’affirmant conscients de cet état de fait, mais ne s’en exposant pas moins au reproche d’inconséquence que lançait Epicure dans un autre contexte [10].

Certaines difficultés de cette recherche sont donc inhérentes à tout travail sur Marx, du fait de la nature et de l’extraordinaire densité du corpus marxien, de sa postérité, et de l’évolution constante de sa pensée. Depuis les coupures althussériennes entre le Marx de jeunesse et celui de la maturité, la plupart des commentateurs de Marx ont souligné le problème de la sélection des écrits de Marx, processus qui peut entraîner des conclusions contradictoires pour notre sujet : par exemple, en se basant sur Les luttes de classe en France, il sera possible de soutenir l’idée d’un Marx anti-démocratique, alors que la Critique de la philosophie politique de Hegel ou La Guerre civile en France peuvent laisser entendre le contraire. Afin de pallier les différents problèmes de périodisation des écrits, nous considèrerons essentiellement les ruptures que constituent 1848 (l’échec des grandes révolutions européennes, cuisant pour Marx) et 1871 (l’échec de la Commune, dont il avait prévu l’annihilation, mais tira des leçons cruciales), et nous nous efforcerons de montrer l’évolution de la pensée de Marx, conformément à la recommandation d’Etienne Balibar :

Plus que d’autres, Marx a écrit dans la conjoncture. Un tel parti pris n’excluait ni la ‘patience du concept’ dont parlait Hegel, ni la rigueur des conséquences. Mais il était à coup sûr incompatible avec la stabilité des conclusions : Marx est le philosophe de l’éternel recommencement, laissant derrière lui plusieurs chantiers... Le contenu de sa pensée n’est pas séparable de ses déplacements. C’est pourquoi on ne peut, pour l’étudier, en reconstituer abstraitement le système. Il faut en retracer l’évolution, avec ses ruptures et ses bifurcations. [11]

De même, nous privilégierons, lorsqu’il s’agira de rendre un verdict sur la nature de la théorie proprement marxienne, les œuvres de maturité aux œuvres de jeunesse. Sans adopter une vision marxiste, nous reconnaîtrons à Marx une sûreté de diagnostic dans ses choix, et nous privilégierons les œuvres et articles publiés de son vivant, ainsi que ses lettres, aux écrits et manuscrits posthumes : il serait par trop excessif d’appliquer à Marx lui-même son propre mot selon lequel « On ne juge pas un individu sur l’idée qu’il a de lui-même. [12] » Pour cette même raison, nous ne distinguerons pas les écrits de Marx de ceux d’Engels qui furent publiés de son vivant [13], Marx lui-même ne s’étant jamais démarqué de son collaborateur.

Enfin, conformément à la pratique même de Karl Marx [14], et afin d’éviter l’écueil des fausses idées reçues, nous citerons systématiquement les extraits des œuvres de Marx dont il sera question, privilégiant la lettre de ses écrits à ses nombreux et prolifiques exégètes, en s’efforçant cependant de mentionner les marxistes ou marxologues qui ont, avant nous, exprimé les interprétations et jugements du marxianisme auxquels nous nous rangerons, non pas comme un argument d’autorité, mais par honnêteté intellectuelle. Une telle rigueur, indispensable, pourra paraître laborieuse et impersonnelle, mais nous avons dû, malgré nous, nous rendre à ce qui nous avait été présenté comme une évidence : il est très difficile de dire quelque chose de nouveau sur Marx.

Une autre difficulté tient à la postérité du marxisme, notamment à l’inspiration marxienne de la révolution russe et à sa dérive totalitaire : sans lire anachroniquement les concepts de « dictature du prolétariat » en les rapportant systématiquement à la « dictature du parti » de Lénine ou à la terreur stalinienne, ou rejeter d’emblée, tout aussi dogmatiquement, l’analogie entre marxisme et régime soviétique, il conviendra d’en explorer, en se fondant sur un inventaire rigoureux des occurrences de cette notion dans le corpus marxien, les différentes interprétations qui ne font pas violence à la lettre des écrits de Marx. [15]

Ainsi précisons-nous, et c’est là une prémisse nécessaire, que ce travail ne se présente pas comme proprement original, ni dans son objet d’étude, ni dans sa démarche, ni même dans sa genèse : comme Aron en son temps, nous espérions naïvement trouver dans les analyses historiques et économiques de Marx « la confirmation du socialisme [16] ». Nous essaierons d’être fidèles à ce dessein dans la mesure où il ne fait pas violence à la lettre et à l’esprit du texte marxien : c’est dans cette perspective que nous établirons avant tout une conception de la révolution légitime en nous fondant sur les philosophes républicains classiques, ce qui nous permettra de considérer la compatibilité de la pensée marxienne avec les principes démocratiques, et que nous nous efforcerons, dans le premier parcours, de concilier sa vision avec les exigences démocratiques.

2) Révolution et démocratie : pertinence de cette grille de lecture

A - Cohérence interne

Il n’est pas nécessaire de rappeler l’influence considérable qu’ont eue, et que, dans certains milieux, continuent d’avoir, l’œuvre et la pensée de Karl Marx, ni d’énumérer les innombrables exégèses qu’elles ont suscitées, tant du côté de ses plus ardents partisans que de celui de ses plus farouches et irréductibles contempteurs. Pour les uns, Karl Marx est l’apôtre de la libération des peuples, tandis que pour les autres, sa doctrine ne mène qu’à son asservissement. Ainsi, consciemment ou inconsciemment, les verdicts rendus sur le marxisme le furent-ils souvent sur la base de sa compatibilité avec les libertés individuelles, notamment celles qui constituent le socle théorique de nos démocraties modernes.

Confrontées au marxisme, les notions de révolution et de démocratie suscitent des réflexes de pensée aussi systématiques que réciproquement contradictoires : il paraît tout aussi incongru d’explorer le corpus marxien à l’aune de la question de la démocratie, sinon marginale, du moins seconde dans l’œuvre de Marx [17], et par ailleurs incriminée par l’épithète flétrissant de bourgeoise, qu’il semble tautologique de lui poser la question fondamentale des révolutions, « locomotives de l’histoire [18] », le projet marxien visant (et/ou prédisant : il faudra trancher ce dilemme entre naturalisme et volontarisme) au renversement révolutionnaire de la société bourgeoise, à la destruction de l’appareil d’Etat et à l’établissement d’une société communiste égalitaire où disparaissent les classes sociales. Il sera donc indispensable d’établir le caractère programmatique de ce rapprochement, et d’en explorer les différentes modalités.

Dans la conception marxienne, dialectique de l’histoire, l’articulation entre révolution et démocratie est cruciale : les antagonismes de classe, principe moteur de l’histoire, s’expriment à travers un processus de luttes et de révolutions qui bouleversent les rapports de force en présence, renversant perpétuellement, sans les faire disparaître, les schémas de domination, mais faisant accéder à la sphère de la société civile des masses toujours plus importantes. Ce mouvement historique tend ainsi inéluctablement vers la forme démocratique, dont Marx prédit justement le triomphe. Ce premier rapport téléologique de réciprocité est d’autant plus pertinent qu’à l’époque de Marx, le système politique dominant étant monarchique, la démocratie y est impensable sans révolution.

Cependant, cette phase « démocratique » – du moins dans l’acception que la modernité a donnée à cette forme de gouvernement – n’est pas l’étape ultime du développement historique dans la vision marxienne, la démocratie bourgeoise devant ensuite être renversée en vue de l’établissement du communisme. Au cours de ce processus révolutionnaire, le caractère crucial de la « dictature du prolétariat », nominalement aux antipodes de la démocratie, peut laisser entrevoir que le rejet du principe démocratique est consubstantiel au marxisme, et que celui-ci est voué, comme l’Etat, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze [19]. Le rapport entre révolution et démocratie deviendrait-il ultimement antagonique ? C’est seulement en élucidant la nature de l’articulation entre démocratie et révolution que nous pourrons déterminer le caractère foncièrement démocratique ou anti-démocratique de la pensée de Marx.

Il ne s’agit pas dans ce travail de recherche d’établir une grille de lecture générale du marxisme et de ses tenants et aboutissants, tâche trop ardue et trop vaste qui exigerait au moins une thèse, mais de s’attacher à étudier ce que peut être la position du marxisme vis-à-vis de la démocratie. Marx, penseur révolutionnaire par excellence, donne comme tâche prioritaire au prolétariat la conquête de la démocratie (dès le Manifeste Communiste) mais ce n’est pour lui que l’étape indispensable à « la bataille définitive entre les classes [20] » qui doit aboutir au communisme : dans L’Idéologie allemande, la démocratie est en ce sens ravalée, avec la monarchie et l’aristocratie, au rang des « formes illusoires (…) dans lesquelles les luttes des différentes classes entre elles sont menées [21]. »

Cette conception peut expliquer la participation de Marx à un journal comme la Nouvelle Gazette Rhénane, organe de la démocratie allemande et européenne, et ses dissensions avec Proudhon, qui considérait notamment que « Ce qu’il y a de plus arriéré, de plus rétrograde, en tous pays, c’est la masse, c’est ce que vous appelez la démocratie. [22] » Mais une lecture minutieuse de l’œuvre marxienne nous amène à considérer la vision de Marx sous un autre jour : la démocratie n’est critiquée que par l’exemple, n’ayant existé, selon Marx, que de manière corrompue, une démocratie prolétarienne étant possible. Cependant, la question de la nature, de la teneur démocratique de son dépassement, le communisme, reste ouverte.

B - Cohérence externe

Le modèle démocratique, et plus précisément le modèle occidental, est de nos jours – et bien qu’il soit en pleine crise – communément considéré comme le système politique le moins injuste, le plus propice à la réalisation des libertés individuelles. Dès les diatribes féroces contre la démocratie bourgeoise que l’on peut découvrir dans des œuvres comme Les luttes de classe en France, Marx vilipende à maintes reprises la démocratie, mais, de manière intéressante, ne s’attaque qu’à sa forme substantivée, vouant aux gémonies la démocratie bourgeoise, sociale, ou même vulgaire : ces termes sont récurrents dans certaines de ses œuvres. Peut-on légitimement en conclure que Marx est foncièrement antidémocrate ? Il faudra également établir une définition exhaustive du concept de démocratie, et considérer la pertinence des critiques que formule Marx à son égard : les dérives qu’il dénonce, si elles sont réelles, sont-elles inhérentes au concept même de démocratie, correspondent-elles à ses tendances structurelles fondamentales, ou sont-elles seulement accidentelles, résiduelles ?

L’enjeu en est considérable pour notre modernité où, du moins, la prééminence généralisée de l’économie sur le politique semble avoir confirmé certaines analyses marxiennes. Le modèle capitaliste de l’économie de marché est en effet triomphant, et sa logique propre prime dans les pays dits démocratiques – et même dans nombre de régimes autoritaires. Marx nous permet-il encore de penser nos sociétés capitalistes modernes et, plus fondamentalement, ses crises ? Par ailleurs, la désaffection croissante des masses pour la démocratie représentative, sans forcément correspondre à une remise en cause profonde du modèle parlementaire, nous amène à nous poser la question d’une forme de gouvernement alternative, dont le caractère serait plus authentiquement démocratique : Marx nous permet-il de concevoir un tel modèle, ou sa théorie est-elle irréductible aux principes démocratiques ?

3) Plan

Pour résoudre ces interrogations cruciales, deux parcours seront nécessaires : reconstituer l’analyse marxienne de la démocratie, et évaluer la phase révolutionnaire de la dictature du prolétariat et du communisme à l’aune des principes démocratiques.

Préalablement, il sera indispensable d’établir fermement, dans un parcours préliminaire, que contrairement à une idée reçue tenace, les notions de démocratie et de révolution, et ce bien en dehors du cadre marxien, n’ont de contradictoire que leur apparence, et que les penseurs républicains pré-marxiens avaient déjà théorisé la dialectique dans laquelle interagissent ces deux notions. Comme nous le verrons, même les démocraties modernes établissent un droit à l’insurrection populaire en cas d’usurpation du pouvoir par une faction illégitime. Il s’agira donc pour nous d’établir les fondements de la révolte légitime, afin de pouvoir poser au corpus marxien la question de la légitimité de la violence révolutionnaire qu’il prédit et/ou préconise, et d’établir si sa théorie des révolutions s’inscrit dans le cadre démocratique. Plus généralement, nous ne manquerons pas de montrer que bien des analyses et thématiques considérées parfois comme exclusivement marxistes ne laissent pas d’avoir des racines et des ramifications dans les théories libérales et républicaines modernes et contemporaines.

Premier parcours : la conception marxienne de la démocratie

Nous reconstituerons ici l’analyse marxienne de l’idée démocratique. Cette recherche se heurtera à un problème spécifique, à savoir l’absence de formalisation, de théorisation générale explicite de la démocratie dans l’œuvre de Marx, qui, étant entièrement orientée vers la praxis, fait souvent l’économie des définitions conceptuelles, et ne considère que l’exemple des différentes formes historiques de la démocratie, sans adresser directement le principe démocratique lui-même : peut-on, à partir de son œuvre, énoncer une théorie marxienne de la démocratie, ou faut-il se contenter d’une vision du politique ? Marx ne critique pas nécessairement la démocratie en tant que telle, mais il dénonce les limites de ses incarnations, notamment la démocratie bourgeoise, ce qui tempèrera nos conclusions sur la nature foncière de sa pensée. S’il reconnaît à la démocratie le mérite de l’émancipation politique du prolétariat, il déplore que celle-ci ne soit qu’illusoire et formelle, ne s’étendant pas au système économique des besoins, la sphère authentique de la société civile, et constituant par là une forme d’aliénation.

Cette analyse est indissociable de celle de l’Etat, qui, pour Marx, même sous sa forme démocratique, n’est pas tant un indispensable outil de compromis, nécessaire pour établir l’intérêt de la majorité à travers la somme – arithmétique ou géométrique – contradictoire des intérêts particuliers, que le moyen par lequel la classe dominante exerce son exploitation sur la société. Les dérives et manquements de la démocratie que Marx dénonce, s’ils sont réels, sont-ils les corollaires directs du concept même de démocratie ? L’émancipation humaine qu’il appelle de ses vœux est-elle une radicalisation sociale de la démocratie, la simple négation de la négation qui consistait à substituer l’intérêt du capital à l’intérêt général, ce qui entraînerait une identité entre communisme et « vraie démocratie [23] » ? Faut-il considérer qu’en sacrifiant la forme démocratique – du moins celle que nous connaissons –, Marx en réalise toutefois le contenu essentiel ? Ou bien doit-on considérer que si, comme l’affirme Marx, la démocratie est l’essence de toute constitution comme le christianisme est l’essence de toute religion, la démocratie, comme la religion, est également vouée, à disparaître jusque dans ses principes, et n’a pas sa place dans le système communiste post-révolutionnaire ?

Il faudra enfin interroger le rôle historique dévolu au prolétariat à l’aune de la composante quantitative inhérente à la notion de démocratie : quelle est la représentativité du prolétariat ? Est-elle quantitative, ou seulement qualitative, déterminée par le potentiel révolutionnaire de cette classe ? Son universalité est-elle réelle ou illusoire ? Cette question, cruciale à notre époque, se pose déjà du temps de Karl Marx : si le prolétariat y était majoritaire dans un pays comme l’Angleterre, il était largement surclassé en France par la paysannerie. La nature problématique de la question de la représentation chez Marx est parfaitement illustrée par son attitude vis-à-vis du suffrage universel : bien qu’il y reconnaisse une importante conquête pour le prolétariat, un des principaux mérites qu’il lui reconnaît est de porter au pouvoir le peuple réel, et, par là même, d’exacerber, de déchaîner la lutte des classes, et d’accélérer la conflagration finale, conception éminemment problématique de la démocratie. Cette revendication répond-elle à un fond authentiquement démocratique de la vision marxienne, ou n’est-elle qu’instrumentale, en ce qu’elle permettrait au prolétariat de se servir de la tribune parlementaire pour faire avancer sa cause, imposer des réformes sociales et se structurer en tant que classe avant d’évincer la bourgeoisie ? Nous nous demanderons si la théorie marxienne des alliances de classe peut nous permettre d’assimiler de manière conséquente la majorité du peuple aux prolétaires.

Second parcours : la dictature du prolétariat et la société communiste

Dans la terminologie marxienne, les révolutions sont dues aux antagonismes de classe, qui s’expriment dans la contradiction entre forces et rapports de production et la lutte pour la conquête du pouvoir. Même si ces deux aspects sont inextricablement mêlés, il y a chez Marx deux modèles de révolution : une révolution politique et démocratique, que Marx caractérise comme bourgeoise, et une révolution sociale, communiste, qui passe par la dictature du prolétariat. La notion de révolution s’applique à tout changement de régime politique, qu’il soit violent ou non, et également à tout soulèvement populaire, qu’il aboutisse ou non à un changement de régime. La dictature du prolétariat s’exerce-t-elle dans le cadre des institutions démocratiques, par le biais du suffrage universel qui porte au pouvoir ses représentants (auquel cas on a affaire à une « démocratie prolétarienne », par opposition à la « dictature de la bourgeoisie » qui s’exerce lorsque ses membres sont majoritaires), ou par la violence et la terreur de la « critique des armes » ? Dans ce dernier cas, quelle est la légitimité de la révolution prolétarienne après la conquête de la démocratie ? Cette dernière question, que Marx ne pose évidemment pas explicitement, est cruciale pour notre modernité.

Ainsi, une attention particulière sera attachée au concept de dictature du prolétariat, qui a fait couler beaucoup d’encre : faut-il voir là un verdict sans appel quant au caractère anti-démocratique (voire totalitaire, si l’on considère que le stalinisme est resté fidèle au marxisme) de la pensée marxienne, ou bien faut-il considérer que selon Marx, la démocratie n’étant de fait rien d’autre que la dictature de la bourgeoisie, instaurer la dictature du prolétariat ne serait rien d’autre que renverser la tyrannie de la minorité possédante et rendre le pouvoir à la majorité du peuple, projet éminemment démocratique ?

Bien évidemment, il faudra tenir compte à la fois du caractère provisoire de cette dictature dans la pensée de Marx, qui ne doit exister que le temps de mettre fin à l’Etat et avant l’avènement de la société communiste, celle-ci n’étant décrite que succinctement dans la Critique du programme de Gotha, et de ses conceptions de la démocratie comme supercherie qui assimile l’intérêt du capital à l’intérêt général.

Il faudra également établir si la relation entre violence et révolution est nécessaire dans la vision de Marx, et pour ce faire déterminer le sens de l’évolution de ses doctrines révolutionnaires, telle celle de la « révolution permanente », et de celle des différentes mesures qu’il prône durant la phase transitoire de la « dictature du prolétariat » (celles de l’après-Commune ne sont plus celles du Manifeste) : va-t-elle dans le sens d’une conciliation avec l’idée démocratique ? C’est ce que semble suggérer le fait que de plus en plus, Marx évoque l’idée de transition pacifique vers le socialisme, notamment pour les pays anglo-saxons, Engels l’envisageant même à la fin de sa vie dans le cadre français, et allant jusqu’à considérer la « république démocratique » comme « la forme spécifique de la dictature du prolétariat [24] ». Mais qu’en est-il du respect des minorités, notamment de la bourgeoisie, lors de la phase d’affrontement de ces classes précédant leur fonte en une classe unique égalitaire : la démocratie s’étend-elle à eux, où est-elle limitée au prolétariat ? Est-ce là une démocratie totale ou partielle ? La subsistance de l’appareil d’Etat dans cette phase transitoire est en effet la preuve que les rapports de domination ne cessent pas.

Il conviendra enfin de considérer la société communiste telle que l’entend Marx, sans classes, sans conflit d’intérêts, ce qui sera ardu : en effet, seules quelques phrases éparses dans la Critique du programme de Gotha, le Manifeste ou le Capital caractérisent directement ce que sera cette société, à travers des formules sujettes à diverses interprétations (« De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », « du gouvernement politique des hommes à une administration des choses et à une direction des opérations de production [25] », etc.). Grâce à la description en creux de la société communiste à travers la dénonciation des déficiences de la société bourgeoise auxquelles celle-ci doit remédier (propriété privée des moyens de production, déterminisme social de la place dans la société, salariat, etc.), il sera possible de proposer des pistes de réponses à ces interrogations. Il ne s’agira pas tant d’évaluer la viabilité d’une telle société que de se demander dans quelle mesure une telle organisation, sinon arithmétiquement égalitaire, du moins tendant à l’uniformisation des individus, peut être démocratique : ne sacrifie-t-elle pas, au nom de la satisfaction des besoins premiers de l’individu, le droit essentiel à l’auto-détermination, la maîtrise humaine du devenir ?

Ce sujet, qui peut sembler un peu trop marginal du fait du caractère second de la notion de démocratie dans l’œuvre de Marx, n’implique pas une connaissance préalable érudite du marxisme, bien au contraire : il permettra justement, en confrontant les théories de Marx à quelque chose d’acquis dans le monde moderne, à savoir la démocratie, d’avoir une idée de sa validité, en ces temps difficiles de crise globale du capitalisme et du modèle occidental. En considérant Marx comme un reliquat du passé ou comme le prophète de l’avenir, il n’est pas possible de l’inscrire dans le présent. Par le parcours thématique de l’œuvre de Marx qu’il implique, ce sujet nous permettra de nous familiariser avec la pensée d’un auteur que l’on croit trop souvent connaître sans l’avoir lu.

Ce travail se conclura par une évaluation du marxisme, qui se formulera par cette question : que peut-on sauver du marxisme ?

Telles sont les différentes interrogations auxquelles devra répondre notre analyse.

Parcours préliminaire : la démocratie peut-elle s’accommoder de la révolte ?

Avant-propos

[Le] droit à la révolution est le seul « droit historique » réel, le seul sur lequel reposent tous les États modernes sans exception (…) Le droit à la révolution est ancré de façon si inébranlable dans la conscience universelle que même le général von Boguslawski fait dériver de ce seul droit du peuple le droit au coup d’État qu’il revendique pour son empereur. [26]

Si, de prime abord, un tel propos peut être considéré comme proprement marxien, du fait de l’antécédence chronologique et de la précellence axiologique qu’il accorde au « droit de révolte », ce droit se concevant avant tout comme un droit naturel, voire, dans la vision de Marx, comme une responsabilité historique dont le prolétariat devrait se ceindre pour conquérir le pouvoir et renverser l’Etat, garant du droit positif, il convient de préciser qu’une telle conception, contrairement à ce que l’on pourrait croire, est profondément inscrite dans la tradition philosophique classique et républicaine. C’est ce que cet excursus nécessaire se propose de démontrer.

Le rapport entre les notions de révolution et de démocratie est particulièrement riche, que ce soit philosophiquement ou même historiquement : comme le souligne le propos d’Engels, la genèse de toute démocratie est à rechercher dans une ou plusieurs révolutions, celles-ci ayant effectivement un rôle fondateur. Du reste, si, de nos jours, la démocratie est considérée comme un acquis, du moins dans le monde occidental, il en allait tout autrement à l’époque de Marx, qui dès le Manifeste communiste, affirmait que « le premier pas dans la révolution ouvrière est la montée du prolétariat au rang de classe dominante, la conquête de la démocratie [27] », nous rappelant ainsi que la démocratie était alors inconcevable sans révolte, voire sans révolution violente, dont la légitimité va de soi, car le soulèvement est précédé par une période où le peuple était privé de tout exercice du pouvoir politique.

La question qui se pose alors est la suivante : la théorie de la révolution que propose Marx, ou, plutôt, celle-ci étant évolutive, les différentes théories de la révolution qu’il prône alternativement entrent-elles dans le cadre des révolutions légitimées par les théories républicaines ? Y a-t-il un apport, une modulation proprement marxienne de la dialectique qui régit les rapports entre les notions de révolution et de démocratie ? Il nous a apparu opportun d’analyser préalablement les différentes théories républicaines de la révolution, dans une visée d’exhaustivité qui nous permettra de distinguer l’aspect proprement marxien de sa théorie, afin de pallier les idées préconçues tenaces qui tendent à exclure intrinsèquement les deux notions, et une certaine tendance à attribuer à Marx des théories qui, originellement, ne sont pas les siennes, et qu’il a simplement théorisé à sa manière – à l’exemple du thème saint-simonien de l’administration des choses remplaçant le gouvernement des personnes, ou même de la lutte des classes [28].

Ce parcours préliminaire nous permettra d’avoir une esquisse fidèle de l’horizon théorique dans lequel s’inscrit la perspective marxienne – c’est pourquoi il se concentrera essentiellement, par équité et cohérence intellectuelle, sur les théories antérieures au marxisme, évitant ainsi l’écueil d’un jugement anachronique de sa pensée.

Introduction

L’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte des classes. Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et Compagnon, en un mot : oppresseurs et opprimés, se sont trouvés en constante opposition ; ils ont mené une lutte sans répit, tantôt déguisée, tantôt ouverte, qui chaque fois finissait soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la ruine des diverses classes en lutte. [29]

Ce succédané concis de l’histoire de l’humanité, au-delà de son caractère polémique [30], ne trahit pas, c’est le moins que l’on puisse dire, l’importance considérable des révoltes, voire des révolutions – distinction sur laquelle nous reviendrons – dans l’histoire des hommes, dans la genèse même et dans le façonnement des sociétés modernes, avec une importance cruciale, il faut le noter, dans les sociétés démocratiques, qui, le plus souvent, ont une histoire sociale plus mouvementée, plus chargée de bouleversements sociaux que les régimes autoritaires, et doivent leurs acquis mêmes aux révoltes passées. De fait, le rapport du pouvoir, de l’autorité en place à la révolte est ambigu, et même œdipien : souvent, il lui doit son existence, et elle est donc en cela fondatrice ; mais il redoute, et par conséquent se prémunit implacablement contre toute nouvelle révolte, qui signifierait inéluctablement sa fin. Entre reconnaissance vitale et crainte mortelle, les régimes politiques, même démocratiques, ont donc une attitude ambivalente vis-à-vis de la révolution : comportant intrinsèquement une clause implicite de survie, ils encadrent les remous sociaux et le champ de la contestation politique, ce qui pose, dans le cadre des sociétés démocratiques pour le moins, la question de la liberté des individus, de la préservation de leurs droits fondamentaux. La question prend donc toute son ampleur lorsqu’on la pose en ces termes : la révolte peut-elle être un droit reconnu dans les sociétés démocratiques ?

Afin de traiter ce problème de manière exhaustive, une définition de la démocratie est nécessaire. Cette notion ayant une dimension insondable, nous nous contenterons de reprendre la définition qu’en donne Lalande, nous proposant pour la suite d’affiner plus avant, tant dans le concept que dans la pratique, l’essence de la démocratie. Nous la considèrerons donc comme

[L’] Etat politique dans lequel la souveraineté appartient à la totalité des citoyens, sans distinction de naissance, de fortune ou de capacité. [31]

L’implication traditionnelle d’une telle définition, qui fait du peuple dans son ensemble le gouvernant (l’auteur des lois) et le gouverné (cf. la formule de Lincoln du « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple »), est la présence effective d’une représentation légitime du peuple, traduite par le suffrage universel – qu’il soit direct ou indirect, cette définition embrassant plusieurs applications constitutionnelles. De plus, plusieurs distinctions s’imposent, les termes de révolte et de droit ayant plusieurs acceptions, et comprenant plusieurs dimensions. Le soulèvement se distingue doublement, par son ampleur (l’ampleur des bouleversements désirés et/ou causés) et par son amplitude (parle-t-on du soulèvement d’une majorité ou d’une minorité ?) : la révolte n’est pas la révolution, l’émeute n’est pas l’insurrection. La révolte a un caractère limité et ponctuel, restreint à une revendication particulière telle la faim, les mauvaises conditions de travail, etc. ; elle se fait contre une loi ou un état de fait, présumés injustes, ou contre les légats de la puissance publique. La révolution, quant à elle, est un soulèvement du peuple, ou d’une partie du peuple (quelle que soit sa représentativité, sa proportion ; il n’est ici question que de l’ampleur du mouvement, quant aux troubles causés et au succès de l’entreprise) contre le gouvernement, le régime politique en place, les institutions, visant à les changer en profondeur, voire à renverser l’ordre établi au profit d’un nouvel ordre présumé meilleur. Mais la distinction la plus pertinente est la suivante : l’émeute, comme le distingue Victor Hugo avec éloquence dans Les Misérables au sujet des événements du 5 Juin 1832 [32], est le mouvement illégitime de la fraction contre le tout, dans laquelle un individu ou un groupe d’individus s’insurgent, au mépris de la loi, contre ses gardiens ; l’insurrection, qui a la force du droit, est le mouvement du tout contre la fraction [33]. Quant au droit, il recouvre deux significations essentielles : d’une part, le droit positif, ou, dans la terminologie aristotélicienne, la « loi particulière » qui se définit par la conformité à un corps normatif de lois qui régissent et permettent la coexistence paisible entre les individus, avec pour garant l’Etat, chargé de l’implémenter ; d’autre part, le droit naturel ou « loi commune », universelle, qui se définit par rapport à la morale, et dont chaque individu est le dépositaire et le garant. Ces deux dimensions peuvent se retrouver conjointement dans des textes comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est là l’éternel et classique conflit entre les lois écrites et les lois non écrites, entre la légalité et la légitimité, entre Antigone et Créon.

Ainsi sont posées les bases de la question du soulèvement juste : est-il régi par le droit naturel ou par le droit positif ? Implique-t-il des critères qualitatifs ou seulement quantitatifs ? Y a-t-il complémentarité ou conflit entre ces différentes dimensions et acceptions, primauté de l’une sur l’autre ou strict équilibre entre elles? Ces relations, une fois définies, sont-elles universellement applicables ou conjoncturelles ? Y a-t-il de la place, dans un Etat, pour une prise d’armes par le peuple ou une partie du peuple ? Un tel droit peut-il exister (possibilité pratique) ? Est-il souhaitable, que ce soit d’un point de vue éthique ou pragmatique ?

Nous établirons dans un premier temps le caractère contradictoire d’un tel droit, qui recoupe en cela l’opposition entre droit naturel et droit positif. Ensuite, en posant la question de la responsabilité individuelle et collective des individus, nous nous demanderons si l’esprit de révolte peut devenir simultanément un devoir civil et moral, un mot d’ordre comparable à celui qui clôt le Manifeste Communiste de Marx.

I - Droit naturel et droit positif

A. Une notion contradictoire

Un premier constat s’impose : l’idée même d’un droit de révolte, malgré sa consistance théorique, a quelque chose de contradictoire lorsqu’on envisage pragmatiquement son exercice. Un droit reconnu par la loi, « écrit », et qui serait cependant dénié à un individu ou à un groupe d’individus – nous ne disons pas de citoyens, car contrairement à ce qu’affirme Victor Hugo, le cadre démocratique n’est pas le seul Etat de droit, les pays démocratiques ne sont pas les seuls fondés en justice : même dans des Etats monarchiques, voire féodaux, un sujet pouvait, dans une certaine mesure, faire exercer ses droits par un recours auprès des autorités juridiques compétentes, droits pouvant être reconnus et implémentés de manière parfaitement pacifique et légale, et ce malgré d’évidents abus – semblerait vain et gratuit, car on conçoit mal un gouvernement inique céder le pouvoir sur le simple rappel de cet article. Dans le cadre de la révolte, qui implique un soulèvement insurrectionnel contre l’autorité en place, la rationalité juridique ne peut permettre que le pouvoir en place n’oppose pas une résistance farouche à toute tentative de le déposséder de son « monopole de la violence [34] », qui définit l’Etat selon Max Weber, et ce non seulement dans le cadre d’un régime despotique – où la question ne se pose pas vraiment, la notion même de droit y étant de fait bafouée – mais même dans un Etat démocratique moderne : que la société soit démocratique ou non, le système de gouvernement établi de fait est le seul qui soit habilité à recourir à la coercition [35]. L’individu peut certes recourir à la violence pour défendre sa personne dans le cadre d’une agression, ce que Weber prend en compte, mais cela ne sort pas du cadre légal. Le recours à la violence contre l’autorité en place ou ses représentants (police, armée) est assimilé à une rébellion, quelles que soient les circonstances, et est passible des plus lourdes sanctions. Un Etat qui prescrirait, ou du moins tolèrerait la révolte se renierait, et bafouerait sa finalité qui est d’assurer la coexistence pacifique entre les individus, leur sécurité et leur bien-être. Ce serait là l’extinction totale du droit. Ainsi, il semble que la révolte ne soit que de l’ordre du fait, inconciliable avec le droit, un fait ponctuel il est vrai, la révolte étant un état de fait provisoire, voué à s’arrêter. Un système politique qui reconnaîtrait ce droit à la révolte, donnant aux sujets la possibilité et les moyens de l’implémenter, ne serait pas viable, car tout régime, à l’instar de tout individu, a prétention à se perpétuer durablement, voire indéfiniment. Reconnaître un tel droit, qui constituerait une clause d’autodestruction, ce serait pour ledit régime préméditer sa propre exécution, se suicider en donnant au peuple les armes de la sédition.

Mais ce n’est là qu’un des volets de cette dialectique contradictoire qui régit les rapports entre les notions de révolte et de droit. En effet, de l’autre côté du miroir, un constat radicalement contraire s’impose tout aussi distinctement, et qui fait violence à la rationalité juridique précédemment évoquée : l’histoire des mouvements sociaux et politiques, qu’ils soient antiques (révolte de Spartacus, etc.) ou modernes (mouvement ouvrier, décolonisation, etc.) montre, contrairement à ce qui n’est qu’une idée reçue, que ce n’est pas tant le recours à la violence qui caractérise les révoltes que la haute revendication d’un droit, jugé à la fois élémentaire et bafoué par la fraction insurgée, injustement ignorée par le pouvoir en place, qu’il s’agisse du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la dignité, à la propriété, à la sûreté, à l’auto-détermination, voire, cas extrême, le droit même d’entrer dans la sphère humaine du droit (revendication des esclaves et des peuples colonisés). De fait, la révolte se définit par le droit qu’elle réclame, et dont elle s’estime injustement exclue.

B. Les fondements du droit : …

Deux fondements légitimes de la révolte se distinguent, dédoublement qui permet d’inclure la révolte dans la sphère du droit : le droit positif existant (la protestation contre le fait qu’une loi promulguée soit non appliquée, ou qu’une mesure mise en place bafoue un autre corps de lois) lorsqu’il est dédaigné par l’autorité en place, ou le droit naturel, moral, les insurgés se réclamant d’une définition non écrite du juste et de l’injuste, qui transcende tous les textes de lois. En revendiquant un droit garanti à l’homme en société, ou, au-delà, un droit fondamental, inhérent à l’homme, et que la société se doit de préserver, le révolté peut s’inscrire dans le cadre du droit. Bien entendu, cela suppose que le corps social, à tous les moments de son histoire (qu’on lui assigne un point de départ historique ou seulement théorique), soit formé de membres qui, auparavant, jouissaient de droits naturels, essentiels, inhérents à leur qualité même d’êtres humains, dont il ne se seraient pas départis en tant que citoyens, au sens le plus large du terme, et auxquels ils pourraient recourir pour l’opposer au droit positif. Un tel droit à la révolte impliquerait en effet pour le peuple un droit à la violence, un droit de recourir à la force contre l’entité étatique entre les mains de laquelle tout sujet, tout citoyen avait justement remis ses forces, délégué son autorité. Hobbes, Locke, Rousseau, ainsi que tous les théoriciens du contrat social et de l’Etat moderne distinguent la liberté naturelle de la liberté civile [36], l’homme à l’état de nature se dépouillant irrémédiablement de celle-là au profit de celle-ci.

a. …par le fait…

Le recours à la révolte constitue donc pour l’homme social une réappropriation de la liberté civile, équation entre son désir et sa force, force dont il s’était départi au profit du strict respect de la loi – et donc de la protection qu’assurait la force conjointe de tous les membres de la société qui ont conclu ce même contrat. Cette subsistance, cette latence du droit naturel dans le cadre social est-elle possible, concevable, ou implique-t-elle au contraire une contradiction dans les termes ? C’est ce dernier choix que fait Hobbes dans le Léviathan, où, après avoir défini le droit de nature [37] et caractérisé la liberté de l’homme dans cet état [38], il formule deux règles générales : la première, le « droit de nature », consacre la nécessité pour l’homme de préserver sa vie (« par tous les moyens, nous pouvons nous défendre. [39] »), et la seconde, la « loi de nature », corollaire de l’universalité de la première loi qui conduit à un état de guerre permanent, prescrit aux hommes de « rechercher la paix et de s’y conformer. [40] » A l’origine du contrat social, il y a donc, chez Hobbes comme chez tous les théoriciens du contrat, l’abandon de la liberté d’anarchie pour le passage à la liberté civile, l’homme se dessaisissant de son « droit de nature » pour obtenir la paix et la sécurité, la préservation de son intégrité. Il n’y a donc pas rupture mais continuité avec le « droit de nature », car il s’agit toujours d’un simple calcul d’intérêts fondé sur l’équation entre la force de chaque individu et ses désirs, l’instinct [41] de survie étant l’élément le plus déterminant dans ce processus. S’il renonce à son droit naturel, qui n’est autre que le libre usage de sa propre force, l’individu, en contrepartie, accède à la protection de la force collective de la société, plus stable, plus dissuasive et plus à même d’assurer durablement sa propre sécurité et celle de ses biens que la sienne. Du statut d’auteur et d’acteur qui est le sien à l’état de nature, l’individu passe, à l’état social, au seul statut d’auteur, car en délégant sa force à la puissance souveraine, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une assemblée d’hommes, chaque individu se reconnaît comme l’auteur de toutes les mesures mises en place par le(s) plénipotentiaire(s) afin d’assurer la sécurité de tous. Le souverain est désigné pour représenter les individus contractants, ou sujets, qu’il représente et personnifie, constituant l’incarnation même de leur rôle. Aussi Hobbes donne-t-il cette définition de l’essence de la République :

une personne unique, en tant que ses actes sont les actes dont les individus d’une grande multitude, par des conventions mutuelles passées l’un avec l’autre, se sont faits chacun l’auteur, afin qu’elle puisse user de la force et des moyens de tous comme elle le jugera utile pour leur paix et leur commune protection. [42]

La puissance souveraine n’a donc aucun compte à rendre à quiconque, étant dépositaire de toute l’autorité, de toute la force des individus qui la constituent. Ceux-ci s’étant défaits de leur liberté naturelle pour jouir des garanties qu’offre la société, ils ne peuvent donc guère réclamer de droit qui sorte de ce cadre, moins encore un droit à la révolte, qui constituerait une rupture de la seule et unique clause séparant l’état de nature de celui de l’état de société. Le seul droit dont le sujet ne peut jamais se défaire, même en société, est celui de protéger sa vie, son existence : ainsi l’homme qui est mené à la potence cessera-t-il d’être un citoyen pour ne rester qu’un simple individu, ennemi implacable de la société qui mettra tous les moyens en œuvre pour se soustraire au châtiment capital. Lorsqu’elle manque à ce devoir sacré, et que les sujets – du moins une portion conséquente d’entre eux – ne sont plus protégés dans leurs biens ou dans leur existence, que ce soit du fait de l’indifférence ou de l’incapacité de la puissance publique, ou d’un état de fait tel que la guerre civile, la révolte ne devient pas pour autant légitime, car, de fait, l’état de nature est rétabli, si bien que le terme de « révolte » devient déplacé – il est en ce sens significatif que la formule « zones de non-droit » soit utilisée pour désigner des enclaves de la société où la force publique serait incapable de faire régner l’ordre, voire simplement d’y faire acte de présence. Un « droit à la révolte » est donc une insoluble contradiction.

Cependant, cette analyse empirique ne repose sur aucun principe légitimiste, perspective qu’il convient d’introduire afin de faire justice à l’acception éthique du concept de droit.

b. … par la raison…

Dans la perspective adoptée jusque-là, la définition tacite de l’autorité légitime est restreinte à sa capacité à maintenir la sécurité des biens et des individus, qui est la fin de toute organisation sociale. Mais cette définition est simplement sous-entendue, car la question de la légitimité de l’autorité, dans cette perspective, ne se pose pas : la structure sociale qui parvient à maintenir la cohésion de la société est, de fait, légitime, quels que soient les moyens, les mesures qu’elle met en place – fussent-elles de l’ordre de la terreur. Ainsi la seule fin politique assignée à la société est-elle d’assurer la sécurité de ses membres, ce qui n’est pas en soi une fin morale, mais simplement un moyen, un simple calcul de la raison qui exclut toute idée de finalité rationnelle ou morale supérieure inhérente à la nature humaine, à laquelle ces facultés confèrent pourtant une dignité particulière. La conception rousseauiste, ainsi que la conception kantienne, s’opposent à cette vision réductrice. Dans Théorie et pratique [43], Kant, réinvestissant le modèle du pacte social de Rousseau, précise cependant que le contrat dont il est question n’est pas un pacte historique, mais simplement un principe régulateur, une idée de la raison [44]. Ainsi, et c’est là une perspective plus satisfaisante au regard de la rationalité, le regard est-il porté non sur le groupe qui est à l’origine de ladite association (auquel cas les générations postérieures ne seraient nullement tenues d’en respecter les clauses, ce qui ne laisserait pas d’être problématique), mais sur sa conformité au principe moral édicté par Kant, à savoir la réalisation de la liberté, de l’égalité et de l’autonomie. Si, comme Rousseau, Kant se démarque de la conception hobbesienne quant au droit de révolte [45], il ne considère cependant comme « injuste » qu’une loi qui soit « d’une telle nature qu’il soit impossible d’admettre que tout un peuple puisse lui donner son accord [46] », conception minimaliste et poreuse, et, même dans ce cas, il ne permet aucun droit de révolte au peuple [47], posant comme impératif catégorique de l’Etat la seule exigence républicaine, qui consiste pour le peuple en la possession du pouvoir de « faire connaître [48] » ses doléances, ce qui ne constitue pas même un droit à la simple protestation :

Il suit de là que toute résistance au pouvoir législatif suprême, toute révolte traduisant en acte le mécontentement des sujets, tout soulèvement éclatant en rébellion est le crime le plus grand et le plus condamnable qu’on puisse commettre dans un corps commun ; parce qu’il en ruine les fondements. Et cette interdiction est inconditionnelle ; de telle sorte que, même si ce pouvoir ou son agent, le chef de l’État, ont été jusqu’à violer le contrat originaire et se sont ainsi privés aux yeux des sujets du droit d’être législateur en autorisant le gouvernement à se comporter avec la dernière violence (tyranniquement), pourtant aucune résistance à la violence par la violence n’est permise au sujet. [49]

Kant, saluant la tendance libertaire et égalitaire qui a animé la Révolution française de 1789, adhère pleinement à son contenu, mais en dénonce vigoureusement les excès, c’est-à-dire la forme. Il récuse la façon dont la Révolution justifie sa pratique, à savoir le droit de résistance à l’oppression, qu’il présente comme une absurdité juridique et une injustice criante, car un tel droit s’oppose à l’exigence morale républicaine. Kant ne conçoit de changement de régime que pacifique, par le réformisme, car dans le cas d’un changement violent, il y aura toujours un intervalle anarchique où le droit sera bafoué, ce qu’un homme moral ne peut souhaiter, le pire des régimes étant plus souhaitable qu’une situation de non-droit, si fugace soit-elle – d’autant plus, comme le remarque Kant, que le succès du soulèvement n’est jamais garanti, quand la violation du droit, elle, est certaine. Ainsi le régicide constitue-t-il à ses yeux le crime inexpiable. Pour Kant, il est à la fois inconséquent et intolérable de vouloir la liberté comme fin sans la vouloir préalablement et inconditionnellement comme moyen. Le seul moyen conçu étant le droit, il n’y a guère de place pour tout soulèvement violent. [50]

Mais cette conception montre rapidement ses limites. Si le droit à la révolte peut effectivement se révéler pernicieux pour l’idée même de droit, il est encore plus ruineux de priver inconditionnellement le sujet du droit de désobéir, quand bien même il serait lésé par un despote de sa liberté d’expression même. Cette impasse n’est pas sans évoquer le mot de Péguy sur les mains blanches de Kant, cette conception privant les sujets de toute faculté d’action, de toute main courante face à l’oppression. N’est-il pas possible de fonder le droit en raison, tout en rendant possible ce droit à la résistance pour le peuple dans certaines circonstances ?

c. …et par la morale

La vison kantienne est une conception qui rappelle celle du droit divin, avec les contradictions théoriques évidentes qu’elle comporte – sans même parler du caractère insoutenable de la dimension pratique, concrète de cette vision du politique dans laquelle les sujets sont laissés sans recours vis-à-vis de l’oppression. Bien qu’il reconnaisse comme fin essentielle du politique la réalisation de la liberté – ainsi que de l’égalité et de l’autonomie –, excédant par là le minimalisme hobbesien, Kant ne nous permet toujours pas de penser de manière satisfaisante une théorie pragmatique de la souveraineté du peuple et de ses droits vis-à-vis de l’autorité en place. Le fondement du droit en raison ne suffit donc pas à garantir efficacement la réalisation de la liberté des individus, fin première du politique dans la tradition philosophique. Ainsi sommes-nous amenés à établir une dimension morale différente de celle de Kant, excédant sa vision ainsi que celle de Hobbes. La conception de Rousseau, et c’est là une opposition classique, est très critique de celle de Hobbes, l’auteur du Contrat social voyant dans cette démarche, de même que dans celle de Grotius, une fondation immorale – parce qu’amorale – du droit par le fait [51]. Hobbes, dans sa démarche, ne retient qu’un des aspects du droit naturel, lié à l’état de nature lui-même, à savoir le libre usage par chacun de la force dont il est naturellement doté, et auquel chacun renonce dans l’Etat civil. Cependant, dans la perspective rousseauiste, ce point de vue est réducteur en ce qu’il fait abstraction d’un autre droit, lié non plus à l’état de nature, mais à la nature de l’homme elle-même. Cet autre aspect du droit naturel qui est la prérogative de tout individu à l’état de nature consiste, pour Rousseau, en des actes de bienveillance inspirés par des sentiments, eux-mêmes dominés par l’amour de soi et la pitié, celle-ci enjoignant à l’homme de ne point causer de mal à son prochain, dans la mesure où cela ne nuit point à sa propre conservation [52]. Ce droit naturel subsiste dans l’Etat de société, mais il s’y transforme en un droit rationnel : l’homme de l’état de nature s’étant, au contact de la société, moralisé, sa raison s’éveille et en vient à concevoir les « règles du droit naturel raisonné [53] », qui succèdent avantageusement aux droits naturels proprement dits. Dans cette vision, c’est la raison qui, dépassant le simple comput des moyens et des fins auxquels Hobbes l’a assignée, conçoit les principes fondateurs du contrat social les plus à mêmes de garantir non pas exclusivement la paix civile, certes essentielle, mais surtout la liberté. [54] Le pacte social consiste donc en la cession totale de tous ses droits par chaque individu à la société entière, régie par le souverain, qui n’est autre que le peuple, la somme des particuliers qui le composent. Ceux-ci gouvernent effectivement en donnant leurs suffrages aux lois, car ils ne peuvent être obligés que par la volonté générale. Dans cette perspective, un droit de révolte est donc pleinement admis : lorsque la loi cesse d’être l’expression de la volonté générale pour devenir celle de volontés particulières, le pacte social est rompu, et chaque individu peut se soulever au nom du droit naturel raisonné.

Cependant, il est évident que dans les faits, un droit naturel, fut-il « raisonné », ne peut guère être revendiqué et implémenté dans une cour de justice, où seul le droit positif est reconnu. Est-il possible d’y trouver un fondement légal de la révolte ?

II - La révolte légitime

A. La révolte comme droit positif

Nous avons essayé de résoudre le conflit entre les notions de révolte et de droit, cherchant à assigner le droit de révolte dans une latence du droit naturel. Mais force est de constater qu’un tel droit existe en tant que droit positif, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui est le Préambule de la Constitution française de 1958, et dont l’article 2 reconnaît explicitement un droit à la révolte :

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. [55]

Il y aurait tout lieu de gloser sur le rôle dévolu au politique, à savoir la conservation de droits naturels, donc préexistants à toute société, et non pas la réalisation de droits supérieurs d’un nouvel ordre, à savoir des droits politiques, civils. Remarquons seulement, en nous concentrant sur notre propos, que la « résistance à l’oppression » est une formule trop peu explicite, la notion d’oppression demandant à être caractérisée ; quant à la « résistance », qu’elle soit d’ordre passif ou actif (avec tous les différents degrés que cela comporte), elle entre nécessairement dans le cadre de la révolte, cette notion recevant également plusieurs acceptions. Cette vision excède celles de Hobbes et de Kant, mais est excédée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, qui reconnaissait une égalité « par la nature » des individus (et non plus seulement « en droits »), mettait comme fin de l’association politique non plus la garantie des droits mais le « bonheur commun », faisait primer l’égalité sur la liberté, et concluait sur ces trois articles :

Article 33. - La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. [56]

Si, dans ce corpus législatif, la notion d’oppression n’est toujours pas élucidée – la caractérisation maximaliste de son amplitude à celle d’un seul de ses membres ne constitue pas pour autant une définition –, la « résistance » s’y fait « insurrection », ce terme étant beaucoup plus radical que le premier, en ce qu’il redonne clairement au peuple le droit de recourir à la violence, prérogative de l’Etat selon la définition de Max Weber que nous avons précédemment donnée – car s’il y a bien des résistances passives, une insurrection est forcément active, sinon violente. Cette déclaration n’a cependant pas de valeur juridique selon la loi française, contrairement aux 17 articles de la Déclaration de 1789. Comment cette déclaration caractérise-t-elle l’oppression ? Par le « viol [des] droits du peuple », qui est le fait d’un Etat illégitime, soit qu’il l’ait été dès sa genèse (coup d’Etat), soit qu’il s’agisse d’un gouvernement élu qui outrepasse ses pouvoirs, et devient, de fait, illégitime.

B. Le problème de la violence

La question de la violence, souvent amalgamée à l’idée même de révolte, doit maintenant être soulevée pour elle-même : même si c’est un poncif dans l’ensemble des révoltes qu’a connues l’humanité, ce n’en est pas une caractéristique essentielle, car même si, en pratique, un régime politique gravement menacé manque rarement de recourir à des moyens répressifs pour sa conservation, ce n’est pas là une nécessité absolue, et surtout, les circonstances ne lui en donnent pas toujours les moyens. Du reste, l’histoire, qui a certes vu d’innombrables révoltes sanglantes, atteste de la possibilité de transitions radicales pacifiques, comme l’instauration de la République en France le 4 septembre 1870 (entraînée, il est vrai, par la dislocation de l’Empire sous les coups de butoir de Bismarck ; mais la violence exercée contre l’envahisseur prussien n’a aucune incidence sur le caractère non-violent de cette révolution, les « fronts » interne et externe étant hermétiquement distincts quant à notre propos) ou la Révolution des Œillets au Portugal en 1974 [57]. Si la violence est ainsi consubstantiellement attachée à la notion même de révolte, c’est du fait de la prérogative qu’à l’Etat en la matière – le « monopole de la violence physique légitime ». En revenant sur le propos de Max Weber, une précision s’impose : l’Etat, dit-il, n’est pas l’organe qui, de fait, possède le « monopole de la violence », auquel cas tous les abus seraient permis du moment qu’ils sont consignés dans le corps de lois, mais celui qui possède « le monopole de la violence physique légitime », ou plutôt qui le « revendique pour lui-même avec succès » :

S’il n’existait que des structures sociales d’où toute violence serait absente, le concept d’Etat aurait alors disparu et il ne subsisterait que ce qu’on appelle, au sens propre du terme, l’anarchie. La violence n’est évidemment pas l’unique moyen normal de l’Etat – cela ne fait aucun doute –, mais elle est son moyen spécifique. De nos jours la relation entre Etat et violence est tout particulièrement intime. Depuis toujours les groupements politiques les plus divers – à commencer par la parentèle – ont tous tenu la violence physique pour le moyen normal du pouvoir. Par contre il faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé – la notion de territoire étant une de ses caractéristiques –, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ce qui est en effet le propre de notre époque, c’est qu’elle n’accorde à tous les autres groupements, ou aux individus, le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l’Etat le tolère. Celui-ci passe donc pour l’unique source du « droit » à la violence. Par conséquent, nous entendrons par politique l’ensemble des efforts que l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du pouvoir, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un même Etat. [58]

La conception wébérienne lie indissociablement le concept d’Etat à celui de violence, affirmant que le concept même d’Etat ne peut être compris sans un intime rapport à la violence. Ainsi, l’Etat ne cesse pas d’être un Etat dès lors qu’une faction ou toute partie du peuple recourt à la violence, mais seulement lorsqu’elles le font sans son assentiment – sans même le solliciter –, et de manière légitime. Par conséquent, même si une émeute tourne à la guerre civile, l’Etat ne cesse d’être un Etat que quand il cesse d’être légitime, soit qu’il recoure abusivement à la force, soit qu’une partie du peuple y puisse recourir légitimement, soit qu’une partie significative du peuple, sans recourir à la révolte, considère que le pouvoir en place est inique et que le recours à la violence par le peuple est légitime – même sans y recourir.

C. Quantité vs qualité

Pas plus que l’absence de violence n’empêche l’attribution de l’épithète « révolution » aux événements du 4 septembre 1870 en France, ce n’est nullement l’unanimité du peuple [59], des députés et de la garde nationale qui le permet : ce n’est que le fait même du changement radical de régime, qui aurait été qualifié de « révolte » quand bien même il aurait été le fait d’un seul individu – le coup d’Etat est classé dans l’émeute. De même, ce n’est pas la majorité qui fait le droit, ni a priori (ceux qui ont supporté et/ou contribué au changement politique et social pendant le bouleversement même) ni a posteriori (ceux qui, après coup, ont apporté leur soutien au nouveau régime) : peut-on légitimement affirmer que les Français étaient « dans leur droit » lorsqu’ils soutinrent massivement l’Empire (le référendum d’avril 1870 initié par Napoléon III fut un franc succès [60], à tel point que Gambetta déclara que « l’Empire est plus fort que jamais [61] » et que Jules Favre déplora « il n’y a plus rien à faire en politique [62] »), et qu’ils étaient encore « dans leur droit » quelques mois plus tard lorsqu’ils l’abandonnèrent au profit des républicains ? Certes non, le « droit rationnel » étant au-delà des caprices de la foule. La révolution légitime doit donc se rechercher non dans le nombre des insurgés, ni dans leur représentativité arithmétique, mais dans la qualité de leur mouvement et de leurs revendications, qu’on pourrait qualifier de géométrique. Si la majorité, voire l’unanimité du peuple, dans un moment d’égarement, décide de renverser un gouvernement légal et légitime, elle agira injustement. De même, on peut se demande si un coup d’Etat militaire, malgré des procédés « dictatoriaux » (violents ou non), peut devenir légitime s’il reçoit ensuite le soutien du peuple, comme ce fut le cas pour la Révolution des Œillets au Portugal, qui fut d’abord un coup d’Etat, et devint ensuite une révolte à la faveur le soutien massif du peuple. Quels sont les exemples de soulèvements populaires légitimes ? Le plus sacré d’entre eux est celui pour la conquête du suffrage universel, qu’il s’agisse du soulèvement contre le suffrage censitaire (la contribution requise en 1793 était égale à trois journées de travail), où des protestations pour l’obtention du suffrage féminin, dont la précurseure, Olympe de Gouges, auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, paya son engagement de sa vie. Ces multitudes avilies, maintenues dans l’ignorance, n’avaient aucun moyen d’intervenir dans le champ politique, car les seuls citoyens jugés capables de légiférer étaient les propriétaires. Un tel système ne peut être réformé à l’aide des seuls préceptes kantiens, et la révolte était le seul moyen d’y parvenir. La genèse du droit, dont le socle est le suffrage universel, réside dans la révolte. Quel est le « peuple », ou la « portion du peuple » à même de se révolter légitimement – pour ne pas dire légalement ? C’est ceux qui, par leur action, permettent d’élargir la sphère du droit à une population qui n’y était pas incluse, qu’il s’agisse des esclaves, des travailleurs, ou des femmes. Ainsi est-il avéré que le soulèvement légitime n’est pas le fait d’une partie quantitative du peuple, mais d’une partie qualitative. Victor Hugo le soutient éloquemment :

Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté et dans sa souveraineté, ne peut être défait par la rue. De même dans les choses de pure civilisation ; l’instinct des masses, hier clairvoyant, peut demain être trouble. La même furie est légitime contre Terray et absurde contre Turgot. Les bris de machines, les pillages d’entrepôts, les ruptures de rails, les démolitions de docks, les fausses routes des multitudes, les dénis de justice du peuple au progrès, Ramus assassiné par les écoliers, Rousseau chassé de Suisse à coups de pierre, c’est l’émeute. Israël contre Moïse, Athènes contre Phocion, Rome contre Scipion, c’est l’émeute; Paris contre la Bastille, c’est l’insurrection. (…) Quelquefois le peuple se fausse fidélité à lui-même. La foule est traître au peuple. (…)

Le bruit du droit en mouvement se reconnaît, et il ne sort pas toujours du tremblement des masses bouleversées; il y a des rages folles, il y a des cloches fêlées ; tous les tocsins ne sonnent pas le son du bronze. Le branle des passions et des ignorances est autre que la secousse du progrès. Levez-vous, soit, mais pour grandir. Montrez-moi de quel côté vous allez. Il n’y a d’insurrection qu’en avant. Toute autre levée est mauvaise. Tout pas violent en arrière est émeute; reculer est une voie de fait contre le genre humain. L’insurrection est l’accès de fureur de la vérité ; les pavés que l’insurrection remue jettent l’étincelle du droit. [63]

Ainsi la rue ne s’entend-elle légitimement que comme une extension qualitative et quantitative du champ du droit, non comme sa restriction ou sa négation. La masse n’a pas raison en droit, et ne jouit guère d’un blanc-seing ni d’une infaillibilité de fait : au contraire, sa légitimité (ou son illégitimité) découle(nt) directement de la nature de ses revendications, et du déploiement de ses moyens. Ce n’est pas la foule qui est infaillible, mais la volonté générale, le principe abstrait qui la régit.

Conclusion : les clefs de la révolte légitime

La révolte légitime est donc celle qui se fait par une portion du peuple qui en représente la frange la plus progressiste, l’avant-garde, pourrions-nous dire, et dont la revendication vise à étendre, qualitativement ou quantitativement, la sphère du droit à une portion du peuple à laquelle elle était inaccessible – ou simplement illusoirement accessible. Cela nous permet de rattacher enfin ce propos à la question qui nous intéresse : le prolétariat, tel que le conçoit Marx, peut-il jouer ce rôle ? Le flambeau qu’il doit soulever est-il celui d’une révolte « en avant », qui étendra le droit, c’est-à-dire la démocratie, ou n’est-ce qu’un appel à « l’émeute » et au déni du droit ? Nous tenterons maintenant de répondre à ces interrogations cruciales.

A VENIR

Premier parcours : Marx et la démocratie

I - La conception marxienne de la démocratie

II - L’appareil d’Etat

III - Les théories marxiennes des révolutions

Second parcours : la dictature du prolétariat et la société communiste

I - Le rôle du prolétariat

II - Démocratie et dictature

III - La marche vers le communisme

Conclusion : Quid du « gain démocratique » du marxisme ?

BIBLIOGRAPHIE

NOTES