Agrandissement : Illustration 1

Le matin du 11 septembre, Nadine Loubet, connue au Chili comme la « Sœur Odile », entend les avions militaires passer au-dessus de sa demeure, dans la Zone Ouest de Santiago. Rapidement, elle est alertée du déroulé du coup d’État : les militaires factieux encerclent La Moneda, et investissent tous les lieux de pouvoir de la capitale. Des communiqués fusent à la radio. Des listes de personnes recherchées sont diffusées, et les premières atrocités commencent. Dans les cordons industriels, les fabriques, les universités et tous les secteurs mobilisés durant l’Unité Populaire, les militaires arrêtent, torturent et exécutent arbitrairement.

Nadine vit cette journée depuis les secteurs périphériques de la capitale, les poblaciones, qui accueillent les habitants pauvres, les sans-logis, chômeurs et paysans dépossédés. Installée à El Montijo, dans une communauté chrétienne de base où les militants de gauche côtoient les prêtres et religieuses du courant libérateur de l’Église populaire chilienne. Depuis sa commune de Pudahuel (Zone Ouest), proche de l’aéroport international de Santiago, construit en 1967, Nadine constate la paralysie des transports aériens. Les militaires exhortent les habitants à rester chez eux, et affirment que tout est en ordre. Dans les rues, les habitants, interloqués, discutent et partagent les nouvelles. Des coups de feu se font entendre, et les bombardiers de l’Armée de l’Air rasent les toits. Un couvre-feu est instauré, et les libertés publiques sont suspendues. Les partis politiques sont déclarés hors-la-loi, les chambres parlementaires dissoutes et l’état de siège décrété. Les militaires installent au pouvoir une Junte de gouvernement, formée par les principaux dirigeants de l’armée, dont le Général Augusto Pinochet qui commande l‘Armée de Terre.

« Ce n’est que vers le soir que la nouvelle s’est répandue : Allende se serait suicidé ». Nadine n’a pas eu l’occasion d’écouter le dernier discours du Président, qui refuse de se rendre et décide de rester à La Moneda quoi qu’il en coûte. Sur Radio Magallanes, le dernier canal d’information libre, Allende fait le choix du martyr et adresse son dernier message au peuple. Après plusieurs heures de combat, le président meurt. Les premières réactions consignées dans les carnets de Nadine sont la stupeur, le désarroi. Face à cette « sauvagerie impensable », Nadine prend peu à peu conscience de l’ampleur du drame qui se joue. Des militaires patrouillent au milieu des écrans de fumée. Des informations partielles proviennent jusqu’à chez elle, mais elles sont confuses. La Sœur tente comme elle peut de glaner des informations dans le centre-ville, mais elle doit vite rentrer chez elle à la vue des militaires, prêts à tirer sur la foule. Les blindés circulent dans les principales artères de Santiago, et des foules de personnes arrêtées, mains sur la tête, sont conduites jusqu’à de gigantesques centres de détention, comme le Stade Chile, au sud de l’Alameda. Il accueille majoritairement des étudiants de l’Université Technique (UTE), dont le célèbre chanteur Víctor Jara, assassiné dès les premiers jours du coup d’État.

Le soir du 13 septembre, Nadine est de nouveau confrontée aux évènements qui secouent le pays. Un réfugié brésilien, blessé par balles, se réfugie chez elle et demande de l’aide. Elle prend le risque de le cacher, et, à l’aide de l’Évêque Auxiliaire de la Zone Ouest, Fernando Ariztía, parvient à le faire soigner et à le sortir du pays. Des milliers de réfugiés politiques latino-américains qui avaient fui leurs pays respectifs pour échapper à la répression des dictatures militaires sont désormais en danger, et doivent impérativement trouver un moyen de fuir. Pour les Chiliens dont les noms sont communiqués par la Junte, l’exil devient la seule option. Pour tous les autres, qui ont participé à l’Unité Populaire, le danger est imminent. Pour répondre à ce déchaînement de violence, les différentes Églises de Santiago (catholique, luthérienne, orthodoxe et Rabbinat juif) mettent sur pied le Comité de Coopération pour la Paix au Chili, qui vient en aide aux persécutés. Mais officiellement, l’Église à laquelle appartient Nadine, dont l’influence est centrale dans un pays composé à près de 90% de catholiques, ne condamne pas le coup d’État. La Conférence Épiscopale déplore le sang versé, et exhorte les militaires à la clémence, mais elle les présente comme des libérateurs, qui ont sauvé le Chili de l’imminence d’une dictature marxiste.

Face à ce silence, Nadine et les prêtres engagés dans les poblaciones, ainsi que de nombreuses religieuses, commencent à organiser des opérations de sauvetage pour venir en aide à celles et ceux dont la vie est menacée. Des personnes sont cachées, puis emmenées, déguisées, jusqu’aux ambassades qui acceptent d’accueillir des réfugiés. C’est notamment le cas de l’ambassade de France, située dans le quartier chic de Providencia, où les ambassadeurs De Menthon réalisent un labeur humanitaire remarquable, malgré les ambigüités du président Pompidou, qui renvoie Allende et Pinochet dos à dos.

Les premières semaines de septembre constituent donc, pour la Sœur Odile, un moment de crise et de danger. Des prêtres sont expulsés du pays, car les religieux intégrés aux secteurs populaires sont suspects aux yeux des autorités militaires, qui dénoncent régulièrement « l’infiltration marxiste » au sein du clergé. Le mouvement de vie avec et pour les pauvres, au sein des quartiers marginalisés et dans les communautés chrétiennes, a pris un essor considérable avec les résolutions en faveur de l’option pour les pauvres depuis la Conférence de Medellín, en 1968, qui réunit tous les évêques du continent. Des prêtres qui s’étaient engagés en faveur du mouvement « Chrétiens pour le Socialisme », créé à Santiago en 1971, sont torturés et exécutés. C’est le cas de Miguel Woodward à Valparaíso et de Joan Alsina, prêtre espagnol et travailleur médical dans l’hôpital San Juan de Dios, dont le corps est jeté depuis le pont Bulnes dans le fleuve Mapocho (Santiago). Dans les jours qui suivent, des dizaines de corps sont retrouvés sur les rives du fleuve. Mutilés, ils flottent sans vie dans l’eau boueuse. La Sœur Odile peine à y croire : « Était-ce vrai ? Fallait-il y croire ? Non, ce n’était pas possible ! Pourquoi ? Des choses pareilles ne pouvaient pas arriver ! Mais pourtant, pourtant … » Elle décide cependant, malgré les risques (les militaires interdisent d’enterrer les corps), de donner une sépulture chrétienne à tous ces cadavres, et la « mort dans l’âme », continue cette tâche pendant plusieurs semaines. Elle gardera même la bague d’une jeune fille assassinée, dans l’espoir de pouvoir l’identifier.

Le parcours de la Sœur Odile au Chili est un témoignage exceptionnel pour l’histoire de la dictature militaire depuis les poblaciones de Santiago. En tant que femme religieuse, elle vit à la fois les transformations liées au Concile Vatican II et à l’option pour les pauvres, ainsi que la vie intégrée aux secteurs populaires. Huit ans après son arrivée au Chili, elle est confrontée à l’un des coups d’État les plus médiatisés de l’histoire contemporaine latino-américaine. Pinochet devient l’archétype du dictateur latino-américain, et une vague de solidarité internationale se met en place pour défendre le Chili, dont le gouvernement populaire avait inspiré les partis de gauche européens. Elle est aussi en première ligne dans la défense des droits humains, et participe à un grand nombre d’activités clandestines organisées par les réseaux de résistance pour venir en aide aux persécutés.

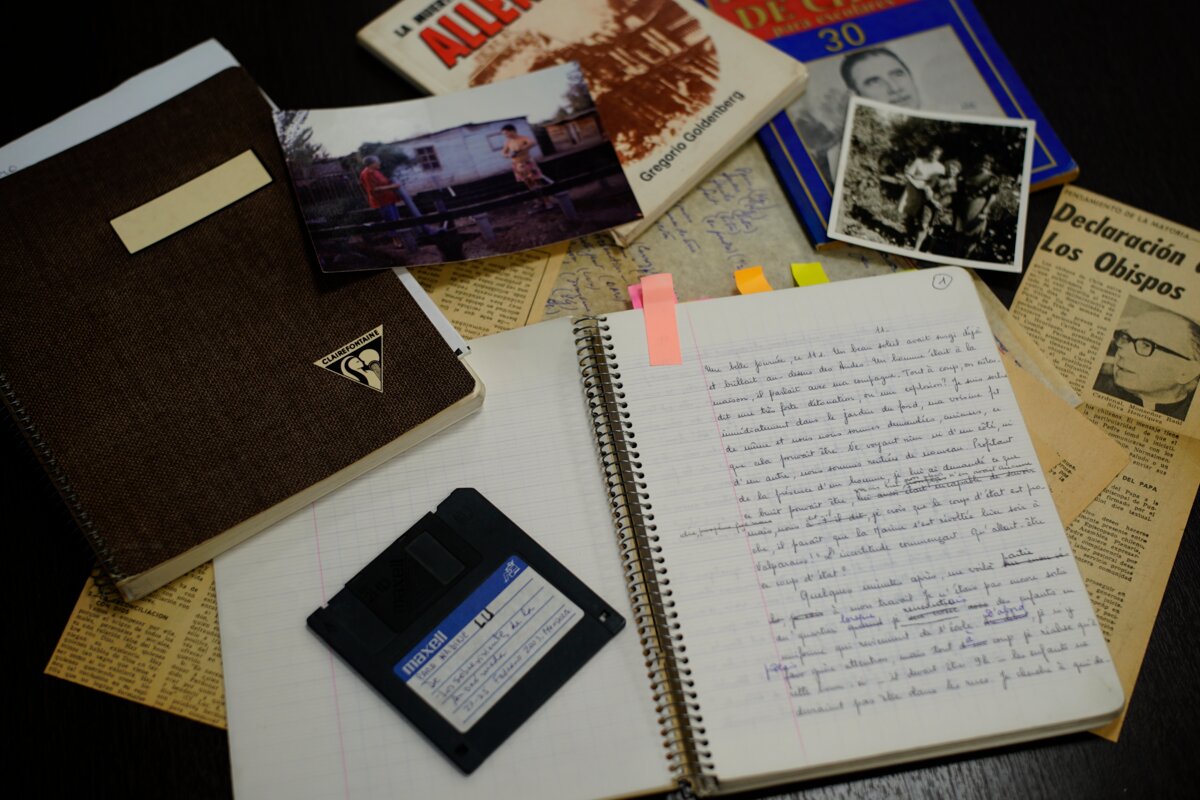

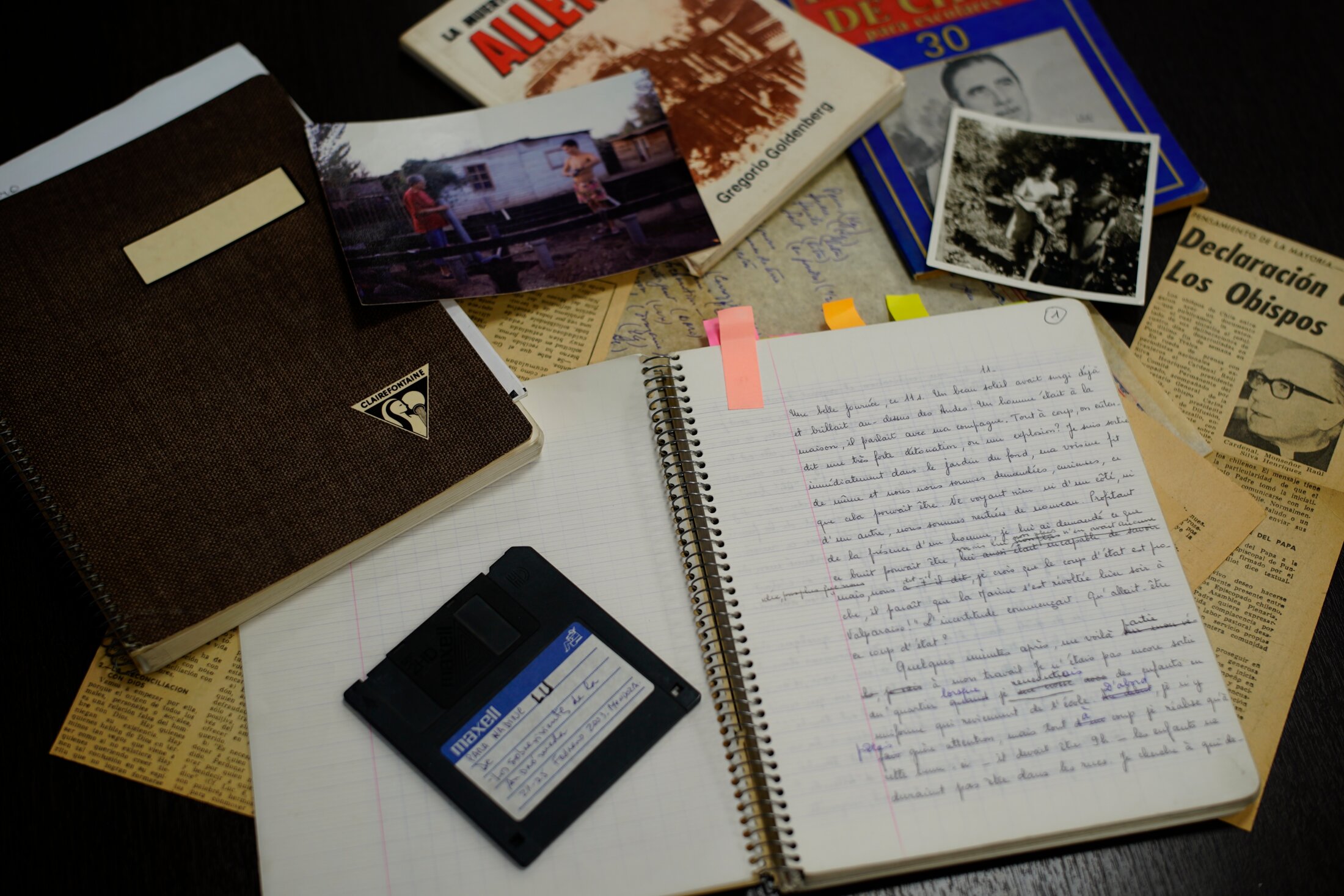

Jusqu’à la fin de la dictature, en 1990, Nadine vit et travaille au Chili, se mettant au service des plus pauvres et des victimes de la répression politique et économique. Ses carnets, qui n’avaient pas été lus jusqu’en 2018, ont servi de fil directeur au documentaire « Au nom de tous mes frères », réalisé par Samuel Laurent-Xu en 2019 et distribué par Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, qui sera projeté lundi 13 septembre 2021 à la Maison de l’Amérique Latine.

Un livre qui retrace l’histoire de sa lutte, et met en lumière le rôle essentiel des religieuses dans la résistance au régime militaire est actuellement en cours d’écriture.