Agrandissement : Illustration 1

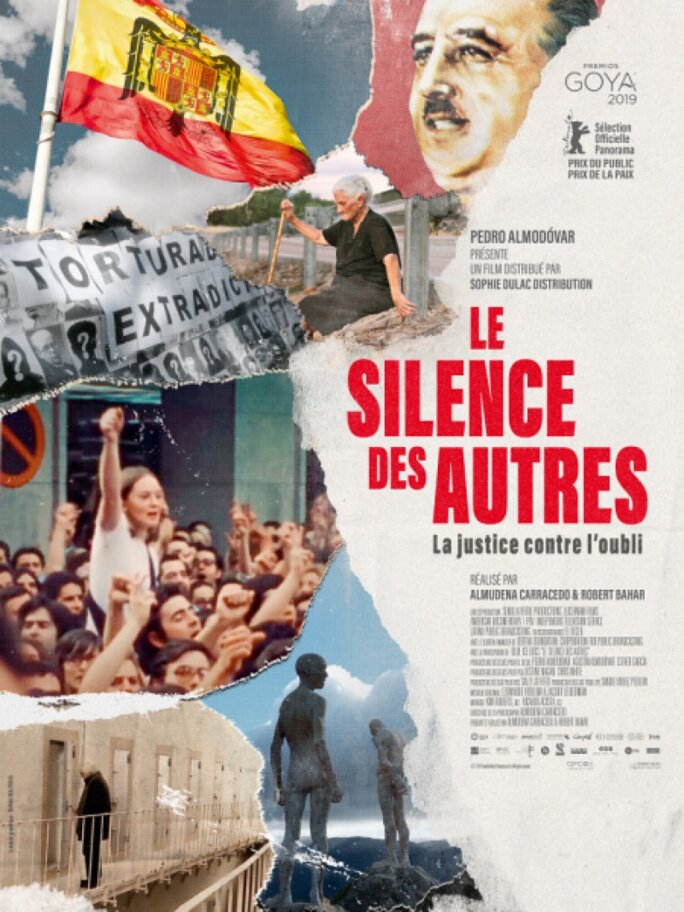

Le film documentaire Le Silence des autres (Espagne, USA, 2018) d'Amudena Carracedo et Robert Bahar, actuellement sur les écrans français, a le mérite de mettre en lumière les impasses et les injustices héritées de la “loi d'amnistie générale” de 1977 qui a libéré les prisonniers politiques de l'après Franco mais interdit le jugement des innombrables crimes du régime franquiste sur une longue période (1936-1977). Ce “pacte d'oubli”, cette amnésie revendiquée “afin de pouvoir se serrer la main sans haine ni rancœur” selon la formule choc d'un orateur non précisé (député, ministre ?) dans le film fonde légalement le passage de l'Espagne de la dictature à la démocratie. Comme l'avait précisé le général dictateur faisant référence à son successeur désigné par lui-même (le prince devenu roi d'Espagne, Juan Carlos Ier à sa mort), “les affaires sont liées et bien liées” : “ las cosas están atadas y bien atadas”.

Dans la revue L'Histoire (n° 456, février 2019), Antoine de Baecque écrit qu'“il n'y eut ni procès de type Nuremberg, ni commissions Vérité et réconciliation comme en Afrique du Sud ou au Chili. Sans doute est-ce parce le système hérité du dictateur s'est lui-même réformé, négociant les conditions de sa propre fin, exonérant les franquistes de toute responsabilité”. Certes, les timides avancées de la loi dite “de mémoire historique” en 2007, sous le gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero engage l'État à localiser les fosses communes des réprimés de ce régime criminel et éventuellement pour les tribunaux locaux à autoriser les exhumations des 115 000 à 130 000 républicains exécutés sommairement pendant et après la guerre d'Espagne. La loi stipule que les travaux d'exhumation sont laissés à la discrétion d'associations mémorielles, communes ou d'institutions publiques, et les frais à la charge des familles et non de l'État, autant d'anomalies qui montrent le tabou autour de la mémoire des vaincus, les républicains défaits par les franquistes en 1939. Mais à l'arrivée au pouvoir en 2011 du Parti Populaire, patatras, les crédits en faveur de la "mémoire historique” sont supprimés. Le nouveau Premier ministre de droite, Mariano Rajoy, n'a-t-il pas proclamé : “ni un euro para la memoria historia”, pas un euro pour la mémoire historique… Le déni se poursuit, sans pudeur ni masque cette fois.

80 ans après : le “pardon” de Pedro Sánchez et de l'Espagne aux exilés

En dépit des recommendations des Nations Unies, l'Espagne a jusqu'ici toujours fait la sourde oreille à la justice internationale. Depuis juin 2018, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez se montre plus ouvert sur le sujet dans ses déclarations. Le 24 janvier 2019, il a même effectué un voyage éclair dans le sud de la France pour demander “pardon” au nom de l'État aux descendants des exilés espagnols issus de la Retirada pour avoir oublié et délaissé ses compatriotes dans le pays voisin, même avec le retour de la démocratie. En janvier et février 1939, 475 000 Espagnols (population civile et soldats de la République) ont fui les combats et la répression après la chute de Barcelone et de Gérone. Cette avalanche humaine tentait de se réfugier en France. L'accueil fut inhumain, indigne, de la part du gouvernement Saladier et des autorités. M. Sánchez a visité le cimetière de Montauban (la tombe de Manuel Azaña, le dernier président en exercice de la IIe République espagnol, enterré sur place depuis novembre 1940), celui de Collioure (sur la tombe du poète Antonio Machado, lui aussi mort en exil le 22 février 1939) et enfin à Argelès-sur-Mer, sur le lieu de l'ancien camp de concentration (terme utilisé à l'époque avant les camps nazis) où les Espagnols furent internés en masse à même le sable… À l'humiliation d cela défaite, s'ajoutait une deuxième humiliation et le déshonneur.

Agrandissement : Illustration 2

Le passé espagnol n'a fini pas de tourmenter l'État qui a longtemps détourné le regard ou fait semblant d'ignorer les victimes qui réclament vérité et justice : fosses communes, plus récemment bébés volés, opposants torturés dans les geôles de la police (à la Puerta del Sol précisément, siège de la police politique et des chambres de torture) jusque dans les années soixante-dix. Là, l'un de ces tortionnaires, Antonio Gonzalez Pacheco, surnommé Billy el Niño (à cause de son visage enfantin dans sa jeunesse) maltraitait avec une violence et un sadisme induis de simples étudiants qui s'opposait à la dictature avec des moyens de fortune. De tout cela, Le Silence des autres parle avec justesse et émotion. Une certaine poésie aussi, ce qui singularise ce film qui traite de sujets amplement traités et diffusés dans les festivals consacrés au cinéma espagnol.

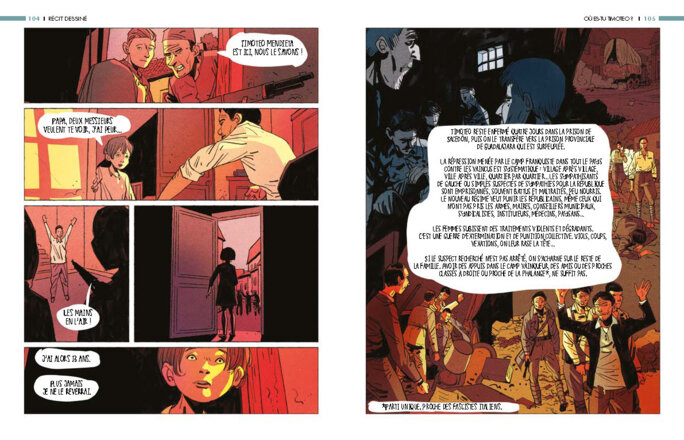

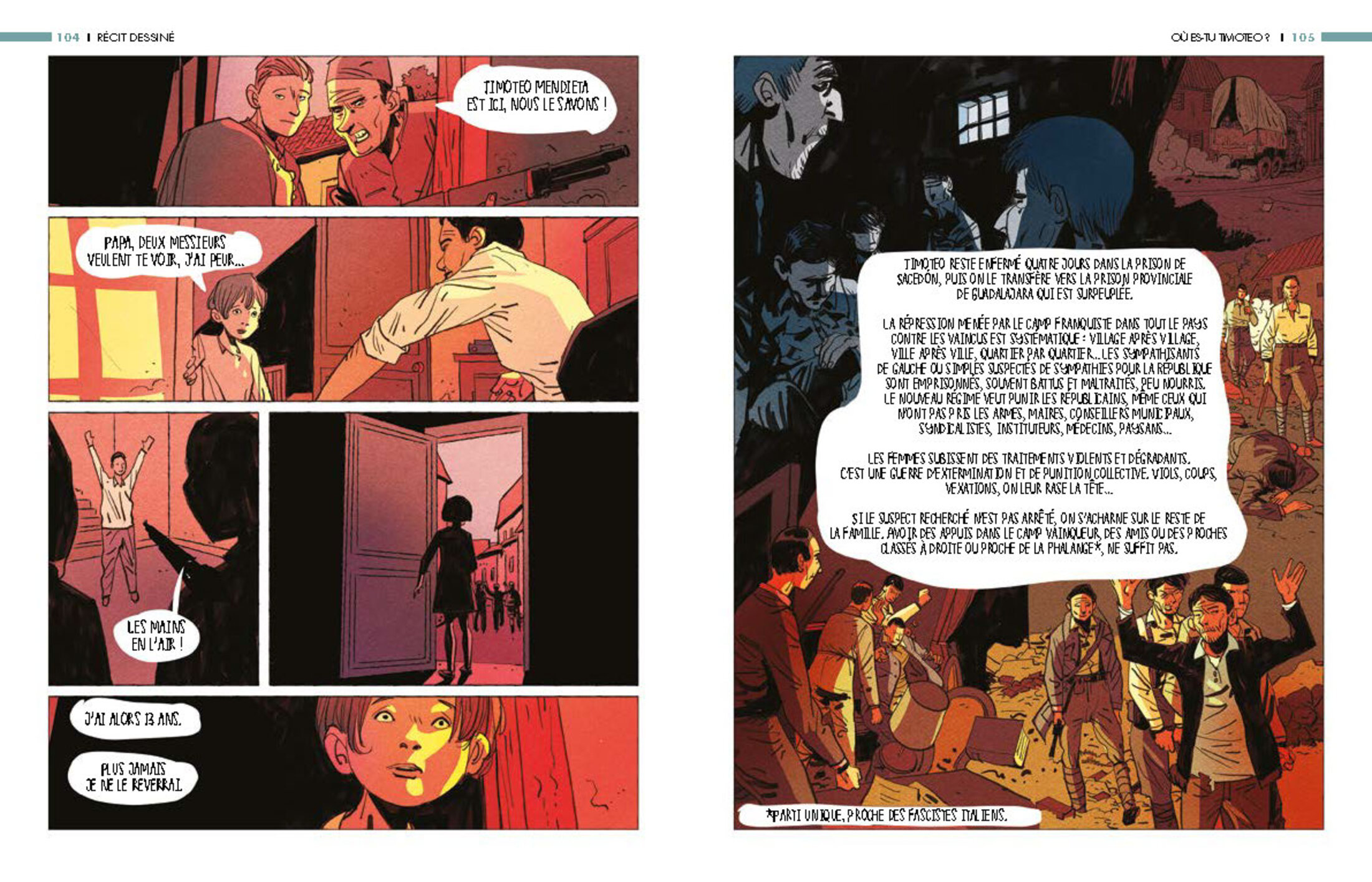

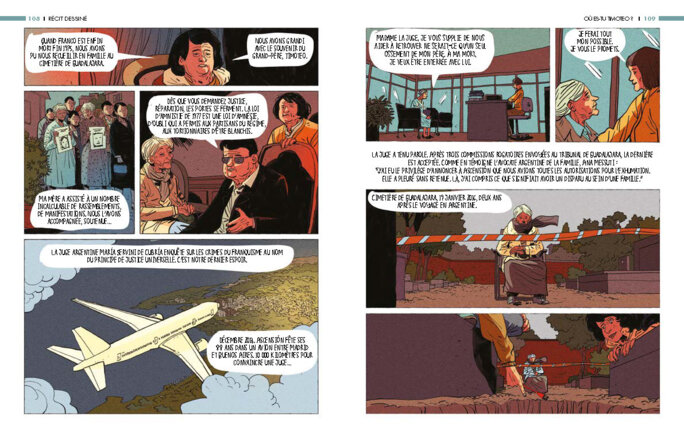

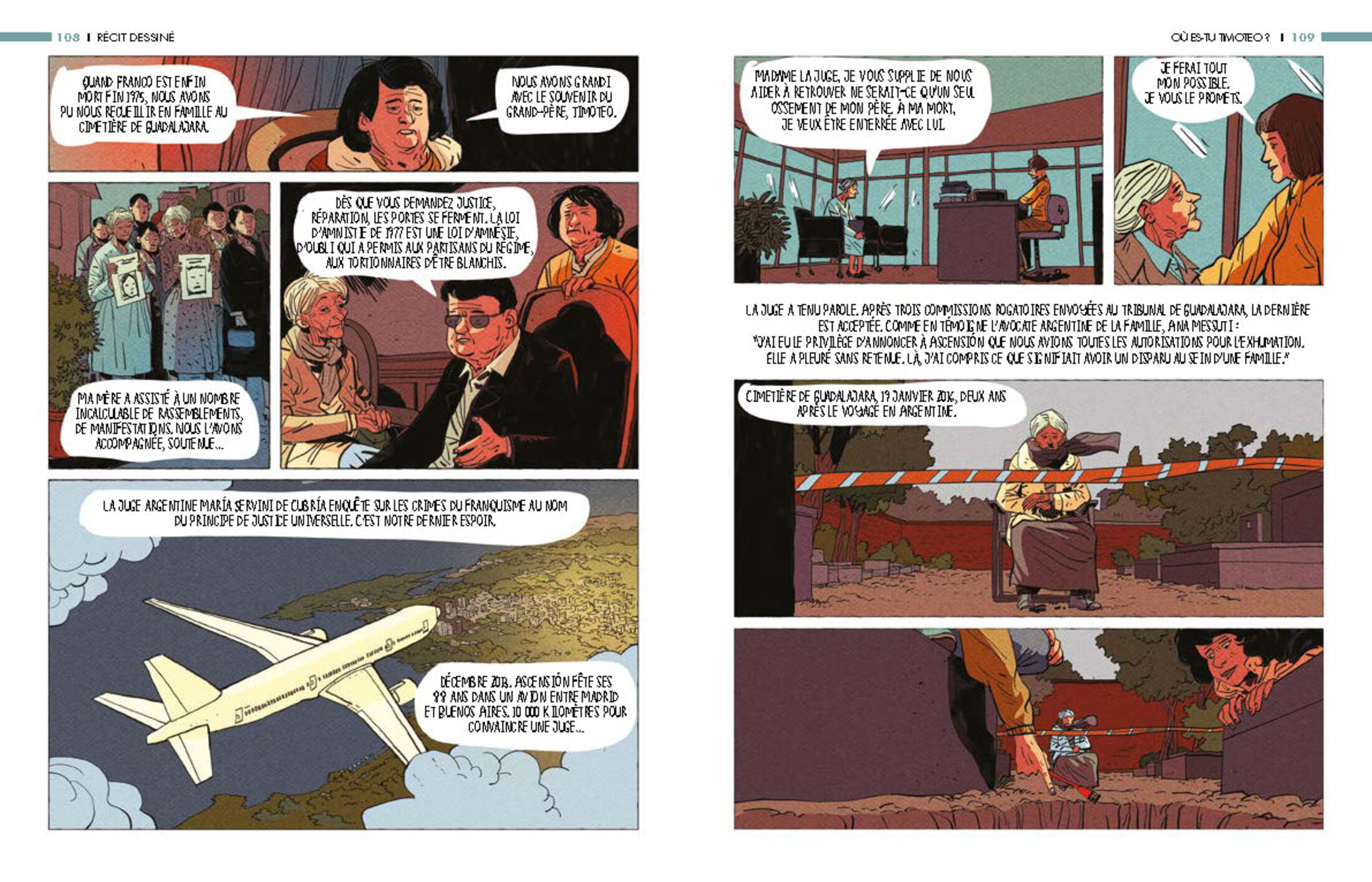

Parmi les militants et les familles d'une grande dignité suivis dans le documentaire, le cas d'Ascensión Mendieta est exemplaire. Ascención, octogénaire au seuil de sa vie, se débat contre l'État espagnol et la justice de son pays afin d'exhumer les restes de son père, Timoteo Mendieta, un modeste boucher et syndicaliste ouvrier, injustement condamné à mort et fusillé en novembre 1939 à Guadalajara, en Castille (Espagne) lors de la repression déclenchée par le régime de militaires factieux ayant anéanti la IIe République.

Le corps de Timoteo Mendieta, 41 ans à l'époque des faits, repose dans une fosse commune aux côtés de plusieurs dizaines d'autres civils fusillés lors de procès militaires iniques (qui n'ont jamais été annulés…). Ascensión avait alors 13 ans. Dans le contexte d'après-guerre, le seul crime de Timoteo est d'avoir été le responsable du syndicat ouvrier UGT (gauche socialiste) dans le village de Sacedón (Guadalajara) et sympathisant républicain. La mère d'Ascension, María, avec huit enfants a survécu en vendant de la nourriture au marché noir. Elle fera pour cela plusieurs séjours en prison. L'enfance d'Ascensión est marquée par tous ces drames, l'intolérance du camp des vainqueurs et la misère de l'après-guerre civile.

Pour parvenir à ses fins, la vieille dame n'a jamais abdiqué. 80 ans après ces faits, elle a dû prendre un avion en 2014 de Madrid jusqu'à Buenos Aires, à l'âge de 88 ans, pour saisir la juge argentine, María Servini de Cubria, qui enquête depuis 2000 sur les crimes du franquisme. L'Argentine a en effet adopté une loi de justice universelle qui lui permet d'être saisie et d'interpeller un État partout dans le monde lorsque les droits de la personne humaine sont bafoués. Le film montre combien le chemin est long et les embûches semées par l'État lui-même nombreuses. Le combat d'Ascensión en résume des milliers d'autres. De tout cela, le film rend compte et témoigne.

Et aussi dans la revue Gibraltar…

Les historiens, spécialiste de cette période, estiment qu'au moins 115 000 personnes environ, favorables à la IIe République, reposent dans des fosses communes sans identification à la suite de la guerre d'Espagne et de la violence d'État déclenchée par les vainqueurs de cette guerre affreuse. De nombreuses familles recherchent le corps d'un père, d'un grand-père, d'un oncle (dans l'immense majorité des hommes) mais en sont empêchés par la justice et une forme d'amnésie collective vis-à-vis des vaincus.

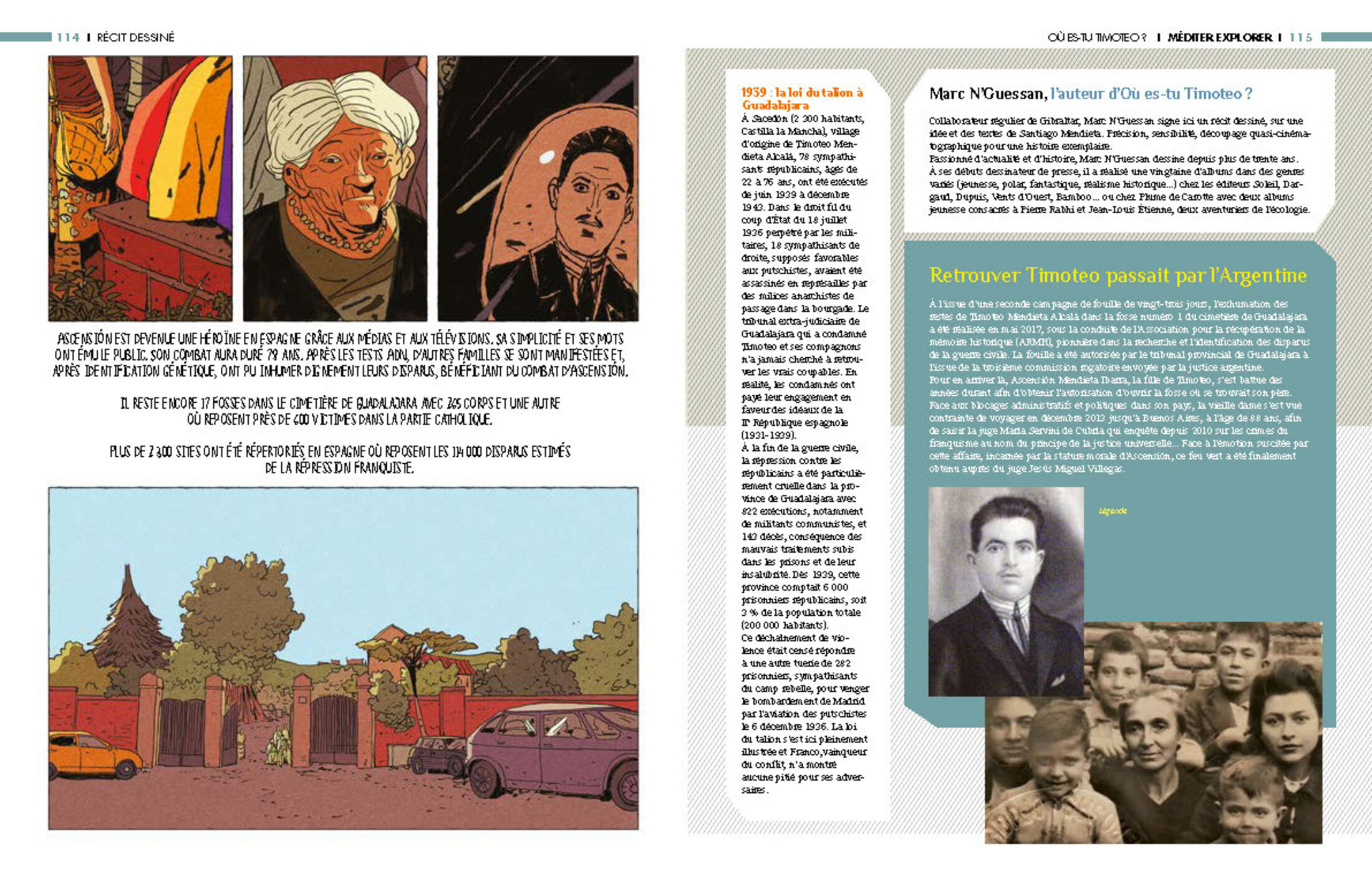

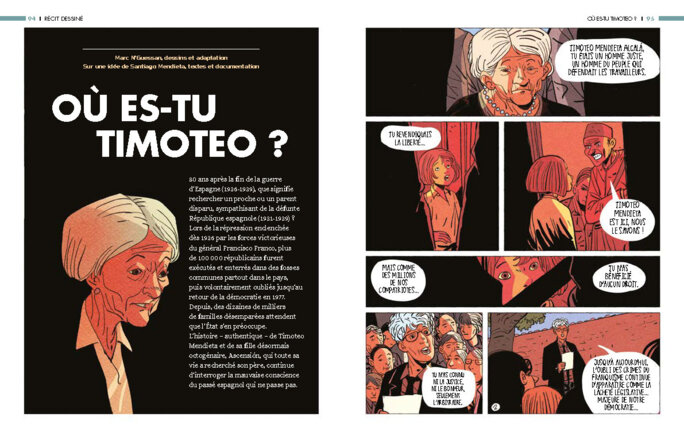

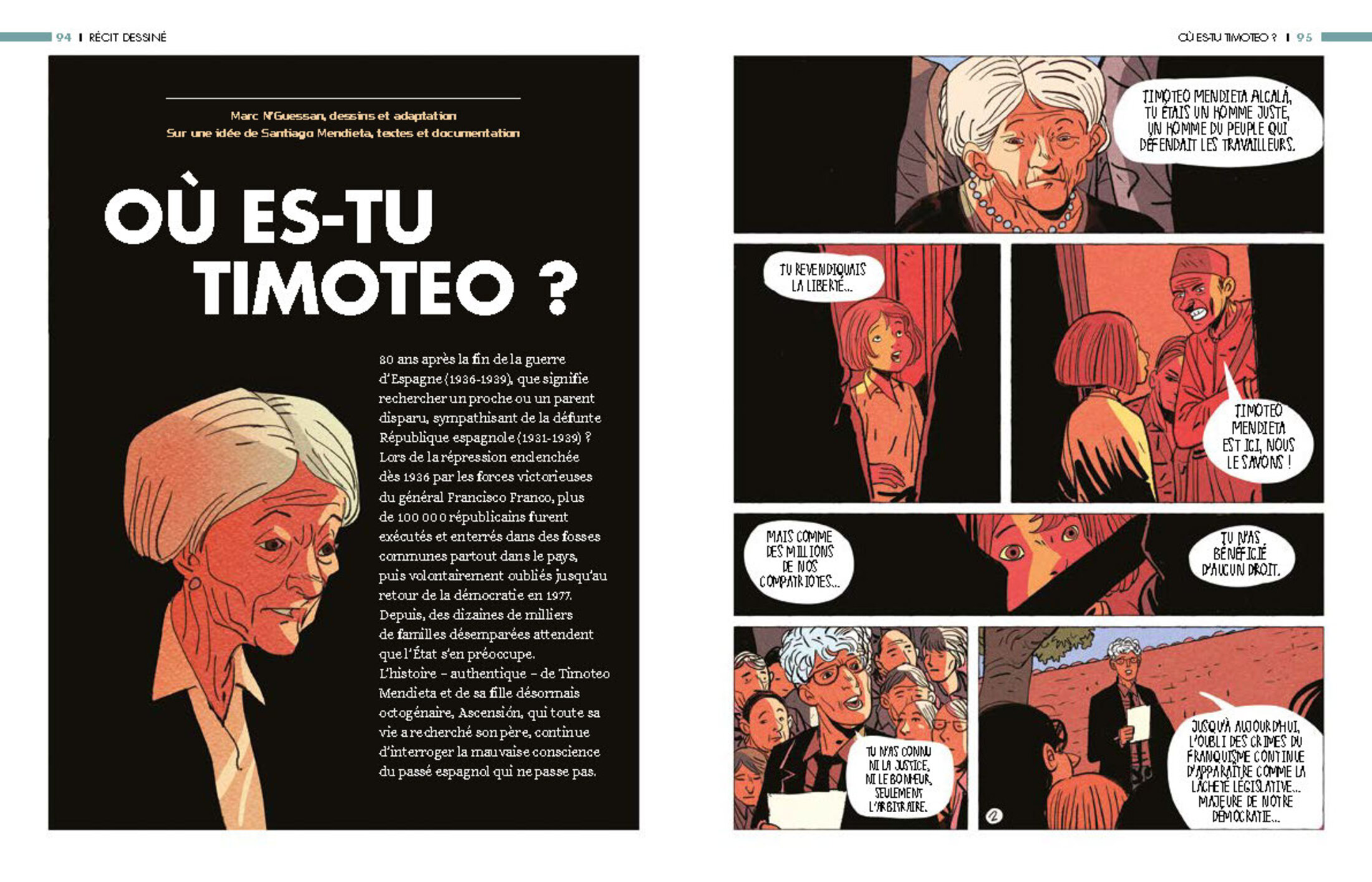

Dans un registre différent, la revue Gibraltar publie dans son dernier numéro (numéro 7) “Où es-tu Timoteo ?" un émouvant récit dessiné qui illustre en détail l'inlassable quête d'Ascension Mendieta, qui est devenue malgré elle le symbole de ces familles et descendants de républicains espagnols qui recherchent un proche ou un parent exécuté durant la répression franquiste dès 1939.

Agrandissement : Illustration 3

La première planche de ce récit dessiné, signé de Marc N'Guessan, raconte l'inhumation de ce père que sa fille Ascensión, 91 ans désormais, a recherché toute sa vie, tel un aboutissement de ce combat inhumain. Le reste de l'histoire va remonter le temps et raconter les espoirs, les attentes, les déceptions ainsi que le contexte de ce cas particulier qui a connu un “ heureux” dénouement.

Récit BD “Où es-tu Timoteo ?” : Revue Gibraltar N° 7

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6