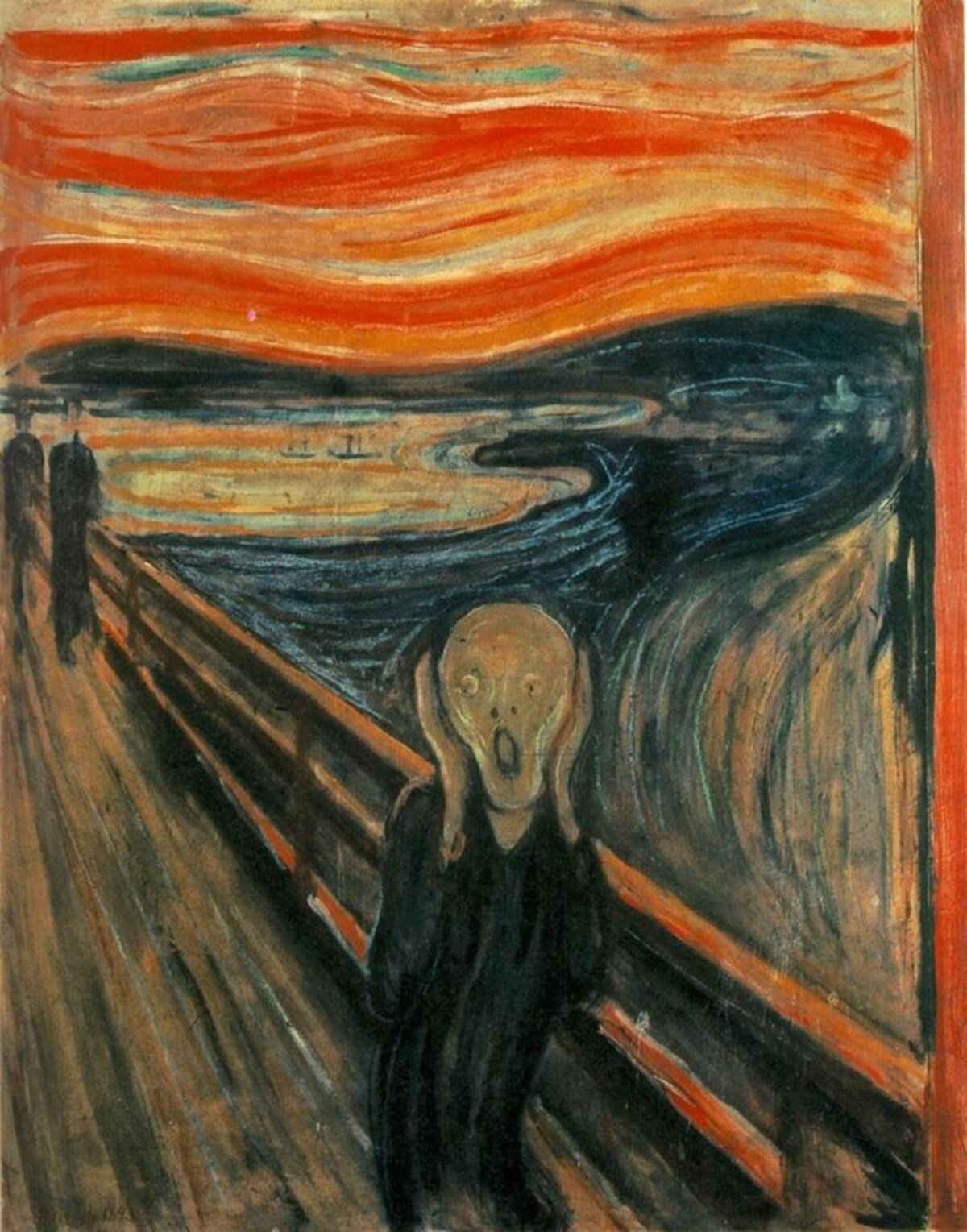

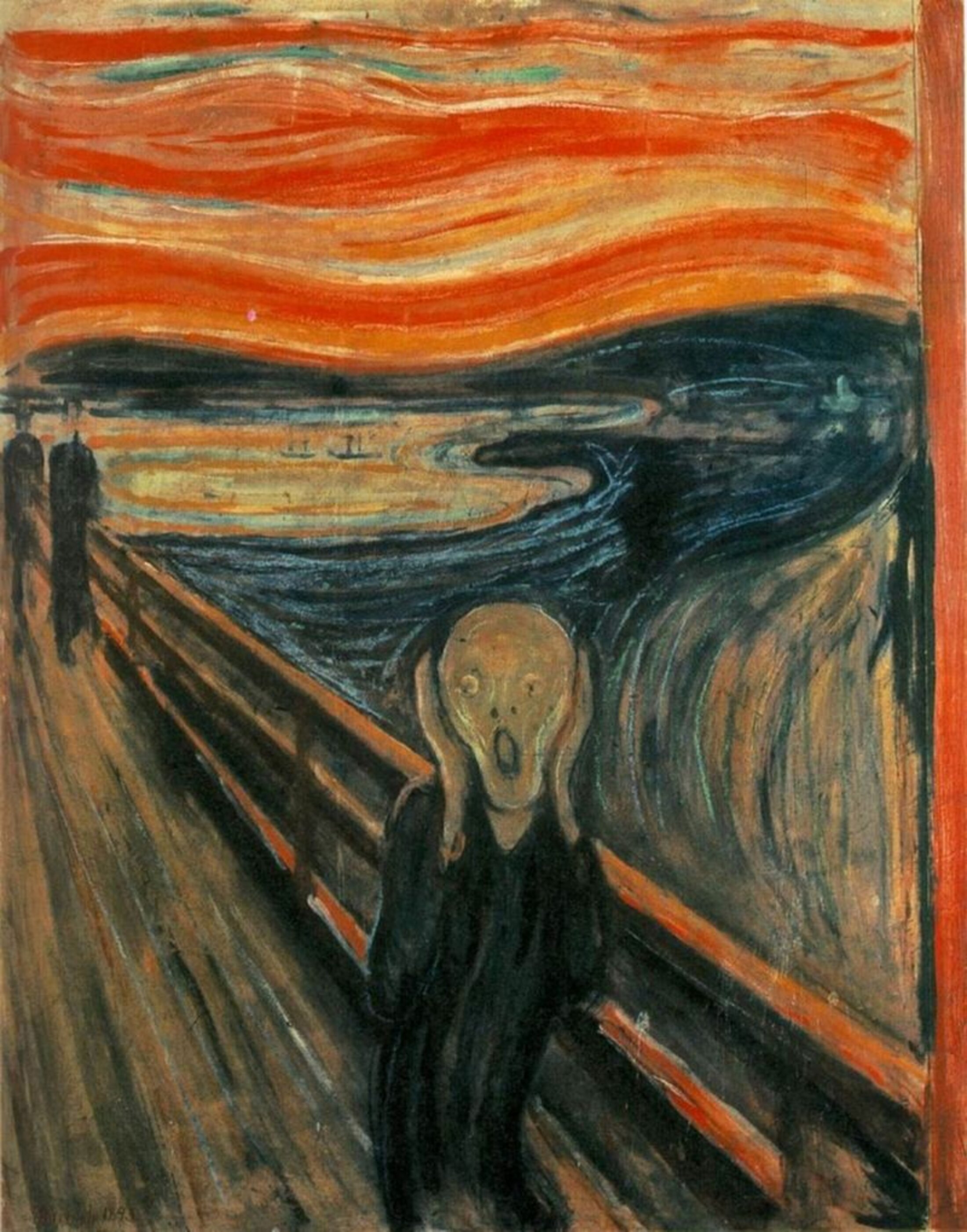

Agrandissement : Illustration 1

L’individu n’est pas tout-puissant. Il est résolument fini. Il n’est que frontière, ligne au-delà de laquelle il se fantasme, ligne en deçà de laquelle il se déçoit. Alors porter le regard vers l’autre et l’horizon du monde l’aide à ne pas sombrer dans le miroir de son âme.

"Les Irremnplaçables" Cynthia Fleury

Le dégoût du ménage

La critique sociale est une chose qui nourrit quelques universitaires. L'action politique en est une autre. On peut par exemple d'un point de vue de l'analyse sociale adopter les analyses des divers auteurs de l'Ecole de Francfort par exemple, ou celle de Chicago mais pour un souci d'efficacité être social démocrate.

Pour en revenir à au votre d'extrême-gauche autant il est pertinent quand il parle de la réalité vécue des personnes soumises aux difficultés ou injustices de la vie quotidienne des gens, en revanche le programme d'extrême-gauche sous l'angle économique semble un peu hors sol face à la complexité de la mondialisation, aux défis des nouvelles technologies. Concernant l'engagement politique est-ce que ce dernier perverti l'âme, comme le pensait Albert Camus ? L'âme peut rester "pure" mais alors elle n'a pas de pouvoir. Dès que l'on agit on prend risques, on fait des choix qui ne sont pas toujours satisfaisants. Ainsi, le meilleur des choix n'est-il pas de proposer les solutions les plus satisfaisantes possibles aux différents acteurs vulnérabilisés concernés ?

Donc il y aura toujours des insatisfaits, des frustrations. toute décision consensuelle ne peut de prendre qu'à partir du moment où les dissensions ont été listées et qu'un ensemble d'acteurs a décidé de les écarter pour se concentrer après sur ce qui fait consensus. Mais la vulnérabilité, le handicap font-ils vraiment consensus ?

Travailler avec un handicap est une chose qui ne peut pas forcément aller dans le sens du libéralisme. Et la politique générale est ainsi. Elle relève du management. En quoi ce ménage fait sur les âmes n'est-il pas dégoutant ? Du management d'entreprise au management de l'Etat, le gestionnaire à franchi le pas. Dans les dispositifs de gestion l'on attend, non des questions mais en "haut-lieu" : des réponses. Le concept de spectacle et de société objectivant, "scientiste" tel que l’a défini le situationniste Guy Debord, ne se limite pas à une critique d’une société orchestrée par les médias. Cette société spectaculaire va bien au-delà. Les discours sur le management sont imprégnés de représentations spectaculaires et "objectivantes" (i-e : réduisant le sujet à un objet) que l’on observe sous diverses formes : concentrée, diffuse, intégrée au seins de tout processus de management. L'origine italienne du terme management « maneggiare » (contrôler, manier) ou française « manège » (faire tourner, avoir en main) …Ménage vient de « Wallon, manège ; namur. mainnage ; Berry, meinage ; bourguig. mannaige ; languedocien et gascon, maynatge ; bas-lat. masnaticum, mansionaticum dérivé de mansio, habitation (voy. MAISON). Dans l’historique, ménage a plus d’une fois le sens de logis, habitation, que l'on retrouve déjà chez les grecs anciens sous la dénomination : "Oïkos" (la maison, le foyer, l'habitat) Le but du managers étant d'avoir en main, de faire le ménage au sein de la société sous forme d'entreprise ou de cité.

Remplaçable ou irremplaçable ?

L'homme au travail est considéré comme un sujet devant se comporter d'une manière comportementalment adéquate aux standards édictés par les "procéss". Ce modèle [1] s'achoppe généralement sur celui de la psychiatrie biologique, pharmologique ou sur les Thérapie cognitivo-comportementales (TCC). Le discours de la psychiatrie moderne, les découvertes récentes de la pharmacologie, le développement de nouvelles formes de psychothérapies dites scientifiques s’imposent comme de nouvelles pratiques sociales, politiques et économiques et donc manageriales, rivant le clou au caractère « non scientifique » de la psychanalyse. Le DSM-III, souligne P.-H. Castel dans un ouvrage du début des années 20010, « donnait un coup mortel à l’évidence régnante que les troubles mentaux devaient à la fois se décrire et s’expliquer d’un point de vue ‘psychodynamique’, autrement dit, consiste en phénomènes inscrits dans des relations à autrui, et dans une histoire profonde dépassant l’objectivité brute des symptômes et leur conscience actuelle chez le malade[2] ». Cinq ans après la première édition du DSM-III, les universités américaines commencent à fermer au sein des départements de psychiatrie, les sections consacrées à la psychanalyse, cet art-clinique de la singularité. Les cliniciens formés à la psychanalyse sont remplacés par des neurobiologistes. Et on ouvre tout grande la porte aux thérapies comportementales. Depuis, les parutions d’ouvrages retentissants cherchent encore et toujours à river le clou de la psychanalyse.

Pourquoi désire-t'on donc s'adresser à des "objets-réduits" et pouvant être étiquetés, plus qu'à des sujets, irréductibles ?

Que nomme-t-on individuation ? Le propos de Cynthia Fleury est clair [3] "Le concept d’individuation a une vieille histoire, avec des interprétations assez différentes chez Jung, Durkheim ou encore Simondon. Dans mon texte, j’ai cherché à montrer comment il était structurant de la pérennité de l’État de droit dans la mesure où ce dernier n’est rien sans la revitalisation, la création des individus. En revanche, il faut s’entendre sur ce qu’est un individu. Ce n’est pas le fruit d’un individualisme mais de l’individuation. Il s’agit d’un processus d’émancipation pour faire lien avec les autres. C’est une assise pour être au monde. L’irremplaçabilité, c’est tout simplement la tentative de l’engagement et de la responsabilité. Je cherchais une notion plus endogène. En parlant de responsabilité, on peut avoir l’impression que c’est une charge qui nous tombe dessus. L’irremplaçabilité, c’est plus existentiel. C’est la charge que l’on accepte de prendre. On décide alors d’être au monde et on décide de se lier avec les autres. C’est l’individuation qui nous protège chaque jour dans notre vie. Être irremplaçable, ce n’est pas nier la poussière métaphysique que nous sommes. Nous sommes poussière. Nous retournerons poussière. Mais entre les deux il y a la transmission, la question parentale – qu’offrons-nous à nos enfants pour qu’ils s’individuent dignement ? –, ou encore la question de faire œuvre, de faire Cité, autrement dit construire et créer. Et cela n’est pas poussière."Le management, cette sur succursale de la psychiatrie est mis en place de façon à modeler et "dresser" les individus. Ne pourrions-nous pas nous demander, si ce dernier ne relèverait pas - à travers le choix professionnel consistant à s'y adonner - à une forme de sadisme psychique ? C'est-à-dire, que comme toute profession induit une psychologie déterminée, le manager chercherait à "commander", avoir un pouvoir sur son travail et sur le travail d'autrui ; sur le silence et la soumission des salariés. Je parle de sadisme dans la mesure om il procédé d'une dé-individuation (nous serrions tous "remplaçables") du sujet au travail. Le manager est obsédé par la hiérarchie, le désir de performance, et enfermé dans son manque de culture générale ("d'Humanités") ou scientifique (d'histoire des techniques), ne saurait-il prendre que des « décisions paresseuses » ? Nous faisons-face à un type d'individus prolétarisés, dans la mesure où le Capitalisme l'a dépossédé de sa science réelle, non-applicative, désintéressée, cet "art pour l'art". Les pratiques de management contemporaines peuvent donc induire des effets inattendus et parfois négatifs, tant au niveau de la santé physique que psychique des individus que sur le plan de la performance, dans la mesure où les effets gestionnaires relèvent de "pseudo-rationalités" : "d'imposteurs" dirait le psychanalyste Roland Gori qui n'ont pas conscience de leur impensés scientifiques. Car, toute véritable science sait son caractère irrationnel. L'individu reste insaisissable et telle est la condition de son ouvrage, ses objectifs, sa production.

[1]Résistances Psychanalyse et Managementessai Bernard Chassé

Chercheur postdoctoral

[2] Pierre-Henri Castel, À quoi résiste la psychanalyse?, Presses Universitaires de France, coll. “Science, histoire et société”, 2006, p. 2.

[3] http://www.humanite.fr/cynthia-fleury-le-travail-doit-faire-lien-avec-lemancipation-et-non-pas-avec-la-survie-586994