Agrandissement : Illustration 1

En juillet dernier, l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a révélé le Produit Intérieur Brut de la Polynésie française de l’année 2023 dans son rapport économique annuel. 706 milliards de francs pacifique (environ 5,9 milliards d’euros), marquant une croissance de 3% en volume par rapport à la précédente. Une performance saluée dans la presse locale, avec une réception néanmoins mitigée au sein de la population. Et pour cause, par-delà ces estimations, des réalités moins reluisantes se jouent. Déroulons le fil.

Une information à contextualiser historiquement, politiquement.

« L’économie ne va pas si mal… », pouvons nous lire en tête d’un article consacré à l’annonce du PIB du Fenua (pays en tahitien), publié sur le site d’information Polynésie la 1ère - l’une des deux chaînes principales de télévision locale qui se décline également en radio et sur internet. Point historique : reliée au groupe France Télévisions, elle était à sa création rattachée à l’ORTF et nommée Télé Tahiti. Inaugurée en 1965, elle fit suite à une promesse (non dépourvue d’intérêts politiques) du Général De Gaulle : offrir aux Polynésiens une chaîne de télévision gratuite en compensation de l’installation des centres d’essais nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, dans l’archipel des Tuamotu.

Quelques extraits de son discours du 7 septembre 1966 à Tahiti, édifiant d’impérialisme, donnent le ton : « Il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française, le caractère de la dissuasion […] Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant.[…] Cette installation est en quelques sortes le départ pour tout l’ensemble des archipels pour un grand et nouveau progrès ». Ces archives de l’INA sont à visionner ici et là. Et elles ont beau dater de bientôt 60 ans, elles n’en déterminent pas moins le présent du peuple Māʻohi, entaché d’héritages de cette tranche sombre de l’Histoire.

Un progrès, oui… Mais en faveur de quel modèle ?

Prise dans le défi de l’occidentalisation comme par nécessité de suivre la course du monde, la Polynésie française du 21ème siècle incarne un modèle de développement unique dans le Pacifique, conféré par son statut d’autonomie. L’idée de son autodétermination reste néanmoins à prendre avec des pincettes, car si elle est imprégnée de ses héritages ancestraux, elle l’est aussi des marques de l’impérialisme français. Depuis la signature en 2004 d’une loi organique, elle jouit du statut de « Pays d’Outre-mer », mais reste dépendante de l’hexagone sur un panel de thématiques centrales. Sous l’égide du Haut-Commissaire, dépositaire de l’autorité de l’Etat sur place, le gouvernement polynésien n’a pas la main mise sur les sujets des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif (article 3 du Titre 1er).

Une grande partie du pouvoir se joue donc à Paris, à quelques 15 000 kilomètres de là, et une continuité des mécanismes coloniaux qui ont marqué la conquête du territoire ultramarin s’observe, malgré l’évolution du statut de la Polynésie française au sein de la République – ce qui a son importance dans l’analyse de sa situation sociale, économique, politique.

Un passé politique à dominance autonomiste, puis un tournant amorcé par la victoire du Tāvini au printemps 2023.

Le paysage politique polynésien fut jonché d’instabilités jusqu’à il y a peu. Cocktail mêlant parfum d’autocratie (le polémique et condamné Flosse en fit la démonstration de 1991 à 2004), motions de censure à répétition (de 2004 à 2013, 13 gouvernements défilent)… Pas évident d’y impulser un équilibre. Deux tendances la divisent : autonomisme et indépendantisme. Quand la première assume une dépendance et un partenariat avec l’Etat français, la seconde clame la fin d’un système de subordination, favorable à une autodétermination totale.

Depuis les élections territoriales de 2023, c’est l’indépendantiste Moetai Brotherson qui occupe la Présidence à Tahiti, signant le retour à la majorité du Tāvini (en version complète : Tāvini huiraʻatira nō te ao māʻohi, Servir le peuple autochtone), après les 5 courts mandats de l’emblématique Temaru 2004 et 2013, censurés. L’arrivée au pouvoir de cette formation politique est alors significative de l’espoir entretenu par la majorité des votants à gagner en souveraineté, fidèlement au programme exposé lors de la campagne électorale. L’heure est à la rupture avec les schémas qui ont orchestré jusqu’alors les rapports entretenus entre l’hexagone et la Polynésie française. Le gouvernement en exercice entend réunir les conditions qui permettront à ce peuple central du triangle du Pacifique de choisir, par un référendum dont ni la date ni l’année n’ont été fixés, s’il désire rendre son indépendance effective. Et sans surprise, un pays qui s’autodétermine ne se constituera pas sans une économie stable et affranchie.

Le gouvernement Brotherson vise « une économie endogène »

C’est ce qu’affirmait la ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail Vannina Crolas, lors d’un entretien accordé au média cité en début d’article, en février 2024. Entendre par cela une économie basée sur les ressources propres du pays, notamment l’agriculture et la pêche, […] et les énergies renouvelables. Mais l’objectif est encore loin d’être atteint, puisque les deux premiers secteurs cités représentent une part de l’économie locale proche de 0%. Selon la ministre, il en retournerait d’un manque d’attractivité de ces secteurs, pourtant essentiels au cheminement vers l’autodétermination – un fait par ailleurs souligné par l’ancien ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, avec le tact et l’honnêteté intellectuelle qu’on lui connaît : « Il faut d'abord faire l'autonomie alimentaire, l'autonomie économique, agricole, plutôt que de penser à d'autres choses [N.D.L.R. : l’indépendance) », déclarait il sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti, le 16 août 2023.

- En outre, il paraît juste de souligner qu’en Polynésie, la pêche et le fa’a’apu (activités en contact avec la terre) sont des faits culturels, souvent pratiqués en famille, dans l’intimité du foyer, dans le but de se nourrir et honorer une communion avec la Nature, et non forcément de générer des revenus. Un point parmi d’autres pouvant questionner le modèle de calcul du PIB, puisque ces productions n’en sont pas moins des richesses bien qu’en dehors de transactions financières. –

Le secteur du tourisme, grand vainqueur du PIB record de 2023.

Le secteur du tourisme représente 9% du PIB record du territoire d’outre-mer. Identifié comme l’une des sources de revenus les plus conséquentes avec l’exportation de la perle, le tourisme a réalisé une performance remarquée avec 261 813 visiteurs en 2023, représentant une recette de près de 85 milliards de francs (environ 712 millions d’euros). Des sommets jamais atteints jusqu’alors sur le territoire, qui a manifestement su se relever de ses difficultés de la crise sanitaire. Le secteur incarne, de fait, une part importante du marché de l’emploi, qui voit son taux de chômage reculer lentement – 14% avec son halo, 25 900 demandeurs d’emploi inscrits au SEFI (équivalent de Pôle emploi – à ceci près que la Polynésie ne bénéficie pas de caisse de chômage - les demandeurs n’ont aucun droit d’indemnité). Sur ce territoire ultramarin, le taux d’emploi - inférieur de 12,6% à celui du territoire national (hors Mayotte) - est à 55,8%

A propos du taux de chômage, la ministre Vannina Crolas remarque par ailleurs que « si ce sont des bons chiffres, ils sont quand même fragiles puisqu’ils sont plutôt conjoncturels, liés à un contexte économique favorable, drainé notamment par une activité touristique très dynamique, donc forcément toujours dépendante de facteurs extérieurs. D’où l’objectif du gouvernement de développer une économie réellement endogène ». Les revenus engendrés par le tourisme ont ainsi vocation à faire office de moteur, afin de favoriser le développement d’autres secteurs, notamment ceux du numérique et de l’audiovisuel, chers au président Brotherson.

Des vacances chères payées (par l’environnement).

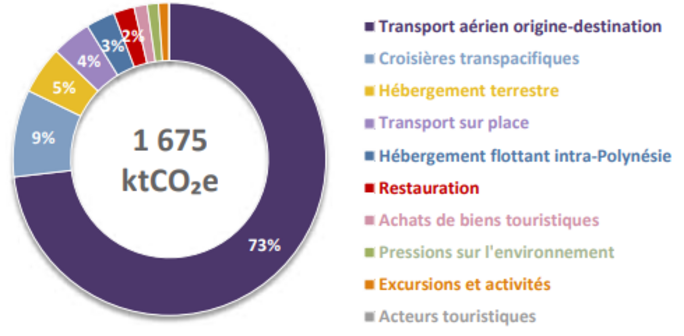

Si la dépendance du tourisme à des facteurs extérieurs est une problématique évidente, il en est une autre, collée aux enjeux de notre époque : son coût environnemental. Conscient de l’importance de développer un tourisme durable, le gouvernement Fritch a lancé fin 2022 le projet Fāri’ira’a Manihini 2027 (l’accueil qui nous ressemble et nous rassemble) ; flambeau repris par Brotherson. Dans la perspective d’éclaircir les impacts du secteur, une enquête sur son empreinte carbone a été menée par le Service du Tourisme. Clair et concis, son bilan nous apprend des réalités inquiétantes au vu de l’objectif d’empreinte carbone annuelle par personne à atteindre d’ici 2050, d’après les Accords de Paris. Oui, nous sommes loin des 2 tCO2e requis… A noter que cette étude s’appuie sur les chiffres de l’année 2019, qui, avant la performance de 2023, incarnait un pic pour le secteur. 30 000 touristes les séparent.

Du fait de son isolement géographique, la Polynésie française attire des touristes qui ne rechignent pas à prendre l’avion, pour de très longues heures pour les plus lointains : les touristes métropolitains. Ce sont eux qui, selon l’étude menée, font exploser avec le plus d’outrance le compteur des émissions, avec une moyenne de 7,7 tCO2e par personne pour un séjour de 25 jours, soit 3,85 fois l’empreinte recommandée par an. Des vacances chères payées par l’environnement. Mais d’où que le touriste vienne « le transport origine-destination, exclusivement aérien, représente 73 % des émissions touristiques », souligne l’étude, qui totalise 1 675 ktCO₂e pour le secteur sur l’année étudiée. Le tourisme domestique – les résidents voyageant au sein des archipels du territoire – est sans surprise le moins polluant, mais aussi le moins quantitatif.

Le tourisme flottant représente quant à lui une part non négligeable d’émissions. 9% du total pour les croisières transpacifiques, 3% pour les croisières intra Polynésie. L’étude soulève que « Même sans transport aérien et sur un temps de séjour très limité, les excursionnistes dépassent la valeur cible, en raison de la forte intensité carbone des navires transpacifiques ».

Dans leur globalité, les émissions liées au secteur touristique représentaient 15% du total des émissions annuelles de la Polynésie en 2019. Alors, pourquoi ne pas promouvoir davantage un tourisme domestique ? Pouvons nous nous interloquer… La stratégie du Service du Tourisme semble toujours tabler sur une promotion de la destination à l’internationale, en dépit de ces chiffres.

En marge de la croissance économique : une précarité résiduelle

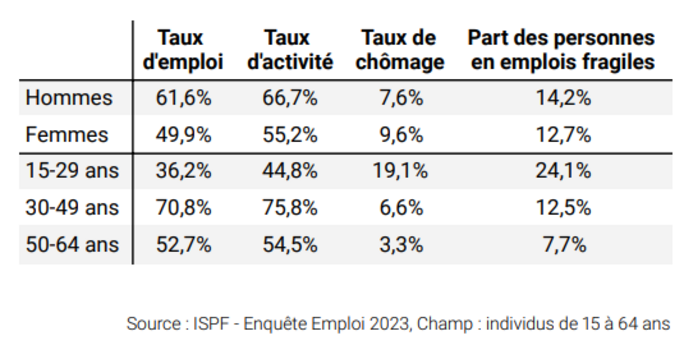

L’institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) dénombre pour l’année 2023 un taux d’emploi de 49,9% pour les femmes, et 61,6% pour les hommes. Ces chiffres, établis sur un panel de résidents du territoire considérés comme aptes à la vie active (entre 15 et 75 ans), soulignent la précarité qui subsiste en Polynésie, avec une plus grande atteinte pour la part de la population féminine. Et là aussi, un questionnement du modèle de calcul du PIB se joue : quid des travaux non rémunérés (souvent effectués par des femmes en Polynésie comme dans la majorité des sociétés du monde) ? Une double peine ? En plus de ne pas bénéficier de salaire pour ce qui s’apparente à un réel travail, ces personnes sont invisibilisées dans les études conventionnelles portant sur la richesse des pays. Pourtant, sans elles, rien ne fonctionnerait.

Ce faible taux d’emploi est néanmoins présenté localement comme une victoire : 2 100 personnes sont entrées en emploi en 2023 ! Une croissance qui se profile sur la pointe des pieds… La ministre du Travail expliquait ces chiffres, dans le même entretien, par le faible taux de diplômés en Polynésie. Mais que fait le gouvernement pour offrir à sa jeunesse la possibilité de se former sur son territoire ? Aujourd’hui, la Polynésie, qui compte environ 279 000 habitants, ne possède qu’une seule université, sur l’ile de Tahiti, et une poignée de formations professionnelles. Selon une étude menée par l’ISPF publiée en 2020, « entre 33 et 36 % des néobacheliers de Polynésie française poursuivent des études dans l'enseignement supérieur français, soit deux fois moins que dans l'Hexagone ». Sur cette portion, 27% partaient étudier en métropole (chiffres de l’année 2016), faute d’une offre disciplinaire suffisamment diversifiée au Fenua. L’étude pointe également les inégalités sociales qui impactent la jeunesse : sur l’année 2016/2017, 18% des jeunes bacheliers sont issus de familles d’agriculteurs ou d’artisans, contre 50% pour les jeunes issus de familles de cadres ou d’employés.

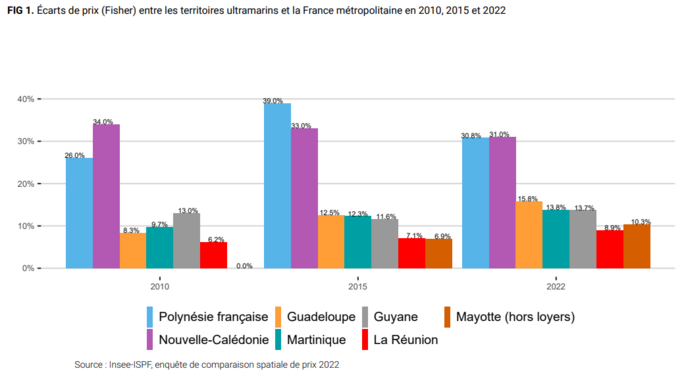

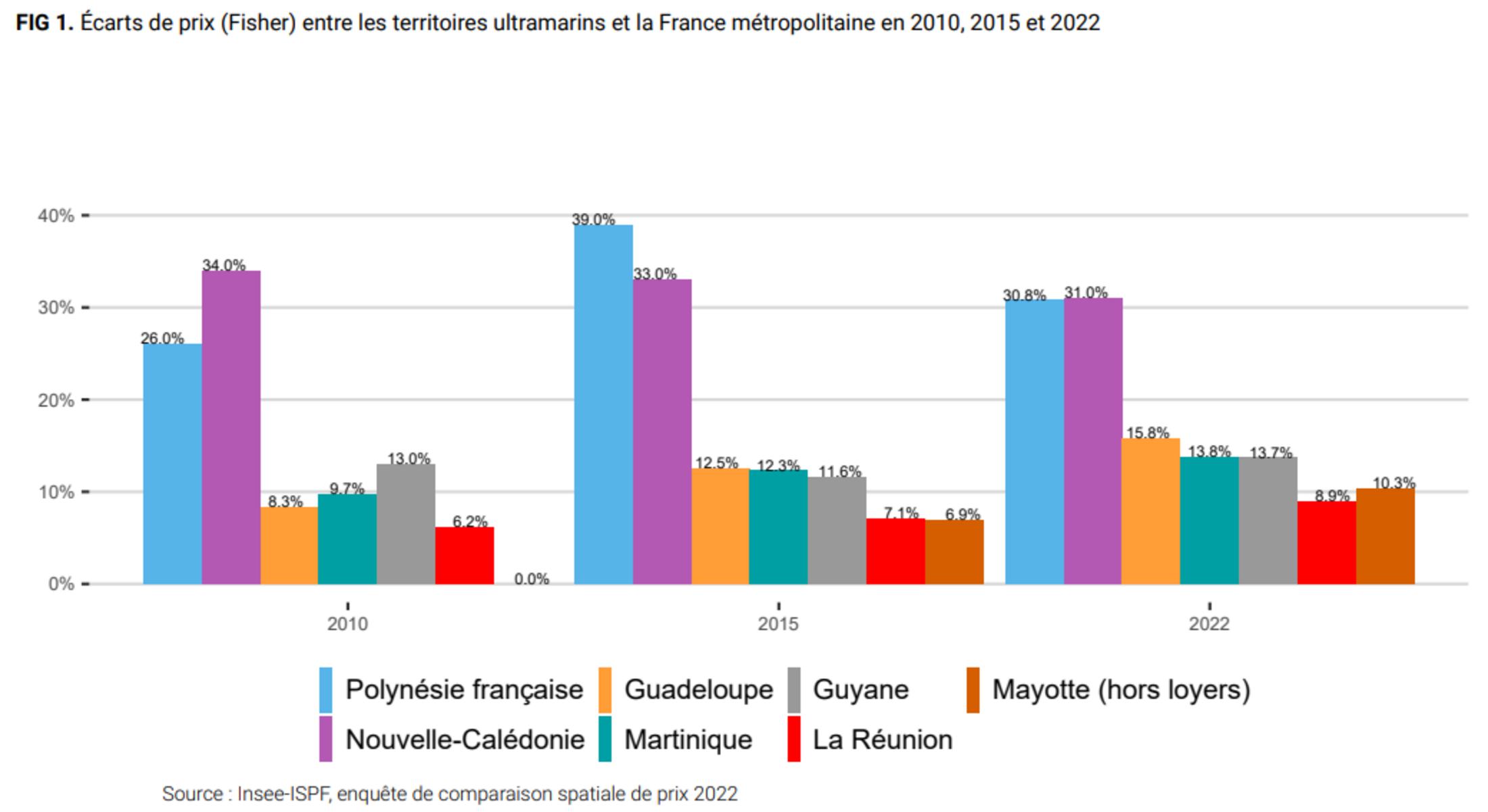

Un coût de la vie 31% plus élevé qu’en France métropolitaine

Agrandissement : Illustration 4

De surcroit, pour compléter le tableau, la vie est chère au Fenua, même très chère. Les prix y sont 31% plus élevés que dans l’hexagone, d’après les recherches de l’ISPF datant de 2022, soulignant que « les produits alimentaires sont plus chers de 45 % en Polynésie française ». On y apprend également que « les dépenses de logement nécessitent un budget supérieur de 35 %, qui s’explique par des loyers privés et un coût de l’électricité plus élevé qu’en France métropolitaine, en 2022. En Polynésie française, l’hôtellerie, café et restauration présente des prix supérieurs de 75 % à la France métropolitaine ». Face à ces faits qui s’expliquent par une accumulation de taxes des marchandises en route pour rejoindre ce territoire géographiquement isolé, de plus en plus de ménages polynésiens rencontrent des difficultés pour subvenir à leurs besoins, et ont recours à des initiatives de charité distribuant des colis alimentaires, s’articulant par une coopération entre mairies, associations et structures religieuses.

« 60 % des Polynésiens vivent sous le seuil de bas revenu métropolitain* (Enquête Budget des Familles 2015). De façon relative, la pauvreté est plus importante qu'en Métropole : 14 % des métropolitains vivent sous le seuil de bas revenus contre 26 % en Polynésie. Les seuils de pauvreté sont très différents entre les deux géographies avec des niveaux de vie médians pour les ménages pauvres près de 3 fois inférieurs en Polynésie (300 euros en Polynésie et 800 en Métropole). Avec un taux d'emploi structurellement bas (53 %) et en l'absence de caisse de chômage et d'amortisseurs sociaux, les revenus des Polynésiens sont plus faibles qu'en Métropole et plus dépendants de l'activité économique » (ISPF).

Une autosaisine du CESEC (Centre économique, social, environnemental et culturel – quatrième Institution de la Polynésie française) « sur la pauvreté au fenua et les pistes de réflexion vers un modèle social plus juste » a été inaugurée en février 2024. A suivre…

Sarah Elgouille