Agrandissement : Illustration 1

C'est devenu un exercice un peu convenu. Le 31 juillet prochain auront lieu les cérémonies en mémoire de l'assassinat de Jean Jaurès. Très certainement, comme souvent les citations tronquées, sorties de leur contexte ou la distorsion récupératrice vont les nourrir.

Les uns, en faveur de l'ordre, de la nation, de l'autorité, oubliant que Jean Jaurès, c'est avant tout le cheminement d'un homme, accompli dans le combat pour la justice sociale, pour l'autonomie et l'émancipation, contre le colonialisme et pour l'internationalisme. Les autres oubliant sa détestation pour la confusion, pour les outrances ou la violence, comme pour le manque d'éthique ou de démocratie, dans le combat politique.

Par peur de la "foule révolutionnaire", du "rouge", bref du "wokisme" de chaque époque, le rôle des hommes et femmes des classes populaires dans la Révolution Française a souvent été présenté comme supplétif de la bourgeoisie. À peine, aurait-il compris pourquoi il eut combattu.

Jean Jaurès lui restitue son rôle, sa vocation démocratique à travers cette belle description du 14 juillet écrite pour son "Histoire socialiste de la Révolution Française, parue en 1901 .Les classes populaires ne mendient pas en démocratie ou en République. Ses citoyennes et citoyens en sont un fondement historique.

En post-scriptum complémentaire, une interview de l'historien Jean-Clément Martin paru dans le Grand Continent en Aout 2024 « Entrer en Révolution, c’est comprendre l’irréversible ». Un lien, aussi, renvoie vers un documentaire sur Arte rendant hommage aux femmes révolutionnaires*.

Mais, comment, à l'heure où les extrêmes droites, les nationalismes gouvernent, arbitrent un jeu mondial fait de génocide, de guerres, de massacres et de terreur impérialistes, ne pas penser à Jean Jaurès, avec le coeur serré, en constatant l'absence d'internationalisme pour s'y opposer ?

Dans "L'armée nouvelle", qui n'est pas celle de Macron, Jean Jaurès écrit en 1911 :

"Arracher les patries aux maquignons de la patrie, aux castes de militarisme et aux bandes de finance, permettre à toutes les nations le développement indéfini de la démocratie et de la paix, ce n’est pas seulement servir l’Internationale et le prolétariat universel, par qui l’humanité à peine ébauchée se réalisera, c’est servir la patrie elle-même. Internationale et patrie sont désormais liées. C’est dans l’Internationale que l’indépendance des nations a sa plus haute garantie ; c’est dans les nations indépendantes que l’Internationale a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène."

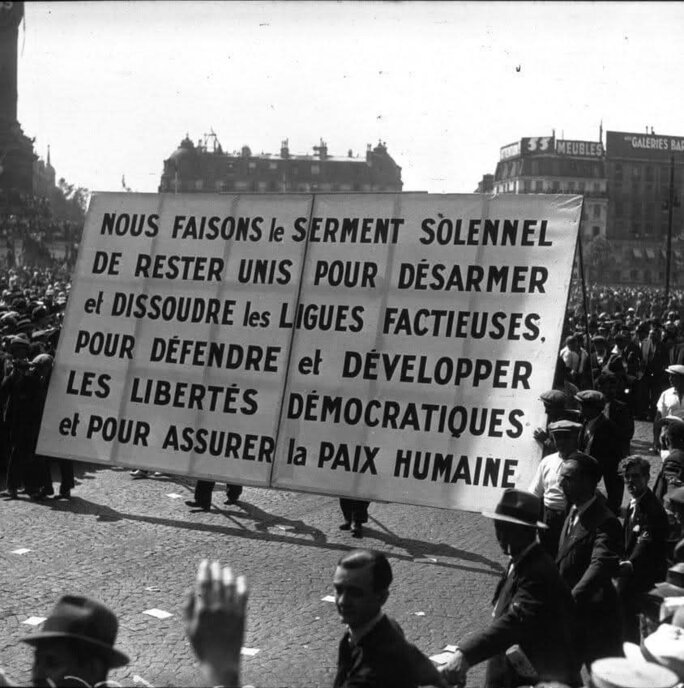

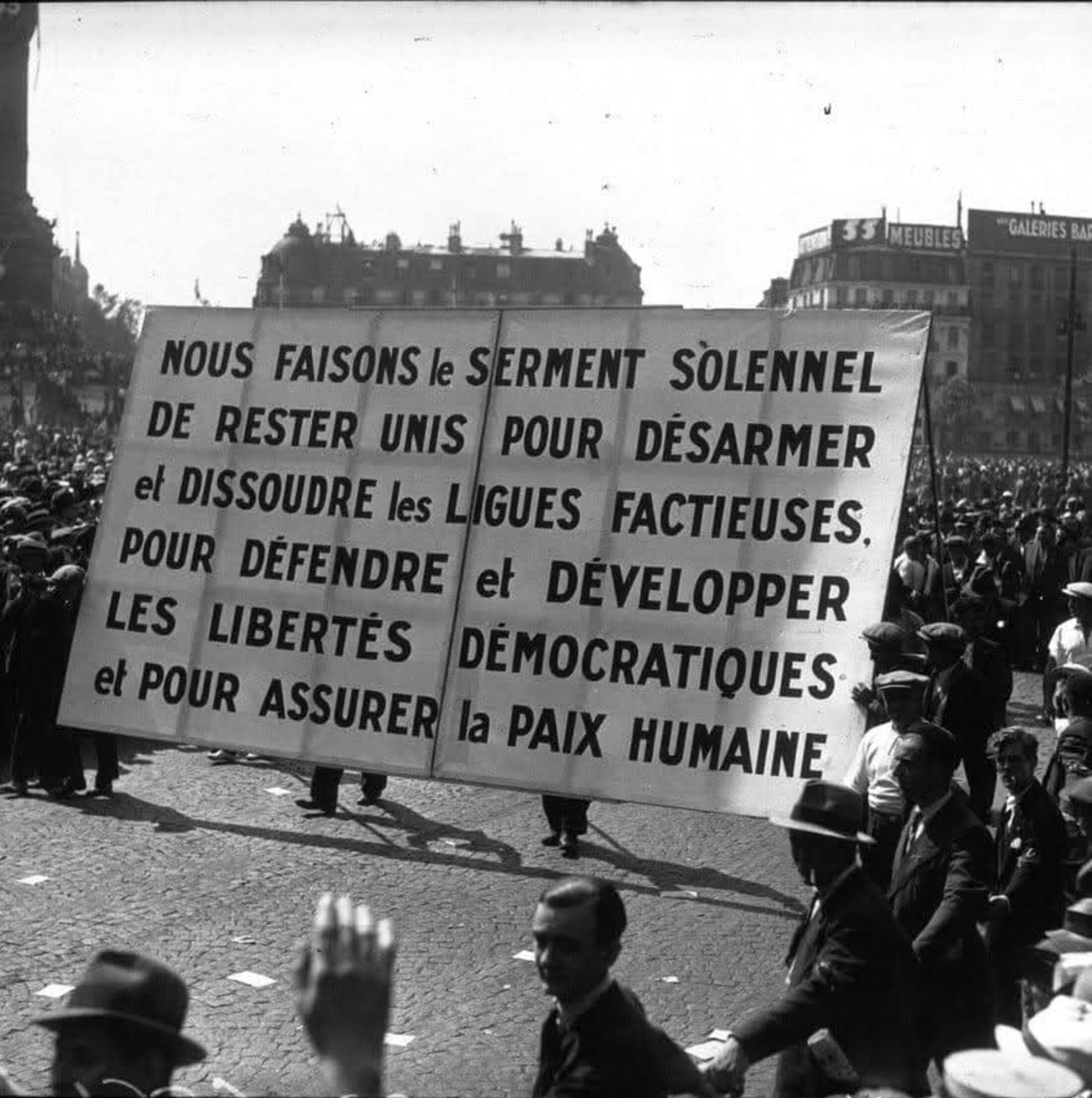

Nos aîné.es de 1935 avaient déjà consacré le 14 juillet comme un moment fort de résistance à l'extrême droite, au nationalisme, pour la constitution du Front Populaire. Puis, plus tard, également, une date prétexte pour la Résistance afin de démontrer la résilience de l'esprit républicain.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 5

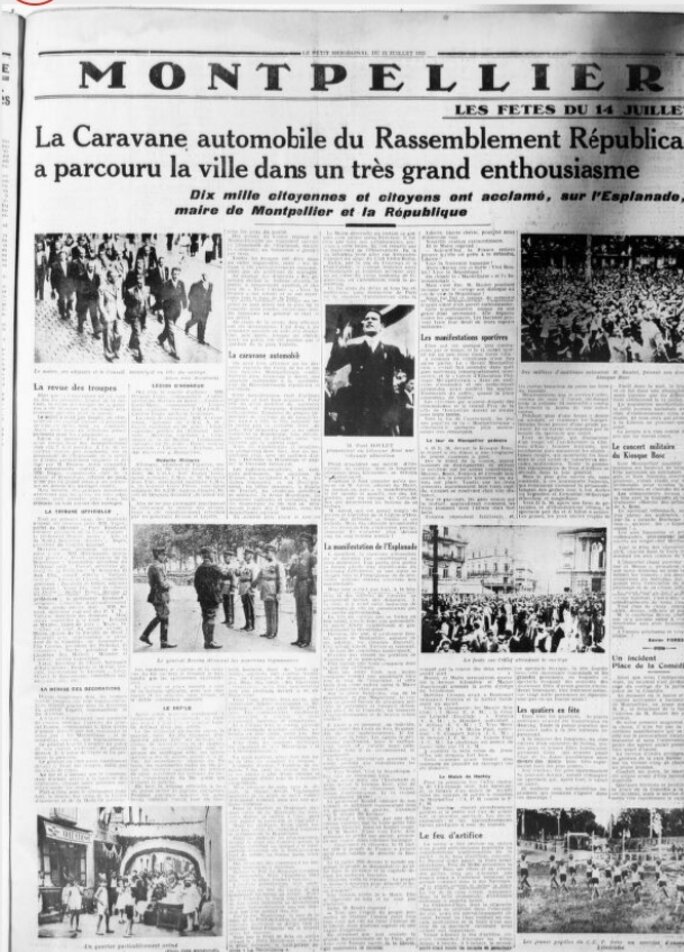

Le Petit Méridional 16 juillet 1935

Mais, laissons Jaurès évoquer la force révolutionnaire du 14 juillet.

Qui est populaire, démocratique et non militariste.

Liberté ! Égalité ! Fraternité !

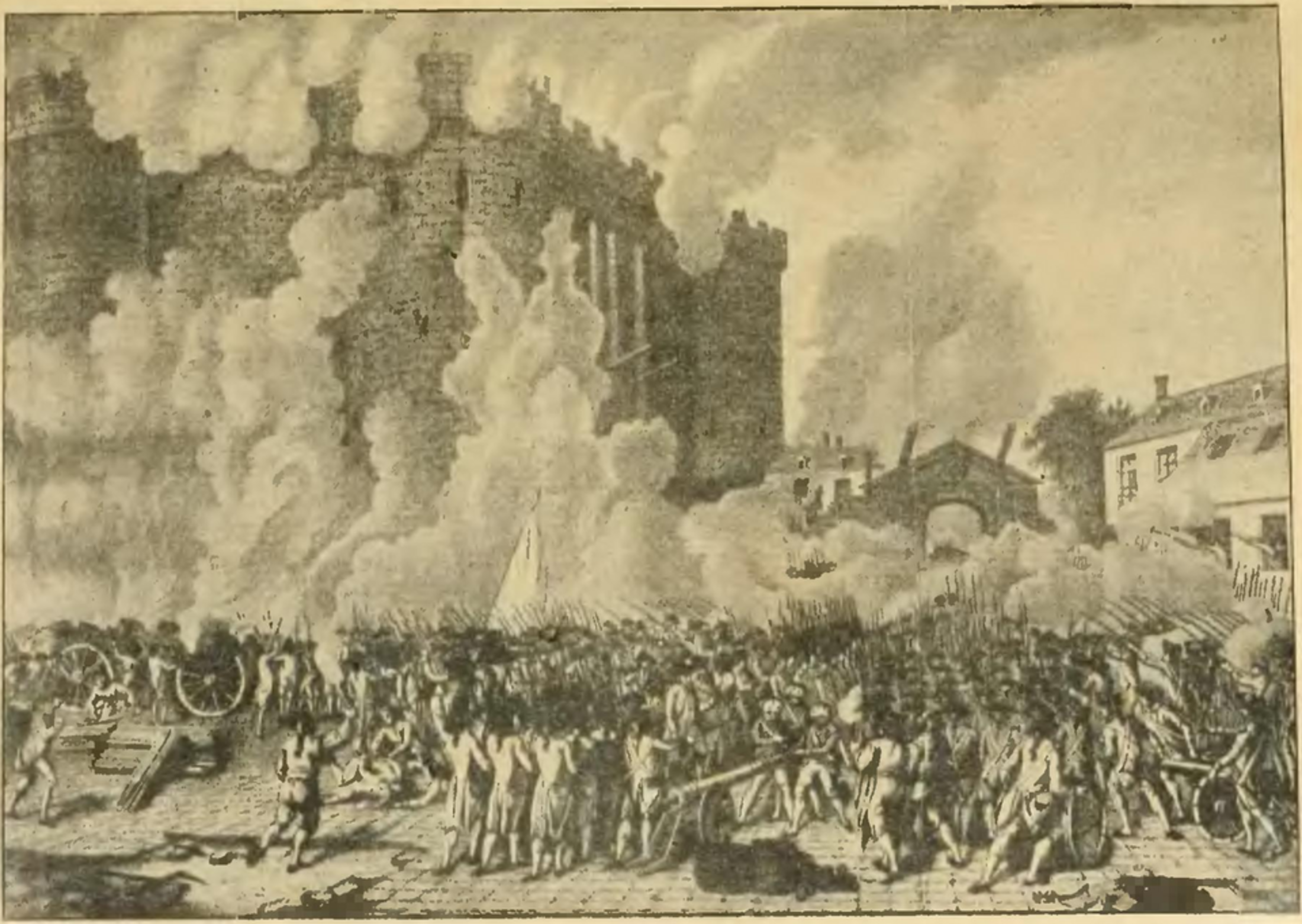

« Comme on voit, ce sont des soldats de métier, des officiers comme Élie, de modestes industriels comme Hullin, de petits bourgeois comme le fils Maillard, qui dirigèrent le mouvement ; mais les plus pauvres des prolétaires tirent largement leur devoir.

En cette héroïque journée de la Révolution bourgeoise, le sang ouvrier coula pour la liberté. Sur les cent combattants qui furent tués devant la Bastille, il en était de si pauvres, de si obscurs, de si humbles, que plusieurs semaines après on n’en avait pas retrouvé les noms, et Lostalot, dans les Révolutions de Paris, gémit de cette obscurité qui couvre tant de dévouements sublimes : plus de trente laissaient leur femme et leurs enfants dans un tel état de détresse, que des secours immédiats furent nécessaires.

Vingt mois plus tard, dans une lettre adressée à Marat, les ouvriers charpentiers dénoncent l’égoïsme des gros entrepreneurs qui veulent retenir tout le bénéfice de la Révolution, mais qui étaient cachés dans les jours de péril. Il paraît certain que les ouvriers charpentiers jouèrent un rôle actif dans l’assaut de la Bastille : habiles à manier la hache, ils étaient comme les sapeurs improvisés, ou comme « les soldats du génie » de la Révolution.

Agrandissement : Illustration 6

On ne relève pas, dans la liste des combattants, les rentiers, les capitalistes pour lesquels, en partie, la Révolution était faite : ce sont des moyens et petits bourgeois, des basochiens, des artisans et des prolétaires, qui ont porté ce jour-là le coup mortel au despotisme royal. Il n’y eut pas, sous le feu meurtrier de la forteresse, distinction « des citoyens actifs » et « des citoyens passifs ». Ceux même qui ne payaient pas assez d’impositions pour être électeurs, furent admis à combattre et à mourir pour la liberté commune. (….).

Les effets de la prise de la Bastille furent immenses. Il sembla à tous les peuples de la terre que la geôle de l’humanité toute entière venait de tomber. C’était plus que la déclaration des droits de l’homme : c’était la déclaration de la force du peuple au service du droit humain. Ce n’était pas seulement la lumière qui, de Paris, venait aux opprimés de l’univers : c’était l’espérance ; et en des millions et des millions de cœurs que possédait la grande nuit de la servitude, pointa, à la même heure, une aurore de liberté. (…)

Paris n’en était pas moins, dès ce jour-là, émancipé : et sous le coup des événements, il improvisa sa constitution municipale avant que l’Assemblée ait pu organiser par une loi générale les municipalités, avant qu’elle ait pu élaborer la Constitution nationale. (…)

À l’exemple de Paris, des communes sans nombre vont se constituer sur tous les points de la France, pour administrer et pour combattre, pour écraser toute tentative de contre-révolution et pour suppléer aux défaillances du pouvoir exécutif royal soudain annihilé ou réduit. Et toutes ces communes, nées pour ainsi dire d’une même commotion de liberté et d’un même besoin d’ordre vont se fédérer avec celle de Paris.

Dès les premières semaines, de nombreuses gardes-bourgeoises s’affilient à la garde bourgeoise parisienne et des adresses fraternelles sont envoyées de toute part à la municipalité de Paris. Il n’est pas étonnant qu’un an après la fête de la fédération soit fixée au 14 juillet.

Car c’est bien le 14 juillet 1789 qu’est née vraiment la fédération des communes de France : un même instinct avertit à la même heure tous les groupements de citoyens, toutes les cités, que la liberté serait précaire et débile tant qu’elle ne reposerait qu’en l’Assemblée nationale, et qu’il fallait lui donner autant de foyers qu’il y avait de communes. Ainsi mêlée, pour ainsi dire, à la vie familière des citoyens, ainsi animée et renouvelée sur place par des énergies sans nombre, la Révolution serait invincible.

Mais toutes ces énergies municipales spontanées, multiples avaient pour centre politique l’Assemblée, pour foyer dominant Paris, pour centre idéal la Révolution. Elles étaient naturellement et nécessairement fédérées. Grandes journées où, dans l’ardeur même du combat, une idée claire et décisive s’affirmait ! Les fulgurations de l’orage semblaient se fondre dans la lumière splendide d’un jour d’été.

En suscitant la vie municipale, la journée du 14 juillet rapprochait un peu du premier plan de l’action le prolétariat encore relégué dans un arrière fond obscur. (…)

Ce n’est pas en vain pourtant que dès ses premiers pas la Révolution bourgeoise a dû recourir à la véhémence des cœurs et à la force des muscles ouvriers. Quand la guerre contre les Vendéens, contre l’émigration, contre l’étranger portera au maximum la tension révolutionnaire, quand le peuple gardera, à côté des bourgeois héroïques, toutes les portes de la Révolution, il faudra bien lui donner enfin droit de cité ; comme les esclaves antiques qui conquéraient leur liberté sur les champs de bataille, les prolétaires vont conquérir le droit de suffrage et quelques heures brèves de souveraineté politique sur les champs de combat de la Révolution bourgeoise. (….)

Mais c’est dans les campagnes, c’est parmi les paysans que la prise de la Bastille eut le plus retentissant effet. Depuis l’ouverture des États-Généraux, les paysans attendaient : quand donc l’Assemblée penserait-elle à leurs souffrances ? De loin, mais informés à coup sûr par ceux qui les avaient aidés à rédiger leurs cahiers, ils suivaient la lutte du Tiers contre les privilégiés et la Cour : ah ! si le Tiers pouvait être vainqueur, comme on abattrait vite la tyrannie des nobles ! Aussi la journée du 14 fut décisive. Paris avait pris sa Bastille : il restait aux paysans à prendre les leurs, toutes ces Bastilles féodales, tous ces châteaux à meurtrières et à colombiers qui dominaient les villages et les plaines.

Soudain, comme un ressort qui se détend, les campagnes se soulevèrent. »

Agrandissement : Illustration 9

Comme plusieurs villes de France, Montpellier possède un modèle réduit de la Bastille construite avec sa pierre et envoyé par l'entrepreneur démolisseur de la prison par le citoyen Paloy. Elle est visible au musée du Vieux Montpellier

Agrandissement : Illustration 10

« Entrer en Révolution, c’est comprendre l’irréversible » : la violence de juillet 1789 et le mythe de la Grande peur. Interview de Jean-Clément Martin dans le Grand Continent Août 2024

https://legrandcontinent.eu/fr/2024/08/13/entrer-en-revolution-cest-comprendre-lirreversible-la-violence-de-juillet-1789-et-le-mythe-de-la-grande-peur/

Aux Armes Citoyennes ! Documentaire d'Arte 2025

* https://www.arte.tv/fr/videos/117714-000-A/aux-armes-citoyennes/?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=117714-000-A