13 JANVIER 2016 - PAR CLAUDIO CONTI

Tout marche à l'envers, avons-nous écrit il y a quelques jours. Et si on regarde la tendance des prix du pétrole - une matière première fondamentale de l'économie, source privilégiée d'énergie pour la mobilité et la production industrielle, une marchandise entrant dans la formation du prix de toutes les autres (comme seulement le travail humain le fait) - la confirmation explose à la vue de tout le monde. Du moins de ceux qui veulent voir.

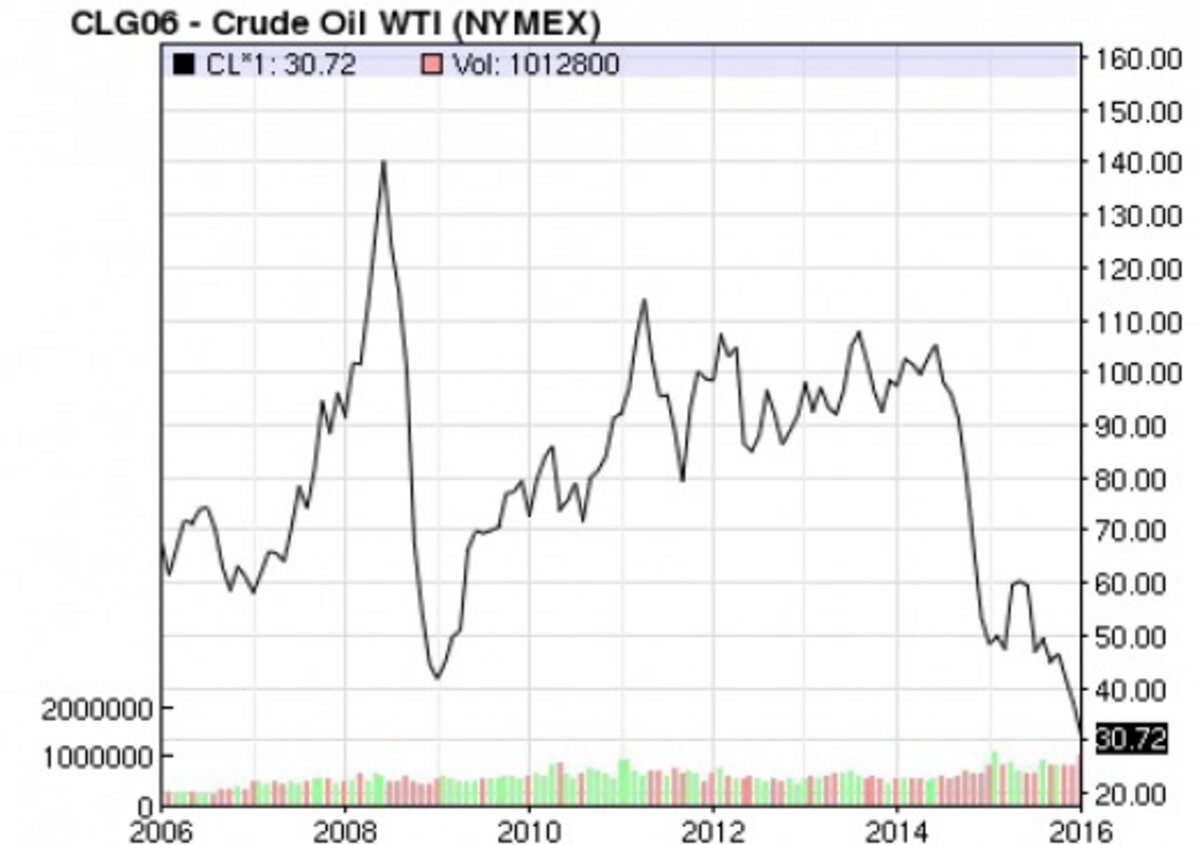

En effet, il n'y a jamais eu un instant de guerre guerroyée au Moyen-Orient, même au sein et entre producteurs de brut, dans laquelle la tension ne se soit déchargée sur les prix, les poussant à augmenter à des niveaux effrayants. Ici, depuis plus d'un an c'est le contraire qui arrive. Le pétrole a chuté de plus de 70% par rapport à juillet 2014 et d'environ 20% dans le dernier mois, celui où les craintes d'un éventuel conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux plus grandes puissances - y compris pétrolières - du Golfe, ont grandi au point de rupture.

Parmi les "prévisionnistes" de métier - une catégorie malchanceuse, en général ; ils ne devinent presque jamais - quelques uns en viennent à faire l'hypothèse d'un prix proche de 20 $.

Si nous voulons ajouter des éléments, il n'y a jamais eu autant de pétrole disponible sur le marché - à prix d'aubaine - malgré le fait que les réserves d'hydrocarbures diminuent rapidement (en dépit de l'incertitude des données, qui constituent souvent un secret d'Etat bien protégé). La responsabilité en revient principalement à l'Arabie saoudite, qui a augmenté exprès les quantités extraites, rompant aussi l'unité de l'OPEC, dans la tentative de mettre hors du marché à la fois la Russie et l'Iran (des ennemis historiques pour des raisons différentes), ainsi que les sociétés américaines de pétrole de schiste ; qui ont inondé à leur tour le marché avec des hydrocarbures de diverses qualités, mais qui doivent faire face à des coûts d'extraction moyens variant entre 40 et 80 $ le baril.

Dans l'offensive saoudienne les erreurs de calcul étaient certainement nombreuses, à commencer par la capacité de résistance du secteur du schiste, qui continue à extraire à perte, mais peut compter - pour l'instant - sur des prêts puissants trouvés sur les marchés américains, dans l'espoir de rencontrer dès que possible une augmentation substantielle et durable du prix. Ce n'est pas étrange, en milieu capitaliste : je fais des dettes mais je défend des parts de marché, après on verra ...

Même la Russie et l'Iran, bien que meurtries sur le plan des recettes, ont obtenu dans la dernière année plusieurs succès politico-diplomatiques en assumant - souvent même de concert - un rôle central dans le conflit en "Siraq", qui devait être dans les intentions saoudiennes une sorte de "cour de la maison".

Mais changer de stratégie en chemin n'est pas facile. Donc pour l'instant on continue à pomper - côté producteurs - le plus possible.

Ce qui provoque beaucoup de problèmes à la fois dans l'économie réelle et dans la finance internationale, parce que le pétrole et tout ce qui lui tourne autour (titres, future, swaps, instruments financiers dérivés de toutes sortes, etc.) ont un poids dévastateur de tout équilibre possible.

À l'heure actuelle prévalent les craintes financières, accrues par le choix de la Réserve fédérale américaine de relever progressivement ses taux d'intérêt. Du reste, parmi les choses qui fonctionnent à l'envers, on ne peut certes pas sous-estimer le fait que - pour plus de sept ans - sur de nombreux marchés, le coût d'emprunt était de zéro ou même négatif. Et, en régime capitaliste, est-ce normal que le capital ne puisse obtenir de manière programmée un profit sur son utilisation?

La hausse des taux d'intérêt américains implique de toute façon une appréciation du dollar, qui est en même temps unité de mesure des prix des matières premières (commodities) et monnaie utilisée pour de nombreux titres de créance. Le robuste coup de freins simultané de la Chine, devenue depuis au moins deux décennies la manufacture du monde, implique de fait une baisse simultanée de toutes les matières premières (si on produit moins, il y a moins de demande).

Ces problèmes deviennent immédiatement "réels", car de nombreux pays émergents sont justement des producteurs de commodities (donc ils ont devant eux encore une longue période de prix bas et en baisse), mais aussi endettés en dollars (sept années d'argent à taux zéro, surtout aux États-Unis, avaient favorisé la demande de prêts à investir dans le secteur minier et les infrastructures pour l'extraction et le transport). Une condition explosive, comme les savent ceux qui sont mis au chômage partiel ou en déplacement et voient monter le coût de leur emprunt pour l'achat d'une maison…

Ce n'est pas tout. Un quart de siècle de mondialisation avait créé une division internationale du travail qui semblait contenter tout le monde. Certains pays "émergents" devenaient industrialisés pour produire une énorme variété d'objets manufacturés (des jouets aux smartphones), dés-industrialisant en même temps les pays les plus avancés, qui allaient se concentrer sur les services et les produits à plus forte valeur ajoutée, la technologie de pointe.

Ça ressemblait à l'œuf de Colomb. "Eux" produisaient pour nous tout le menu fretin (au sens métaphorique) qu'il n'était plus rentable produire ici. Tandis que "nous", nous continuions à produire des machines high-tech à leur vendre, à "eux". De cette façon on pouvait même mettre KO les travailleurs et leurs représentants syndicaux et politiques, réduisant les salaires et effaçant les institutions historiques de la providence occidentale (santé, retraites, éducation) et rétablir des conditions "du XIXe siècle" dans les rapports de force entre les classes. Les plus bas salaires "là-bas" maintenaient très bas les prix des marchandises qui allaient être achetées "ici", y compris par ceux qui se retrouvaient avec un salaire bloqué ou en baisse. Quelle aubaine ...

La danse du prix du pétrole, d'abord grimpé à 147 $ le baril - dans les semaines avant l'explosion du cyclone Lehmann Brothers, en 2008 - puis chuté à 30, donc remonté à la moyenne des 100-110 $ le baril entre 2010 et le milieu de 2014, finalement retombé aux niveaux actuels, semble avoir rompu ce "cercle vertueux". Ou, du moins, a vu la rupture des équilibres stables depuis près de 70 ans.

La crise des "émergents" signifie pour les pays industrialisés la crise des exportations juste en même temps que le faible prix du brut pourrait favoriser la production - là-bas - de marchandises à un prix encore plus bas. Un scénario de déflation pas du tout vertueux, parce que les prix en baisse bloquent l'investissement, en plus des salaires. Et éloignent toute hypothèse de "croissance" de l'économie mondiale.

L'arrêt des investissements aurait lieu - c'est déjà le cas - même et surtout dans le secteur de l'extraction de pétrole brut. Ce qui est particulièrement dommageable dans le moyen terme, à la capacité de maintenir tels les niveaux élevés de production actuelle et même la possibilité de faire face à une hausse éventuelle de la demande.

Enfin, la récurrence des attaques "terroristes" (il est temps désormais de cesser d'utiliser ce terme pour indiquer les épisodes d'une guerre inter-impérialiste asymétrique, donc combattue d'une part par des chasseurs-bombardiers de l'autre par des bombardiers humains à la chasse de "touristes") est en train de définir lucidement une ligne de fracture entre le monde industrialisé occidental et les pays sunnites (non génériquement "islamiques"). Une séparation de facto - physique - qui ouvre la voie à un conflit plus explicite entre un monde dépendant du pétrole (fièrement divisé entre blocs pas du tout amiables les uns vis-à-vis des autres : les Etats-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine) et cette partie du monde qui préserve, dans le sous-sol, les deux tiers des réserves. Une séparation qui constitue au moins un risque pour la circulation globale : de capitaux et de marchandises, sûrement, pendant qu'elle centrifuge des populations entières fuyant la guerre vers les anciens paradis occidentaux.

S'il y avait un "projet" pour gouverner ce qui se passe, nous pourrions presque nous sentir en sécurité. Mais il n'y en a aucun. Seulement une crise mondiale qui broie les anciens équilibres, apparemment sans aucune idée sur quels équilibres pourraient les remplacer.

Tout fonctionne à l'envers, justement ...

source :

http://www.contropiano.org/economia/item/34698-la-spia-del-petrolio-segnala-crisi-nera