Agrandissement : Illustration 1

Une recette touristique sans faille

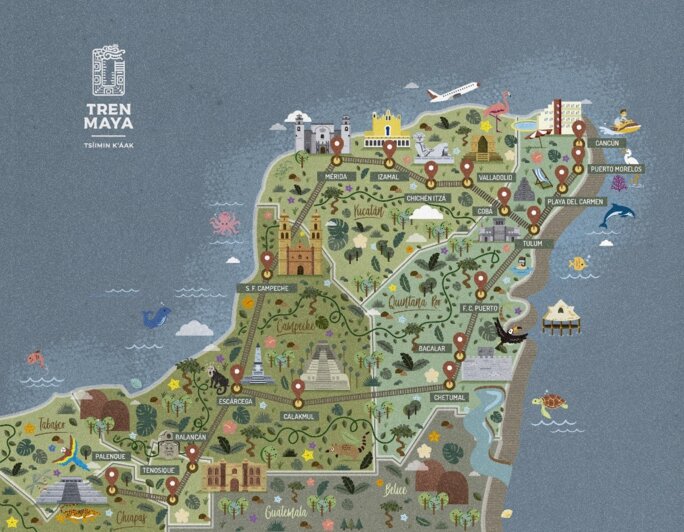

Si le Quintana Roo fut, à une époque, le berceau de la civilisation maya, il est aujourd’hui l’un des principaux théâtres du tourisme international. Selon les chiffres du ministère du tourisme du même État, en décembre de l’année 2019, 2,3 millions de passagers arrivaient ou transitaient par l’aéroport international de Cancún.

Un succès touristique qu’il doit à son environnement et à sa culture (du moins ce qu’il semble en rester). La région a hérité des plus beaux éléments de paysage qui façonnent l'imaginaire des vacanciers : notamment les immenses palmiers qui dominent les plages de sable blanc de Tulum et de Playa del Carmen. Sont aussi au rendez-vous, la mer translucide des caraïbes et un ensoleillement permanent. En outre, elle abrite une des ruines les plus connue du Mexique : le parc archéologique de Tulum visité par plus de 2 millions de touristes en 2019.

Parmi les lieux d’intérêt exceptionnels, il faut ajouter les cenotes, éparpillés dans toute la péninsule. Principalement remplis d’eau douce, ce sont des gouffres naturels, enfouis sous terre à la manière d’une grotte, ou bien, à ciel-ouvert. Enfin, le Quintana Roo compte de nombreuses îles visitables aux atouts caribéens. Les plus connues sont l’Isla Mujeres et la Isla de Cozumel. Par ailleurs, cette dernière dispose d’un aéroport international qui a accueilli plus d’un demi-million de voyageurs en 2019.

Agrandissement : Illustration 2

On appréhende mieux la démesure des chiffres énoncés plus-haut. C’est parce que le Quintana Roo dispose de tous les éléments constitutifs de la carte postale idéale que des millions de touristes y affluent chaque année. Toutefois, l’explosion du tourisme à Cancún et ses environs depuis les années 1980 a bouleversé les économies locales et les cultures indigènes.

Le Quintana Roo est-il encore un territoire mexicain ?

Moi aussi, j’ai succombé d’admiration devant les fameuses cartes postales. Et j’ai voulu en découvrir l’arrière-plan. En décembre 2019, armé de mon sac à dos, j’ai entamé un voyage de plusieurs semaines dans le sud du Mexique.

En arrivant à Majahual, ville touristique au sud de la côte, j’ai vite constaté que l’industrie des bateaux de croisière battait son plein. Toute l’économie locale est orientée vers la satisfaction des désirs capricieux de ces voyageurs fortunés. Je me souviens avoir brièvement échangé avec un jeune touriste Californien sur l’artère principale de la ville, qui fait face à la mer. À la fin de notre conversation, il m’avait demandé : « Et alors toi, t’es dans le petit ou dans le gros ? ». Il m’aura fallu quelques secondes pour comprendre qu’il parlait des deux énormes cruceros (1) parqués à l’horizon.

La première chose bouleversante lorsqu'on voyage à travers les villes de la région, c’est le constat de la ségrégation qui façonne les quartiers. Au plus éloigné de la zone côtière, le centre urbain est principalement peuplé d'indigènes et de métis qui vivent ici depuis des générations. Travailleurs du marché, des ateliers mécaniques, des restaurants de tacos ou bien simples commerçants ambulants, ils incarnent l’unique et discrète continuité socio-culturelle entre le Quintana Roo et le reste du Mexique. Par ailleurs, la côte est habitée, par des touristes étrangers, majoritairement blanc et d’origine états-unienne. Si l’on y aperçoit parfois des individus aux traits métissés qui attestent d’une origine Maya, c’est parce qu’ils travaillent tous, au service de la gigantesque industrie du rêve. Capital matériel et symbolique des investisseurs étrangers, les plages de la Riviera Maya sont désormais, la chasse gardée des promoteurs du tourisme.

Le contraste entre la région du Quintana Roo, petite favorite des spring break (2) internationaux et ses États voisins est évident. Il se manifeste d’abord dans le coût de la vie. À Puebla, région de l’altiplano central du pays où je résidais pendant mon année universitaire, le kilo de banane me coûtait entre 12 et 15 pesos (entre 50 et 70 centimes d’euros environ). Vous comprendrez mon indignation lorsque, dans un supermarché, non loin du site de Tulum, au moment de passer en caisse avec une seule banane, l’hôtesse m’annonce : « Ça vous fera 20 pesos monsieur ». Cet exemple résume à lui seul, le coût de la vie démesuré aux environs des zones côtières caribéennes.

Agrandissement : Illustration 3

Pas de quoi s’étonner me direz-vous : si on considère que ces plages sont destinées uniquement à accueillir une clientèle internationale bourgeoise et rentable, alors naturellement, les prix doivent être à la hauteur de leurs ressources. L’explosion du secteur touristique semble soutenir une forme de néo-colonialisme qui exclut la population nationale. Si l’on considère la situation économique du Mexicain moyen, avec un salaire minimum de 123,22 pesos par jour (4,56 euros), on comprend vite qu'il peut difficilement se payer des vacances dans la région, dont les prix concurrencent ceux de la Côte d’Azur.

D'ailleurs, le billet vert est devenu l’unité de mesure préférée des yucatèques. C’est pour cela que dans de nombreux commerces, agences de tourisme ou hôtels, les prix sont annoncés en dollars. Pour l’économie du Quintana Roo, c’est une véritable opportunité pour démultiplier les bénéfices. Pour un dollar échangé, ce sont plus de 24 pesos de gagnés. L’économie informelle est aussi de la partie. Les commerçants ambulants se déplacent dans les endroits très fréquentés par les chasseurs de souvenirs pour leur vendre leurs productions artisanales. Sans aucun doute, la « dollarisation » de l’économie sur la côte caribéenne du Yucatán a généré une fétichisation de la monnaie états-unienne.

Au cours des quarante dernières années, la côte Est de la péninsule a été prise d’assaut par les investisseurs internationaux. Quand on sait qu’aujourd’hui, sur la Riviera Maya, 6 hôtels sur 10 appartiennent à une riche famille espagnole, on se demande quelle souveraineté les Mexicains ont encore sur leur territoire. Par exemple, les frères et sœurs Riu Güell, avec leur chaîne RIU Hotels & Resorts y possèdent plus de 7 000 chambres en location. Mais les Espagnols ne sont pas les seuls à avoir investi sur les plus belles plages du Mexique. On y retrouve d’autres chaînes hôtelières de renommée internationale comme la Britannique Hôtel Rock Café, ou encore la Texane Omni Hotels & Resorts. Si l’argument d’offrir du travail à plus de 300 000 Mexicains est à prendre en compte, il faut surtout se demander si les rémunérations des employés sont à la hauteur des marges astronomiques réalisées par ces géants de l’hôtellerie.

La colonisation commerciale des terres mayas se manifeste aussi dans l’appropriation sémantique du monde indigène. Pour répondre aux aspirations de dépaysement des touristes, les hôtels revêtent des noms qui font écho à la vieille civilisation tropicale : « Mayan monkey Cancun », « Hotel casa Maya » ou bien « Maya Caribe Beach ». Le secteur du divertissement participe aussi à l’usurpation de ce champ lexical. En témoigne les noms des parcs d’attractions suivants : « Mayan Water Complex » ou encore, « Selvatica – The Adventure Tribe ». Les plus audacieux n'hésitent pas à employer directement la langue Maya avec des sites nommés « Kantun Chi » ou « Xel-Ha park ». L’accaparement culturel s’étend jusqu’aux codes esthétiques de l’architecture maya. On en voit un exemple sur la photo de l’entrée du « parc éco-archéologique » Xcaret ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 4

On comprend bien les effets pervers de l’accaparement de ces traits culturels. Ils nourrissent un fantasme exotique. En faire un argument touristique majeur est à la fois une provocation et une humiliation quand on sait que les Mayas s’indignent de constater la destruction de leurs terres. Là aussi l’industrie du tourisme est une source d’emplois considérable pour les autochtones de la région. Toutefois, la pauvreté qui touche les communautés mayas dans le Yucatán les contraint d’accepter une offre de travail aux salaires miséreux. Du même mouvement, ils deviennent des acteurs de la vaste opération de destruction des écosystèmes de leur propre État. Pour rappel, traditionnellement, les Mayas défendent un usage raisonné et soutenable des ressources offertes par celle qu’ils appellent la « Madre Tierra » (3). Voilà le principal paradoxe qui alimente la fracture entre la machine capitaliste moderne et les vieilles traditions indigènes de la région.

Finalement, tout nous porte à croire que le Quintana Roo n'existe que pour satisfaire un imaginaire préconçu et ne pas bouleverser les habitudes des touristes internationaux. Est-ce pour cela qu’il ne manque pas ici de Starbucks, Burger King ou encore de Sephora ? À quoi bon voyager si c’est pour se retrouver face à une telle vérité : celle de la triste spoliation et de l’extrême pauvreté ? En 2015, pour garder son rang parmi les spring break privilégiés des américains, le Quintana Roo a même aligné l’heure de sa région sur celles du « tiempo del este » (4) incluant les villes de New York, Boston, Miami, et bien d’autres encore. Après avoir divorcé d’avec le Mexique, le Quintana Roo a-t-il déjà épousé son éternel amant yankee ?

Le Train Maya, future colonne vertébrale de l’industrie du rêve

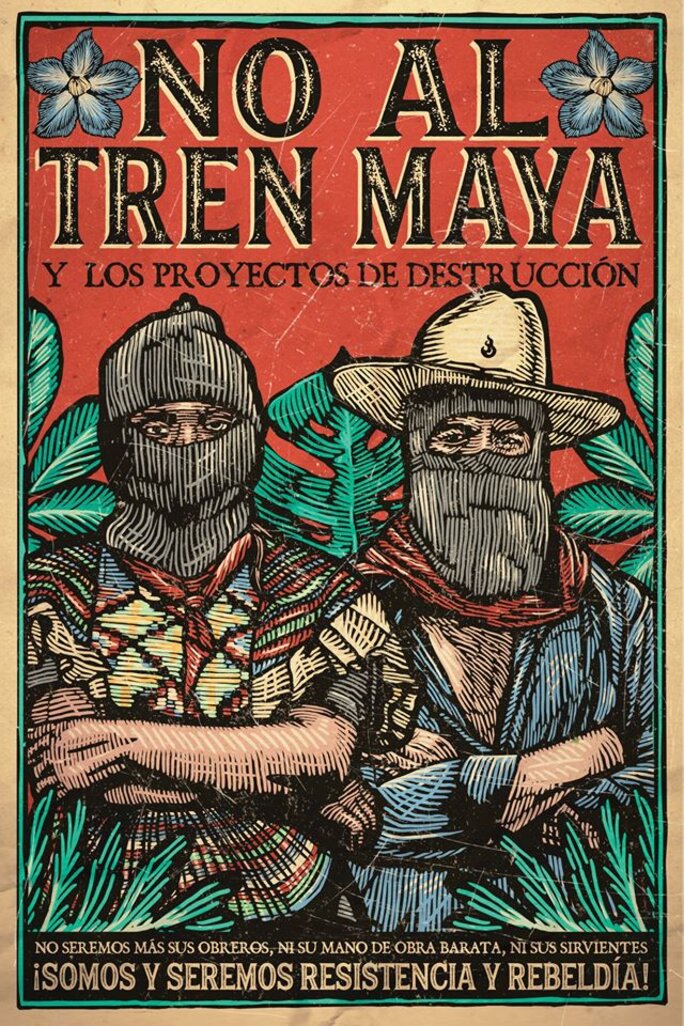

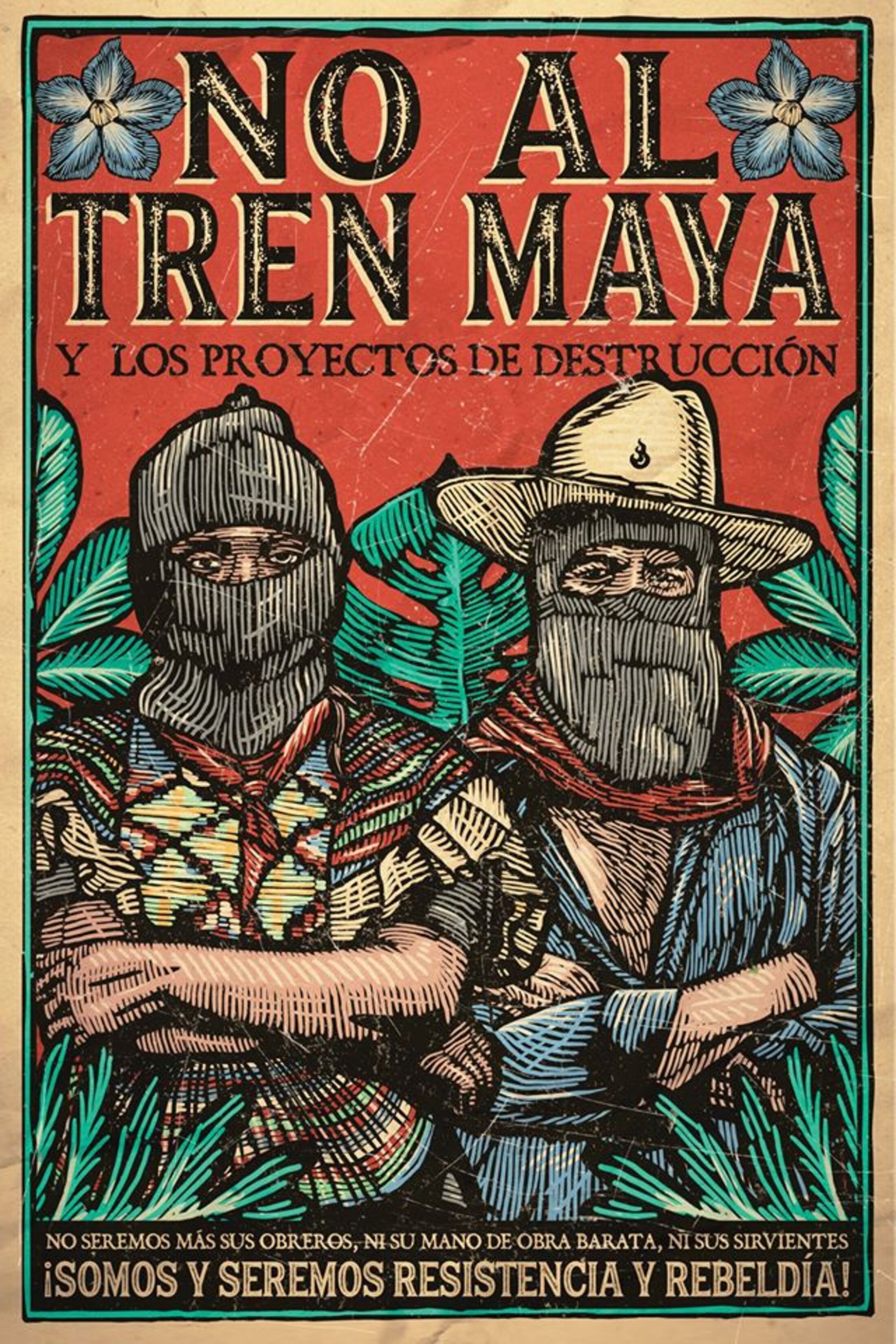

Entre la moitié du 19ème siècle et le début du 20ème, les Mayas furent exploités dans les haciendas de henequen mais aussi utilisés comme chair à canon dans des guerres politiques. Finalement, ils ont été massacrés en grande partie par les blancs et les métis, pendant la guerre des castes (5). Ces affrontements latents ou déclarés auront atteint leur paroxysme en 1908, à Tulum, deux ans avant la Révolution. Aujourd’hui, l’administration monétise le récit de leur culture pour générer un tourisme de masse. C’est pourquoi les peuples autochtones de la région s’indignent et rejettent leurs dirigeants qui font preuve d’une mauvaise foi abjecte : D’un côté, la romance des péripéties de la civilisation Maya est leur argument touristique favori. De l’autre, la survivance de voix réticentes au « progrès » qui soutiennent la protection de l’écosystème est perçue comme un véritable frein au développement du potentiel touristique du Quintana Roo. Selon les tenants de l'industrie du tourisme, les richesses de la région doivent être exploitées au maximum.

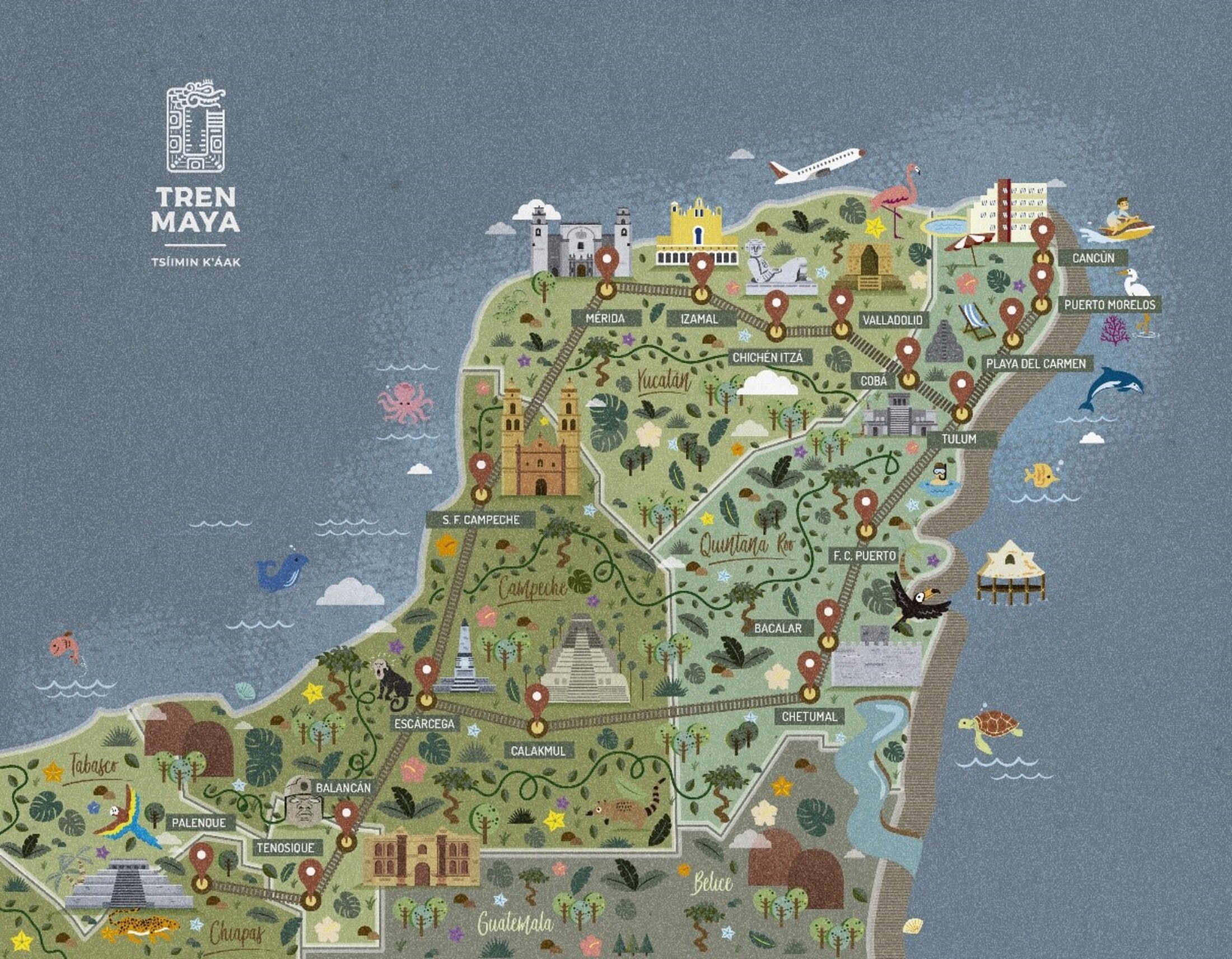

Agrandissement : Illustration 5

Le dernier mégaprojet d’André Manuel Lopez Obrador (AMLO) va dans le même sens, avec la construction d’un gigantesque réseau ferroviaire dans la péninsule : le « Train Maya » dont le coût est estimé à 7 milliards d’euros. Le discours officiel prétend vouloir désenclaver la région en offrant un service accessible et rapide (180 km/heure) dans la toute la péninsule du Yucatán. En décembre 2019, suite à la mise en place d’un référendum pour connaître l’avis des citoyens sur le projet, on a constaté que la grande majorité était favorable. Or les enjeux corrélés à la mise en place de ce projet d’envergure sont multiples.

D’abord, ils sont politiques et démocratiques. Le 12 mars dernier, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte dénonçait ceux du « mauvais gouvernement [qui] manipulent l’information afin de diviser les communautés ». Effectivement, en exerçant un matraquage publicitaire univoque qui ne manquait pas de vanter les futurs « bénéfices » du mégaprojet, les habitants de la péninsule l’ont massivement approuvé. Des spots publicitaires du gouvernement montraient l’enthousiasme des habitants locaux interrogés sur les bénéfices promis. Selon ses promoteurs, ce projet d'ampleur « primer mundista », désenclaverait la région tout en créant un nouveau bassin d’emploi.

Le problème, c’est que l’administration et les maîtres d’ouvrage n’ont pas communiqué un certain nombre d’informations. De plus, ils brûlent les étapes de la procédure légale d’aménagement du territoire. Le réseau qui s’étendrait sur plus de 1450 km n’est pas clairement défini au niveau local. Les modalités de restructuration des villes et sites concernées comme celles de Palenque (Chiapas), de Chichén Itza (Yucatán) ou même de Tulum (Quintana Roo) manquent au dossier. Certains Mayas de la région s’indignent du laxisme de l’État Fédéral qui vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Par ailleurs, ces mêmes détracteurs dénoncent le manque d’étude d’impact environnemental, bien que les risques écologiques soient multiples.

Effectivement, des conséquences écologiques majeures seraient produites par l’aboutissement de ce projet fou. Sur le tracé du futur réseau, les forêts sont les premières menacées. La déforestation est nécessaire pour entamer les travaux, notamment dans le Chiapas. Ainsi, on comprend mal la déclaration qu’avait faite AMLO en 2018 : « Pas un seul arbre ne sera abattu ». S’ajoute à cela un risque de perturbation du réseau d’aquifères dans toute la péninsule. Les vibrations dues au passage du train pourraient causer des éboulements dans les cenotes de la région. Enfin, certains militants écologistes s’affolent quant à l’avenir de la faune yucatèque, en particulier la population des jaguars. Ce qui inquiète la communauté scientifique, c’est bien le maintien de l’équilibre d’un écosystème exceptionnel, qui mérite avant tout, d’être protégé.

Agrandissement : Illustration 6

Au-delà de l’insincérité du referendum biaisé par la propagande unilatérale et en l’absence d’étude d’impact sérieuse, l’opération gouvernementale aura permis d’amorcer une potentielle vague de contestation légitime quant aux dégâts colossaux du projet sur la « Madre Tierra ». L’affaire du Train Maya est révélatrice de la déconnexion du Gouvernement Fédéral vis-à-vis de ses propres électeurs et témoigne d’un soutien à une forme de néo-colonialisme cachée derrière l’argument de « développement touristique ».

À travers un discours aux consonances humanistes, AMLO veut incarner la figure d’un homme providentiel qui souhaite généreusement offrir à la région, mobilité et désenclavement. En vérité, dans le Quintana Roo, c’est plutôt la finance qui donne le cap. Les réalités ethniques locales continueront d’être ignorées aussi longtemps qu’il y aura des hôtels à semer. L’extrême pauvreté qui touche les communautés yucatèques joue en la faveur de l’industrie du rêve : les indigènes n’ont d’autre choix que d’accepter d’être sous-payés dans les gigantesques stations balnéaires qui font le bonheur du tourisme international. « Il n'y a pas d’opposition », on comprend mieux le sens de cette affirmation du président mexicain le 15 janvier dernier.

Le Quintana Roo illustre l’avènement d’un système à la logique implacable: en plus de bouleverser la culture, les ressources et les sociétés autochtones, il en épuise la force de travail, au service d’aspirations capitalistiques qui créent un paradis de façade.

_____________________

(1) "Navires de croisière"

(2) "Semaine de relâche"

(3) "Terre Mère" : concept de la cosmogonie indigène mésoaméricaine qui personnifie et harmonise l'ensemble des éléments constitutifs de la nature.

(4) "Heure de l'Est"

(5) Entre 1847 et 1901, les conflits qui opposèrent les populations blanches, criollos et métisses et les autochtones Mayas de la péninsule du Yucatán.