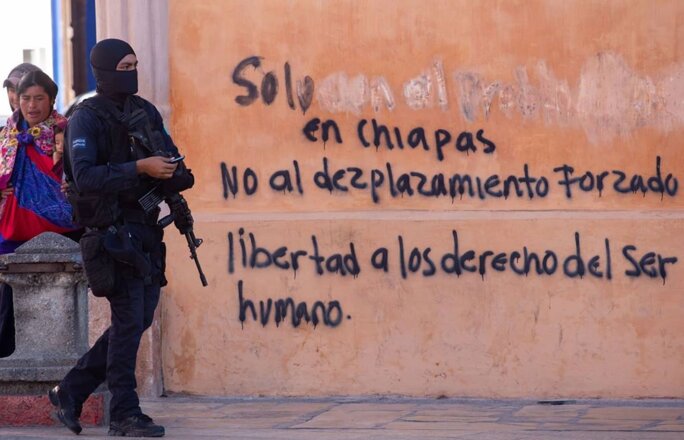

Agrandissement : Illustration 1

Les villages indigènes : distanciation physique ou physiquement distants ?

Juan López, défenseur des droits humains de l’organisation Fray Bartholomée de Las Casas, s'alarme de l'abandon dont souffre une partie de la société chiapanèque depuis que l'épidémie frappe durement la jungle du Lacandon. « Ici, les gens tombent facilement malades et évidemment parmi eux, beaucoup continuent de mourir » regrette-t-il. Le docteur Octavio Castro, militant de la SNTSA (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud) fait le même constat ; « S'il y a eu une diminution des patients au niveau hospitalier, c’est dans les communautés indigènes isolées que le virus continue de faire des dégâts, constate-t-il, à San Quintín où je travaille, trois patients présentant la symptomatologie du virus sont morts il y a peu. Malheureusement, ils étaient dépourvus de tests-covid, très difficiles à obtenir dans la région. À cause de cela, les autorités n’ont pas recensé leurs morts parmi le bilan épidémique officiel ».

Prenant acte de leur isolement dans les déserts médicaux, les indigènes s’organisent spontanément pour freiner le risque de contamination. « Dans les communautés, ils ferment les entrées pour éviter que des étrangers viennent s’y installer et ils réduisent au maximum les voyages vers les « cabeceras municipales » où il y a sans doute plus de contaminés » analyse le praticien. Quant au défenseur des droits humains, il assure que les natifs « utilisent leur connaissance de la médecine traditionnelle ». C'est le cas du collectif des femmes indigènes At'el Antsetik qui prépare des remèdes à base de 70 plantes médicinales pour renforcer le système immunitaire des contaminés (1). Bien que les cuisinières admettent ne pas pouvoir soigner intégralement leurs patients, ces médicaments naturels restent efficaces pour prévenir et soulager les symptômes de la Covid-19.

Dans la municipalité de Tumbalá, nous observons un autre exemple de responsabilisation collective. Là-bas, si le virus n’a jamais atteint le village Esperanza por Venir, c'est grâce à María Micaela Jiménez, indigène d’origine Chol et étudiante en troisième année de médecine. Traduisant et communiquant les informations relatives à la transmission du virus et à l'importance de la distanciation physique dans sa langue natale, elle réalise une véritable mission de salubrité publique dans sa communauté (2). Toutefois, María admet que ses indications, bien que vitales, ne garantissent pas leur protection absolue : « Ici, nous n'avons pas accès aux produits ménagers, au gel hydroalcoolique, ni même à la nourriture». Dans ces villages, la multiplication des dynamiques préventives révèle surtout la mise à l'écart dont souffrent les peuples originaires. Sans aides des institutions fédérales et locales, le docteur ne cache pas son inquiétude. « N’oublions pas qu’ils n’ont pas l'habitude d’utiliser les masques et visières de protection. Certes, ils soulagent tant bien que mal les contaminés, mais ils ne peuvent rien faire de plus. Sans équipement médical, les malades continueront de mourir ».

Au même moment, le gouverneur Rutilio Escandón Cadenas déploie ses « brigades de la Santé » (3), escouades médicales, chargées de faire du porte-à-porte en distribuant du matériel dans la capitale, Tuxtla Gutiérrez, déjà relativement bien équipée selon le docteur. Constatant le besoin urgent d’assistance chez les populations isolées, Octavio Castro se demande « pourquoi il n'envoie pas une brigade dans les communautés les plus enclavées ? ». Selon lui, l’opération est un véritable « show pour faire semblant de travailler devant les caméras de la ville ».

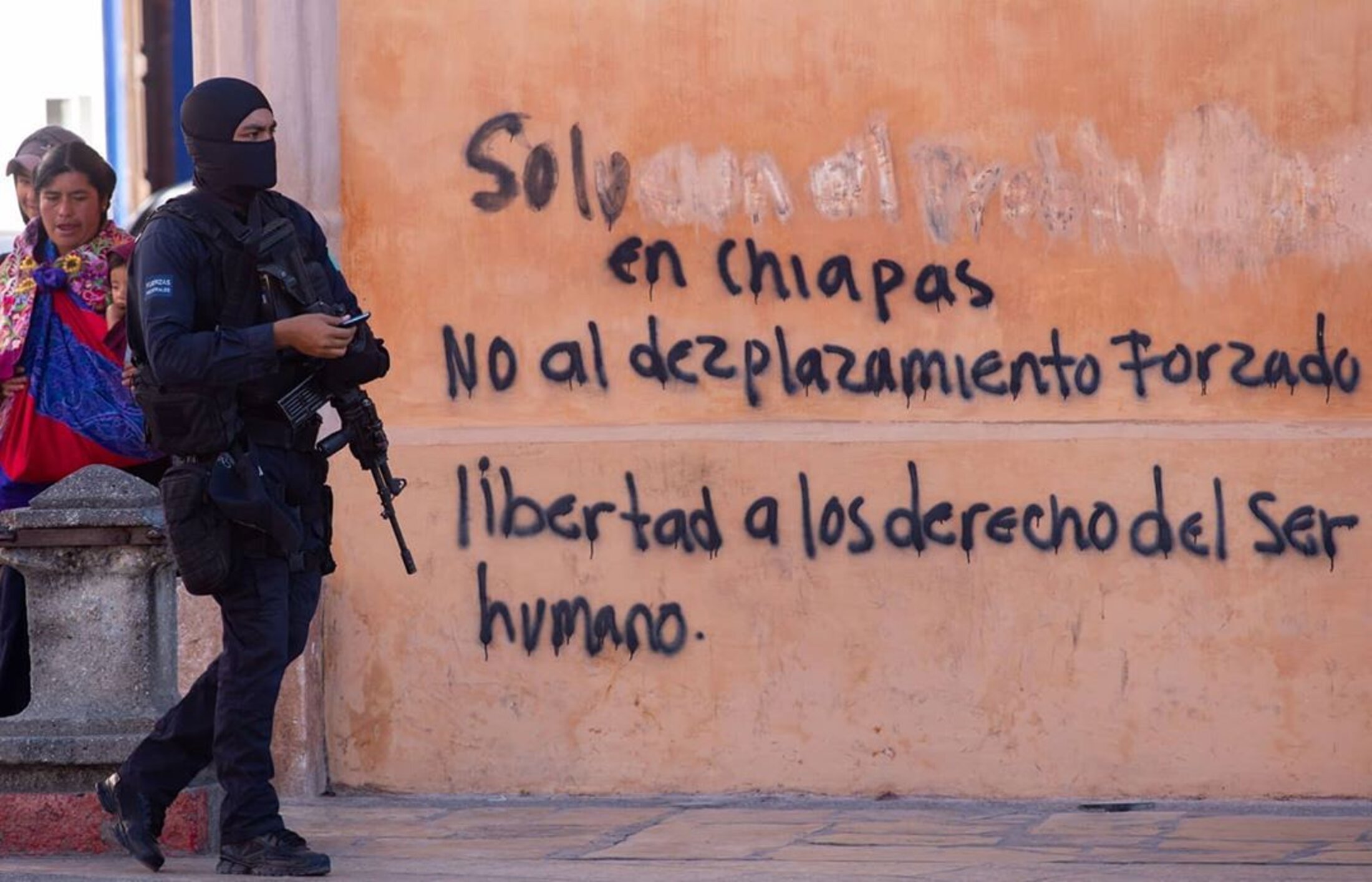

Agrandissement : Illustration 2

« Les paramilitaires répandent la peur et ne cessent jamais le feu »

Pendant que les autorités simulent un retour au calme, les agressions paramilitaires s’intensifient dans la région des Hauteurs du Chiapas. Le 17 juillet dernier, María Luciana Luna Pérez, indigène Tsotsil de 13 ans est atteinte par deux balles de paramilitaires (4). Heureusement, la jeune fille survit aux deux impacts reçus à l'œil et à l’épaule. Un accident qui indigne certes, mais qui ne surprend plus les victimes. Les habitants d’Aldama sont désormais habitués à vivre au rythme des tirs quotidiens.

Selon le défenseur des droits de l’homme, dans la région « il y a une longue tradition d'omission de ce phénomène de la part de l'État. Les déplacements forcés de populations indigènes au Chiapas ont commencé dans les années 80 pour la dispute de terres agricoles. À cette époque, les natifs les défendaient déjà car elles étaient envahies par les grands propriétaires terriens ». Selon le militant, ces groupes armés ont été entraînés par l'État chiapanèque lui-même, pour miner les bastions de résistance des natifs. « Cette alliance explique l’impunité et le non-désarmement de ces groupes paramilitaires à l’époque ». De nos jours, l’héritage paramilitaire demeure : « Le conflit armé se poursuit à travers les fils et petits-fils des agresseurs de cette époque. »

Poursuivant l'historique, Juan López indique que la brutalité des paramilitaires s'est exacerbée en 2017, malgré la signature d'un pacte entre les agresseurs et les autorités locales. « On constate que le conflit paramilitaire ne se résume pas à une simple querelle agricole de soixante hectares de terres, les groupes armés défendent d'autres intérêts que nous devons découvrir ». Il soupçonne d'ailleurs la permanence de liens politiques et militaires entre les groupes armés et les pouvoirs publics : « Les véritables questions sont les suivantes : qui motive ces agressions ? Et quelles en sont les motifs ? ». Aujourd'hui, le conflit semble prendre la forme d’un état de siège : « Les paramilitaires répandent la peur et ne cessent jamais le feu. Ils tirent de manière incessante depuis les vallons voisins pour inciter les gens à se déplacer continuellement en laissant leurs terres derrière eux ».

Dans le contexte épidémique actuel, les victimes de ces exactions sont forcées à l’exil et plus que jamais vulnérables. « Covid-19 ou pas, les violences paramilitaires ne s'arrêtent pas ici » alerte Juan. « Les paramilitaires profitent de l'absence de l'État pour se positionner sur plusieurs territoires stratégiques et anticiper différents scénarios » hypothétise le militant. Finalement, la blessure de la jeune María n’est sans doute que la première sommation d'une opération plus large de durcissement des offensives paramilitaires. Pour l'heure, abandonnés par les pouvoirs publics, les natifs des villages marginalisés font face à deux menaces.

Heureusement, ils comptent sur le soutien des organisations comme la SNTSA et FRAY Bartholomé de las Casas : d’un côté, le syndicat offre un soutien médical vital. De l'autre, l’organisation FRAYBA participe à impulser l’écho médiatique de leurs dénonciations politiques. Les lignes téléphoniques d'urgences installées pendant le confinement et reliant l’association aux communautés, sont des témoins matériels des réseaux de solidarité que tisse la société chiapanèque.

Le manque d'information, de matériel, et de soutien économique sont autant de peurs qui s'ajoutent à la menace sanitaire. La persécution des indigènes Tsotsiles, Tsetsales, Choles et bien d'autres, ne connaît pas de trêve.

Par Simon Marseille, le 26 août 2020

(1) El Soberano, « Mujeres en Chiapas utilizan plantas medicinales para combatir el coronavirus», 23/07/2020, https://elsoberano.mx/actualidad/mujeres-en-chiapas-utilizan-plantas-medicinales-para-combatir-el-coronavirus (Consulté le 26/08/2020)

(2) Naciones Unidas, « Una estudiante de enfermería indígena mantiene a su comunidad libre de coronavirus en Chiapas » , CENTRO DE INFORMACIÓN EN MÉXICO https://www.un.org/es/articles/indigenous-nurse-keeps-community-covid-19-free (Consulté le 26/08/2020)

(3) Chiapas.gob.mx, « Destaca Rutilio Escandón labor de brigadas de salud para mitigar propagación de COVID-19 », 24/07/2020, http://coronavirus.saludchiapas.gob.mx/noticias/post/destaca-rutilio-escandon-labor-de-brigadas-de-salud-para-mitigar-propagacion-de-covid-19 (Consulté le 26/08/2020)

(4) CDH Fray Bartholomé de Las Casas, « Niña herida en ataque armado a comunidades de Aldama », 31/07/2020, https://frayba.org.mx/nina-herida-en-ataque-armado-a-comunidades-de-aldama/ (Consulté le 26/08/2020)