Le Parti Socialiste survivra t-il à la présidentielle 2017 ? Acteurs et observateurs de la vie politique sont nombreux à se poser la question. Au sortir du premier tour de la primaire de la « Belle alliance populaire », ni Benoit Hamon ni Manuel Valls ne semble en mesure d'endosser le costume du « rassembleur ». Si l'on en croit les sondages du moment, quel que soit le candidat désigné, il serait distancé par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, au point d'envisager la perspective d'une élimination des socialistes dès le premier tour de l'élection.

Comment en est on arrivé là ? Aujourd'hui, la plupart des commentateurs se contente d'expliquer les divisions internes du PS par des désaccords de programmes, des divergences sur la stratégie politique ou encore des conflits d’ego entre ténors du parti. Des analyses qui peuvent nous éclairer sur les enjeux de cette élection mais qui ne permettent pas de saisir les contradictions profondes qui émaillent le parti depuis sa fondation en 1971. L'histoire du PS est entachée d'affrontements tout autant, sinon plus, impressionnants que ceux observés aujourd'hui. Ce parti a été avant tout conçu comme un appareil taillé par et pour son leader François Mitterand. Son objectif : rassembler le plus possible les différents courants du socialisme français, ce qu'il parvient à faire en 1981.Une alliance de circonstances qui ne pouvait s'inscrire dans la durée.

La nécessité du rassemblement

Tout commence en 1969. Les socialistes ne sont pas encore réunis sous une même bannière mais divisés en de multiples entités. Les deux principales sont structurées en partis politiques : la Section française de l'internationale ouvrière (SFIO) et le Parti socialiste unifié (PSU). Le premier est l’ancêtre direct du PS. Il est considérablement affaibli depuis la fin des années 1950 en raison de la politique de son leader Guy Mollet. Alors à la tête de l’État en tant que président du Conseil, il se retrouve enlisé dans le conflit algérien et apporte son soutien au Général de Gaulle. Une décision qui conduit de nombreux cadres à quitter le parti pour fonder de nouvelles formations.Le second est né en 1960 dans le but de rassembler une partie des socialistes en opposition avec la SFIO. Par la suite, cette formation se fractionnera en de multiples tendances, allant des maoïstes jusqu'à la « deuxième gauche », un courant mené par Michel Rocard et favorable à un rapprochement idéologique entre socialisme et libéralisme.

La démission du général de Gaulle en avril 1969 entraîne une nouvelle élection présidentielle. Au sortir du premier tour, les deux partis socialistes subissent une lourde défaite : Gaston Deferre (SFIO) obtient 5,01 % des suffrages et Michel Rocard (PSU) 3,61 %. Ils sont très nettement distancés à gauche par Jacques Duclos, candidat du Parti communiste et troisième homme du scrutin. Ce résultat catastrophique ne fait que confirmer le constat d'urgence dressé par la majorité des socialistes avant même l'élection présidentielle : la nécessité du rassemblement. Le Congrès d'Issy-les-Moulineaux en juillet 1969 donne naissance au Nouveau Parti socialiste (NPS). Cette formation regroupe la SFIO et deux autres entités socialistes : l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche (UCRG) et l'Union des groupes et des clubs socialistes (UGCS). Le PSU et la Convention des institutions républicaines (CIR), le parti de centre-gauche dirigé par François Mitterand décident de rester en dehors du processus.

Le NPS désigne Alain Savary (UCRG et ex membre historique de la SFIO) premier secrétaire avec le soutien de Guy Mollet. Rapidement, on envisage la perspective d'une alliance plus large pour faire gagner l'ensemble de la gauche. L'idée de regrouper socialistes et communistes est évoquée en interne par des personnalités comme Jean Poperen (ex UGCS) et Jean-Pierre Chevènement (ex SFIO), fondateur du Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste (CERES). Cependant, la direction du NPS reste floue vis à vis de cette perspective.

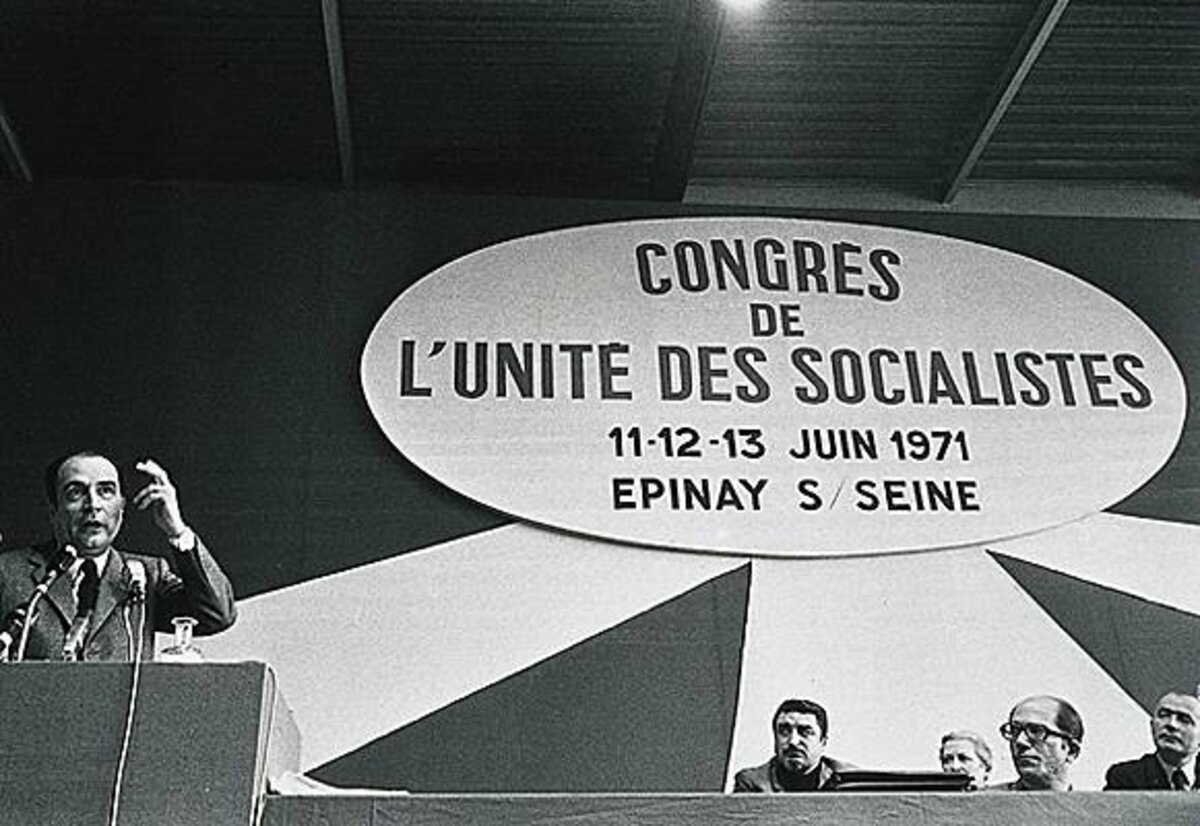

Il faut attendre 1971 et le célèbre Congrès d'Epinay pour voir le NPS devenir le PS et ainsi adopter sa forme définitive. François Mitterand, qui n'avait pourtant fait le choix de ne pas rejoindre le parti deux ans auparavant, en devient le premier secrétaire, vingt quatre heures seulement après son adhésion. Celui qui avait déjà été le candidat unique des socialistes et des communistes à l'élection présidentielle de 1965 est alors perçu comme le plus à même de réaliser l'Union de la gauche. Pour sa désignation, il réussit à rassembler la majorité des courants derrière lui, de l'aile droite (Gaston Deffere, Pierre Mauroy) jusqu'au CERES de Jean-Pierre Chevènement. Ce dernier sera même l'un des grands artisans de l'élaboration du Programme commun de gouvernement signé par les socialistes et les communistes en juillet 1972. François Mitterand est à nouveau le candidat unique du PS et du PCF à l'élection présidentielle de 1974 et s'incline de peu face à Valéry Giscard d'Estaing.

De l'Union de la gauche aux alliances de circonstances

Après le scrutin, le parti et ses alliés décident d'organiser les Assises du socialisme en octobre 1974. Une frange du PSU, constituée autour de Michel Rocard, qui a soutenu la candidature de Mitterand, y participe et finit par rejoindre définitivement le PS. Très vite, ces nouveaux membres plaident pour une ouverture vers le centre. Une position vivement critiquée par l’aile gauche au point de voir le CERES quitter la direction du parti en 1975. L’autre pôle de l'aile gauche, celui de Jean Poperen choisit de rallier la majorité tout en manifestant violemment son hostilité à l’égard des rocardiens. La stratégie d'alliance entre communistes et socialistes finit par porter ses fruits en mars 1977 avec une victoire aux élections municipales. Un succès qui n'empêche pas le PCF d'appeler à de nouvelles négociations du Programme commun, considérant que le PS recule trop fréquemment sur les propositions les plus radicales. Pour Mitterand, faire accepter ces mesures à l'aile droite du PS est impossible. Six mois après leur première victoire, le Programme commun est abandonné.

Socialistes et communistes entament l'élection législative de 1978 chacun de leur côté. Si le PS consolide son leadership à gauche, il ne peut empêcher une victoire de la droite. Cette nouvelle défaite va cristalliser de vives tensions entre les deux franges du parti. Le Congrès de Metz en avril 1979 est considéré comme l'un des plus tendus de l'histoire du PS.. Alors qu'il doit se faire réélire à la tête de sa formation, le bilan de François Mitterand est conspué par la « deuxième gauche » de Michel Rocard. Une autre motion constituée autour de Pierre Mauroy et d'Alain Savary, deux tenants de l'aile droite, est déposée. On reproche au premier secrétaire sortant la stratégie de l'Union de la gauche et un projet économique et social trop à gauche. Pour leur faire barrage, le CERES de Chèvenement et le courant de Jean Poperen décident de s'allier à Mitterand qui parvient à conserver son poste, devenant le candidat naturel de la prochaine présidentielle, une élection qu'il remportera face au président sortant.

Après dix ans d'existence, le Parti Socialiste arrive au pouvoir avec un projet reprenant en partie les propositions du Programme commun. En minorité, l'aile droite a su faire profil bas et soutenir son candidat pour mieux revenir. Une fois élu à la tête de l’État, François Mitterand nomme Pierre Mauroy à Matignon. Rapidement, il devient indispensable de consolider la majorité. L'ensemble des tendances socialistes doivent être représentées dans un gouvernement qui compte également des ministres communistes. Ensembles, ils tentent timidement d'appliquer les mesures du projet présidentiel. Mais les difficultés de mise en place et les pressions de l'aile droite auront raison de l'idéal socialiste. En 1983, le tournant de la rigueur amorce le virage définitif sur PS vers le social-libéralisme, conduisant le parti à un affrontement perpétuel entre une aile droite devenue majoritaire et une aile gauche condamnée au compromis et aux alliances de circonstances pour tenter de défendre ses idéaux.

Aujourd'hui encore, le conflit entre les deux courants reste plus que jamais d'actualité. La victoire probable de Benoit Hamon au deuxième tour de la primaire pourrait laisser croire à un inversement de la tendance. Ses électeurs ont fait le choix d'une profonde rénovation du PS pour en finir avec le social-libéralisme et en faire un parti véritablement de gauche. Seulement, les deux grands courants historiques du PS semblent incarnés par des personnalités extérieures à la formation. Si Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon réussissent, pour l'heure, à rassembler derrière leurs candidatures, c'est peut être parce qu'ils ont fait le choix d'assumer pleinement leurs lignes en dehors du PS et de tout compromis. De quoi s’interroger sur l'avenir d'un tel parti qui n'a jamais vraiment su définir son identité et qui apparaît désormais incapable de remplir son rôle d'appareil de conquête du pouvoir.