Le secrétaire général des Nations-Unies António Guterres a déclaré à l’occasion de ce 4ème rapport du gap de production (dont la première édition a vu le jour en 2019) que l’« on ne peut pas répondre aux enjeux de la catastrophe climatique sans prendre le problème à la racine : la dépendance aux énergies fossiles ». Le but de cette étude menée par 80 scientifiques de 30 nationalités différentes est de rendre compte de la production d’énergies fossiles à traves le monde (charbon, pétrole, gaz). Et le bilan, sans surprise, est frappant. Si l’on se base sur les plans d’actions des gouvernements du monde, nous sommes bien loin de respecter les limites fixées par les accords de Paris lors de la COP21, en 2015.

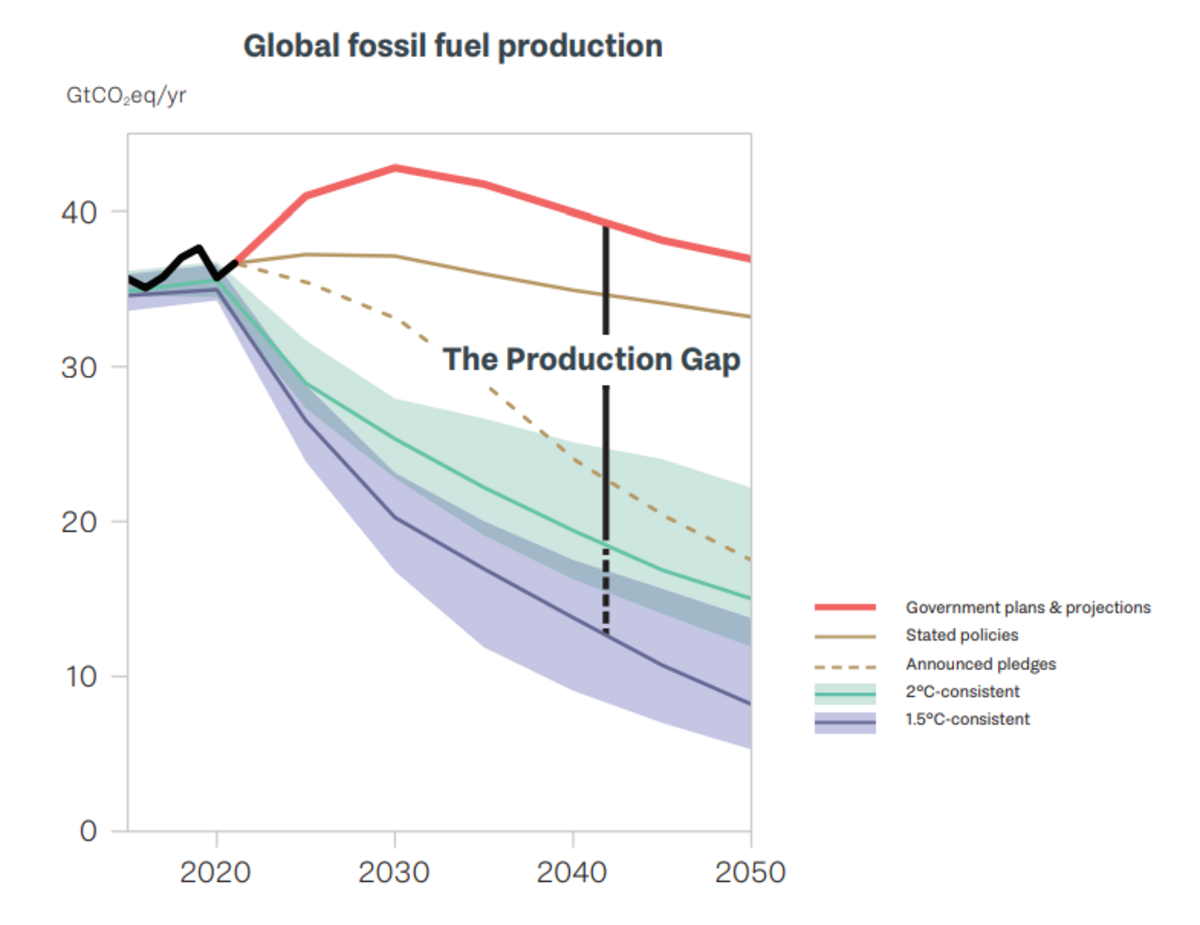

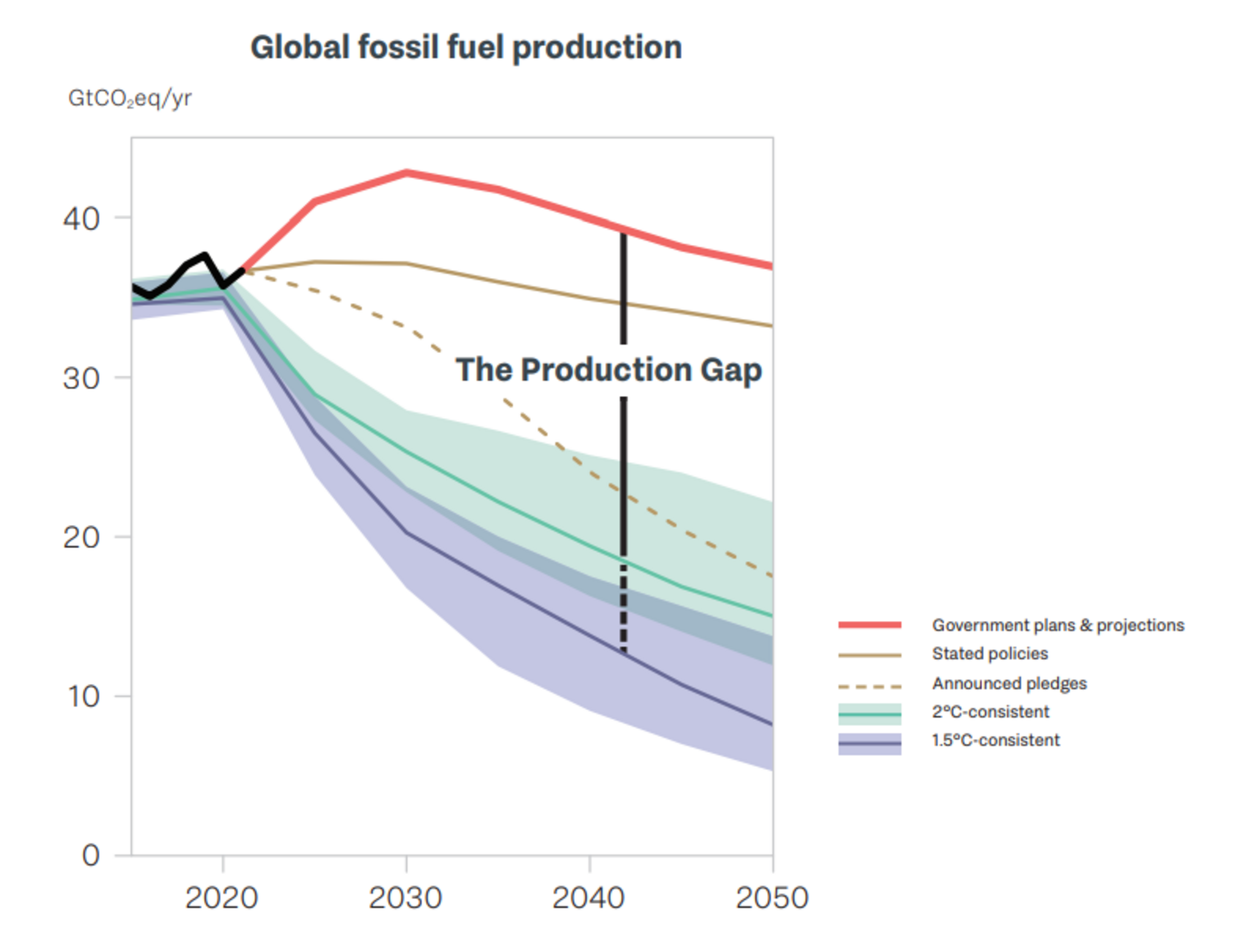

Agrandissement : Illustration 1

Le gap de production désigne l’écart entre les prévisions des gouvernements et ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour respecter la limite de réchauffement de 1,5°C ou 2°C. Dans les deux cas, les mesures sont à des années lumières de répondre aux enjeux actuels.

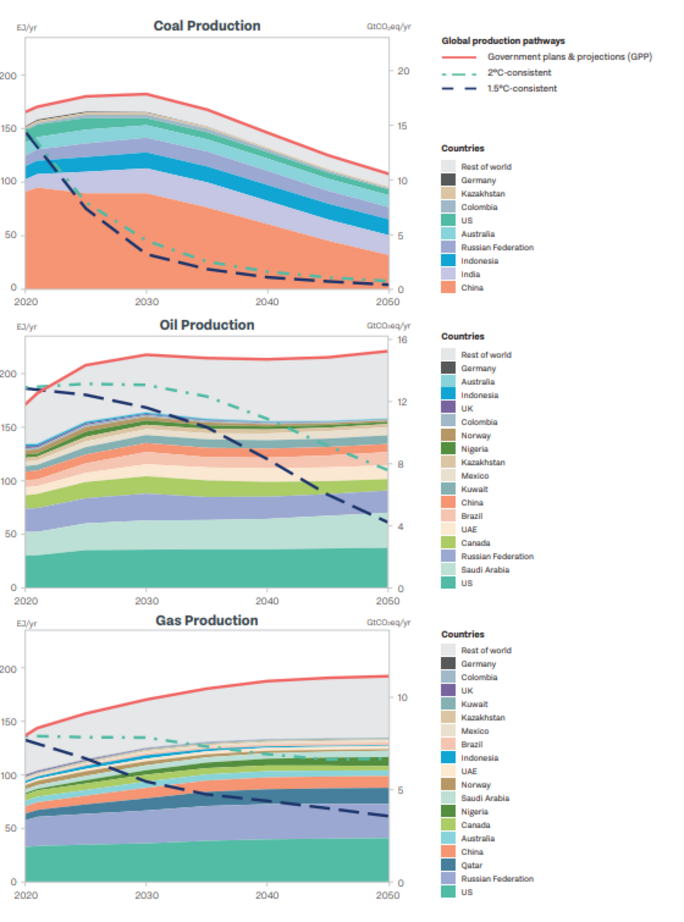

Chiffre tout simple mais consternant : les gouvernements planifient de produire plus de deux fois plus d’énergies fossiles d’ici 2030 que ce qu’il faudrait pour rester à la limite de réchauffement climatique de 1,5°C. Et ces prévisions n’ont pas fondamentalement évolué depuis 2019.

Il est important de comprendre que la question de ces combustibles est primordiale, puisque ceux-ci représentent presque 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales (les autres 10 % étant dus à l’exploitation des terres et aux activités industrielles).

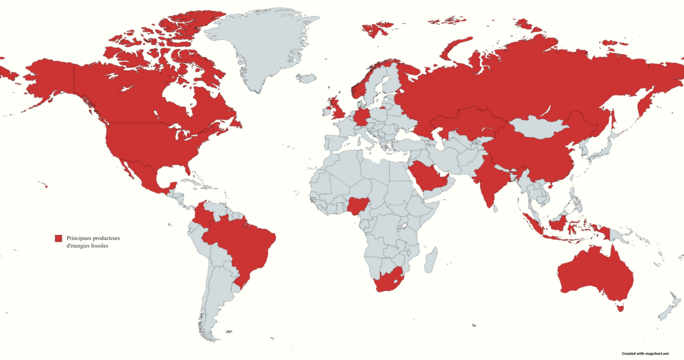

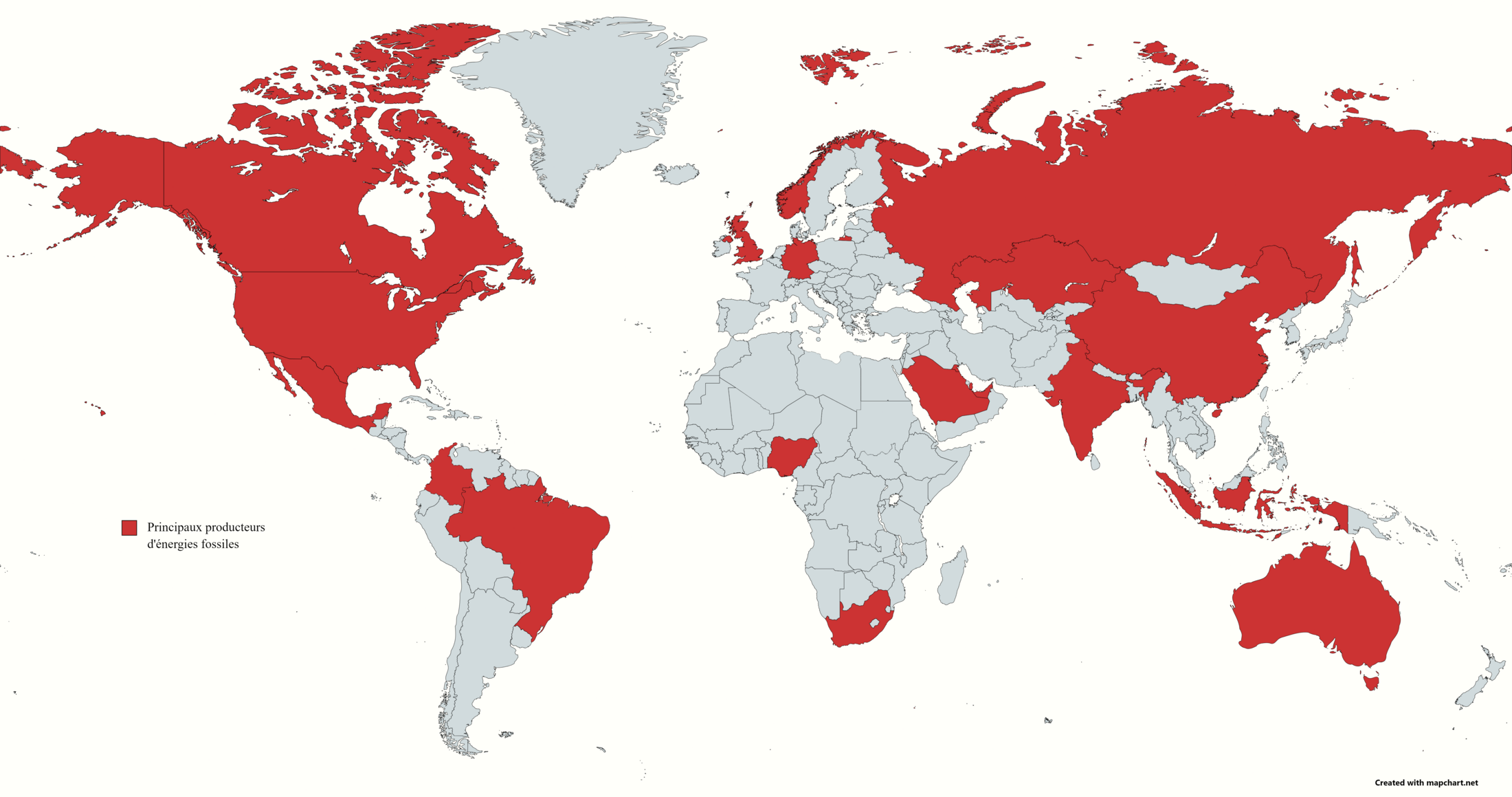

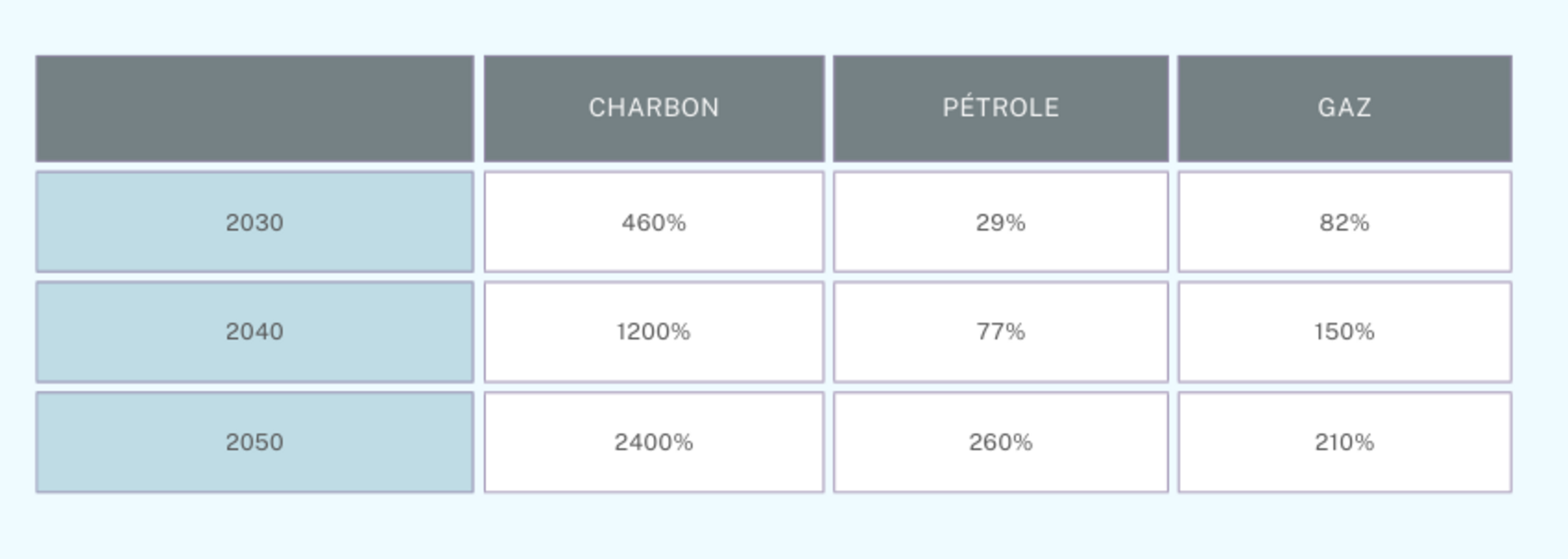

Ce rapport s’appuie notamment sur les plans officiels des 20 pays qui produisent les plus d’énergies fossiles dans le monde (Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Allemagne, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Mexique, Nigeria, Norvège, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni et Etats-Unis). Ces Etats représentent 82 % de la production mondiale d’énergies fossiles, et 73 % de la consommation dans ce même secteur.

Agrandissement : Illustration 2

Des engagements insuffisants

Sans réelle surprise, le rapport révèle, à l’aide de données chiffrées, que les actions des gouvernements et leurs plans pour les années à suivre sont largement insuffisants face aux objectifs des accords de Paris. Leurs mesures menacent largement les limites de 1,5 ou 2°C.

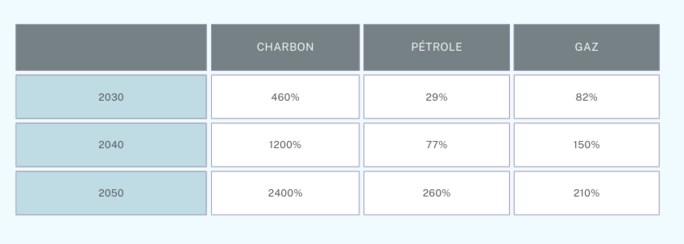

Les plans des Etats pour 2030 à travers le monde prévoient en effet une production d’énergies fossiles de 110 % supérieure à ce qu’il faudrait pour un réchauffement à 1,5°C (c’est ce décalage que l’on appelle le gap de production). Même si l’on abaisse l’objectif à 2°C, le chiffre reste conséquent : 69 % de plus que ce qu’il faudrait. Et cet écart devrait s’élargir pour 2050. Il va sans dire que dans ce contexte l’objectif de transition énergétique contrôlée et équitable prônée lors des différentes COP est en grand danger. Les prévisions sont ainsi globalement les mêmes que celles faites en 2019 par ce même rapport, ce qui témoigne de l’inaction des gouvernements.

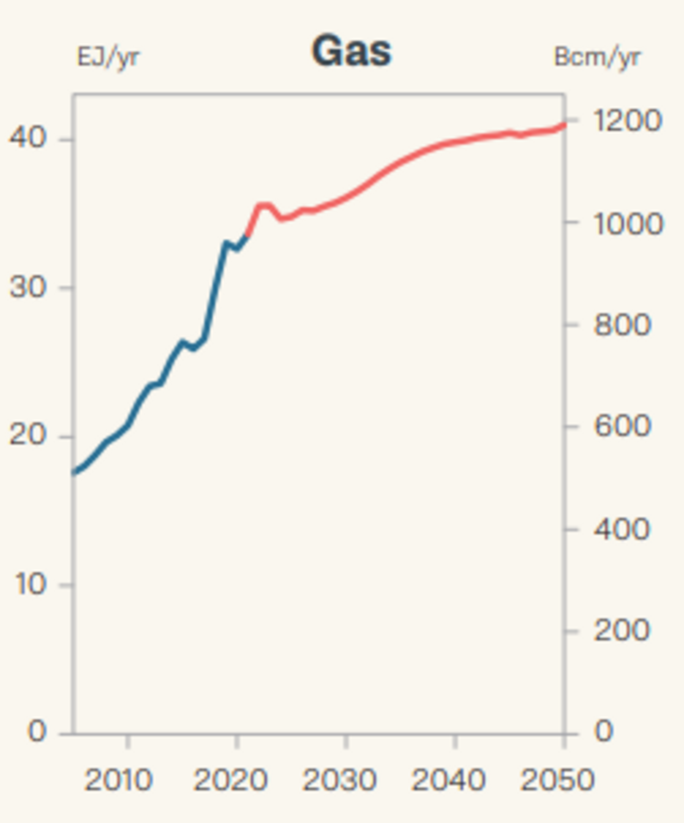

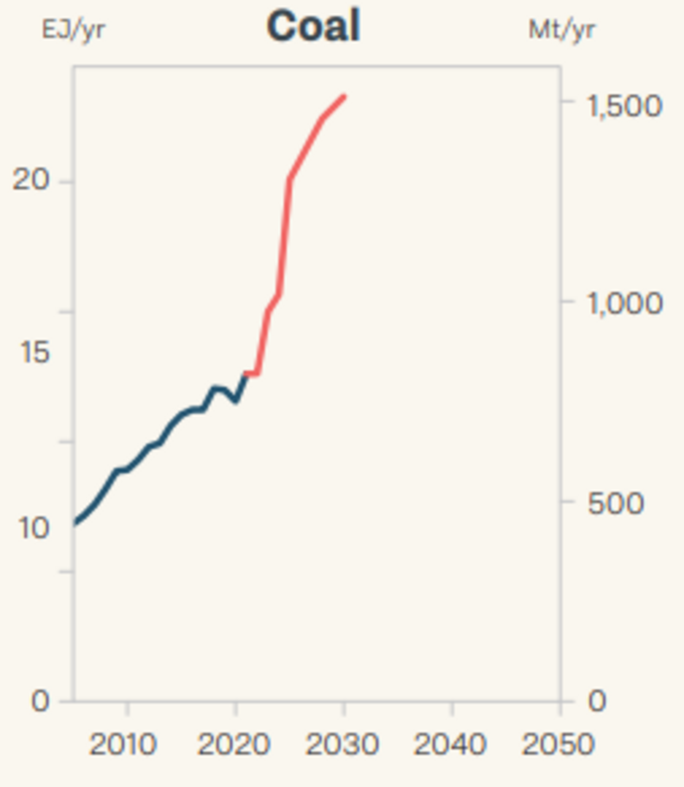

Pire, selon le rapport, et en se fiant aux plans des Etats, la production de charbon devrait augmenter d’ici 2030 au moins, et celles de pétrole et gaz d’ici 2050. En 2030, le gap de production devrait être de 29 % pour le pétrole, 82 % pour le gaz et 460 % pour le charbon. C’est énorme. D’autant plus que pour rester dans la trajectoire des accords de Paris, il faudrait totalement sortir de l’énergie charbon d’ici à 2030. Et nous sommes loin d’y arriver. Au total, le gap de production devrait être 350 % ou 150 % en 2030, en fonction du choix de la trajectoire à 1,5 ou 2°C.

Agrandissement : Illustration 3

En réalité, rien que les prévisions de production des 10 plus gros producteurs du monde suffisent à dépasser la limite des 1,5°C avant 2040 (Australie, Canada, Allemagne, Koweït, Norvège, Qatar, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Etats-Unis).

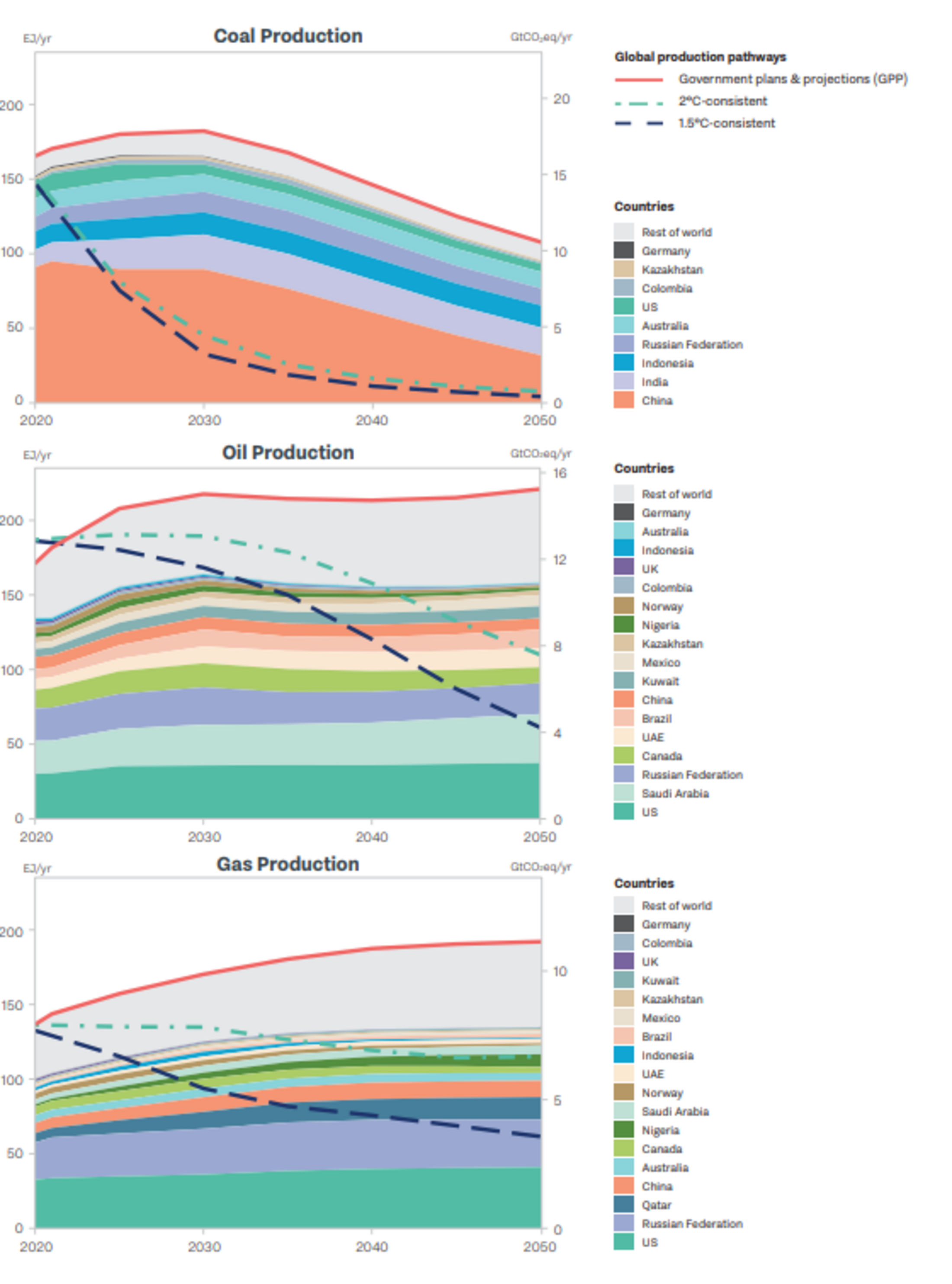

Ce rapport montre ainsi « l’addiction aux énergies [qui] est toujours bien ancrée dans de nombreux pays. » comme l’affirme Inger Andersen, directrice exécutive du programme environnemental des Nations-Unies, dans les avant-propos. « Ces plans remettent la transition énergétique en question. Ils remettent l’avenir de l’humanité en question. Les gouvernements doivent arrêter de dire une chose et d’en faire une autre, surtout en ce qui concerne la production et la consommation d’énergies fossiles. ».

Agrandissement : Illustration 4

Un soutien aux énergies fossiles conséquent

Et malgré toutes ces prévisions et tous ces avertissements, le soutien (financier notamment) des Etats aux énergies fossiles reste gigantesque. Par exemple, la Chine, très dépendante au charbon (3,9 travailleurs sur 1 000), soutient financièrement sa production à hauteur de 1,4 milliards de dollars américains en 2021. Pour le pétrole et le gaz, cette somme est de 1,3 milliards. Les administrations publiques chinoises dépensent ainsi des milliards chaque année pour ces industries. Quelque peu contradictoire pour un pays qui se veut leader mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Au Nigéria, le soutien financier se traduit par du dumping fiscal. Certaines entreprises d’extraction bénéficient d’exonérations d’impôts pour 10 ans, d’autres de baisse du taux maximal d’imposition à 60 %, et même 30 % pour les extractions en zone profonde.

De leur côté, les Etats-Unis, premiers exportateurs au monde de gaz naturel liquéfié (à hauteur de 23 % des parts de marché), affichent publiquement leur ambition de doubler leur capacité d’exportation de gaz d’ici 2027.

Autre exemple : Aramco. La première compagnie pétrolière au monde, appartenant à l’État saoudien, dont la production bat déjà tous les records (13,6 millions de barils par jour en 2022 selon le rapport), souhaite encore étendre son influence dans le monde.

En réalité, ce sont la majorité des pays producteurs qui ont prévu d’augmenter leurs capacités dans les années voire décennies à venir. On pourrait multiplier les exemples comme cela. Il est clair qu’avec ce genre de politiques, les entreprises pétrolières, charbonnières ou gazières ne sont pas prêt de fermer leurs portes, bien au contraire.

L’Inde inquiète

L’État asiatique, 5ème économie du monde, 3ème d’ici 2030 selon de nombreuses estimations, inquiète peut-être même davantage que les autres. Sa croissance démographique exponentielle (le pays, qui représente 17,85 % de la population mondiale, devrait passer de 1,4 aujourd’hui à 1,7 milliards d’habitant·es en 2050 selon l’organisation World Population Review) et son processus d’industrialisation engagé notamment par le Premier Ministre Narendra Modi ne font qu’augmenter leur dépendance aux énergies fossiles.

Dans le mix énergétique, le gaz (6 % aujourd’hui) doit représenter 15 % de la consommation en 2030. Pour cela, en 2023, 1 million de km² de zone économique exclusive (ZEE) sont accordés à l’exploitation off-shore de gaz et de pétrole. Et ce n’est qu’une mesure parmi d’autres.

Pour l’instant 2ème importateur mondial de charbon, l’Inde aimerait également à terme devenir exportateur. Evidemment, compliqué de croire à une transition écologique après cela.

Ce pays inquiète car sa marge de manœuvre est immense, et sa capacité à polluer davantage l’est d’autant plus. En voulant imiter le mode de vie occidental, les pays asiatiques qui connaissent un boom de natalité présentent le risque de voir leurs émissions considérablement augmenter. C’est pourquoi c’est aussi de la responsabilité de l’Occident de promouvoir un mode de vie plus écologique, et de compenser leurs émissions historiques qui sont, évidemment, bien supérieures à ces pays qui ne connaissent un développement que très récent.

Fausses promesses

Alors on peut dire que, malgré tout, certains gouvernements s’engagent, signent des traités, font des promesses pour le climat. Par exemple, 151 Etats ont assuré travailler pour arriver à la neutralité des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Le projet de transition énergétique est également très présent. La Norvège par exemple, comme d’autres Etats, diminue globalement ses productions d’énergies fossiles. Cela passe par une forte taxation sur les entreprises (78 % sur le profits liés à ces combustibles) et la fermeture de certains gisements off-shore. Mais en dépit de ces belles déclarations, et de ces quelques actions, les véritables évolutions sont faibles. C’est ce que montrent les chiffres précédemment énoncés.

Alors oui, quelques signes encourageants existent néanmoins. 34 pays ont signé la déclaration de Glasgow sur le soutien public international à la transition énergétique. Ce traité vise à rediriger les financements publics vers les énergies propres, et à progressivement terminer les subventions aux énergies fossiles. Mais seuls 4 des 20 plus gros producteurs d’énergies fossiles du monde l’ont ratifié - le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les Etats-Unis.

En outre, 17 de ces 20 pays ont affiché un objectif de réduction des émissions, notamment en réduisant la part des énergies fossiles. Certains ont même inscrit dans la loi la fin des énergies fossiles pour 2050 (l’Australie, l’Allemagne, le Canada, la Colombie et le Royaume-Uni). Mais les efforts sont inégaux, et les Etats-Unis et la Chine manquent à l’appel. En plus, concrètement, ces plans ne suffisent pas à rester sous la limite des 1,5°C comme l’explique le rapport de l’ONU.

Par ailleurs, la COP 28 ne nous autorise pas vraiment à rêver. Même si le président de cette COP, le sultan Al-Jaber, a déclaré que « réduire progressivement les énergies fossiles est inévitable et essentiel », peut on se fier au patron de la compagnie pétrolière nationale des Emirats Arabes Unis ? Je n’en suis pas si sûr. On sait également la présence de près de 2 500 lobbyistes des énergies fossiles comme l’a annoncé l’ONG Kick Big Polluters Out le 5 décembre. Et les débats sur la sortie des énergies fossiles semblent cristallisés. Alors désolé Monsieur Guterres, mais le « message clair » que vous souhaitiez voir émaner de cette conférence… est une chimère.

Les techniques d’émissions négatives inefficaces

Pour compenser la production d’énergies fossiles, certains gouvernements s’appuient sur des techniques qui, soi-disant, permettraient de parvenir à l’objectif d’émissions de gaz à effet de serre neutres. Parmi ces techniques, on connaît par exemple le CCS (carbon capture and storage), qui consiste à capter le CO2 dès la source de rejet et le stocker dans des réservoirs géologiques, ou le CDR (carbon dioxid removal), qui revient au même mais en captant le CO2 dans l’atmosphère grâce à la reforestation entre autres. Ces deux techniques ont pour but de réduire les émissions sans avoir à drastiquement réduire l’utilisation d’énergies fossiles.

Toutefois, on ne peut s’y fier complètement. Non seulement la capacité de stockage du CCS est infime, mais sa mise en place est très coûteuse. De plus, son efficacité reste très incertaine : selon le rapport, dans les 30 dernières années, 80 % des projets utilisant cette technique ont échoué. Le CCS présente également un risque sismique. Des professeurs de géo-mécanique écrivent en 2012 que « Dans la mesure où même des séismes de petite ou moyenne puissance peuvent compromettre l'étanchéité des poches géologiques contenant le CO2 séquestré, nous pensons que, dans ce contexte, stocker de très grands volumes de ce gaz constitue une stratégie risquée ».

Très peu de projets de ce genre sont donc mis en place. Seuls deux en Europe en 2022, et une trentaine dans le monde.

Le CDR, lui, présente des incertitudes, voire des risques concernant la biodiversité, la sécurité alimentaire et les droits des populations autochtones, notamment si le reboisement se fait sans l’accord des populations locales ou sans tenir compte des variétés d’arbre de la région.

Ces techniques douteuses sont en réalité des moyens de prétendre agir pour l’environnement tout en justifiant et continuant l’extraction et l’utilisation des énergies fossiles. Un moyen hypocrite pour les Etats pour qui l’exploitation de celles-ci est avantageuse. Mais alors que faire ?

Comment faire pour sortir des énergies fossiles ?

Les scientifiques auteur·rices de ce rapport écrivent que « la poursuite de la production et de l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz n’est pas compatible avec un avenir sûr et viable ».

Le but est d’arriver à des émissions de CO2 neutres en 2050. Et cela demande des efforts conséquents. En particulier pour réduire au maximum les énergies fossiles. Pour cela, il est nécessaire de sortir complètement du charbon avant 2040, et de réduire de trois quarts la production de gaz et de pétrole en 2050 (par rapport aux niveaux de 2020). Les scientifiques souhaitent également voir se développer les énergies renouvelables dans les années à venir. Or, si l’on se fie aux plans des gouvernements, nous sommes bien loin de ces objectifs.

Les scientifiques prônent une transition énergétique équitable au niveau international. C’est à dire que les Etats les moins dépendants aux énergies fossiles doivent mener la marche en s’en séparant rapidement, et aider financièrement les Etats les plus dépendants à celles-ci pour, à terme, qu’elles en sortent aussi. Le but étant de coordonner une réduction contrôlée mais franche de l’offre et de la demande d’énergies fossiles. C’est une idée constamment rappelée dans ce rapport. Le dialogue est absolument vital et essentiel à cette transition, sans quoi chaque Etats se tiendrait à ses besoins et volontés sans se soucier de l’intérêt commun. En plus de cette volonté de coopération internationale, les auteur·rices du rapport analysent 2 autres points essentiels à cette transition : une réelle volonté politique et une application des mesures déterminée. En clair, on ne veut plus des petites mesures pour feindre être écolo.

Toutefois, attention à bien contrôler cette transition. Si elle doit être rapide et efficace, elle doit aussi être juste et contrôlée. Le but sera aussi d’en minimiser les impacts sociaux et économiques pour les communautés et les travailleurs, défendent les scientifiques. Attention à ne pas creuser les inégalités en voulant aller trop vite, disent ils. Les métiers des énergies fossiles doivent être redirigés vers d’autres secteurs pour limiter les conséquences néfastes sur l’économie.

Mais bon, d’un autre côté, face à une telle situation, il semble que l’urgence est d’agir. Comme le dit Greta Thunberg, « la seule chose raisonnable à faire est de tirer le frein à main ». Donc dépêchons nous de le faire.