De 1970 à 1972, les comités de soutien à la révolution palestinienne (CSRP) dits « comités Palestine » fédèrent ouvriers comme étudiants de la diaspora arabe en France. Les militants rejoignent les comités en réaction à l’intervention de l’armée jordanienne contre les fedayin présents sur son territoire. Durant les semaines qui prendront rétrospectivement le nom de « Septembre noir », le royaume hachémite de Jordanie chasse et massacre les combattants de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat sur son territoire. Entre 4000 et 10 000 Palestiniens sont tués durant l'opération, et les combattants de l’OLP trouvent refuge au Liban. En France, la question palestinienne naît et s'organise par la Gauche prolétarienne qui perçoit en elle un outil fédérateur des masses arabes.

« Le lien entre la lutte du peuple palestinien et la lutte des travailleurs immigrés en France est établi en vue de mobiliser toute l’affection, la colère et l’espoir que peut susciter l’identification aux fedayin, pour les réorienter dans la lutte de classes en France » selon Abdellali Hajjat, sociologue à l'Université libre de Bruxelles.

Les premiers immigrés politiques

Si les premiers comités Palestine restent motivés par la lutte palestinienne armée, leur organisation permet aux travailleurs et ouvriers arabes immigrés en France de se fédérer autour d’une identité commune. Car l’engagement politique de ces derniers reste alors tourné vers leur patrie d’origine. En cause, notamment, les efforts de l’Algérie nouvellement indépendante de contrôler ses ressortissants par l’Amicale des Algériens en Europe, issue de la liquidation de la Fédération de France du FLN. Une organisation légale qui permet à l’Etat algérien d’instaurer une dépendance avec ses cotisants et de maintenir une cohésion nationale entre immigrés algériens sur le territoire français. Un rapport des immigrés travailleurs arabes à la politique bouleversé par la création des comités. En lien avec la Gauche prolétarienne et les groupes maoïstes, les militants des comités Palestine saisissent la question palestinienne comme outil de fédération des immigrés maghrébins et produisent dans les sphères ouvrières une identité arabe transnationale.

Dans les années 1960, près de la moitié des immigrés nord-africains en France vivent dans des conditions insalubres. En 1964, l’Assemblée nationale adopte une loi sur la résorption des bidonvilles. Mais c’est avec Mai 68 que l’immigration s'impose comme un enjeu politique. Une séquence qui porte également sur le devant de la scène française l’existence des Palestiniens. A l’initiative du mensuel Fedayin en 1969, Mahmoud Hamchari, représentant de l’OLP en France, s’associe aux militants de la Gauche prolétarienne. Le contexte est favorable à porter la question palestinienne au cœur des débats de la gauche française post-soixante-huitarde.

Du comité vers l’usine

Dès 1969, les premiers comités Palestine sont créés à Paris, Lyon ou encore Montpellier. Mais se limitent à des actions de sensibilisation. C’est par l’intervention des militants maoïstes arabes que les comités organisent leur stratégie. Suite à une réunion à la Maison du Maroc, les Comités Palestine sont refondés sur le modèle des comités Vietnam de Base. Leur objectif : lier la cause palestinienne aux conditions de vie et de travail des travailleurs immigrés en France.

Les comités se localisent, à l’image du comité Palestine Ouvrier de Nanterre organisé autour du philosophe Gilbert Mury. En février 1970, dans une tribune au Monde, celui-ci pose la vision politique de l’organisation. Vision qui s’inscrit dans le sillage du premier congrès international des Comités Palestine réuni à Alger trois mois plus tôt : « Comment d'ailleurs abaisser les barrières dressées par le révisionnisme entre travailleurs français et arabes, par exemple, si les révolutionnaires français n'inscrivent pas, dans les faits, leur solidarité avec un peuple arabe privé même de territoire national ? »

Étudiants arabes à Paris, militants de gauche marxistes-léninistes et maoïstes se fédèrent et se rendent dans les marchés et cafés de Barbès et Belleville, distribuent des tracts en soutien à la révolution palestinienne. Mais c’est vers les usines et les jeunes immigrés maghrébins que la Gauche prolétarienne finit par s’orienter. Les syndicats traditionnels sont réticents à intégrer les problématiques rencontrés par ces derniers dans leurs revendications, comme le renouvellement des cartes de travail. Entre militants arabes et maoïstes, les lendemains de Mai 68 inaugurent une entente sur la méthode : la cause palestinienne doit servir les revendications des travailleurs arabes dans les usines françaises. On traduit les thèses du Fatah (parti politique nationaliste palestinien de Yasser Arafat), on tracte, on manifeste. La Goutte d’Or, Saint-Denis, Aubervilliers… à Paris, les quartiers où vivent les immigrés arabes sont investis par les militants des CSRP.

Aux origines du Mouvement des Travailleurs Arabes

Au lendemain de la défaite arabe de la guerre des Six Jours en 1967 contre Israël, l’opinion publique française se range aux côtés du jeune Etat hébreu. Non sans encourager un climat de racisme à l’encontre des immigrés arabes en France. Le 27 octobre 1971, Djellali Ben Ali, adolescent de nationalité algérienne, est tué d’un coup de fusil de chasse dans la tête par un chauffeur-livreur dans le quartier de la Goutte d’Or. Les membres du comité Palestine du 18e arrondissement lancent une enquête auprès des habitants. Des tracts appellent à la mobilisation : « Il faut enquêter nous-mêmes, parce qu’on a pas confiance dans la police ». Le travail du comité Palestine permet de médiatiser l’affaire et d’attirer le soutien d’intellectuels proches des militants maoïstes: Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Genet… qui finissent par participer à la création du Comité Djellali. Avant, l'année suivante, de mener à la fondation du Comité de Défense de la Vie et des Droits des Travailleurs Immigrés (CDVDTI), une des premières organisations françaises de lutte contre le racisme.

Entre 1970 et 1971, les forces de l'ordre tentent d'expulser plusieurs militants pro-palestiniens comme Abd al-Massih à Lille, ou encore « Vasco » à Paris. Ce dernier, lycéen, est arrêté en décembre 1970 alors qu'il distribue un tract de soutien à la Palestine devant l'usine Citroën de Nanterre. À Marseille, à la même période, le comité local est intimidé par les forces de police, convaincues de trouver parmi leurs militants une cellule clandestine du réseau du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine) en France.

Mais c'est aussi en 1971 que les premières divisions présagent l'éclatement des comités Palestine. Alors que le roi Hussein de Jordanie est invité à Paris par Georges Pompidou, les militants perçoivent une occasion. A l'époque le royaume hachémite poursuit sa répression des combattants palestiniens sur son territoire. L'armée encercle alors les membres du Fatah menés par Abou Ayad autour de la capitale Amman. Certains d'entre eux préfèrent franchir le Jourdain vers Israël plutôt que de finir aux mains des Jordaniens. Lors de la visite en France du roi, un commando pro-palestinien incendie une partie de l'ambassade jordanienne avec des cocktails molotov. Au sein des comités, les divisions se marquent. Et pour leitmotiv, le profil des militants dirigeants.

« Les discussions engagées au cours de l’école ouvrière de l’été 1971 font état des prémices d’une prise de conscience des contradictions que présente la structure des comités Palestine, conçus pour être 'une organisation de masse de travailleurs arabes' dans laquelle pourtant 'ce sont des militants français qui dirigent'. À la suite de ce constat apparaît, au sein de ceux-ci, la question de la nécessité d’une 'prolétarisation' des comités, initiatives jusqu’ici d’étudiants maoïstes français et arabes » indique Abdellali Hajjat.

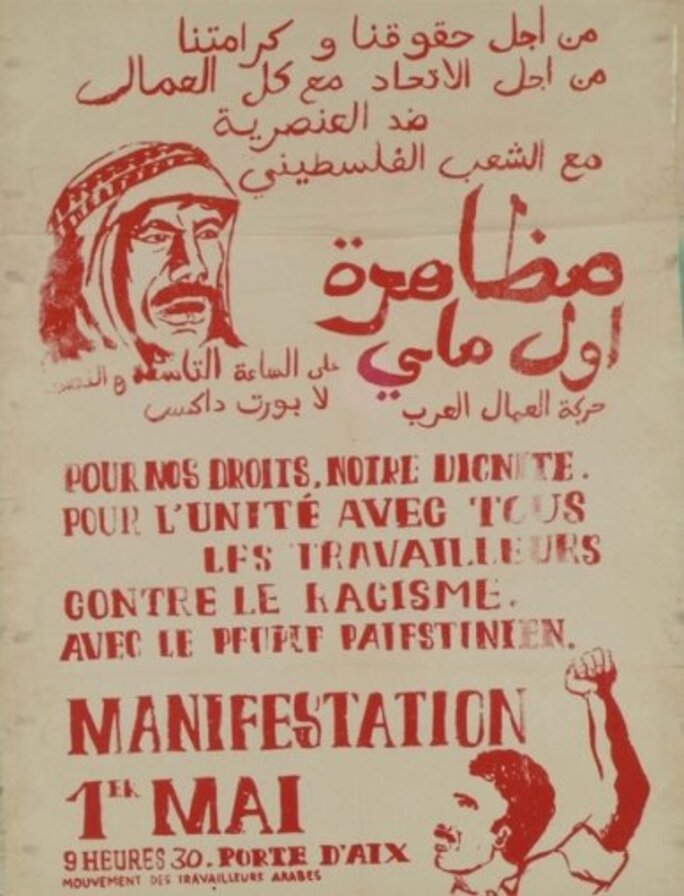

Une « prolétarisation » qui mènera, en 1972, à la création du Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA). Et à une prise de distance avec les organisations maoïstes vers une intégration de la cause palestinienne à l'identité du mouvement, qui s'inscrit alors dans l'histoire des plus importants mouvements sociaux contemporains en France.