C’est toujours comme ça, impossible d’être sur de la trouver là où on l’espère, ni de l’entendre dire ce qu’on escomptait entendre.

Dès notre première rencontre, elle m’avait avertie. « Venez à Montréal vous pourrez suivre les activités du centre que nous venons de créer et le séminaire de mon ami Marc Angenot, mais je dois vous prévenir, l’an prochain je ne serai pas là, je suis invitée à New York. » Régine Robin venait d’écrire son Kafka, et j’allais débuter une thèse. Je lui avais expliqué ma nécessité de venir à Montréal, non pour les archives mais pour la méthode, l’analyse de discours. Histoire et linguistique paru en 1973, était le premier livre que j’avais lu pour démarrer l’apprentissage de la recherche et je voulais poursuivre dans cette direction.

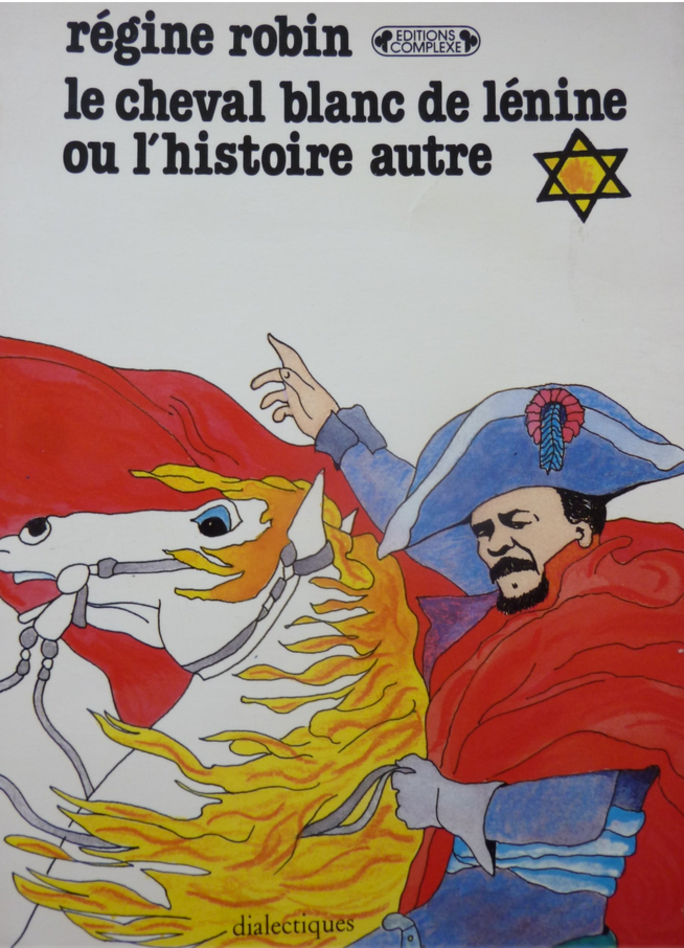

Agrandissement : Illustration 1

Mais ça ne l’avait pas impressionnée plus que ça : « vous savez c’est désormais un peu loin pour moi l’analyse de discours » puis le temps était resté suspendu et elle avait ajouté comme après réflexion, « mais votre sujet, l’étranger pendant la Révolution française ça, ça m’intéresse ». Je me suis dit que j’avais de la chance, un autre sujet et la grande Régine Robin m’aurait peut-être dis « non ». J’étais repartie sans comprendre grand chose mais très impressionnée par sa maison d’intellectuelle aux bibliothèques sommaires et aux lumières douces, une maison encombrée de livres dans chaque recoin où sans savoir pourquoi je m’étais senti à la maison.

Je vins à Montréal, elle était à New-York. Nous avons véritablement fait connaissance à Paris, les années qui suivirent.

J’ai compris beaucoup plus tard que Régine était toujours en voyage, entre Montréal, Paris et Berlin, entre le Canada mythique de l’abondance nord américaine où elle avait élu domicile, mais en fait tout autant dans sa ville natale et dans Berlin pour vivre dans une autre langue aimée. Régine était entre, entre le monde perdu dont elle était tissée au plus intime et, le monde à découvrir comme « flic du référent », prenant au sérieux son métier d’historienne puis de sociologue, entre cet effort d’intelligibilité au plus près du réel et l’effort d’inventer des mondes romanesques dans la même quête qui pousse à chercher le sens des choses et des mondes, impérativement comprendre, et pour cela penser, classer, lire, faire des dossiers, écrire, expliquer, voyager.

Régine savait que l’Allemagne m’était étrangère. Je luis avais dit que j’y allais à l’occasion d’une conférence au centre Marc Bloch sans véritable enthousiasme et elle m’avait offert un guide de Berlin. Nous y sommes retournées ensemble et elle m’a fait visiter son Berlin-Est, le studio dont elle disposait dans un de ces immeubles qui s’ouvre en arrière sur une jolie cour avec un arbre où les vestiges d’une vie plus collective se laissent entrevoir. Elle m’a fait connaître Sophie Calle et ses souvenirs, et une autre fois nous avons visité le musée de la DDR sur la Karl-Liebknecht-Strasse, au bord de la Sprée avec partout l’odeur des tilleuls qu’elle aimait particulièrement.

Elle se méfiait instinctivement de ce musée, que j’avais trouvé plus malin qu’il n’y paraissait. Les utopies de la vie quotidiennes n’étaient finalement pas gommées et l’appartement témoin montrait que le souci d’égalisation et de confort avait produit une architecture d’intérieur intelligente. L’aspect ludique peut-être sans véritable intention dédramatisait la dictature et n’en faisait in fine pas le centre de l’expérimentation proposée. Ici, la vie en DDR avait son charme comme dans le film Good bye Lénine, c’était un musée de l’ostalgie. Je l’avais ébranlée par ma conviction mais elle s’était reprise à Paris. Ce musée avait été classé comme il s’annonçait, contre-révolutionaire. C’était vrai et pourtant entre les lignes, ce n’est pas ce que j’avais ressenti.

Et pourtant des musées contre-révolutionnaires nous en avions vus pas mal ensemble dans un voyage que nous avions fait dans les pays baltes, Lettonie et Lituanie. Mémoires de l’élargissement européen. Dans une conférence à Vilnius, une sorte de ministre de la propagande était venu nous expliquer doctement qu’il fallait dissocier la notion de génocide de l’histoire de la shoah et utiliser ce terme pour parler du génocide lituanien. Effacer ainsi doublement l’extermination des juifs par les nazis et la résistance communiste locale à Hitler en mettant dans un compte pèle mêle tous les morts : les dits patriotes alliés aux nazis, les morts communistes opposés au nazis et les juifs exterminés. Régine s’était levée d’un bond et avait ainsi obligé le diplomate viennois présent à expliquer que pour lui non plus ce n’était pas possible.

Agrandissement : Illustration 2

La violence d’un négationnisme financé par l’Europe nous avait l’une et l’autre fait suffoquer. J’avais admiré cet instinct et compris que les résistances idéologiques passent d’abord par les corps, aussi petits et frêles deviennent–ils parfois, ce sont eux encore qui résistent par la flânerie, le geste têtu et appliqué de la main sur les carnets de moleskine, l’effort de voyager malgré de mauvaises jambes, et cette manière de se lever dans un geste d’évidence pour dire l’inacceptable, quand dieu lui même s’autorise encore et encore à partir en vacances.

Depuis la Révolution française, le langage comme rempart quasi physique au trauma de l’histoire, depuis la mémoire des grands-parents et des arrière-grands-parents disparus dans cette Europe de l’Est nous partagions le goût de la discussion et de la théorie, débattre pour comprendre, théoriser pour élargir la zone à éclairer, sans illusion. Aucune théorie ne pourrait proposer une compréhension complète, une nouvelle totalisation. Il y aurait des bouts de théorie et des bouts de monde habitable.

Je n’avais pas voulu aller dans la forêt où étaient les fosses des disparus. C’était un gouffre encore en fait pour moi. Régine avait compris, mais m’avait expliqué qu’il fallait bien les honorer quand même, que c’était cela une visite.

Alors Régine, j’irai faire cette visite et j’irai te visiter, dans tes livres, tes cafés de Montparnasse, tes librairies, tes lignes de bus et tes personnages qui surgissent impromptus. Rivka tu sais ma nièce vit à Berlin et elle traduit de l’allemand vers le français, elle a aussi appris le yiddish, je ne sais pas comment tout ça se transmet, passe, mais ça passe. Ma fille est à New-York et hésite pour l’an prochain, elle irait bien à Montréal, et mon fils, il interroge la représentation des juifs et des noirs dans le cinéma américain, il a lu ton livre La mémoire saturée et aurait voulu en parler avec toi.

Le temps manque toujours, mais nous prendrons encore le temps d’écouter, de lire, de critiquer, d’espérer et de voyager avec toi.

> Lire ici la notice biographique de Régine Robin dans Le Maitron (Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social)