C'est Pas Sourcier 2 - Les bassines en Hérault (subventionner l'irrigation privée)

L’Hérault est un beau département où il fait chaud. Parfois même trop chaud, comme ce 28 juin 2019 à Vérargues, où le mercure atteignit 46 °C. Le record national de température maximale en France métropolitaine. Pour le moment. Trois ans après advenait 2022, l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. S’en suivie une sécheresse hydrologique de 660 jours consécutifs en Hérault, de mars 2022 à janvier 2024. Le réchauffement climatique se montrant toujours plus menaçant, nécessairement, le Département aiderait les agriculteurs héraultais à s’adapter. Pour ce faire, depuis deux décennies les autorités s’affairaient à monnayer le déploiement de nouvelles pratiques agricoles, notamment en étendant les réseaux d’irrigation.

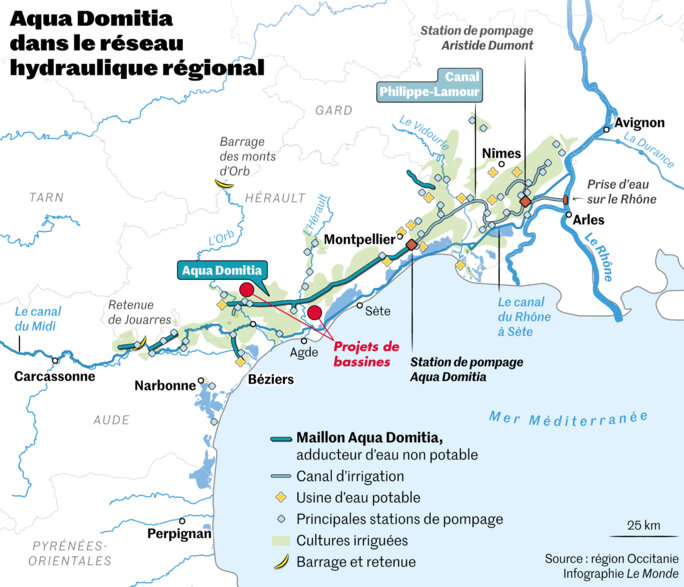

En 2006, il fut autorisé d’irriguer la vigne, chose étonnante pour ce type de culture dont les racines puisaient profondément l’eau dans les sols, mais les conditions économico-climatiques l’imposaient. Crise oblige. La Région Occitanie poussa alors fortement pour construire une conduite d’eau enterrée, qui acheminerait le liquide vital depuis le Rhône jusqu’à Narbonne. Le réseau d’eau Aqua Domitia verrait le jour au cours de la décennie suivante. Pour un coût de plus de 220 millions d’euros, Aqua Domitia abreuvait aujourd’hui l’Hérault et une partie de l’Aude, avec 40 % pour l’irrigation, en majorité de la vigne, 40 % pour la production d’eau potable et 20 % pour le soutien d’étiage du Lez, le fleuve qui alimente Montpellier.

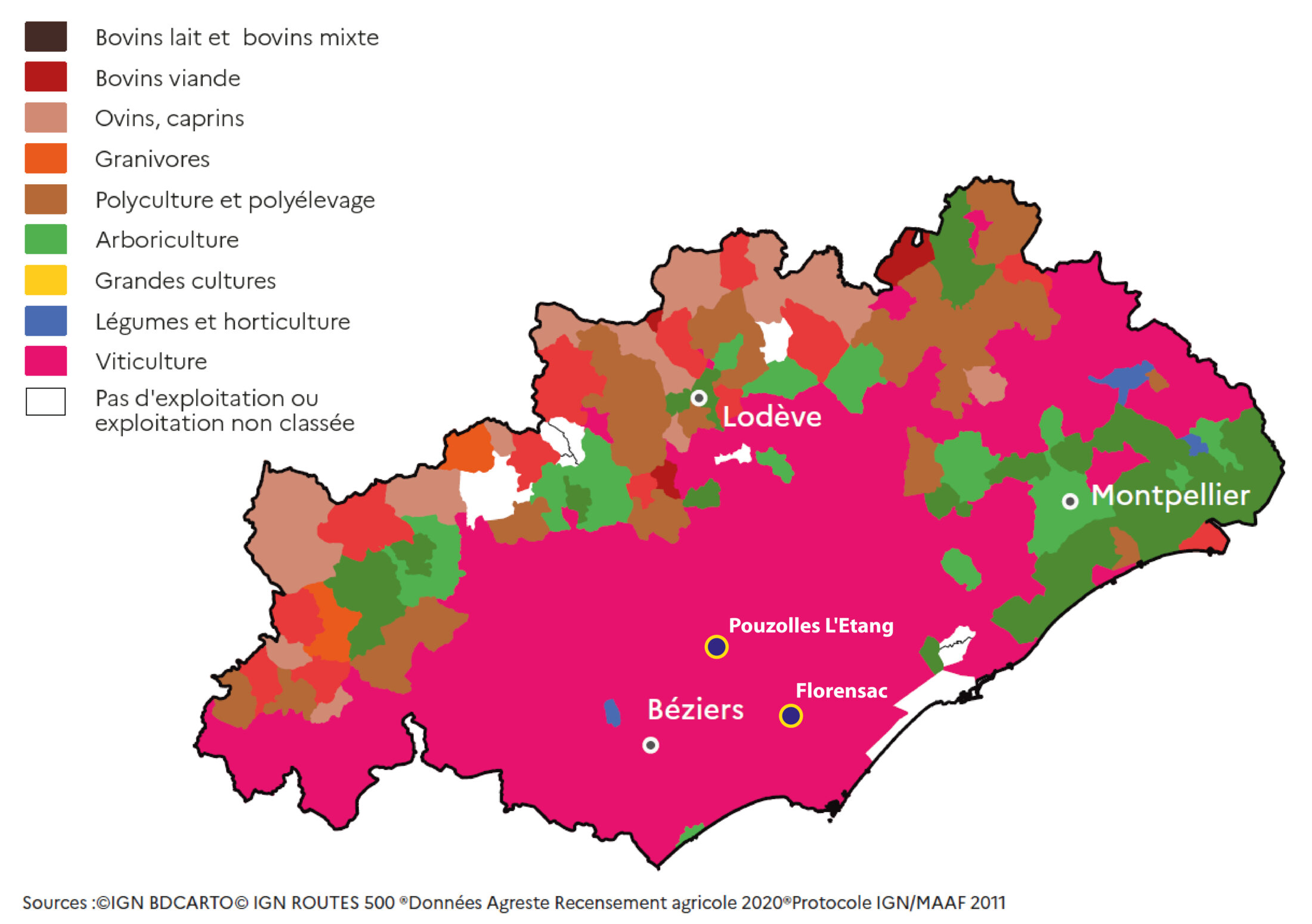

Agrandissement : Illustration 1

Si en hiver la conduite n’était utilisée qu’à 15 %, en été l’eau était majoritairement dédiée aux activités touristiques. Malheureusement, les vignes souffraient d’un réchauffement moyen de 0,4°C par décennie depuis les années 1980. De fait, en comparaison des années 1901-1920, l’Occitanie s’était réchauffée de près de 2°C entre 2001 et 2020 (1).

Pour palier au manque d’eau, les élites n’avaient pas été chercher très loin. Inspirées par le modèle vendéens des bassines, nos pontes avaient piochés dans la banque des solutions techniques mal-adaptées du capitalisme l’idée de construire des bassines dans les zones les plus critiques. Des zones en déficit hydrique, mais où les vignobles étaient les plus rentables, avec des exploitations tournées vers l’international. Les mauvaises langues parlaient de copinage entre viticulteurs et élus.

Amorçant les années 2020 avec une ambition décuplée grâce au tuyau d’eau Aqua Domitia, le Conseil Régional avait rêvé l’interconnexion d’une vingtaine de bassines qui, mises en réseau, garantiraient la pérennité de l’actuel modèle agro-industriel viticole, malgré une crise du vin de plus en plus critique. Soumit à des réalités climatiques et socio-économiques, qui conditionnaient la concrétisation des délires des élites d’accaparement d’eau subventionnée, le projet se réduisit à neuf bassines, puis sept, pour enfin acter la construction de quatre bassines en Hérault, le 8 avril 2025. Mais seulement deux bassines seraient construites dans un premier temps, à Florensac et Pouzolles-l’Etang. Des sites stratégiquement proches d‘Aqua Domitia, la conduite récemment construite, qu’il fallait bien rentabiliser en irrigant toujours plus vite et loin !

Agrandissement : Illustration 2

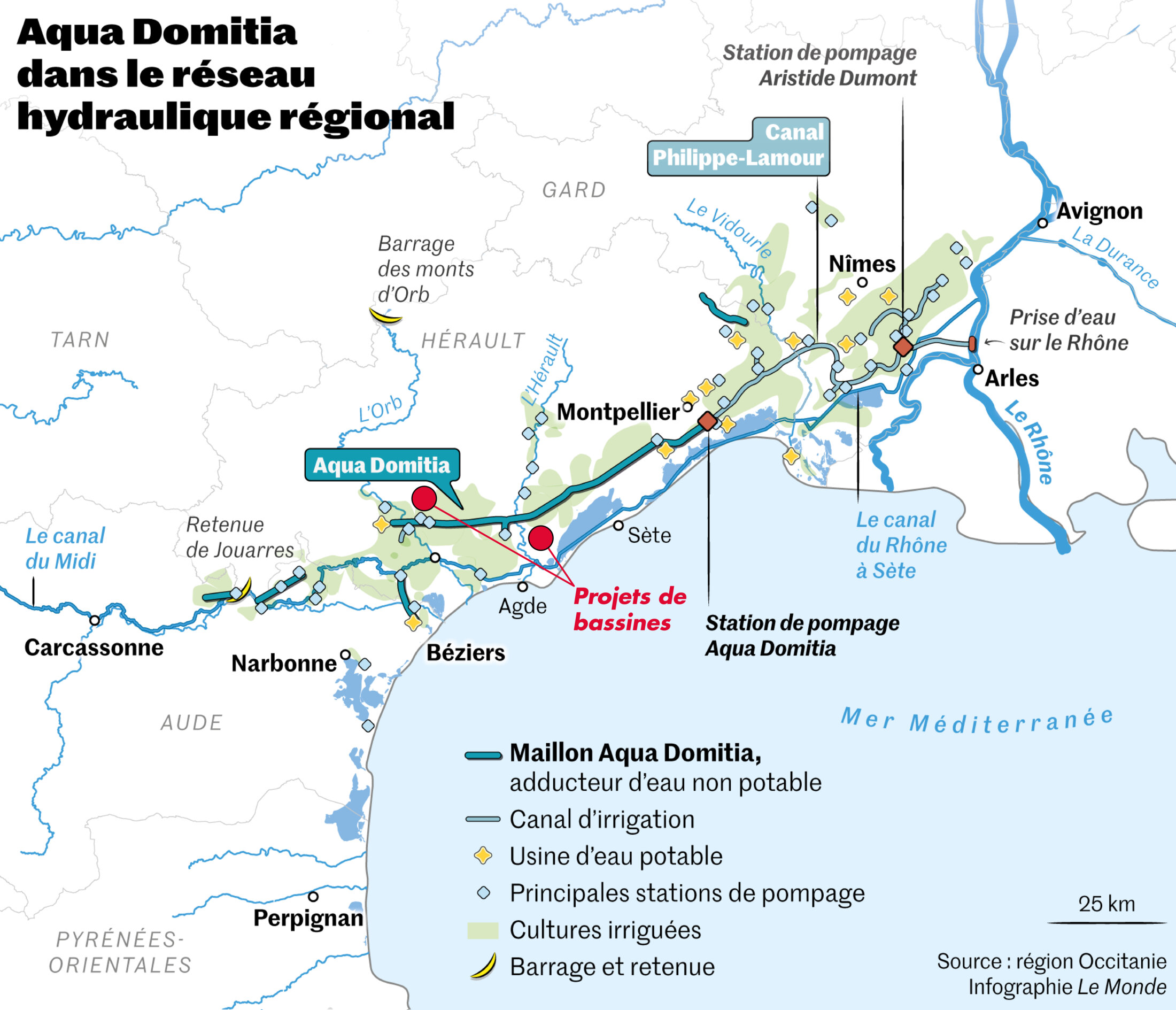

En décembre 2018, le Conseil Départemental de l’Hérault avait adopté un schéma de développement de l’irrigation dans ses territoires. Objectif pour 2030 : sauver de la sécheresse plus de 42.000 hectares de surface agricole, dont 84 % étaient des vignobles (2). Mais dans un département où 74 % des exploitations étaient des micro et petites entreprises, tout le monde ne pourrait se permettre un accès aux eaux alpines, ni aux autres projets d’irrigation proposés par les baronnies locales. Pour les militants de la Coord’Eau34, les projets de bassines s’inscrivaient dans une redéfinition des cartes et cadastres à long terme, les gros mangeant les plus petits à coup de pressions économiques et d’intimidations politiques. Mais tout ça relevait de calculs mafieux qui ne regardaient pas les citoyens, priés de limiter les bains en été.

Entre 2010 et 2020, en même temps que 20 % des viticulteurs mettaient la clé sous la porte, les surfaces viticoles irriguées avaient doublées en Hérault. Aussi en 2020, 37 % des exploitations agricoles du département avaient un chef de plus de 60 ans, ce qui induisait une redistribution des terres dans la décennie à venir (3). Et quoi de mieux qu’une exploitation dotée d’un système d’irrigation dernier cri pour faire fructifier les profits de terres gagnant en plus-value foncière. Notamment quand des aides européennes, via la Politique Agricole Commune (PAC), offraient une prime spéciale à tous les exploitants faisant le choix d’irriguer leurs cultures.

Malgré l’apport providentiel d’eau rhodanienne dans un Hérault en voie d’aridification, pour les élites, en discours, il était évident que le caractère limité de la ressource en eau et l’augmentation des températures ne permettraient plus de reproduire le modèle actuel. C’en était « fini de faire pisser la vigne ». Néanmoins, le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture - ou l’État via les collectivités et la FNSEA - travaillaient dur pour perpétuer la viticulture héraultaise. Et ce malgré une surproduction entraînant la distillation de l’excédent en vin et des faillites. Qu’importe les conséquences, l’irrigation du raisin devait coûte que coûte s’étendre, pour s’adapter à la concurrence imposée par les marchés financiers.

Conjecture économique et absurdités structurelles obligent, en 2020 et 2023, 200 millions d'euros furent déboursés pour transformer le vin français en alcool blanc, qui servirait aux industries pharmaceutiques et cosmétiques, et tant d’autres productions de marchandises. En 2024, parmi ces 200 millions d’euros de subvention, le Languedoc-Roussillon en toucherait 88 millions (4), dont 45 millions pour l’Hérault. Dans le même temps, la consommation de vin baissait en France, de même que les exportations à l’international.

Mais tout n’était pas aussi noir que dépeint par l’opposition. Déterminées à relever les défis climatiques, les élites héraultaises promouvaient l’essor d’une alimentation saine et locale. En 2020, si 24 % des exploitations agricoles étaient inscrites dans une démarche de circuit court, dont une grande partie viticoles, malgré une hausse de 23 % du nombre d’exploitations en circuits courts entre 2010 et 2020, on était loin de gagner en souveraineté alimentaire. Ni même de diversifier les cultures à des fins vivrières et de régénération des milieux.

C’était la crise, mais les bassines garantiraient de continuer à produire du vin de plus en plus cher, qui se vendait de moins en moins. Abandonnés par l’État, les viticulteurs les plus précaires trinquaient en premier, tandis que les plus prospères s’occupaient à découper le gâteau en prônant partage et solidarité, et s’accaparant les plus grosses parts. Mais avant le désert il y avait le plat, celui qui nourrit vraiment, et au vu des circonstances, il était légitime de se demander de quelles consistances serait l’alimentation de demain ?

.

oOo

Salut les amis ! Bienvenus dans ce nouvel épisode de C’est Pas Sourcier, pour le collectif Bassines Non Merci. Aujourd’hui on va parler des projets de méga bassines en Hérault, où le Conseil Départemental, avec l’aval des ministères de l’Agriculture et de la Transition Écologique (5), et en accord avec la Chambre d’Agriculture, a acté la construction de quatre « retenues hivernales » entre Béziers et Montpellier, dont deux immédiates ! Et l’on parle de grooosses retenues, avec pour la commune de Pouzolles-l’Etang un volume de 770.000 m3 et pour Florensac un volume de 940.000 m3. Et ce sur des surfaces entre 16 et 20 hectares ! Pour comparaison, la place la Comédie à Montpellier fait 1.35 hectares. Mais commençons par définir ce qu’est une bassine.

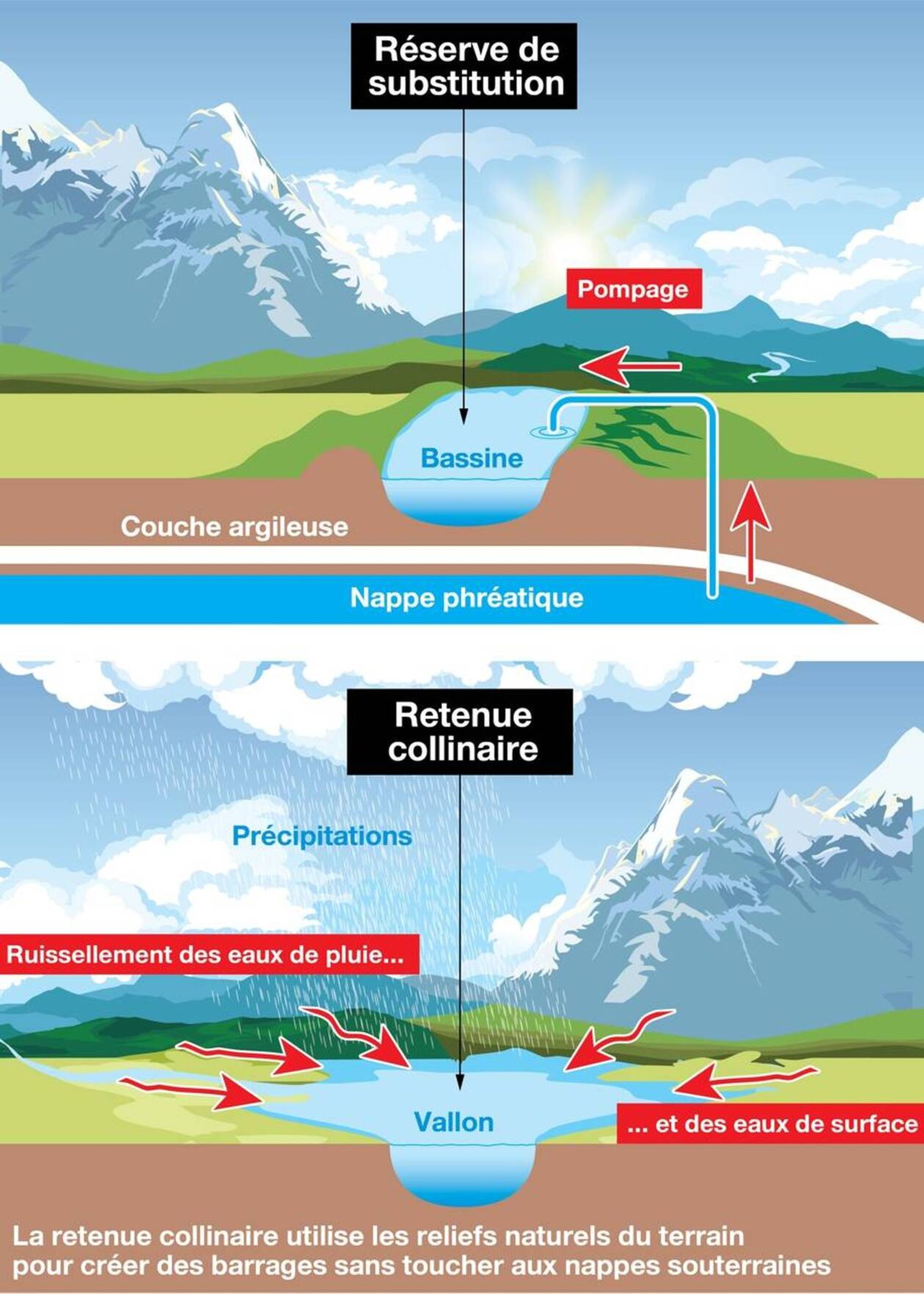

La Petite Voix enchaîna : « Une bassine, c’est un gros trou entouré de digues pour stocker de l’eau pompée dans les nappes ou dans les rivières. Cette eau est déconnectée du réseau hydrographique, c’est-à-dire qu’elle est concentrée dans une zone bâchée, imperméable au milieu environnant. C’est là qu’il faut bien différencier bassine et retenue collinaire. Une retenue collinaire est une réserve d’eau remplie avec les eaux de pluie qui ruissellent des pentes alentours. Elles se situent dans des zones où il y a des reliefs, quand les bassines se situent dans des plaines où le terrain est plat, avec un sous-sol capable de soutenir le poids de gigantesque quantité d’eau.

Agrandissement : Illustration 3

On comprend que des confusions puissent apparaître entre bassine et retenue, lorsque les promoteurs des bassines appellent ces réserves d’eau des « retenues de substitution ». Ne nous y trompons pas, les retenues de « substitution » ne font que substituer l’eau aux milieux et l’argent des subventions publiques aux projets collectifs ! En ce qui concerne les bassines en Hérault, appelées « retenues hivernales » par le Conseil Départemental qui porte le projet, l’eau proviendrait du Rhône. Mais pour en savoir plus, demandons à Riton Billet, qui porte les projets bassines pour le Département, pourquoi ce nom ?

Riton apparu en visio, vêtu d’une chemise colorée, clairsemée de petits fruits et légumes : « Bonjour, merci de me recevoir sur C’est Pas Sorcier, l’émission qui explique tout ce qu’il faut savoir sur tous les sujets, précisa-t-il avec un clin d’œil. Donc, pourquoi « retenues hivernales », et bien pour deux raisons. La première est que les retenues seront remplies avec l’eau du Rhône en hiver, dont le débit est alors très élevé du fait de la fonte des glaciers. Il ne faut surtout pas parler de méga bassines en Hérault, ah non non, ça n’a rien à voir ! Nous ne pompons absolument rien dans aucune nappe. Toute l’eau viendra du Rhône, afin de ne pas perdre cette précieuse ressources à la mer (6).

- D’accord Riton, ça semble important pour vous de bien nuancer cela.

- Le terme méga bassine raisonne négativement. On imagine vite de la violence avec des black blocks venus pour tout casser. Mais nous on ne veut pas de ça dans nos territoires ! Au contraire nos retenues seront solidaires et écologiques.

- Dites-nous en plus Riton !

Riton développa sa propagande, aux idées simples et bien ficelées : « D’abord écologiques parce que les retenues permettront de créer des zones humides autour des bassines. On envisage de planter des arbres, non pas sur les digues mais en périphérie, pour masquer et faciliter l’intégration paysagère des ouvrages. Regardez. Tandis qu’il sélectionnait une image, Riton poursuivit : « Il y a aura également des retenues annexes de petites dimensions, pour favoriser l’abreuvement de la faune locale et le développement de milieux intéressants pour la biodiversité. Ici vous avez une vue avant et après de la future retenue à Pouzolles-l’Etang :

Agrandissement : Illustration 4

.

Agrandissement : Illustration 5

« Et ici vous pouvez apercevoir l’aménagement d’espaces publics verts, où on pourra retrouver des parcours santés, mais aussi des sites pédagogiques potentiels relatifs aux zones humides, ou des jardins partagés. Les abords de chaque ouvrage pourraient constituer des espaces de projets collectifs valorisant l’infrastructure et le cadre de vie local. Avec tout cette eau, on ne va pas se priver de cultiver de bons légumes, ce qu’on veut c’est bien vivre n’est-ce pas ?

- Justement Riton, pourriez-vous nous dire à quoi se destine l’eau des bassines, heu je veux dire des « retenues », excusez-moi ahah ?

- Ahah oui bien sur. Faussement amusé et très agacé que Jammy l’appelle par son prénom, Riton enchaîna : « Pourront demander un accès à la ressource les agriculteurs, les communes et divers usages collectifs sont examinés, comme les jardins partagés, les stades, ou le nettoyage des voiries. Les retenues hivernales permettraient notamment d’utiliser de l’eau brute au lieu d’eau potable. Et ça c’est pas négligeable aujourd’hui ou la réutilisation des eaux usées s’avère nécessaire.

- Effectivement c’est impressionnant toutes ces possibilités ! On aurait presque envie d’avoir sa propre retenue chez soi, rigola Jammy.

Fin politicien, Riton saisit la blague au vol et s’exclama tout souriant : « Mais oui, c’est ce que nous disent les pompiers ! Des retenues contre les incendies ! Avec 5 % de l’eau dédiée à des usages non agricole, la conception des ouvrages est optimisée pour la meilleure plus-value environnementale.

- Vous avez tout prévu ! Et donc les 95 % restant servirait à l’agriculture ?

- Oui, ces projets de retenues sont au service de toute l’agriculture du territoire concerné, ouverts à tous les exploitants agricoles. Nous voulons que les retenues participent à la construction commune d’une agriculture résiliente aux modifications climatiques. En optimisant les ressources existantes, les retenues permettront de diversifier les cultures tout en garantissant la pérennité de la viticulture héraultaise. Ce projet ne vise absolument pas à favoriser l’agriculture intensive, mais bien à encourager la diversification agricole. Il faut un minimum de ressource pour envisager cultiver des légumes, mais également pour l’arboriculture et l’agroforesterie (7). Croyez-moi, sans eau, pas de diversification. Et une fois que l’eau sera là, la diversification suivra.

- Certes. Mais en Hérault, quatre agriculteurs sur cinq sont viticulteurs et les retenues de Pouzolles-l’Etang et Florensac seraient situées en pleine plaine viticole. Dans ce cas, comment comptez-vous aider les viticulteurs à réorienter leurs cultures en vue de s’adapter aux conditions climatiques de demain ?

Agrandissement : Illustration 6

- Il est vrai que sur les trois territoires étudiés la viticulture représente actuellement plus de 85 % de l’activité agricole, et donc une large majorité des besoins en eau agricole. Riton aurait voulu esquiver la question viticole pour garder dans l’ombre bon nombre de sujets fâcheux, donc Jammy poursuivit : « Certaines personnes critiquent le fait que 85 % de l’eau irriguerait des vignes, sans réel volonté de diversification des cultures ?

- Non moins ! Sur le site de Florensac, 30 à 37 % de l’eau servira à la diversification des cultures. A Pouzolles-l’Etang, entre 15 et 23 %. Et quand les deux autres retenues seront construites près de Magalas, on sera autour de 15 %.

- On est sur du 70 à 85 % pour la vigne quoi... Et quelles seraient les garanties de diversification dans le temps ? Avez-vous des objectifs chiffrés ?

- Heu, vous savez, c’est assez technique tout ça. Il faut prendre en compte l’état et le type du sol, et on ne veut forcer personne.

- Certes, mais quand vous dites mettre en place « une large palette d’actions de sobriété vers une agriculture résiliente, grâce au développement d’une irrigation concertée et raisonnée », ça consiste en quoi exactement ?

Riton se gratta la tête, entre vexation et étonnement de telles questions sur C’est Pas Sorcier. Sans se démonter, il sortit la carte « hydrologie régénérative », terme devenu le parfait fourre-tout dans la bouche des politiciens : « Nous accompagnons des pratiques économes et respectueuses de la ressource en eau par les exploitants, avec un travail des sols qui vise à capter un maximum d’eau de pluie, en plus de les revitaliser. Des couverts végétaux et d’autres pratiques écologiques permettront de rehausser les taux de matière organique dans nos sols. Pour cela, on mise beaucoup sur les dernières avancées scientifiques en multipliant les solutions, notamment la mise en place de nouveaux cépages résistants à la sécheresse.

- C’est louable de vouloir régénérer les milieux et d’essayer de sauver la viticulture, mais en ce qui concerne la diversification des cultures, est-ce que vous avez des choses plus concrètes à proposer ? Parce qu’on a l’impression que vous semblez éviter la question sans jamais dire où, quand ni combien d’hectares évolueraient vers d’autres pratiques plus adaptées aux réalités climatiques de demain...

- Attendez, vous... Riton se demanda à quel jeu jouait Jammy, d’ordinaire complaisant avec les puissants. « Mais on est sur quelle chaîne là ?

- Sur C’est Pas Sourcier pourquoi ?

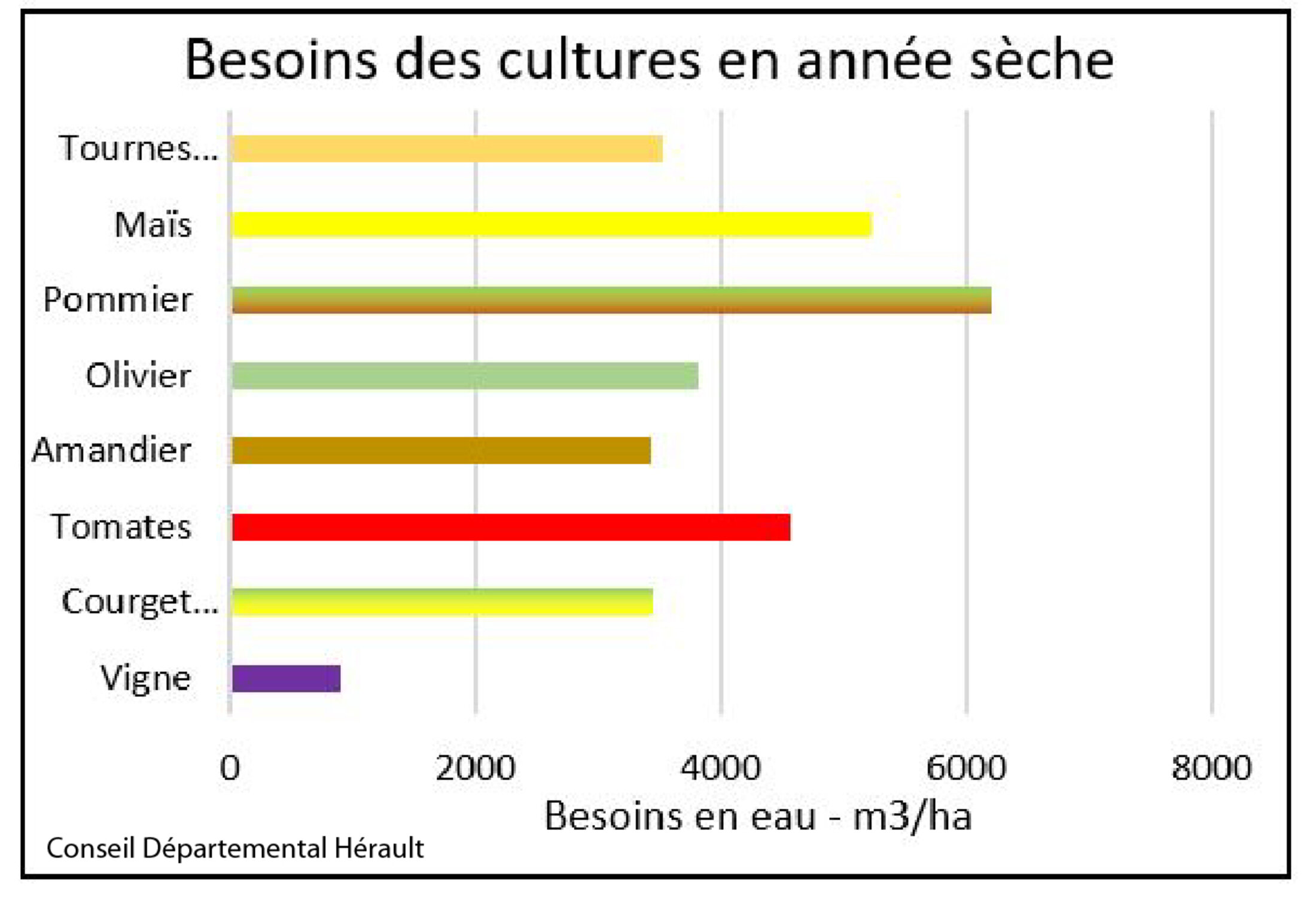

- Non mais... Riton racla sa gorge tout en déglutissant. Passant en mode politicien expert, il poursuivit avec assurance : « En Hérault, la vigne emploie plus de 10.000 personnes et joue un rôle majeur pour lutter contre les incendies, notamment grâce à sa fonction de coupe-feux. C’est surtout notre patrimoine culturel et agricole qui fait toute l’attractivité de nos paysages, la force de nos terroirs qui donnent à boire du bon vin localement et au monde entier. Nos cultures sont des origines protégées, et qui plus est figurent parmi les moins gourmandes en eau, regardez :

Agrandissement : Illustration 7

« Vous voyez qu’en année sèche la vigne a besoin de moins d’eau que les légumes ou les céréales. Et sans vous mentir, la viticulture est aussi une agriculture en crise. En crise majeur ! Si on ne propose pas de solutions aujourd’hui, le risque est de la voir disparaître d’ici 15 à 20 ans. Vous vous rendez compte ?

- Ça serait une catastrophe ! On veut toutes et tous continuer à boire du bon vin produit en Hérault, par des viticulteurs heureux dans leur métier.

- On est bien d’accord ! Pour cela le Département souhaite accompagner la résilience de la viticulture grâce à l’apport d’une nouvelle ressource en eau. Et ce tout en encourageant la diversification des cultures. Les bassines serviraient des « parcelles engagées ». Pour preuve, en lien avec le Projet Alimentaire Territorial (PAT), des réserves foncières seront constituées afin d’encourager le développement de cultures nourricières et locales. Et plus saines ! Nous nous engageons à ce que d’ici 2028, 100 % des collégiens aient des produits bios et labellisés dans les cantines gérées par le Département. Ce à quoi les retenues pourraient contribuer. Si vous voulez des chiffres, nous prévoyons à Florensac de diversifier 51 à 79 ha, 41 ha à Pouzolles et environ 25 ha autour de Magalas. Ces surfaces sont localisées sur des secteurs où les qualités de sol sont compatibles avec l’installation de cultures de printemps, de maraîchage ou d’arboriculture. Avec cependant une vigilance, plus gourmandes en eau, ces cultures ne pourront pas « remplacer » la vigne à surfaces équivalentes, compte tenu de la ressource limitée.

Manifestement, la communication du Conseil Départemental était bien rodée. Riton avait bossé le sujet, mais Jammy s’y était préparé. Avisé par la Coord’Eau34, il ne se laisserait pas emberlificoter ni convaincre par les arguments mensongers de Riton. Désormais résistant au pouvoir désarçonnant des dominants, confiant d’être en son bon droit, Jammy titilla un peu plus l’élu :

- Vous voulez dire qu’il y pourrait y avoir des restrictions de diversification ? Comme décrété par le préfet en 2023 avec l'extension de l'ASA du Canal de Gignac, en interdisant toute diversification ?

- Comment ça !?

- Mais si rappelez-vous Riton, dans les compléments pour réponses aux demandes d’informations transmises par l’Autorité environnementale (DREAL), le préfet avait dit au sujet de l’engagement des viticulteurs que, je cite, « au regard du type de sol, peu profond et relativement pauvre, du secteur, il semble raisonnable de considérer que la vigne restera la culture quasi exclusive de la zone d’étude. Il ne semble donc pas nécessaire d’intégrer une évolutivité du réseau permettant à termes d’irriguer de nouvelles cultures ». En plus d’un engagement des irrigants à ne pas modifier l’occupation des sols, c’est-à-dire ni conversion des parcelles en espaces naturels, ni réorientation des parcelles irriguées, notamment pour des cultures autres que la vigne…

Riton sentit son sang faire plusieurs tours : « Vous mélangez tout ! Dans le cadre des retenues tout serait bien encadré en fonction des consommations de chaque culture. C’est important pour un partage équitable de la ressource que les réseaux alimentant ces secteurs soient dimensionnés de sorte à répondre aux besoins en eau des cultures. Jamais nous n’empêcherons de réorienter les cultures, tant que cela sera possible en fonction du type de sol, comme je l’ai dit précédemment.

- D’accord Riton, nous voila rassurés... Revenons à nos deux points, vous dites qu’en plus d’être écologiques, les retenues seraient solidaires.

- Oui ! C’est mon deuxième point. Nous voulons que l’accès à l’eau crée des liens entre les propriétaires terriens. L’eau est vitale et transversale, elle nous relie à l’ensemble du monde vivant. Nous avons besoin d’eau pour continuer à mieux vivre.

- Certes, mais concrètement comment l’eau serait équitablement partagée ?

- Et bien la gestion de l’eau reviendrait à des Associations Syndicales Autorisées (ASA). Des regroupements d’exploitants qui décident ensemble comment au mieux irriguer, grâce à des applications qui mesurent en temps réel l’état hydrique de leurs cultures et guident au mieux les irrigants dans leurs pratiques. Mais avant que les futurs utilisateurs des retenues puissent s’entraider, une enquête sera lancée pour identifier chaque parcelle à desservir. Chaque signature de propriétaire actuel engagera à une participation à l’investissement au long cours pour disposer d’une borne près de la parcelle. L’ensemble des signataires et des participants aux projets se partageront ensuite le volume disponible dans la retenue, qui sera fixe au fil des années, au regard des besoins d’irrigation exprimés au départ. Et précisons que les parcelles qui ne prennent pas part à l’investissement initial du projet ne pourront faire part de leurs demandes ultérieures, s’il reste de l’eau à répartir. Notre modèle est on ne peut plus clair, d’où son aspect solidaire.

Jammy n’avait pas tout comprit, à part que le premier arrivé serait le premier servi. Mais surtout que si l’on signait, on était dedans jusqu’au cou : « Effectivement, il y a de quoi développer entraide et solidarité Mr Billet, ironisa Jammy, tout en pensant au modèle économique défaillant de la Coop’ de l‘eau 79, qui prenait l’eau. « Et combien coûterait les projets de retenues ?

- Les coûts de construction sont estimés à 26 millions pour Florensac et 22 ou 23 millions pour Pouzolles-l’Etang. En comprenant les deux autres retenues, le tout s’élèverait entre 60 et 80 millions d’euros.

- Ah oui quand même, ça fait un peu cher… Heureusement que les coûts seraient en majorité subventionnés avec de l’argent public…

- Tout à fait, il y a là aussi un vecteur de solidarité. En tant que projets d’intérêts publics majeurs, les retenues pourraient être subventionnées à hauteur de 70 % dans le cadre du schéma Hérault Irrigation 2018-2030, qui disposent de 310 millions d’euros tous financeurs confondus. Notamment le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), la Région Occitanie et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les projets de retenues représentent moins de 10 % de ce budget.

Jammy constata que Riton avait évité de mentionner l’apport financier d’argent public de l’Agence de l’Eau, mais surtout des mesures compensatoires agricoles du projet controversé de ligne de TGV entre Perpignan et Montpellier.

La Petite Voix expliqua en quoi consistait ces mesures compensatoires : « Chaque année en France, environ 30.000 hectares, soit 300 kilomètres carrés d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont artificialisés. Et ce pour construire des infrastructures comme des immeubles, des voix ferrées ou des routes, des champs éoliens et solaires, des mines ou des bassines. Pour compenser les pertes en biodiversité, les porteurs de projets peuvent réhabiliter des terres ou financer des projets collectifs. En considérant les bassines comme des projets collectifs, elles pourraient servir comme mesures compensatoires au projet de ligne grande vitesse entre Perpignan et Montpellier. On aurait ainsi un projet ferroviaire qui nuirait à la biodiversité, dont les compensations écologiques serviraient à la création de bassines, elles-mêmes peu écologiques. En cherchant des financements au point de gratter les fonds de tiroirs du fait de coupes budgétaires, on imagine les arrangements qui s’opèrent en Occitanie pour « optimiser » les ressources hydrauliques et financières…

Jammy enchaîna : « Mr Billet, quel serait le taux d’évaporation des retenues sous un soleil de plomb ?

- L’évaporation serait de l’ordre de 10 à 15 %, ce qui n’est pas négligeable, mais le débit hivernal du Rhône est une ressource abondante. Nous avons dimensionné les bassines pour parer au pire, en garantissant les volumes souscrits par les usagers.

Jammy constata que Riton avait réduit par deux les ordres de grandeur d’évaporation, alors qu’en 2024 le Département l’estimait entre 20 à 30 %. Ils ont peur de voir l’eau du Rhône se perdre à la mer, mais elle risque surtout de se perdre dans l’air, pensa-t-il. « Et vis-à-vis de la stagnation de l’eau, n’y a-t-il pas là des inquiétudes à avoir en terme de proliférations intempestives de micro organismes ou de moustiques ?

- Il y a toujours moyen de mettre des poissons dans l’eau. On a également pensé à disposer des balles en plastique à la surface, mais peut-être que des panneaux solaires flottants permettraient aux retenues de produire de l’énergie verte. Nous restons ouverts à l’ensemble des possibles.

Jammy fit le lien avec les gigantesques besoins d’électricité verte, issus d’énergies renouvelables pour la production d’hydrogène vert en développement dans la région, mais n’en dit rien. « Et par rapport à l’eau du Rhône qui contient des PFAS, de nombreux pesticides et du tritium, qu’avez-vous prévu ?

Riton essuya furtivement son front : « L’eau du Rhône présente une qualité qui en fait une ressource « potabilisable ». Depuis plus de soixante ans nous irriguons différents types de cultures. Et en cas de pollution accidentelle sur le Rhône, un dispositif spécifique cesserait l’approvisionnement.

- Tout paraît sous contrôle Riton !

- C’est notre mission, grimaça-t-il, toujours plus agacé de tant de familiarité.

- Et aujourd’hui où en sont les projets de bassines ?

- Nous recherchons actuellement des financements pour deux retenues, mais le temps presse ! Le monde agricole ne peut plus attendre, il en va de notre avenir.

- Justement, le monde agricole héraultais aurait-il les moyens de se payer l’accès à l’eau des retenues ?

- Nous avons du rehausser le coût d’accès à l’eau, qui se situe autour de 1.000 euros par an et par hectare. Nous souhaitons qu’un maximum d’exploitants aient accès à l’eau des bassines, et ce grâce à une interconnexion des sites. Les deux premières bassines constitueraient une étape dans le développement de l’irrigation sur le territoire. La suite logique étant d’amener l’eau jusqu’à Magalas, pour étendre le partage de la ressource.

- Certes Riton, vous souhaitez apporter de l’eau au plus grand nombre, prévenir les incendies et nourrir les écoliers avec des produits sains et locaux, mais au-delà du fait que les bassines n’irrigueraient qu’une infime surface en comparaison des besoins dans l’est héraultais, on dirait que les méthodes du Département sont parfois douteuses. Comme le 29 juin 2023, où à Magalas la concertation publique à virer à l’affrontement devant la salle. Malgré les bruyants échauffourés, le « débat » s’est poursuivit tout en laissant la tension monter entre les viticulteurs et les militants de la Coord’Eau34, alors que dans le fond ces deux groupes étaient opposés aux bassines, les viticulteurs pour des raisons plutôt économiques, du fait de ne pas pouvoir accéder à l’eau des bassines, la Coord’Eau34 pour des questions écologiques et favorable à l’accompagnement des viticulteurs dans une transition agricole. N’est-ce pas là une stratégie de diviser pour mieux régner, alors que l’argent des bassines pourraient servir au plus grand nombre de biens d’autres façons ?

Riton faillit s’étouffer : « Je ne vous permet pas ! cria-t-il en se retenant de dire « qu’est-ce que j’y peux si des gueux et des écolos bobos de merde se foutent sur la gueule ? C’est leur problème...

- Je ne disais pas ça pour vous énerver, changeons de sujet si vous le voulez bien. J’aurai une dernière question. Le 25 octobre 2023, toujours à Magalas, sur quatre terrains privés où se situeraient une des bassines, le Conseil Départemental a ordonné à la société Hydrogéotechnique d’effectuer des prélèvements par carottage pour analyse du sous-sol, et ce sans aucun préavis ni autorisation. Est-ce normal que le Département bafoue la Loi en agissant de la sorte ?

- S’en est trop ! La discussion s’arrête là ! Riton disparu de l’écran devenant subitement noir.

Agrandissement : Illustration 8

Nous n’en saurions pas plus sur ces actes illégaux, dont les autorités compétentes n’avait donnée aucune nouvelle depuis que les propriétaires avait porté plaintes. Jammy et la Petite Voix rirent d’une joie complice, tout en sachant que le Département allait durcir ses positions pro bassines.

La lutte s’intensifiait dans un rapport de force qui se construisait petit à petit. Le Département avait toujours une longueur d’avance, mais la résistance gagnait en puissance. Pour preuve, de 22 bassines, le projet s’était réduit à 2. Dans les communes concernées, la colère n’allait faire que monter, en s’exprimant de manière plus ou moins violente. Tout dépendrait de l’entêtement des élites à imposer leurs projets morbides et mal-adaptés.

.

oOo

Entre les impérieuses volontés de performance économique des élites et la construction de robustes solidarités entre petites gens, qui l’emporterait ? Quels affects de classe domineraient en s’imposant par conviction et force de persuasion, qui définiraient nos lendemains ? Faudrait-il attendre que les récoltes soient décimées par des étés flirtant avec les 50 degrés dans les prochaines années, pour comprendre qu’optimiser les rendements agricoles en vu de profit à cour-terme menait à notre perte collective ?

Les civilisations passées avaient affronté des bouleversements climatiques meurtriers, s’en remettant péniblement, mais à quel prix ? L’actuelle société thermo-industrielle ne pourrait perdurer dans un monde à +4°C. D’autant qu’à partir de +2°C, l’agriculture mondiale ne répondrait plus de rien, avec des effets en chaîne aux conséquences incommensurables. Fallait-il se préparer à affronter famines, migrations massives et guerres civiles et militaires ? Personne, à part les élites qui s’y préparaient, ne souhaitait en arriver là.

Pour la Coord’Eau34, le Département devait répondre aux réelles problématiques rencontrées par la filière viticole en crise, dont les problèmes ne se résumaient pas au seul accès à l’eau. Face au manque d’eau, comment composer entre surproduction viticole et baisse de la consommation et des exportations, avec les campagnes de distillation et d’arrachage inhérentes ? Entre spécialisation en monoculture et nécessité de diversifier les cultures, comment aider les viticulteurs à transitionner tout en les accompagnant au mieux, économiquement, juridiquement et moralement ? Comment remédier au subventionnement public d’irrigants privés, en utilisant les millions des bassines pour collectivement décider d’orientations agricoles adaptées au climat de demain ? Face aux logiques d’appropriation foncières des plus petits par les plus grands, comment gérer la diminution du nombre d’exploitation et le vieillissement des chefs d’exploitation, en permettant la réorientation et l’installation d’une agriculture biologique et solidaire ? Et quid de la qualité du vin, impliquant augmentation du taux d’alcool et menace de perte d’appellation, ainsi que du développement de bio-agresseurs, avec pour réponse l’aspersion de produits chimiques toxiques, durablement néfastes à l’ensemble du vivant ?

Autant de questions qui demeuraient sans réponse, à part l’imposition de méga bassines en Hérault.

Il fallait entre vingt et trente ans pour mettre en place une filière agricole pérenne. Établir selon les conditions pédoclimatiques locales des productions viticoles et vivrières peu gourmandes en eau devait dès à présent se décider collectivement.

Adopter démocratiquement des alternatives permettrait de remettre la science au service d’un Progrès respectueux de l’ensemble du vivant, en finançant des pratiques vertueuses, basées sur des expertises scientifiques et surtout décidées avec les populations concernées. Pour se faire, il paraissait nécessaire de gérer les ressources en eau par bassin versant, sans corruption mais avec transparence, afin d’adapter les solutions aux réalités spécifiques de chaque territoire. Les citoyens devaient être informés, mais pour cela il ne fallait pas compter sur le Département. Alors les gens se mobilisaient et continueraient de se mobiliser, de plus en plus.

No Bassaran !

.

Stan Mina

.

https://www.youtube.com/watch?v=ixqofv-Oi74

.

Sources :

(1) https://crocc.reco-occitanie.org/evolution-des-temperatures-3/

(2) https://odee.herault.fr/index.php/thematiques/gestion-globale-de-l-eau/175-schema-departemental-de-developpement-de-l-irrigation-sddi-2018-2030-herault-irrigation

(3) https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/ra2020-herault-premier-departement-viticole-d-occitanie-agreste-etudes-no15-a7142.html

(4) https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20241121cr_cbvlr7juil24-2.pdf

(5) https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo22/PC7Megabassines.pdf p24

(6) https://herault.fr/1838-foire-aux-questions.htm