C’est Pas Sourcier 3 - Transferts d'eau inter-bassins, le cas Aqua Domitia

.

Entre 1970 et 1990, à travers la planète furent construits de nombreux barrages et autres aménagements hydro-agricoles, largement financés par la Banque Mondiale ou par des pétrodollars. La mécanique capitaliste était simpliste et technique : une fois l’eau accaparée, l’offre proposée par les entreprises vendeuses d’eau induirait une demande solvable pour les agriculteurs. Le robinet s’ouvrait moyennant finance, et l’eau et l’argent coulait à flot, tant que les milieux pouvaient abreuver les profits d’une minorité d’exploitants irrigants.

Mais alors que le capitalisme agraire s’établissait, rapidement la rentabilité de ces aménagements se tarit, pour différentes raisons technico-économiques. D’une part creuser des canaux ou entraver des vallées coûtaient extrêmement cher et les travaux prenaient du retard, mais surtout les effets macro-économiques tardaient à se concrétiser. Dans une économie de marché dérégulée court-termiste, ce qui rapportait était d’investir rapidement pour construire n’importe quoi, n’importe où et n’importe comment selon les normes des pays, après c’était au contribuable de rembourser les pertes, via les États qui imposaient ces règles néolibérales. D’autre part, les conséquences environnementales et les résistances sociales sur le terrain commencèrent à faire douter les bailleurs. S’il fallait payer les pollutions en plus d’acheter la paix sociale, c’était de suite beaucoup moins rentable. Sans parler des frais d’entretien des infrastructures à long terme.

En 2025, avec des décennies de recul, les effets de ces aménagements hydrauliques étaient critiques. La mer d’Aral avait pratiquement disparue suite aux volontés productivistes du stalinisme, le fleuve Colorado n’apportait presque plus d’eau au Mexique après que les États-uniens aient tout pompés pour irriguer des villes et des champs dans le désert, tandis qu’Israël poursuivait sa colonisation génocidaire en terre de Judée après avoir détourné les eaux du Jourdain, et tant d’autres exemples tragiques passés et en cours. Certes les barrages produisaient de l’électricité et régulaient les crues, les canaux permettaient aux bateaux chargés de précieuses marchandises de circuler ainsi que transférer de l’eau d’un bassin versant à l’autre, mais les ambitions des décideurs bâtisseurs n’étaient pas à la hauteur de leurs promesses, qui étaient de sécuriser les approvisionnements en eau, en anticipant les demandes.

En réalité, une poignée de décennie suffirent pour voir l’inverse s’imposer. La destruction des milieux s’exercer avec brutalité via l’accaparement de ressources de toutes sortes, qui nécessitaient beaucoup d’eau, que ça soit pour l’extraction minière, les cultures intensives ou les industries de pointes. En ajoutant l’exclusion sociale, le clientélisme et l’urbanisation de terres agricoles, tout cela créaient des inégalités d’accès à l’eau qui ont poussé petits et grands exploitants à utiliser des puits et forages illicites. Dans un monde où la triche était structurelle, l’abondance et la consommation irréfléchie menait à une compétition égoïste dans un régime capitaliste légitimant la prédation de ressources communes vitales.

Pire encore, les logiques de transfert d’eau entre bassins versants mettaient à mal les solidarités entre amont et aval. En cas de pénurie, qui déciderait où, quand, à qui et en quelle quantité apporter de l’eau ? Fallait-il d’abord garantir les niveaux d’étiage lorsque les cours d’eau étaient presque à sec pour préserver les milieux, irriguer les cultures maraîchères pour manger, faire tourner les industries ou continuer de remplir les piscines privées ? Et en cas d’excédent en eau, fallait-il évacuer l’eau le plus rapidement, quitte à accélérer l’ensemble du cycle de l’eau, et ce en perdant à la mer la précieuse ressource, ou bien inonder telles zones définies comme tampons humides, afin de préserver les milieux ? L’ordre capitaliste ne souhaitait pas s’incomber de ces questions nécessitant études systémiques, réflexions et prises de décisions collectives à long terme.

Depuis que les humains modifiaient l’environnement en aménageant cours d’eau et zones humides, la meilleure adaptation était celle de l’équilibre naturel entre ce que les milieux pouvaient offrir et ce qu’on en tirait harmonieusement. Il existait de nombreuses solutions adaptées aux conditions particulières de chaque territoire, mais dans l’idéal gestionnaire centralisé des capitalistes, seuls de grands projets à visées commerciales pouvaient advenir. Ainsi les alternatives localement adaptées et collectivement concertées étaient écartées au profit d'une seule vision techno-solutionniste, imposée par des politiques néolibérales inscrivant de force l’histoire de territoire régional dans le grand récit globalisé de la mondialisation.

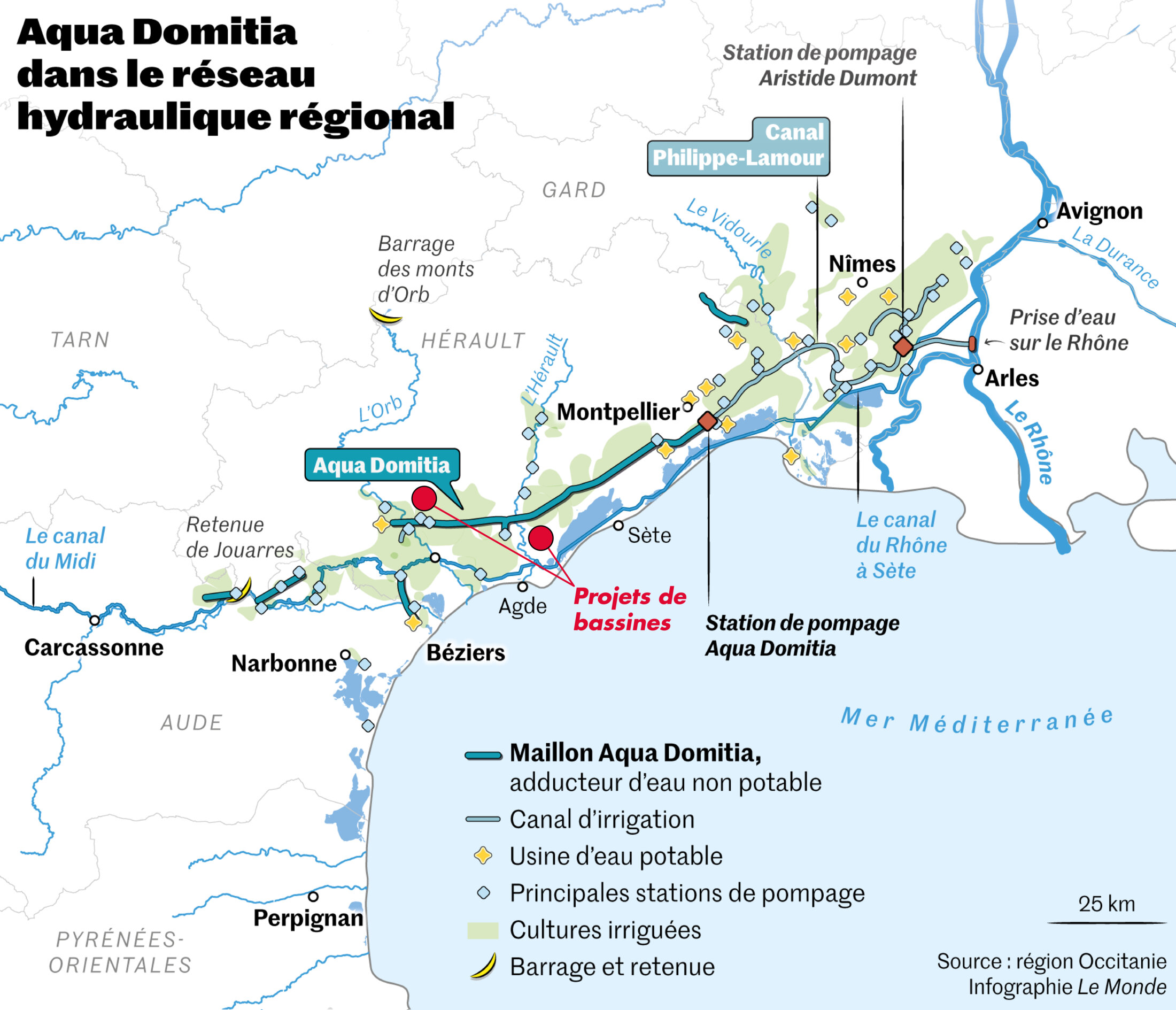

En Occitanie, la gestion hydraulique des élites avait suivi la tendance d’une marchandisation globale des ressources. Bien que les ingénieuses solutions managériales ne répondent pas à leurs propres promesses, tout en aggravant les problèmes écosystémiques à l’échelle planétaire, la Région Occitanie avait imposée la construction d’une conduite d’eau connectée au Rhône, enterrée entre Montpellier et Narbonne. Aqua Domitia devait répondre au développement démographique et à l’augmentation du tourisme dans un contexte d’aridification, en sécurisant les réseaux d'eau potable déjà existant, mais surtout en arrosant de nouveaux terroirs essentiellement viticoles, situés à proximité de la conduite.

Aqua Domitia achevée en 2022, c’est tout naturellement qu’en avril 2025, le Conseil Départemental de l’Hérault acta la construction de quatre méga bassines, pour entretenir la production viticole dans un contexte de baisse de consommation et d’exportation de vin à l’international. La mal-adaptation suivait son cours dans une folle inertie destructrice des écosystèmes et des liens sociaux.

Agrandissement : Illustration 1

.

oOo

- Bonjour les amis, bienvenus dans ce nouvel épisode de C’est Pas Sourcier, où l’on va parler d’Aqua Domitia, la conduite d’eau qui permettrait de remplir les bassines en Hérault, à partir du Rhône. Et oui nos projets de méga bassines entre Béziers et Montpellier s’inscrivent dans un cadre socio-historique plus large que ce que n’en disent les promoteurs. Plongeons dans le passé pour mieux saisir les logiques capitalistes industrielles, agricoles, marchandes et politiques qui façonnent les paysages occitans.

Les projets d’infrastructures hydrauliques de grandes ampleurs remontent à plusieurs siècles, avec l’ouverture du Canal du Midi en 1681 et celle du Canal du Rhône à Sète en 1806.

Agrandissement : Illustration 2

Aux prémisses de la révolution industrielle, transporter des marchandises étant chose faite, l’eau du Rhône pourrait également servir à irriguer les cultures à l’ouest de la Camargue. C’est en 1789 qu’un projet de canal allant du Rhône à Nîmes émergea, sans se concrétiser. Tout au long du 19ème siècle, des projets continuèrent à faire débat, mais sans être mis en œuvre, du fait d’incertitudes économiques et institutionnelles. Puis, l’idée de grand canal s'effaça des agendas politiques et économiques durant la première moitié du 20ème siècle. Vers 1950, le projet fut relancé par Philippe Lamour, un haut fonctionnaire convaincu des vertus de l’économie dirigée et fervent adepte de la planification de reconstruction de l’Europe, proposée par le plan Marshall. Au service du redressement de la France, après la guerre, Philippe Lamour fut secrétaire général de la Confédération Générale de l'Agriculture et participa à la création de la FNSEA.

Agrandissement : Illustration 3

En 1955, Philippe Lamour a fondé la Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, aujourd’hui appelée BRL, dans l’idée d’irriguer de vastes domaines dans le Gard. Lamour s’est lancé dans cette aventure suite à une mission d’études aux États-Unis, où il apprit les meilleures techniques de transfert d’eau inter-bassin, afin de maximiser les productions agricoles. N’est-ce pas la Petite Voix ?

Agrandissement : Illustration 4

- Tout à fait Jammy. Pour mesurer la volonté qu’avait Philippe Lamour d’aider son pays, voici une citation où il se disait « frappé de voir la contradiction qui existait entre une sécheresse qui faisait obstacle à la multiplicité des cultures, à l’essor de l’industrie et à l’aménagement touristique d’un littoral livré à la seule fréquentation des moustiques, alors que sur sa frontière orientale coulait le plus grand fleuve de France, dont les eaux allaient se perdre inutilement à la mer ».

- Tiens, c’est amusant de voir qu’en 1950, déjà les ingénieurs du remembrement s’inquiétaient que l’eau rebelle échappe à l’expansion naturelle du Capital. A propos de contradictions capitalistes, alors que la Guerre Froide s’installait entre les deux blocs, ce projet de canal s’apparentait à un laboratoire où seraient expérimentés des principes opposés. En même temps se mêleraient une planification hydraulique étatique digne des pays de l'Est, et en même temps s’établirait un libéralisme productiviste copiant le modèle agricole californien.

La Petite Voix poursuivit : « Cette contradiction représente bien l’ambivalence du personnage. Lamour a côtoyé aussi bien des personnes issues de la gauche que de la droite, mais pour un « radical socialiste » dans l’entre deux guerres, il a surtout défilé à droite, notamment en devenant secrétaire du Parti Fasciste Révolutionnaire, un organisme collaborationniste pendant la Seconde Guerre Mondiale, proche des idées de l’Italie fasciste. Mais dis-moi Jammy, avec un tel personnage, socialiste mais raciste, on a là un parfait engrenage versatile adapté aux complexes rouages du contexte politique d’après guerre, et il y a du y avoir des oppositions au projet de canal à l’époque ?

- Ah ça il y en a eu des critiques, qui éclairent le présent pour mieux anticiper l’avenir. Premièrement, la Commission de Modernisation et d'Équipement de la Région Bas-Rhône-Languedoc, créée en 1951 par le Commissariat au Plan, a été critiqué pour son dirigisme. Notamment parce que 19 des 22 membres nommés à sa tête étaient des fonctionnaires et des représentants de compagnies. Niveau représentativité démocratique, on a vu mieux, même si aujourd’hui rien n’a changé, non non, on connaît la chanson. Deuxièmement, le projet de canal était considéré comme surdimensionné. Pour les opposants, jamais les trois quarts des surfaces équipées pour l’irrigation n'utiliseraient l'eau du Rhône. Et troisièmement, ils critiquaient le fait que cet investissement permette à une minorité d’irrigants privés un accès à des équipements subventionnés par les pouvoirs publics.

- Précisons que dans les années 50, les ouvriers viticoles étaient regroupés autour de puissants syndicats et de forces politiques d’orientation communiste, et qu’ils s’opposaient aux libéraux, désireux d’implanter le modèle capitaliste agricole états-uniens en France. C’est dans ce contexte, où les libéraux voulaient remplacer les vignes par d’autres cultures nécessitant d’être irriguées, qu’un groupe de viticulteurs demanda une contre-étude et une commission parlementaire pour contrer ce « projet chimérique de Californie Française ».

- Tout à fait la Petite Voix. Philippe Lamour a poursuivi des tendances politiques qui faisaient déjà débat au début du 20ème siècle. Mais remontons un peu plus en aval dans le temps, quand entre 1847 et 1901, Aristide Dumont, ingénieur des Ponts et Chaussées, avait cherché à convaincre tous les régimes politiques de construire un canal Rhône-Languedoc. Et ces arguments résonnent étonnamment avec ceux d’aujourd’hui. En 1901, alors que des tensions s’exacerbaient entre ouvriers viticoles d’obédience socialo-communiste et un État colonialiste qui importait massivement des vins d'Algérie pour couper les vins métropolitains médiocres, ce qui induisit une surproduction aboutissant à la crise viticole de 1907, Dumont déclara : « la monoculture, voilà l'ennemi ». Et dans la continuité, pour Lamour : « c'est l'eau qu'il faudra amener artificiellement sur les territoires où devra s'opérer la reconversion agricole » (1). La lutte capitaliste contre le « Midi Rouge » a prôné la diversification des cultures pendant une grande partie du 20ème siècle.

- Alors qu’aujourd’hui ce sont les opposants de gauche aux bassines qui veulent diversifier les cultures. C’est amusant comment l’Histoire s’écrit en se répétant par inversion de revendications, avec des tenants et aboutissements idéologiques diamétralement opposés.

- Et les puissants ne sont pas à une contradiction près. Au début du 20ème siècle, l’État exigeait de « faire pisser la vigne » pour augmenter la production de vin, suite à la crise du phylloxéra qui a ravagé les vignobles français durant la seconde moitié du 19ème siècle (2). En 2025, le Conseil Départemental de l’Hérault expliquait que c’en est « fini de faire pisser la vigne », et qu’il faut diversifier les cultures, mais c’est là toute leur hypocrisie. Leurs discours dissonants visent à maintenir la surproduction de vin en faisant croire à une diversification des cultures. Mais on sait que la tendance est plutôt au remplacement des terres agricoles par des zones industrielles ou urbaines, ou à l’agrandissement d’exploitations agricoles qui rachètent des terrains dotés de système d’irrigation, avec de moins en moins de paysans. Les bassines ne serviraient pas une politique de diversification des cultures, ni même aiderait le monde agricole, mais bien le subventionnement public d’accès à une eau privée, pour irriguer des vignobles privilégiés autant et aussi longtemps que possible, au détriment des autres exploitants et du contribuable.

- C’est l’objectif d’Aqua Domitia, qu’il faut bien rentabiliser. Notamment en hiver, quand le réseau est peu utilisé, à hauteur de 15 %.

- Et c’est là que L’Histoire éclaire l’aberration économique de ces gigantesques projets hydrauliques. 50 ans après sa création, le canal Philippe Lamour cherchait encore sa clientèle agricole. En 2008, 75 % des surfaces équipées n'avaient pas de contrat d'arrosage ou étaient abandonnées. Exactement ce qu’avaient annoncé les détracteurs du canal du Rhône en 1952 (2).

- Aqua Domitia est le prolongement de cette fuite en avant vers plus d’irrigation. Et ce au nom de la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du Languedoc, dont les métropoles s’étendent dans une urbanisation folle. Mais dis-moi Jammy, comment ça s’organise la construction d’un tuyau aussi grand ?

- C’est toute une histoire. Depuis le début des années 2000, l’Union Européenne souhaite créer des solidarités inter-régionales aux frontières des pays, via des infrastructures gazières, ferroviaires, électriques ou hydrauliques. C’est là qu’émergea l’idée de construire un réseau d’eau qui irait du Rhône jusqu’à la Catalogne, pour irriguer et abreuver Barcelone et ses environs. Mais en 2009, plusieurs facteurs menèrent à l’abandon du projet. La ville de Barcelone opta pour une usine de dessalement d'eau de mer, tandis que les agriculteurs espagnols ne voulaient pas dépendre d’une eau dont les Français tiendraient les vannes, et dans le même temps les agriculteurs français refusaient d’irriguer la concurrence, ou tout simplement de transférer notre précieuse eau vers d’autres contrées.

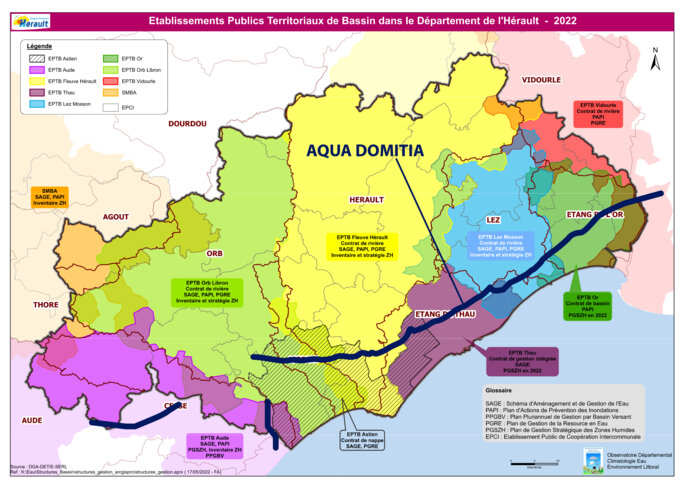

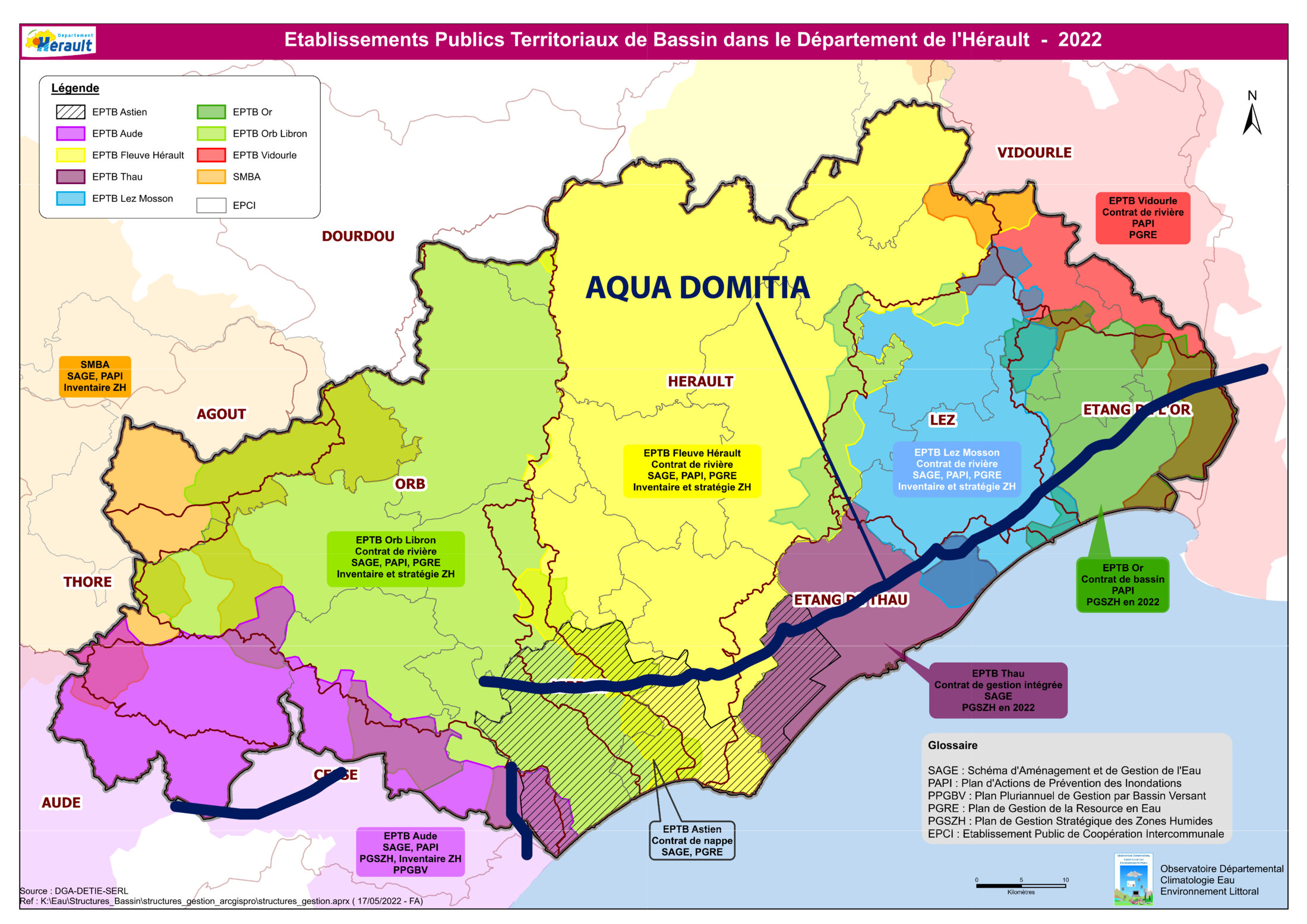

- Au final, Aqua Domitia s’étendra de Montpellier jusqu’à Narbonne, en traversant de nombreux bassins versants. A ce propos, lors des concertations, Aqua Domitia était présenté comme un projet innovant et conforme au développement durable et au cadre général des politiques publiques de l'eau, en particulier la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Il va nous falloir faire un petit point technique pour comprendre les problématiques en jeu. A toi la Petite Voix !

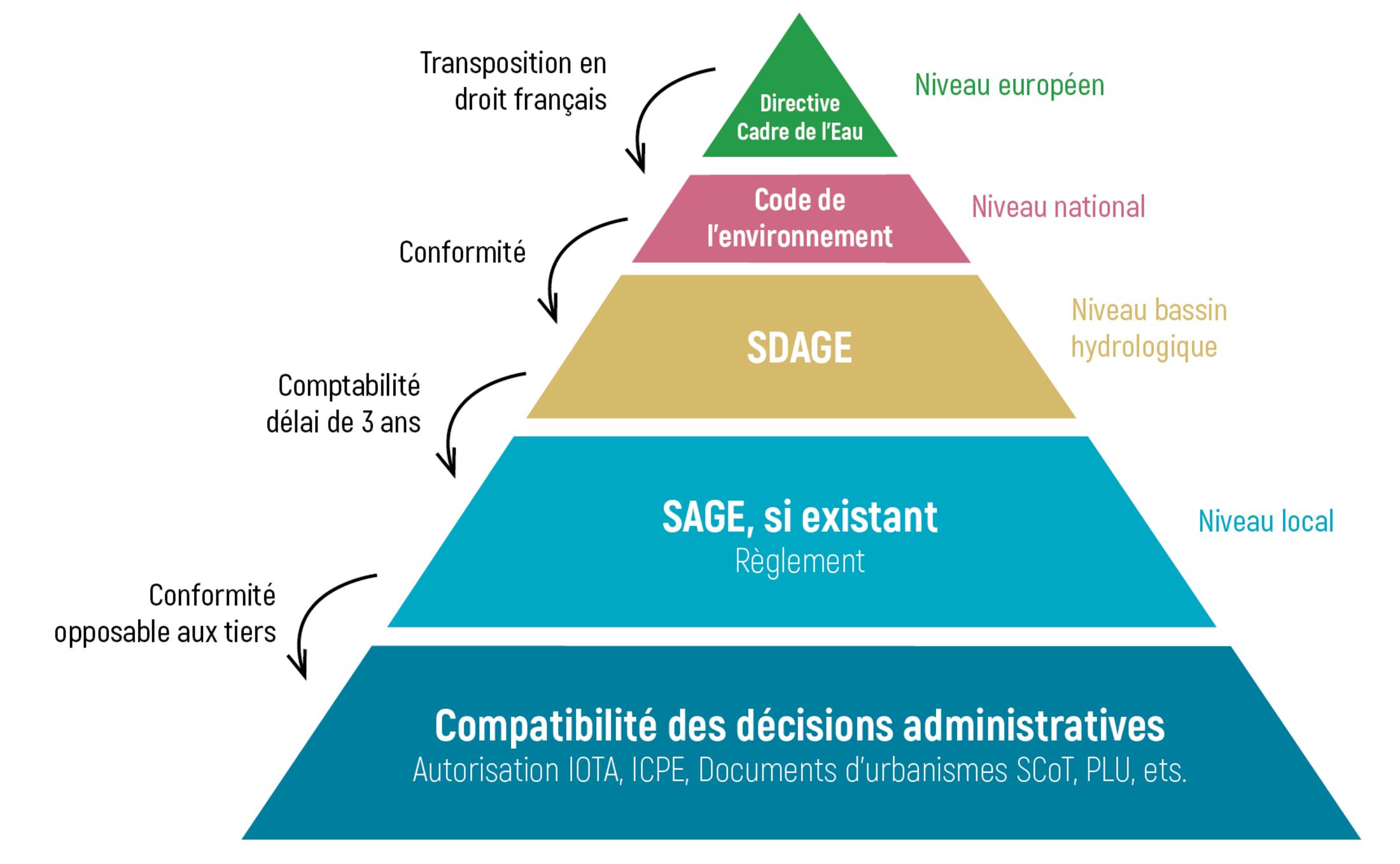

- Du niveau européen au niveau local, les instances de l’eau sont un mille feuilles administratifs imbuvable, mais pour faire simple, au niveau local, chaque bassin versant suit un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), censé décider démocratiquement des aménagements et orientations des masses d’eau. Le SAGE est basé sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui, à l’échelon supérieur des grands bassins hydrographiques, est un outil de planification visant à assurer la gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques.

Agrandissement : Illustration 5

Ces organismes, où sont représentés tous les acteurs de l’eau, sont basés sur trois piliers que sont l’environnement, l’efficience et l’équité. Mais étant donné qu’Aqua Domitia traverse plusieurs départements, gérer l’eau par bassin versant ne va plus de soi. C’est la porte ouverte à toutes sortes de magouilles dans les instances de l’eau pour capter la ressource, pérenniser des baronnies avec des acteurs locaux ayant plusieurs casquettes dans les réunions, par exemple un maire d’une collectivité en même temps agriculteurs affilié à la FNSEA, ce qui influence le nombre de voix lors de prise de décision. Vous avez dit conflits d’intérêts ?

Agrandissement : Illustration 6

- Effectivement, sur ces territoires cohabitent de nombreux organismes aux intérêts divergents. On retrouve à la fois des mécanismes de contrat fournisseur-client comme BRL, majoritairement détenu par la Région Occitanie, des mécanismes de régulation au sein des SAGE qui dépendent des SDAGE, on retrouve également des services déconcentrés de l’État, comme l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et dans les Commissions Locales de l’Eau (CLE), sont inéquitablement représentées des associations syndicales, des associations de consommateurs, des ONG et autres groupes d’intérêt, dont les puissants groupes privés de l’eau. Et l’on constate que la somme de ces rapports de pouvoir inégaux tendent à perpétuer le business modèle agro-industriel, en connaissance de cause des crises agricoles, sanitaires et climatiques.

- Ajoutons que toutes ces contradictions structurelles se retrouvent parfaitement incarnées dans le Schéma Irrigation 2018-2030 de l’Hérault, qui a introduit les projets de 22 bassines au départ, tout en expliquant avec pédagogie qu’il fallait diversifier les cultures et régénérer les milieux.

- D’évidence Aqua Domitia a mobilisé plus de 220 millions d’euros publics, qui auraient pu être utilisés pour des projets alternatifs, véritablement concertés et techniquement adaptés aux particularités locales. Aussi, aujourd’hui à peine terminé, l’entretien du réseau va bénéficier de 100 millions d’euros sur dix ans. Et le plus fou, c’est que même si les précédents investissements n’ont pas porté leur fruit, comme les élites sont pris dans des logiques qui les contraignent à investir dans toujours plus de techno-solutionnisme, il est prévu un dédoublement d’Aqua Domitia, en plus d’une extension jusqu’à Perpignan, pour plus de 500 millions d'euros d’ici 2032. Entraver la région de la sorte était la meilleure façon de créer de la compétition autour d’une ressource momentanément abondante, tout en créant des dépendances entre bassin, dont les conséquences se répercuteront au long des siècles à venir.

- Pour bien comprendre en quoi Aqua Domitia a scellé le sort d’alternatives portées par la Région, comme l’hydrologie régénérative associée à l’agroécologie, à l’origine du projet, il y a eu un bilan prospectif nommé Aqua 2020, qui a réunit les acteurs techniques et les services spécialisés des conseils généraux et départementaux. Il s'agissait de dresser un état des lieux des ressources aquatiques, tout en s'intéressant essentiellement aux futurs besoins d'une région en progression démographique et sujette à des changements climatiques. Mais l’étude montra la stagnation, voire la régression de l’irrigation, tout en pointant un accroissement des prélèvements illégaux. Au grand dam des élites, les surfaces arrosées se réduisaient, tandis que les agriculteurs utilisaient moins d'eau sur chaque hectare, du fait d’une diminution croissante du nombre d’exploitation. Mais dans la tête des élites, point besoin d’un bilan hydrique entre ressources globales par bassin et par zone aux conditions pédoclimatiques spécifiques, selon les usages de chacun. Leur calcul fut simple, en ne considérant que ce qui les arrangeait. Dans la région, les besoins en eau de l’agriculture nécessitaient 300 millions de m3 et également 300 millions pour l’eau potable, mais du fait de l'expansion urbaine et de la croissance démographique, il manquerait 64 millions de m3 pour l’agriculture (2).

- Un manque justifiant Aqua Domitia.

- Hé oui. Mais du fait que les besoins agricoles en eau diminuaient, il faudrait nécessairement irriguer de nouvelles surfaces pour que le projet tienne économiquement. Sauf qu’à aucun moment ces 600 millions de m3 consommés, 300 m3 pour l’agriculture et 300 m3 pour l’eau potable, n’ont été mis en perspective avec les quelques 15 à 20 milliards de m3 d’eau de pluie qui tombent annuellement sur les quatre départements méditerranéens, ainsi que les 5 à 7 milliards de m3 qui s'écoulent en surface dans le réseau hydrographique naturel. De l’eau il y en a, mais le problème actuel c’est que cette eau tombe de manière irrégulière, notamment en été, quand il pleut beaucoup d’un coup, entre de longues périodes sans précipitation. Qui plus est la majorité de cette eau de surface s’écoule dans des milieux karstiques, dont les interactions globales sont difficilement cartographiables.

- Et nous n’oublions pas que les formes d’agriculture mises en place depuis des décennies font en sorte de drainer l’eau pour l’évacuer la plus rapidement à la mer. Alors qu’on a là un vecteur d’action considérable pour ralentir et retenir l’écoulement des eaux, en plus de régénérer les sols appauvris, avec des cultures diversifiées.

- Exactement ! Mais au niveau géographique, la conduite a coupé le territoire en deux, en séparant les contreforts des Cévennes du littoral. Les solutions apportées par Aqua Domitia ont enterré les réflexions pour capter l’eau s’écoulant du Larzac et des Cévennes, qui sont les châteaux d’eau du Languedoc-Roussillon. Pour expliquer plus politiquement les enjeux de transfert d’eau inter-bassin, il faut se demander qui intervient dans les arbitrages sur les décisions, et avec quelle orientation. Niveau équité, qui décide du partage des eaux et notamment la part agricole ? Et niveau protection des milieux, qui décide de sacrifier ou protéger telles zones, en prenant en compte l’aspect systémique des interactions entre différents écosystèmes. Quand on sait que les instances de l’eau sont noyautées par la FNSEA, les Chambres d’Agriculture et les groupes privés qui dictent leurs lois à l’État, aux régions et aux collectivités, on comprend que les trois piliers censés protéger l’environnement ne sont absolument pas respectés, en faveur d’intérêts économiques privés. Mais alors comment faire Jammy ?

- Il paraît nécessaire d’aménager localement les territoires tout en changeant nos pratiques agricoles dans des articulations locales-globales, notamment en instaurant des filières agricoles dont les cultures seraient adaptées aux conditions climatiques des décennies à venir. Par ailleurs, il faudrait gérer l’eau par bassin versant, afin de ne pas rendre les uns dépendants des autres, mais au mieux composer avec les ressources présentes ici et maintenant, en retenant et ralentissant l’eau, en plus de restaurer des zones humides. Ce qui n’empêche pas des solidarités entre territoires évidemment. Question d’harmonie avec la nature et d’entraide mutualisée en préservant et partageant équitablement les ressources communes. Mais cela fera l’objet d’une prochaine émission. Pour conclure, voyons maintenant un dernier point de taille à propos d’Aqua Domitia, ou comment l’aspect systémique des problématiques politiques, socio-économiques et environnementales a été évacué pour faciliter une gestion de l’eau semi-privée, favorable au plus offrant.

- Hé oui Jammy, les alternatives au transfert d’eau inter-bassin ont été évacuées en fixant l’attention sur deux principales zones économiquement avantageuses : la plaine viticole et le littoral touristique. Les Hauts de l’Hérault ont été délaissé, avec aujourd’hui de plus en plus de communes qui se retrouvent sans eau potable en été, voire toute l’année (3). Mais dis-moi Jammy, il y a du aussi y avoir des oppositions à Aqua Domitia nan ?

- Il y en a eu oui, comme pour le canal Philippe Lamour dans les années 50. Sauf que les concertations publiques en 2011 ont servi à justifier le projet. Une belle imposture démocratique. Les promoteurs et détracteurs d’Aqua Domitia ont demandé à ce que toutes les alternatives soient étudiées, mais pour le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, Aqua Domitia demeurait l’unique solution. Il faut quand même préciser que le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon a reçu de l'État en 2009 le contrôle de la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc (BRL), et que si les élites semblaient subir le processus du débat public, nos pontes experts en communication et manipulation de l’opinion publique ont su expliquer avec pédagogie aux détracteurs qu’ils faisaient fausse route, tout en les méprisant cordialement.

- Ce passage en force ressemble au soit disant processus démocratique des premières concertations publiques des projets de bassines en Hérault, qui se sont tenues à l’été 2023 et 2024. Idem lors des comités non publics, où le Conseil Départemental a considéré que les questions et arguments critiques formulés dans les débats publics étaient marginaux. En prônant le débat, ils ont simplement recueilli l’avis des citoyennes et citoyens pour mieux ficeler leur propagande, en retournant à leur avantage les arguments contraires dans une redoutable communication.

- C’est triste d’en arriver là, mais ça motive les opposants à lutter d’autant plus contre le Département et la Chambre d’Agriculture, affiliée à la FNSEA. Ils nous mènent droit dans le mur, mais nous ne les laisseront pas faire plus longtemps !

- La suite de la lutte nous dira jusqu’où ira la résistance...

.

oOo

Aqua Domitia s’était imposée comme tant d’autres projets capitalistes au profit de l’agro-industrie, de l’urbanisation irréfléchie, du tourisme de masse et des vendeurs d’eau, protégés par l’État, en privilégiant les grands groupes qui remplissaient des bouteilles en plastique vendues plus chères que l’eau gérer publiquement. Une corruption totale, bien que n’importe où d’où provenait l’eau, elle était aujourd’hui inévitablement polluée aux pesticides et à leurs métabolites éternels, les PFAS. Et le vin ne faisait pas exception.

Si la question de l’accroissement des températures était primordiale dans un monde qui semblerait atteindre +4°C en moyenne d’ici la fin du siècle, le sujet des pollutions chimiques, médiatiquement mis de côté depuis des années, avait d’autant plus de quoi inquiéter au vu des effets toxiques sur la santé des humains et de tous les vivants, avec une diminution drastique d’espèces en souffrance. Et qui plus est une intersexualité dans les milieux, menant à une majorité de femelles ou de mâles selon les espèces, avec des répercutions sur toute les chaînes de biodiversité concernées. Au centre de cet édifice mortifère, les bassines participaient à cette intoxication généralisée, que ça soit avec la production de maïs, de céréales, de semences ou de raisin, qui consommaient énormément d’intrants de synthèses.

Bien que les pénuries d’eau s’accentuaient, à leur échelle, les bassines participaient à favoriser la croissance du secteur de l’eau dans tous les domaines. Pour cela, les pouvoirs publics n’hésitaient pas à mentir sur les besoins en eau, ou déniaient les recommandations scientifiques, avec l’ambition de créer de la demande en générant de l’offre, via une ressource non durable. Mais également à verdir leurs décisions en enrobant leurs pratiques d’arguments fallacieux, infantilisants et culpabilisants, qui désinformaient le grand public.

Les élites s’accommodaient d’une superposition structurelle des instances de gestion et de régulation de l’eau qui manquaient de transparence et pérennisaient les conflits d’intérêts. De ces conflits entre petits pouvoirs, bêtise et incompétences aux conséquences mortelles, découlait une insécurité de l’accès à l’eau pour les tous acteurs, ainsi qu’une aridification qui prenait de plus en plus d’ampleur. Ces tensions faisaient peur aux pouvoirs publics, qui en réaction déniaient toute alternative, même scientifiquement prouvée et urgemment proposée par les experts, tandis que les acteurs privés se frottaient les mains en corrompant les collectivités jusqu’au plus haut sommet de l’État. État prêt à réprimer d’une violence légitimée par des « intérêts majeurs » toute opposition concrète. Ce qui ne faisait qu’accentuer les tensions entre le peuple et les autorités, tandis que le réchauffement climatique s’accélérait en exacerbant le tout.

Face à ses problématiques apparemment insolutionnables, plutôt que d’envenimer une situation institutionnelle aux prises de décision vérolées, comment établir des parlements de l’eau locaux qui permettraient de gérer la ressource plus démocratiquement, en impliquant vraiment tous les acteurs concertés à parts égales, avec une répartition des voix équitable. C’est ce que les citoyens voulaient et c’est ce qu’ils co-construisaient, avec tant d’autres actions qui convergeaient pour lutter contre la folie des puissants.

No bassaran !

.

Stan Mina

.

https://www.youtube.com/watch?v=Xgavbsf5z7w

.

Sources :

(1) https://journals.openedition.org/tem/2778

(2) https://www.youtube.com/watch?v=OebCa7duDdY

(3) https://www.francetvinfo.fr/france/occitanie/herault/herault-les-communes-sans-eau-appellent-a-l-aide_6307239.html

https://www.midilibre.fr/2023/12/30/soit-on-agit-soit-on-meurt-de-soif-lequation-est-simple-lappel-a-laide-de-la-maire-de-courniou-dans-lherault-11669950.php