Agrandissement : Illustration 1

Premier dimanche du mois de janvier 2025 et dernier jour pour visiter l'expo-événement de l'année 2024 à Toulouse.

La queue s'allonge dans le cloître des Jacobins pour voir -ou revoir- une très paradoxale démonstration présentée comme résolument « scientifique » : les "cathares" ne seraient rien d'autres qu'une légende... mais ils font toujours recette. Plus de 210.000 visiteurs se sont pressés depuis le mois d'avril pour visiter la double exposition concoctée par Laure Barthet, la nouvelle jeune patronne du musée Saint-Raymond. "Un plébiscite", selon la ville de Toulouse.

La bonbonnière qui fait office de musée archéologique face à la basilique romane Saint-Sernin a été ouverte "pour désengorger le musée des Augustins", selon Laure Barthet. Les murs n'étant pas extensibles, la conservatrice trentenaire arrivée de Narbonne il y a trois ans n'a pas hésité à annexer derechef l'ancien réfectoire gothique des moines dominicains, à deux pas de l'actuel lycée Fermat.

Il fallait bien ça pour présenter la nouvelle manière, fort cavalière, de présenter l'épisode historique de la Croisade menée par Simon de Monfort. Ce mauvais feuilleton finira, les Toulousains l'ont appris en lisant les livres que Dominique Baudis avait consacré depuis le Capitole à ses lointains prédécesseurs, par le rattachement humiliant des possessions de la dynastie raimondine des comtes de Toulouse à la couronne du roy de France.

Cour des règlements de com(p)tes

En deux mots, la thèse exposée se résume à expliquer que la présence de sujets jugés « hérétiques » par l'église catholique, apostolique et romaine, ne fut qu'un prétexte pour annexer l'actuelle région Occitanie face aux prétentions territoriales des perfides anglais sur l'Aquitaine. C'était aussi l'idée développée par l'ancien maire de la ville rose.

Là ou le bat blesse, c'est que la sainte Inquisition confiée par la papauté à l'ordre des frères prêcheurs fondée par Dominique de Guzman, canonisé à Rome sous le nom de saint Dominique, passe crème à la trappe du récit. Au point de paraître minimiser et relativiser les atrocités commises au nom de la religion contre de vrais-faux hérétiques, ce qui choque quelques visiteurs affranchis.

Les 230 « parfaits » brûlés au pied du château de Montégur après 11 mois de siège en refusant d'abjurer leur foi en 1244 ? « On n'est pas sûr », répond lapidairement le guide à une visiteuse un peu trop curieuse. Le sac de Béziers en 1209 ? Le chiffre des victimes présumées (20.000 pour une population estimée à 14.000 habitants) serait notoirement exagéré et la fameuse petite phrase attribuée au légat du pape (« Tuez les tous, Dieux reconnaîtra les siens ») totalement apocryphe.

En vérité, les populations persécutées ne se seraient jamais réclamées « cathares », un mot inventé bien plus tard par un moine copiste allemand. Il n'y aurait même pas eu un clergé et une église « parallèle », assure l'expo toulousaine.

Prolongation d'une expo à l'université de Montpellier

La thèse n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été exposée en 2018 dans une exposition organisée à Montpellier par Alessia Trivelonne, maître de conférence au centre d'études médiévales de l'université Paul Valéry. Les huit posters préparés par les étudiants de cette historienne médiéviste ont ensuite été exposés à Nîmes et Béziers. Ils ont tourné jusqu'en 2023 sur quelques campus à Lyon, Paris ou Rennes et jusqu'en Allemagne. A l'époque, le sujet avait fait un peu de bruit à Toulouse, mais aussi dans l'Aude, département qui s'est autoproclamé « terre cathare » pour assurer sa promotion touristique et commerciale.

Michel Roquebert, ancien journaliste de La Dépêche qui avait connu un grand succès éditorial avec sa série de livres consacrés à ses chers « Bons Hommes » et leurs « citadelles du vertige » à l'orée des années 60, avait bien tenté de répliquer à cette relecture de l'histoire que certains « catharistes » jugent à la limite du révisionnisme.

Las, Roquebert est décédé à 91 ans à Montpellier en 2020. Son dernier bouquin, publié à titre posthume d'après ses notes complétées par un jeune journaliste de Pyrénées Magazine, ne figure plus parmi les best-sellers. Son « encyclopédie d'une résistance occitane », éditée par la maison Privat en avril dernier, n'est même pas vendu à la sortie des musées toulousains. Seuls quelques exemplaires de son « Epopée cathare » en quatre volumes sont présentés dans une édition de poche, bien cachés derrière les « goodies » et autres babioles pour les touristes de passage. Aucun bouquin de Baudis aux Jacobins ou au musée Saint-Raymond. Le catharisme serait-il passé de mode ?

Au nom de la crosse

Quelques exemplaires des fameux cahiers de Fanjeaux, jadis édités chez Privat, figurent tout de même dans un recoin de l'entrée du musée dirigé par Anne Barthet. Surtout le n°55, qui reprend le colloque orchestré en 2019 par Jean-Louis Biget pour remettre en question le « catharisme ». Décédé en mars 2024, l'historien lyonnais est le véritable maître à penser de la double-exposition de Toulouse.

L'universitaire avait repris en main dès les années 90 le colloque annuel organisé pour une poignée de spécialistes dans le petit village perché de l'Aude par les Dominicains et l'institut catholique de Toulouse, avec le concours de quelques médiévistes de l'université du Mirail et les collègues d'Anne Trivelonne au centre d'études médiévales de Montpellier.

Jean-Louis Biget est aussi l'historien qui a veillé au classement à l'Unesco de la « cité épiscopale » d'Albi et sa curieuse cathédrale-forteresse en briques. Ce n'est donc pas un hasard si l'employé de la ville qui assure la dernière visite guidée aux Jacobins explique benoîtement que les pseudos hérétiques ont été montrés du doigt aux croisés par le comte de Toulouse lui-même, qui les désignaient comme des « Albigeois ». Le seigneur de Toulouse aurait ainsi voulu détourner la foudre du Pape et les guerriers venus du nord vers les sujets et les terres de la famille Trencavel, son encombrant voisin de Carcassonne.

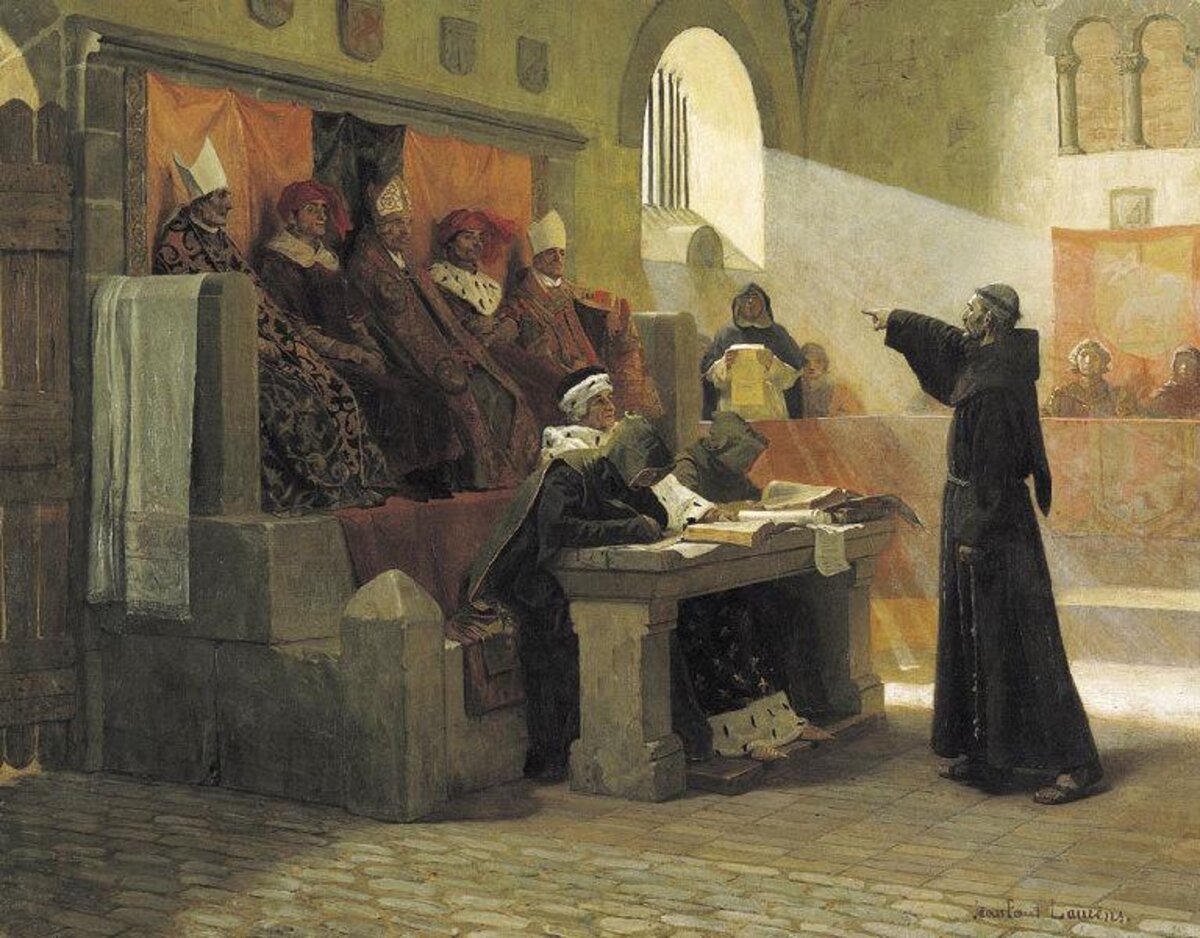

La visite aux Jacobins ne fait que mentionner au passage « l'Agitateur du Languedoc », fameux tableau de Jean-Paul Laurens ordinairement exposé au musée des Augustines, fermé pour travaux depuis de longues années. Le peintre, qui a aussi réalisé des fresques monumentales au Capitole célébrant la mort de Simon de Monfort durant le siège de Toulouse, a représenté Bernard Délicieux face aux inquisiteurs.

Le destin hors du commun de ce prédicateur franciscain originaire de Montpellier qui a osé tenir tête aux excès de ses coreligionnaires dominicains a inspiré Umberto Ecco pour le Nom de la Rose en 1980. Quarante ans plus tard, plus question de se plonger dans les heures sombres de ce polar historique dans la ville rose. L'heure est à la réconciliation nationale et à la crainte de nouvelles guerres de religions.

Le virus de la théologie de la Libération

La réhabilitation des victimes, désormais présentées comme une secte minoritaire inoffensive, passe aussi par un coup d'éponge sur le douloureux souvenir des bourreaux. L'ordre des Frères Prêcheurs fondé à Toulouse par Saint-Dominique a refermé son examen de conscience, ouvert dans les années 60 sous l'influence de Jean Duvernoy. Cet historien amateur, élu mainteneur de l'académie des Jeux Floraux, fut le premier à exhumer les registres de l'Inquisition des archives du Vatican. Pilier des Cahiers de Fanjeaux, ce distingué juriste a permis à l'historien Emmanuel Le Roy Ladurie de rédiger son fameux Montaillou, village occitan. Introuvable aux Jacobins comme au musée Saint-Raymond. On ne va quand même pas prendre le risque de voir resurgir le virus de la théologie de la Libération en Occitanie !

Le spectaculaire geste de contrition de Mgr Eychenne, évêque de Pamiers qui avait osé demandé pardon en octobre 2016 à Montségur pour « le sort extrêmement cruel de ces croyants qu'on a coutume d'appeler cathares », restera sans lendemain. "A quand le pardon de l’évêque pour le massacre des peaux-rouges ou encore la destruction de Jérusalem par Titus ", s'indigne un site ultra-catho ? Le prélat ariégeois a été muté dans les Alpes et les Dominicains de Toulouse ne sont pas disposés à suivre son exemple.

Son acte de contrition demeure un geste isolé qui n'engage pas Rome. Il aurait agit sous l'influence de quelques libre-penseurs voltairiens, francs-maçons anti-cléricaux, pasteurs protestants revanchards, régionalistes occitans séditieux et dangereux communistes embusqués, murmurent sous leur robes de bure les érudits du couvent de Rangueil et de l'Institut Catholique de Toulouse. Bien trop rouges pour une histoire à l'eau de rose de la ville et sa région.