Ce qui est public, ce qui est privé est un sujet passionnant. Un vrai sujet de philosophie. Hannah Arendt consacre le chapitre II de Condition de l'homme moderne au sujet (préface de Ricoeur dans l'édition Pocket). Elle montre comment cela évolue avec le temps, comment ce qui est privé (par exemple le travail) peut devenir par excellence le public. Les domaines bougent, changent de contenu. Ce qui est valorisé dans l'Antiquité (le public) l'est moins à l'époque moderne. Alors que public et privé sont séparés par un abîme dans l'antiquité, « dans le monde moderne les deux domaines se recouvrent constamment comme des vagues dans le flot incessant de la vie ». Elle met en évidence l'apparition du social, qui n'est ni le public, ni le privé, et aussi un peu des deux. Elle montre l'apparition de la catégorie de l'intime. Un intime qu'il faut parfois protéger du public (pour elle l'amour disparaît dans le public), mais qui peut être aussi le lieu de la domination, pour les esclaves et les femmes, et cela fait penser à la revendication des féministes : « le privé est politique ». Elle souligne « que le peu qui nous reste de strictement privé dans notre civilisation se rapporte aux « besoins », au sens original qu'entraîne le fait d'avoir un corps ». Elle montre la complexité paradoxale du religieux dans le public. D'un côté, la communauté chrétienne, calquée selon elle sur un fonctionnement de famille l'empêche d'instaurer un domaine public ; de l'autre le principe de charité qui en naît est le seul principe qui dans l'Histoire arriverait à maintenir la cohésion d'une collectivité surtout dans la société de masse « dont les membres ne s'intéressent plus au monde commun par lequel ils ne se sentaient plus reliés ou séparés ».

On va donc trop vite en besogne quand on met des signes d'égalité entre, d'un côté public et politique, et de l'autre privé, intime, et non-politique.

Et la laïcité dans tout ça ? Et la religion ? Publique, privée ou intime ? (pour le politique, ce sera l'objet d'un billet ultérieur). Philosophiquement et dans nos vécus, sans doute tout ça à la fois, et c'est sans doute pour cela que le sujet nous rend à ce point nerveux. Peut-être aussi parce qu'il croise aussi cette réalité étrange de ce privé des autres qui nous atteint dans le public (on parle parfois d' « extime », l'intime publicisé à l'extérieur), sans qu'on n'ait rien demandé : merci de parler moins fort dans votre portable, je ne veux pas tout savoir ! Ce serait bien plus confortable si tout était rangé dans des boites étanches, mais serait-ce toujours aussi vivant ?

La loi de 1905 n'est pas un texte de philosophie. Il parle néanmoins de cela.

Dans toute la loi, on trouve une et une seule – mais symboliquement de taille – interdiction de l'expression religieuse dans l'espace public : « Il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelques emplacements public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » (article 28). Dans les commentaires du premier billet, un internaute a donné un exemple de l'actualité de cet article : élever une statue de Jean-Paul II dans l'espace public est-il contraire à cet article 28 ? En va-t-il de même pour l'attribution du nom du même personnage à la place devant la cathédrale catholique romaine de Notre Dame à Paris ? Est-ce « un signe ou un emblème religieux » ou l'hommage à une personnalité, dont on peut discuter les mérites lui valant un tel honneur ? Pour les commentateurs qui vont encore me chercher des poux, je précise que j'étais des manifestants opposés à cette dédicace à Paris, et j'aurais manifesté pareil si cela avait été en l'honneur de Georges Bush ou Billy Graham...

Cela fait-il pour autant, dans la loi de 1905, de la religion une affaire privée ? Rien n'est dit sur la prière le soir, chez soi ou même des célébrations dans des maisons privées. Mais en revanche, l'article 25 précise que « les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à dispositions sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public ». Et c'est ce qui autorise les Renseignements généraux à assister aux prêches musulmans – ou aux miens ! - pour veiller à ce qu'il ne s'y dise rien de méchamment terroriste... Et c'est bien parce que c'est public, et non privé, que, selon l'article 34, un ministre du culte qui dans ce cadre aurait « outragé ou diffamé un citoyen chargé du service public » ou aurait « publiquement » prononcé un discours ou affiché ou distribué un texte contenant une « provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer des citoyens contre les autres », risque deux ans de prison. Enfin, c'était le sujet du premier billet, l'article 27 règle (et donc n'interdit pas) « les célébrations, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ».

A ce que je comprends de la loi, le caractère public est à la fois déclaré par le seul fait que le culte se tient « dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à dispositions sont publiques » et par ailleurs parce que, comme pour tout délit lié à l'expression publique, il est tenu devant un certain nombre de personnes. Il y a une partie de la religion qui est une activité publique, et celle-là est comme toute activité publique encadrée, voire restreinte par la loi.

Mais ce que la loi contraint, la loi le garantit également. Nous l'avons vu dans le premier billet : la liberté d'expression, qui est toujours publique, est garantie par tous les grands textes fondamentaux. J'avais cité la Constitution de 1789, on pourrait citer toutes les suivantes, et un internaute a cité la Charte européenne des droits fondamentaux qui est encore plus explicite : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. »

Si la religion a une part de privé, ou d'intime, elle a aussi une part de public, public de fait (devant plusieurs personnes), public par la loi (les cultes dans les lieux prévus pour ça sont publics), public de droit comme liberté d'expression...

Avis à ceux qui voudraient que les choses se réduisent à un très binaire public/privé, la laïcité, la loi de la République et le droit européen sont bien plus riches que ça... Vive la quatrième dimension !

Citation : « Le privé est politique » (Slogan féministe).

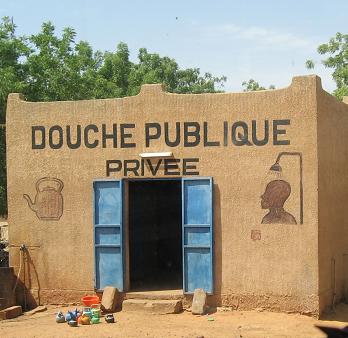

Image : Dogondoutchi, au Niger… Constatant le succès des “douches publiques” construites avec l’appui de la coopération décentralisée, un particulier (”privé”) a construit cette douche publique sur fonds propres. Une photo de Julien Gabert à découvrir sur le site de Projection, réseau de jeunes professionnels sur l’accès à l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets dans les villes de pays en développement : http://www.reseauprojection.org/