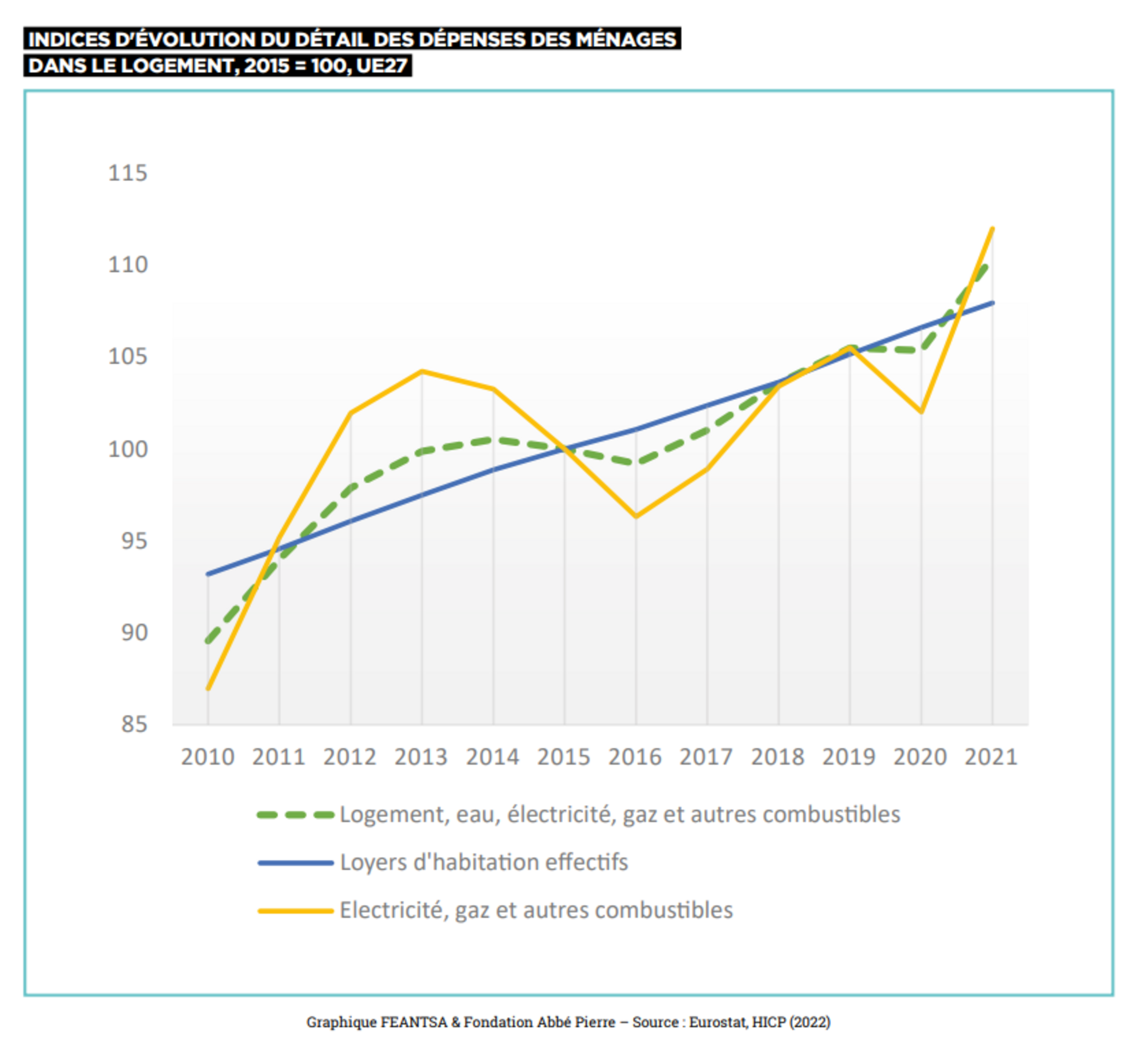

Selon Eurostat, la part des dépenses des ménages liées au logement et aux coûts afférents représente plus de 25% du budget mensuel moyen des Européen‧nes, soit une augmentation de 2,2 points entre 2020 et 2021. Et ce n’est qu’une moyenne ; pour 60% des ménages allemands les plus pauvres, c’est 40% des revenus mensuels qui partent dans le maintien d’un logement, et la séquence d’inflation en cours ne constitue évidemment pas un facteur d’amélioration de cette situation (pour cause d'indexation des loyers ou de flambée de l'IRL, par exemple).

Compte tenu de cette hausse constante liée avant tout à la raréfaction des offres locatives accessibles, le nombre d’expulsions, —légales comme illégales—, pourrait donc bientôt augmenter considérablement, alerte la Fondation Abbé Pierre dans son dernier rapport sur le mal-logement et le sans-abrisme en Europe, en partenariat avec la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA). Un risque qui est d’autant plus grave au regard du faible niveau des solutions de relogement, dans l’ensemble des États membres de l’UE.

Agrandissement : Illustration 1

Nonobstant, dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l'UE et de la Déclaration de Lisbonne sur la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme du 21 juin 2021, les États membres se sont donnés pour objectif de mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030 et ont pour ce faire adopté le calendrier d'actions du Programme de travail de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme. Il préconise surtout de mieux mobiliser des fonds déjà existants, comme le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) ou le Fonds social européen (FES).

Cela étant, si elle semble remettre le logement au cœur des enjeux socio-économiques et constitue donc déjà une avancée pour les acteurs sociaux en première ligne face au mal-logement, cette initiative à l’état embryonnaire qui prétend aussi poser les fondations d’une meilleure collaboration avec les associations locales n’est pas pour autant une remise en cause structurelle de l’actuel marché locatif. Notamment parce qu’elle ne tient pas compte du poids de la financiarisation du secteur immobilier, dénoncée dans un récent rapport du Groupe des Verts/ALE.

Eu égard au chemin que les institutions ont encore à parcourir pour considérer l’accès au logement « comme un droit fondamental et un levier central de la protection sociale et non comme un actif financier », Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, rappelle d'ailleurs que même « la BCE alerte sur les vulnérabilités qui s’accumulent sur les marchés du logement alors que les prix sont aujourd’hui plus élevés ». Il déplore aussi l’inadéquation entre les besoins actuels et futurs et les moyens alloués à la production et à la rénovation d’habitats dignes.

C’est par exemple le cas pour le financement prévisionnel du Fonds social pour le climat, qui aurait pu être un outil utile pour compenser l’impact des hausses des prix du logement dans le cadre de la transition écologique et du pacte vert européen, mais dont le plafonnement finalement fixé par le Parlement est inférieur à celui proposé au départ par la Commission européenne (sous l'autorité de la dernière présidence française, les Vingt-Sept se sont entendus sur un montant de 59 milliards d’euros alors que Bruxelles prévoyait un total de 72 milliards).

Or, selon le rapport, « il est nécessaire de passer d’un scénario de sous-investissement à un scénario d’investissements renforcés » car « une véritable prévention des expulsions n’est pas compatible avec l’austérité budgétaire sur les politiques sociales et de logement ». Dans ce sens, est proposé par exemple d’aiguiller une partie des fonds structurels actuels vers « un Fonds européen dédié aux maisons froides », afin de rénover les bâtiments énergivores où logent des personnes en situation de précarité, dans la lignée des orientations du pacte vert pour l'Europe.

Toutefois, soulignent les rapporteuses, tout comme les dispositifs de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté énergétique ne peuvent pas être insuffisamment subventionnés, les processus de rénovation induits ne peuvent pas non plus uniquement fonctionner selon des logiques et des mécanismes de marché puisque la situation actuelle du mal-logement en Europe a elle-même été engendrée par « une dérégulation sans garde-fous des marchés du logement ». Documenté, ce regard critique des politiques institutionnelles est d'ailleurs une des constantes de ce rapport.

Ainsi en est-il pour le questionnement de la pérennité de l’accessibilité au secteur locatif privé lorsqu’il est associé à des programmes de rénovation qui éludent la question de l’impact social lié à une subséquente hausse des loyers, laquelle peut justement mener à des expulsions (phénomène de « renoviction »). D’où la nécessité d’accompagner les investissements publics liés au logement d’un cadre légal qui sécurise autant les bailleurs que les locataires, par exemple en créant « des fonds de garantie sur les impayés » tout en encadrant suffisamment les loyers.

Pour éviter l’endettement des ménages, l’interventionnisme des pouvoirs publics devrait donc « promouvoir un continuum de modèles d’occupation » au lieu de « soutenir de manière déséquilibrée l’accès à la propriété », en garantissant « un stock suffisant de logements abordables et accessibles pour les personnes à faibles (ou sans) revenus ». Comme récemment aux Pays-Bas, où l’accélération de la construction de logements abordables s’accompagne d’un ciblage englobant des étudiant‧es, des sans-logis, des réfugié‧es et des salarié‧es immigré‧es.

Reste que pour agir de façon ciblée, il faut en amont avoir collecté suffisamment de données pertinentes et dans ce domaine d'action, nombre d'institutions européennes ont là encore un retard important à combler. À titre d'exemple, les informations disponibles actuellement sur le mal-logement, les expulsions locatives et le sans-abrisme dans les différents États membres invisibilisent en grande partie les phénomènes d’exclusion liés au genre et à l’origine. Cela reflète « un manque d’intérêt pour comprendre qui pourrait être concerné », selon le rapport.

Cette déficience des pouvoirs publics européens semble indiquer que « l’expulsion reste considérée comme un élément de responsabilité individuelle », et non comme le résultat d’une défaillance institutionnelle du domaine de la santé publique. Par conséquent, « la dimension collective est mal observée, témoignant d’un déni face aux causes systémiques […] des difficultés de logement en général ». Le mal-logement, les expulsions et le sans-abrisme génèrent pourtant des conséquences psychologiques considérables sur le long terme...

En France, selon un travail mené par des étudiant‧es de Paris I entre 2021 et 2022, 71 % des personnes expulsées interrogées déclarent présenter des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques liés à l'expulsion. De plus, selon les départements de sociologie et de criminologie de l’Université de Stockholm (étude publiée en 2020 dans la revue de la Société européenne de criminologie), l'expulsion accroît aussi le risque de condamnation pénale « pour des délits liés à des faits « utilitaires », de violence ou de trafic de drogue » (60% pour les personnes expulsées contre 14% pour l’ensemble de la population suédoise).

Enfin, ces problématiques liées au mal-logement et au sans-abrisme ont aussi un impact traumatisant tout au long de la vie des enfants. Selon une étude menée en Irlande auprès de familles ayant vécu une expulsion : anxiété en lien avec un sentiment d’insécurité, retards de développement, régressions comme des difficultés à aller aux toilettes, renfermement, etc. D'une manière plus générale, en termes de répercussions liées à la prise en charge par des services sociaux notamment, Eurofound a d'ailleurs estimé que le mal-logement représenterait un coût de 200 milliards d’euros à l’échelle européenne.

En 2019, la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre estimaient que 700 000 personnes, dans l’Union Européenne, étaient sans domicile (ou dormaient à la rue ou en hébergement d’urgence/temporaire sur une nuit). Il s’agit d’une augmentation de 70% en dix ans.

En 2020, d'après Eurostat, il y avait 96,5 millions de personnes en risque d’exclusion sociale dans l’ensemble des États membres de l’UE (environ 22% de la population européenne).

Toujours selon Eurostat, 75 millions de personnes vivent actuellement sous le seuil de pauvreté tel que défini dans leur pays d'origine (soit environ 17% de la population européenne).

L’expulsion en tant que sanction légale constitue une forme de violence institutionnelle quand aucune solution de relogement n’est avancée puisqu’elle privilégie le droit de propriété au droit au logement.