Agrandissement : Illustration 1

Ce n’était pas son but, mais ce livre très sincère révèle l’éléphant au milieu de la pièce. L’éléphant que ne veulent pas voir ceux qui défendent encore le « souverainisme des deux rives », c’est-à-dire l’union de ceux qui, à gauche comme à droite, défendent l’idée d’un État-nation français qui devrait être libéré de l’Union européenne, de la mondialisation et du libre-échange. Une alliance qui devient de plus en plus inatteignable, à mesure que les idéaux des deux rives se précisent et que le clivage tripartite de la politique politicienne s’ancre dans la vie de la cité, tandis que le souvenir du mouvement des gilets jaunes s’éloigne.

Rodolphe Cart est un nationaliste français, qui souhaite lier souveraineté économique et politique, identité ethnique et culturelle, et conservatisme moral. Par son nationalisme et son rejet de l’Union européenne, on peut l’assimiler à la grande famille du « souverainisme de droite ». Il a déjà écrit plusieurs livres, et contribue aux médias Front Populaire, Éléments et Omerta.

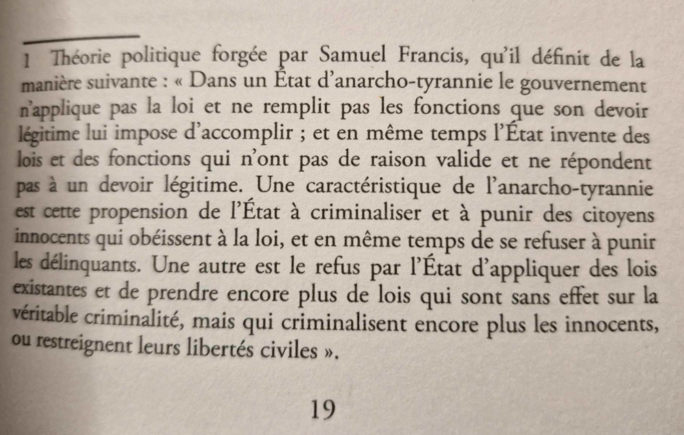

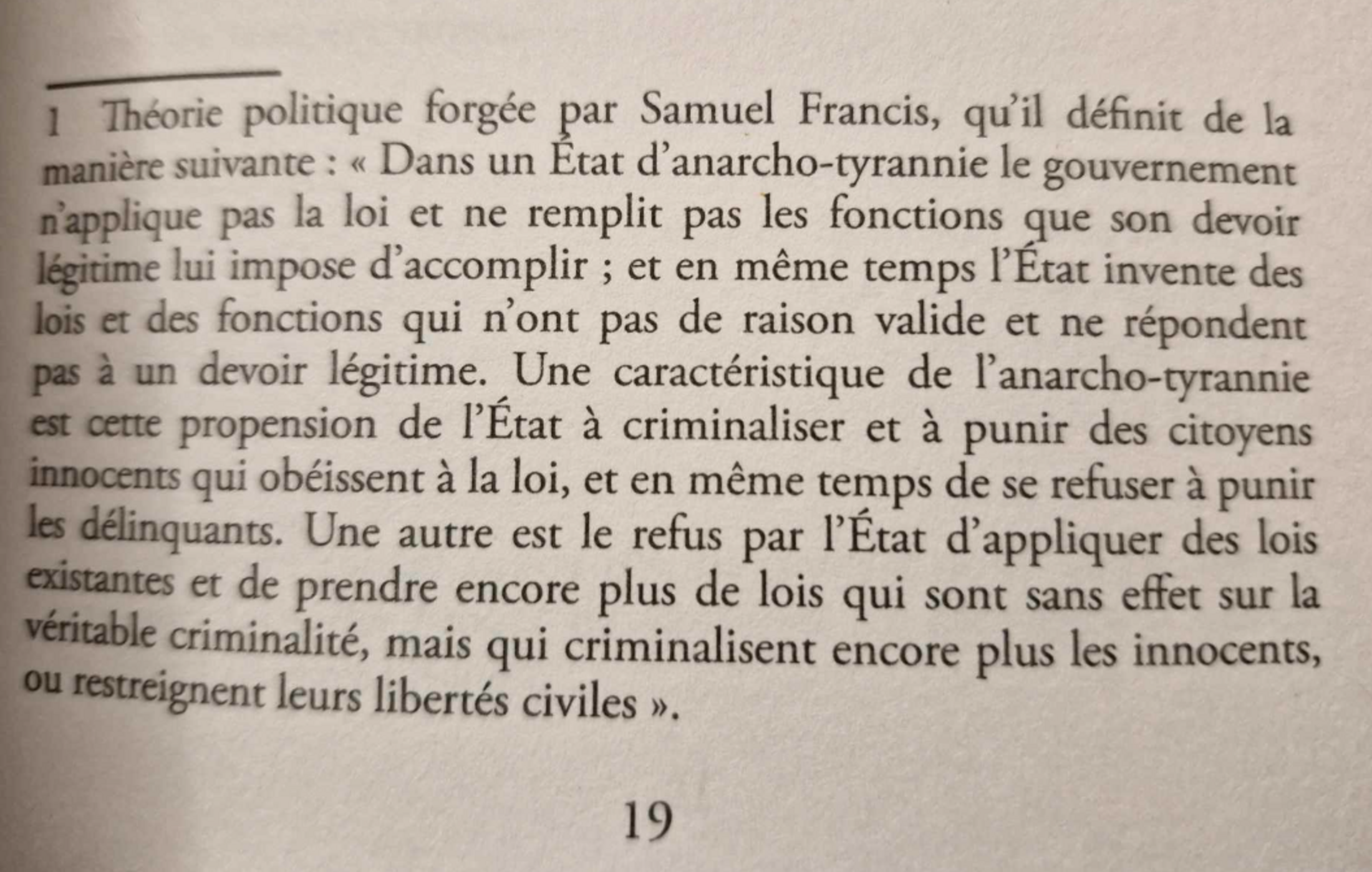

D'après Rodolphe Cart, la France va mal. Très mal. Elle est soumise à d’importants flux migratoires, elle a de nombreux problèmes économiques, elle connait une déliquescence morale, et elle vit dans un contexte d’« anarcho-tyrannie » où l’État multiplie les lois permettant de punir d’honnêtes citoyens, tout en condamnant très peu les véritables délinquants.

Un nationaliste face à la bourgeoisie

Au début du livre, Rodolphe Cart pointe du doigt les responsables de cette situation : les générations précédentes, qui seraient « xénophiles » et notre élite politique, économique, et intellectuelle. Cette dernière formerait, selon lui, une « bourgeoisie compradore », un terme marxiste qu’il définit ainsi : « Désigne la classe bourgeoise qui, dans les pays dominés, tire sa richesse de sa position d’intermédiaire dans le commerce avec des impérialistes étrangers, par opposition aux bourgeois patriotes qui ont des intérêts dans le développement de l’économie nationale. » Cette définition est presque intégralement marxiste, et correspond à celle qui est résumée sur Wikirouge et d’autres sites marxistes, à ceci près qu’il ajoute le terme « patriote » (un marxiste préférera celui de « national »).

C’est là que Rodolphe Cart se trompe lourdement. La bourgeoisie française n’est pas une bourgeoisie compradore. Si elle s’oppose à l’État-nation, à l’État-providence, aux frontières, à toute régulation économique et migratoire, ce n’est pas parce qu’elle serait corrompue ou soumise par des puissances étrangères mais au contraire parce qu’elle a le besoin économique de dépasser la nation. Un Vincent Bolloré ou un Patrick Pouyané ne sont pas soumis aux puissances étrangères : en Afrique, ils SONT la puissance étrangère.

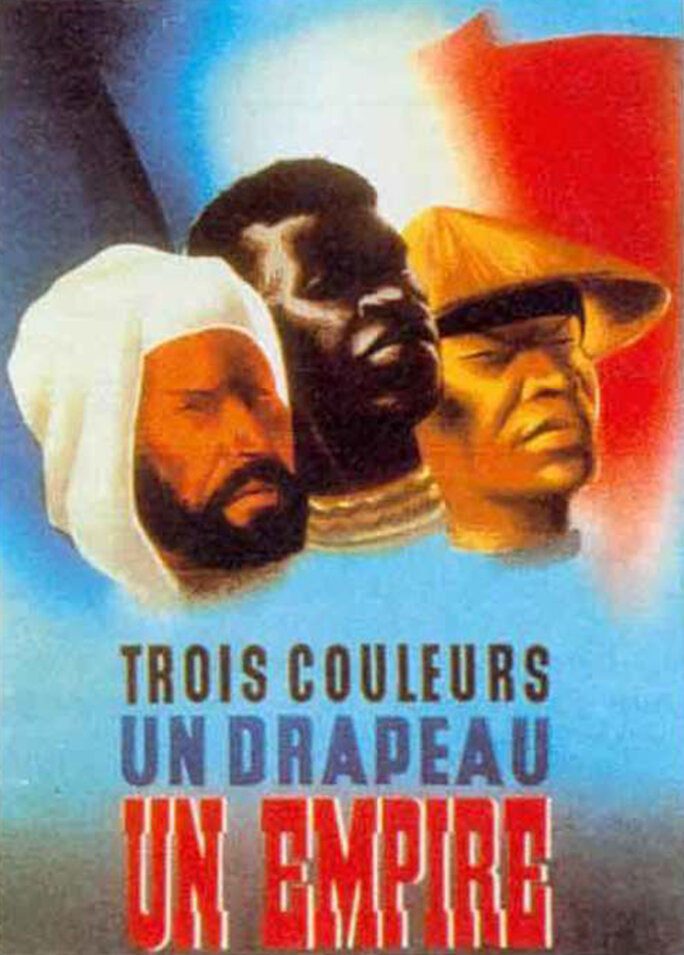

Le dépassement du cadre de l’État-nation ne date pas de la création de l’Union européenne. En réalité, cela a déjà commencé dès la colonisation. Les empires coloniaux étaient des structures supranationales bien plus énormes que l’Union européenne. La bourgeoisie industrielle, pour ses intérêts, ne pouvait pas se limiter aux frontières nationales. Marx et Engels l’expliquaient dans leur Manifeste du parti communiste : « Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont supplantées par de nouvelles industries, dont l'adoption devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, industries qui n'emploient plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus lointaines, et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du globe. À la place des anciens besoins, satisfaits par les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. »

Agrandissement : Illustration 2

Si la bourgeoisie ne rechignait pas, à cette époque-là, à utiliser des symboles nationaux, c’était aussi par intérêt. Pour maintenir l’empire colonial, il fallait une importante armée avec un service militaire. Rien de mieux pour légitimer cela que de s’appuyer sur le patriotisme populaire développé par la Révolution française, pour le mettre au service d’une structure supranationale, elle-même au service d’un marché international. De plus, les prolétaires des nations européennes avaient souvent une indifférence coupable vis-à-vis du colonialisme, puisque cela profitait plus ou moins à tout le monde en France. L’ouvrier français était très content de s’acheter du chocolat Banania à moindre coût grâce à l’exploitation d’autres travailleurs colonisés. Cette collaboration de classes donnait à la colonisation une apparence d’unité nationale. Au contraire, l’Union européenne va à l’encontre des intérêts des travailleurs français avec sa destruction des monopoles d’État, sa logique de moins-disant social, et surtout, pour les ouvriers, ses délocalisations massives dans l’industrie. Cela rend impossible une collaboration de classes européiste.

Bien sûr, le modèle colonial n’était pas un libre-échange comme on le connait avec Schengen : il s’agissait d’accaparer une colonie et de la forcer à ne commercer qu’avec sa métropole. Cela créait une concurrence géopolitique entre les bourgeoisies française, anglaise, allemande, etc, qui avaient tout intérêt à pousser leur État respectif vers l'accumulation d'un maximum de colonies. Cette concurrence a mené aux deux guerres mondiales avec la question coloniale comme étant l’une des plus importantes, bien qu’elle soit souvent oubliée. Ainsi, si ces bourgeoisies étaient en concurrence et s’appuyaient sur le patriotisme populaire pour servir leurs intérêts, elles étaient déjà largement lancées dans l’élargissement du marché à un niveau supranational.

La guerre froide et la construction européenne n’ont fait que rassembler des bourgeoisies concurrentes qui étaient déjà dans des logiques supranationales au siècle précédent. L’empire colonial, lui, n’existe plus de manière formelle. Mais malgré l’indépendance des nations africaines et asiatiques, il subsiste des méthodes de domination sur les nations par des entreprises privées. Je reprends encore une fois l’exemple d’Elf (filiale de Total) en Afrique : le Congo a une bourgeoisie compradore, incarnée par son président Denis Sassou-Nguesso, et dépendante de l’impérialisme de la bourgeoisie européenne.

Certains me diront que j’exagère, car je fais des tartines sur une simple phrase inexacte dans un livre de 175 pages. Pourtant, cette imprécision de l’auteur a son importance. Dans le récit des souverainistes de droite, la bourgeoisie française aurait trahi la France, et elle serait soumise unilatéralement à un impérialisme étranger représenté par l’Union européenne. Alors que la bourgeoisie française et l'Etat français ont pleinement participé à créer cette Union, et n'ont pas été les derniers pour malmener la Grèce... Dans les discours souverainistes de droite, la nation est placée en position victimaire, assiégée par les ennemis de l’extérieur, trahie par les ennemis de l’intérieur. Dans le livre, les termes comme « traîtres » pour désigner les bourgeois européistes sous-entendent que la bourgeoisie aurait changé de bord, or elle a toujours suivi ses intérêts. Celui de « barbares », pour désigner les délinquants, criminels et terroristes issus de l’immigration, revient souvent. Avant de placer des termes moralisateurs, il est important de comprendre comment la bourgeoisie s’est développée, et pourquoi il y a des interdépendances entre les nations depuis le début de la colonisation. Si on ne comprend pas cela, on ne peut pas analyser l’immigration.

Vers la fin du livre, l’auteur appelle de ses vœux l’avènement d’une élite nationaliste. C’est-à-dire quelque chose, qui, dans notre contexte, n’existe pas vraiment et risque de ne jamais exister.

Quand le populisme de droite mélange tout

J’ai été marqué par un passage du livre où Rodolphe Cart parle de « la récurrence des signes de réveil contre l'oligarchie » puis cite entre parenthèses une longue accumulation d’exemples : « Vote Jean-Marie Le Pen en 2002, “Non” au référendum de 2005, manifestations contre le “mariage pour tous”, mouvement des Gilets Jaunes, réactions contre la réforme des retraites, rassemblements identitaires à la suite des assassinats de Lola et Thomas, révolte des agriculteurs, etc. » J’ai du mal à comprendre quel est le point commun entre tous ces éléments. Ils traduisent une non-hiérarchisation des sujets, comme si tous se valaient et étaient directement dirigés contre « l’oligarchie ». Comme si le mariage homosexuel était une demande du MEDEF et des actionnaires du CAC40, et non une évolution banale des mœurs françaises, et que la Manif pour tous était un mouvement prolétarien. On sait pourtant que la Manif pour tous était avant tout un mouvement de bourgeois parisiens qui ont suffisamment de jours de repos pour gaspiller des dimanches à manifester pour une cause aussi triviale… Il y a fort à parier que les anciens militants de la Manif pour tous ont pour la plupart détesté les gilets jaunes, et encore plus les grévistes contre la réforme des retraites, tandis que les grévistes contre la réforme des retraites valident massivement le mariage homosexuel. Il n’y a donc aucune cohérence politique dans ces éléments cités : ce sont justes des mouvements que l’auteur a aimés, pour des raisons différentes, et qu’il tente maladroitement de raccorder en assimilant tout à une lutte contre « l’oligarchie ».

Nationalisme ethnique

« Mais que faut-il entendre par “Légion” ? Tout d'abord, chacun a pu constater le retour, dans le débat politique, du mot “race”. S'il faut contredire les militants prétextant qu'il existerait un “privilège blanc”, encore faut-il ne pas nier l'existence des races. L'emploi du mot “Légion" se résume à cela : il contrarie autant les adeptes de la conception universaliste marquant un oubli vis-à-vis de l'importance de l'ethnie des communautés politiques. Que ceux qui professent un matérialisme biologique se révélant, en définitive, tout aussi insuffisant pour expliquer l'histoire des sociétés humaines que le matérialisme historique des marxistes. (...) D'un côté, il y a les universalistes qui méprisent l'importance de la donnée ethnoculturelle pour la constitution d'une communauté politique ; et de l'autre, les racialistes qui font de la manipulation des races le modus operandi de leur idéologie politique. »

Si Rodolphe Cart revendique un nationalisme politique hérité des Lumières, ainsi qu’un nationalisme culturel, il se distingue de nombreux souverainistes par sa revendication d’un nationalisme ethnique. Pour lui, la nation française est à la fois politique, culturelle et raciale. À l’inverse, dans son idéal politique, Rodolphe Cart se distingue de nombreux « identitaires » ayant remplacé la nation par la défense d’une vague « identité » blanche supranationale, car ils sont généralement davantage européistes que nationalistes.

Il ajoute : « Comme la Révolution française, notre révolte nationale doit transcender la vie ordinaire des hommes. Elle doit surgir dans l’instant présent comme une rupture mais aussi, simultanément, comme un scandale. » La Révolution française est effectivement une révolte nationale, au sens où elle a produit un État-nation et un discours patriotique. Pourtant, ce nationalisme primitif a abouti sur l’intégration des minorités au corps national, notamment les Juifs. En 1789, Stanislas de Clermont-Tonnerre, député monarchien, disait à l’Assemblée : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. » C’est cette philosophie, partagée par des courants révolutionnaires plus radicaux, qui l’a emporté. Même chose pour les libres de couleurs (c’est-à-dire les Noirs libres) en 1792, qui sont élevés au rang de citoyens. Ajoutons que la République devait abolir l’esclavage à partir de 1791, donc faire de tous les esclaves des hommes libres puis des citoyens un an plus tard, même si cette abolition n’a pas pu être appliquée partout pour des raisons de politique intérieure et extérieure. Aujourd’hui, cette inspiration de la Révolution française pousse les souverainistes de gauche à rêver d’un mouvement historique qui unirait la majorité française « de souche » et les minorités ethniques, dans un destin commun sur le modèle de 1789. Pour eux, l’intégration des populations immigrées dans la communauté nationale est possible à condition que les conditions économiques et sociales la favorisent. Il y a là une rupture assez importante avec les souverainistes de droite sur cette question. L’auteur lui-même voit, naturellement, à quel point son discours est inaudible pour la gauche.

Pour autant, les propos de Rodolphe Cart ne sont, dans ce livre, en aucun cas racistes au sens traditionnel du terme, mais plutôt ethno-différentialistes. Il rejette explicitement l’idée que des races seraient supérieures à d’autres, et part du principe que toute action impérialiste – militaire, économique, ou religieuse – envers l’étranger est illégitime. Pour lui, toutes les cultures du monde ont une légitimité à exister sur leurs terres. Il explique : « Le noyau identitaire d’un peuple est son bien le plus précieux – et donc le plus fragile. Il est la source de sa cohérence interne et ce qui élabore les fondements psycho-culturels de son âme. »

Je partage quelques idées avec Rodolphe Cart

J’ai exprimé mes désaccords avec Rodolphe Cart, mais j’ai tout de même des atomes crochus avec cet auteur. Il cite Christopher Lasch et Jean-Claude Michéa, il reconnait l’héritage des Lumières, et semble avoir une sympathie envers Louis XIV, Napoléon Iᵉʳ, Marc Bloch et le général De Gaulle.

Il y a même des sujets sur lesquels je suis plutôt d’accord avec lui, et sur lesquels de nombreux souverainistes de gauche seront aussi d’accord. Il s’inquiète de la hausse de la mortalité infantile, du manque de fécondité, ou de la baisse du niveau scolaire : moi aussi. Il considère que les rentiers font beaucoup de mal à l’économie, et veut une politique qui limite ou empêche les rentes foncières : moi aussi. Il déteste les terroristes islamistes et les criminels : c’est du bon sens. Mais il tente peu d’analyser matériellement ce qui produit ces problèmes, et ils sont simplement cités comme des vérités générales non chiffrées, prouvant qu’il y a bel et bien une « décadence » française, sans aller plus loin.

Je suis aussi entièrement d’accord lorsqu’il explique le concept d’anarcho-tyrannie… en note de bas de page.

Agrandissement : Illustration 4

Je ne suis pas le public de ce livre

Au début du livre, j’ai eu un peu peur. Beaucoup de passages intéressants, où Rodolphe Cart explique la pensée philosophique d’auteurs qu’il cite, se retrouvent en note de bas de page. Sur de nombreuses pages, les notes prennent la moitié de la page ! Cela m’a donné l’impression que dès lors que l’auteur creusait un peu son sujet, il avait peur d’ennuyer son lecteur, et reléguait donc cela à des notes de bas de page, qu’une partie des auteurs passeront comme si c’étaient des détails. L’auteur assume d’écrire pour des 18-25 ans (j’en aurai 26 dans deux mois), il a donc peut-être jugé que le niveau de concentration des jeunes actuels nécessitait une simplification. Mais si l’on passe ces notes, on se retrouve donc avec un début de livre qui est davantage un discours politique d’appel à la mobilisation, qu’un appel à la réflexion. Heureusement, au cours du livre, l’auteur se détache peu à peu de cette tendance à tout reléguer en notes de bas de page, et intègre bien mieux à sa réflexion les explications de ses références intellectuelles.

On sent que l’auteur a une véritable culture historique, politique et littéraire. Mais sa démarche reste très idéaliste. On enchaine de nombreuses citations d’intellectuels d’extrême-droite ou de philosophes classiques, ou encore de chefs d’États historiques français, comme un catalogue de grandes figures censées illustrer les idées de l’auteur. Ainsi, le livre dit beaucoup sur l’identité nationale et sur la théorie politique, mais ne dit pas grand-chose des rapports de force politiques actuels, et explique assez peu d’où viennent les problèmes sociaux qu’il énumère.

Au vu des nombreuses citations, ça reste un livre qui donnera envie à ses lecteurs de lire d’autres livres. C’est déjà ça ! Dans cette envie de donner aux jeunes l'envie de lire, je me sens solidaire de Rodolphe Cart, mais moins du reste de sa ligne politique.