Une comparaison internationale peu flatteuse pour la France

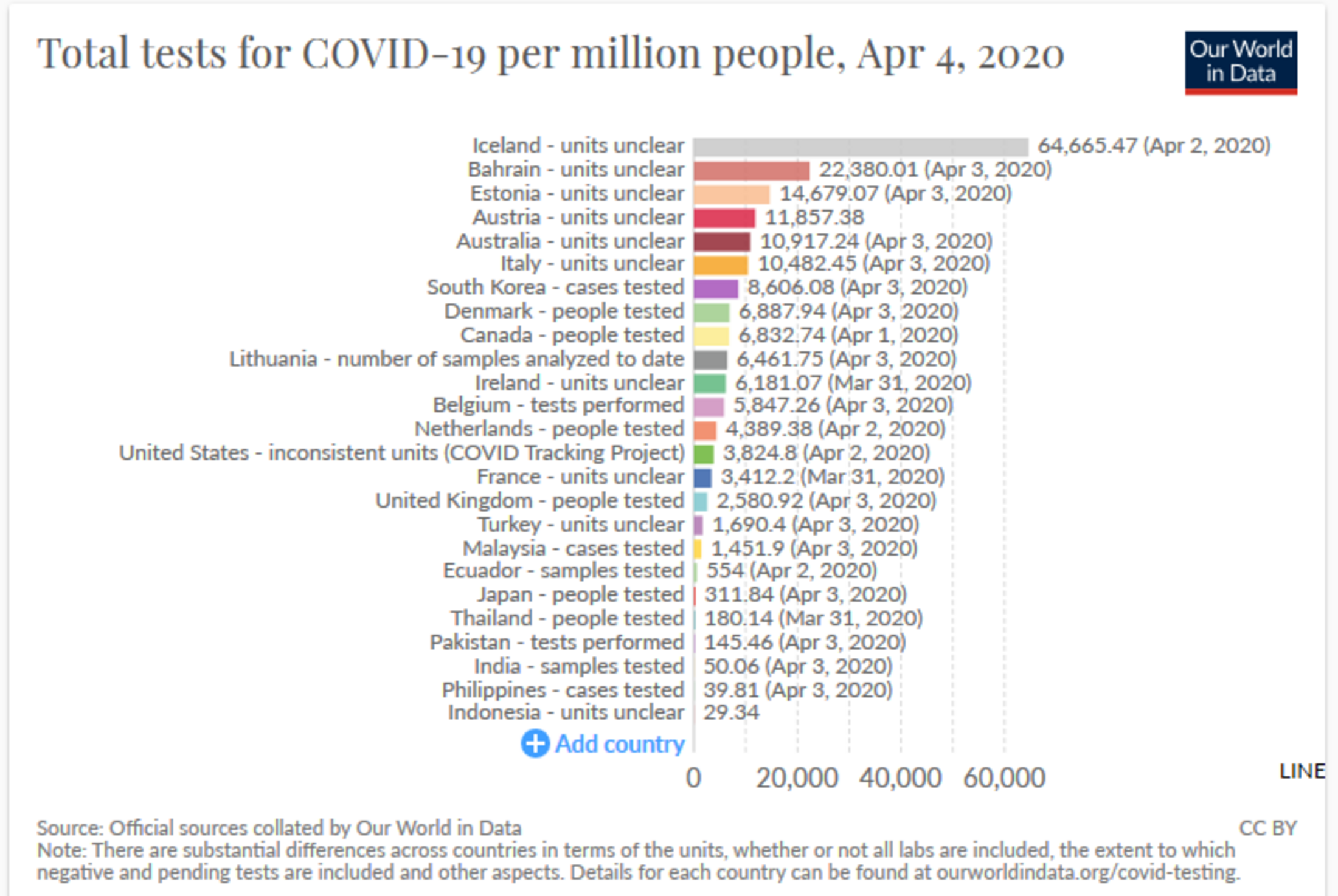

La France est l’un des pays développés qui renseignent le moins bien le nombre de dépistages effectués – en n’indiquant que le nombre de dépistage hebdomadaires – et lorsque l’on examine les indicateurs publiés, ceux-ci montrent que la France teste peu. Fin mars, elle se trouvait dans une position intermédiaire entre pays développés et pays en développement en termes de tests par million de personnes (Graphique ci-dessous). Que la Grande-Bretagne et les États-Unis présentent un nombre de tests effectués similaire à celui de la France n’est pas de nature à rassurer : en effet, il faut rappeler que ces deux pays ont eu des stratégies extrêmement discutables en début de crise.

Agrandissement : Illustration 1

Le retard de la France est double : Il y a tout d’abord beaucoup moins de tests à une date donnée – au 29 mars l’Allemagne en était à plus de 11000 tests par million d’habitant contre moins de 3500 en France au 31 mars – et surtout, il y a beaucoup moins de tests au regard de l’avancée de l’épidémie en France : la France bien que parmi les pays les plus touchés effectue moins de tests que l’Autriche, l’Australie, la Corée du Sud, le Danemark, la Canada, la Lituanie, l’Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, ...

Ce retard, en réalité, dissimule une incapacité à mener massivement des tests qui sont, par conséquent, réservés aux cas les plus susceptibles d’avoir développés le COVID-19.

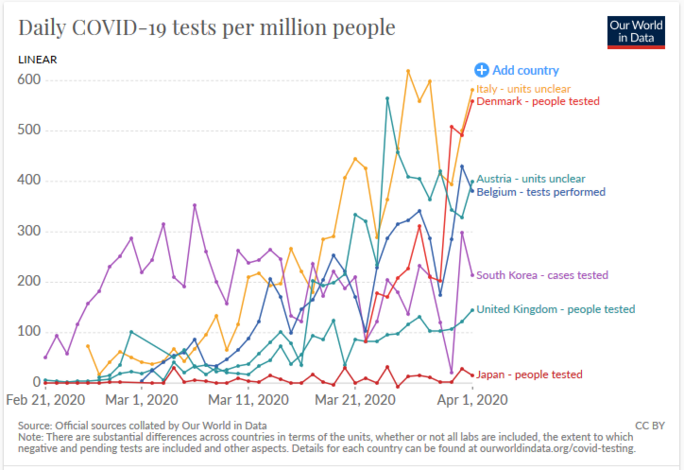

En effet, le pourcentage de tests revenus négatifs au COVID-19 en France est le plus faible (60%) parmi 59 pays (Graphique ci-dessous). Si ces données sont à prendre avec précaution, étant donné la qualité variable des recensements selon les pays, le net décrochage de la France montre bien la « stratégie contrainte » de celle-ci : en raison d’une capacité de test indigne de son rang, elle doit réserver ces derniers aux cas les plus susceptibles d’avoir développé le COVID-19.

Agrandissement : Illustration 2

La situation s’améliore-t-elle ? Oui, mais beaucoup trop lentement.

Selon les déclarations du ministre de la Santé, nous étions en capacité de procéder à 5 000 tests PCR par jour le samedi 28 mars dans les hôpitaux français et devions atteindre une capacité de 12 000 tests par jour la semaine du 30 mars pour atteindre les 30 000 en avril et 60 000 en mai. Si d’autres types de tests semblent à l’étude voire quasi-fonctionnels, le ministre de la Santé ne les a, pour autant, pas inclus dans les capacités nationales de dépistage. Nous ne les incluons donc pas dans ce qui suit.

Cela reviendrait, dans l’hypothèse maximaliste où tous ces tests seraient réellement disponibles[1] et effectués, à environ 75 tests par million le 28 mars, 180/million la semaine suivante, 450/million courant fin avril et 900/million courant fin mai.

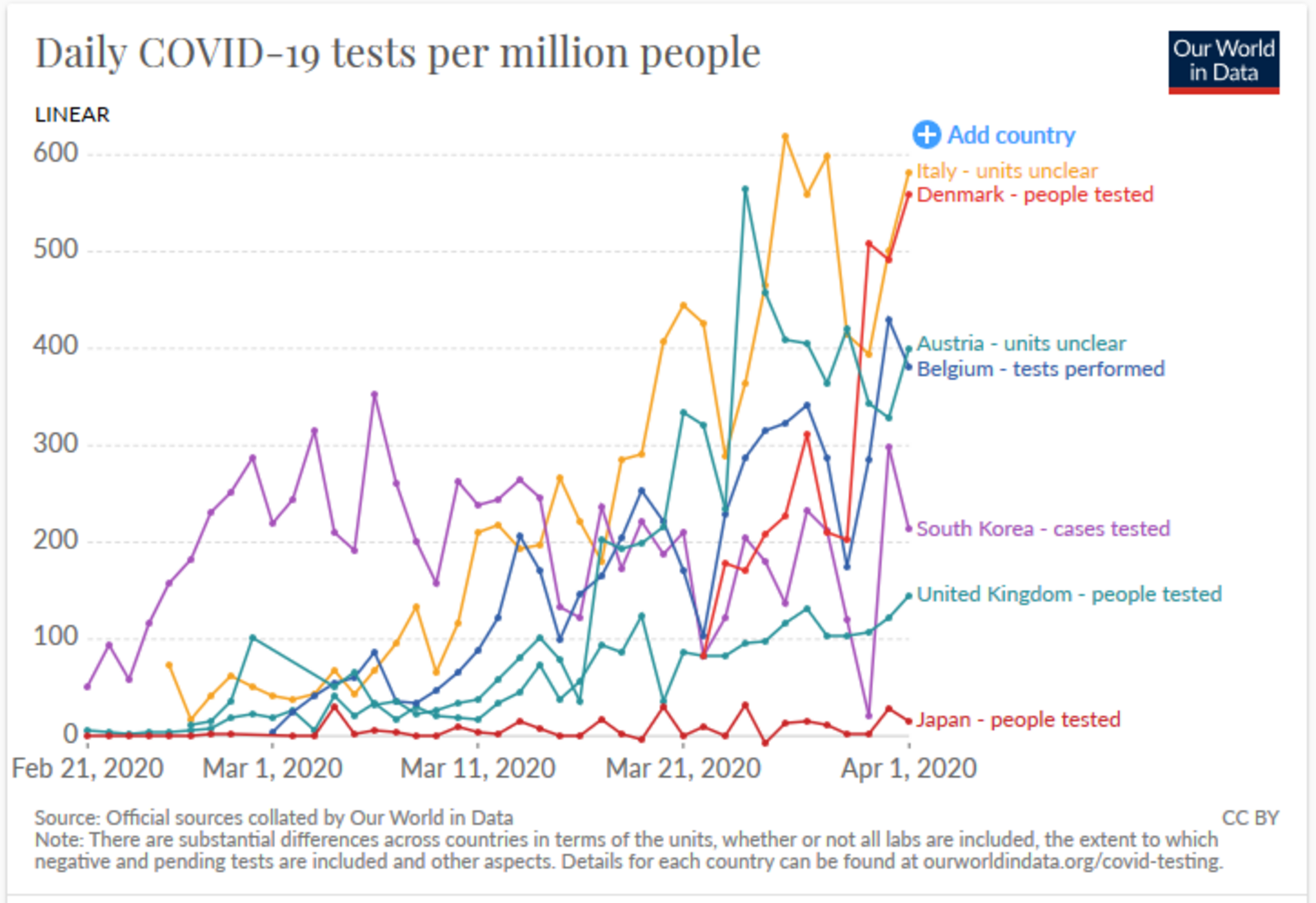

Au 1er avril, l’Italie (qui est en avance de 6 à 8 jours sur la France dans la chronologie de l’épidémie) effectue d’ores et déjà 600 tests/million d’habitants tout comme le Danemark qui ne connaît pas une propagation aussi importante que ces deux pays (Graphique ci-dessous). En France, la capacité à effectuer 600 tests/million ne sera atteinte dans le meilleur des cas que début mai.

Agrandissement : Illustration 3

En Allemagne, la capacité de tests journalière (donc strictement comparable aux chiffres français donnés par Olivier Véran) est aujourd’hui d’environ 70 000, soit plus de 1 000 tests par million d’habitant. Comme vérifié par Libération, alors que la France avait testé 230 000 personnes entre le 24 février et le 27 mars, l’Allemagne en testait au minimum 354 000 entre les 23 et 29 mars.

Le retard de la France est donc conséquent, de quelques semaines au mieux, mais plus probablement d’un à deux mois si l’on prend en considération les chronologies différenciées de l’épidémie selon les pays. Seul le Royaume-Uni, en Europe, semble aussi en retard que la France.

La Corée du Sud et Singapour comme exemples d’utilisation pertinente du dépistage massif

A titre de comparaison, la Corée du Sud et Singapour ont mis au point des stratégies semblant pour l’instant d’être particulièrement efficaces. Ces deux pays ont développé dès le début de l’épidémie une stratégie de dépistage massif et rapide, de contre-clustering, d’isolement large et de « tracking » sur 14 jours des malades. Cette stratégie est née des dysfonctionnements majeurs connus lors de l’épidémie de SRAS qui, mal gérée, avait entrainé des contaminations évitables (notamment dans les hôpitaux, parmi les plus gros foyers de propagation). Le contre-clustering ne vise pas à endiguer directement l’infection mais à contenir la propagation de l’infection en grappes.

Dès le début de la propagation du virus à Wuhan, la Corée du Sud et Singapour ont mis en place des équipes travaillant 24h/24, 7j/7 à la détection de nouveaux cas et à l’identification de leurs contacts au cours des 14 derniers jours (GPS téléphone, caméras de surveillance ou simple témoignage du patient dans un premier temps puis par des applications de suivi des flux développées par des entreprises privées locales avec des visualisations ludiques). Ont été activées aux frontières, comme dans les bâtiments publics, des caméras thermiques pour identifier les personnes susceptibles d’être porteuses du virus. Les pays ont également misé sur une diffusion par les médias et sur les réseaux sociaux des lieux fréquentés et des trajets effectués par les cas détectés (au point de les « feuilletonner » dans les journaux télévisés). Tous les échelons administratifs coréens participent en urgence à cette diffusion de l’information en envoyant, par exemple, des SMS aux citoyens. Les personnes susceptibles d’avoir été exposées doivent très rapidement consulter un médecin, être dépistées selon l’avis médical et placées en quarantaine pour 5 à 14 jours toujours selon l’avis médical (avec surveillance téléphonique). Les protocoles de prise en charge des patients sont d’ailleurs très stricts, tout comme le suivi des médecins traitant le COVID-19 afin de réduire les risques de propagation.

Parallèlement à cela, la Corée du Sud et Singapour ont dépisté massivement (par drive-in notamment) dès les premiers cas de COVID pour casser très tôt la courbe exponentielle de la propagation. Avec l’ensemble de ces mesures, le Centre coréen de contrôle des maladies n’a enregistré que 30 cas entre le 20 janvier et le 17 février.

Ces exemples de politiques publiques ne sont évidemment pas une solution infaillible (et sans doute ne sont-elles pas toutes souhaitables). Ainsi que l’écrivent les autorités singapouriennes, les politiques mises en œuvre ne seront probablement pas suffisantes dans le temps. En effet, le suivi des individus par des équipes mobilisées 7j/7, 24h/24 sont très coûteuses et difficiles à mener sur le long-terme, et les cas asymptomatiques sont un angle mort difficilement contrôlables et peuvent à tout moment créer un nombre de foyers de contamination suffisant pour provoquer les courbes de propagation à « l’européenne ». Enfin la mondialisation des voyageurs, particulièrement vraie à Singapour, à l’heure où le nombre de pays touchés par ce fléau augmente, rend difficilement contrôlable les « cas importés ».

Pour mémoire, au 6 avril 2020, ces deux pays ne comptent, à eux deux, que 198 décès dû au COVID-19.

[1] Des articles de presse font état de possibles pénuries de produits permettant les tests, notamment de réactifs.