Les Racines de l'Antisémitisme chez les utopistes

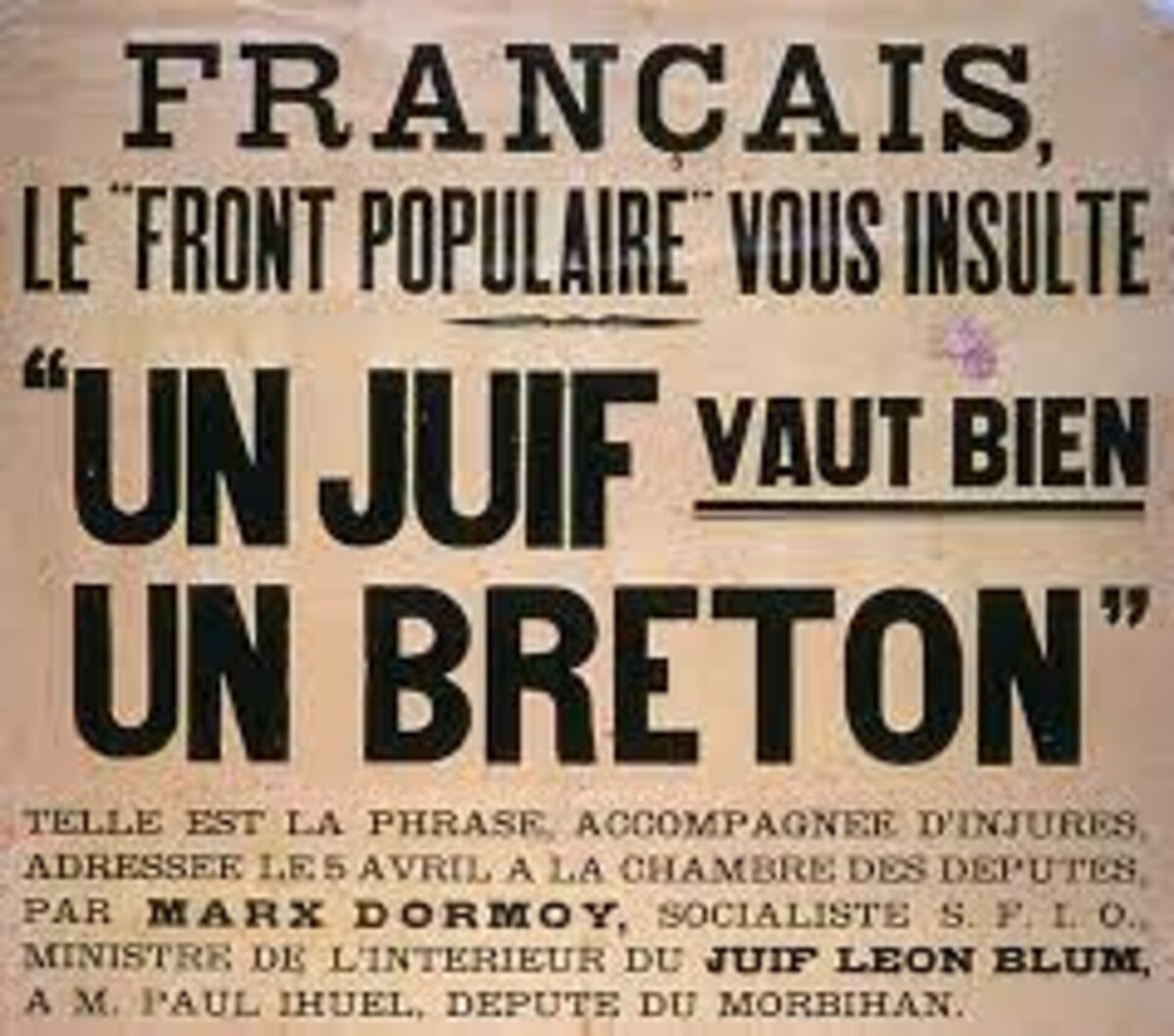

Lorsqu’elle s’est exprimée dans les colonnes du Monde, Nonna Mayer a noté une légère mais notable augmentation des préjugés antisémites au sein de l'extrême gauche, en particulier parmi les sympathisants de La France Insoumise (LFI). Cette tendance est préoccupante car elle suggère que, malgré une prévalence globalement faible de l'antisémitisme au sein de la gauche, des stéréotypes antisémites persistants liés au pouvoir et à l'argent, présents dès le dix-neuvième siècle, demeurent. Pierre-Joseph Proudhon, célèbre pour ses idées socialistes, manifestait une hostilité marquée envers les Juifs, des sentiments exacerbés à la suite de sa rupture avec Karl Marx. Dans ses carnets, le penseur anarchiste prônait « l'expulsion des Juifs de France et la suppression de leurs pratiques religieuses. » Il n'était pas seul dans cette démarche. Son approche, mêlant critique du capitalisme et hostilité envers le suffrage universel, jetait les bases d'un antiparlementarisme teinté d'antisémitisme, perçu par certains comme une forme de révolte contre la démocratie bourgeoise. Cependant, ce paysage commença à changer avec la nomination de Georges Renard à la tête du journal socialiste « La Petite République ». L'accueil triomphal réservé à Édouard Drumont, connu pour ses positions antisémites dans La Libre Parole et son horrible pamphlet La France Juive, lors de sa visite, marqué par des cris de 'Vive la Sociale' mêlés à des appels de 'À bas les Juifs', est rapporté sans indignation, illustrant une indifférence troublante de la part du journal. Ses collaborateurs n'ont pas manqué de cibler la famille Rothschild, toujours symbole de la finance juive et de la reproduction sociale aux vues de la relation des barons avec le président Emmanuel Macron, en les qualifiant de 'rapaces' et de 'financiers cosmopolites'. Ce panorama dessine une image sombre de l'époque, où l'antisémitisme, loin d'être un phénomène marginal, s'inscrit profondément dans le discours de la gauche, révélant des tensions et des défis idéologiques majeurs à la veille de l'Affaire Dreyfus. Ainsi, comme l'indiquait Nonna Mayer ce matin, à gauche, l'antisémitisme n'est pas directement lié à l'idéologie politique, mais plutôt à des réactions émotionnelles et à des perceptions erronées concernant les relations entre les Juifs, l'argent et le pouvoir.

Et dans le cordon sanitaire, il y aura votre ami Médine ? Faites autre chose que de la politique car ça devient de plus en plus pathétique ! https://t.co/G7XRUHetCs

— Kevin Bossuet (@kevinbossuet) November 9, 2023

Un réveil dans la tourmente de l’Affaire Dreyfus

En 1896, l'Affaire Dreyfus déchirait déjà le tissu social français, et ses échos résonnaient jusque dans les colonnes des journaux. Jean Jaurès, alors en pleine formation politique, oscillait entre indifférence et flirt avec des idées antisémites. Ses relations avec des personnalités telles que Maurice Barrès, et ses commentaires sur 'l'immense effort juif' en faveur de Dreyfus, révélaient une complexité et une contradiction au sein même de la gauche. Concernant Jaurès, Léon Daudet, journaliste d’extrême droite et antisémite de l’Action Française, déclarait : « La doctrine socialiste a vu émerger en France quelques excellents journalistes. Toutefois, un seul a su se démarquer en étant également un orateur hors pair : Jaurès. Il était réputé pour son esprit vif, son expressivité, sa voix puissante et, à l'occasion, sa convivialité. Ses discours surpassaient ses écrits, même si certains d'entre eux témoignaient d'une grande perspicacité. » D'autres journaux, comme Le Père Peinard et Les Temps Nouveaux, refusaient, à l'instar de Jaurès, de s'impliquer dans l'affaire, percevant dans l'antisémitisme une querelle interne au capitalisme. La situation changea avec le suicide du colonel Henry, un moment-clé où la majorité des anarchistes s'aligna finalement en faveur de Dreyfus, s'opposant ouvertement à l'antisémitisme. Christian Reaux*, maître de conférences en histoire politique et spécialiste des relations entre les médias et les élus, indique : « Cette évolution fut cependant inégale : alors que des individualistes proches de 'La Revue Blanche' commençaient à reconnaître un prolétariat juif, d'autres, notamment les contributeurs de Ni Dieu ni Maître, restaient ancrés dans leurs préjugés antisémites. »

"Commémorer la Révolution française est un peu comme célébrer le jour où on a attrapé la scarlatine."

— JmyLss ن (@JmyLss) July 14, 2023

Léon Daudet pic.twitter.com/6JmUngdN0M

Une classe ouvrière française indifférente à l’antisémitisme

Il y a 151 ans tout juste naissait Fernand Pelloutier. L’un des organisateurs les plus marquants du mouvement ouvrier. Théoricien autant que praticien du syndicalisme révolutionnaire des origines (en la matière l’un ne va pas sans l’autre). Quelques mots à son sujet ⤵️ pic.twitter.com/egxVnLgx2Q

— Théo Roumier ⏚ (@theoroumier) October 1, 2018

Ce matin, Nonna Mayer insistait sur l'importance de distinguer entre la critique politique et les stéréotypes et préjugés antisémites, tout en encourageant un dialogue ouvert et respectueux sur ces questions complexes. Cependant, ces stéréotypes, présents dans les milieux populaires depuis la fin du 19ème siècle, sont difficiles à combattre. La réception de l’Affaire Dreyfus au sein des classes populaires était complexe, oscillant entre l'indifférence et l'hostilité envers ce 'riche bourgeois juif', ce capitaine alsacien. Certains cheminots adhéraient à des mouvements comme la Ligue de la patrie française, révélant un antisémitisme ouvrier. Toutefois, ce sentiment ne se reflétait pas dans le discours syndical, qui adoptait une position plus neutre, probablement sous l'influence de figures telles que Fernand Pelloutier. Christian Reaux témoigne : « Pelloutier, resté fidèle à son républicanisme, défendait Dreyfus dès 1897. Son intervention à la CGT marqua une prise de position significative. » Selon Reaux, Pelloutier appréciait l'indifférence ouvrière à l'égard de Dreyfus, la percevant comme un rejet de l'agitation politique stérile au profit de la révolution économique. Après sa mort en 1901, quelques expressions antisémites réapparurent à la CGT. Si la majorité des classes ouvrières finit par soutenir Dreyfus, l'antisémitisme ne disparut pas totalement de leurs rangs après le procès de Rennes, et s'est amplifié jusqu’à devenir majoritaire en 2023 chez les électeurs d’extrême-droite. Néanmoins, Christian Reaux affirme que l'Affaire Dreyfus a été un élargissement de la conscience socialiste, mettant en lumière la gravité de l'antisémitisme et du racisme. Elle a contribué à orienter le socialisme vers la défense des droits de l'Homme, avec de nombreux militants rejoignant la Ligue des droits de l'Homme en 1898, créant ce qu’on appellera plus tard "les intellectuels de gauche".